кровь на эхинококкоз что это такое

Кровь на эхинококкоз что это такое

Выявление антител класса IgG к возбудителю эхинококкоза – заболевания, поражающего печень и другие органы личинками ленточного червя.

Антитела класса IgG к Echinococcus, иммуноглобулины класса G к возбудителю эхинококкоза.

Синонимы английские

Anti-Echinococcus IgG, Echinococcus antibodies, IgG.

Иммуноферментный анализ (ИФА).

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Как правильно подготовиться к исследованию?

Не курить в течение 30 минут до исследования.

Общая информация об исследовании

Echinococcus granulosus или Echinococcus multilocularis – это гельминты из рода ленточных червей, которые вызывают эхинококкоз (соответственно, однокамерный и альвеолярный, или многокамерный).

Эхинококкоз – передающийся от животных к человеку гельминтоз, проявляющийся у людей в двух формах — однокамерной (при которой в органах образуется один пузырь) и многокамерной (когда пузырьков много). При этом происходит поражение различных органов и тканей с образованием в них паразитарных кист.

Источником заражения являются домашние и дикие животные семейства псовых (собаки, волки, лисы и т. д.), инфицированные эхинококками. В их организме паразит созревает до взрослых особей, располагающихся в тонком кишечнике и производящих яйца, которые попадают в окружающую среду с калом. Зараженное животное может оставаться источником возбудителя до 2-3 лет. Причем яйца гельминтов сохраняют жизнеспособность длительное время даже при проникновении в почву.

Человек служит промежуточным хозяином для эхинококка и инфицируется при проглатывании яиц гельминта, содержащихся в почве, на шерсти животных, а также употребляя недостаточно обработанные продукты питания. Механизм передачи возбудителя — фекально-оральный, пути передачи: пищевой, водный, бытовой.

После попадания яиц внутрь в тонкой кишке из них образуются шестикрючные личинки, которые прикрепляются к слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта и проникают сквозь нее. При кровеносном распространении чаще всего личинки заносятся в печень, значительно реже в легкие, иногда в головной мозг, сердце, почки. В пораженных органах из них формируются пузыри (эхинококковые кисты), склонные к медленному росту. В течение нескольких месяцев или даже лет единичные или множественные кисты достигают размеров от нескольких миллиметров до 20 см и более.

Степень тяжести заболевания и его исход во многом зависят от локализации кист, их количества в пораженном органе и размера. При однокамерном эхинококкозе киста сдавливает окружающие ткани, а при альвеолярном многокамерные кисты проникают в них. Продукты жизнедеятельности паразитов вызывают сенсибилизацию – повышение чувствительности в аллергенам.

В большинстве случаев заболевание проявляется постепенно, иногда оно дает о себе знать через много лет после заражения. Это объясняется медленным ростом эхинококковых кист и их расположением. Чаще всего встречается однокамерная форма с поражением печени и легких.

Возможно нагноение и разрыв эхинококковых кист, что приводит к серьезным последствиям – распространению возбудителя от очага инфекции по всему органу или за его пределы с образованием дочерних кист, а в некоторых случаях к анафилактическому шоку.

Когда человек контактирует с возбудителем эхинококкоза, его иммунная система реагирует, вырабатывая антитела IgM и IgG. Иммуноглобулины класса G к эхинококкам в определяемых количествах появляются в крови через 6-8 недель с момента инфицирования. Концентрация их нарастает и через 2-3 месяца достигает максимума, на котором сохраняется в течение продолжительного времени. Степень повышения уровня антител в крови тесно связана с тяжестью заболевания. После проведенного лечения через 2-3 месяца возможно снижение уровня антител, что говорит об успешности терапии.

Основу лабораторной диагностики эхинококкоза составляют серологические реакции – измерение антител класса G к возбудителю эхинококкоза в крови.

Для чего используется исследование?

Чтобы выявить инфицирование личинками ленточных червей Echinococcus granulosus или Echinococcus multilocularis, которые вызывают эхинококкоз. Рекомендуется обследование людей, относящихся к группам риска: пастухов, зоотехников, охотников, ветеринаров или тех, кто проживает в эндемичных районах.

Когда назначается исследование?

Что означают результаты?

Положительный результат у ранее серонегативного пациента, а также значительный прирост титров в парных сыворотках, взятых с интервалом, подтверждает текущее или перенесенное инфицирование.

Отрицательный результат может свидетельствовать об отсутствии инфекции или слишком раннем ее сроке, когда не выработался иммунный ответ. Кроме того, он может быть следствием слабого иммунного ответа у пациентов с определенными локализациями кист паразита (например, в головном мозге).

Повторные тесты на антитела, проведенные через несколько месяцев, позволяют оценивать эффективность проводимого лечения – о его успешности свидетельствует снижение уровня IgG.

Что может влиять на результат?

Соматические и инфекционные заболевания, сопровождающиеся разрушением пораженных органов (цирроз печени, туберкулез легких и других тканей, онкологические заболевания), а также гельминтозы (описторхоз, фасциолез и цистицеркоз) способствуют ложноположительному результату.

Кто назначает исследование?

Инфекционист, терапевт, педиатр, гастроэнтеролог, аллерголог, хирург, невролог.

Эхинококкоз

Эхинококкоз – это паразитарная инвазия личиночной стадией ленточного гельминта эхинококка, протекающая с поражением внутренних органов (печени, легких, сердца, головного мозга и др.) и образованием в них эхинококковых кист. Неспецифические симптомы эхинококкоза включают слабость, крапивницу, преходящее повышение температуры; специфические зависят от места локализации паразита и могут быть представлены локальными болями, тошнотой, желтухой, кашлем, очаговой неврологической симптоматикой, кардиалгией, аритмией и пр. Диагностика эхинококкоза основывается на данных инструментальных исследований (рентгена, сцинтиграфии, УЗИ, КТ) и серологических проб. Лечение эхинококкоза хирургическое.

МКБ-10

Общие сведения

Эхинококкоз – гельминтное заболевание из группы цестодозов, вызываемое паразитированием в организме человека эхинококка в стадии онкосферы. В мире наибольшая заболеваемость эхинококкозом отмечается в Австралии, Новой Зеландии, Северной Африке, Южной Америке, Южной Европе, Центральной Азии. В России гельминтоз встречается в Поволжье, Приуралье, Ставропольском и Краснодарском крае, Западной Сибири, на Дальнем Востоке.

В эндемичных регионах заболеваемость населения эхинококкозом достигает 5-10%. Распространенность эхинококкоза тесно связана с развитием животноводства. Учитывая тот факт, что при эхинококкозе могут поражаться различные внутренние органы, а единственно радикальным методом лечения является операция, заболевание лежит в сфере интересов торакоабдоминальной хирургии, нейрохирургии, кардиохирургии.

Причины эхинококкоза

Из кишечника окончательного хозяина яйца с испражнениями выделяются во внешнюю среду. Заражение людей эхинококкозом происходит алиментарным (при употреблении загрязненных фекалиями овощей и фруктов, воды) или контактным путем (при разделке туш или контакте с животными, инвазированными эхинококком). Высокий риск заболеваемости эхинококкозом имеют лица, занятые животноводством и уходом за животными (животноводы, охотники, работники скотобоен и др.).

Патогенез

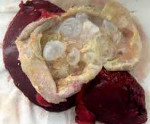

После оседания зародыша эхинококка в том или ином органе начинается пузырчатая или гидатидозная стадия развития паразита. Эхинококковый пузырь представляет собой кисту, покрытую двухслойно оболочкой, состоящей из внутреннего (зародышевого) и наружного (хитинового) слоев. Киста медленно увеличивается в размерах (примерно на 1 мм в месяц), однако спустя годы может достигать гигантских размеров. Внутри эхинококкового пузыря содержится прозрачная или беловатая опалесцирующая жидкость, в которой плавают дочерние пузыри и сколексы. Дочерние пузыри эхинококка могут образовываться и снаружи хитиновой оболочки; их общее количество может достигать 1000.

Проявления эхинококкоза связаны с сенсибилизирующим влиянием паразитарных антигенов и механическим давлением кисты на органы и ткани. Паразитирование эхинококка сопровождается выделением продуктов обмена, что приводит к развитию интоксикации и аллергической реакции замедленного типа. В случае полного разрыва кисты происходит истечение ее содержимого в плевральную или брюшную полость, что может вызвать анафилактический шок. Увеличивающаяся в размерах эхинококковая киста давит на окружающие структуры, нарушая функции пораженного органа. В некоторых случаях развивается нагноение кисты; реже возможно самопроизвольная гибель эхинококка и выздоровление.

Симптомы эхинококкоза

Эхинококкоз может бессимптомно протекать годами и десятилетиями; в случае возникновения клинической симптоматики патогномоничные признаки отсутствуют. Независимо от локализации паразита в организме, эхинококкоз проходит в своем развитии три стадии:

Эхинококкоз печени

Для эхинококкоза печени характерны жалобы на тошноту, снижение аппетита, периодически возникающую диарею, тяжесть и боли в правом подреберье. Объективно обнаруживается гепатоспленомегалия; иногда эхинококковая киста печени пальпируется в виде округлого плотного образования. В случае сдавления кистой желчных протоков развивается механическая желтуха; при компрессии воротной вены возникает асцит, портальная гипертензия. Присоединение вторичной бактериальной флоры может приводить к формированию абсцесса печени. Наиболее тяжелым осложнением эхинококкоза печени служит перфорация кисты с развитием клиники острого живота, перитонита и тяжелых аллергических реакций. При этом происходит диссеминация эхинококков, в результате чего развивается вторичный эхинококкоз с множественный локализацией.

Эхинококкоз легких

Эхинококкоз сердца

При эхинококкозе сердца беспокоят загрудинные боли, напоминающие стенокардию. Компрессия кистами венечных артерий может вызвать развитие инфаркта миокарда. Часто возникают нарушения ритма и проводимости: желудочковая тахикардия, неполная и полная блокады ножек пучка Гиса, полная поперечная блокада сердца. Причинами гибели пациента с эхинококкозом сердца могут стать злокачественные аритмии, сердечная недостаточность, тампонада сердца, кардиогенный шок, ТЭЛА, постэмболическая легочная гипертензия и др.

Эхинококкоз головного мозга

Клинка эхинококкоза головного мозга характеризуется гипертензионным синдромом и очаговой неврологической симптоматикой (нарушением чувствительности, парезами конечностей, эпилептиформными приступами).

Диагностика

Диапазон инструментальной диагностики эхинококкоза включает ультразвуковые, рентгеновские, томографические, радиоизотопные методы. Перечень исследований зависит от локализации поражения:

При прорыве эхинококковой кисты в просвет полых органов сколексы паразита могут быть обнаружены в исследуемом дуоденальном содержимом, мокроте. Также в этих случаях прибегают к выполнению бронхографии, холецистографии, пункционной холангиографии. Эхинококковую кисту необходимо дифференцировать от альвеококкоза, бактериальных абсцессов, кист непаразитарной этиологии, опухолей печени, легких, головного мозга и пр.

Лечение эхинококкоза

Радикальное излечение эхинококкоза возможно только хирургическим путем. Оптимальным способом является проведение эхинококкэктомии – вылущивания кисты без нарушения целостности хитиновой оболочки. При наличии крупного пузыря вначале производится его интраоперационная пункция с аспирацией содержимого. Остаточная полость тщательно обрабатывается антисептическими растворами, тампонируется, дренируется или ушивается наглухо. В процессе операции важно не допустить попадания содержимого пузыря на окружающие ткани во избежание диссеминации эхинококка.

В случае невозможности иссечения кисты при эхинококкозе легкого выполняется клиновидная резекция, лобэктомия, пневмонэктомия. Аналогичная тактика используется при эхинококкозе печени. Если иссечение эхинококковой кисты печени представляется технически невозможным, осуществляется краевая, сегментарная, долевая резекция, гемигепатэктомия. В до- и послеоперационном периоде назначается противопаразитарная терапия препаратами празиквантел, альбендазол, мебендазол.

Прогноз и профилактика

В случае радикального удаления эхинококковых кист и отсутствия повторного заражения прогноз благоприятный, рецидивов эхинококкоза не возникает. В случае интраоперационной диссеминации сколексов через 1-2 года может возникнуть рецидив заболевания с формированием множественных эхинококковых пузырей и неблагоприятным прогнозом.

Мерами предотвращения инвазии человека служат ветеринарный контроль и оздоровление животных (проведение периодической дегельминтизация собак, вакцинация овец, улучшение гигиенических условий содержания домашнего скота и т. д.). Охотники, животноводы, заводчики собак должны быть информированы об опасности заражения эхинококкозом, необходимости соблюдения мер личной гигиены. Больные, перенесшие эхинококкоз, находятся на диспансерном наблюдении в течение 8-10 лет с ежегодным проведением серологических тестов, ультразвукового и рентгенологического обследования.

Эхинококкоз у взрослых (эхинококкоз органов брюшной полости)

Общая информация

Краткое описание

Название протокола: Эхинококкоз у взрослых (эхинококкоз органов брюшной полости)

Эхинококкоз (

Код протокола:

Код(ы) МКБ-10:

B67 – Эхинококкоз

B67.0 – Инвазия печени, вызванная Echinococcus granulosus

B67.3 – Инвазия другой локализации и множественный эхинококкоз, вызванный Echinococcus granulosus

B67.4 – Инвазия, вызванная Echinococcus granulosus, неуточненная

B67.5– Инвазия печени, вызванная Echinoccus multilocularis

B67.6 – Инвазии другой локализации и множественный эхинококкоз, вызванный Echinococcus multilocularis

B67.8 – Эхинококкоз печени, неуточненный

B67.9 – Эхинококкоз других органов, неуточненный

Сокращения, используемые в протоколе:

АЛТ – аланинаминотрансфераза

АСТ – аспартатаминотрансфераза

АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время

БАК – биохимический анализ крови

в/в – внутривенно

в/м – внутримышечно

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт

ИФА – иммуноферментный анализ

КТ – компьютерная томография

МНО – международное нормализованное отношение

МРТ – магнитно-резонансная томография

МРХПГ – магнитно-резонансная холангиопанкреатография

ОАК – общий анализ крови

ОАМ – общий анализ мочи

ПВ – протромбиновое время

п/к – подкожно

ПТИ – протромбиновый индекс

РПГА – реакция прямой гемагглютинации

СОЭ – скорость оседания эритроцитов

УЗИ – ультразвуковое исследование

ФЭГДС – фиброэзофагогастродуоденоскопия

ЭБП – эхинококкоз брюшной полости

ЭКГ – электрокардиограмма

ЭхоКГ – эхокардиография

ЭП – эхинококкоз печени

Дата разработки/пересмотра протокола: 2015 год.

Категория пациентов: взрослые.

Пользователи протокола: врачи общей практики, хирурги, терапевты, гастроэнтерологи, инфекционисты, трансплантологи, анестезиологи.

Примечание: в данном протоколе используются следующие классы рекомендаций и уровни доказательств ссылку:

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Классификация:

Эхинококкоз печени.

| Поморфологииларвоцисты | Попатогенетическому принципу | По наличию сочетан ного поражения других органов | По кол-ву эхинококковых кист | По диаметру кисты | По сегментар ному располо жению, с указанием сегментов локализации ларвоцист | По топографии кисты в органе | По жизнеспо собности кисты | По клиническому течению |

| Echinococcus veterinorum | Первичный | изолированное поражение печени | одиночный | мелкие (до 5 см) | левая доля печени (I-IV сегменты) | подкапсульный | живой паразит | неосложненный |

| Echinococcus hominis | Рецидивный а)вторичный диссеминированный б)вторичный рецидивирующий в)вторичный метастатический | сочетанное поражение с другими органами | множественный | средние (6-10 см) | правая доля печени (V-VIII сегменты) | поддиафрагмальный | киста с признаками «старения» | осложненный |

| Echinococcus acephalocystis | Резидуальный множественный эхинококкоз различных (перечисление органов, включая брюшную полость и печень) | сочетанный | большие (11-20 см) | периферический (поверхностный) | погибающая киста | |||

| распространенный | гигантские (21 см и более) | центральный (внутриорганный) | погибшая киста (фиброз кисты, псевдопухоль, обызвествление) | |||||

| осложнения эхинококкоза | ||||||||

| прорыв кисты в брюшную полость | ||||||||

| прорыв эхинококка в плевральную полость, легкое | ||||||||

| прорыв кисты в желчные протоки | ||||||||

| нагноение эхинококковой кисты |

Неосложненный:

а) перипаразитарный неспецифический гранулематоз;

б) очаговый перипаразитарный фиброз;

в) обызвествление фиброзной капсулы;

г) перипаразитарный реактивный (антигенный) гепатит.

Осложненный:

· гнойно-деструктивный холангит и перихолангит;

· хронический персистирующий гепатит;

· паразитарный цирроз;

· желтуха (компрессионная, обтурационная, смешанная);

· портальная гипертензия;

· прорыв кисты с генерализацией процесса;

· нагноение кисты;

· сепсис;

· системный амилоидоз.

По стадиям клинического течения болезни

1-я – бессимптомная стадия;

2-я – стадия начальных проявлений;

3-я – стадия выраженных проявлений;

4-я – стадия осложнений.

Альвеококкоз печени.

• Стадия бессимптомного течения.

• Стадия неосложненного течения.

• Стадия осложнений.

Механическая желтуха.

Портальная гипертензия.

Прорастание ворот печени.

Прорастание соседних органов.

Распад паразитарной опухоли.

Прорывы полостей распада в соседние полости.

Желчно-бронхиальные свищи.

Метастазы.

Атипичные формы-маски.

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Диагностические критерии постановки диагноза:

Анамнез:

· эпидемиологическое окружение;

· профессия;

· тесный контакт с сельскохозяйственными или дворовыми животными.

Физикальное обследование:

· при неосложненном течении эхинококкоза печени возможно определение увеличение границы печени (гепатомегалия), пальпируемого опухолевидного образования в верхних отделах брюшной полости;

· при разрыве кисты в брюшную полость отмечаются симптомы раздражения брюшины на фоне выраженного болевого синдрома, аллергическая реакция, кожная сыпь;

· при нагноении эхинококковой кисты отмечается повышение температуры тела, изменения характерные для локального гнойного процесса, симптомы интоксикации;

· при сдавлении или прорыве кисты в желчные протоки могут быть иктеричность склер и желтушность кожных покровов, кожный зуд, повышение температуры тела, озноб и симптомы интоксикации.

Диагностика

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий:

Основные (обязательные) диагностические мероприятия, проводимые на амбулаторном уровне:

· ОАК;

· ОАМ;

· БАК: (мочевина, креатинин, общий белок, АСТ, АЛТ, общий билирубин, прямой и непрямой билирубин, глюкоза), электролиты крови (калий, натрий, хлор, кальций);

· РПГА на эхинококковые антитела;

· ИФА на эхинококковые антитела;

· ЭКГ;

· УЗИ органов брюшной полости;

· обзорная рентгенография грудной клетки или флюорография.

Дополнительные диагностические обследования, проводимые на амбулаторном уровне(определения тактики лечения):

· КТ брюшной полости;

· МРТ брюшной полости (по показаниям);

· МРХПГ (по показаниям);

· КТ головного мозга (по показаниям);

· КТ грудной клетки (по показаниям);

· ЭхоЭКГ.

Минимальный перечень обследования, необходимый для плановой госпитализации: согласно внутреннему регламенту стационара с учетом действующего приказа уполномоченного органа в области здравоохранения.

Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на стационарном уровне (при экстренной госпитализации проводятся диагностические обследования, непроведенные на амбулаторном уровне):

· ОАК;

· ОАМ;

· коагулология (АЧТВ, ПВ, ПТИ, МНО, фибриноген А, фибриноген Б, время свертываемости);

· БАК; (общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, общий и прямой билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза, K, Na, Ca, C-реактивный белок);

· определение группы крови, резус-фактора;

· анализ крови на RW;

· анализ крови на ВИЧ;

· анализ крови на вирусов гепатита В и С;

· ЭФГДС.

Диагностические мероприятия на этапе скорой неотложной помощи:

· сбор жалоб и анамнеза;

· физикальное обследование;

· термометрия;

· анальгетическая терапия;

· борьба и профилактика анафилактического шока;

· транспортировка в стационар.

Инструментальные исследования:

Инструментальные методы исследования являются основными при диагностике эхинококкоза органов брюшной полости, их чувствительность составляет 85-99%.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости: выявляются одиночные или множественные эхогенные образования, с четкими контурами. Отмечается усиление акустической тени. В ряде случаев, в структуре образований может определяться неоднородное содержимое.

Рентгенография органов грудной клетки: позволяет исключить или выявить сопутствующий эхинококкоз легких, где может отмечаться высокое стояние диафрагмы, ограничение ее подвижности, который является важным для планирования комплексного лечения пациента и обеспечения благоприятного исхода.

Компьютерная томография (КТ) органов брюшной полости: позволяет уточнить наличие эхинококковой кисты, их размеры и локализацию кист, визуализировать кисты небольших размеров, не определяющиеся на УЗИ. Проведение КТ с болюсным контрастированием позволяет оценить взаиморасположение кистозных структур с кровеносными и инкреторными сосудами печени.

Магнитно-резонансной холангиопанкреатикографии (МРХПГ) позволяет уточнить взаиморасположение кистозных структур с билиарной системой.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) органов брюшной полости: позволяет уточнить размеры и локализацию кист, визуализировать кисты небольших размеров, не определяющиеся на УЗИ.

Компьютерная томография (КТ) головного мозга: позволяет исключить и/или выявить сопутствующий эхинококкоз головного мозга.

Компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки: позволяет исключить и/или выявить наличие эхинококковой кисты в легких;

Диагностическая лапароскопия: при этом в печени обнаруживаются кистозные образования, а также брюшной полости могут отмечаться наличие жидкости с частицами хитиновой оболочки и картина перитонита.

Лабораторная диагностика

Дифференциальный диагноз

Дифференциальная диагностика:

Диагноз эхинококкоза основывается на анализе эпиданамнеза, данных клинических, лабораторных и инструментальных исследований. Рентгенологические, ультразвуковые методы, компьютерная томография, магнитно-резонансной томография позволяют оценить степень поражения органов.

Дифференциальная диагностика эхонококкоза печени проводится с другими очаговыми заболеваниями печени кистозного характера: абсцессом печени, непаразитарными кистами печени, опухолями печени с распадом.

Для дифференциальной диагностики альвеококкоза от эхинококкоза пригоден только высокоспецифичный иммуноферментный метод. А также морфологическое (гистологическое) подтверждение послеоперационного биопсийнного материала фиброзной капсулы или гидатидной кисты эхинококкоза.

Таблица 1. Дифференциальная диагностика очаговых образований печени

Лечение

Цели лечения:

· устранение очагового (паразитарного) поражения органов брюшной полости (печени)с нормализацией лабораторных показателей;

· достижение удовлетворительных характеристик по данным инструментальных методов исследования органов брюшной полости (печени).

Тактика лечения:

Немедикаментозное лечение:

Режим: в преодперационном периоде – свободный (III)

в раннем послеперационном периоде – полупостельный (II)

Диета: в преодперационном периоде – 15

накануне и дня операции, в день операции и день после операции – 0

в раннем послеоперационном периоде – 1а, 1б

в послеоперационном периоде – 5

Хирургическое вмешательство:

Хирургическое вмешательство, оказываемое на этапе скорой медицинской помощи: не проводится.

Медикаментозное лечение:

Медикаментозное лечение, оказываемое на амбулаторном уровне:

Консервативное лечение больных ЭП и брюшной полости должно включать в себя комплексное специфическое медикаментозного лечения.

При обнаружении эхинококковых (гидатидных) кист размером менее 3,0 см в диаметре необходимо провести антигельминтное консервативное лечение и препаратом выбора является альбендазол, 15 мг/кг/сут при массе тела менее 60 кг и 400 мг 2 раза/сут при массе тела более 60 кг, в течение 28 дней, до 3 курсов с двух-недельными перерывами между курсами.

При динамическом наблюдение и контрольном обследовании при отсутствии положительной динамики и эффекта лечения, то дальнейшая тактика должна быть определена в пользу оперативного лечения.

Медикаментозное лечение, оказываемое на стационарном уровне:

Перечень основных лекарственных средств:

Другие виды лечения:не проводятся.

Индикаторы эффективности лечения:

· регресс симптомов болезни;

· отсутствие патологических образований по данным лучевых методов исследования;

· нормализация показателей ОАК и БАК;

· нормализация физикальных показателей организма.

Препараты (действующие вещества), применяющиеся при лечении

| Азитромицин (Azithromycin) |

| Альбендазол (Albendazole) |

| Альбумин человека (Albumin human) |

| Амброксол (Ambroxol) |

| Атропин (Atropine) |

| Дексаметазон (Dexamethasone) |

| Дротаверин (Drotaverinum) |

| Имипенем (Imipenem) |

| Калия хлорид (Potassium chloride) |

| Калия, магния аспарагинат (Potassium, magnesium aspartate) |

| Кетопрофен (Ketoprofen) |

| Концентрат тромбоцитов (КТ) |

| Метамизол натрия (Metamizole) |

| Метоклопрамид (Metoclopramide) |

| Пантопразол (Pantoprazole) |

| Плазма свежезамороженная |

| Тримеперидин (Trimeperidine) |

| Урсодезоксихолевая кислота (Ursodeoxycholic acid) |

| Цефазолин (Cefazolin) |

| Цефепим (Cefepime) |

| Цефтазидим (Ceftazidime) |

| Цефтриаксон (Ceftriaxone) |

| Эритроцитная взвесь лейкофильтрованная |

| Этамзилат (Etamsylate) |

Госпитализация

Показания для госпитализации с указанием типа госпитализации

Показания для экстренной госпитализации:

· прорыв эхинококковой кисты в свободную брюшную полость, с развитием перитонита и/или анафилактической реакции;

· прорыв эхинококковой кисты в желчевыводящие пути, с развитием механической желтухи, холангит и/или анафилактической реакции;

· нагноение кисты и/или остаточной полости, абсцессы печени и др.

Показания для плановой госпитализации:

· установленный диагноз;

· наличие очагового и/или кистозного паразитарного поражения брюшной полости (печени) различных (≤ 3 см) размеров.

Профилактика

Дальнейшее ведение:

· стандартная реабилитация пациента после перенесенной полостной операции;

· ограничение физических нагрузок в течении 3 месяцев;

· контроль ОАК, БАК (общий билирубин, прямой и непрямой билирубин, АЛТ, АСТ), ИФА или РПГА на антиэхинококковые антитела;

· флюорография через 6-9 месяца после операции;

· контроль УЗИ в динамике, через 3, 6, 9 и 12 месяцев после операции;

· диспансерное наблюдение в течении 5 лет;

· при отсутствии признаков рецидива и стойко отрицательных серологических реакциях в течение 5 лет реконвалесценты могут быть сняты с «Д» учета.

Информация

Источники и литература

Информация

Список разработчиков протокола:

1) Токсанбаев Данияр Сапарович – кандидат медицинских наук, АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова», ассоциированный профессор, заведующий отделением гепатопанкреатобилиарной хирургии и трансплантации печени.

2) Ташев Ибрагим Акжолулы – доктор медицинских наук, профессор, АО «Национальный научный медицинский центр» руководитель отдела хирургии.

3) Медеубеков Улугбек Шалхарович – доктор медицинских наук, профессор, АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова», заместитель председателя правления по научно-клинической работе.

4) Сатбаева Эльмира Маратовна – кандидат медицинских наук, РГП на ПХВ «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» заведующий кафедрой клинической фармакологии.

Конфликт интересов: отсутствует.

Рецензенты:

1) Белеков Жанек Омошевич – доктор медицинских наук, профессор, директор межрегионального онкологического центра г.Ош, Кыргызская Республика.

2) Бигалиев Мади Ходжаев – доктор медицинских наук, профессор, главный врач ГККП «Шымкентская городская больница скорой помощи» Управления здравоохранения Южно-Казахстанской области, Республики Казахстан.

Условия пересмотра протокола: пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие и/или при наличии новых методов с высоким уровнем доказательности.