краткая болезнь анны петровны что это

Сколько прожила и от чего умерла дочь Екатерины II — Анна Петровна

В браке с царевичем Петром Екатерина Великая родила дочь Анну. Ребенка сразу же забрала императрица Елизавета. Девочка прожила чуть больше года и умерла от неизвестной болезни.

Анна Петровна — дочь Екатерины II, второй ребенок великой княгини, родившаяся еще до воцарения матери на престоле Российской империи. Была официально признана как дочь супруга княжны — наследника престола Петра, будущего императора Петра III. Умерла в младенчестве, прожив чуть более 1 года.

Рождение ребенка

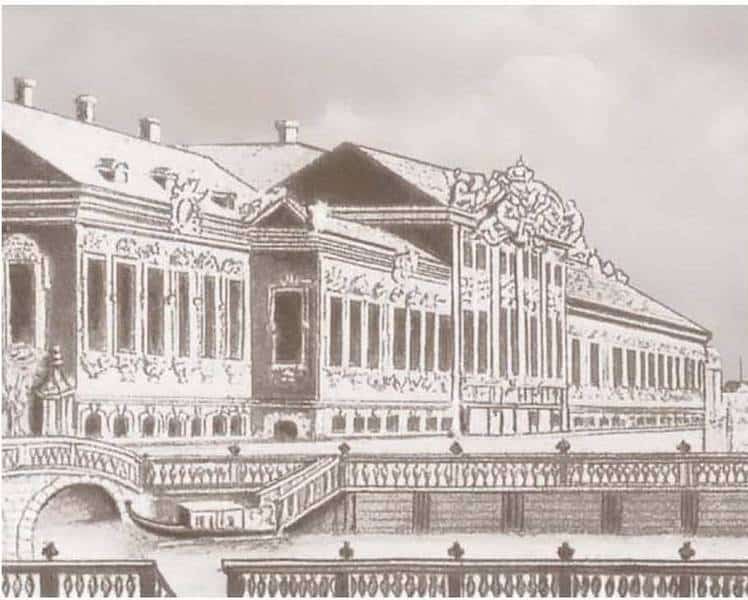

Дочь у великой княжны Екатерины родилась через 3 года после появления старшего сына — великого князя Павла. На свет девочка появилась в Петербурге 9 декабря 1757 года после 10 часов вечера. Рождение произошло в Зимнем дворце, но не в том, который стоит сейчас в Северной столице. Тогда царская фамилия обитала в деревянном дворце на Невском проспекте.

Несмотря на то, что наследник у четы уже имелся, а родилась девочка, ее рождение было пышно отмечено.

В честь новорожденной великой княжны Петропавловская крепость в 12-м часу ночи салютовала 101 пушечным выстрелом. 12 декабря съехавшиеся чиновники высоких рангов поздравляли счастливого отца. Приехали все чины до 5-го класса включительно. Это значит, что были лица с гражданскими, военными и придворными званиями не ниже подполковника, статского советника или гофмейстера. В гвардии того периода этому рангу соответствовал премьер-майор.

Церемония крещения

17 декабря девочку окрестили. Ритуал проводился в Большой придворной церкви. Княжну нарекли Анной. Имя выбрала лично императрица Елизавета. Желание матери дать дочери имя в часть самой императрицы Елизавета сочла неуместным.

Крещение широко не освещалось. Иностранные послы получили извещение о ненужности их присутствия. Официально объяснялось это плохим самочувствием царицы. Но она явилась в церковь через боковой вход, возложив на ребенка орден Святой Екатерины и став восприемником девочки.

В честь рождения княжны царица выдала обеим родителям по 60 000 рублей. Петр был очень доволен, он с удовольствием принимал дары и выслушивал поздравительные речи от придворных и своего окружения.

Ломоносов посвятил новорожденной великой княжне «Оду на день рождения Анны Петровны».

Но дочь у матери практически сразу отобрали, как и рожденного 3 года назад Павла. Елизавета предпочитала держать детей при себе и подальше от родителей. Потом Екатерина практически не видела свою дочь.

Сомнения в отцовстве Петра

Практически сразу при дворе появились слухи о том, что отец ребенка не муж Екатерины. Это же говорили и о старшем сыне — Павле, хотя он настолько похож на отца, что в его случае слухи явно беспочвенны. Судя по переписке между супругами, время от времени постель они все же делили.

Но Анна родилась в то время, когда Екатерина и Петр имели любовников. Петр предпочитал проводить время со своей фавориткой Елизаветой Воронцовой. У Екатерины в 1756 году произошел роман с Августом Понятовским, будущим королем Польши. В это время он служил у английского посланника секретарем.

Понятовского считают наиболее возможным отцом княжны Анны. Это косвенно подтверждается тем, что Август был выслан из Петербурга незадолго до ее рождения.

Екатерина в своих «Записках» отмечала, что ее супруг был недоволен ее беременностью и при Льве Нарышкине выражал сомнения в том, что он отец ребенка. Но девочку Петр предпочел признать.

Ранняя смерть

В отличие от своего старшего брата девочка прожила недолго — всего чуть больше года, скончавшись 8 марта 1759 года. Как сообщалось в Конфирмации, выпущенной 9 марта 1759 года по случаю смерти великой княжны, скончалась она от «краткой болезни» в два часа пополудни. Ничего более о причинах смерти юной княжны неизвестно.

Похоронена Анна в Благовещенской церкви Александровско-Невской Лавры. Ее надгробие сохранилось до нашего времени.

Анна Петровна: из-за чего погибла старшая дочь Петра I

Старшая дочь императора Петра I Анна Петровна появилась на свет вне брака 27 января 1708 года в городе Петербурге. Ее матерью была дочь ливонского крестьянина Марта Скавронская. Официально Петр взял в жены Екатерину (такое имя приняла в крещении Марта) 19 февраля 1712 года, после возвращения из Прусского похода.

Только через 12 лет, в 1724 году, Петр короновал супругу как императрицу. Екатерина родила ему одиннадцать детей, из которых большинство умерло. Выжили только Анна и ее младшая сестра, Елизавета.

Старшая дочь

В детстве девочек окружали няньки, шуты и карлики, позже к цесаревнам приставили гувернанток. Анна рано научилась читать и писать, упорно учила иностранные языки. Учитель-француз посвящал царевен в тонкости этикета и учил танцевать.

Анна пошла в отца, а потому была высокой, стройной брюнеткой с черными глазами. По словам очевидцев, цесаревна была скромной, невозмутимой, умной, экономной, немного застенчивой и очень любознательной.

Петр I души не чаял в старшей дочери, однако для политиков дети всегда были геополитическим аргументом в большой игре. Поэтому с ранних лет император стал подыскивать дочери хорошую партию. Сначала выбор Петра пал на короля Франции Людовика XV: цесаревна даже выучила французский и научилась танцевать минуэт, однако Людовика не устроило внебрачное происхождение Анны.

Тогда Петр нашел нового жениха – Карла Фридриха, голштинского герцога. Очевидно, Петра привлек порт в Киле и обширные связи готторпских правителей, которые управляли Шлезвиг-Голштинией. Матерью жениха была Ядвига София – старшая дочь шведского короля Карла XI, и ее сын, в принципе, мог взойти на шведский престол.

Брак по расчету отца

Этим браком Карл хотел укрепить свои позиции, вернуться в большую политику и возвратить земли Шлезвига, к этому времени оккупированные Данией. Такой союз вызвал множество пересудов по всей Европе, ведь надежда герцога вернуть Шлезвиг могла создать новый военный конфликт.

Петр I договорился о браке, когда Анне было тринадцать. Карл с приближенными прибыл в Россию, где стал женихом царевны. Жил будущий муж императорской дочки в доме генерала Брюса. Хроники пишут, что герцог пользовался покровительством царственных супругов.

В 1724 году Карл подписал брачный договор, по которому его жена оставалась православной, сыновья воспитывались в лютеранстве, а дочери — в православии. Он и Анна навсегда отказывались от российского престола, однако их сыновья могли быть объявлены Петром наследниками.

Анну выдали замуж 21 мая 1725 года. Венчание прошло в Троицкой церкви.

После смерти родителей

Любила ли Анна своего мужа? Одни историки говорят, что император, обожавший дочь, не отдал бы ее за нелюбимого человека. Другие считают Карла недалеким и не особо красивым, и пишут, что Анна просто выполняла волю отца.

Вскоре Петр I скончался. Есть версия, что император хотел сделать наследницей старшую дочь, но не успел. На трон взошла Екатерина I, которая правила всего два года после смерти мужа. По ее завещанию престол отходил внуку — сыну цесаревича Алексея, Петру, которому на тот момент было одиннадцать лет. В случае его смерти российской императрицей должна была стать Анна.

Однако из-за интриг Меньшикова, который на короткое время стал практически правителем страны, положение Анны и ее мужа изменилось. Герцога вывели из Тайного совета, членом которого он был, и вскоре Меньшиков добился, чтобы супруги покинули страну и уехали в Гольштейн.

В Киле их встречали все сливки общества, однако жизнь вдали от родины тяготила Анну. Ее единственным развлечением стала переписка с Елизаветой. Герцог сильно изменился: на родине он стал кутить, изменять жене и совсем перестал интересоваться политикой. Анна Петровна, которая ждала наследника, впала в тоску. Тон ее писем изменился. Она признавалась: муж ездит «по комедиям», а она часто плачет.

В конце февраля 1728 года двадцатилетняя Анна разрешилась от бремени наследником. Крестили мальчика Петером Ульрихом. Вскоре Анна Петровна умерла, как говорили, от «родильной горячки». Ничего необычного в такой смерти тогда не было, а свидетели уверяли: жена герцога простудилась во время праздничного фейерверка, запущенного в честь ее сына. Якобы она, услышав залпы, распахнула окно.

На улице стояла зима, в комнату ворвался ветер, молодая женщина была ослаблена родами, и результат был трагичен. Однако в трудах историков XIX века, которые изучали письма Анны, есть указания на то, что молодая женщина скончалась лишь 4 мая 1728 года — спустя два месяца после родов.

Умерла она от болезни или же была устранена, как претендентка на корону, неизвестно. Анна очень хотела, чтобы ее упокоили «возле батюшки». Ее тело было привезено в Петербург морем и похоронено в Петропавловском соборе.

Елизаветы на церемонии не было. Она оплакивала сестру в московских покоях.

Карл Ульрих умер, когда ему было всего 39. Он успел учредить орден Святой Анны: золотой крест с красным узором, портретом самой святой и буквами AIPI (Анна, дочь императора Петра I). В 1742 году орден пришел в Россию, а внук Анны Петровны император Павел включил его в реестр.

Краткая болезнь анны петровны что это

5 октября 1740 г. во время парадного обеда у Анны Иоанновны внезапно возникла кровавая рвота. Она потеряла сознание. После осмотра консилиум врачей постановил, что здоровье государыни внушает серьёзные опасения, не исключён скорый печальный исход (С.Ф. Либрович, 1912). 47-летняя императрица, прикованная к постели, тяжело переживала свою болезнь. К болям в животе и спине присоединились психические нарушения — государыню преследовали кошмары — видения некоей белой фигуры, бродившей по дворцу…

…Между тем болезнь императрицы с каждым днём всё более усиливалась. Она скончалась 28 октября 1740 г., 46 лет, 8 месяцев и 20 дней от рождения. «Вскрытие показало, что врачи ошиблись в диагнозе: на самом деле в почках образовались камни, один из которых запер мочевой пузырь, что вызвало воспаление».

Изучение симптоматики болезни (в первую очередь описания мочи, имевшей «гнойный вид», результатов исследования трупа, при котором в почечных лоханках были обнаружены коралловидные камни) дало основание Ю.А. Молину предположить, что причиной её смерти явилась запущенная, не леченная должным образом почечно-каменная болезнь, возможно, сочетавшаяся с циррозом печени.

В ночь на 25 ноября 1741 г. благоверная государыня и правительница всея России Анна Леопольдовна была свергнута её двоюродной тёткой, цесаревной Елизаветой Петровной.

С пагубным влиянием Лестока на новую императрицу историки связывают трагическое изменение в судьбе Брауншвейгской фамилии, арестованной по дороге в Германию и водворённой в Динаминдскую крепость, а затем — в Раненбург (А.Г. Брикнер, 1874).

Бездорожье сделало передвижение семьи из Раненбурга на север, в Соловки, крайне медленным. 9 ноября арестованные прибыли в город Холмогоры Архангельской губернии, где решили зимовать в доме архиерея. Судьбе было угодно, чтобы он стал последним приютом для принцессы Анны и её мужа (принц Антон Ульрих скончался 4 мая 1776 г.).

19 марта 1745 г. Анна Леопольдовна родила сына Петра, а 27 февраля 1706 г. — Алексея. 7 марта 1746 г. она умерла от послеродовой горячки («огневицы»).

По весенней распутице из Холмогор двинулось две подводы. На первой ехал подпоручик Измайловского полка Писарев, на второй, нагоняя ужас на охрану, плавало в спирту тело бывшей правительницы России. Руководителям страны требовались неопровержимые доказательства её смерти, чтобы избежать интриг и заговоров.

Анна Леопольдовна была похоронена 4 марта 1746 г. в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры рядом с бабкой, царицей Прасковьей Фёдоровной, и матерью, Екатериной Ивановной. Над её могилой была установлена белая мраморная плита, сохранившаяся до сих пор.

По поводу течения последней болезни императрицы Елизаветы Петровны В. Рихтер ссылается на находящиеся в архиве собственноручные донесения лейб-медика Я.Ф. Монсея, опубликованные также в прибавлениях к «Санкт-Петербургским ведомостям» 28 декабря 1761 г.: «Ещё с прошедшего (1760) года монархиня подвержена была болезненным припадкам в груди, опухоли в ногах, вообще оказались все признаки завалов в животе. Простуда, последовавшая 17 ноября 1761 года, имела следствием лихорадочные припадки, которые пресеклись 1 декабря. Но с 12 числа того же месяца в 11 часов вечера началась рвота с кровью, которая с великой силой возобновилась и на другое утро в пять часов. Хотя врачи сначала почитали болезнь сию неправильным волнением крови, происходящим от геморроидов, но при кровопущении весьма изумились, находя в крови воспаление. Последнее явление служит им некоторым образом извинением касательно кровопускания, учинённого ими при опухолях в ногах (видимо, в то время при отёках нижних конечностей кровопускания не рекомендовались. — Б.Н.); и на другой день также отворяли кровь, но без всякой ощутительной пользы для страждущей.

22 декабря последовала новая и сильная противу прежнего рвота с кровью, и императрица скончалась 25-го того же месяца в три часа пополудни. Врачи, пользовавшие монархиню в последней болезни её, были лейб-медики Мунсей, Шиллинг и Крузе».

Используя современную нозологию, можно предположить, что Елизавета Петровна страдала портальным циррозом печени, связанным, возможно, с пороком сердца и длительной сердечно-сосудистой недостаточностью («опухоли в ногах») и осложнившимся смертельными кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода («рвота с кровью»). Так что упоминание старых врачей о «геморроидах» не было столь уж беспочвенным.

В годы правления императрицы Екатерины II Россия достигла больших успехов в различных областях жизни. Не осталось в стороне и здравоохранение — началось массовое оспопрививание. Первой прививку против оспы Екатерина II сделала себе и своему сыну — наследнику Павлу. Для этой цели из Англии президентом Медицинской коллегии бароном Александром Ивановичем Черкасовым был выписан доктор Т. Димсдаль, который после двухмесячных предварительных опытов 12 октября 1768 г. сделал прививку. (Следует отметить, что ещё весной 1768 г. специально выписанным из Англии доктором Роджерсоном была сделана прививка от оспы детям английского консула в Санкт-Петербурге.) Прививочный материал был взят Димсдалем от семилетнего Александра Данилова, сына Маркова, которому, как и его будущему потомству, было пожаловано дворянское достоинство с повелением называться Оспенными. На его содержание был определён капитал в 3000 рублей, положенный до совершеннолетия в Дворянский банк.

Димсдаль был пожалован в лейб-медики и награждён чином действительного статского советника. Помимо единовременного вознаграждения в 10 тыс. фунтов стерлингов, ему была назначена пожизненная пенсия в 500 фунтов стерлингов. Он был возведён в баронское достоинство Российской империи.

В память введения оспопрививания в России в апреле 1772 г. была вычеканена специальная медаль. На лицевой стороне было представлено «грудное» (погрудное. — Б.Н.) изображение императрицы Екатерины II с обыкновенной надписью, на обороте — Ескулапиев храм, перед которым лежит поражённый дракон. Из храма выходит императрица и за руку ведёт наследника престола. Образованная Россия, представленная в виде женщины, детьми окружённой, встречает их. Внизу надпись: «Собою подала пример. 1768 октября 12-го».

Привив себе оспу, Екатерина II имела полное право писать своему постоянному зарубежному корреспонденту барону Ф. Гримму по поводу смерти Людовика XV в 1774 г. от оспы: «По-моему, стыдно королю Франции в XVIII столетии умереть от оспы».

Интересно отметить, что его сын, Людовик XVI, сделал прививку от оспы лишь в июне 1774 г., что в то время рассматривалось как проявление передовых взглядов.

Кроме императрицы и её сына Димсдаль привил в Петербурге оспу ещё 140 особам, в том числе — фавориту Екатерины II Г.Г. Орлову. Димсдаль с сыном приезжал в Россию повторно в 1781 г., чтобы сделать прививку против оспы Великим князьям Александру и Константину Павловичам. Тогда же Димсдаль привил оспу многим лицам в Москве.

Вообще же Екатерина II (в девичестве Ангальт-Цербстская принцесса София Августа Фредерика) относилась к медицине, по выражению Е.В. Анисимова, «со свойственным русскому (?) человеку пренебрежением, полагаясь исключительно на самолечение». Об этом, в частности, свидетельствуют имеющие к медицине указания из известной «Азбуки», составленной императрицей для её внуков — Великих князей, в первую очередь, конечно, для её любимца Александра Павловича. В ней предписывалось, чтобы платье царственных питомцев было как можно проще и легче, чтобы пища была простая и, «буде кушать захотят между обедом и ужином, давать им кусок хлеба». Великие князья должны были зимой и летом ходить в баню через три или четыре недели, а летом купаться, «сколько сами захотят». Зимой и летом князья должны были оставаться как можно чаще на свежем воздухе, на солнце и на ветру. По мнению императрицы, следовало избегать употребления лекарств и обращаться к помощи врача только в случае действительной болезни: «Когда дети больны, приучать их к преодолеванию страданий терпением, сном и воздержанием. Каждый человек подвержен голоду, жажде, усталости, боли от недугов и ран и потому должен переносить их терпеливо. Помощь в таких случаях необходима, но надлежит подавать её хладнокровно, без торопливости». Как отмечает Е.В. Анисимов, «она считала всех врачей шарлатанами и являлась автором бессмертного афоризма: „Доктора — все дураки“».

Н. Куприянов, специально изучавший состояние медицины в царствование Екатерины II, пишет по поводу её здоровья: «Императрица вела правильный образ жизни: в употреблении пищи была воздержана, во время обеда пила одну рюмку рейнвейна или венгерского, никогда не завтракала и не ужинала. Будучи 65 лет, она была свежа и бодра, несмотря на то, что была одержима отёками нижних конечностей, на которых открывались язвы, служившие как бы фонтанелью (фонтанель то же, что заволока, широко распространённый в своё время способ раздражающе-отвлекающего лечения, заключающийся в нанесении долго не заживающих, нагнаивающихся ран. — Б.Н.). Перед смертью императрицы язвы закрылись, что рассматривалось тогдашними врачами в качестве причины апоплексического удара, случившегося в 9-м часу утра 6 ноября 1796 г., от которого она и скончалась».

Анна Петровна Романова

дочь Петра I Великого и Екатерины I

Анна Петровна – вторая дочь Петра I и Екатерины I, родилась 27 января (7 февраля) 1708 года в Москве. На момент рождения малышки брак императора ещё не был законным, потому Анну, как и Елизавету, «привенчали» — то есть, признали законнорождёнными наследницами престола, после венчания Петра и Марты Скавронской в 1712 году.

Великая княжна, а в будущем цесаревна, герцогиня Голштинская, жена Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского и мать императора Петра III, получила традиционное для дома Романовых имя Анна, как и дочь Ивана V – Анна Иоановна, кузина княжны.

Беззаботное детство принцессы Анны

По некоторым сведениям Анна была любимицей отца, возможно, потому, что походила на него внешне и по складу характера. Высокая черноволосая и темноглазая девочка отличалась скромностью, сообразительностью и любознательностью. Цесаревна рано научилась писать: в 6 лет она отправляла собственноручно написанные письма родителям с подписью «Принцесса Анна».

Принцессы российские — разменные монеты царского двора

При всей любви Петра I к дочерям, он прекрасно понимал, что царские дочери не наследуют престол, но могут способствовать развитию международных отношений. Шли годы, девочки подрастали и пришла пора подыскивать для них подходящие партии.

Первоначально Пётр I планировал выдать Анну за Людовика XV – короля Франции, однако «жениха» смутило происхождение девицы. Тогда император нашёл менее притязательного кандидата – голштинского герцога Карла Фридриха.

Сам юноша не был особо чем-либо примечателен – ни красоты, ни выраженных талантов не имел, был слаб здоровьем и покорно выполнял все указания Петра I.

Сначала монарх устроил женитьбу Алексея и вольфенбюттельской кронпринцессы Христины-Шарлотты, потом племянниц Анны и Екатерины: Анна Иоановна вышла замуж за герцога Курляндского, а Екатерина за герцога Брауншвейгского.

Несмотря на различия, Анна и Елизавета были дружны и очень близки. У каждой имелись свои поклонники, но большей популярностью при дворе пользовалась рассудительная брюнетка Анна, считавшаяся первой красавицей Европы. В воспоминаниях одного из дипломатов сохранились следующие строки о встрече с 15-летней цесаревной:

«Взоры наши тотчас обратились на старшую принцессу, брюнетку, прекрасную, как ангел. Цвет лица, руки и стан у нее чудно хороши. Когда она молчит, то можно читать в ее больших прекрасных глазах всю прелесть и величие души. Но когда она говорит, то делает это с непринужденною ласковостью». Многие замечали внешнее сходство старшей дочери и отца: «Это была прекрасная душа в прекрасном теле… она, как по наружности, так и в обращении, была совершенным его (Петра) подобием, усовершенствованным ее, исполненным доброты сердцем».

Дела сердечные – дела государственные

Помолвка Анны и Карла состоялась 24 октября 1724 года. Торжество было пышным, но праздник имел выраженное горькое послевкусие. Все прения и брачные переговоры, которые обычно занимали годы – закончились за пару дней. Такая поспешность была не случайна. Причиной послужила неверность императрицы – Екатерину I уличили в романе с обер-камергером Вилимом Монсом. Пётр был разгневан не только и не столько, как муж, сколько как император: согласно имеющемуся на тот момент завещанию, после смерти монарха престол наследовала жена, чего теперь нельзя было допустить. Завещание было тот же час порвано.

Брачный договор Анны и Карла содержал несколько важных для императора пунктов: цесаревна лишалась своего титула и права на престол, однако оставалась православной и оставляла за собой право воспитывать всех, рожденных в браке дочерей, в своей вере; сыновья же принимали лютеранство, но имели возможность стать наследниками престола российского. Пётр I надеялся, что дочь в скором времени родит сына, которого император назовёт своим наследником и избавит государство от нависшей угрозы политического переворота. Но история сложилась иначе.

Порой Пётр напротив был особо вежлив и внимателен к любимице – советовался с ней о делах, как с равной. Так однажды Анна рассказала отцу, что в Европе, ежели мать не имеет денег, чтоб растить ребёнка – отдаёт его в специальный дом, где дитя вырастят за государственный счёт. Послушав дочь, император учредил «дома презрения». Но не всем при дворе приходилась по вкусу умная и красивая цесаревна – Меньшиков намеревался посадить на трон своих детей после смерти государя.

Анна Петровна — герцогиня Голштинская

После смерти импереатора события развивались стремительно. Пока Анна горевала о потере отца, её мать взошла на российский престол и тот час занялась устройством важных дел. Прежде всего – организовала пышное празднество в честь свадьбы дочери. Царствовать Екатерине I судьба позволила всего два года.

После смерти императрицы престол перешёл к одиннадцатилетнему Петру – сыну цесаревича Алексея. Согласно завещанию, в случае смерти мальчика, на право престолонаследия переходило к Анне. Но стараниями Меньшикова молодожен почти силой отправили в Киль, Голштинию. С приданым ныне герцогини Голштинской вышел казус – на расписке о получении денег стояла подпись «наследная принцесса Российская» и бумагу долго не принимали, так как дочь Петра I не была уже ни российской, ни принцессой.

По прибытию в Киль молодожёнов то и дело навещали самые высокородные гости, но Анну жизнь вдали от дома не радовала. Она часто писала письма сестре, в которых жаловалась на безрадостное существование и внезапные перемены в характере мужа. Карл, вернувшись домой, кардинально сменил круг общения и интересов. Если раньше он входил в Тайный совет и активно интересовался политикой, то теперь лишь кутил с друзьями, да развлекался на свой манер. Герцогиня ждала наследника, потому за изменами мужа наблюдала отстранёно, сестре она признавалась, что в то время, как муж ездит «по комедиям», она плачет дома. Елизавета не отвечала сестре – в то время просьбы об освобождении она получала сразу от двух родственниц: сестры Анны из Киля и Анны Иоановны из Курляндии.

Смерть и похороны Анны Петровны

Согласно официальной версии, Анна Петровна – любимая дочь Петра I, умерла от «родильной горячки» в феврале 1728 года, разрешившись от беременности и произведя на свет будущего императора российской империи – Петра III. Стоит отметить, что в то время от «родильной горячки» умирала чуть не каждая вторая роженица, потому такой «диагноз» никого не удивил. В то же время, что собой наглядно представляла та самая «горячка» — вопрос. По свидетельствам придворных, герцогиня, ослабленная родами, распахнула окно, желая увидеть фейерверки в честь рождения сына – февральский мороз и Голштинский холод стали причиной скорой смерти Анны.

По иной версии, согласно письмам Анны, которые изучали историки XIX века, герцогиня умерла в мае 1728 года. Причина смерти не установлена – то ли Анна не оправилась от родов, то ли была убита недругами, не желавшими видеть её в качестве императрицы. Как бы то ни было, единственным желанием умирающей было «почить возле батюшки». Несмотря на всю простоту желания, исполнить его было довольно сложно.

За прахом шкиперской дочери отправились морем. Фрегат «Крейсер» и корабль «Рафаил» под Андреевским флагом привезли останки Анны в Петербург.

12 ноября 1728 года в недостроенном Петропавловском соборе состоялись похороны. Проститься с Анной пришли сотни местных жителей – офицеры, моряки, корабельные мастера и все, кто помнили Петра I Великим. Из Москвы никто не приехал. Даже Елизавета не почтила сестру своим присутствием в последний раз.

Муж Анны, Карл Ульрих, умер в возрасте 39 лет. Успев перед смертью учредить орден «Святой Анны» — портрет размещался на золотом кресте с красным узором, также имелись буквы AIPI (Анна, дочь императора Петра I). После его смерти, титул и орден отца перешел к его сыну от Анны Петровны, Карлу Петру Ульриху. Когда в 1742 бездетная российская императрица Елизавета провозгласила его как племянника своим наследником под именем Петра Фёдоровича, тот переехал в Россию и привёз с собой орден Св. Анны. Орден был включён в реестр внуком Анны Петровны – императором Павлом, в 1797 году.