корневая шейка саженца что это такое фото

Корневая шейка или как правильно посадить саженец

Очень часто начинающие садоводы задают вопросы: как правильно посадить саженец — поглубже или помельче? Что такое корневая шейка?

Сегодня мы ответим на эти вопросы.

Корневая шейка — этот загадочный термин означает участок саженца, находящийся посередине между верхним корнем и местом прививки.

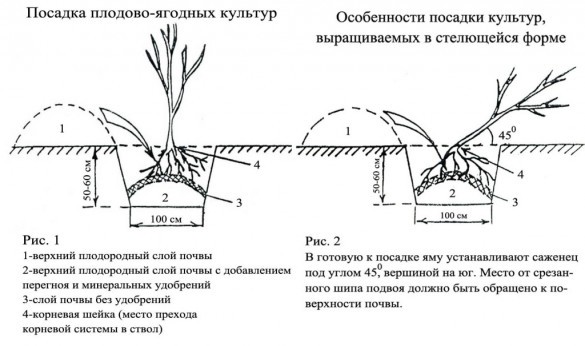

При посадке саженца корневая шейка должна оказаться в земле, а вот место прививки не должно быть углублено в почву. Это очень важно. После уплотнения почвы место прививки саженца должно находиться либо непосредственно на поверхности почвы, либо на 2-3 см выше. Самое главное, чтобы место прививки не оказалось под землей. В случае углубления места прививки в почву саженец будет плохо развиваться, и возникнут проблемы с деревом с началом вступления его в плодоношение.

Поэтому вот этот вот момент правильно заглубление корневой шейки является своеобразным краеугольным камнем правильной посадки дерева и залогом его правильного развития в будущем.

В какую сторону направить место прививки при посадке саженца?

В старой садоводческой литературе были указания, что прививка должна быть направлена на север. Однако после проведения специальных исследований современные ученые утверждают, что место прививки можно направлять в любую сторону при посадке, и это никак не влияет на урожайность.

На что нужно обратить внимание при покупке саженцев?

Корневая система саженца должна быть засыпана хорошим грунтом, а не просто торфом или опилками. Именно этот грунт следует сохранить и поместить его в лунку вместе с саженцем при посадке. Это обеспечит дополнительное питание для растения.

Когда саженец хорошо и тщательно упакован, то происходит процесс укоренения, как весной, так и в осеннее время, то есть корни саженца так сказать «оплетают» земляной ком. И, конечно, при пересадке такие саженцы практически не болеют, быстро приживаются и быстро начинают расти.

А вот саженцы, которые продают вдоль дорог или в других местах, у которых корни не упакованы и находятся просто в воздухе, часто даже ничем не прикрытые, очень быстро гибнут, так как корни их отмирают, и потом не восстанавливаются. Поэтому так важно обращать внимание при покупке саженцев на состояние корневой системы и качество упаковки.

Кондиломы

Кондиломы доставляют неудобства и сильно пугают и мужчин, и женщин, т.к. многим кажется, что это онкологическое образование. Разобраться с истинной природой этих образований и назначить верное лечение вам помогут квалифицированные специалисты ЦМ «Глобал клиник».

Записаться на прием

Общая информация

Кондиломы – опухолевое доброкачественное образование, которое «располагается» на эпидермисе или слизистых тканях и выглядит как бородавки и сосочки.

Одиночные экземпляры (около 7 мм) или целые «колониальные образования» (до нескольких десятков мм) из кондилом поселяются на теле женщин и мужчин и часто внешне напоминают цветную капусту.

Цвет этих субстанций – от телесного до коричневого. Кондиломы носят вирусный характер, поэтому такие проблемы могут возникать и даже у детей (при родах от зараженной матери). Пока образование не добралось до эпидермиса, человек не представляет угрозы для окружающих, риск заражения увеличивается, если выросты располагаются в эпидермальном слое.

Кондиломы принято разделять на два типа:

В первом случае кондиломы у женщин и мужчин выглядят как подобие гриба со шляпкой и широкой ножкой и чаще всего являются следствием сифилиса вторичной стадии.

Кондиломы остроконечного типа передаются при сексуальных связях, к их появлению причастен вирус папилломы человека (ВПЧ), который активизируется при определенных условиях. Основное место локализации остроконечных кондилом – половые органы и ротовая полость.

Кондиломы у женщин поселяются на наружной и внутренней части половых губ, в области влагалища, клитора и ануса. Бородавочные и сосочные наросты у мужчин выбирают головку полового члена и уздечку крайней плоти.

Причины появления

«Из-за чего появляются кондиломы?» — вопрос, волнующий пациентов с подобной проблемой.

Пути заражения кондиломами – половые незащищенные контакты. Причем, это бывают традиционные интимные связи, а также оральные, анальные и гомосексуальные отношения.

Дети получают заболевание от больных женщин во время движения по родовым каналам.

Не стоит халатно относиться и к бытовым способам заражения. Не нужно рисковать и пользоваться личными вещами других людей, особенно банными принадлежностями (мочалкой, полотенцем, сланцами и т.п.)

Кондиломы активизируются под воздействием некоторых факторов:

Появление остроконечных кондилом часто связывают с ВПЧ. Папилломовирусная инфекция представляет большую опасность для развития онкологических заболеваний. Кондиломы такой этиологии являются объектом изучения и лечения врачами разной специализации: у женщин – гинекологами, у мужчин – урологами. Если расположение кондилом приходится на область ануса, то ведет пациентов проктолог.

Об остроконечных кондиломах следует консультироваться обязательно, ведь развитие болезни может протекать самым разным образом – от самоизлечения до перерождения кондилом в злокачественные образования.

У специалистов ЦМ «Глобал клиник» накоплен положительный опыт в решении таких проблем, поэтому обращение в клинику – обязательное условие для успешного лечения пациента.

Локализация

Кондиломы локализуются чаще всего в районе половых органов и промежностей. Привлекают эти образования места, где повышена влажность и присутствует трение.

Кроме этого кондиломы у женщин и мужчин поселяются в области подмышечных впадин, в ротовой полости, на лице, на слизистой гортани.

Прямая кишка, перианальная зона также могут стать местом обитания кондилом.

Симптоматика

Главное проявление наростов – их неприятный и отталкивающий вид. Но женщинам о кондиломах напомнят и другие неприятные моменты.

Время, прошедшее от первого контакта-заражения до того момента, когда кондиломы станут явно видны, может быть абсолютно разным. Иногда для появления кондилом достаточно недели или месяца, в других ситуациях могут пройти годы. Инкубационный период зависит от общего состояния здоровья женщины или мужчины, их иммунитета, образа жизни и др.

Кондиломы у женщин и у представителей мужского пола вызывают зуд, жжение в генитальной и около анусной области. Это происходит в период прорастания кондилом, в дальнейшем такие симптомы могут исчезнуть.

Увеличение количества беловатых выделений, иногда с примесью крови и неприятным амбре провоцируют кондиломы у женщин, которые локализуются на влагалищной слизистой или шейке матки.

При обосновании кондилом в анусе прохождение каловых масс может их травмировать и вызывать сукровицу.

Патогенез остроконечных кондилом

ВПЧ находится в клеточных структурах кожи и слизистых оболочек, поэтому может передаваться от мужчин к женщинам, от взрослых к детям.

Длительный скрытый период инфекции затрудняет раннюю диагностику заболевания. Кондиломы не сразу видны невооруженным взглядом. Для активации ВПЧ необходимо большое количество этих возбудителей, только тогда папилломовирус «выходит» наружу, представленный остроконечными кондиломами. Увеличение ВПЧ может возникать из-за снижения иммунитета женщин или мужчин.

К остроконечным кондиломам приводит процесс атипичного размножения папилломы вируса человека, под его воздействием эпителиальные клетки растут и развиваются с патологией. Кожные покровы и слизистые ткани видоизменяются и так появляются кондиломы.

Наросты в виде бородавочек и сосочков бывают единичными или массовыми, переходя в целые «конгломераты» кондилом.

Диагностика

Инфекцию папилломы вируса человека (остроконечных кондилом) диагностируют по-разному, начиная с визуального осмотра женщин и мужчин до проведения самых современных обследований.

ЦМ «Глобал клиник» имеет в своем арсенале новейшие методики для определения природы кондилом.

Диагностические способы, применяемые врачами:

Всех женщин, и мужчин, пораженных остроконечными кондиломами, обязательно проверяют на инфекционные заболевания половой сферы (сифилис, ВИЧ и др.)

Лечение

Кондиломы и ВПЧ требуют систематизированного подхода к лечению.

Медикаментозное

Для борьбы с кондиломами женщин и мужчин врачи действуют в трех направлениях:

Циклоферон, инозиплекс действуют против активации ВПЧ и его размножения. Инферон, аллокин-альфа купируют вирусы и помогают восстановить иммунную систему. Для улучшения общего состояния здоровья женщин и мужчин назначают иммунал, амиксин, полудан и др. Комплекс витаминов и минералов – также обязательный компонент лечения при кондиломах.

Местное

Кондиломы успешно лечат, используя мази и спреи противовирусного действия (эпиген-интим, кондилен и пр.) О кондиломах женщинам и мужчинам не придется вспоминать, если лечиться инквимодом, подофиллотоксином. Для беременных можно взять на вооружение трихлоруксусную и азотную кислоты.

Бороться женщинам с кондиломами нужно поэтапно: сначала удалить, а потом или параллельно — действовать на понижение количества вирусов.

Часто (у каждой третьей женщины) кондиломы вступают в стадию рецидива (особенно при несоблюдении профилактических мер и игнорировании рекомендаций лечащего врача).

Удаление

Методы удаления кондилом в современной медицине разнообразны:

Осложнения и прогнозы

Прогрессирующие кондиломы могут вызвать различные осложнения:

Современные методики лечения приводят к хорошим результатам, но не исключают и рецидивы заболевания. Кондиломы возникают повторно, если пациент ослаблен, и защитные функции его организма истощены.

Профилактика инфекции ВПЧ

Кондиломы необходимо предотвратить профилактическими мерами:

Регулярное посещение врача — хорошее профилактическое действие. Применение противовирусных мазей, а также вакцинация против ВПЧ – профилактика, которая сделает жизнь людей полноценной.

Беременность и кондиломы

Кондиломы – тревожный сигнал для беременных. ВПЧ в организме будущей матери не оказывает вредного действия на плод, но такая дама должна все время находиться под контролем лечащего врача.

К удалению наростов можно прибегнуть только на 28-й неделе беременности, не раньше.

Если образования обосновались на половых органах, то велика вероятность приобретения ВПЧ младенцем при прохождении через родовые пути. Если инфекцию не лечить, то у беременных увеличиваются неприятные моменты, связанные с молочницей.

Лучший вариант – тщательное обследование до наступления беременности на ВПЧ и при его обнаружении обязательное и полное лечение.

Осенняя посадка плодовых деревьев

Многие опытные садоводы с одинаковым успехом сажают плодовые деревья и осенью, и весной. Считается, правда, что осенняя посадка плодовых деревьев годится, в основном, для южных регионов, для Сибири и Урала (там свежепосаженные растения от лютых зимних морозов защищает солидный снежный покров). Для северных и центральных регионов больше подходит весенняя посадка – в крайнем случае, штамбы саженцев укрепляют, окучивая их для предстоящей зимовки.

Когда сажать?

Но обычно на выбор садоводов влияет то, что осенью ассортимент саженцев, предлагаемых питомниками, не в пример богаче, чем весной, и цены обычно привлекательнее. А покупать саженцы осенью и оставлять в прикопе до весны большого смысла нет – климат в последние годы непредсказуемый, и аномально теплая, и аномально холодная зима может стать для такой зимовки роковой.

И я, и мои клиенты сажаем все только осенью. До зимы далеко, саженцы успевают освоиться в грунте, в тёплую зиму возможно и нарастание корней. А весной сразу «в бой». При посадке весной теряется один сезон.

Что сажать?

Посадка деревьев осенью имеет свои особенности. Для нее лучше выбирать 1-2 летние саженцы с вызревшими побегами – тогда повышается вероятность, что растение лучше перенесет зиму. Побеги саженца по всей длине должны быть одревесневшими, с полностью сформированными почками.

Саженцы-трехлетки продаются реже, но оно и к лучшему: в этом возрасте у яблоньки уже довольно приличные корни, и, когда растение выкапывают для продажи, их приходится сильно подрубать. То есть, дереву наносятся нешуточные раны, и оно приживается гораздо хуже.

Чем старше яблоня, тем длиннее и толще ее корни, тем больше ран наносится при выкопке.

Для осенней посадки подходят районированные и зимостойкие сорта плодовых деревьев, например, сибирской и уральской селекции.

При покупке саженца с ЗКС следует проверить, рос ли он в горшке, или его туда запихнули перед продажей.

Если вы не уверены в качестве такого саженца, лучше купить хороший саженец с ОКС.

Оптимальный срок для осенней посадки плодового дерева – за две, а лучше – три недели до заморозков. В зависимости от региона, это может быть и конец сентября, и конец октября. В «период покоя» надземная часть дерева расти прекращает, но корни растут, пока температура почвы будет выше, чем +4 градуса. Получается, что если угадать со сроком посадки, то до наступления заморозков новые деревья в вашем саду успеют отрастить впитывающие корешки. А это значит, что весной они начнут расти раньше, чем посаженные весной, и традиционные весенние капризы погоды встретят уже окрепнувшими.

Если корни саженца засохли, перед посадкой надо будет сутки подержать их в воде.

Как сажать?

Пользователь FORUMHOUSE Тамара Николаев сажает плодовые по всем правилам садоводческой науки: с помощником, в хорошо подготовленные ямы размером 1,5х1,3. А в среднем, размеры посадочных ям обычно такие:

Для деревьев на сильнорослых подвоях:

120×80 см (яблони и груши),

100×60 см (сливы и вишни).

Для полукарликовых и карликовых:

80×50 см.

Яма для саженца с ЗКС должна быть в два раза больше, чем контейнер.

На дно ямы для защиты от весеннего переувлажнения Тамара насыпает 30-40 см керамзита и заранее готовит почву:

— 3 ведра перепревшего навоза;

— 1 ведро «родного» грунта;

— 2 ведра хорошего растительного грунта.

Посадку Тамара делает так: на дно ямы насыпает керамзит, разравнивает его; сверху на треть ямы добавляет приготовленный грунт, уплотняет, проливает водой, насыпает сухой грунт холмиком, аккуратно расправляет по нему корни.

Если корневая шейка будет расположена высоко, корни оголятся, и со временем яблоня засохнет. Если ее заглубить, то она будет постоянно мокнуть и загнивать. Такое дерево будет зеленеть и даже цвести, но плодов с него вы не дождетесь.

После проверки уровня корневой шейки помощник досыпает яму приготовленной почвой и уплотняет ее, потом, вне зависимости от погоды (пусть грунт побыстрее осядет), деревце хорошо поливают, оформляют приствольные круги и мульчируют их торфом.

При посадке саженцев важно, как на вашем участке расположен уровень грунтовых вод, и каков состав почвы. Если УГВ близко, корни ваших юных деревьев могут оказаться в воде. В принципе, этого можно избежать.

Родители моей подруги когда-то на своем болотистом участке сажали яблоневый сад на клумбы, а под корни – листы железа. И было это в начале 70-х. Яблони сейчас роскошные.

Кстати, старые советские журналы по садоводству для участков с высоким уровнем УГВ рекомендуют сажать яблони на плоском листе шифера. Смысл этого метода: корни дерева дорастают до этого препятствия и начинают расти в стороны.

Проверяйте уровень грунтовых вод. Если он выше 1,5-2,0м, придётся переходить на посадки на поверхность грунта и на холмики. Переходить на клоновые – карликовые подвои.

Если почва у вас на участке глинистая, то для посадки делают очень широкие и мелкие ямы (150 и больше см в ширину на 30 см в глубину), а корни присыпают грунтом на 25-30 см. Или даже есть смысл разместить саженец на поверхности почвы, а корни засыпать полуметровым слоем грунта. Важно! Деревья с такой «высокой посадкой» на зиму обязательно утепляют.

Если вы обнаружили, что посадили свои плодовые деревья неправильно, познакомьтесь с соответствующей темой FORUMHOUSE и попробуйте исправить посадку. Посмотрите наше видео о том, как подготовить к посадке саженцы яблони.

Корневая шейка плодовых растений

О необходимости правильной посадки плодовых растений было известно еще в древности. Об этом сказано, начиная с Теофраста, в трудах многих древних авторов. В России необходимость правильной посадки плодовых растений впервые была освещена в XVIII веке в трудах А.Т. Болотова.

В XIX и XX веках правильная посадка плодовых растений была напрямую связана с корневой шейкой и изложена в нескольких основополагающих книгах по садоводству. В качестве примера хочу назвать книгу Р.И. Шредера «Русский огород, питомник и плодовый сад», которая впервые вышла в 1877 году, и книгу П.Н. Штенберга «Обиходная рецептура садоводства», вышедшую в 1911 году. Ниже для наглядности даю выдержки из этих книг, касающиеся правил правильной посадки плодовых растений.

Фрагмент выдержки из первой книги: «Относительно глубины посадки обыкновенно руководствуются правилом, что следует сажать растения до такой глубины, на какой они сидели прежде, исключая случаев, когда они сидели слишком глубоко или слишком высоко, иначе говоря — неправильно; при пересадке это исправляется.

Если место, откуда начинаются корневые разветвления, обозначено вздутием ствола и находится на одном уровне с поверхностью земли, то это есть признак правильной посадки относительно глубины. Только в редких случаях немножко отступают от этого правила, а именно на сухих местах сажают несколько глубже, а на сырых немного выше.

При пересадке маленьких растений тот или другой поворот деревца относительно сторон света не имеет значения. При пересадке больших деревьев наблюдают, чтобы они оказались в том же положении относительно сторон света, в каком они находились раньше.

Фрагмент выдержки из второй книги:

«Глубокая посадка яблонь и других плодовых деревьев, безусловно, вредна. Она в сильной степени приостанавливает дальнейший рост деревьев, и потому сад с глубоко посаженными деревьями будет страдать от различных болезней. Но как определить, что деревца в саду глубоко посажены?

Существует три наглядных признака, с помощью которых каждый садовод без особого затруднения определит, насколько глубоко сидят в земле плодовые деревца:

б) Корневая шейка деревца при нормальной посадке должна быть присыпана землей не более 1 или 1,5 вершка. По наружным признакам начало корневой шейки можно определить так: если при соскабливании коры ножом замечается цвет зеленый, значит, еще часть стеблевая (ствол), а если желтый, то корневая. Вот эта-то последняя и должна быть присыпана землей на

в) Деревца, глубоко посаженные, после лет страдают от частичного отмирания (медленного засыхания) ветвей без всякой будто бы причины».

В приведенных двух фрагментах хорошо описывается необходимость правильной посадки плодовых деревьев и правила этой посадки — определение местонахождения корневой шейки, расположения ее относительно поверхности земли и сторон света при посадке и пересадке, негативные последствия при сильном заглублении корневой шейки. Современные научные руководства и книги по садоводству все это подтверждают, лишь несколько уточняя и дополняя отдельные понятия и действия.

Для подтверждения этого приведу еще один фрагмент выдержки из недавно изданной авторитетной научной книги «Плодоводство»:

«Зона перехода подземной части в надземную называется корневой шейкой. У растений, выращенных из семян, она считается настоящей, или типичной, поскольку формируется из-под семядольного колена (гипокотиля). У вегетативно размножаемых (черенками, отводками и др.) растений корневую шейку считают условной. Местоположение корневой шейки определяют по переходной окраске между корнем и стеблем, а также по месту отхождения самых верхних боковых корней.

При определении глубины посадки всегда учитывает расположение корневой шейки и ее происхождение.

Важное условие хорошей приживаемости и успешного роста деревьев — посадка на оптимальную глубину.

Глубоко высаженные растения на тяжелых почвах приживаются с трудом из-за недостатка в зоне корней воздуха, необходимого для роста активных всасывающих корешков. Прижившиеся в этих условиях деревья в дальнейшем слабо растут и развиваются, долго не вступают в плодоношение.

На легких, хорошо аэрируемых почвах, заглубленная посадка не влияет отрицательно на растения. Поэтому на сильно прогреваемых и пересыхающих, щебенистых и супесчаных почвах юга саженцы высаживают с заглублением корневой шейки на

Некоторые породы (смородина, гранат, инжир, слива и ряд др.) при этом легко образуют придаточные корни, быстро перестраивают корневую систему. Саженцы этих культур можно заглублять, особенно на недостаточно увлажненных почвах».

Любой садовод при посадке и пересадке молодых и взрослых растений любых пород — плодовых, ягодных, орехоплодных, древесных декоративных — всегда может воспользоваться правилами, рекомендациями, советами правильной посадки, изложенными выше в приведенных фрагментах выдержек из трех указанных авторитетных книг. Конечно, при этом должно обращаться внимание и на особенности высаживаемой садоводом породы растения, и на почвенные особенности его садового участка.

Корневая шейка — мозг растения

Казалось бы, что сведений, приведенных в указанных фрагментах и о корневой шейке, и об особенностях правильной посадки плодовых растений вполне достаточно для практики любого садовода. Но в действительности все оказывается далеко не так. И связано с выявлением особой роли корневой шейки в жизнедеятельности любого растения.

Дело в том, что Г.В. Лебедевым в 1969 году на основе собственных исследований, а также других исследований, описанных в специальных литературных источниках, была выдвинута гипотеза, что область корневой шейки играет регулирующую роль в синтетической деятельности растений. То есть является своеобразным центром управления или некоторым аналогом мозга растения.

В дальнейшем, опытами ученых физиологов и электрофизиологов, это в значительной части было подтверждено. Оказалось, что область корневой шейки у растения действительно отличается от других его областей. Ткани, расположенные выше и ниже корневой шейки имеют разное анатомическое строение — разную ультраструктуру и различный аминокислотный состав.

Позднее было установлено, что в области корневой шейки находится центр перехода от невозбудимости к возбудимости, а также центр концентрации поглощенных корневой системой ионов и регулирования их подачи в надземную часть растения. Кроме того, было также найдено, что зона корневой шейки обладает повышенной активностью ферментов.

Исследование электрофизиологических свойств растений (их биоэлектрических потенциалов) также показало, что биоэлектрический потенциал покоя тканей корневой шейки представляет собой сумму биоэлектрических потенциалов покоя, всех корней корневой системы. То есть биоэлектрический потенциал покоя корневой шейки несет всю биоэлектрическую информацию обо всех корнях корневой системы.

Причем биоэлектрический потенциал покоя, характеризующий обменную активность (метаболизм) растительной ткани, например, по исследованиям Р.А. Коловского, у корневой шейки и у отдельных корней березы и рябины оказался высоким, а сразу после границы корневой шейки в тканях ствола оказался существенно меньше. Следовательно, в тканях корневой шейки проходят более активные метаболические процессы, чем в тканях ствола, граничащих с корневой шейкой. А более активные обменные процессы требуют и более активного дыхания.

Поэтому для нормального функционирования тканей корневой шейки требуется хорошая ее обеспеченность воздухом в течение всего времени. Для сравнения, в этом же исследовании очень высокими оказались и биопотенциалы покоя у этих растений и других их частей с высокой метаболической активностью (листьев, однолетних и двухлетних побегов), требующих также более активного дыхания.

Результаты биоэлектрических исследований однозначно показали, что для нормального функционирования тканей корневой шейки во время всей жизни плодового растения требуется очень хорошее обеспечение их воздухом для дыхания.

Это полностью объясняет отрицательную роль глубокой посадки плодовых деревьев при сильном заглублении корневой шейки и необходимость ее оставления на уровне почвы. Но повышенная активность обменных процессов в тканях корневой шейки требует и более повышенной их температуры, что при нахождении корневой шейки на уровне почвы достигается успешно в большинстве случаев их нагревом солнечными лучами.

Способствует повышению активности обменных процессов в тканях корневой шейки и наличие соответствующей почвенной и воздушной влажности. Кроме того, при исследовании биоэлектрических потенциалов взрослых деревьев было обнаружено, что биопотенциал покоя тканей корневой шейки с южной стороны имеют большую величину, чем с северной стороны.

Поэтому при пересадке взрослого дерева с несоблюдением сторон света его прежнего роста, то есть с несоблюдением распределения прежних потенциалов покоя его корневой шейки, дереву придется долго перестраиваться, тратить большие усилия, испытывать стресс до тех пор, пока не произойдет его адаптация. Обо всем этом должны хорошо знать все садоводы.

Все садоводы также должны знать, что ткани корневой шейки у плодовых растений являются самыми уязвимыми местами. Так, древесина, кора и камбий корневой шейки расположены дальше всего от листьев, поэтому заканчивают рост и вызревают последними во всей надземной части растения. Последними они заканчивают и предзимнюю закалку.

При долгом отсутствии снега ткани корневой шейки первыми повреждаются морозами. При временном затоплении плодовых деревьев из-за отсутствия воздуха они в первую очередь вымокают, а при выпадении снега на талую почву или при очень большой его высоте из-за повышения температуры на поверхности почвы до положительной — выпревают, также в первую очередь.

Поэтому нужно всячески оберегать ткани корневой шейки, обеспечивать к ним свободный доступ солнечных лучей, воздуха, влаги, защищать их от вымерзания, вымокания, выпревания, от болезней, вредителей, животных, механических повреждений.

Особенности Свердловской области

Дальше я хотел бы еще остановиться на ряде частных вопросах, связанных с особенностями посадки плодовых растений в условиях Свердловской области, с учетом возможности заглубления корневой шейки. Конечно, заглубление корневой шейки сказывается отрицательно на все плодовые растения, особенно на тяжелых почвах. Но отдельные плодовые растения и в условиях нашей области на легких хорошо воздухо- и водопроницаемых почвах при заглублении образуют придаточные корни на заглубленной части ствола и растут достаточно хорошо. Но некоторые не образуют придаточных корней.

У меня, например, плохо росли заглубленные на легких почвах слива канадская, абрикос, некоторые экземпляры боярышника. У них после 10 лет роста не образовалось никаких придаточных корней. И тем не менее, я выращиваю таким образом два дерева абрикоса, привитых на песчаной вишне, что позволяет мне сохранять их при выпревании надземной части.

Хорошо образуют при заглублении на легких почвах придаточные корни многие сорта яблони, уссурийской и китайской сливы, сорта сладкоплодной рябины, хуже — сорта груши и вишни обыкновенной. Особенно быстро образуют при заглублении придаточные корни стланцевые сорта яблони и яблони на клоновых подвоях и на вставках клоновых подвоев.

Но надо отметить, что при заглублении любого плодового дерева, из-за образования около ствола понижения почвы, происходит очень быстрое заиливание этой части приствольного круга, что ухудшает воздухо- и водопроницаемость заиленной почвы до корневой шейки и сказывается на росте дерева. Поэтому заглубленные плодовые деревья до образования придаточных корней требуют более частого рыхления почвы.

Естественно, более целесообразно все посадки плодовых деревьев делать традиционным и проверенным способом, без заглубления корневой шейки, особенно в условиях наших тяжелых почв, что подтверждается многолетней практикой. Неправильно посаженные деревья следует исправлять, приподнимая или опуская корневую шейку до уровня поверхности почвы. Заглубленную посадку следует делать только в специальных случаях и на легких почвах: при переводе растений на собственные корни, для избавления от отпрысков подвоя, для сохранения привоев от выпревания, для сохранения от вымерзания незимостойких вставок и подвоев.

И в заключение хотел бы еще раз напомнить всем садоводам, чтобы они не забывали об очень важной регулирующей роли корневой шейки в жизнедеятельности любого растения и по возможности всячески оберегали ее от любых повреждающих внешних воздействий.