коэффициент теплотехнической однородности что это

О ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ ДВУХСЛОЙНОЙ СТЕНОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

А. С. Горшков, канд. техн. наук, директор научно-учебного центра «Мониторинг и реабилитация природных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

П. П. Рымкевич, канд. физ.-мат. наук, профессор кафедры физики ФГКВОУ ВПО «Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского»

Н. И. Ватин, доктор техн. наук, профессор, директор Инженерно-строительного института ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

В ряде случаев * удельное потребление тепловой энергии в старых панельных зданиях и современных монолитно-каркасных домах с двухслойными стенами из газобетона и лицевого кирпича практически не отличается. Одна из причин этого явления состоит в том, что конструкции двухслойных стен зачастую переоценены с точки зрения их теплозащитных параметров. Поэтому был проведен расчет приведенного сопротивления теплопередаче двухслойной стеновой конструкции, показавший, что ее теплотехнические характеристики не соответствуют не только требуемым, но и минимально допустимым нормативным требованиям. На стадии проектирования для данного конструктивного решения обычно закладывают коэффициент теплотехнической однородности 0,9, который для многих случаев является завышенным. Кроме того, проектировщики пользуются необоснованными значениями теплопроводности газобетона.

|

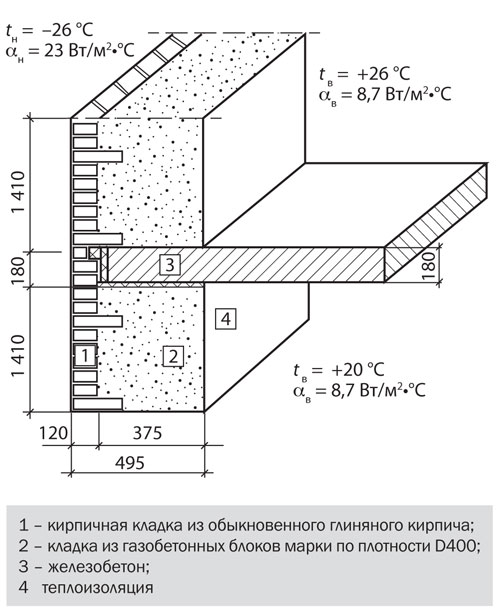

В настоящее время в практике проектирования и строительства зданий с монолитным железобетонным каркасом и поэтажным опиранием наружных стен на монолитные или сборно-монолитные железобетонные перекрытия одним из наиболее распространенных вариантов заполнения наружной теплозащитной оболочки является конструктивное решение стены, состоящее из двух слоев (рис. 1):

– внутреннего ненесущего слоя, выполненного кладкой из газобетонных блоков толщиной 300–400 мм в зависимости от региона строительства и его климатических параметров;

– наружного облицовочного слоя из лицевого кирпича толщиной в один или два кирпича.

|

Описание конструкции стенового ограждения

В рассматриваемом конструктивном решении внутренний слой стенового ограждения выполняет функцию теплоизоляции, наружный – функцию защиты от внешних климатических воздействий, обеспечивает требуемую долговечность фасадов и формирует архитектурный облик здания. Считается, что данное конструктивное решение удовлетворяет требованиям тепловой защиты для большинства регионов Российской Федерации.

В Санкт-Петербурге традиционным решением является стеновое ограждение, в котором толщина газобетонного слоя составляет 375 мм (рис. 1а).

Нормативные требования

В СНиП 23-02–2003 «Тепловая защита зданий» (далее – СНиП 23-02) для зданий установлены три показателя тепловой защиты:

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;

б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;

в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величины теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.

Приведенное сопротивление теплопередаче R r 0 ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых значений 1 Rreq, определяемых 2 в зависимости от градусо-суток отопительного периода (далее – ГСОП) района строительства.

ГСОП для жилых зданий, расположенных на территории Санкт-Петербурга, составляют 3 4 796 °C•сут, а нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче для наружных стен жилых зданий составляет 4 3,08 м 2 •°C/Вт. При этом допускается 5 снижение нормируемого значения приведенного сопротивления теплопередаче для стен жилых и общественных зданий на 37 % при выполнении требования СНИП 23-02 (п. 5.1).

Таким образом, применительно к рассматриваемому случаю минимально допустимое значение приведенного сопротивления теплопередаче для наружных стен жилых зданий, проектируемых на территории Санкт-Петербурга, не должно быть ниже 6 Rmin = 1,94 м 2 •°C/Вт.

Цель и задачи исследования

Для этого произведем расчет приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен промежуточного этажа типового многоквартирного жилого здания с конструктивной монолитно-каркасной схемой и двухслойными наружными стенами (рис. 1) и сравним полученное значение с нормируемым Rreq и минимально допустимым Rmin значениями приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен жилого многоквартирного здания.

Исходные данные для теплотехнического расчета

Район строительства – Санкт-Петербург.

Назначение здания – жилое.

Расчетная температура: внутреннего воздуха tв = 20 °С; наружного воздуха tн = –26 °С.

Зона влажности – влажная.

Влажностный режим помещений здания – нормальный.

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – «Б».

Граничные условия:

Расчетный коэффициент теплоотдачи:

– внутренней поверхности стены αint = 8,7 Вт/(м 2 •°С);

– оконных блоков αint = 8 Вт/(м 2 •°С);

– наружной поверхности стен, окон αext = 23 Вт/(м 2 •°С).

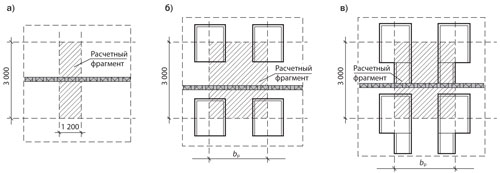

Расчетные схемы фрагментов наружных стен представлены на рис. 2.

|

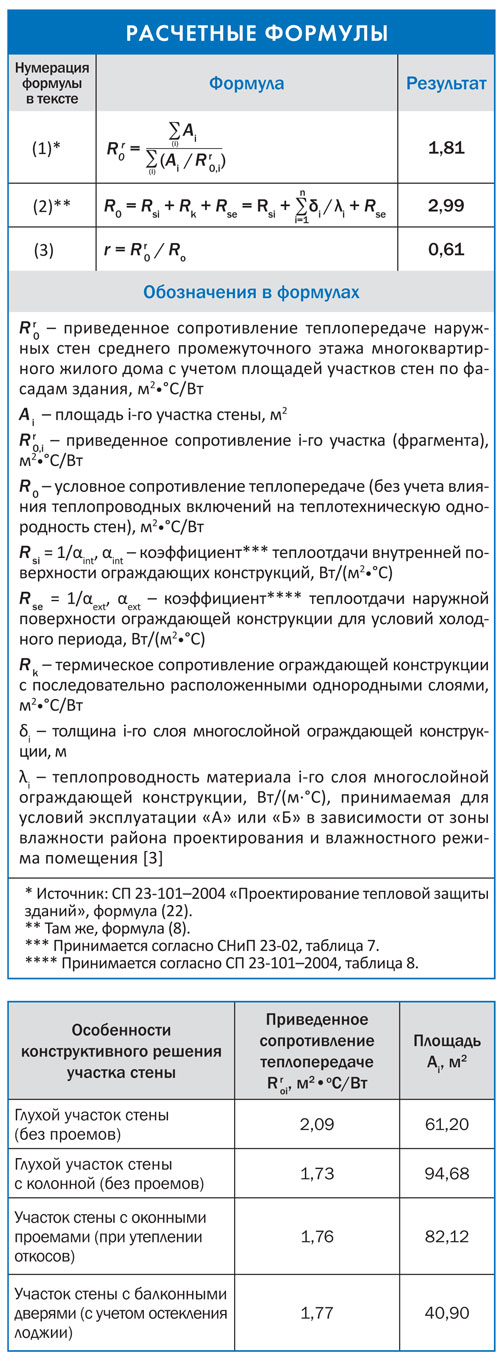

Результаты расчета

Величина приведенного сопротивления теплопередаче среднего промежуточного этажа R r 0 определена на основании расчета приведенного сопротивления ряда участков (фрагментов) R r 0,i с учетом потерь тепла через торцы плит перекрытий, откосы оконных проемов и балконных дверей (см. таблицу), в частности следующих фрагментов:

– глухой стены без проемов, размеры: по высоте – высота этажа h = 3,0 м, по ширине – 1,2 м (рис. 2а);

– стены с оконными проемами, размеры: по высоте – высота этажа h = 3,0 м, по ширине – расстояние между осями оконных проемов (рис. 2б);

– стены с балконной дверью, размеры: по высоте – высота этажа h = 3,0 м, по ширине – расстояние между осями простенков (рис. 2в).

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен среднего промежуточного этажа многоквартирного жилого дома R r 0 с учетом площадей участков стен по фасадам здания, рассчитанное по формуле (1) (см. Расчетные формулы), составляет 1,81 м 2 •°C/Вт.

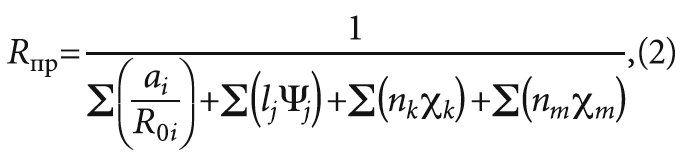

Рассчитав условное (без учета влияния теплопроводных включений на теплотехническую однородность стен) сопротивление теплопередаче R0 рассматриваемого конструктивного решения (формула (2), Расчетные формулы), получим 2,99 м 2 •°C/Вт.

Отсюда коэффициент теплотехнической однородности r, рассматриваемый в примере наружной стены типового промежуточного этажа с учетом откосов проемов без учета их заполнений, будет равен 0, 61 (формула (3), Расчетные формулы).

Что влияет на коэффициент теплотехнической неоднородности?

В [4] для аналогичного конструктивного решения получено еще более низкое расчетное значение коэффициента теплотехнической однородности r = 0,48.

Различия в коэффициентах теплотехнической однородности могут быть обусловлены различиями использованных в проекте конструктивных решений, количественного и качественного состава теплопроводных включений. Также теплотехническая неоднородность стеновой конструкции зависит от качества монтажа.

В частности, в [4] отмечено, что по результатам съемки 15 термограмм измеренное в натурных условиях сопротивление теплопередаче двухслойной наружной стены составило 1,3–1,5 м 2 •°C/Вт (при условном сопротивлении теплопередаче стенового ограждения R0 = 3,92 м 2 •°C/Вт). Получается, что фактический коэффициент теплотехнической однородности может оказаться еще меньше расчетного значения и составлять согласно [4] r = (1,3÷1,5) / 3,92 = 0,33÷0,38.

В качестве одной из возможных причин выявленного несоответствия в [4] отмечается некачественное строительство, обусловленное поступлением на строительную площадку блоков неправильной формы. Действительно, наличие трещин, разломов, выбоин и иных дефектов изделий может приводить к перерасходу строительного раствора [5], который выступает в качестве дополнительного теплопроводного включения, не учитываемого при расчете.

Следует отметить, что фактическая влажность изделий из газобетона в начальный период эксплуатации может значительно превышать расчетную [5]. В этой связи теплопроводность изделий из газобетона может оказываться выше по сравнению с принятыми в проекте расчетными значениями, т. к. теплопроводность материала зависит от массового содержания влаги.

|

Исходя из полученных расчетов, сформулируем следующие выводы:

Компьютерный расчет НП «АВОК» позволяет определить фактическое сопротивление теплопередаче для стандартных конструкций и базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче по СП 50.13330.2012, разработанному под руководством доктора техн. наук В. Г. Гагарина

Литература

* Данные по величине фактического энергопотребления жилых зданий разных лет постройки были собраны и проанализированы авторами статьи. – Прим. ред..

1 В соответствии с требованиями СНиП 23-02 (п. 5.3).

2 Согласно СНиП 23-02, таблица 4.

3 Согласно требованиям РМД 23-16–2012 «Санкт-Петербург. Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий», таблица 3.

4 Там же, таблица 9.

5 Согласно требованиям СНиП 23-02, п. 5.13.

6 См. СНиП 23-02, формула (8).

7 Согласно требованиям СНИП 23-02, п. 5.6.

8 В нашем случае расчет выполнен с использованием программного комплекса TEMPER 3D [1, 2].

Коэффициент теплотехнической однородности что это

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

THERMAL PERFORMANCE OF THE BUILDINGS

Дата введения 2013-07-01

Предисловие

Сведения о своде правил

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

ВНЕСЕНА опечатка, опубликованная в официальном издании (М.: Минрегион России, 2012 год)

Опечатка внесена изготовителем базы данных

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту М.: Стандартинформ, 2018

Введение

Настоящий свод правил разработан с целью повышения уровня безопасности людей в зданиях и сооружениях и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», повышения уровня гармонизации нормативных требований с европейскими и международными нормативными документами, применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки.

В разработке настоящего документа принимали участие: канд. техн. наук Н.П.Умнякова, д-р техн. наук В.Г.Гагарин, кандидаты техн. наук В.В.Козлов, И.Н.Бутовский (НИИСФ РААСН), канд. техн. наук Е.Г.Малявина (МГСУ), канд. техн. наук О.А.Ларин (ОАО «КТБ ЖБ»), канд. техн. наук B.C.Беляев (ОАО ЦНИИЭП жилища).

Изменение N 1 к СП 50.13330.2012 подготовлено авторским коллективом НИИСФ РААСН (д-р техн. наук В.Г.Гагарин, канд. техн. наук В.В.Козлов, канд. техн. наук А.Ю.Неклюдов, канд. техн. наук П.П.Пастушков, канд. техн. наук Д.Ю.Желдаков, канд. техн. наук Н.П.Умнякова).

1 Область применения

Нормы не распространяются на тепловую защиту:

жилых и общественных зданий, отапливаемых периодически (менее трех дней в неделю) или сезонно (непрерывно менее трех месяцев в году);

временных зданий, находящихся в эксплуатации не более двух отопительных сезонов;

теплиц, парников и зданий холодильников;

зданий, строений, сооружений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);

Настоящие нормы при строительстве и реконструкции существующих зданий, имеющих архитектурно-историческое значение, применяются в каждом конкретном случае с учетом их исторической ценности на основании решений органов власти и согласования с органами государственного контроля в области охраны памятников истории и культуры.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия

ГОСТ 24816-2014 Материалы строительные. Метод определения равновесной сорбционной влажности

ГОСТ 25820-2014 Бетоны легкие. Технические условия

ГОСТ 26253-2014 Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 32496-2013 Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия

ГОСТ Р 33929-2016* Полистиролбетон. Технические условия

СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения» (с изменением N 1)

СП 109.13330.2012 «СНиП 2.11.02-87 Холодильники» (с изменениями N 1, 2)

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями N 1, 2)

СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (с изменениями N 1, 2)

СП 230.1325800.2015 Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей (с изменением N 1)

СП 345.1325800.2017 Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 влажностное состояние ограждающей конструкции: Состояние ограждающей конструкции, характеризующееся влажностью материалов, из которых она состоит.

3.2 влажностный режим помещения: Совокупность состояний влажности воздуха в помещении.

3.3 воздухопроницаемость ограждающей конструкции: Физическое явление, заключающееся в фильтрации воздуха в ограждающей конструкции, вызванной перепадом давления воздуха. Физическая величина, численно равная массе воздуха усредненной по площади поверхности ограждающей конструкции, прошедшего через единицу площади поверхности ограждающей конструкции при наличии перепада давления воздуха.

3.4 защита от переувлажнения ограждающей конструкции: Мероприятия, обеспечивающие влажностное состояние ограждающей конструкции, при котором влажность материалов, ее составляющих, не превышает нормируемых значений.

3.5 зона влажности района строительства: Характеристика района территории Российской Федерации, на котором осуществляется строительство, с точки зрения влажности воздуха и выпадения осадков.

3.6 класс энергосбережения: Характеристика энергосбережения здания, представленная интервалом значений удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, измеряемая в процентах от базового нормируемого значения.

3.7 коэффициент остекленности фасада здания: Отношение площадей светопроемов к суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, включая светопроемы.

3.8 коэффициент теплотехнической однородности фрагмента ограждающей конструкции: Безразмерный показатель, численно равный отношению значения приведенного сопротивления теплопередаче к условному сопротивлению теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции.

микроклимат помещения: Состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.

оптимальные параметры микроклимата помещений: Сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80% людей, находящихся в помещении.

3.12 показатель компактности здания: Отношение общей площади внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему.

3.13 приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции: Физическая величина, характеризующая усредненную по площади плотность потока теплоты через фрагмент теплозащитной оболочки здания в стационарных условиях теплопередачи, численно равная отношению разности температур по разные стороны фрагмента к усредненной по площади плотности потока теплоты через фрагмент.

3.14 продолжительность отопительного периода: Расчетный период времени работы системы отопления здания, представляющий собой среднее статистическое число суток в году, когда средняя суточная температура наружного воздуха устойчиво равна и ниже 8°С или 10°С в зависимости от вида здания.

3.15 расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период: Суммарное количество тепловой энергии, необходимое для отопления и вентиляции объекта в течение отопительного периода.

Метод расчёта приведённого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и нормативные значения величины

УДК 699.86. Научная специальность: 05.23.03.

Метод расчёта приведённого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и нормативные значения величины

Л. Н. Данилевский, д.т.н., старший научный сотрудник; И. А. Терехова, к.т.н., доцент, ведущий научный сотрудник; О. В. Пивень, научный сотрудник, ГП «Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С. С.» (г. Минск, Республика Беларусь)

В статье представлены новые подходы при нормировании приведённого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в зависимости от метода расчёта величины в строительных нормах Республики Беларусь. Обоснованы повышающие коэффициенты к нормативным значениям приведённого сопротивления теплопередаче при использовании упрощённого метода расчёта.

Ключевые слова: ограждающие конструкции, нормирование, сопротивление теплопередаче, повышающие коэффициенты, методика расчёта.

UDC 699.86. The number of scientific specialty: 05.23.03.

Method of calculation of the reduced heat transfer resistance of enclosing structures and standard values

Leonid N. Danilevsky, Doctor of Technical Sciences, senior researcher; Irina A. Terekhova, PhD, Associate Professor, leading researcher; Olga V. Piven, researcher, the Republican Unitary Enterprise (State Enterprise) «Institute of Housing — NIPTIS named Ataev S. S.» (Minsk city, Republic of Belarus)

The article presents new approaches to normalizing the reduced resistance to heat transfer of enclosing structures depending on the method of calculating the value in the building codes of the Republic of Belarus. The increasing coeffi cients to the normative values of the reduced resistance to heat transfer using a simplifi ed method of calculation are justified.

Keywords: enclosing structures, regulation, resistance to heat, multiplying factors, method of calculation.

В статье представлены новые подходы при нормировании приведённого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в зависимости от метода расчёта величины в строительных нормах Республики Беларусь. Обоснованы повышающие коэффициенты к нормативным значениям приведённого сопротивления теплопередаче при использовании упрощённого метода расчёта.

Введение

Приведённое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций традиционно является показателем, посредством которого государство регулирует тепловой комфорт и энергопотребление зданий. Дискуссии относительно нормативных значений этого показателя в основном касались уровня, до которого необходимо повышать (или не повышать) требования. Между тем разрыв между фактическими и расчётными значениями приведённого сопротивления теплопередаче, как показывает практика [1], существенно зависит от методики расчёта этой величины.

В Республике Беларусь установлены нормативные значения величины приведённого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, которые являются самыми высокими среди стран СНГ при равных климатических условиях. Так, для новых жилых и общественных зданий нормативные значения приведённого сопротивления теплопередаче согласно ТКП 45–2.04-43-2006 [2] составляют: для наружных стен — 3,2 м²·°C/Вт, для окон — 1,0, для чердачных перекрытий (покрытий) — 6,0, для цокольных перекрытий — 1,85 м²·°C/Вт (по расчёту).

В настоящее время с целью повышения точности расчёта потерь теплоты и оценки теплозащитных показателей ограждений в Республике Беларусь корректируется методика расчёта приведённого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (Изменение №9 ТКП 45–2.04-43-2006 [3]). При этом рассматривается три варианта методики расчёта: детальная, с применением справочных значений удельных потерь теплоты через теплотехнические неоднородности и упрощённая.

Методика расчёта приведённого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с применением справочных значений удельных потерь теплоты через теплотехнические неоднородности разработана в Российской Федерации, принята в Республике Казахстан, Туркменистане и Украине (подобная методика). Расчёт по указанной методике предполагает использование национального Каталога удельных потерь теплоты через теплотехнические неоднородности (например, СП 50.13330.2012 [4], СНТ 2.01.03–16 [5]) или справочных таблиц в стандартах ДБН В. 2.6–31:2006 [6].

Детальная методика расчёта предполагает использование индивидуальных значений удельных потерь теплоты через теплотехнические неоднородности или традиционную методику с разбиением ограждений на отдельные участки-фрагменты с расчётом приведённого сопротивления теплопередаче каждого фрагмента [7]. Упрощённая методика расчёта распространяется на стены из кладочных материалов, перекрытия и сводится к сумме термических сопротивлений слоёв конструкций.

Методики расчёта величины приведённого сопротивления теплопередаче отличаются трудоёмкостью и точностью. Наиболее точными и наиболее трудоёмкими являются детальные методики, поскольку они реализуются с применением результатов расчёта температурных полей узлов (участков) ограждающих конструкций. Промежуточной по точности и трудоёмкости является методика с применением справочных значений удельных потерь теплоты через теплотехнические неоднородности.

Наибольшая погрешность расчёта отличает упрощённую методику. В этой связи, для гарантированного достижения заданного значения приведённого сопротивления теплопередаче наружных стен при упрощённой методике расчёта, нормативные значения приведённого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций должны увеличиваться умножением на повышающий коэффициент К. Данный коэффициент определён как величина, обратная коэффициенту теплотехнической однородности r, по следующей формуле:

С целью определения значения К для различных конструкций наружных стен были выполнены расчёты приведённого сопротивления теплопередаче детальным и упрощённым методами, коэффициентов теплотехнической однородности. Анализ полученных результатов представлен в настоящей статье.

Входными параметрами для расчёта приведённого сопротивления теплопередаче наружных стен являются геометрические параметры и конструктивное решение.

Геометрические параметры наружных стен были приняты по жилым зданиям многоквартирной и одноквартирной планировки. Всего в анализе было использовано 31 жилое здание с современными планировочными решениями. Для каждого здания рассчитаны приведённое сопротивление теплопередаче наружных стен с применением метода удельных потерь теплоты через теплотехнические неоднородности по формуле (2) и упрощённым методом по формуле (4):

здесь ai — удельная площадь плоского участка конструкции i-го вида [м²/м²], приходящаяся на 1 м² всей ограждающей конструкции и определяемая по следующей формуле:

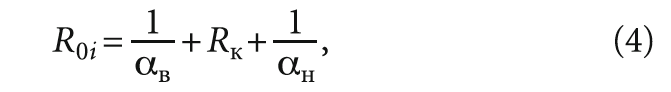

где Ai — площадь i-й части конструкции [м²] с приведённым сопротивлением теплопередаче R0i; R0i — сопротивление теплопередаче теплотехнически однородной части конструкции i-го вида [( м²·°C)/Вт], определяемое по формуле:

где αв и αн — коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхности ограждения, соответственно, определяемые по разделу 5 ТКП 45–2.04-43-2006 [2]; Rк — термическое сопротивление теплопередаче теплотехнически однородной конструкции [( м²·°C)/Вт], определяемое по формуле:

здесь R1, R2, …, Rn — термические сопротивления отдельных слоёв ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями [ м²·°C/Вт] и замкнутых воздушных прослоек Rn, принимаемые по приложению Б ТКП 45–2.04-43-2006 [2]; lj — удельная протяжённость линейной теплотехнической неоднородности j-го вида, приходящаяся на 1 м² всей ограждающей конструкции [м/м²], определяемая по формуле:

где Lj — протяжённость линейной теплотехнической неоднородности j-го вида, м; Ψj — удельные потери теплоты (коэффициент теплопередаче) линейной теплотехнической неоднородности j-го вида, Вт/(м·°C); nk — количество объёмных теплотехнических неоднородностей k-го вида, приходящихся на 1 м² всей ограждающей конструкции [шт/м²], определяемое по формуле:

где Nk — количество объёмных теплотехнических неоднородностей k-го вида; χk — удельные потери теплоты через объёмные теплотехнические неоднородности k-го вида, Вт/°C; nm — количество точечных теплотехнических неоднородностей m-го вида, приходящихся на 1 м² всей ограждающей конструкции [шт/м²], определяемое по формуле:

где Nm — количество объёмных теплотехнических неоднородностей m-го вида; χm — удельные потери теплоты (коэффициент теплопередаче) через точечные теплотехнические неоднородности m-го вида, Вт/°C.

Удельные потери теплоты через теплотехнические неоднородности определяют по таблицам национального Каталога [8] или расчётом с использованием температурных полей узлов ограждений. Определение удельных потерь теплоты через линейные и точечные теплотехнические неоднородности выполняется аналогично методу СП 50.13330.2012 [4].

Удельные потери теплоты через объёмные теплотехнические неоднородности χk [Вт/°C] определяют по формуле:

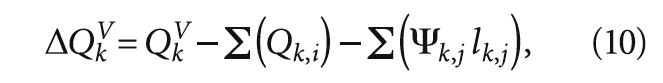

здесь tв и tн — расчётные температуры внутреннего воздуха в помещении и наружного, соответственно; ΔQk V — дополнительные потери теплоты [Вт] через объёмную теплотехническую неоднородность k-го вида:

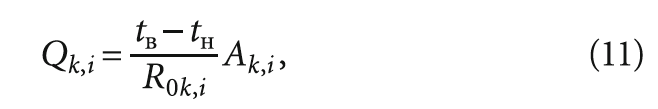

где Qk V — потери теплоты [Вт] через ограждающую конструкцию с объёмной теплотехнической неоднородностью k-го вида, определяемые по результатам расчёта температурного поля; Qk,i — потери теплоты [Вт] через i-й плоский теплотехнически однородный элемент объёмной теплотехнической неоднородности, вошедшей в расчётную область при расчёте температурного поля, определяемые по следующей формуле:

где tв и tн — то же, что и в формуле (9); R0k,i — приведённое сопротивление теплопередаче плоского теплотехнически однородного элемента ограждающей конструкции i-го вида, ( м²·°C)/Вт; Ak,i — площадь плоского теплотехнически однородного элемента ограждающей конструкции i-го вида, вошедшей в расчётную область при расчёте температурного поля, м²; Ψk,j и lk,j — удельные потери теплоты [Вт/(м·°C)] и длина [м] k-й линейной теплотехнической неоднородности, входящей в расчётную область температурного поля объёмной теплотехнической неоднородности, соответственно.

Здесь нужно отметить, что при определении Qk V площадь ограждающей конструкции должна быть равна сумме площадей Ak,i однородных элементов, входящих в расчёт температурного поля.

В анализе рассмотрено 22 варианта конструкций наружных стен с применением стеновых блоков с наружным утеплением и защитным слоем лёгкой штукатурной системы утепления с расходом анкерных дюбелей без термозаглушки в количестве шести дюбелей на 1 м², а также четыре варианта стен однослойной конструкции. При выборе вариантов значений удельных потерь теплоты через теплотехнические неоднородности анализируемых конструкций принимались предельные (максимальные — 200 мм и минимальные 100 мм) значения диапазона толщин утеплителя.

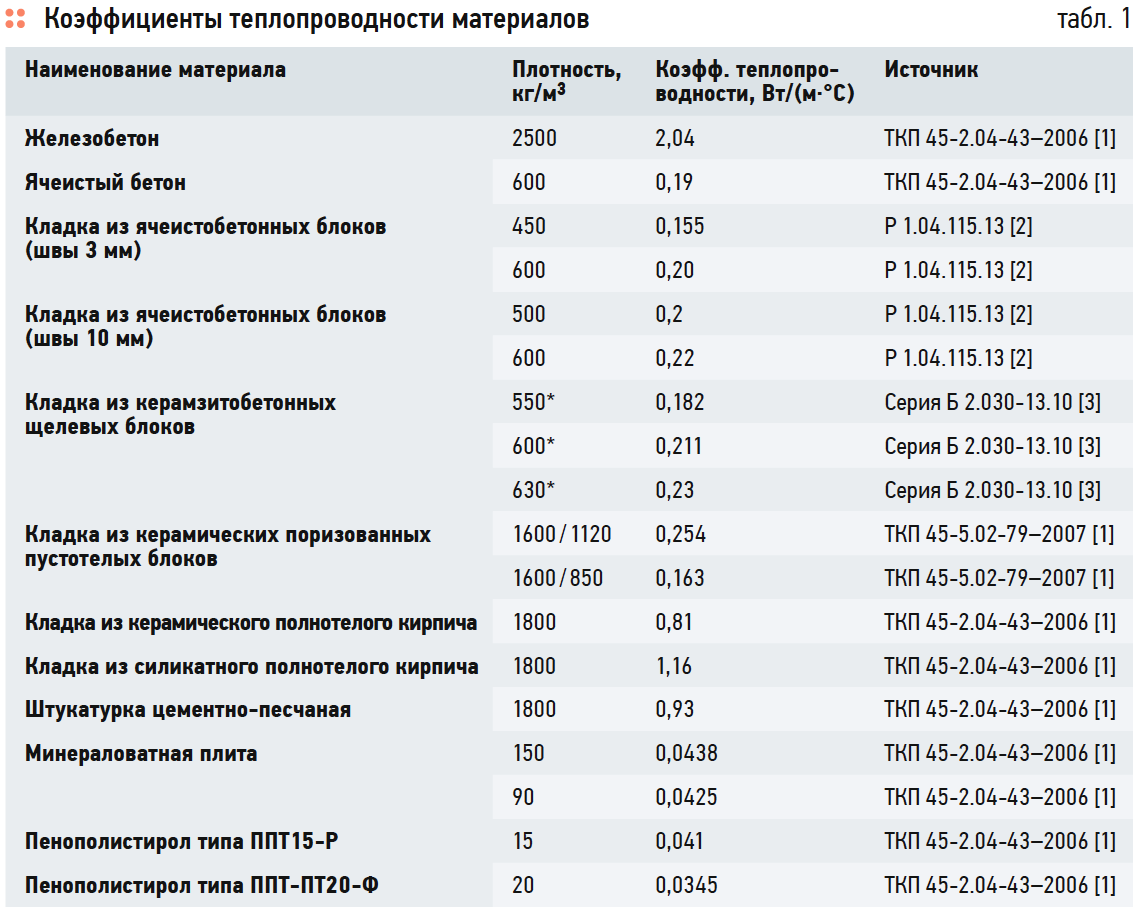

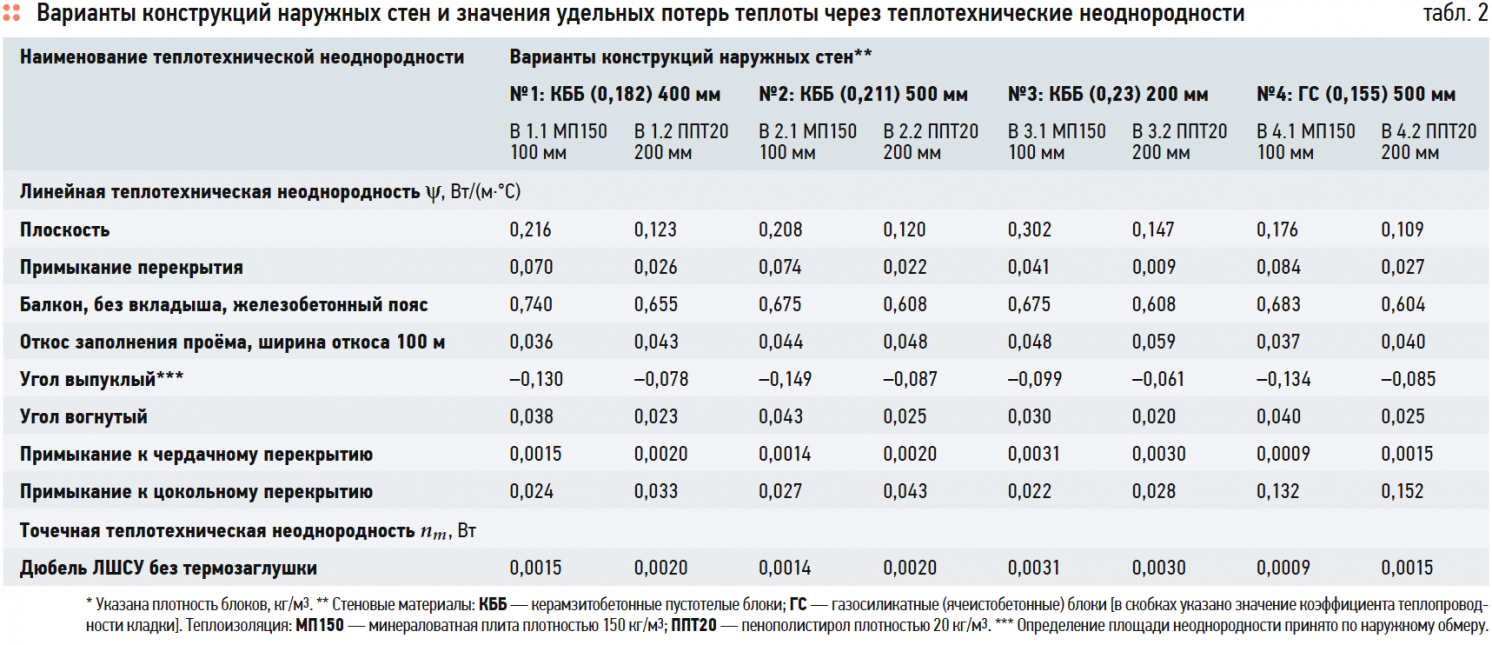

Коэффициенты теплопроводности материалов, используемые в расчёте, представлены в табл. 1, пример набора вариантов конструкций — в табл. 2.

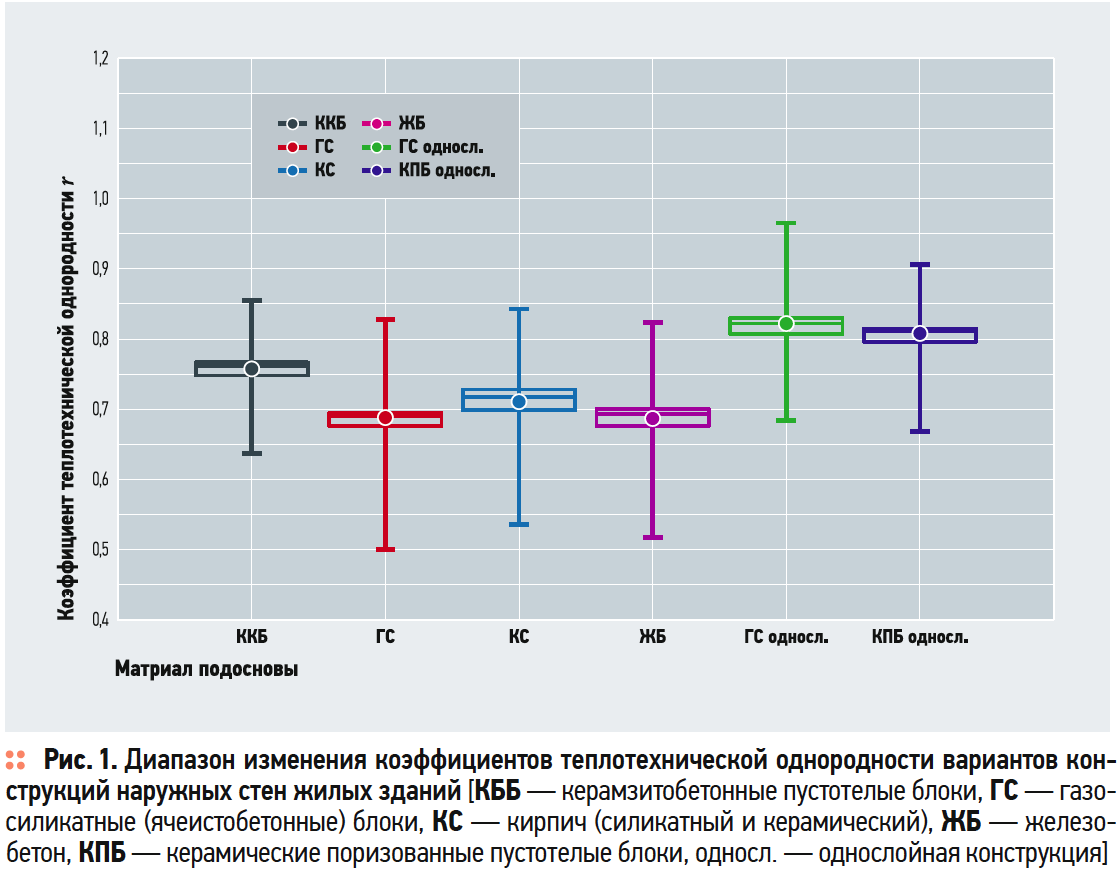

На рис. 1 представлены средние и медианные значения коэффициента теплотехнической однородности для каждого варианта конструкции из табл. 2, диапазон изменения для рассмотренных зданий в виде стандартных отклонений (границы боксов), 5 % и 9 5 % перцентилей (границы отрезков). Как видно из рис. 1, теплотехническая однородность наружных стен меняется в большом диапазоне (от 0,46 до 1,0).

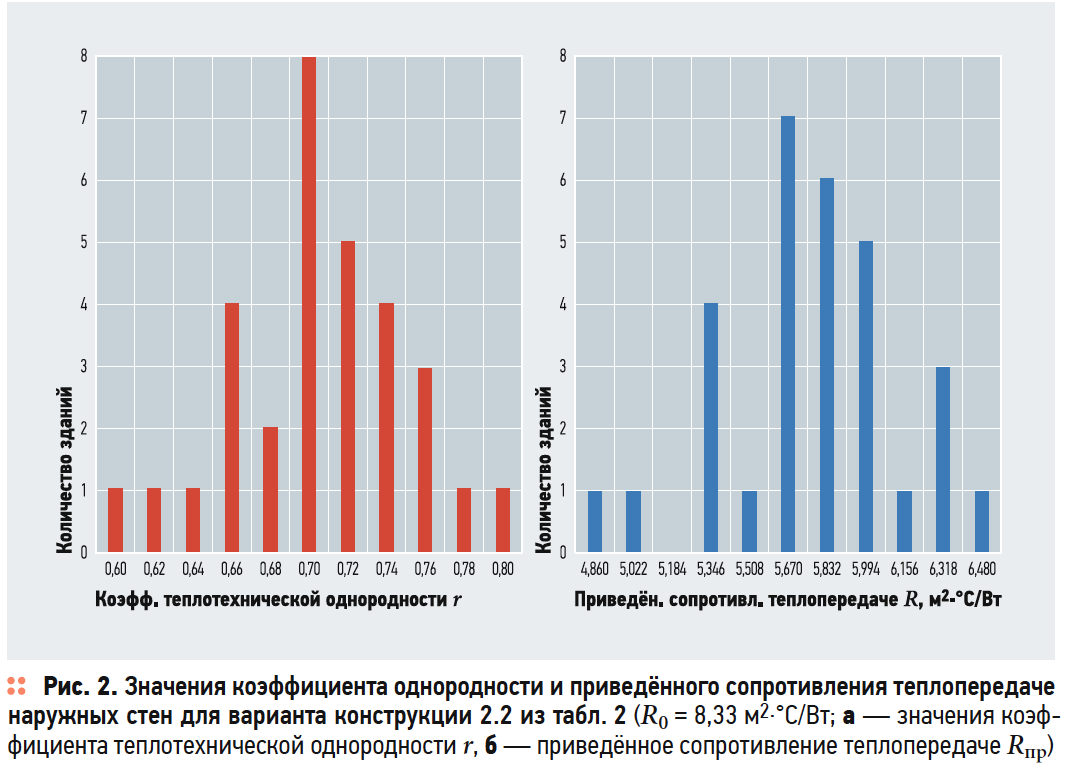

На рис. 2 представлен пример распределения значений коэффициента однородности r и соответствующих значений приведённого сопротивления теплопередаче Rпр для 31 здания конструкции наружных стен из керамзитобетонных блоков с наружным утеплением (вариант 2.2). При расчёте упрощённым методом сопротивление теплопередаче для всех вариантов составляет 8,33 м²·°C/Вт. Теплотехнические неоднородности конструкций стен привели к разбросу значений приведённого сопротивления теплопередаче в диапазоне значений от 4,8 до 6,5 м²·°C/Вт.

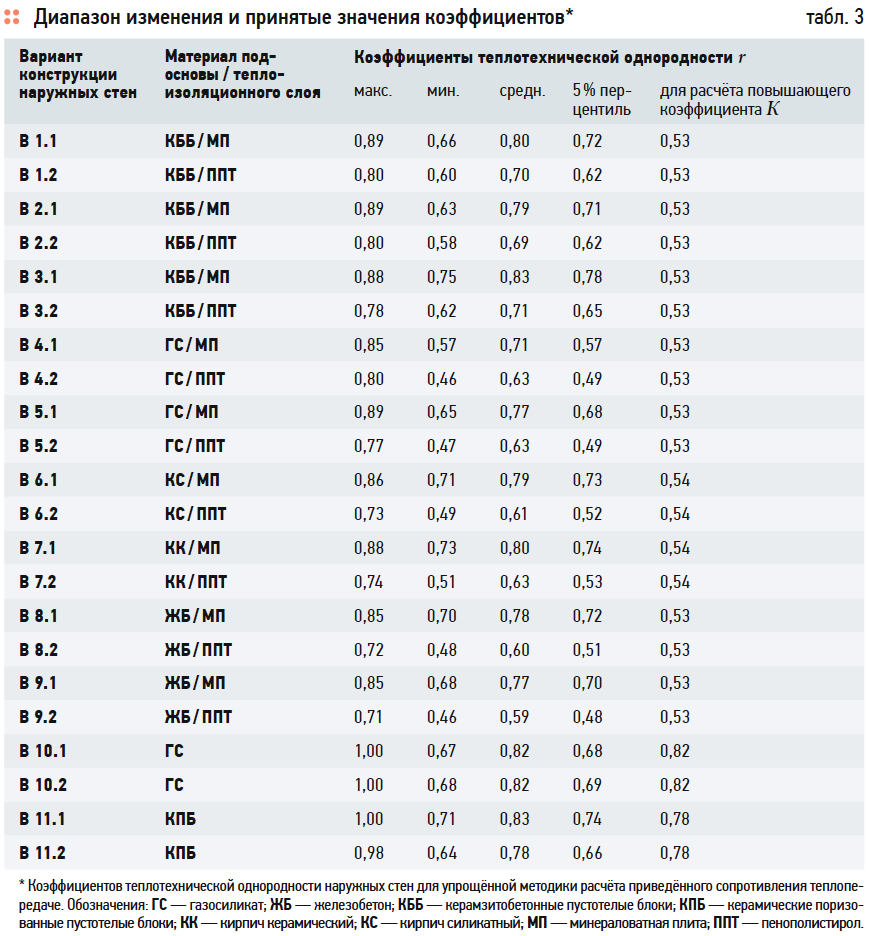

В табл. 3 представлены итоговые диапазоны изменения коэффициентов теплотехнической однородности наружных стен для выбранных объектов. Как видно из табл. 3, наибольшей теплотехнической неоднородностью обладают утеплённые снаружи стены, приведённое сопротивление теплопередаче которых может составлять до 4 6 % от значения, полученного по формуле (4).

Принятые за основу значения коэффициентов теплотехнической однородности утеплённых снаружи стен близки к значениям 5 % перцентиля выборки (9 5 % значений выше указанного).

Для стен однослойной конструкции принятые за основу значения коэффициентов теплотехнической однородности близки к средним значениям. Это обусловлено тем, что утеплённые стены обладают меньшей однородностью и, следовательно, большей погрешностью при оценке их потерь теплоты.

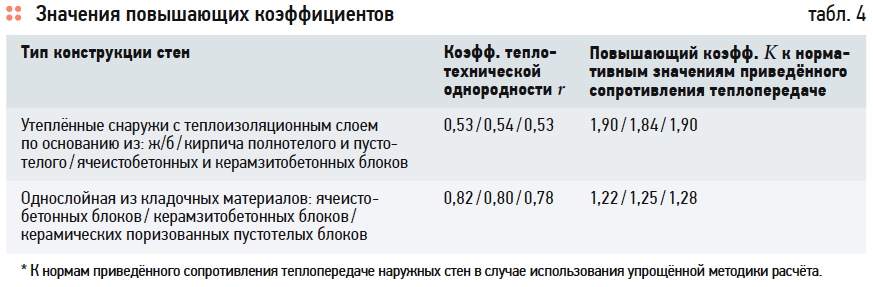

Другим ориентиром для принятия решений были толщины теплоизоляционного материала на стенах, которые можно реализовать в стандартных технических решениях, и толщина стены для однослойных конструкций. Значения повышающих коэффициентов к нормам приведённого сопротивления теплопередаче наружных стен в случае выбора упрощённой методики расчёта получены по формуле (1) и представлены в табл. 4. Для перекрытий повышающий коэффициент принят равным 1,1.

Заключение

Использование упрощённой методики расчёта приведённого сопротивления теплопередаче ограждений предполагается для предварительного анализа вариантов конструкций. Приведённые в статье результаты расчётов для различных вариантов исполнения наружных стен демонстрируют, что упрощённый метод расчёта может привести к значительным погрешностям в определении приведённого сопротивления теплопередаче.

Для обеспечения гарантированного достижения заданного значения приведённого сопротивления теплопередаче наружных стен при упрощённой методике расчёта, нормативные значения приведённого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций должны увеличиваться умножением на повышающий коэффициент К.

Значения коэффициента рассчитаны для различных конструкций и степени утепления наружных стен.

Такой подход к выбору значения приведённого сопротивления теплопередаче наружных стен в случае упрощённого расчёта мотивирует проектировщиков к использованию более точных методов расчёта.

Предполагается, что со временем, по мере освоения проектными организациями более точных методов расчёта приведённого сопротивления теплопередаче, упрощённый метод расчёта будет отменен.