Хрящ что это биология

Хрящ что это биология

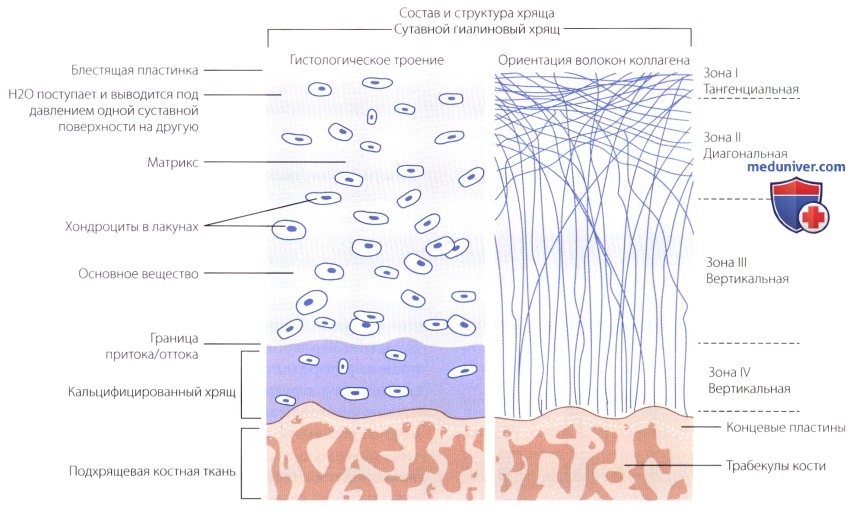

Хрящ — это соединительная ткань, состоящая из клеток (хондробластов и хондроцитов), которые продуцируют внеклеточный матрикс, включающий в себя протеогликаны и волокна коллагена с большим содержанием воды. Прочность хрящей при растяжении обеспечивается именно коллагеном. Своей устойчивости к давлению хрящ обязан способности протеогликана притягивать и удерживать воду.

Выделяют несколько типов хрящей: суставной или гиалиновый; фиброзный или волокнистый, встречающийся в местах прикрепления к костям связок и сухожилий; эластичный, из него состоят мениски и межпозвоночные диски; и хрящ зоны роста, расположенный в местах формирования костной ткани (окостенения).

С возрастом содержание воды в хряще и количество связей между молекулами коллагена постепенно снижаются. В результате хрящевая ткань становится менее эластичной и хуже сопротивляется растяжению, скручиванию и компрессионным нагрузкам. Другими словами, с возрастом хрящ становится более уязвимым для повреждений.

Суставной хрящ образует синовиальную поверхность суставов. Он соединяется с нижележащей костью посредством встречно-гребенчатой конструкции, напоминающей детскую мозаику. Регенерация этого хряща происходит очень медленно и несопоставима со сроками восстановления других тканей сустава. После повреждения гиалиновый хрящ может замещаться волокнистым хрящом, механические свойствами которого хуже.

В суставном хряще отсутствуют кровеносные сосуды, поэтому его питание зависит исключительно от нагрузки сустава. При этом через пористый верхний слой в хрящевой матрикс поступают растворимые в воде питательные вещества и удаляются продукты обмена.

Эластичный хрящ межпозвоночных дисков допускает лишь минимальное движение между соседними позвонками, обеспечивая амортизацию. В связи с определенной ориентацией волокон, диски подвержены повреждениям при сгибании и скручивании. Эластичный хрящ также представлен в менисках коленного сустава. Здесь его функцией является не только амортизация при ударах, но и увеличение рабочей поверхности сустава, что обеспечивает дополнительную стабильность.

Благодаря эластину, входящему в состав эластичного хряща, последний способен восстанавливать свою первоначальную форму после деформации.

Видео гистология хряща (хрящевой ткани)

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 27.11.2021

Хрящ что это биология

Полезное

Смотреть что такое «Хрящ» в других словарях:

хрящ — хрящ/ … Морфемно-орфографический словарь

хрящ — а; м. Упругая и твёрдая соединительная ткань организма позвоночных животных и человека, из которой построены некоторые части скелета. Хрящи гортани. ◁ Хрящик, а; м. Уменьш. Хрящики носа. Хрящевой, ая, ое. Х ая ткань. Х ое строение. Х ые рыбы (со… … Энциклопедический словарь

ХРЯЩ — муж. в теле животного: твердоватое, упругое вещество, коим одеты концы мослов, а местами заменяющее самую кость. Грудная часть ребер из хряща. Носовой и ушной хрящики. У младенца одни хрящи, кои с годами костенеют. У меня хрящи срослись и спина… … Толковый словарь Даля

ХРЯЩ — 1. ХРЯЩ1, хряща, муж. Состоящая из упругой и твердой соединительной ткани отдельная часть организма или покрытие суставных поверхностей костей. Носовой хрящ. Хрящи гортани. Хрящ ушной раковины. 2. ХРЯЩ2, хряща, мн. нет, муж. 1. Крупный песок,… … Толковый словарь Ушакова

ХРЯЩ — 1. ХРЯЩ1, хряща, муж. Состоящая из упругой и твердой соединительной ткани отдельная часть организма или покрытие суставных поверхностей костей. Носовой хрящ. Хрящи гортани. Хрящ ушной раковины. 2. ХРЯЩ2, хряща, мн. нет, муж. 1. Крупный песок,… … Толковый словарь Ушакова

хрящ — ХРЯЩ, а, муж. У позвоночных животных и человека: разновидность соединительной ткани, отличающаяся плотностью и упругостью. | уменьш. хрящик, а, муж. | прил. хрящевой, ая, ое. Хрящевая ткань. Хрящевые рыбы (со скелетом из хряща). II. ХРЯЩ, а, муж … Толковый словарь Ожегова

хрящ — 1 іменник чоловічого роду з єднувальна тканина; кістяк хрящ 2 іменник чоловічого роду крупний пісок хрящ 3 іменник чоловічого роду гриб … Орфографічний словник української мови

Хрящ — ХРЯЩ, разновидность соединительной ткани некоторых беспозвоночных, всех позвоночных животных и человека. Состоит из плотного межклеточного вещества, в котором расположены клетки хондробласты и хондроциты. Выполняет опорную функцию. У зародышей… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

ХРЯЩ — разновидность соединительной ткани некоторых беспозвоночных, всех позвоночных животных и человека; состоит из коллагеновых волокон, плотного межклеточного вещества, в котором расположены клетки хряща (хондробласты и хондроциты). Выполняет опорную … Большой Энциклопедический словарь

ХРЯЩ 1 — ХРЯЩ 1, а, м. У позвоночных животных и человека: разновидность соединительной ткани, отличающаяся плотностью и упругостью. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

ХРЯЩ 2 — ХРЯЩ 2, а, м. (устар. и обл.). Крупный песок, образовавшийся из обломочных горных пород, измельчившийся камень. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

Болезни суставов

Термин «ревматология» введен в 40-х годах 20 века врачами Комро и Холландером из США. Этот раздел медицины изучает заболевания, объединенные по принципу преимущественного поражения опорно-двигательного аппарата и условно названные ревматическими. Понятие «ревматические заболевания» распространяется на различные болезни системного, реже локального характера, отличающиеся наличием преходящего или стойкого суставного синдрома.

Болезни поражают различные отделы опорно-двигательного аппарата, причем, наряду с воспалительными изменениями приходится наблюдать дегенеративные и метаболические нарушения, которые выходят на первый план в клинической картине болезни.

Остеоартроз

Это хроническая прогрессирующая болезнь суставов. Для заболевания характерны дегенеративные изменения хряща и поражение всех компонентов сустава. Остеоартроз считается наиболее распространенной формой поражения суставов. На долю этого заболевания приходится до 60% нетрудоспособных больных в возрасте старше 40 лет.

Заболевание поражает разные суставы. Коксартроз (артроз тазобедренных суставов) и гонартроз (артроз коленных суставов) – формы, которые зачастую приводят к инвалидности.

У женщин велик риск поражения коленных суставов.

Причины остеоартроза

Клиническим симптомом, указывающим на то, что нужно начинать лечение болезни, является боль в суставах после физической нагрузки, которая в состоянии покоя проходит. При прогрессировании болезни боль усиливается, длится дольше и появляется даже при незначительной нагрузке, нередко беспокоит ночью.

Подагра

У людей старше 40 лет достаточно часто диагностируется подагра. Это хроническое заболевание, возникающее при нарушении пуринового обмена. В результате в крови увеличивается уровень мочевой кислоты – возникает гиперурикемия. Подагра поражает преимущественно мужчин старше 40 лет, ею страдает около 0,1% людей. Сегодня заболевание встречается и в более молодом возрасте.

Особенности протекания подагры у мужчин и женщин

Особенности современного течения подагры во многом связаны с тем, что заболевание все чаще развивается у лиц молодого возраста и характеризуется более тяжелым течением, что проявляется множественным поражением суставов, частыми и длительными обострениями, ранним развитием осложнений, а также частым вовлечением в процесс почек и сердечно-сосудистой системы.

У женщин пик заболевания приходится на возраст старше 60 лет. Подагра может развиваться на фоне заболеваний почек, гематологических заболеваний, псориаза, онкологических заболеваний. При острой форме подагрического артрита боли интенсивно нарастают в одном суставе, он опухает, заметно покраснение кожи.

У мужчин подагра чаще поражает суставы стопы, преимущественно большого пальца. Движение больного сустава из-за сильной боли невозможно. Боль усиливается даже при легком прикосновении. У женщин поражаются кисти. Особенностью острого подагрического артрита является возможность спонтанного и полного выздоровления. При этом до начала хронической стадии ревматического заболевания между приступами подагры могут отсутствовать какие-либо симптомы.

По прошествии времени приступы протекают тяжелее. Процесс распространяется на новые суставы верхних и нижних конечностей, а также на внутренние органы (сердечно-сосудистую систему и почки).

Стоит отметить, что благодаря своевременному диагностированию подагры на ранних стадиях и проведению правильной терапии врачам удается сохранить трудоспособность пациентов и улучшить прогнозы болезни суставов.

Остеопороз

Болезнь диагностируют у все большего количества людей. Это ревматическое заболевание скелета. У больных снижается прочность костей и увеличивается риск переломов. Борьба с остеопорозом – одна из важнейших задач здравоохранения во всем мире.

Факторы риска остеопороза:

При денситометрическом обследовании лиц в возрасте 50 лет и старше в соответствии с критериями ВОЗ остеопороз в России выявляется у каждой третьей женщины и у каждого пятого мужчины. Это означает, что остеопорозом в России болеют более 10 млн. человек. Социальная значимость остеопороза определяется его последствиями – переломами позвонков и костей периферического скелета, обусловливающими значительный подъем заболеваемости, инвалидности и смертности среди лиц пожилого возраста. В связи с этим необходима своевременная диагностика заболевания.

Скрининг проводят с помощью стандартизированных методов лучевой диагностики и ультразвуковой денситометрии. Немаловажно проведение лабораторного обследования, в том числе исследование маркеров остеопороза.

В МСЧ №157 успешно проводится весь комплекс исследований для диагностирования остеопороза.

Препараты при болях в суставах

Функции хрящевой соединительной ткани и костной ткани многогранны и имеют важное значение для всего организма. Кости и хрящи формируют осевой скелет, обеспечивая опору и защиту внутренним органам. Благодаря суставам, человек может выполнять движения и перемещаться. Различные заболевания опорно-двигательного аппарата способны резко ухудшать качество жизни пациента и приводить к инвалидизации.

Строение и функции хрящевой ткани

В организме взрослого человека хрящевая ткань входит в состав многих анатомических структур. Она бывает нескольких разновидностей:

Большинство хрящей состоит из надхрящницы и собственно хрящевой пластинки. [1]. Последняя содержит в себе клетки и межклеточное вещество, сформированное аморфным матриксом, коллагеновыми и эластиновыми волокнами. Клеточный состав представлен хондроцитами трёх типов: хондрокластами, хондробластами и прехондробластами.

Различают следующие функции хрящевой ткани человека:

Каждая функция хрящевой ткани в организме является очень важной, так как от нормальной «работы» хрящей зависит здоровье всего опорно-двигательного аппарата.

Костная ткань бывает двух видов: пластинчатая и грубоволокнистая. Она является основным структурным компонентом костей. Последние, в свою очередь, подразделяются на трубчатые, губчатые и плоские. Каждая кость состоит из нескольких основных частей:

Клеточный состав костной ткани представлен остеоцитами, остеокластами и остеобластами. Они располагаются в межклеточном матриксе, на 70% состоящем из неорганических соединений (преимущественно кристаллов фосфатов кальция — гидроксиапатита) и на 30% — из органических веществ (коллагеновых волокон, межклеточного матрикса). Костная ткань выполняет в организме 2 основных функции — скелетная (опорная) и защитная (грудная клетка, череп), а также участвует в процессах кроветворения.

Под влиянием возрастных изменений, системных заболеваний и неблагоприятных факторов, кости способны разрушаться, что может приводить к необратимым последствиям для организма.

Почему важна профилактика заболеваний опорно-двигательной системы

Костная и хрящевая ткани выполняют важную функцию в организме. Вместе с мышцами и связками они формируют опорно-двигательный аппарат, который испытывает огромную нагрузку в течение всей жизни человека. Чтобы предупредить заболевания опорно-двигательного аппарата, врачи рекомендуют проводить ежедневную профилактику и придерживаться принципов здорового образа жизни.

Человек должен давать организму адекватную физическую нагрузку, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и исключить факторы, негативно влияющие на состояние костно-хрящевой системы (подъём тяжестей, перепады температур, недостаток витаминов и минералов и т.д.). Основой профилактики является лечебная физическая культура (ЛФК).

Существуют специальные комплексы упражнений, направленные на укрепление костной, хрящевой и мышечной ткани, разработку суставов и увеличение их мобильности, лечение определённых патологий (остеохондроз, артроз, плоскостопие и другие). Любой гимнастический комплекс содержит в себе разминку (7-10 минут) и основную часть. Тренировки проводятся 2-3 раза в неделю во второй половине дня. В одно занятие обычно включается 5-10 упражнений, которые повторяются по кругу. Каждый подход состоит из 20-30 повторений. Отдых между упражнениями составляет не более 2 минут. [2].

При наличии конкретного заболевания гимнастический комплекс подбирается индивидуально врачом ЛФК. Также назначаются медикаментозные средства, направленные на уменьшение симптомов болезни и восстановление хрящевой ткани. Одним из таких препаратов является Терафлекс. Он стимулирует регенерацию хрящевых структур, замедляет процессы разрушения хрящевой ткани. После приёма Терафлекса в течение 3-6 мес снижается интенсивность боли в суставах, улучшается функция сустава[3]. (раздел фармакологическое действие)

Хрящ что это биология

Репаративная регенерация хрящевой и костной тканей является физиологическим процессом, возникающим в ответ на развитие патологических изменений в суставе. Она подразумевает образование новой ткани для восстановления структуры и функции на месте повреждения.

Известно, что дегенеративно-дистрофические поражения суставов являются процессом, при котором развиваются нарушения метаболизма не только в суставном гиалиновом хряще, но и в субхондральной кости и окружающих сустав мягких тканях. Причиной этого процесса является повреждение структур поверхностного слоя хряща с последующим изменением матрикса. Только после этого формируются изменения в субхондральной кости, в том числе сопровождающиеся асептическим некрозом костной ткани [5, 20, 36]. В связи с этим проблема репаративной регенерации хрящевой и костной тканей является единой [8].

Репаративная регенерация приводит к замещению гиалинового хряща волокнистым, образованию остеофитов, уплотнению капсулы. Выполнение артропластических операций и замещение дефектов различными трансплантатами также ведет к формированию фиброзной ткани [20].

В мире ведутся активные поиски методов воздействия на репаративный процесс, в частности, путем генной инженерии [17, 13, 29, 31]. В течение многих десятилетий прошлого века велись разработки основополагающих аспектов влияния на регенерацию хрящевой и костной тканей с целью максимально полного восстановления их структуры и функции. Однако до сих пор эта проблема не нашла окончательного решения. Многочисленные публикации порой носят противоречивый характер. Отсутствует общепринятый стандарт обследования больных, их лечения, способов патогенетического лечения с учетом возможностей регенерации суставных тканей.

Цель исследования: определить основные нерешенные вопросы воздействия на регенерацию хряща и кости и выявить направления работы по стимуляции регенерации хрящевой и костной тканей.

Важными вопросами, подвергнутыми тщательному изучению в последние десятилетия, являлись следующие.

В первую очередь, понимание того, каким образом и за счет чего происходят повреждения хряща, вызывающие репаративную регенерацию, а также определение особенностей репаративной регенерации костной ткани.

Исследователи отметили, что изменения в суставном хряще возникают постоянно при обычной двигательной физиологической нагрузке, к которой адаптирован организм, и в этом случае в период покоя утраченные структуры восстанавливаются за счет физиологической регенерации, то есть при снижении нагрузки происходит восстановление без утраты функции [12].

В то же время возникновение более выраженной деструкции с повреждением всего поверхностного слоя хряща указывает на выход периода динамической нагрузки за пределы физиологического временного диапазона. Для восстановления вышеуказанных изменений должно потребоваться длительное время. Однако при этом маловероятно, что произойдет полное восстановление без остаточных структурных явлений. Последние могут быть основанием для развития остеоартроза. В частности, нарушения как морфологии, так и биохимии хряща наблюдали при перегрузке в виде бега в экспериментах на собаках [4, 42].

Аналогичные деструктивные изменения суставного хряща обнаружены при избыточном весе животных, показанные в работах Ю.И. Денисова-Никольского, С.П. Миронова, Н.П. Омельяненко, И.В. Матвейчука [15, 19].

Другой крайностью, приводящей к появлению структурных признаков остеоартроза, является длительная гиподинамия, встречающаяся и у человека. При этом состоянии на первом этапе замедляется кровоснабжение синовиальной оболочки и костного мозга неработающими мышцами, на втором – циркуляция тканевой жидкости в суставном хряще и субхондральной кости [15]. Все это приводит к атрофическим изменениям в суставном хряще.

Биомеханически хрящ является композитным материалом, состоящим из протеогликанов, коллагеновых фибрилл [45] и воды. Такая структура обусловливает повышенную вязкоупругость, проявляющуюся в сочетании эластичности и пластичности [35]. Деформация хряща под воздействием давления обуславливается перемещением воды и макромолекулярными изменениями в экстрацеллюлярном матриксе [19].

В результате функциональных особенностей сустава хондроциты постоянно подвергаются компрессии [46], которая обу словливает их основные свойства. Передатчиком сигналов механического воздействия в клетку является перицеллюлярный матрикс. Он окружает один или несколько хондроцитов и, в отличие от остального экстрацеллюлярного матрикса, имеет коллаген VI типа, позволяющий передавать механический импульс клетке. Эта механотрансдукция происходит путем гиперполяризации клеток, за счет механического изменения ионных каналов и путем молекулярного взаимодействия, влияющего на экспрессию структурных макромолекул матрикса [37, 30]. Эти макромолекулы, в свою очередь, обусловливают анаболические процессы (ростовые факторы, цитокины).

Известно, что незначительная компрессия вызывает временное увеличение экспрессии мРНК агрекана [47], что подтверждает механическую модуляцию биохимических процессов путем механотрансдукции.

При умеренной нагрузке принимающий участие в механотрансдукции интегрин αVβ5 активирует экспрессию интерлейкина-4. Интерлейкин-4, в свою очередь, ингибирует катаболические факторы: провоспалительный цитокин – интерлейкин-1β и фактор некроза опухолей TNFα. Такая реакция свойственна только здоровым хондроцитам при нормальных нагрузках и отсутствует при дегенерации [37].

При тяжелых перегрузках дегенерация хряща развивается в результате противоположных биохимических процессов. В дополнение к ним происходит экспрессия ростового фактора сосудистого эндотелия и угнетение эндостатина, фрагмента макромолекулы коллагена XVIII типа, который оказывает антагонистический эффект. В результате прорастание капилляров в ткань гиалинового суставного хряща вызывает его неизбежную гибель [39].

Эксперименты, подразумевающие повреждающую компрессию на хрящ, подтвердили роль механотрансдукции в жизни хряща общим угнетением биохимических и биомеханических свойств хондроцитов, в частности угнетением биосинтеза агрекана [32, 48].

Как показали многодесятилетние исследования жизни хряща, биомеханические свойства ткани являются следствием механических нагрузок, определяющих биохимические экстра-, интра- и интер-целлюлярные процессы [33]. Например, известно, что модуль компрессии локтевого и коленного суставов человека отличается в два раза [50]. Таким образом, по словам Н.П. Омельяненко [19], хрящ является механобиохимической структурой.

Особенностью репаративной регенерации кости является ее многоэтапность и длительность. Однако результатом может являться полноценная зрелая кость. В отличие от нее, ткань суставного гиалинового хряща после его разрушения не способна полностью восстановиться и представляет собой в лучшем случае гиалиноподобный хрящ. В то же время именно повреждение суставного хряща запускает патологический механизм, ведущий к повреждению всех тканей, окружающих сустав, в первую очередь, костной.

Известно, что процесс репаративной регенерации кости состоит из пяти стадий: повреждение, последствия первичной деструкции, рост грануляционной ткани, образование первичного ретикулофиброзного регенерата, ремоделирование регенерата. Последняя стадия морфологически может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от начальных условий [7, 14].

При этом первым этапом непосредственно костной регенерации является пролиферация предшественников остеогенных клеток, их миграция в область дефекта (повреждения) и дифференцировка. Предшественники постоянно присутствуют в костной ткани и расположены бессистемно. В результате деятельности клеток дифферонов дефект заполняется волокнистыми элементами и гранулярным материалом, содержащим протеогликаны, необходимые для синтеза коллагена. Врастание сосудов в эту область стимулирует дальнейшую дифференцировку и формирование костных клеток. Вторым этапом идет ремоделирование костных балок и дальнейшая дифференцировка предшественников. После формирования органотипичной костной ткани ремоделирование может повторяться неоднократно в зависимости от условий механотрансдукции [16].

Однако в случае выраженного повреждения костной ткани, нарушения ее питания полноценная регенерация невозможна. При значительном нарушении кровоснабжения костной ткани (в частности, субхондральной) дифференцировка предшественников остеогенных клеток значительно замедляется или прекращается, рост грануляционной ткани невозможен либо также резко снижен. В результате образование регенерата идет по патологическому пути. Развивается асептический некроз костной ткани, ее резорбция с формированием костных кист, компенсаторная выраженная краевая гипертрофия. Это типично для случаев повреждения хрящевой и костной ткани суставов [9, 1, 12].

Таким образом, основными условиями регенерации кости являются не только стимуляция регенерации хрящевой ткани с замещением первичных хрящевых дефектов, но и сохранение физиологических механобиохимических факторов. Принципиально важным является сохранение, восстановление и стимуляция полноценного питания субхондральной кости. При этом процессы регенерации обеих тканей являются в значительной мере взаимосвязанными.

Во вторую очередь, на основании морфологических знаний, исследователи определяли возможности воздействия на регенерацию путем решения проблем формы трансплантата, характера реципиентного ложа, степени их контакта и определения размеров трансплантата, адекватного возможностям регенерации [14, 43].

Было доказано, что успешная регенерация происходит на глубину трансплантата не более 2–3 мм. При этом трансплантат оказывает стимулирующее регенерацию воздействие на воспринимающее ложе [3].

Еще с начала прошлого века были проведены множественные сравнительные исследования по форме и характеру трансплантатов. Было изучено применение фрагментов суставного хряща, костно-хрящевых колпачков, костно-хрящевых конусовидных трансплантатов, деминерализованных костных трансплантатов, консервированных различными способами, в том числе замороженных и высушенных, синтетических имплантатов, в частности, подобных препарату «Биоматрикс», пористые керамические имплантаты [11, 21, 18, 6, 34, 40, 41].

В процессе экспериментов было определено, что применение деминерализованного костного трансплантата значительно эффективнее стимулирует процесс регенерации, нежели применение хрящевого трансплантата или выполнение артропластических операций без замещения дефектов трансплантатами. При этом отмечено, что при использовании деминерализованного костного трансплантата уже через месяц после оперативного вмешательства начинается процесс регенерации с образованием гиалиноподобного хряща на уровне суставной поверхности. А к концу первого года после операции происходит восстановление структуры губчатой кости и полное заполнение хрящевого дефекта гиалиноподобным хрящом. При отсутствии трансплантатов костный дефект восстанавливается лишь частично, и даже через год после операции хрящевой дефект замещается не полностью и лишь плотноволокнистой соединительной тканью [5, 14].

Сегодня известны основные механизмы репаративной регенерации, которая запускается вследствие повреждения структуры клеток с последующим запуском каскада биохимических реакций. Т.е. роль стимуляторов регенерации могут играть продукты распада тканей. Это факторы роста, синтезируемые фибробластами, и морфогенетические белки волокнистых структур, выделяющиеся при разрушении.

К неспецифическим факторам, влияющим на регенерацию, относятся обширность повреждения, степень сохранности трофики, скорость ее восстановления, общесоматическое состояние организма. Следовательно, что особенно актуально для костной регенерации, стимулировать ее можно либо путем применения активаторов ангиогенеза, либо активаторами кровотока. К ним относятся факторы роста. Известны экспериментальные работы на кроликах, которым для роста сосудов применяли адреналовый экстракт надпочечников и антиоксиданты. Развитие сосудистого русла ускоряло регенерацию [12]. К настоящему времени известны и различные иные методы стимуляции репаративных процессов, как современные, так и представляющие исторический интерес, в частности, с использованием гелий-неонового лазера, постоянного магнитного поля, электростимуляции, ультразвука, индуктотермии, УВЧ-терапии, гравитационной терапии, растворов солей кальция, молочной кислоты и др. Такие методы вызывают локальную гиперемию и усиление микроциркуляции крови [23, 21, 22, 24, 28, 27].

Известны специфические стимуляторы процессов репаративной регенерации. Так, костный морфогенетический белок (ВМР) стимулирует преобразование предшественников и стволовых клеток в остеобласты (остеоиндуктивный остеогенез).

Возможна трансплантация аутоклеток дифферона в зону репарации (иногда с помещением их на синтетические носители) и имплантация остеоиндуктивных и остеокондуктивных материалов. В последнем случае искусственные имплантаты являются основой для прорастания сосудов и последующего врастания клеток из реципиентного ложа (остеокондуктивный остеогенез). Это применение синтетических препаратов («Биоматрикс» и др.), пористые керамические имплантаты, гидроксиапатитные покрытия различной микроструктуры, применение синтетических носителей для остеотрансплантатов.

Воздействие факторов роста (TGFβ, IGF-I, IGF-II, PDGF, bFGF, aFGF, BMPs) является стимулированным остеогенезом. Эти факторы постоянно присутствуют в костной ткани, являясь стимуляторами и физиологической регенерации, активизируя пролиферацию, дифференцировку, ангиогенез и минерализацию.

К современным разработкам можно отнести следующие. Это исследования по обработке трансплантатов – выбор особых условий для подготовки деминерализованных трансплантатов, в частности, использование предварительно замороженных и высушенных трансплантатов, применение васкуляризированных трансплантатов для костной пластики, применение трансплантатов, насыщенных специфическими стимуляторами – факторами роста, а добавление аутологичного костного мозга к деминерализованному трансплантату приближает его свойства к таковому с сохраненным крово снабжением [10, 12, 49, 26].

Вопрос о сравнительной эффективности деминерализованных и частично-деминерализованных трансплантатов, а также их форме и способе установки остается до сих пор не решенным. Было доказано, что деминерализованный костный трансплантат в виде полого цилиндра с перфорированными стенками, установленный с частичным погружением, создает условия для продольного ориентирования компактной кости в зоне дефекта. Такая структура обеспечивает свободную циркуляцию предшественников и стимуляторов [12].

Однако использование в практике перечисленных разработок связано с чрезвычайно значительными трудностями, что масштабно ограничивает их применение [44, 25].

К сожалению, нельзя назвать ни одну из методик, которая бы позволяла решить проблемы стимуляции хрящевой и костной репаративной регенерации. Тем не менее, по мнению ведущих отечественных морфологов, основным перспективным направлением изучения возможности влияния на регенерацию являются новые экспериментальные исследования, в особенности с применением частично деминерализованного трансплантата [12].

На основании результатов многолетних исследований различные авторы считают, что, несмотря на множество предложенных методик, разработка действительно эффективных способов воздействия на репаративную регенерацию требует дальнейшего проведения современных экспериментальных исследований с применением различных видов имплантатов, изучением их перестройки и эффективности, использованием современных стимуляторов регенерации, повышения уровня метаболизма в зоне регенерации, так как при значительных дефектах не может произойти полноценное восстановление не только хрящевой, но и костной ткани [7, 9, 16, 2, 14, 1, 12].

Основой и стимуляторами репаративной регенерации хрящевой и костной ткани, ведущими к нормализации их структуры и, следовательно, функции, являются трансплантаты, применяемые для замещения костно-хрящевых дефектов различной этиологии и имеющие сходный патогенез.

Наилучший по свойствам трансплантат должен иметь структуру, аналогичную замещаемой ткани, нести в себе клетки-предшественники и стимуляторы регенерации.

Важнейшими условиями для биологической активности трансплантатов являются остеокондуктивность, остеоиндуктивность, стимуляционная активность, пористость, резорбируемость, высокая удельная поверхность, оптимальная форма и способ установки в реципиентное ложе.

В настоящее время не решены следующие вопросы:

– не определен оптимальный характер трансплантата – имеющий синтетическую контактную основу с ложем или нет;

– не определена наилучшая форма трансплантата – полый, перфорированный, цельноцилиндрический, конусовидный;

– не определена морфология трансплантата, адекватная возможности регенерации – деминерализованный или частично деминерализованный.

Решение проблемы стимуляции регенерации должно быть сосредоточено на влиянии на внутритканевую среду и влиянии на генетическую программу клеток-предшественников с целью повышения скорости метаболических процессов в зоне регенерации. Однако процедура использования высокоактивных биохимических факторов стимуляции не доведена до совершенства и максимальной эффективности в связи с высокой сложностью выделения и получения факторов стимуляции.

Кроме того, в настоящее время нет широкого использования современных, в том числе щадящих малоинвазивных оперативных вмешательств, снижающих количество послеоперационных осложнений, приводящих к дегенерации хряща.

Таким образом, очевидно, что проблема дальнейшего изучения вопросов регенерации хрящевой и костной тканей является фундаментальным разделом современной науки, разработка которого приведет к значительному повышению эффективности медицинской помощи населению и качества жизни пациентов с ортопедической патологией, в частности, с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов.