Хронический калькулезный холецистит что это простыми словами и как

Что такое холецистит хронический? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Хитарьян А. Г., флеболога со стажем в 31 год.

Определение болезни. Причины заболевания

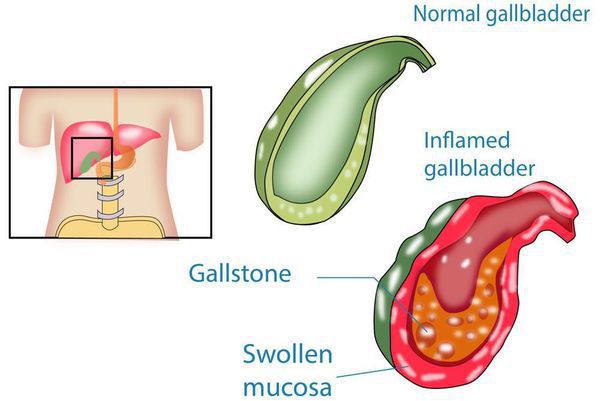

Хронический холецистит — это воспаление желчного пузыря, длящееся более полугода и характеризующееся изменением свойств желчи, дисфункцией желчных протоков и образованием конкрементов (камней). [1]

Формирование нерастворимых образований в системе выведения желчи является длительным процессом. Оно чаще протекает у женщин. Это связывают с определёнными особенностями желчных кислот, а также обмена холестерина, которые взаимосвязаны с женскими половыми гормонами — эстрогенами и прогестероном.

Существует несколько этиопатологических факторов, при которых повышается риск развития желчнокаменной болезни. К ним относятся:

Главными причинами хронического холецистита нужно считать:

Кроме того, причиной хронического холецистита могут быть токсины и генерализованные аллергические реакции. [3] [4]

Симптомы хронического холецистита

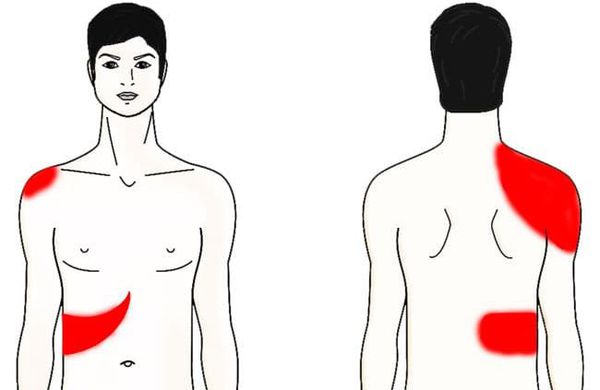

Главенствующим синдромом по праву нужно назвать болевой. Пациент чаще всего чувствует боль в области правого подреберья (иногда в эпигастрии — области желудка). Она может быть как незначительной тянущей, так и сильной с чувством жжения и распирания. Те же ощущения могут локализоваться в области надплечья и/или во всей верхней конечности справа, правой половине шеи и нижней челюсти. Обострение может длиться от 20 минут до 5-6 часов. Боль появляется не сама по себе, а после воздействия вышеописанных провоцирующих факторов.

Следующим немаловажным синдромом является диспепсический — нарушение пищеварения. К наиболее частым проявлениям последнего стоит отнести диарею (частый жидкий стул), тошноту, рвоту с примесью желчи, нарушение (снижение) аппетита, вздутие живота.

Интоксикационный синдром характеризуется резким и значительным повышением температуры тела (до 39-40 о С), ознобом, потливостью и выраженной слабостью.

Вегетативная дисфункция также может сопутствовать обострению хронического холецистита, проявляясь эмоциональной нестабильностью, приступами сердцебиения, лабильностью артериального давления, раздражительностью и т.д.

У 10-20% пациентов с некалькулёзным (бескаменным) хроническим холециститом симптоматика может сильно варьировать и проявляться следующими признаками:

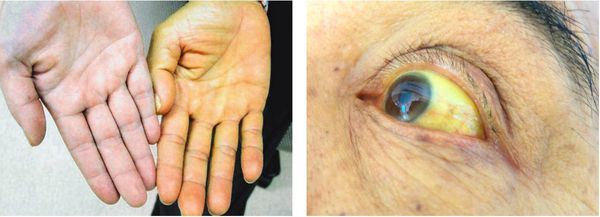

Если говорить об обострении калькулёзного хронического холецистита, то следует отметить желтушный синдром:

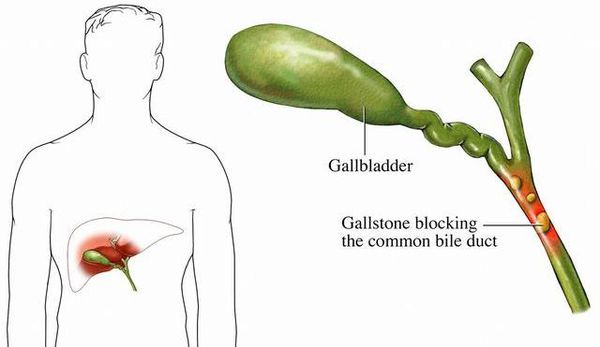

Этому способствует закрытие (обтурация) желчных протоков камнями, ранее находящимися и сформированными в желчном пузыре — так называемая «механическая желтуха». [5]

Патогенез хронического холецистита

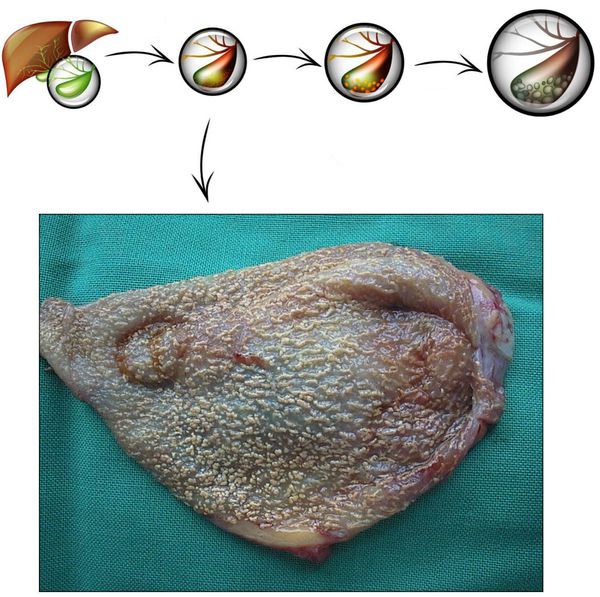

Развитие хронического холецистита начинается задолго до появления первых симптомов. Этиологические факторы воздействуют комплексно и длительно. Главным, как говорилось выше, является неправильное питание. Именно оно способствует формированию холестероза желчного пузыря (появлению холестериновых полосок/бляшек в его стенке), которые впоследствии перерастают в полипы и/или конкременты.

После этого и параллельно этому происходит нарушение тонуса стенки желчного пузыря и дисфункция сфинктерного аппарата желчевыводящих путей, по причине чего желчь застаивается, чем усугубляется формирование камней и диспепсия.

Симптомы хронического холецистита начинают проявляться при чрезмерном повреждении стенки желчного пузыря камнями (или обтурации желчных протоков конкрементами) и инфицировании желчи. Параллельно происходит изменение физико-химических свойств и биохимического состава желчи (дисхолии и дискринии), а также снижается внешнесекреторная функция печени вследствие угнетения активности клеток печени, что также усугубляет уже сформированные дисхолию и дискринию. [6]

Пути попадания патогенной флоры в желчный пузырь:

Классификация и стадии развития хронического холецистита

В Международной классификации болезней (МКБ-10) хронический холецистит кодируется как К81.1.

Главенствующим признаком, которым можно охарактеризовать и классифицировать хронический холецистит, конечно же, является наличие или отсутствие конкрементов (камней) в желчном пузыре. В связи с этим выделяют:

Как уже отмечалось ранее, 85-95% людей (чаще всего женщины 40-60 лет), страдающих хроническим холециститом, имеют камни в жёлчном пузыре (т.е. больны хроническим калькулёзным холециститом). Образование конкрементов может быть либо первичным (при изменении физико-химических свойств желчи), либо вторичным (после первичного инфицирования желчи и развития воспаления). [5] [6]

Если говорить о причинном факторе воспалительного процесса, нужно выделить следующие формы заболевания (по частоте встречаемости):

Течение воспалительного процесса также бывает неодинаковым и зависит от многих факторов, включая индивидуальные особенности каждого организма. В связи с этим выделяют четыре типа хронического холецистита:

Фазы воспаления значительно разнятся между собой, каждый пациент это может почувствовать на себе:

Тяжесть течения основного заболевания и каждого из обострений тоже может варьироваться:

Осложнения хронического холецистита

Холецистит хронической формы развивается длительное время и его обострение происходит «не на ровном месте». Что же способствует этому обострению? В первую очередь неправильное питание: чрезмерное употребление жирной, жареной, солёной пищи, алкоголя и, как ни странно, даже голод приводят к застою и повышенной вероятности инфицирования желчи. Именно эти факторы являются главной причиной обострения и развития осложнений. Также к причинам обострения можно отнести пожилой возраст, хронические заболевания ЖКТ, дисфункцию желчных путей, хронический стресс, наличие камней в желчном пузыре и даже генетическую предрасположенность.

Однако обострение хронического холецистита (имеется ввиду желчная колика) является лишь звеном в развитии таких грозных осложнений, как:

Диагностика хронического холецистита

В связи с большим количеством возможных грозных осложнений хронического холецистита очень важно как можно раньше распознать болезнь самому и подтвердить в медицинском учреждении наличие данного заболевания.

Обследование начинается с осмотра пациента врачом-хирургом: обращается внимание на наличие желтушности кожных покровов, иктеричность склер, вынужденное положение больного в связи с выраженным болевым и интоксикационным синдромами и т.д.). Затем осмотр продолжается опросом пациента и пальпацией брюшной стенки: уточняются данные о соблюдении диеты, особенности и локализация болевого синдрома, определяются симптомы Мерфи, Мюсси и Шоффара (болезненные ощущения при определённых способах «прощупывания»), характерные для воспаления желчного пузыря.

В общем анализе крови можно проследить признаки неспецифического воспаления: увеличенная скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и увеличенное количество лейкоцитов (лейкоцитоз) со сдвигом формулы влево.

Биохимический анализ крови может выявить повышение активности ферментов печени, а именно АЛаТ, АСаТ, ГГТП и щелочной фосфатазы.

Более подробную информацию для постановки диагноза хронического холецистита можно получить, конечно же, с помощью визуализирующих методик:

1. УЗИ органов брюшной полости (гепатобилиарной зоны) — определяется размер желчного пузыря, толщина его стенки, наличие деформации и конкрементов в просвете, расширенные внутри- и внепечёночные желчные протоки, различные нарушения моторики.

2. Холецистография и холеграфия — рентгенконтрастные исследования желчного пузыря и его протоков. За 12-16 часов до обследования пациент принимает контрастное вещество перорально (обычно накануне вечером). Выполняется несколько снимков в разных проекциях, после чего обследуемый получает желчегонный завтрак (яичные желтки и сливочное масло), и спустя 20 минут также выполняется несколько снимков. Производятся эти исследования с целью определения положения, формы, величины и смещаемости желчного пузыря, способности концентрации и выталкивания желчи (моторики).

3. Дуоденальное зондирование проводится с целью взятия пробы желчи, определения флоры и её чувствительности к антибиотикам для адекватного лечения. [9]

Лечение хронического холецистита

Лечение хронического холецистита может быть как консервативным, так и хирургическим.

В связи с тем, что 85-95% больных хроническим холециститом имеют калькулёзную (каменную форму) заболевания, с чем и связано развитие грозных осложнений, удаление желчного пузыря является единственно возможным и самым эффективным способом профилактики последних.

Операция при холецистите

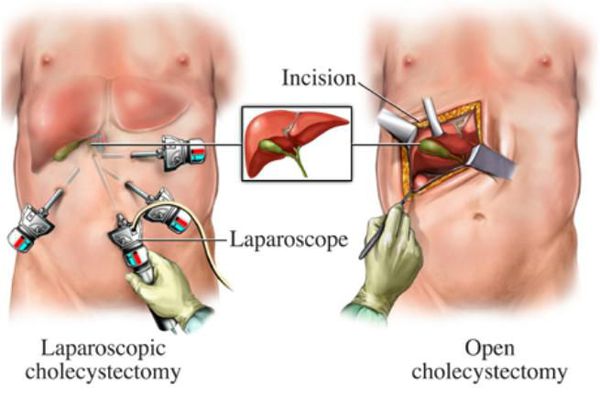

Оперативное лечение хронического холецистита (холецистэктомия) является плановой операцией, а в случае тяжёлого обострения — экстренной или даже операцией «по жизненным показаниям». В зависимости от тяжести течения заболевания, её длительности, количества рецидивов, их интенсивности и состояния пациента удаление желчного пузыря может осуществляться несколькими методиками:

Реабилитация после холецистэктомии

После удаления желчного пузыря пациенту необходимо регулярно посещать врача в течение следующих трёх месяцев, на 3–6–12 месяц нужно сдавать анализы крови и проходить УЗИ органов брюшной полости. Также следует принимать желчегонные препараты, питаться небольшими порциями 3–5 раз в сутки и исключить жирную пищу. Если не перестроить питание, агрессивная желчь, которая течёт в кишечник, повышает риски рака прямой кишки.

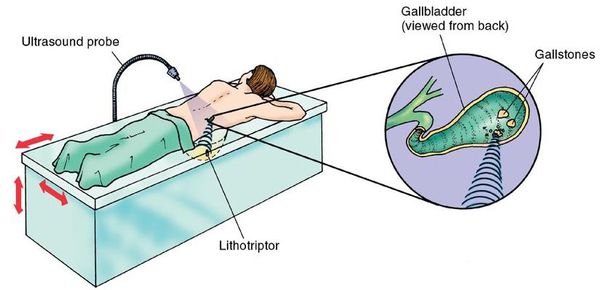

Ультразвуковая литотрипсия

При противопоказаниях к операции или при нежелании пациента оперироваться можно воспользоваться нехирургическим методом дробления камней — ультразвуковой литотрипсией. Однако измельчение и выведение камней не является излечением, и в 95-100% случаев конкременты формируются повторно через некоторое время.

Медикаментозная терапия

В период обострения применяются обезболивающие (нестрероидные противовоспалительные средства — НПВС) и спазмолитические препараты для снятия спазма мускулатуры желчного пузыря и его протоков.

Профилактику инфицирования и санацию очага проводят антибиотикотерапией (цефалоспорины). Дезинтоксикацию осуществляется при помощи растворов глюкозы и хлорида натрия. Также необходимо лечение диспепсического синдрома: обычно для этого используются ферментные препараты. [10]

Диета

Когда заболевание находится в стадии ремиссии, необходимо строгое соблюдать диету: отказаться от острой, жирной и жаренной пищи.

Физиотерапия и народные методы лечения

Пациенты, страдающие хроническим бескаменным холециститом, лечатся у гастроэнтеролога. Возможно проведение физиотерапии (электрофорез, грязелечение, рефлексотерапия, пребывание на бальнеологических курортах) и фитотерапии (приём отваров тысячелистника, пижмы, крушины).

Лечебная гимнастика при холецистите

Убедительных доказательств о пользе специальной гимнастики при лечении или для профилактики холецистита не существует. Более того, использование лечебной гимнастики может быть опасным. Чаще заболевание встречается в виде хронического калькулёзного холецистита, физическая нагрузка в таком случае может привести к осложнениям, таким как механическая желтуха. Пациенту вполне достаточно снизить вес и заниматься обычной лечебной физкультурой.

Прогноз. Профилактика

Нарушение диеты в повседневной жизни встречается сплошь и рядом, поэтому формирование конкрементов в желчном пузыре не является чем-то удивительным. Вероятность проявления симптомов и осложнений от образования камней в желчном пузыре на самом деле низкая. Очень часто камни в желчном пузыре обнаруживаются при обследовании пациентов с другими патологиями ЖКТ и других органов и систем.

Практически все пациенты, перенёсшие удаление желчного пузыря, больше никогда не испытывают симптомов, если только последние не были вызваны исключительно камнями в желчном пузыре.

Профилактические мероприятия не могут дать 100% гарантию предотвращения развития болезни, но значительно снизят риски её возникновения. Первично, конечно же, необходимо пропагандирование здорового образа жизни:

Нужно стремиться максимально избегать стрессов, недосыпаний, длительных и частых периодов голода.

Для профилактики обострений уже поставленного диагноза хронического холецистита необходимо:

Хронический калькулезный холецистит

Распространенность хронического калькулезного холецистита.

Начиная с середины XX века число больных ХКХ увеличивается вдвое каждые 10 лет и составляет около 10% населения большинства развиты стран: в нашей стране от ХКХ страдают около 15 млн. человек; в США — свыше 30 млн.чел. Среди пациентов старше 45 лет желчнокаменная болезнь встречается у каждого третьего. В результате число операций по поводу ХКХ в США в годы ежегодно составляло более 250 тыс., в — более 400 тыс., а в — до 500 тыс. Сейчас в США количество холецистэктомий и операций на жёлчных путях составляет около 1,5 млн. в год и превышает число всех других абдоминальных вмешательств (включая аппендэктомию).

Рис. 1. Патологическая анатомия желчевыводящих путей при ЖКБ — камни в желчном пузыре и обтурация одним из них пузырного протока (схема).

Рис. 2. Этапы лапароскопической холецистэктомии — клипирование пузырного протока и артерии.

Рис. 3. Этап лапароскопической холецистэктомии — пересечение артерии и протока и выделение желчного пузыря из ложа печени.

Рис. 4. Вид передней брюшной стенки при открытой холецистэктомии — шов после лапаротомии.

Рис. 5. Вид передней брюшной стенки при лапароскопической холецистэктомии — 4 прокола.

Рис. 6. Схема лапароскопической трансвагинальной холецистэктомии по технологии N.O.T.E.S.

Рис. 7. Вид передней брюшной стенки при лапароскопической холецистэктомии по технологии SILS.

Причины развития хронического калькулезного холецистита.

Среди факторов риска заболеваемости ХКХ авторы отмечают возраст, женский пол, беременность и роды, избыточную массу тела и ожирение, быстрое похудание, полное парентеральное питание, голодание, семейный анамнез (простое доминирование литогенных генов, ферментативные дефекты синтеза солюбилизаторов и экскреции холестерина), прием некоторых лекарственных средств (производные фибратов, контрацептивные стероиды, эстрогены в период постменопаузы, прогестерон, октреотид и его аналоги, цефтриаксон), наличие таких заболеваний, как сахарный диабет, болезнь Крона, цирроз печени, инфекции билиарной системы, дуоденальные и холедохиальные дивертикулы.

С практической точки зрения весьма значительными факторами риска являются так называемые управляемые факторы — ожирение, избыточная масса тела, а также использование низкокалорийных диет или голода для редуцирования веса. Установлено, что ХКХ встречается у 33% лиц с ожирением. В США в течение 10 лет проводили исследование, показавшее, что у женщин с избыточной массой тела (индекс массы тела в пределах 25 — 29,9) повышен риск развития ХКХ, который, наряду с гипертензией, сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца возрастает по мере увеличения степени ожирения, при этом ИМТ более 35 повышает вероятность возникновения заболевания в 20 раз, как у женщин (относительный риск 17,0), так и у мужчин (относительный риск 23,4). Ситуация осложняется тем, что использование диет с очень низкой общей калорийностью, а также уменьшение массы тела более чем на 24% от первоначальной, со скоростью 1,5 кг и более за неделю, представляет собой дополнительный фактор риска формирования холелитиаза.

В механизме желчного камнеобразования важное значение придается изменению биохимического состава желчи. Для формирования желчных камней необходимым является одновременное существование и длительное действие таких факторов, как перенасыщение желчи холестерином и формирование ядра кристаллизации, нарушение баланса между пронуклеирующими и антинуклеирующими факторами, снижение эвакуаторной функции желчного пузыря, а также дисфункция энтерогепатической циркуляции желчных кислот. Основой формирования холестериновых камней является печеночная секреция везикул, обогащенных холестерином. Механизмы развития самих везикул и факторы, контролирующие этот процесс, изучены недостаточно и являются предметом активного исследования.

Симптомы и клинические проявления хронического калькулезного холецистита.

Самый частый симптом ХКХ — боль в правом подреберье. Боль относительно постоянная, но интенсивность ее может колебаться, причем слабая боль не говорит о слабом воспалении, и наоборот, сильная боль может бесследно пройти. Боль при желчнокаменной болезни может носить режущий, колющий характер, возможна иррадиация болей в поясницу, правую лопатку, правое предплечье. Иногда боль иррадиирует за грудину, что симулирует приступ стенокардии (холецистокоронарный симптом Боткина). Боль чаще, но абсолютно не обязательно, возникает после приема жирной и острой пищи, которая требует больше желчи для переваривания и вызывает сильное сокращение желчного пузыря. Повышение температуры тела отмечается при любых формах ЖКБ, в том числе до 37’-38’C — в виде коротких подъемов, сопровождающих болевой синдром; до 38’-40’C — в виде резких приступов c ознобами и короткой нормализацией температуры тела.

Диагностика хронического калькулезного холецистита.

Диагностика желчнокаменной болезни основывается на клинической картине и данных инструментального обследования. Для постановки диагноза ХКХ или хронического калькулезного холецистита достаточно выполнить квалифицированное УЗИ верхних отделов брюшной полости, во время которого могут быть выявлены конкременты в желчном пузыре, протоках, определены размеры желчного пузыря, его стенок, состояние печени и поджелудочной железы. В дополнение необходимо провести гастродуоденоскопию для определения состояния слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. При наличии осложнений может быть необходимо выполнение ретроградной холангиографии (рентгеноконтрастное исследование) или трансгастрального УЗИ желчных протоков для выявление холедохолитиаза.

Лечение хронического калькулезного холецистита.

Консервативное лечение ХКХ проводится в случае бессимптомного течения, а также в случаях, когда приступы желчной колики, однократно возникнув, не повторяются. Целью консервативной терапии является уменьшение воспалительного процесса, улучшение оттока желчи и моторной функции желчного пузыря и протоков, устранение по возможности обменных нарушений и сопутствующих заболеваний. В случаях длительно существующих камней в желчном пузыре, выраженных воспалительных изменениях в стенке желчного пузыря, обтурации шейки пузыря конкрементом и реактивных изменений соседних органов (хронический панкреатит, дуоденит, холангит, гепатит), консервативное лечение малоэффективно.

В зависимости от фазы патологического процесса при ХКХ (желчная колика, обострение, ремиссия) существенно меняется врачебная тактика, и больные лечатся соответственно в терапевтических или хирургических отделениях стационара, амбулаторно или на курорте. В период ремиссии показаны диетические, медикаментозные, физические и курортологические методы лечения.

При постоянно повторяющихся приступах болей и после купирования желчной колики рекомендуется проведение хирургического лечения ЖКБ во избежание развития самых опасных осложнений — желчного перитонита в результате разрыва желчного пузыря, желчного панкреатита и механической желтухи в результате выхода желчного камня в общий печеночный проток и возникающей в результате обтурации желчевыводящих путей.

На методах народной медицины при лечении ХКХ следует остановиться особо. Некоторые больные применяют народные средства, которые якобы способствуют изгнанию камней из желчного пузыря. К наиболее часто используемым народным средствам при ХКХ относятся настои и отвары различных желчегонных средств — корень одуванчика, корень стальника, листья мяты перечной, листья вахты (трифоли), трава зверобоя, цветки бессмертника, трава льнянки и другие. При этом пациенты уверенно рассказывают, что после приема «лекарства» с калом выделяются камнеподобные, плотноватые образования цвета величиной с лесной орех, и считают, что это желчные камни, выведенные из желчного пузыря. На самом деле это так называемые желчные каловые камни — сгустки желчи, поступившие в кишечник в значительном (больше нормы) количестве вследствие интенсивного действия принимаемого желчегонного вещества. Диаметр отверстия сфинктера Одди, отсекающего общий желчный проток от тонкой кишки, в максимально раскрытом состоянии не превышает 2–3 мм. Поэтому никакие камни, различимые невооруженным глазом, выйди с помощью желчегонных трав в просвет кишечника не могут.

В сущности, лечебный эффект любого народного средства — это эффект сильного желчегонного средства, при котором собственно камни остаются в желчном пузыре больного. Интенсивное применение желчегонных средств приводит к усилению перистальтики мускулатуры желчного пузыря, камни могут продвинуться к выходу и закупорить пузырный проток, вызвав его отек, и спровоцировать приступ острого холецистита, а затем и механическую желтуху с развитием острого панкреатита.

Для выявления хронического калькулезного холецистита, определения степени воспаления в стенке желчного пузыря, а также выбора правильной индивидуальной тактики хирургического лечения, необходимо прислать мне на личный электронный адрес puchkovkv@mail.ru puchkovkv@mail.ru копировать полное описание УЗИ органов брюшной полости, желательно гастроскопию, необходимо указать возраст и основные жалобы. В редких случаях при подозрении на камни в протоках, необходимо выполнить эндоскопическое ультразвуковое исследование протоков и поджелудочной железы. Тогда я смогу дать более точный ответ по вашей ситуации.

Хирургические методы лечения хронического калькулезного холецистита.

В настоящее время используются два основных метода оперативного лечения ХКХ и удаления желчного пузыря — традиционная холецистэктомия и лапароскопическая холецистэктомия.

Посмотреть видео операций в исполнении профессора Пучкова К.В. Вы можете на сайте «Видео операций лучших хирургов мира».

C 1988 года лапароскопические операции на желчном пузыре стали «золотым стандартом» в абдоминальной хирургии, открытые вмешательства (через разрез на брюшной стенке) выполняются только при осложнении желчнокаменной болезни — перфорации пузыря и перитоните.

Рис. 8. Патент. Способ временной фиксации органов брюшной полости и малого таза при лапароскопический операциях.

Пучков К.В., Пучков Д.К. ХИРУРГИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ: лапароскопия, минилапароскопия, единый порт, трансанальный доступ, симультанные операции.-М.:ИД «МЕДПРАКТИКА-М», 2017, 312 с.

Несомненным достоинством лапароскопической операции является хороший косметический эффект — на коже живота остаются всего 3 — 4 небольших разреза длиной по 5 — 10 мм каждый. Пациенты с первого дня после операции начинают вставать с постели, пить, а на вторые сутки принимать жидкую пищу. Выписка из стационара проводится на — день. К работе пациент может приступить через 10 — 14 дней.

Следующим прорывом лапароскопических технологий в лечении желчнокаменной болезни стала разработка трансвагинального доступа.

Трансвагинальная лапароскопическая холецистэктомия по технологии N.O.T.E.S.

В 2007 году во Франции, а с 2008 года и в России, появилась новая уникальная методика удаления желчного пузыря без проколов на передней брюшной стенке, не оставляющая послеоперационных швов и рубцов — это трансвагинальная холецистэктомия по технологии N.O.T.E.S.! Суть этой методики заключается в доступе к больному органу через задний свод влагалища (прокол — 1 см). Через специальное устройство, введенное через задний свод в брюшную полость, проводятся лапароскопические инструменты и оптика, далее выполняется холецистэктомия, как при лапароскопической операции. Затем желчный пузырь извлекается из брюшной полости также через задний свод влагалища, на прокол которого накладывается один шов из синтетического рассасывающегося шовного материала (срок рассасывания 3–4 недели).

Преимущества лапароскопической холецистэктомии по технологии N.O.T.E.S. заключаются в следующем:

Единственным ограничением в послеоперационном периоде является половой покой в течение одного месяца. Следует ещё раз отметить, что трансвагинальная холецистэктомия не затрагивает женские половые органы (матку, придатки ) и не влияет на их работу. После этой операции разрезов на брюшной стенке не остается (максимум один невидимый прокол в умбиликальной области). Пациент выписывается из стационара на следующий день и приступает к работе на 7–10 день, занятия спортом возможны уже через две недели.

Не менее интересной и более перспективной методикой лапароскопической холецистэктомии оказалась однопортовая лапароскопическая холецистэктомия через прокол в околопупочной области по технологии SILS (однопортовая хирургия).

Мужчинам, а также женщинам, которые перенесли множество операций на органах малого таза, методика лапароскопического лечения желчнокаменной болезни с помощью трансвагинального доступа по технологии N.O.T.E.S. (NOTES) невозможна, поэтому с 2008 года в США, а с 2009 года и в России, стала использоваться еще одна уникальная методика малоинвазивной холецистэктомии — это удаление желчного пузыря через один прокол в околопупочной области по технологии SILS!

Суть этого метода состоит в выполнении лапароскопической холецистэктомии через специальное устройство (порт) из уникального мягкого пластика, которое вводится через единственный прокол в околопупочной области. Диаметр этого порта 23–24 мм. Через мягкий операционный порт проводят лапароскопические инструменты и лапароскоп диаметром 5 мм. После окончания операции устройство вместе с желчным пузырем извлекается из брюшной полости. На маленькую рану в пупочной области накладывается косметический шов.

Преимущества метода малоинвазивной холецистэктомии через один прокол в околопупочной области по технологии SILS перед многопрокольным (обычным) лапароскопическим доступом:

Максимально преимущества метода SILS раскрываются при больших и множественных камнях в желчном пузыре, так как хирург вынужден при обычной лапароскопии расширять прокол в области пупка для извлечения больного органа с конкрементами.

Я обладаю опытом более 6000 операций при хроническом калькулезном холецистите, выполненных лапароскопическим способом. Такие операции я делаю с 1994 года.

Мой личный опыт обобщен в более, чем в 30 научных публикациях в различных профессиональных рецензируемых научных изданиях в России и за рубежом.