Хроническая гипохромная анемия что это такое

Лечение анемии

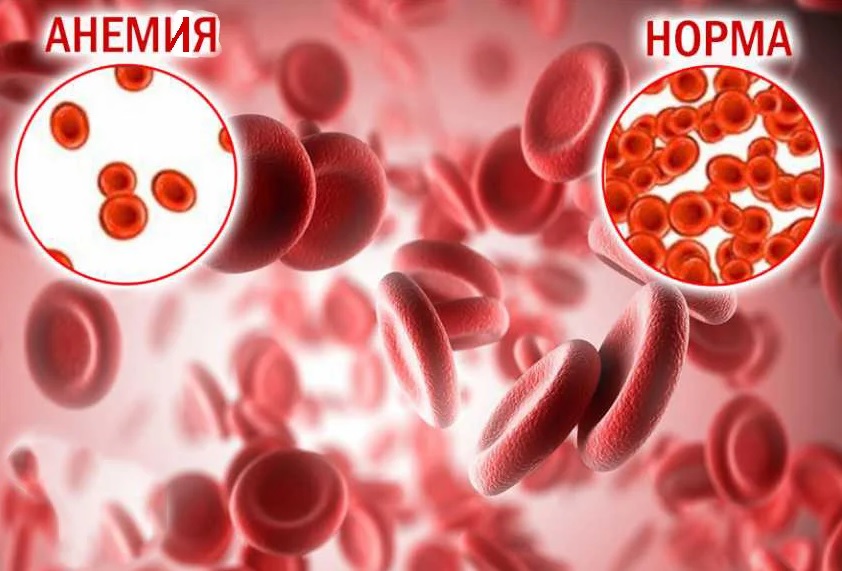

Железодефицитная анемия ЖДА — это гипохромная микроцитарная анемия, развивающаяся в результате абсолютного дефицита железа в организме.

Помимо анемического синдрома, для нее характерно нарушение функции кожи, ее придатков и слизистых оболочек — сидеропенический синдром.

ЖДА — это последняя стадия дефицита железа; до появления анемии часто при подробном расспросе и осмотре пациента можно обнаружить проявления сидеропении, что позволит своевременно выявить причину дефицита железа и предотвратить развитие ЖДА.

Эпидемиология

Впервые ЖДА описал немецкий врач Й. Ланге в 1554 г., а препараты для ее лечения впервые применил Т. Сиденгам в XVII в. Анемии, развивающиеся в результате дефицита железа в организме, наиболее широко распространены в клинической практике. По данным ВОЗ, около 2,5 млрд человек на Земле имеют скрытый дефицит железа и 1 млрд человек страдает ЖДА.

Достоверно доказано влияние ЖДА на увеличение частоты материнской и детской смертности. ЖДА встречаются у 12–13 % детей в возрасте от 6 мес. до 2 лет. В развивающихся странах этот показатель значительно выше: в Индии и странах Африки он достигает 72–76 %. В развитых странах Европы и Северной Америки ЖДА выявляется у 7,5–11 % всех женщин детородного возраста, а у 20–25 % наблюдается скрытый тканевой дефицит железа. Значительно большая частота ЖДА в странах Азии, Африки и Латинской Америки, где она достигает эпидемических величин и составляет 45–60 %. Из всех анемий, встречающихся в клинической практике, около 80 % являются железодефицитными. В Российской Федерации сведений по частоте ЖДА нет, однако, по нашим данным, в Москве ее частота составляет 30–35 % среди женщин детородного возраста, а скрытого дефицита железа — до 60 %.

Развитие анемии

Со временем дефицит железа прогрессирует, течет долгие годы латентно, а затем, после полного истощения запасов железа в депо, развивается ЖДА. Основной механизм развития анемии — нарушение гемоглобинообразования в эритрокариоцитах костного мозга. В основе патологии эритропоэза при дефиците железа лежит нарушение синтеза гема, в результате которого гемоглобинизация эритронормобластов запаздывает по сравнению с процессом обратного развития ядерных структур. Поскольку синтез гемоглобина из-за дефицита железа страдает в большей степени, чем образование эритроцитов, для ЖДА при сравнительно умеренном снижении числа эритроцитов свойственно более выраженное падение содержания в них гемоглобина, что проявляется гипохромией эритроцитов и развитием гипохромной микроцитарной анемии.

Второй патологический механизм, который имеет место в условиях дефицита железа, — это снижение образования других важнейших белков, участвующих в накоплении и транспорте кислорода. Уменьшается содержание миоглобина в поперечнополосатой мускулатуре. Нарушение образования цитохромов и каталаз приводит к угнетению энергетического обмена всех клеток организма, при этом в основном страдают быстро делящиеся ткани (кожа и слизистые оболочки).

В зависимости от причин, вызывающих дефицит железа, выделяется пять групп ЖДА:

1) хронические постгеморрагические ЖДА;

2) ЖДА, связанные с нарушением всасывания и поступления железа с пищей;

3) ЖДА, связанные с недостаточным исходным уровнем железа в организме (чаще у детей);

4) ЖДА, обусловленные повышением потребности организма в железе (без кровопотери);

5) ЖДА, связанные с нарушением транспорта железа.

Стадии дефицита железа

В настоящее время выделяют несколько стадий дефицита железа:

1. Предрасположенность к развитию железодефицита (вегетарианство, подростковый возраст в сочетании с нарушением менструального цикла у девочек, частые роды, наличие хронических заболеваний ЖКТ или женской репродуктивной системы, связанных с кровопотерей).

2. Предлатентный дефицит железа. На этой стадии нет никаких лабораторных критериев дефицита железа, однако можно определить повышение абсорбции 59Fe3+ в ЖКТ, которое может превышать 50 % (в норме 10–15 %).

3. Латентный дефицит железа. Характеризуется развитием сидеропенического синдрома, снижением запасов железа в организме по данным лабораторных исследований.

Лечение анемии

Лечение ЖДА строится на следующих принципах. До начала лечения обязательно следует выявить и по возможности устранить причину развития ЖДА

Для лечения надо использовать только лекарственные железосодержащие препараты. Вне зависимости от тяжести анемии лечение начинается с пероральных препаратов, исключая противопоказания (острая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивный гастрит), невозможность использования пероральных препаратов (нарушение глотания, отсутствие сознания, интубация и др.).

Лечебная доза пероральных препаратов железа составляет 100– 200 мг элементарного железа в сутки (максимально 300 мг), разделенная на 2 приема. Использование парентеральных средств возможно только при доказанном абсолютном дефиците железа, лечение должно проводиться только в стационаре, вводится только расчетная доза препарата. Внутримышечное введение препаратов железа в настоящее время не применяется. Трансфузии эритроцитарной массы обычно не используются. Они показаны только пожилым людям при наличии тяжелой анемии.

Сроки лечения при использовании пероральных препаратов железа зависят от тяжести анемии, составляют 3–4 мес. при использовании препаратов Fe2+ или 4–6 мес. при использовании препаратов Fe3+.

Еще раз об анемии… Точная дифференциальная диагностика – залог успешного лечения

Куриляк О.А., к.б.н.

Анемией обозначается состояние, которое характеризуется снижением содержания в крови гемоглобина ( 3 4,5-11,0*10 9 /л

Дети до 2 лет: 0,4-1,0 мг/л (7 – 18,0 мкмоль/л)

Итак, на первом этапе в лаборатории следует повести анализ образца на гематологическом анализаторе. При выявлении снижения гемоглобина необходимо прежде всего определить характер анемии: гипо-, нормо- или гиперхромный. Критерием является величина МСН, отражающая, как известно, среднее содержание гемоглобина в эритроците.

Гипохромные анемии характеризуются низким значением МСН ( 95 фл). Значение MCHC тоже не выходит за пределы нормы, а снижение гемоглобина обычно обусловлено резким снижением количества эритроцитов с преобладанием фракции клеток с большим объемом (макроцитов). К данному типу анемий относят В12-дефицитную, фолиеводефицитную и аутоиммунную гемолитическую анемии.

Нормохромные анемии в большинстве случаев являются и нормоцитарными, т.е. все эритроцитарные индексы находятся в пределах нормы (см. Табл. 1). Причиной снижения гемоглобина в этих случаях является снижение общего количества эритроцитов. В группу нормохромно-нормоцитарных анемий входят анемии при острой кровопотере, а также разнообразные гемолитические анемии и анемии при костномозговой недостаточности.

МСН является аналогом цветового показателя (ЦП),который вычисляют в тех случаях, когда в лаборатории нет гематологического анализатора и подсчет эритроцитов осуществляется в камере Горяева. Нормальные значения ЦП находятся в пределах 0,85 – 1,0. Однако, в случае ошибочного подсчета числа эритроцитов, в частности занижения их количества (что при ручном подсчете случается достаточно часто!), цветовой показатель может оказаться близким к единице. Это может служить источником серьезной ошибки на начальном этапе диагностического поиска, которая повлечет за собой назначение необоснованных исследований, и, как следствие, существенно усложнит дифференциальную диагностику.

Алгоритм диагностического поиска при анемии

Гипохромно-микроцитарные анемии

Как было упомянуто выше, при выявлении у пациента гипохромного характера анемии в первую очередь следует заподозрить ЖДА (все ЖДА являются гипохромными!). Однако факт наличия гипохромной анемии сам по себе не исключает других патогенетических вариантов анемии, поскольку не все гипохромные анемии являются железодефицитными. Например, гипохромная анемия может возникать при нарушении синтеза гемоглобина в результате нарушения включения в его молекулу железа при нормальном или даже повышенном уровне железа в сыворотке крови (см. нарушение синтеза порфиринов). Поэтому для дифференциальной диагностики этих состояний следует в первую очередь провести исследование содержания железа в сыворотке. Причем, этот анализ надо выполнять обязательно до назначения больным лекарственных препаратов железа или проведения трансфузий эритроцитов.

Если уровень железа в сыворотке крови находится в пределах нормы или повышен, следует заподозрить у пациента анемию, связанную с нарушением синтеза порфиринов или талассемию и на следующем этапе диагностики целесообразно определить концентрацию ретикулоцитов. Выявление пониженного уровня железа в сыворотке крови однозначно указывает на необходимость определения других показателей обмена железа (ОЖСС и уровень ферритина).

При ЖДА этот показатель снижается (менее 15%), а при перегрузке железом значительно повышается (более 50%).

Еще одним высоко специфичным диагностическим признаком ЖДА является концентрация ферритина в сыворотке крови. Уровень ферритина отражает величину запасов железа в организме. Поскольку истощение запасов железа является обязательным этапом формирования ЖДА, то снижение содержания ферритина (менее 15 мкг/л) – характерный признак не только ЖДА, но и латентного дефицита железа. Однако этот показатель следует оценивать с осторожностью при сопутствующих острых воспалительных процессах, болезнях печени и некоторых опухолях. Дело в том, что ферритин принадлежит к классу острофазных белков и при перечисленных выше состояниях его синтез увеличивается, что при ЖДА может маскировать гипоферритинемию.

снижение содержания ферритина в сыворотке.

Клинический пример №1: У 34-летней женщины выявлена гипохромная микроцитарная анемия с очень низкими MCV (49,0 фл) и МCH (15.0 пг), а также существенно увеличенным значением RDW ( 21.3%).

Т. о., биохимические исследования подтвердили диагноз ЖДА.

После 10-дневного курса терапии пероральными препаратами железа отмечено увеличение RDW, а также появление на гистограмме распределения эритроцитов по объему второго пика в области нормоцитов (отмечен стрелкой).

Полученная кривая свидетельствует об адекватности назначенного лечения.

Таким образом, по данным гемограммы анемия отсутствует. Однако, в картине крови преобладают микроциты с низким содержанием гемоглобина. Наиболее вероятен диагноз – латентный дефицит железа.

2. Анемии при хронических заболеваниях (АХЗ) = железораспределитель-ные анемии

Среди микроцитарно-гипохромных анемий второе место по частоте после ЖДА занимают анемии при различных воспалительных заболеваниях как инфекционного, так и неинфекционного происхождения.

При всем многообразии патогенетических механизмов анемий в данных ситуациях одним из основных при АХЗ считается перераспределение железа в клетки макрофагальной системы, активирующейся при различных воспалительных или опухолевых процессах. Поступающее в организм и высвобождающееся из разрушающихся эритроцитов железо переходит, главным образом, в депо, где и накапливается в макрофагальных клетках в виде железосодержащего белка ферритина. В то же время, перенос железа из клеточного ферритина к трансферрину нарушен, что влечет за собой снижение уровня сывороточного железа. Развивается перераспределительный, или функциональный, дефицит железа вследствие накопления и блокады освобождения железа в тканевых макрофагах, что приводит к снижению доставки железа к эритрокариоцитам костного мозга, нарушению эритропоэза и развитию анемии. Поскольку истинного дефицита железа при этих АХЗ не наблюдается, более оправданно говорить не о железодефицитных, а о железоперераспределительных анемиях. Выделение железоперераспределительных анемий в отдельный патогенетический вариант имеет важное значение, так как при сходстве данного варианта с ЖДА терапевтические подходы при этих анемиях абсолютно различны.

Критерии железоперераспределительных анемий:

3. Анемии, связанные с нарушением синтеза порфиринов = сидероахрести-ческие анемии

Картина гемограммы при данном типе анемий аналогична таковой при ЖДА, поэтому для уточнения диагноза следует обращать пристальное внимание на биохимические показатели обмена железа (Табл.3).

Критериями сидероахрестических анемий являются:

Пациентку лечили препаратами железа. Эффекта не было. После проведения дополнительных исследований получены следующие результаты:

Поскольку при мегалобластном типе кроветворения соотношение лейкопоэз/эритропэз сдвигается в сторону эритропоэза, при анализе гемограммы обычно отмечается лейкопения и тромбоцитопения, которые носят умеренно выраженный характер. Нарушение процессов созревания гранулоцитарного ростка приводит к появлению в крови гигантских гиперсегментированных нейтрофилов.

На этапе синдромной диагностики основным методом является исследование костного мозга, при котором выявляется мегалобластический тип кроветворения с высоким уровнем неэффективного эритропоэза. Данное исследование должно проводиться до назначения витамина В12, т.к. иньекция В12 в течение 1-2 суток изменяет тип кроветворения в костном мозге. Мегалобласты уменьшаются в размерах, меняется структура ядра, клетки становятся макронормобластами. Только по присутствию гиганских форм нейтрофилов можно предположить, что имело место мегалобластическое кроветворение. При невозможности выполнить диагностическое исследование костного мозга допустимо пробное назначение витамина В12 с последующим обязательным исследованием количества ретикулоцитов через 3–5 дней (не позже), приобретающим диагностическое значение. Если анемия связана с дефицитом витамина В12, то под влиянием нескольких инъекций препарата происходит трансформация мегалобластического кроветворения в нормобластическое, что приводит к значительному увеличению в периферической крови количества ретикулоцитов по сравнению с исходным (ретикулоцитарный криз).

Окончательная верификация В12-дефицитного характера анемии может быть осуществлена с помощью исследования концентрации в крови витамина В12 (норма для взрослых: 148-616 пмоль/л, старше 60-ти лет: 81-568 пмоль/л).

Макроцитоз в комбинации с гиперсегментацией нейтрофилов и дефицитом витамина В12 подтверждают диагноз В12-дефицитной анемии.

Фолиево-дефицитные анемии

Фолиево-дефицитные анемии по своим гематологическим признакам (макроцитоз, мегалобластический эритропоэз) аналогичны В12-дефицитным анемиям. Отличительной особенностью является снижение в сыворотке крови уровня фолата (норма 6-20 нг/мл), а также снижение его концентрации в эритроцитах (норма 160-640 нг/мл).

Нормохромно-нормоцитарные анемии

1. Гемолитические анемии ГА

Основным патогенетическим механизмом развития гемолитической анемии (ГА) является укорочение продолжительности жизни эритроцитов (в норме в среднем 120 дней) и их преждевременный распад под воздействием различных причин.

Критерии ГА:

Большинство ГА являются нормохромными, за исключением ГА, связанной с нарушением синтеза глобина (талассемия), которая, как было отмечено выше, является гипохромной. Основным лабораторным признаком, позволяющим заподозрить ГА, является повышение в крови количества ретикулоцитов, в связи с чем данный анализ следует считать обязательным при всех неясных анемиях. Фактически ретикулоцитоз встречается в двух ситуациях, при которых активируется нормальный эритропоэз – при гемолизе и острых кровопотерях. Наряду с ретикулоцитозом при интенсивном гемолизе в крови обнаруживаются ядросодержащие эритроидные клетки (эритрокариоциты), обнаруживаемые в норме только в костном мозге. Наличие или отсутствие гипербилирубинемии определяется, с одной стороны, интенсивностью гемолиза, а с другой – функциональной способностью печени связывать билирубин с глюкуроновой кислотой и экскретировать его в желчь. Поэтому нормальные показатели содержания билирубина в крови не исключают гемолиза. При некоторых ГА, сопровождающихся внутрисосудистым гемолизом (болезнь Маркиафавы, аутоиммунные ГА), в крови увеличивается содержание свободного гемоглобина, выделяющегося с мочой в виде гемосидерина. Последний может быть обнаружен в моче с помощью бензидиновой пробы (аналогичной исследованию скрытой крови в кале) или при окраске осадка мочи на выявление гемосидерина. Эти информативные тесты должны чаще использоваться в лабораторной практике при подозрении на внутрисосудистый гемолиз.

Наследственные ГА связаны с различными генетическими дефектами, в частности с дефектом мембраны эритроцитов (наследственный микросфероцитоз, овалоцитоз), дефицитом некоторых ферментов в эритроцитах (глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа, пируваткиназа и др.), нарушением синтеза цепей глобина (талассемия), наличием нестабильных гемоглобинов.

Среди приобретенных ГА наиболее распространенными являются аутоиммунные ГА (симптоматические и идиопатические). Симптоматические аутоиммунные ГА возникают на фоне лимфопролиферативных заболеваний (хронический лимфолейкоз, лимфогранулематоз и др.), системных васкулитов (системная красная волчанка, ревматоидный артрит), хронического активного гепатита, некоторых инфекций, в частности, вирусных, при приеме ряда медикаментов (альфа-метилдопа). Если причина аутоиммунного гемолиза не выявляется, то говорят об идиопатических ГА. К приобретенным ГА относятся болезнь Маркиафавы (перманентный внутрисосудистый гемолиз), микроангиопатические ГА (гемолиз вследствие ДВС-синдрома на фоне различных заболеваний), механический гемолиз при протезированных сосудах и клапанах сердца, маршевой гемоглобинурии, ГА при воздействии различных токсических веществ (уксусная кислота, мышьяк и др.).

При наличии соответствующих подозрений уточнению причины ГА, т.е. нозологической диагностике, могут способствовать следующие исследования:

2. Анемии при костномозговой недостаточности

В основе данного патогенетического варианта анемий лежит нарушение нормальной продукции эритроидных клеток в костном мозге. При этом часто одновременно с угнетением эритропоэза имеется нарушение продукции клеток гранулоцитарного и тромбоцитарного ростков, что отражается на составе периферической крови (панцитопения) и служит ориентиром в распознавании возможного механизма развития анемии.

Критерии анемии при костномозговой недостаточности:

Ключевой особенностью, позволяющей предположить данный патогенетический вариант анемий, является нарушение со стороны других ростков костного мозга (гранулоцитопения, тромбоцитопения), что может проявляться соответствующей клинической симптоматикой в виде инфекционных осложнений (часто отмечается только лихорадка) или геморрагического синдрома (зависит от выраженности тромбоцитопении). Уместно напомнить, что при В12-дефицитной анемии также может наблюдаться лейко- и тромбоцитопения, однако цитопении при этом выражены умеренно и обычно не сопровождаются описанными симптомами.

Анемия при костномозговой недостаточности может возникать при следующих заболеваниях и патологических процессах: острые и хронические лейкозы; метастазы злокачественных опухолей в костный мозг; замещение костного мозга фиброзной тканью (миелофиброз) вследствие различных причин; замещение костного мозга жировой тканью (апластическая анемия) вследствие различных причин; изолированное угнетение продукции эритроидных клеток костного мозга, чаще иммунной природы (парциальная красноклеточная анемия); миелодиспластический синдром (гетерогенная группа гематологических нарушений, одними из которых являются так называемые рефрактерные анемии).

Фактически с помощью исследования костного мозга (цитологического, гистологического) при данном патогенетическом варианте осуществляется нозологическая диагностика, хотя часто требуется уточнение формы и причины выявленных изменений.

В основе развития анемии может лежать так называемый миелодиспластический синдром (МДС), который является результатом приобретенного дефекта стволовой клетки-предшественницы миелопоэза, что приводит к нарушению нормальной дифференцировки клеток различных ростков костного мозга (эритроидного, гранулоцитарного, тромбоцитарного). В результате этого гемопоэз оказывается неэффективным, что в конечном счете проявляется цитопениями в различных сочетаниях. Неэффективность эритропоэза позволяет трактовать анемию при МДС как следствие костномозговой недостаточности. Основным признаком, позволяющим заподозрить МДС, является бедность клетками периферической крови в сочетании с высокой клеточностью костного мозга и признаками дисплазии всех ростков кроветворения. МДС встречается почти исключительно у больных пожилого и старческого возраста, характеризуется анемией, рефрактерной к лечению препаратами железа, витамином В12, фолиевой кислотой, повышением в костном мозге эритроидных клеток, содержащих железо (рефрактерная анемия с сидеробластами).

3. Анемия при уменьшении массы циркулирующих эритроцитов

Данный патогенетический вариант анемии отличается от остальных и характеризуется уменьшением количества эритроцитов и гемоглобина за счет уменьшения массы циркулирующей крови. Основной причиной развития данного варианта анемий являются острые кровопотери различной локализации.

Основные признаки анемии при уменьшении массы эритроцитов:

Лечение анемии

Анемия — это целая категория синдромов, для которых характерно снижение концентрации гемоглобина и количества эритроцитов. Диагностируется такое состояние только по результатам лабораторных исследований, определить заболевание «на глаз» невозможно. Симптомы анемии у взрослых могут существенно различаться. Поэтому направленность лечения зависит от общего состояния здоровья, причин, вызвавших недуг, возраста и пола, сопутствующих патологий.

Анемия — что это и насколько опасна

Это заболевание также носит название малокровия. Это клинико-гематологический синдром, который может возникать как следствие той или иной патологии. Белок гемоглобин синтезируется в костном мозге с участием железа и является составляющей частью эритроцитов – красных кровяных телец. Он доставляет кислород к тканям, а также помогает утилизировать углекислый газ, доставляя его к легким.

Такая важная функция легко объясняет опасные последствия анемии. Во-первых, даже в условиях нехватки железа в рационе организм будет всеми силами бороться с анемией: сначала железа не будет хватать в тканях и органах, и лишь в последнюю очередь в крови. А это значит, что анемия нередко сопровождает серьезные заболевания костного мозга, опухоли, тяжелые гематологические недуги. Обратить внимание на анемию важно как можно раньше именно по этой причине.

Во-вторых, снижение уровня гемоглобина может повлечь за собой следующие последствия:

ослабление защитных сил и повышение восприимчивости к агрессивным факторам среды;

снижение физической выносливости и переносимости интеллектуальных нагрузок;

высокие риски развития заболеваний сердца;

высокие риски развития гнойно-септических процессов.

Особого внимания заслуживают беременные женщины. Анемия в период вынашивания ребенка может повлечь высокую вероятность самопроизвольного прерывания беременности, гипотрофию плода и задержку внутриутробного развития, появление гипоксии, дискоординацию родовой деятельности. Физиологическая кровопотеря в родах или при выполнении кесарева сечения не вызовет осложнений у здоровой женщины, но у будущей мамы с анемией может также стать причиной тяжелых последствий.

Симптомы анемии

Симптомы анемии и особенности лечения могут различаться у пациентов разных возрастных групп, пола, общего состояния здоровья. Наиболее характерными признаками являются следующие:

бледность кожи (от белого до желтоватого оттенка) и слизистых оболочек;

выпадение волос (не очаговое облысение, а равномерная потеря волос);

ломкость ногтей, изменение структуры ногтевой пластины, внезапно появившиеся белые пятна на ногтях;

изменение вкусовых ощущений, чувство жжения на языке;

трещины в уголках рта;

снижение физической активности, устойчивости к физическим нагрузкам;

быстрые изменения настроения, раздражительность;

головокружение, периодические головные боли, реже обмороки;

шум в ушах, потемнение или «мушки» в глазах;

необычные гастрономические предпочтения, к примеру, желание попробовать на вкус лакокрасочные материалы, землю, мел и пр.;

боли за грудиной, как правило, в области сердца.

В каждом конкретном случае могут наблюдаться далеко не все перечисленные симптомы. Иногда анемия обнаруживается случайно, во время диагностики общего состояния здоровья, когда пациент пришел к врачу по другому поводу. Так, частые респираторные заболевания являются распространенным последствием анемии, и обращение к врачу позволяет выявить истинные причины постоянных недомоганий.

Отличия анемии у взрослых и детей

Согласно данным ВОЗ анемией больны около 2 млрд человек в мире. Большую часть составляют дети разного возраста. Едва ли не половина из них дошкольники, чуть больше четверти — маленькие пациенты школьного возраста. И у взрослых заболевание встречается достаточно часто. Этот синдром опасен и для детей, и для взрослых, причем у взрослых период лечения несколько дольше.

Анемия у детей может быть связана со специфической причиной: периодами быстрого роста. Механизмы кроветворения еще несовершенны, а скачок роста требует повышенного количества питательных веществ. С этим может быть связано временное снижение уровня гемоглобина в крови. Однако все же это не вариант нормы, а синдром, заслуживающий пристального внимания врача. Анемия может привести к снижению защитных сил, плохому набору веса, утрате аппетита, слабости, плаксивости. Своевременные методы диагностики и лечения анемии позволят скорректировать состояние и не допустить осложнений.

Самое опасное осложнение железодефицитной анемии (ЖДА) у взрослых — гипоксическая кома. При высоких кровопотерях она может стать причиной летального исхода. Поэтому важно вовремя обратиться к врачу.

Почему возникает анемия

Анемия может быть спровоцирована множеством факторов. Часто наблюдается сочетание причин, которые быстро приводят к нарушениям крови. Самыми распространенные факторы развития анемии:

особенности диеты. Это наиболее коварная причина. Нехватка продуктов питания, богатых железом, витаминами группы В, может не восприниматься человеком всерьез. Это наблюдается при скудном рационе у женщин, стремящихся сбросить лишние килограммы, необходимости соблюдать определенный стол при заболеваниях ЖКТ и пр.;

нарушения функции пищеварительной системы. Даже полноценный рацион не гарантирует отсутствие анемии, если железо не может усваиваться в полном объеме в связи с заболеваниями ЖКТ. Усвоение железа происходит в желудке и верхнем отделе тонкой кишки. Болезни этих органов могут привести к нарушению процесса и развитию ЖДА;

заболевания, приводящие к нарушению продукции эритроцитов в костном мозге. К таким болезням относят патологии почек и эндокринной системы, белковое истощение, хронические инфекции, раковые опухоли;

гемолиз. Это состояние, при котором эритроциты разрушаются раньше положенного срока. В норме физиологический гемолиз наступает не ранее, чем через 120 суток – столько «живет» эритроцит. При патологических состояниях срок жизни эритроцитов уменьшается, на фоне чего появляется анемия. Это может быть обусловлено длительной лекарственной терапией, инфекционными заболеваниями, ревматизмом, системными недугами (склеродермия и пр.), болезнями почек и др.;

хронические кровопотери. Потери крови являются частой причиной анемии. К ним относят обильные менструации у женщин или короткий (21 день и менее) менструальный цикл, частые носовые кровотечения или кровоточивость десен, желудочно-кишечные кровотечения, незаживающие раны у лиц, больных сахарным диабетом, перенесенные операции, роды и пр.

Анемия — это всегда результат развития основного нарушения, поэтому важно получить точную информацию о причинах. Не рекомендуется заниматься самодиагностикой и самолечением. Прием препаратов железа может скорректировать состояние, но не избавит от основного недуга, поэтому будет неэффективным в полной мере и высока вероятность рецидива.

Подход к лечению анемии зависит от того, чем вызвано заболевание. Так, к вторичным причинам развития синдрома относят:

отказ от белковой пищи, голодание в связи с жизненными обстоятельствами или убеждениями. Если человек вынужден или предпочитает отказаться от пищи животного происхождения и не находит им замены по содержанию железа, развивается дефицит и связанная с этим анемия;

беременность. Гормональные изменения, повышенная потребность в витаминах и микроэлементах могут стать причиной дефицита в том числе железа, анемия у беременных женщин развивается достаточно часто. Важно регулярно посещать акушера-гинеколога и вовремя сдавать анализы, чтобы не пропустить возможные нарушения;

донорство крови. Несмотря на то что сдача крови осуществляется с учетом безопасной кровопотери, риски развития анемии возрастают. Необходимо проконсультироваться с врачом, если вы выступаете в качестве донора;

профессиональный спорт или повышенные физические нагрузки. Это связано с тем, что мышцы требуют повышенного количества железа. Особенностью этой причины является то, что анемия протекает в стертой форме, ведь обычно спортсмен ведет активный и здоровый образ жизни. Важно обращать внимание на утомляемость, непереносимость привычных ранее нагрузок, одышку.

Классификация анемий

Анемии классифицируют по цветовому показателю, который показывает уровень насыщения эритроцита гемоглобином. Выделяют следующие виды синдрома:

гипохромная (железодефицитная, талассемии, анемия, связанная с нехваткой витамина В6 и др.);

нормохромная (гемолитическая, постгеморрагическая, т.е. возникшая в результате кровопотери/операции, апластическая и пр.);

гиперхромная (витамин В12-дефицитная, фолиеводефицитная и пр.).

Мы видим, что анемия не всегда синоним нехватки железа. Дефицит витаминов группы В также может стать причиной развития синдрома, и достаточно часто он связан с особенностями диеты или всасывания полезных веществ в кишечнике. И в связи с этим самостоятельная диагностика невозможна: определить вид анемии, выявить причины и правильно скорректировать состояние может только врач.

Лечение зависит и от степени тяжести анемии. Она определяется выраженностью снижения уровня гемоглобина. Выделяют три степени тяжести:

легкая. Уровень гемоглобина от 90 г/л;

средняя. Уровень гемоглобина 70–90 г/л;

тяжелая. Уровень гемоглобина менее 70 г/л.

Особенности и методы диагностики

Диагностика анемии включает в себя не только определение факта снижения уровня гемоглобина. Врач должен разобраться в причинах, оценить общее состояние здоровья, исключить тяжелые патологии, протекающие в скрытой форме, если они не были обнаружены ранее. Для этого могут быть задействованы лабораторные исследования: обязателен развернутый клинический анализ крови. Он поможет оценить размеры, структурные и иные особенности клеток крови.

Оценивается содержание гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, несколько расчетных эритроцитарных индексов. Эти показатели позволяют получить данные о величине, насыщенности гемоглобином, однородности эритроцитов. Определение ретикулоцитов (молодых эритроцитов) помогает понять характер анемии, а также оценить реактивность кроветворной системы на патологическое состояние. Это также имеет значение для контроля лечения – врач может оценить реакции на проводимый курс терапии.

Определение эритроцитарных параметров включает в себя оценку следующих показателей:

средний объем эритроцита;

ширина распределения эритроцитов по объему;

Оцениваются также средний объем и диаметр красных кровяных телец. Увеличение этих параметров может говорить о дефиците витамина В12. Снижение свидетельствует о нехватке железа.

Ретикулоцитоз или количественные показатели незрелых эритроцитов может свидетельствовать о тех или иных особенностях активности костного мозга. При апластических анемиях, связанных с угнетением костного мозга, показатель может падать до нуля. Ретикулоцитоз повышается при кровопотерях, гемолитических анемиях.

Врач обратит внимание и на те показатели крови, которые напрямую не связаны с эритроцитами. Например, повышение уровня тромбоцитов может быть следствием ЖДА на фоне хронических кровопотерь. Если снижены лейкоциты и тромбоциты, речь может идти об апластической анемии. Обнаружение бластных клеток требует особого внимания, есть высокая вероятность острого лейкоза.

Несмотря на то что лабораторная диагностика имеет решающее значение, важно прибегнуть и к другим методам исследований. В обязательном порядке проводится осмотр — врач оценивает цвет кожных покровов и слизистых. Пальпация помогает заподозрить возможные нарушения внутренних органов и опухоли. Тщательный опрос позволяет выявить особенности образа жизни, вероятные причины, длительность протекания симптомов.

При симптомах анемии важно обратиться к врачу-терапевту или гематологу. Он направит на необходимые анализы и выскажет предположения относительно причин. Для их уточнения иногда необходимо прибегнуть к дополнительным инструментам диагностики:

КТ или МРТ по показаниям;

Всего перечня диагностических методов не потребуется: специалист выяснит возможные причины и направит на те или иные исследования по показаниям. При необходимости он может направить к другому врачу. Так, если причиной анемии выступают обильные и продолжительные менструации или короткий цикл, потребуется осмотр гинеколога. Обнаружение проблем с деснами (кровоточивость) и симптомов пародонтоза потребует визита к пародонтологу. Частые носовые кровотечения являются поводом для консультации отоларинголога, оценки параметров артериального давления и пр.

Лечение анемии

Клинические рекомендации при лечении анемии зависят от множества факторов: пола, возраста и состояния пациента, вида и степени тяжести синдрома. Есть несколько общих принципов, которые применяются в медицинской практике. К ним относят следующие:

обязательная коррекция рациона при В12-дефицитных, железодефицитных анемиях. Это дополняет основной курс лечения — прием препаратов, которые восполнят нехватку веществ;

своевременная коррекция дефицита витаминов и микроэлементов у беременных женщин;

обязательная консультация узкого специалиста при выявлении специфических причин: хронических кровотечений, особенностей функционирования репродуктивной системы у женщин и пр.;

осмотр узким специалистом в случаях, когда анемия спровоцировала осложнения на органы и системы. Например, консультация кардиолога при стенокардии, пониженном артериальном давлении и т.д.

Комплексный подход позволяет справиться с причиной синдрома, а не замаскировать симптом, а также устранить или скорректировать последствия недуга.

Основные задачи лечения анемии:

устранение причины. Выявление и ликвидация источника хронических кровопотерь, нормализация усвоения железа в кишечнике, уменьшение объема кровопотери при менструации и т.д.;

восполнение нехватки важных веществ;

профилактика развития дистрофических изменений внутренних органов, восстановление их нормальной функции.

Важно помнить, что устранить анемию только лишь диетой невозможно. Это объясняется тем, что всасывание железа из пищи составляет не больше 2,5 мг/сутки. Из лекарственных препаратов оно всасывается в 20 раз больше. Однако соблюдать диету очень важно в качестве дополнения к курсу медикаментозной терапии. Пациентам рекомендованы продукты, содержащие большое количество усвояемого белка и железа.

В мясе содержится гемовое железо, которое усваивается на 30%. Также печень, яйца и рыба содержат железо, усваиваемое на 10–15%. Микроэлемент есть и в продуктах растительного происхождения, всасывание Fe из бобовых, шпината, сои, укропа, хлеба — до 3–5%. Целесообразно включать в рацион яблоки, гранаты и гранатовый сок, свеклу, гречку. Но с точки зрения их общей пользы, всасывание ионов железа из них ограничено, что демонстрируют многочисленные исследования. Именно поэтому важно усвоить, что употребление яблок никак не поможет вылечить анемию, это не более, чем миф.

Люди, употребляющие мясо, получают больше железа, чем те, кто придерживается вегетарианства. Строгое вегетарианство может стать причиной анемии, поскольку в овощах и злаках содержатся вещества, препятствующие всасыванию железа. При соблюдении нормального сбалансированного рациона они не влекут за собой тяжелых последствий.

Важно понимать, что сбалансированная диета помогает покрыть суточную потребность, но не устранит дефицит железа. Основу коррекции составляет лекарственная терапия.

Гемотрансфузии (переливание) выполняются по жизненным показаниям. Обычно они проводятся при падении гемоглобина ниже 50−40 г/л.

Если ситуация не столь тяжела, врач назначает медикаментозное лечение. ЖДА корректируется пероральными препаратами, курс лечения у взрослых довольно длительный. В обязательном порядке проводится промежуточный контроль — выполняются развернутые анализы крови. Принципы лечения в этом случае таковы:

назначение препаратов железа с достаточной для человека дозой двухвалентного или трехвалентного железа;

дополнение курса лечения веществами, усиливающими всасывание. Используется янтарная, аскорбиновая кислота;

отказ от антацидов, оксалатов и других препаратов, уменьшающих всасывание железа по возможности или рекомендации по их приему в разное время;

терапия не менее 6–8 недель до нормализации и еще в течение минимум 4 недель после улучшения.

Остановимся подробнее на рекомендации об отказе от лекарств и продуктов, мешающих усвоению железа. Этому могут препятствовать фосфорная кислота, кальций, танин, фитин, соли. Поэтому не стоит употреблять чай, кофе, кока-колу одновременно с приемом железа.

Женщины, страдающим длительными и обильными менструациями, не связанными с заболеваниями эндокринной и репродуктивной систем, важно поддерживать ежемесячные короткие курсы лечения: принимать 3−5 дней средние терапевтические дозы Fe.

Клинические рекомендации при лечении анемии диктуют регулярный контроль. Критерием эффективности терапии выступает прирост ретикулоцитов минимум в три раза на 7−10 сутки после начала лечения.

Все препараты железа классифицируются на две группы: ионные (солевые или полисахаридные соединения двухвалентного железа) и неионные, состоящие из комплекса трехвалентного железа.

Сульфат железа включен в моно- и поликомпонентные средства и хорошо усваивается, а также имеет сравнительно меньший перечень побочных действий. Хлоридные соединения всасываются хуже, а также могут вызывать нежелательные последствия: металлический привкус во рту, диспепсию, потемнение эмали зубов и пр. Современные стандарты лечения призывают использовать препараты двухвалентного или трехвалентного железа.

Иногда препараты железа показано вводить парентерально. Это актуально для случаев, когда имеет место нарушение всасывания в кишечнике и другие особенности. Основными показаниями к капельному вливанию выступают следующие:

нарушение кишечного всасывания — мальабсорбция, перенесенная операция и пр.;

непереносимость препаратов для перорального приема;

необходимость быстрого насыщения. Например, при экстренном хирургическом вмешательстве;

лечение эритропоэтином: при нем резко возрастает потребность в железе, поскольку оно активно потребляется эритроцитами.

Важно: парентеральное введение предусматривает не более 100 мг/сутки. В противном случае есть вероятность осложнений.

Схемы лечения анемий, связанных с дефицитом витаминов, включают в себя дополнительный прием витамина В12, фолиевой кислоты и некоторых микроэлементов.

Лечение анемий, связанных с заболеваниями органов кроветворения, опухолей костного мозга разрабатывается индивидуально и предусматривает особое внимание причине.

Особенности профилактики

Профилактика анемии должна осуществляться при скрытых признаках дефицита железа или наличии факторов риска развития синдрома. Так, при наличии оснований для скорого развития анемии важно исследовать уровень гемоглобина и сывороточного железа ежегодно. В группе риска находятся следующие пациенты:

доноры крови, особенно женского пола;

беременные женщины, особенно с частыми беременностями;

женщины с длительными (более 5 дней), обильными менструальными кровотечениями, коротким циклом (21–25 дней);

дети от многоплодной беременности, недоношенные младенцы;

дети в периоды скачков роста;

люди с ограничениями в питании;

люди, страдающие хроническими кровотечениями. Например, при геморроидальных узлах и т. д.;

пациенты, принимающие нестероидные противовоспалительные препараты;

профессиональные спортсмены и люди, занимающиеся активным физическим трудом.

Преимущества лечения анемии в клинике «Семейный доктор»

Опытные врачи клиники «Семейный доктор» специализируются на диагностике и лечении анемии. Вы можете обратиться к терапевту, врачу-гематологу, получить развернутые консультации других узких специалистов.

Предлагаем полный спектр лабораторных исследований, дополнительные методы диагностики при необходимости. Наши врачи руководствуются современными принципами и подходами к лечению анемии любого типа и степени тяжести.