Хроническая анемия что это

Как диагностировать и лечить анемию хронических заболеваний

Эксперт: Ирина Курстак — кандидат медицинских наук, главный консультант сервиса по расшифровке анализов LabMap, декан медико-диагностического факультета Гродненского медицинского университета, автор популярного медицинского блога @doctor_kurstak.

Анемия хронических заболеваний — вторая по распространенности анемия, нередко сопровождающая воспалительные процессы, онкологические и аутоимунные заболевания. Особенно часто этот вид анемии встречается у пожилых людей.

Почему врачу важно знать про этот тип анемии?

Согласно одной из классификаций все анемии делят на 3 группы:

1) дефицитные анемии, связанные с недостатком железа или витаминов В12/В9;

2) анемия хронических заболеваний;

3) гемолитические анемии (включая пациентов с гемобластозами и состояния, связанные с недостаточностью костного мозга или с повышенным разрушением клеток красной крови (гемолитические).

Пациентов из 1-й группы лечат, как правило, терапевты, пациентов из 3-й группы — врачи-гематологи, а пациентов с АХЗ из 2-й группы ведут врачи всех специальностей — это пациенты с онкопатологией, инфекционно-воспалительными и аутоиммунными заболеваниями.

| В 30 – 90% случаев анемия хронических заболеваний сопровождает длительно текущие опухоли, инфекционно-воспалительные процессы, аутоиммунные заболевания. |

Патогенез анемии хронических заболеваний

● Повышенное содержание гепсидина, который является маркером воспаления или инфекции. Он не позволяет железу всасываться или высвобождаться из трех основных источников: кишечника, макрофагов печени/селезенки и гепатоцитов. Пациент не может восполнить дефицит этого элемента даже принимая препараты.

Такой патогенез АХЗ чаще всего встречается при хронических заболеваниях кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит) и ревматических болезнях.

Как это работает?

Низкий уровень гепсидина в крови свидетельствует о дефиците железа в организме и активирует все три пути поступления железа в организм. А при воспалении, инфекции или онкозаболевании гепсидин повышается, как белок острой фазы воспаления. Получается замкнутый круг: дефицит железа есть, но высокий уровень «воспалительного гепсидина» у пациентов с онко- и воспалительными хроническими заболеваниями не дает его восполнить.

● Влияние фактора некроза опухолей α (ФНО-α), интерлейкина-1 (ИЛ-1), и других цитокинов на клетки-предшественники. Это приводит к торможению выработки и созревания эритроцитов, угнетению продукции эритропоэтина, который также важен для стимуляции эритропоэза.

Такой патогенез АХЗ чаще встречается при хронических заболеваниях почек.

Как это работает?

На синтез эритропоэтина, который отвечает за стимуляцию эритропоэза (образование новых эритроцитов) влияют не только хронические болезни почек, но и любые воспалительные заболевания, потому что в крови повышается содержание провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-1), которые снижают секрецию эритропоэтина.

Как диагностировать АХЗ?

● Размер эритроцитов (MCV) в норме, реже снижен (в отличие от железодефицитной анемии).

● Содержание гемоглобина в эритроцитах (MCH) в норме, реже ниже нормы.

*Таким образом, чаще всего анемия хронических заболеваний — это нормоцитарная нормохромная анемия.

● Важным признаком, отличающим железодефицитную анемию от АХЗ, является снижение ферритина. При АХЗ уровень ферритина остается нормальным или повышается как острофазовый белок воспаления/инфекции или онкомаркер при онкозаболеваниях.

● При постановке диагноза АХЗ надо ответить на вопрос: «Дефицит железа является абсолютным (истинным) или функциональным (перераспределительным)?». Тактика лечения будет разной: в первом случае назначение препаратов железа приведет к быстрой компенсации дефицита и выздоровлению, во втором — их прием будет бесполезным.

Как лечить анемию хронических заболеваний?

1. Лечение основного заболевания.

Выше разобран патогенез анемии — для понимания того, что при АХЗ в первую очередь надо лечить основное заболевание. Снижая активность воспалительного процесса в организме, мы даем возможность железу при его дефиците всасываться из ЖКТ. Бывают ситуации, когда это невозможно. Единственное утешение — АХЗ развивается медленно и чаще имеет легкую степень тяжести.

2. Переливание эритроцитарной массы и эритропоэзстимулирующие препараты, с или без сочетания с внутривенными препаратами железа — при тяжелом течении анемии.

В любом случае лечением АХЗ должны заниматься грамотные специалисты, самодиагностики и самолечения здесь быть не должно.

Анемия: симптомы, лечение, профилактика

Сегодня речь пойдет об анемии. Что это за болезнь? Насколько она опасна? Как лечить и предотвратить анемию? На эти, и не только, вопросы ответит врач-терапевт Клиники «СМИТРА», доктор с более чем 30-летним опытом Марченко Светлана Александровна.

Что такое анемия?

Анемия (или малокровие) – это состояние, при котором происходит снижение количества гемоглобина иногда со снижением количества эритроцитов. Из-за этого ухудшается передача кислорода в ткани и возникает гипоксия, т.е. кислородное голодание тканей.

Причины возникновения и виды анемии

Анемия может быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом или проявлением осложнения другой болезни или синдрома. Среди основных причин возникновения малокровия выделяются следующие:

Разные формы заболевания отличаются симптомами и осложнениями. Без адекватного лечения анемия может осложниться патологией сердечно-сосудистой системы, преждевременными родами или даже летальным исходом.

В чем опасность длительно существующей анемии?

Как мы уже сказали выше, анемия приводит к гипоксии – кислородному голоданию тканей. Поэтому даже при легком течении длительно существующая анемия способна нанести серьезный вред здоровью. Длительная гипоксия приводит к нарушению обмена веществ, накоплению токсических продуктов метаболизма, избыточной нагрузке на органы жизнеобеспечения – сердце, легкие, печень, почки, головной мозг. На фоне хронической анемии любое острое заболевание – ангина, вирусная инфекция и т.д. – протекают значительно тяжелее и сложнее поддаются лечению.

Симптомы анемии

Для каждого вида малокровия характерны свои проявления, но все же можно выделить ряд общих признаков анемий:

Как мы видим, проявления анемии могут быть абсолютно разнообразными. Поэтому при ухудшении самочувствия и при появлении описанных выше или любых других симптомов рекомендуем сразу же обратиться к врачу.

Как диагностировать анемию?

Диагностировать заболевание помогают лабораторные исследования, ведь определить заболевание «на глаз» невозможно. Только корректная диагностика поможет выбрать верную тактику дальнейшего лечения и, соответственно, гарантировать пациенту благополучный исход.

При подозрении на тот или иной вид анемии доктор обязательно назначит вам анализы крови: общий и биохимический. Изменения показателей (гемоглобина, железа, эритроцитов, СОЭ, витамина В12 и т.д.) не только ответят на вопрос: есть ли анемия, но и помогут доктору выбрать подходящий путь лечения.

Также доктор обязательно посоветует провести анализ кала на скрытую кровь, кал на яйца глистов и простейшие, капрограмму, и при необходимости кал на кальпротектин (специфический маркер воспаления кишечника).

Для исключения острой и хронической кровопотери проводится фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), колоноскопия, при невозможности проведения данных процедур назначается ирригоскопия. Также показаны консультация проктолога, УЗИ органов брюшной полости и почек. Женщинам рекомендована консультация гинеколога.

На начальных этапах лечением малокровия занимается врач-терапевт. Затем при необходимости пациент может быть направлен к гематологу – специалисту, который занимается профилактикой, диагностикой и лечением крови и органов кроветворения.

Лечение анемии

Лечение любой анемии может назначать только квалифицированный доктор после тщательного обследования! Иначе все попытки самостоятельного повышения гемоглобина будут малоэффективны, напрасны или даже опасны.

Можно ли лечить анемию народными средствами?

Для лечения анемии, в первую очередь, необходимо обратиться к специалистам и получить курс медикаментозной терапии. Народные средства же можно использовать в качестве вспомогательных при прохождении основного курса лечения, назначенного доктором.

Питание при анемии

Обратите пристальное внимание на продукты своего повседневного рациона. Достаточно ли в них железа? Для того, чтобы в организме не произошел дефицит этого важного элемента, необходимо употреблять в пищу продукты, насыщенные железом. Железом богаты как продукты животного происхождения, так и растительного. Железо животного происхождения содержится в мясе, субпродуктах, птице и рыбе. При том, чем темнее мясо, тем больше в нем железа. Этот тип усваивается наиболее эффективно (от 15 до 30%). Из продуктов растительного происхождения наиболее богаты железом бобовые, шпинат, яблоки, злаковые, орехи, сухофрукты. Железо из растительных продуктов усваивается организмом менее эффективно. Для улучшения усвоения железа из продуктов растительного происхождения их следует принимать с продуктами богатыми витаминами С (цитрусовые, зелень, томаты, сладкий перец, шиповник, капуста). Также хорошо сочетается с железом фолиевая кислота. Ее можно обнаружить в зерновом хлебе, кукурузе, авокадо, рисе, овсяной, ячневой, и перловой крупах.

Стараясь повысить уровень железа с помощью пищи, не переусердствуйте! Большое количество богатой железом пищи может привести к его повышению, а это чревато новыми проблемами.

Анемия – распространенная и серьезная болезнь, которую нельзя пускать «на самотек». Для того, чтобы избежать развития анемии и других заболеваний, необходимо проходить ежегодный профилактический осмотр: сдать общий анализ крови и мочи, кал на скрытую кровь, пройти флюорографию, посетить терапевта, уролога, стоматолога женщинам – гинеколога.

При наличии признаков хронического кровотечения и воспаления, а также любых симптомов анемии срочно обращайтесь к доктору! Врач-терапевт назначит необходимое обследование и по его результатам адекватное лечение, которое поможет в максимально короткий срок вернуться к здоровой, полноценной жизни!

Материал подготовлен при участии врача-терапевта Клиники «СМИТРА» Марченко Светланы Александровны.

© 2010-2021 СМИТРА.

Все права защищены. Никакие материалы данного сайта не могут быть скопированы и использованы без письменного разрешения, кроме как для частного, некоммерческого просмотра.

Анемии

ЧТО ТАКОЕ АНЕМИЯ?

Различные виды анемий выявляются у 10-20% населения, в большинстве случаев у женщин. Наиболее часто встречаются анемии, связанные с дефицитом железа (около 90% всех анемий), реже анемии при хронических заболеваниях, еще реже анемии, связанные с дефицитом витамина В12 или фолиевой кислоты (мегалобластные), гемолитические и апластические. Необходимо помнить, что анемия может иметь сложное происхождение. Возможно сочетание железодефицитной и В12-дефицитной анемий.

КЛАССИФИКАЦИЯ АНЕМИЙ

Нередко первой жалобой у пожилых пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца, является учащение приступов стенокардии, даже после небольшой физической нагрузки. Характер и выраженность жалоб при анемии разнообразны и зависят от вида, степени тяжести анемии, скорости ее развития и индивидуальных особенностей больного.

ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ

Дополнительные методы исследования используются для более детальной диагностики отдельных видов анемии.

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ

ДИАГНОСТИКА

В12-ДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ

ДИАГНОСТИКА

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

ФОЛИЕВОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ

ДИАГНОСТИКА

АНЕМИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ДИАГНОСТИКА

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

ПРИОБРЕТЕННАЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ

ДИАГНОСТИКА

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

Как правило, перечисленные методы лечения приобретенной гемолитической анемии используются последовательно. Плазмаферез является дополнительным методом и может сопровождать любое медикаментозное или хирургическое лечение. При тяжелых формах заболевания, не отвечающих на вышеперечисленные методы лечения, может быть проведена высокодозная иммуносупрессивная терапия с последующим использованием колониестимулирующих факторов и/или кроветворных стволовых клеток.

АПЛАСТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

ДИАГНОСТИКА

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ:

Лечение больных тяжелой и крайне тяжелой апластической анемией начинают сразу после подтверждения диагноза. Терапия должна проводиться в специализированном гематологическом стационаре, имеющем необходимый опыт работы и соответствующее оснащение. Размещение должно проводиться в палатах не более чем на 2-х человек, с туалетом и душем. Важную роль играет вентиляция, обеспечивающая быстрое удаление из воздуха микробных тел, представляющих опасность для больных апластической анемией.

Хроническая анемия что это

Анемия – состояние, при котором количество эритроцитов и/или гемоглобина в крови становится ниже нормы.

Эритроциты и содержащийся в них гемоглобин участвуют в транспорте кислорода от легких к тканям. Без кислорода многие ткани и органы могут испытывать гипоксию (кислородное голодание), что крайне отрицательно сказывается на их работе. В зависимости от степени снижения уровня эритроцитов и/или гемоглобина анемия может быть легкой, умеренной или тяжелой.

Самой частой причиной анемии является дефицит железа.

Несмотря на то что различные виды анемий вызываются разными причинами, симптомы у них очень схожи:

Кто в группе риска?

Анемия очень распространена и встречается и у женщин, и у мужчин разных возрастов. Однако существуют группы людей, которые подвержены развитию этого заболевания больше, чем другие:

Общая информация о заболевании

Существует два основных механизма развития анемии:

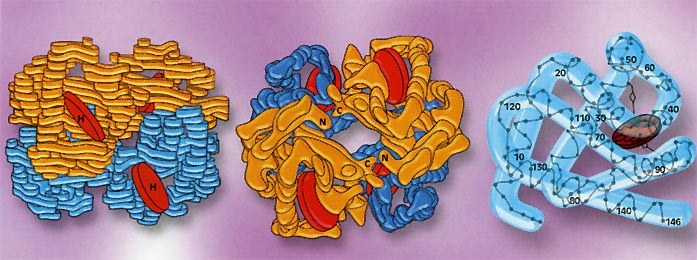

Механизмы развития наиболее распространенных видов анемий

Вид анемии

Механизм

Возможные причины

Рекомендуемые тесты

Уменьшение количества железа в организме приводит к снижению гемоглобина и, как следствие, к снижению количества эритроцитов.

Кровопотеря, диета с низким содержанием железа, нарушенное всасывание железа.

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), железо в сыворотке, железосвязывающая способность сыворотки, трансферрин, ретикулоциты.

Недостаток витамина В12 препятствует росту и развитию эритроцитов, а это в свою очередь вызывает снижение количества эритроцитов.

Отсутствие внутреннего фактора, диета с низким содержанием витамина B12, нарушение всасывания витамина В12.

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), витамин В12.

Уменьшение образования всех типов клеток в костном мозге, в том числе эритроцитов.

Противоопухолевая терапия, воздействие токсинов, аутоиммунные заболевания, вирусные инфекции.

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), ретикулоциты, эритропоэтин, скорость оседания эритроцитов (СОЭ).

Продолжительность жизни эритроцитов, которая в норме составляет около 120 дней, уменьшается из-за их разрушения в кровеносном русле.

Врождённые нарушения развития эритроцитов, реакции при переливании крови, аутоиммунные заболевания, прием некоторых лекарств.

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), ретикулоциты, билирубин.

Анемия при хронических заболеваниях

Различные длительно протекающие болезни приводят к уменьшению образования эритроцитов.

Заболевания почек, сахарный диабет, туберкулез, ВИЧ.

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), эритропоэтин, скорость оседания эритроцитов (СОЭ).

Все анемии можно разделить на 2 группы: острые и хронические. Хроническая развивается медленно, без явных симптомов, в течение длительного периода времени, например при хронических заболеваниях почек или при онкологии. При этом симптомы анемии могут быть сглажены проявлениями основного заболевания. Поэтому такой вид долго может оставаться нераспознанным.

Острая анемия возникает в результате резкой обильной кровопотери, например после повреждения кровеносных сосудов из-за травмы или при желудочно-кишечном кровотечении. Её симптомы проявляются сразу же: сильное головокружение, слабость, бледность, шум в ушах.

Основной метод выявления анемии – общий анализ крови, который показывает количество и соотношение различных клеток в кровяном русле. Он даёт возможность доктору оценить размер, форму и зрелость клеток крови. Могут быть назначены и другие исследования, такие как тест на ферритин, сывороточное железо и др. При уже диагностированной анемии для определения её вида используется биохимический анализ крови.

Лечением наиболее распространённых форм анемий лёгкой степени чаще всего занимается терапевт. Исходя из результатов общего анализа крови, он может направить пациента к другому специалисту, например к гематологу.

Для профилактики анемии необходимо сбалансированное питание, и главное – оно должно быть разнообразным, потому что к этому заболеванию может привести недостаток различных веществ: железа, белков, витаминов группы В, фолиевой, аскорбиновой кислоты, меди, кобальта и т. д. К тому же, например, для удовлетворения потребности человека в железе следует, чтобы в рационе, помимо самого железа, были ещё и вещества, способствующие его усвоению, в первую очередь это витамин C.

Еще раз об анемии… Точная дифференциальная диагностика – залог успешного лечения

Куриляк О.А., к.б.н.

Анемией обозначается состояние, которое характеризуется снижением содержания в крови гемоглобина ( 3 4,5-11,0*10 9 /л

Дети до 2 лет: 0,4-1,0 мг/л (7 – 18,0 мкмоль/л)

Итак, на первом этапе в лаборатории следует повести анализ образца на гематологическом анализаторе. При выявлении снижения гемоглобина необходимо прежде всего определить характер анемии: гипо-, нормо- или гиперхромный. Критерием является величина МСН, отражающая, как известно, среднее содержание гемоглобина в эритроците.

Гипохромные анемии характеризуются низким значением МСН ( 95 фл). Значение MCHC тоже не выходит за пределы нормы, а снижение гемоглобина обычно обусловлено резким снижением количества эритроцитов с преобладанием фракции клеток с большим объемом (макроцитов). К данному типу анемий относят В12-дефицитную, фолиеводефицитную и аутоиммунную гемолитическую анемии.

Нормохромные анемии в большинстве случаев являются и нормоцитарными, т.е. все эритроцитарные индексы находятся в пределах нормы (см. Табл. 1). Причиной снижения гемоглобина в этих случаях является снижение общего количества эритроцитов. В группу нормохромно-нормоцитарных анемий входят анемии при острой кровопотере, а также разнообразные гемолитические анемии и анемии при костномозговой недостаточности.

МСН является аналогом цветового показателя (ЦП),который вычисляют в тех случаях, когда в лаборатории нет гематологического анализатора и подсчет эритроцитов осуществляется в камере Горяева. Нормальные значения ЦП находятся в пределах 0,85 – 1,0. Однако, в случае ошибочного подсчета числа эритроцитов, в частности занижения их количества (что при ручном подсчете случается достаточно часто!), цветовой показатель может оказаться близким к единице. Это может служить источником серьезной ошибки на начальном этапе диагностического поиска, которая повлечет за собой назначение необоснованных исследований, и, как следствие, существенно усложнит дифференциальную диагностику.

Алгоритм диагностического поиска при анемии

Гипохромно-микроцитарные анемии

Как было упомянуто выше, при выявлении у пациента гипохромного характера анемии в первую очередь следует заподозрить ЖДА (все ЖДА являются гипохромными!). Однако факт наличия гипохромной анемии сам по себе не исключает других патогенетических вариантов анемии, поскольку не все гипохромные анемии являются железодефицитными. Например, гипохромная анемия может возникать при нарушении синтеза гемоглобина в результате нарушения включения в его молекулу железа при нормальном или даже повышенном уровне железа в сыворотке крови (см. нарушение синтеза порфиринов). Поэтому для дифференциальной диагностики этих состояний следует в первую очередь провести исследование содержания железа в сыворотке. Причем, этот анализ надо выполнять обязательно до назначения больным лекарственных препаратов железа или проведения трансфузий эритроцитов.

Если уровень железа в сыворотке крови находится в пределах нормы или повышен, следует заподозрить у пациента анемию, связанную с нарушением синтеза порфиринов или талассемию и на следующем этапе диагностики целесообразно определить концентрацию ретикулоцитов. Выявление пониженного уровня железа в сыворотке крови однозначно указывает на необходимость определения других показателей обмена железа (ОЖСС и уровень ферритина).

При ЖДА этот показатель снижается (менее 15%), а при перегрузке железом значительно повышается (более 50%).

Еще одним высоко специфичным диагностическим признаком ЖДА является концентрация ферритина в сыворотке крови. Уровень ферритина отражает величину запасов железа в организме. Поскольку истощение запасов железа является обязательным этапом формирования ЖДА, то снижение содержания ферритина (менее 15 мкг/л) – характерный признак не только ЖДА, но и латентного дефицита железа. Однако этот показатель следует оценивать с осторожностью при сопутствующих острых воспалительных процессах, болезнях печени и некоторых опухолях. Дело в том, что ферритин принадлежит к классу острофазных белков и при перечисленных выше состояниях его синтез увеличивается, что при ЖДА может маскировать гипоферритинемию.

снижение содержания ферритина в сыворотке.

Клинический пример №1: У 34-летней женщины выявлена гипохромная микроцитарная анемия с очень низкими MCV (49,0 фл) и МCH (15.0 пг), а также существенно увеличенным значением RDW ( 21.3%).

Т. о., биохимические исследования подтвердили диагноз ЖДА.

После 10-дневного курса терапии пероральными препаратами железа отмечено увеличение RDW, а также появление на гистограмме распределения эритроцитов по объему второго пика в области нормоцитов (отмечен стрелкой).

Полученная кривая свидетельствует об адекватности назначенного лечения.

Таким образом, по данным гемограммы анемия отсутствует. Однако, в картине крови преобладают микроциты с низким содержанием гемоглобина. Наиболее вероятен диагноз – латентный дефицит железа.

2. Анемии при хронических заболеваниях (АХЗ) = железораспределитель-ные анемии

Среди микроцитарно-гипохромных анемий второе место по частоте после ЖДА занимают анемии при различных воспалительных заболеваниях как инфекционного, так и неинфекционного происхождения.

При всем многообразии патогенетических механизмов анемий в данных ситуациях одним из основных при АХЗ считается перераспределение железа в клетки макрофагальной системы, активирующейся при различных воспалительных или опухолевых процессах. Поступающее в организм и высвобождающееся из разрушающихся эритроцитов железо переходит, главным образом, в депо, где и накапливается в макрофагальных клетках в виде железосодержащего белка ферритина. В то же время, перенос железа из клеточного ферритина к трансферрину нарушен, что влечет за собой снижение уровня сывороточного железа. Развивается перераспределительный, или функциональный, дефицит железа вследствие накопления и блокады освобождения железа в тканевых макрофагах, что приводит к снижению доставки железа к эритрокариоцитам костного мозга, нарушению эритропоэза и развитию анемии. Поскольку истинного дефицита железа при этих АХЗ не наблюдается, более оправданно говорить не о железодефицитных, а о железоперераспределительных анемиях. Выделение железоперераспределительных анемий в отдельный патогенетический вариант имеет важное значение, так как при сходстве данного варианта с ЖДА терапевтические подходы при этих анемиях абсолютно различны.

Критерии железоперераспределительных анемий:

3. Анемии, связанные с нарушением синтеза порфиринов = сидероахрести-ческие анемии

Картина гемограммы при данном типе анемий аналогична таковой при ЖДА, поэтому для уточнения диагноза следует обращать пристальное внимание на биохимические показатели обмена железа (Табл.3).

Критериями сидероахрестических анемий являются:

Пациентку лечили препаратами железа. Эффекта не было. После проведения дополнительных исследований получены следующие результаты:

Поскольку при мегалобластном типе кроветворения соотношение лейкопоэз/эритропэз сдвигается в сторону эритропоэза, при анализе гемограммы обычно отмечается лейкопения и тромбоцитопения, которые носят умеренно выраженный характер. Нарушение процессов созревания гранулоцитарного ростка приводит к появлению в крови гигантских гиперсегментированных нейтрофилов.

На этапе синдромной диагностики основным методом является исследование костного мозга, при котором выявляется мегалобластический тип кроветворения с высоким уровнем неэффективного эритропоэза. Данное исследование должно проводиться до назначения витамина В12, т.к. иньекция В12 в течение 1-2 суток изменяет тип кроветворения в костном мозге. Мегалобласты уменьшаются в размерах, меняется структура ядра, клетки становятся макронормобластами. Только по присутствию гиганских форм нейтрофилов можно предположить, что имело место мегалобластическое кроветворение. При невозможности выполнить диагностическое исследование костного мозга допустимо пробное назначение витамина В12 с последующим обязательным исследованием количества ретикулоцитов через 3–5 дней (не позже), приобретающим диагностическое значение. Если анемия связана с дефицитом витамина В12, то под влиянием нескольких инъекций препарата происходит трансформация мегалобластического кроветворения в нормобластическое, что приводит к значительному увеличению в периферической крови количества ретикулоцитов по сравнению с исходным (ретикулоцитарный криз).

Окончательная верификация В12-дефицитного характера анемии может быть осуществлена с помощью исследования концентрации в крови витамина В12 (норма для взрослых: 148-616 пмоль/л, старше 60-ти лет: 81-568 пмоль/л).

Макроцитоз в комбинации с гиперсегментацией нейтрофилов и дефицитом витамина В12 подтверждают диагноз В12-дефицитной анемии.

Фолиево-дефицитные анемии

Фолиево-дефицитные анемии по своим гематологическим признакам (макроцитоз, мегалобластический эритропоэз) аналогичны В12-дефицитным анемиям. Отличительной особенностью является снижение в сыворотке крови уровня фолата (норма 6-20 нг/мл), а также снижение его концентрации в эритроцитах (норма 160-640 нг/мл).

Нормохромно-нормоцитарные анемии

1. Гемолитические анемии ГА

Основным патогенетическим механизмом развития гемолитической анемии (ГА) является укорочение продолжительности жизни эритроцитов (в норме в среднем 120 дней) и их преждевременный распад под воздействием различных причин.

Критерии ГА:

Большинство ГА являются нормохромными, за исключением ГА, связанной с нарушением синтеза глобина (талассемия), которая, как было отмечено выше, является гипохромной. Основным лабораторным признаком, позволяющим заподозрить ГА, является повышение в крови количества ретикулоцитов, в связи с чем данный анализ следует считать обязательным при всех неясных анемиях. Фактически ретикулоцитоз встречается в двух ситуациях, при которых активируется нормальный эритропоэз – при гемолизе и острых кровопотерях. Наряду с ретикулоцитозом при интенсивном гемолизе в крови обнаруживаются ядросодержащие эритроидные клетки (эритрокариоциты), обнаруживаемые в норме только в костном мозге. Наличие или отсутствие гипербилирубинемии определяется, с одной стороны, интенсивностью гемолиза, а с другой – функциональной способностью печени связывать билирубин с глюкуроновой кислотой и экскретировать его в желчь. Поэтому нормальные показатели содержания билирубина в крови не исключают гемолиза. При некоторых ГА, сопровождающихся внутрисосудистым гемолизом (болезнь Маркиафавы, аутоиммунные ГА), в крови увеличивается содержание свободного гемоглобина, выделяющегося с мочой в виде гемосидерина. Последний может быть обнаружен в моче с помощью бензидиновой пробы (аналогичной исследованию скрытой крови в кале) или при окраске осадка мочи на выявление гемосидерина. Эти информативные тесты должны чаще использоваться в лабораторной практике при подозрении на внутрисосудистый гемолиз.

Наследственные ГА связаны с различными генетическими дефектами, в частности с дефектом мембраны эритроцитов (наследственный микросфероцитоз, овалоцитоз), дефицитом некоторых ферментов в эритроцитах (глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа, пируваткиназа и др.), нарушением синтеза цепей глобина (талассемия), наличием нестабильных гемоглобинов.

Среди приобретенных ГА наиболее распространенными являются аутоиммунные ГА (симптоматические и идиопатические). Симптоматические аутоиммунные ГА возникают на фоне лимфопролиферативных заболеваний (хронический лимфолейкоз, лимфогранулематоз и др.), системных васкулитов (системная красная волчанка, ревматоидный артрит), хронического активного гепатита, некоторых инфекций, в частности, вирусных, при приеме ряда медикаментов (альфа-метилдопа). Если причина аутоиммунного гемолиза не выявляется, то говорят об идиопатических ГА. К приобретенным ГА относятся болезнь Маркиафавы (перманентный внутрисосудистый гемолиз), микроангиопатические ГА (гемолиз вследствие ДВС-синдрома на фоне различных заболеваний), механический гемолиз при протезированных сосудах и клапанах сердца, маршевой гемоглобинурии, ГА при воздействии различных токсических веществ (уксусная кислота, мышьяк и др.).

При наличии соответствующих подозрений уточнению причины ГА, т.е. нозологической диагностике, могут способствовать следующие исследования:

2. Анемии при костномозговой недостаточности

В основе данного патогенетического варианта анемий лежит нарушение нормальной продукции эритроидных клеток в костном мозге. При этом часто одновременно с угнетением эритропоэза имеется нарушение продукции клеток гранулоцитарного и тромбоцитарного ростков, что отражается на составе периферической крови (панцитопения) и служит ориентиром в распознавании возможного механизма развития анемии.

Критерии анемии при костномозговой недостаточности:

Ключевой особенностью, позволяющей предположить данный патогенетический вариант анемий, является нарушение со стороны других ростков костного мозга (гранулоцитопения, тромбоцитопения), что может проявляться соответствующей клинической симптоматикой в виде инфекционных осложнений (часто отмечается только лихорадка) или геморрагического синдрома (зависит от выраженности тромбоцитопении). Уместно напомнить, что при В12-дефицитной анемии также может наблюдаться лейко- и тромбоцитопения, однако цитопении при этом выражены умеренно и обычно не сопровождаются описанными симптомами.

Анемия при костномозговой недостаточности может возникать при следующих заболеваниях и патологических процессах: острые и хронические лейкозы; метастазы злокачественных опухолей в костный мозг; замещение костного мозга фиброзной тканью (миелофиброз) вследствие различных причин; замещение костного мозга жировой тканью (апластическая анемия) вследствие различных причин; изолированное угнетение продукции эритроидных клеток костного мозга, чаще иммунной природы (парциальная красноклеточная анемия); миелодиспластический синдром (гетерогенная группа гематологических нарушений, одними из которых являются так называемые рефрактерные анемии).

Фактически с помощью исследования костного мозга (цитологического, гистологического) при данном патогенетическом варианте осуществляется нозологическая диагностика, хотя часто требуется уточнение формы и причины выявленных изменений.

В основе развития анемии может лежать так называемый миелодиспластический синдром (МДС), который является результатом приобретенного дефекта стволовой клетки-предшественницы миелопоэза, что приводит к нарушению нормальной дифференцировки клеток различных ростков костного мозга (эритроидного, гранулоцитарного, тромбоцитарного). В результате этого гемопоэз оказывается неэффективным, что в конечном счете проявляется цитопениями в различных сочетаниях. Неэффективность эритропоэза позволяет трактовать анемию при МДС как следствие костномозговой недостаточности. Основным признаком, позволяющим заподозрить МДС, является бедность клетками периферической крови в сочетании с высокой клеточностью костного мозга и признаками дисплазии всех ростков кроветворения. МДС встречается почти исключительно у больных пожилого и старческого возраста, характеризуется анемией, рефрактерной к лечению препаратами железа, витамином В12, фолиевой кислотой, повышением в костном мозге эритроидных клеток, содержащих железо (рефрактерная анемия с сидеробластами).

3. Анемия при уменьшении массы циркулирующих эритроцитов

Данный патогенетический вариант анемии отличается от остальных и характеризуется уменьшением количества эритроцитов и гемоглобина за счет уменьшения массы циркулирующей крови. Основной причиной развития данного варианта анемий являются острые кровопотери различной локализации.

Основные признаки анемии при уменьшении массы эритроцитов: