что такое звательный падеж

Звательный падеж

Исторически звательная форма являлась элементом индоевропейской системы падежей и существовала в латыни, санскрите, и древнегреческом. Хотя, впоследствии, она была утеряна многими современными индоевропейскими языками, некоторые языки сохранили её до нашего времени, примером чему могут являться греческий, цыганский, многие славянские языки (украинский, белорусский, польский, сербский и др.) и некоторые кельтские языки (шотландский и ирландский), балтийские языки (например: латышский и литовский). Из романских звательная форма сохранилась только в румынском языке. Она также присутствует в некоторых не-индоевропейских языках, таких как грузинский, арабский и корейский.

Содержание

Русский язык

В современном русском языке существует в виде нескольких архаизмов, по большей части входящих в состав фразеологических оборотов и других речевых формул (Бо́же, Созда́телю, Го́споди, Иису́се, Христе́, влады́ко, метрополи́че, вра́чу, ста́рче, о́тче, бра́те, сы́не, дру́же, кня́же, челове́че и другие). В современном литературном языке он утрачен.

В то же время, иногда под «современным звательным падежом» понимаются словоформы с нулевым окончанием существительных первого склонения, как Миш, Лен, Тань, Марин, бабуль, мам, пап и т. п., то есть совпадающие по форме со склонением множественного числа родительного падежа.

В древнерусском языке звательный падеж имели существительные только в единственном числе и только мужского и женского рода, но не среднего (так как последний был остатком индоевропейского «неодушевленного рода» и по происхождению обозначал только неодушевленные предметы). Образовывался звательный падеж следующим образом:

-и: ночи! огни! Господи!

Кроме того, в процессе словоизменения происходило чередование согласных по первой палатализации: к — ч (человек — человече), г — ж (бог — боже, друг — друже), x — c (влах — власе).

В остальных склонениях звательный падеж совпадал с именительным.

Звательный падеж иногда встречается в литературе либо в целях архаизации ( «чего тебе надобно, старче?» — Пушкин), либо в цитатах из церковнославянских текстов и молитв («Царю небесный, спаси меня…» — Лермонтов), либо для «украинизации» речи героев-украинцев («А поворотись-ка, сынку!» — Гоголь; «Ты откуда, человече?»; «Я, батько, бежал из Балты» — Багрицкий).

Латышский язык [2]

В латышском языке звательный падеж важно запоминать для I, II, III и IV склонений.

| Падеж | I скл. | II скл. | III скл. | IV скл. |

|---|---|---|---|---|

| И. | —s | —is | —us | —a |

| Зв. | -∅! | —i! | — u! | -Ø! |

| Падеж | I скл. | II скл. | III скл. | IV скл. |

|---|---|---|---|---|

| И. | Skolnieks | Kaķis | Edžus (имя) | Sieva |

| Зв. | Skolniek! | Kaķi! | Edžu! | Siev! |

Для V, VI скл. звательный падеж образуется только тогда, когда в слове есть уменьшительно-ласкательный суффикс, при его образовании отбрасывается окончание. Например: Ilze — Ilzīte — Ilzīt!, zivs — zivtiņš — zivtiņ!

Для множественного числа звательный падеж совпадает с именительным.

Украинский язык

В украинском языке, как и в его основе — древнерусском, сохранился отдельный звательный падеж (кличний відмінок или клична форма) — для единственного числа первого, второго и третьего склонений. В множественном числе, а также в четвёртом склонении он совпадает с именительным падежом, кроме исключения — «панове», звательный падеж от множественного числа слова «пан» («господин»), что соответствует русскому обращению «господа».

Белорусский язык

Обычно в современном белорусском языке (так называемый «наркомовский» или официальный вариант) не выделяется отдельного звательного падежа.

Сторонники «классического» варианта белорусского языка (тарашкевицы), наоборот, обычно подчёркивают звательный падеж как отличительную черту белорусского языка от русского.

Польский язык

В польском языке звательный падеж (именуемый обычно «звательной формой», wołacz) сохранился для всех существительных мужского и женского рода единственного числа. Применительно к существительным среднего рода (второе склонение) и множественного числа всех родов он полностью совпадает с именительным.

Болгарский язык

Латинский язык

Звательный падеж местоимения meus (мой) — mi: mi fili (обращение «мой сын»)! Существует особое слово o, которое используется при обращением. Его можно считать показателем звательного падежа.

Грузинский язык

На примере слова კაცი (рус. человек ) для обоих склонений существительных:

Звательный падеж и двойственное число

Андрей Григорьев, доктор филологических наук.

Все лекции цикла можно посмотреть здесь.

Когда мы обращаемся к церковнославянскому материалу, часто нам справедливо кажется, что сложности, которые могут возникать у обращающегося к древнему тексту, связаны с пониманием грамматических явлений.

Естественно, грамматическая система древнего языка достаточно активно развивалась, и в современном языке грамматика во многом упростилась, по сравнению с древним периодом. Тем не менее остатки и фрагменты грамматической системы древности того же самого церковнославянского языка вполне могут быть найдены нами в материале современного языка.

Это касается таких интересных грамматических явлений, связанных с именной системой церковнославянского и русского языков, например с системой падежной или системой числа. Исторически, кроме известных нам шести падежей, существовал еще звательный падеж, или звательная форма, то есть падеж, который имел значение и выполнял функцию обращения к лицам или предметам. На самом деле, как только мы сопоставляем этот материал с современным языком, мы видим, что и в нем есть некая звательная форма, когда мы берем слова I склонения, отсекаем от них окончания и получаем форму типа: «мам», «пап», «Маш», «Саш». Это форма, которую мы используем для обращения, но в ней нет признака, который мы бы воспринимали как падежный, то есть особого окончания. Здесь просто отсечение окончания, и это не факт современного литературного языка, а факт язык разговорного. Тем не менее функционально это тоже обращение, правда, таким образом мы обращаемся только к лицу, а исторически можно было обращаться и к лицам, и к предметам. Но и тут мы тоже можем увидеть, что в современном языке представлены архаичные формы звательного падежа, которые иногда даже используются, но уже не как обращения, а междометия. Это традиционные примеры типа «Господи», «Боже», «Отче». Как вы помните, в известной сказке Пушкина приплывает рыбка и спрашивает: «Чего тебе надобно, старче?» Не «старик», а «старче», не «отец», а «отче», не «Бог», а «Боже» – наблюдается особое окончание «е», а в форме «Господи» – «Господь» окончание. Мы видим, что исторически эта звательная форма, или звательный падеж, имела определенное окончание, два из них совершенно отчетливо представлены в современенном языке: «Боже» и «Господи». Видимо, исторически это были разные склонения, поэтому у них разные окончания.

Если мы возьмем формы устойчивых выражений, например о человеке, который должен сначала обратить внимание на себя, решить собственную проблему, а потом заниматься решением проблем других, мы говорим «врачу, исцелися сам». Это выражение из Евангелия, которое Христос использует как выражение, уже тогда имевшее пословичный характер. «Врач» и «врачу» – мы видим, что есть еще одно окончание – «у». Если и современные слова «врач» и «Бог», и исторические – это одно склонение, но у них разные окончания, видимо, это значит, что внутри каждого склонения были какие-то свои особенности, которые вынуждали использовать разные окончания. Это было завязано на том, что у слов типа «Бог» твердые конечные согласные основы, а у «врач» – как раз мягкая, но это особая, смешанная, разновидность в церковнославянском. В любом случае мы видим, что разность окончания показывает, что внутри одного склонения тоже могли быть особые случаи и разновидности.

Если мы возьмем известную молитву «Богородице Дево, радуйся», то в словах «Богороди-це», «Де-во», «Мари-е» видим, как звательный падеж представлен в формах, которые в современном языке относятся к I склонению (на «а» женского, мужского рода), а в церковнославянской грамматике это II склонение. Мы можем пронаблюдать эти формы, и такое вниательное отношение может указать нам на древнюю картину в более широком ключе.

Форма двойственного числа – использование некой особой формы числа по отношению к двум лицам или предметам – также достаточно сохранилась в русском языке. Например, в форме «воочию», что буквально означает «в двух глазах», какое-то особое окончание «ию», тоже маркирующее какой-то фрагмент древней системы. Или случаи типа: «два глаза», «два раба» и т.д., где мы думаем, что это родительный падеж единственного числа, а исторически это и есть форма двойственного числа, которая просто была переосмыслена в языке, как конструкция с родительным падежом единственного существительного.

Когда мы обращаемся к древнему тексту, то наблюдаем, что какие-то явления и элементы вполне сохранились в современном языке, но при этом, может быть, подверглись некоему переосмыслению. Как мы видим, форма «два раба», какой была исторически, так и сейчас визуально не изменилась.

Русский язык девяти падежей.

Почему девяти, ведь в школе мы учили только шесть? Да, в русском языке шесть самостоятельных падежей, но есть ещё три, которыми все мы часто пользуемся.

Звательный падеж (вокатив).

Точнее, назовём его ново-звательным, чтобы отличить от того звательного, который существовал несколько веков назад.

Самостоятельная форма осталась только у группы уменьшительных. Когда мы обращаемся к Ване, Ане, Диме, говорим им «Вань», «Ань», «Дим», мы употребляем форму ново-звательного падежа вместо именительного «Ваня», «Аня», «Дима». «Ты, Зин, уж лучше, помолчала бы!» (Высоцкий). Ещё ново-звательный падеж есть у слов «мама», «папа», «дядя», «тётя» («мам», «пап» и т. д.) и, редкий случай, у двух слов во множественном числе: «ребята» и «девчата» («ребят», «девчат»). Однажды я даже слышал: «Мужчина! Мужчин!» Этот падеж образуется, как вы видите, посредством усечения окончания до нулевого. Но иногда, он может отличаться и специально добавленным окончанием: «Дениса! Пора домой!» или (собаке по кличке Бим) «Бима! Ко мне!»

Разделительный падеж (партитив).

Самый, пожалуй, неустойчивый и сложный падеж. Считается вариацией родительного. Головка чеснока или головка чесноку, стакан кефира или стакан кефиру, бутылка коньяка или бутылка коньяку? У Булгакова кот Бегемот в ходе перестрелки одновременно сделал глоток бензина и напился бензину. Иногда просто необходимо употребить форму не стандартного родительного, а разделительного: «Я из лесу вышел» (Некрасов), «Огоньку не найдётся?», «без году неделя».

О звательном падеже в русском языке

http://www.rumbur.ru/rubrics/languages/526/

.

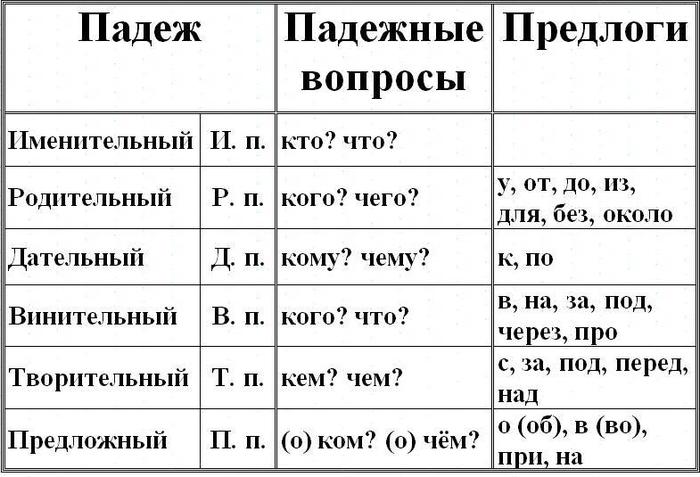

Каждый со школьной скамьи помнит, что в русском языке существуют 6 падежей, а именно: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Придумывались даже специальные стишки, чтобы дети лучше усваивали русские падежи. Вот один из примеров подобного стихосложения:

Иван (именительный)

Родил (родительный)

Девчонку, (дательный)

Велел (винительный)

Тащить (творительный)

Пеленку (предложный)

Ранее в русском языке выделялся звательный падеж (в близкородственных белорусском и украинском языках он выделяется как 7-ой падеж и поныне). Слова в форме этого архаичного звательного падежа можно обнаружить в старой литературе, особенно церковной. Типичные примеры — слова «отче», «Боже», «Господи», «старче». Они в современном русском языке являются архаизмами.

Но, как известно, свято место пусто не бывает. На месте вымершего старого звательного падежа возник так называемый новый звательный падеж, которым мы пользуемся в повседневном общении, даже не обращая на это внимание.

Пример:

— Вась, коньяк пить будешь?

— Нет, Тань, не буду, я сегодня за рулем:(

Таким образом, новый звательный падеж образуется путем усечения конечной гласной существительного.

Из вышеприведенного примера видно, что звательный падеж применяется исключительно при обращении. А из определения падежа следует, что он необходим для выражения зависимости слов в предложении:

(кто?) Иван родил (кого?) девчонку

Существительное «Иван» применено в форме именительного падежа, «девчонка» — в форме винительного. Отсюда мы понимаем, что именно Иван родил девчонку, а не наоборот.

Звательный падеж не выражает зависимости между словами и полноценным падежом в современном русском языке не считается.

.

Подробнее: http://www.rumbur.ru/rubrics/languages/526/

Другие статьи в литературном дневнике:

Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

© Все права принадлежат авторам, 2000-2021 Портал работает под эгидой Российского союза писателей 18+

Звательный падеж и «осколки» двойственного числа: семь фактов из истории русского языка

24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. К этой важной дате мы подготовили 7 интересных фактов из истории русского языка. В каком древнем падеже стоят слова «старче» и «боже»? Чем глаголица отличается от кириллицы? И какие «осколки» утраченного двойственного числа сохранились в современном русском языке? Рассказывает Татьяна Ковалева, кандидат филологических наук, преподаватель владимирского филиала Финансового университета. Смотрите новое видео о русском языке.

Факт № 1. Кириллицу использовали для записи чисел

24 мая не случайно выбрано Днем славянской письменности и культуры: в этот день отмечается день памяти солунских братьев Кирилла и Мефодия, которые создали первый славянский алфавит. Так, в IX веке по поручению византийского царя они придумали глаголицу и перевели с ее помощью на славянский язык первые богослужебные книги. Например, Евангелие.

Кирилл и Мефодий. Фото: i.pinimg.com

Глаголица. Фото: zen.yandex.ru

Однако наш современный алфавит называется кириллицей, и графически он отличается от глаголицы. Кириллицу придумали ученики Кирилла и Мефодия и назвали в честь своих учителей.

Кириллица. Фото: zen.yandex.ru

Славянские алфавиты были очень талантливо разработаны, так как позволяли записать звуки, характерные именно для славянского языка. Кроме того, каждая буква имела и числовое значение, ведь изначально славяне использовали для математических записей буквы с надстрочными обозначениями.

Аз с титло сверху обозначала единицу, Веди – два, Рцы – сто.

Следы этих записей вы и сегодня можете наблюдать в Суздале. Там, на башне Кремля, сохранились часы, где время обозначено с помощью славянских литер.

Факт № 2. Писали без пробелов

Интересно, что до изобретения книгопечатания русские текст не делили на слова и предложения. Знаки препинания тоже отсутствовали. Этот факт подтверждают древнерусские книги, летописи, а также берестяные грамоты, которые ежегодно находят на территории Великого Новгорода.

Берестяная грамота. Фото: russkiymir.ru

С XVI века в русских текстах появляются знаки препинания: точка, запятая, двоеточие. Остальные знаки ввели еще позже. Сегодня мы вновь можем встретить письмо без пробелов и знаков препинания. Например, в хэштегах. Как вы думаете, что же это — современное веяние или возвращение к средневековью?

Факт № 3. Русский глагол «растерял» древнерусские времена

Тот, кто говорит о трудности русского глагола, не учил древнерусский. В древнерусском языке глагол имел 4 формы прошедшего времени: аорист, имперфект, перфект и плюсквамперфект.

Факт № 4. Звательный падеж и «Боже, царя храни»

В русском языке могло быть не 6 падежей, а восемь. Возможно, даже больше. Кроме известных нам именительного, родительного, дательного, винительного, творительного и предложного, в языке существовали и сохранились некоторые формы звательного и местного падежей. Так, звательный падеж наши предки использовали для обращений. Например, княже, друже, отче.

Чего тебе надобно, старче? Фото: egocreo.ru

Но уже к XIV веку звательный падеж в русском языке стал сливаться с именительным и утратился. В современном русском языке еще можно встретить подобные формы: чего тебе надобно, старче, или междометие боже. Некоторые лингвисты выделяют и «новый звательный» падеж в обращениях типа Тань, Юр, мам. Местный же падеж обозначал указание на место, однако его формы совпали с предложным падежом.

Факт № 5. Один, два, много

В древнерусском языке существительные имели три формы числа: единственное, множественное и двойственное. Последнее использовали для обозначения парных предметов: берега, уши, руки, а также для обозначения двух предметов: две земли, два царя (царьма).

Факт № 6. ЖИ-ШИ пиши с буквой И

Все знают это правило с первого класса. Но почему мы так пишем? Оказывается, в древнерусском языке все шипящие были мягкими. Следовательно, после них требовалось писать гласные, указывающие на мягкость согласного: И или Е. К XIV веку Ж и Ш отвердели, а написание их с гласной И сохранилось и осталось нам как памятник их былой мягкости.

Факт № 7. Свод правил русского языка был составлен еще 1956 году

Сегодня русское правописание регулируется «Правилами русской орфографии и пунктуации». Этот обязательный свод правил был выпущен в 1956 году Академией наук СССР. Над ним трудились лучшие отечественные языковеды: В.В. Виноградов, С.И. Ожегов, Д.Н. Ушаков и др.

И по сей день только на него ориентируются все школьные учебники русского языка, орфографические словари и справочники. Пора ли что-то поменять в русской орфографии? Вопрос этот обсуждают много лет, однако стоит помнить, что любая орфографическая реформа – процесс очень непростой и недешевый. Готовы ли мы к нему?

Уважаемые читатели! Было бы интересно знать ваше мнение по этому вопросу. Нужна ли русскому языку реформа орфографии? И если да, то что бы вы изменили?

Сколько падежей в русском языке?

Но лингвисты кроме этих основных выделяют также дополнительные падежи. Дополнительные они потому что совпадают по своей форме с основными, но несут иную функцию. Так в русском языке есть еще семь падежей: партитив, лишительный, ждательный, местный, звательный, превратительный и счётный.

Партитив. или разделительный падеж. Отвечает на вопрос «чего?» Особенно хорошо он заметен применительно к неисчисляемым существительным: сахару, песку (не путать с дательным), чаю и др. Некоторые скажут, что форма «чаю» звучит как-то архаично, по-деревенски. Не уверен, что это правда; я бы скорее сказал «чаю», чем «чая», либо вообще бы переформулировал предложение так, чтобы использовать винительный падеж («Чай будете?»). Вот другой пример: «задать жару». По-деревенски? Пожалуй, нет. А вариант «задать жара» режет слух. Ещё примеры: «налить соку», «прибавить ходу».

Лишительный падеж используется вместе с отрицанием глагола во фразах вроде «не знать правды» (но «знать правду»), «не иметь права» (но «иметь право»). Нельзя сказать, что в варианте с отрицанием мы используем родительный падеж, потому, что в некоторых случаях слова остаются в форме винительного: «не водить машину» (а не машины), «не пить водку» (а не водки).

Ждательный падеж. С глаголами «ждать» и схожими по смыслу употребляется форма родительного, которую иногда выделяют в отдельный падеж. Например: жду письмо (винительный), но жду письма (ждательный).

Местный падеж, или локатив — формы местного падежа отвечают на такой вопрос, как «Где?».

Пример: «Объявление висит на двери» но при этом «О какой двери вы говорите?» Также «Он работает на дому» но «Антенна стоит на доме.» Здесь падежом управляет не предлог, а именно смысл. То есть если мы придумаем конструкцию с предлогом «в», когда нахождение в соответствующем месте не будет иметься в виду, нам обязательно захочется воспользоваться изъяснительным, а не местным падежом. Например, «я знаю толк в лесе». Если сказать «я знаю толк в лесу», то сразу кажется, что ты знаешь толк только, когда находишься в лесу, и, к тому же, забыл сказать, в чём же именно ты знаешь толк.

Звательный падеж, вокатив, используется при обращении к объекту, выраженному существительным. В разных источниках приводятся две группы примеров. Одна группа включает краткие формы имён, используемые только при обращении (Вась, Коль, Петь, Лен, Оль) и ещё некоторые слова (мам, пап). Другая группа включает устаревшие (жено) или религиозные (боже, господи) формы обращений. Мне не нравится идея считать это падежом, поскольку мне не кажется, что полученное в результате слово вообще является именем существительным. Поэтому же, кстати, притяжательный падеж в русском языке не является падежом, так как слова «Васин» или «мамин» являются не существительными, а прилагательными. Но что за часть речи тогда «Оль»? Я где-то встречал мнение, что это междометие, и, пожалуй, я соглашусь с этим. Действительно, «Оль» отличается от «эй» лишь тем, что оно образовано от имени «Оля», но по сути является всего лишь возгласом, направленным на привлечение внимания.

Превратительный падеж, (он же транслатив) используется во фразах вроде «пошёл в космонавты» или «баллотировался в президенты», «поступил в актеры». Обозначает переход в другое состояние или положение. В этих случаях винительный падеж множественного числа совпадает по форме с именительным.

Счётный падеж возникает при использовании некоторых существительных с числительными. Например, мы говорим «в течение (кого? чего?) чáса», но «три (кого? чего?) часá, то есть используем не родительный, а особый, счётный падеж. Также используется в выражениях наподобие «девять грамм»