что такое зона обитаемости в астрономии

Зона обитаемости

Из Википедии — свободной энциклопедии

Обита́емая зо́на, зо́на обита́емости, зона жизни [1] (англ. habitable zone, HZ ) в астрономии — условная область в космосе, определённая из расчёта, что условия на поверхности находящихся в ней планет будут близки к условиям на Земле и будут обеспечивать существование воды в жидкой фазе. Соответственно, такие планеты (или их спутники) будут благоприятны для возникновения жизни, похожей на земную. Вероятность возникновения жизни наиболее велика в обитаемой зоне в окрестностях звезды ( circumstellar habitable zone, CHZ ), находящейся при этом в обитаемой зоне галактики ( galactic habitable zone, GHZ ), хотя исследования последней пока находятся в зачаточном состоянии.

Нахождение планеты в обитаемой зоне и её благоприятность для жизни не обязательно связаны: первая характеристика описывает условия в планетной системе в целом, а вторая — непосредственно на поверхности небесного тела.

…села в креслище большого-здоровенного медведища, но оно показалось ей чересчур жёстким. Она пересела в кресло среднего медведя, но оно показалось ей чересчур мягким. Наконец плюхнулась в креслице маленького-малюсенького крошки медвежонка, и оно показалось ей не жёстким, не мягким, а в самый раз.

В англоязычной литературе обитаемую зону также называют зо́ной Златовла́ски (англ. Goldilocks Zone ). Это название представляет собой отсылку к английской сказке Goldilocks and the Three Bears, на русском языке известной под названием «Три медведя». В сказке Златовласка пытается воспользоваться несколькими наборами из трёх однородных предметов, в каждом из которых один из предметов оказывается по какому-либо параметру избыточным (большим, твёрдым, горячим и т. п.), другой — недостаточным (маленьким, мягким, холодным…), а третий, промежуточный между ними, предмет приходится «в самый раз». Аналогично, для того, чтобы оказаться в обитаемой зоне, планета не должна находиться ни слишком далеко от звезды, ни слишком близко к ней, а на «правильном» удалении.

Зона обитаемости

История изучения: планеты земного типа

С точки зрения астрофизики было несколько стимулов к возникновению понятия зоны обитаемости. Рассмотрим нашу Солнечную систему и четыре планеты земного типа: Меркурий, Венеру, Землю и Марс. У Меркурия нет атмосферы, и он находится слишком близко к Солнцу, поэтому не очень нам интересен. Это планета с печальной судьбой, потому что, даже будь у нее атмосфера, она была бы унесена солнечным ветром, то есть непрерывно истекающим из короны звезды потоком плазмы.

Рассмотрим остальные планеты земного типа в Солнечной системе — это Венера, Земля и Марс. Они возникли практически в одном месте и при одинаковых условиях

4,5 миллиардов лет назад. И поэтому с точки зрения астрофизики их эволюция должна быть довольно схожей. Сейчас, в начале космической эры, когда мы продвинулись в изучении этих планет при помощи космических аппаратов, полученные результаты показали экстремально различные условия на этих планетах. Теперь мы знаем, что на Венере очень высокое давление и очень жарко на поверхности, 460–480 °C — это температуры, при которых многие вещества даже плавятся. И с первых панорамных снимков поверхности мы увидели, что она совершенно неживая и практически не приспособлена к жизни. Вся поверхность — это один материк.

С другой стороны, Марс. Это холодный мир. Марс потерял атмосферу. Это опять же пустынная поверхность, хотя там есть горы и вулканы. Атмосфера из углекислого газа очень разреженная; если вода там и была, то она вся вымерзла. На Марсе есть полярная шапка, и последние результаты миссии к Марсу говорят о том, что под песчаным покрытием — реголитом — существует лед.

И Земля. Очень благоприятная температура, вода не замерзает (по крайней мере, не всюду). И именно на Земле возникла жизнь — как примитивная, так и многоклеточная, разумная жизнь. Казалось бы, мы видим небольшую часть Солнечной системы, в которой сформировались три планеты, называемые планетами земного типа, но их эволюция совершенно разная. И на этих первых представлениях о возможных путях эволюции самих планет и возникла идея о зоне обитаемости.

Границы зоны обитаемости

Астрофизики наблюдают и исследуют окружающий нас мир, окружающее нас космическое пространство, то есть нашу Солнечную систему и планетные системы у других звезд. И чтобы как-то систематизировать, куда смотреть, какими объектами интересоваться, нужно понимать, как определять зону обитаемости. Мы всегда полагали, что у других звезд должны быть планеты, но инструментальные возможности позволили нам открыть первые экзопланеты — планеты, расположенные за пределами Солнечной системы, — всего лишь 20 лет назад.

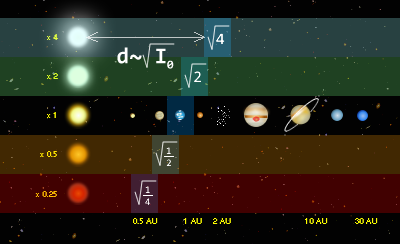

Как определяются внутренние и внешние границы зоны обитаемости? Считается, что в нашей Солнечной системе обитаемая зона находится на расстоянии от 0,95 до 1,37 астрономических единиц от Солнца. Мы знаем, что Земля — это 1 астрономическая единица (а. е.) от Солнца, Венера — 0,7 а. е., Марс — 1,5 а. е. Если мы знаем светимость звезды, то посчитать центр зоны обитаемости очень легко — нужно просто взять корень квадратный из отношения светимости этой звезды и отнести к светимости Солнца, то есть:

Здесь Rае — средний радиус зоны обитаемости в астрономических единицах, а Lзвезда и Lсолнце — болометрические показатели светимости искомой звезды и Солнца соответственно. Границы обитаемой зоны установлены, исходя из требования наличия на находящихся в ней планетах воды в жидком состоянии, поскольку она является необходимым растворителем во многих биомеханических реакциях. За внешней границей обитаемой зоны планета не получает достаточно солнечной радиации, чтобы компенсировать потери на излучение, и ее температура опустится ниже точки замерзания воды. Планета, расположенная ближе к светилу, чем внутренняя граница обитаемой зоны, будет чрезмерно нагреваться его излучением, в результате чего вода испарится.

Более строго внутренняя граница определяется как расстоянием планеты от звезды, так и составом ее атмосферы и в особенности наличием так называемых парниковых газов: паров воды, углекислого газа, метана, аммиака и других. Как известно, парниковые газы вызывают разогрев атмосферы, что в случае катастрофически нарастающего парникового эффекта (например, ранняя Венера) приводит к испарению воды с поверхности планеты и потере из атмосферы.

Про зону обитаемости для звезд вне нашей Солнечной системы очень важно говорить одно слово: потенциальная — зона потенциальной обитаемости, то есть в ней соблюдены условия необходимые, но недостаточные для формирования жизни. Здесь надо говорить о жизнепригодности планеты, когда в игру вступает целый ряд геофизических и биохимических явлений и процессов, таких как наличие у планеты магнитного поля, тектоники плит, продолжительность планетных суток и так далее. Перечисленные явления и процессы сейчас активно изучаются в новом направлении астрономических исследований — астробиологии.

Поиск планет в обитаемой зоне

Астрофизики просто ищут планеты, а затем уже определяют, находятся ли они в зоне обитаемости. Из астрономических наблюдений можно увидеть, где эта планета находится, где расположена ее орбита. Если в обитаемой зоне, то сразу же интерес к этой планете возрастает. Далее нужно изучать эту планету в других аспектах: атмосфера, химическое разнообразие, наличие воды и источник тепла. Это уже чуть-чуть выводит нас за скобки понятия «потенциальная». Но главная проблема в том, что все эти звезды расположены очень далеко.

Одно дело — увидеть планету у звезды, подобной Солнцу. Есть целый ряд экзопланет, подобных нашей Земле, — так называемые суб- и суперземли, то есть планеты с радиусами, близкими или немного превышающими радиус Земли. Астрофизики изучают их, исследуя атмосферу, поверхности мы не видим — только в единичных случаях, так называемых direct imaging, когда мы видим только очень далекую точку. Поэтому мы должны изучать, есть ли у этой планеты атмосфера, а если есть, то какой ее состав, какие там газы и так далее.

Миссия «Кеплер»

Космический телескоп (КТ) «Кеплер» — одна из самых результативных астрономических миссий (конечно, после космического телескопа им. Хаббла). Она нацелена на поиск планет. Благодаря КТ «Кеплер» мы совершили качественный скачок в исследовании экзопланет.

КТ «Кеплер» был ориентирован на один способ открытия — так называемые транзиты, когда фотометр — единственный инструмент на борту спутника — отслеживал изменение яркости звезды в момент прохождения планеты между ней и телескопом. Это давало информацию об орбите планеты, ее массе, температурном режиме. И это позволило определить на первой части этой миссии порядка 4500 потенциальных кандидатов в планеты.

Проксима Центавра

В августе 2016 года было получено подтверждение присутствия планеты, получившей наименование Проксима b, у звезды Проксима Центавра. Почему это так всех заинтересовало? По очень простой причине: это ближайшая к нашему Солнцу звезда на расстоянии 4,2 световых года (то есть свет покрывает это расстояние за 4,2 года). Это самая близкая к нам экзопланета и, возможно, ближайшее к Солнечной системе небесное тело, на котором может существовать жизнь. Первые измерения были получены в 2012 году, но, так как эта звезда является холодным красным карликом, нужно было провести очень длинный ряд измерений. И целый ряд научных групп Европейской южной обсерватории (ESO) наблюдали звезду в течение нескольких лет. Они сделали веб-сайт, он называется Pale Red Dot (palereddot.org — прим. ред.), то есть ‘бледно-красная точка’, и там выкладывали наблюдения. Астрономы привлекали разных наблюдателей, и можно было отслеживать результаты наблюдений в открытом доступе. Так, можно было проследить за самим процессом открытия этой планеты практически онлайн. А название программы наблюдений и веб-сайта восходит к термину Pale Red Dot, предложенному известным американским ученым Карлом Саганом для изображений планеты Земля, передаваемых космическими аппаратами из глубин Солнечной системы. Когда мы пытаемся найти планету, подобную Земле, в других звездных системах, то мы можем попытаться представить, как наша планета выглядит из глубин космоса. Этот проект назвали Pale Blue Dot (‘бледно-голубая точка’), потому что из космоса из-за светимости атмосферы наша планета видна как голубая точка.

Планета Проксима b оказалась в зоне обитаемости своей звезды и относительно близко к Земле. Если мы, планета Земля, находимся на 1 астрономической единице от своей звезды, то эта новая планета — на 0,05, то есть в 200 раз ближе. Но звезда слабее светит, она более холодная, и уже на таких расстояниях она попадает в так называемую зону приливного захвата. Как Земля захватила Луну и они вместе вращаются, такая же ситуация и тут. Но при этом одна сторона планеты разогрета, а вторая холодная.

Гарантирует ли зона обитаемости наличие жизни на планете?

Экзопланета K2-18 b может располагать водными парами и дождевыми облаками в атмосфере

Вселенная – бесконечное пространство, в котором землянам вовсе не хочется существовать в одиночестве. Поэтому мы направляем наши телескопы на другие планеты и пытаемся отыскать следы хотя бы примитивной жизни. Главное внимание уделяется мирам в зоне обитаемости. Но что это такое и есть ли гарантия найти жизнь в таких экзопланетах?

Зона обитаемости (обитаемая зона, зона Златовласки) – это определенная орбитальная дистанция планеты от родной звезды, где температурный показатель и уровень освещения позволяют миру располагать водой в жидком состоянии. А если есть вода, то можно рассчитывать и на наличие живых организмов.

Эта концепция построена на примере единственной планеты с жизнью – Земле. Да, наш мир расположен в зоне обитаемости, за счет чего сформировались удачные условия для возникновения и эволюции жизни. Но есть ли у других миров шансы?

Совсем недавно исследователи обнаружили, что экзопланета K2-18 b находится в обитаемой зоне и может располагать водой и дождевыми облаками. Значит, на ней 100% присутствует жизнь? Нет, потому что 99 из 100 астрономов скептически отнесутся к таким надеждам.

По сути, из найденных экзопланет около 192 миров находятся в зоне обитаемости. Однако все они, кроме 24 экзопланет, выступают газовыми гигантами, которые не располагают твердой поверхностью. Выходит, что зона обитаемости не дает никаких гарантий, потому что не учитывает всех ключевых критериев.

Это привело к тому, что ученые начали спорить о термине и необходимости его скорректировать. Сам термин «зона обитаемости» им кажется неуклюжим и расплывчатым. Ведь он включает миры, которые 100% не способны приютить жизнь, и не учитывает те планеты, что находятся за чертой этой территории, но кажутся более пригодными к жизни.

Малый класс миров делится на две категории: каменистые супер-Земли и газовые мини-Нептуны

Например, в Солнечной системе Марс и Луна входят в зону обитаемости. Но пока никаких признаков жизни на этих небесных телах не обнаружили. Поэтому ученые рекомендуют ориентироваться еще на два критерия – каменистая поверхность и правильный состав атмосферы (и ее наличие).

Если мир чересчур газообразен, то показатель атмосферного давления и температурная отметка кажутся крайне интенсивными, что не позволяет молекулам ДНК оставаться стабильными. Эта проблема касается и K2-18 b. Анализ показывает, что в этом мире много воды. Но есть ли там каменистая поверхность?

Состав мира определяется во время транзита, когда планета проходит перед звездой. Эти данные позволяют определить размер и массивность объекта. Анализ показал, что радиус K2-18 b в 8 раз превышает земной, а по плотности планета напоминает Марс. Но все еще не ясно, есть ли там твердая поверхность. Малый класс миров делится на две категории: каменистые супер-Земли и газовые мини-Нептуны. То есть, K2-18 b может представлять собою один из этих вариантов.

Зона обитаемости не дает никаких гарантий, что на планете может находиться жизнь. По сути, это пока только предполагаемый ориентир, созданный на основе информации о Земле (пример для жизни).

Но исследователям нельзя цепляться за этот критерий, иначе рискуют упустить более потенциально выигрышные планеты. Например, в Солнечной системе есть привлекательные спутники Юпитера и Сатурна. Они проживают за чертой обитаемой зоны, но располагают намеками на подходящие условия для жизни.

Так как «зона обитания» не соответствует всем критериям, ученые хотят изменить название. Среди вариантов предлагают «умеренная зона», «зона с жидкой водой», «зона охоты» и т.д.

Другие астрономы настроены улучшить индекс обитаемости, который включит все самые важные критерии и характеристики, чтобы вычислить потенциал планеты. Последний индекс был презентован в 2018 году, и он включает 5 характеристик:

Проблема в том, что современные телескопы не фиксируют последние три критерия. Полагают, что пройдет еще 10-20 лет, прежде чем мы сумеем создать нужную технологию, которая будет ориентироваться не на предполагаемую зону обитания, а сумеет точно фиксировать наличие жизни на планете по всем критериям.

Некоторые считают, что на жизнь влияют и другие факторы: активный геологический цикл, наличие расплавленного ядра, тектоники плит, вулканов и магнитного поля. Вот только эти характеристики не могут быть зафиксированы нашими технологиями.

Поэтому наилучший вариант – создать телескопы, способные находить биоподписи. В НАСА сейчас планируют два проекта, которые смогут сканировать небо в поиске экзопланет, похожих на Землю. Это HabEx и LUVOIR. Если эта концепция сработает, то ученым больше не придется пользоваться понятием «зона обитаемости». В тот период уже можно будет сосредоточиться на изучении реальных пришельцев (если мы их найдем).

Что такое зона обитаемости в астрономии

Добавить в закладки

Вы сможете увидеть эту публикацию в личном кабинете

Добавить в закладки

Вы сможете увидеть эту публикацию в личном кабинете

Добавить в закладки

Вы сможете увидеть эту публикацию в личном кабинете

Добавить в закладки

Вы сможете увидеть эту публикацию в личном кабинете

Добавить в закладки

Вы сможете увидеть эту публикацию в личном кабинете

Добавить в закладки

Вы сможете увидеть эту публикацию в личном кабинете

Добавить в закладки

Вы сможете увидеть эту публикацию в личном кабинете

Добавить в закладки

Вы сможете увидеть эту публикацию в личном кабинете

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новости о последних проектах, мероприятиях и материалах ПостНауки

Зона жизни

Владимир Сурдин,

канд. физ.-мат. наук, доцент физфака МГУ, с.н.с. ГАИШ МГУ, автор, редактор и составитель многих научно-популярных книг

«Троицкий вариант» №2(146), 28 января 2014 года

Дискуссией о переводе астрофизического термина «habitable zone» мы открываем новую рубрику «Ложный друг переводчика», в которой будет обсуждаться правильность и адекватность перевода. Присылайте примеры терминов, которые, на ваш взгляд, некорректно переведены на русский язык, поясняя, почему предложенный вами перевод лучше и точнее других.

Введение новых научных терминов — ответственное дело. Используешь звонкое словечко, не подумав, а люди потом веками будут мучиться. В идеале для каждого нового научного понятия было бы желательно придумать новое слово, не имевшее прежде устойчивого смысла. Но это происходит редко. Удачный пример — «кварк» у физиков. Родственные понятия принято называть однокоренными словами, что вполне удобно (геология, география, геомагнитный). Но нередко ученые поступают вопреки этим традициям, давая названия по принципу «что в голову пришло». Пример из астрономии — «планетарные туманности», не имеющие никакого отношения к планетам, что каждый раз приходится объяснять неспециалистам.

Не менее тщательно следует продумывать перевод английских терминов на родной язык. Это всегда было проблемой: например, звездные скопления (star cluster) в начале ХХ века называли звездными кучами. Про транслитерацию фамилий ученых я уже и не говорю: например, астроном H. N. Russell представлен в русскоязычной литературе в шести версиях — Рассел, Расселл, Рессел, Ресселл, Рессель и Рассель. Для современных поисковых систем это разные люди.

В последние годы проблема терминологии обострилась по нескольким причинам: малограмотные журналисты и непрофессиональные авторы публикуют свои переводы в Сети, не утруждая себя знакомством с уже существующей русской терминологией, а просто транслитерируя английские слова. Так, всё чаще стало появляться слово «транзит», означающее прохождение планеты на фоне диска звезды. У профессиональных астрономов термины «прохождение», «покрытие», «затмение» имеют свои конкретные смыслы, которые не отражаются одним словом «транзит».

К сожалению, в большинстве сетевых изданий отсутствует научное редактирование, и даже бумажные издатели редко позволяют себе эту «роскошь». Казалось бы, есть «Википедия», в которой общими усилиями терминология должна уточняться. Порой это действительно удается, но всё же профессионалы предпочитают вкладываться в одну общую площадку под названием Wikipedia, оставляя контент «Википедии» (русскоязычной) на совести энтузиастов-любителей.

Когда новый и, тем более, неудачный термин начинает входить в оборот, есть время рассмотреть проблему и демократическим путем прийти к общему мнению. Поэтому — в качестве почина — предлагаю обсудить перевод английского термина “circumstellar habitable zone”, или, короче, “habitable zone”, ставшего в последнее время очень популярным у исследователей экзопланетных систем.

Речь идет о диапазоне расстояний от звезды, в пределах которого температура на поверхности планеты лежит в пределах от 0 до 100°С. При нормальном давлении атмосферы это открывает возможность существованию жидкой воды, а значит, и жизни в ее нынешнем понимании. В отечественных публикациях на эту тему сейчас конкурируют три варианта перевода термина “habitable zone” — зона жизни, обитаемая зона и зона обитаемости. Попробуем разобраться.

Сразу очевидна полная непригодность термина обитаемая зона, указывающего на присутствие в этой зоне живых существ и даже намекающего на присутствие там человека. «Словарь русского языка» С. И. Ожегова (1987) дает определение: обитаемый — населенный людьми, имеющий население; пример — обитаемый остров.

Действительно, «необитаемый остров» вовсе не означает, что он стерильный; просто там нет людей.

Более широкий смысл дает «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (1992): обитаемый — населенный людьми, имеющий население; вообще такой, где есть живые существа. Примеры — обитаемая земля, остров обитаем чайками. В любом случае, обитаемый означает населенный, а «обитаемая зона» — населенная зона, в которой КТО-ТО ЖИВЕТ. В действительности же речь идет о наличии УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ, а вовсе не о наличии в ней существ. Очевидно, что авторы, использующие термин обитаемая зона, наименее чувствительны к смыслам родного языка.

Как видим, общим знаменателем этих несколько различающихся толкований является человек, наличие которого предполагается.

Прямой перевод habitable по словарю дает следующие варианты — обитаемый, годный для жилья. С обитаемостью мы уже разобрались, но пригодность для жилья, для жизни, точно отражает смысл термина habitable zone. Вообще, в английском — -able говорит о возможности, а не о наличии. Наиболее адекватным переводом было бы длинное выражение «зона, пригодная для жизни» или несколько вычурное «жизнепригодная зона». Более простое и короткое «зона жизни», по-моему, точно передает смысл английского выражения. Не последнюю роль играет и удобство произнесения. Сравните: зона жизни или зона обитаемости. Я за зону жизни. А вы?

Комментарии

Дмитрий Вибе,

докт. физ.-мат. наук, зав. отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН

Я использую в своей практике вариант «зона обитаемости», хотя бесспорно признаю правоту Владимира Сурдина в том смысле, что этот термин не дает адекватного понимания своей сути. Но «жизнепригодная» зона в этом отношении не лучше, если не сказать хуже!

Ведь что такое habitable zone? Это некоторый довольно условно определенный интервал расстояний, внутри которого возможно существование жидкой воды. Не жизни, а только воды! При этом нужно помнить, что возможность существования воды не означает, что вода существует, а наличие воды не гарантирует жизнепригодности.

Иными словами, в данном случае (как и во многих других) мы пытаемся двумя словами описать очень сложное понятие. Сделать это адекватно не получится, поэтому вполне допустимо использовать устоявшийся перевод. Тем более что всё равно практически всегда приходится пояснять, что он означает.

В астрономии это происходит сплошь и рядом, и примерам нет числа. Из недавнего можно, например, вспомнить «околоземные астероиды», которые могут вполне не быть околоземными в прямом смысле этого слова. У нас используется также другой, чуть более точный термин — астероиды, сближающиеся с Землей, — но он тоже не идеален с точки зрения передачи смысла. Были попытки ввести корректный термин «астероиды, способные сближаться с Землей», — но попробуйте-ка применить его на практике! Треть лекции или доклада будет уходить на то, чтобы его выговорить.

В общем, я и в этом отношении придерживаюсь довольно конформистской позиции. Когда говорю «планетарная туманность», я не переживаю о том, что она не имеет отношения к планетам. Главное, чтобы и я, и мой собеседник понимали, что имеется в виду.

В астрономии таких спорных терминов две трети. Кто сможет догадаться о смысле слов «прямое восхождение»? Кто догадается, что «металличностью» очень часто называют содержание кислорода? А новые и сверхновые звезды?

Павел Палажченко,

переводчик М. С. Горбачёва, ныне руководитель пресс-службы Горбачёв-Фонда

Максим Борисов, научный журналист

Пока еще в русском языке нет однозначно жестко закрепленного перевода термина для habitable zone. Да собственно и в английском нет. У них используется еще и «зона Златовласки» (Goldilocks Zone), что позволяет абстрагироваться от описательности, но нашему читателю будет явно непонятно (наш аналог — сказка про Машу и трех медведей). У нас много что используется; «зона жизни» и «зона обитаемости» — самые распространенные и, на мой взгляд, ни разу не «ошибочные». Термин есть термин, он не обязан подкрепляться идеальной со всех точек зрения словесной конструкцией. Есть куда худшие случаи, уже жестко закрепленные; скажем, та же «планетарная туманность». Ну что делать — с этим приходится жить, не устраивать же каждый раз «холивары».

Подобное обсуждение было и у нас в журнале «Наука в фокусе». В конце концов выбрали «зону обитаемости» с возможностью иногда поминать и «зону жизни». Я был нейтрален. Пусть так, хотя я совсем не против и «зоны жизни» с соответствующим объяснением. Ничуть не хуже. Остальные варианты — «обитаемая зона», «зона обитания» — решили исключить. «Зона, где возможно существование воды в жидком виде в открытых водоемах», — безусловно, сверхгромоздко, возможно только в качестве объяснения один раз, да и то в том случае, когда читатель предполагается совсем несведущий.

Вариант, предложенный Павлом Палажченко («зона возможной жизни»), тоже громоздкий и не всё объясняющий, не говоря уж о распространенности (термин должен быть по возможности УЖЕ распространен, чтобы не попасть потом со старыми вариантами в маргиналы, когда он, наконец, окончательно закрепится).

Помимо громоздкости и не максимальной распространенности «зона возможной жизни» нехороша еще тем, что создает лишь иллюзию корректности. Ведь, во-первых, речь лишь про воду, а во-вторых, про жизнь в известных нам формах (теоретически жизнь может возникнуть и на другой основе. ).

Из интереса я посмотрел, какой термин мы использовали раньше в «Троицком варианте». Тут полный разброд. Алексей Паевский писал про «обитаемую зону» и «зону обитаемости» (реже). Борис Штерн — про «зону обитания». Сергей Попов — «земноподобные планеты в зонах обитаемости». И только я раньше писал про «зону жизни» (но теперь в журнале правлю на «зону обитаемости»).

Забыл еще сказать, что вместо «зона жизни» можно писать ведь и «пояс жизни», то есть по первому слову в этом термине тоже можно долго и со вкусом спорить.