что такое зона иннервации нерва

Корешковый синдром поясничного отдела

Причины

Любые морфологические образования или патологические процессы, которые приводят к компрессионному воздействию на нервный корешок, могут стать причиной корешкового синдрома.

Основными причинами поясничной радикулопатии являются:

У пациентов моложе 50 лет наиболее частой причиной корешкового синдрома в поясничном отделе позвоночника является грыжа межпозвоночного диска. После 50 лет корешковая боль часто вызвана дегенеративными изменениями позвоночника (стеноз межпозвоночного отверстия).

Факторы риска развития поясничной радикулопатии:

Симптомы

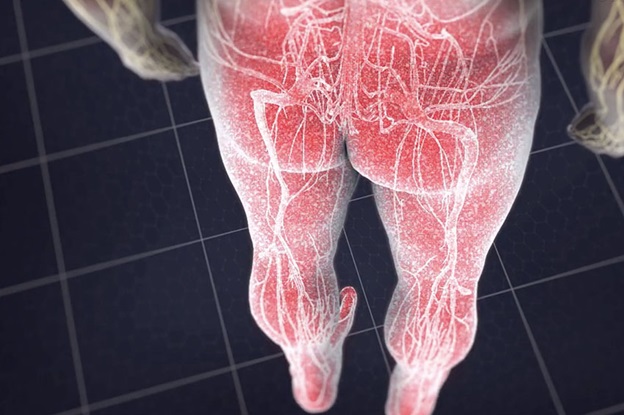

Симптомы, возникающие в результате корешкового синдрома (радикулопатии), локализуются в зоне иннервации конкретного корешка.

Паттерны боли

Начало появления симптомов у пациентов с пояснично-крестцовой радикулопатией (корешковым синдромом) часто бывает внезапным и включает боль в пояснице.

Сидение, кашель или чихание могут усугубить боль, которая распространяется от ягодицы по задней поверхности голени, лодыжки или стопы.

Необходимо быть бдительным при наличии определенных симптомов (красных флажков). Такие красные флажки могут означать более тяжелое состояние, требующее дальнейшего обследования и лечения (например, опухоль, инфекция). Наличие лихорадки, потери веса или ознобов требует тщательного обследования.

Возраст пациента также является фактором при поиске других возможных причин симптоматики у пациента. Лица моложе 20 лет и старше 50 лет подвержены повышенному риску возникновения более серьезных причин боли (например, опухоли, инфекции).

Диагностика

Первичный диагноз корешкового синдрома пояснично-крестцового отдела позвоночника выставляется на основании симптоматики истории болезни и данных физического обследования (включая тщательное изучение неврологического статуса). Тщательный анализ моторной, сенсорной и рефлекторной функций позволяет определить уровень поражения нервного корешка.

Если пациент сообщает о типичной односторонней иррадиирущей боли в ноге и есть один или несколько положительных результатов неврологического теста, то тогда диагноз радикулопатии очень вероятен.

Тем не менее, существует ряд состояний, которые могут проявляться схожими симптомами. Дифференциальную диагностику необходимо проводить со следующими состояниями:

Для постановки клинически достоверного диагноза, как правило, требуются инструментальные методы диагностики:

Лечение

Лечение корешкового синдрома пояснично-крестцового отдела позвоночника будет зависеть от тяжести симптоматики и клинических проявлений. Чаще всего, используется консервативное лечение, но в определенных случаях бывает необходимо хирургическое лечение.

Консервативное лечение:

Иглорефлексотерапия. Этот метод широко используется в лечении корешкового синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника и помогает как снизить симптоматику в остром периоде, так и входит в комплекс реабилитации.

Хирургическое лечение

Оперативные методы лечения корешкового синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника необходимы в тех случаях, когда есть устойчивость к консервативному лечению или имеются симптомы, свидетельствующие о выраженной компрессии корешка такие как:

Некоторые хирургические процедуры, используемые для лечения поясничной радикулопатии:

Прогноз

В большинстве случаев удается лечить корешковый синдром в пояснично-крестцовом отделе позвоночника консервативно (без хирургического вмешательства) и восстановить трудоспособность. Продолжительность лечения может варьироваться от 4 до 12 недель в зависимости от тяжести симптомов. Пациентам обязательно необходимо продолжать в домашних условиях выполнять упражнения для улучшения осанки, а также на растяжение, усиление и стабилизацию. Эти упражнения необходимы для лечения состояния, вызвавшего корешковый синдром.

Нейропатия полового нерва

Нейропатия полового нерва

С данной проблемой в течение жизни сталкиваются как женщины, так и мужчины. Так давайте же разберемся что такое пудендальная нейропатия, почему она возникает, как ее диагносцировать и как лечить.

Начнем с того, что жалобы на боль в положении сидя, дискомфорт, онемение, жжение в малом тазу, можно объяснить анатомией полового нерва. Этот нерв выходит из позвоночника на уровне 1-3 поясничных позвонков и направляется в малый таз, проходя между мышцами и связками. Если точнее, то между грушевидной мышцей и крестцово-остистой связкой. Обратите внимание на рисунок 1, где половой нерв обозначен, как. N.pudendus.

Согласно результатам научных исследований, чаще всего половой нерв «зажимается в клещи» либо между двумя связками (крестцово-остистой и крестцово-бугорной), либо между грушевидной мышцей и крестцово-остистой связкой. Если происходит это сжатие, вокруг нерва образуется отёк. Данная зона начинает болеть, и боль увеличивается в положении сидя, собственно из-за расположения зоны сдавления нерва. После того, как нерв прошел эти «опасные зоны», он входит в не менее опасный канал – канал Алкока, (область седалищной ости) однако, опираясь на данные литературы и наш опыт, компрессия в этом канале случается намного реже.

Почему это происходит?

Есть данные, что факторами риска компрессии полового нерва являются:

Диагностика нейропатии полового нерва

На сегодняшний день, существуют клинические критерии, позволяющие предположить нейропатию полового нерва. Речь идет о Нантских критериях. Ответьте себе на вопрос, есть ли у Вас данные клинические симптомы.

Определив у себя наличие таких симптомов, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Уже на первичном приеме доктор сможет провести дополнительные специальные мануальные тесты.

Только врач-уролог, специализирующийся на лечении дисфункций малого таза должен проводить мануальный осмотр (как в гинекологическом кресле, так и на кушетке). Это связано с необходимостью детально и внимательно исследовать зоны, наиболее подверженные компрессии. Недостаточно полный осмотр чреват потерей ценнейшей диагностической информации, неверной трактовкой симптомов и низкой эффективностью лечения.

Следующим этапом показано проведение электрофизиологических исследований, например оценка бульбокавернозного рефлекса при помощи метода электромиографии.

Все возможные методы диагностики проводятся в Клинике экспертной урогинекологии высококвалифицированными специалистами в области патологии тазового дна. Дифференциальную диагностику проводят с поражениями других нервов таза, а также с миофасциальным синдромом. Последний характеризуется болезненными ощущениями при надавливании на различные триггерные точки в мышцах.

Лечение нейропатий полового нерва

Лечебно-диагностические блокады

Первым этапом рекомендуют проводить лечебно-диагностические блокады этих самых проблемных зон, о которых мы говорили в самом начале (зоны связок и мышц).

Наибольшее распространение получили блокады с местным анестетиком (лидокаин, бупивакаин) и глюкокортикоидом (бетаметазон).

Трансвертебральная магнитная нейромодуляция

В стенах нашего центра был разработан и адаптирован уникальный метод лечения нейропатической боли. Он является высокоэффективным при истинной неропатии полового нерва и используется параллельно с блокадами. Глубокое воздействие направленого магнитного импульса с определенной частотой на зону выхода полового нерва из позвоночника (уровень S2-S3) позволяет «перезагрузить» иннервацию и разорвать порочный круг боли. Курс лечения магнитной нейромодуляцией составляет от 10 до 15 сеансов в зависимости от тяжести заболевания.

Ботулинотерапия.

Показана при наличии мышечно-тонического синдрома, когда мышцу необходимо расслабить. Ботулинический токсин типа А с успехом применяется именно для воздействия на этот патологический компонент.

При верном применении (по показаниям и с хорошей навигацией посредством УЗИ) риски осложнений минимальны.

Транскраниальная магнитная нейромодуляция

Данная методика направлена на устранение центральной сенситизации – состояния, формирующегося при длительном течении заболевания, когда пациент вовремя не получил адекватного лечения.

Помните, даже при затянутом течении болезни выход есть!

Мануальная терапия.

Основная цель лечения у невролога-остеопата– устранение нарушений биомеханики и патологических изменений в мягкотканых структурах.

Когда у человека болит мышца, он старается ее рефлекторно «беречь», меняя положение, сидя или при ходьбе. Это приводит к тому, что эти структуры, на которых ложится дополнительный «объем работы» начинают испытывать дополнительную нагрузку и болеть. А это только усиливает порочный круг развития заболевания. При помощи мануальных методик можно вернуть на место то, что подверглось смещению и оказалось вовлечено в патологический процесс.

Нейропатия полового нерва: история излечения пациенткиСистемная медикаментозная терапия.

Терапия должна подбираться индивидуально для конкретного человека, в зависимости от степени выраженности болей и общего психологического состояния. В комплекс лечения могут входить: нестероидные противовоспалительные препараты, антиконвульсанты, антидепрессанты, ингибиторы обратного захвата серотонина, слабые опиоидные анальгетики, миорелаксанты центрального действия и нейротропные препараты.

При наличии у Вас, описанных симптомов,не затягивайте визит к специалисту. Помните, Ваше здоровье – в Ваших руках!

Команда Клиники экспертной урогинекологии.

Комплексное лечение тоннельных невропатий тазового пояса при патологии поясничного отдела позвоночника

Рассмотрены патогенетические механизмы развития туннельной невропатии, клинические проявления туннельных невропатий и подходы к этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии пациентов.

Пациенты, обращающиеся за медицинской помощью в связи с периодически возникающим асимметричным онемением и/или парестезиями в тазовой области и/или ногах, в большинстве случаев страдают тоннельными невропатиями: компрессией и нарушением микроциркуляции периферических нервов в анатомически узких фиброзных и фиброзно-костных каналах (тоннелях). Тоннельные невропатии, относящиеся по классификации к мононевропатиям, составляют 1/3 поражений периферических нервов и часто наблюдаются на фоне эндокринных заболеваний (сахарный диабет, гипотиреоз, акромегалия), заболеваний суставов (деформирующий остеоартроз, ревматоидный артрит, подагра), объемных образований самих нервов (шваномма, неврома) и вне нерва (саркома, липома), депозитарных невропатий (амилоидоз), при наследственной склонности к параличам от сдавления, а также при некоторых физиологических изменениях гормонального статуса (беременность, климакс). Около половины таких больных имеют сочетанное поражение нервных стволов помимо дистального еще и на проксимальном уровне: аксоплазматический ток скомпрометирован вследствие дискорадикулярного конфликта, что облегчает возникновение тоннельных невропатий и обозначается в литературе как «синдром двойного аксоплазматического сдавления» (double crush syndrome). Как будет показано ниже, аксоплазматическое сдавление может быть не только двойным, но и тройным, и даже более. Именно поэтому уместнее употреблять термин «множественное аксоплазматическое сдавление» — МАС-синдром. Выявление МАС-синдрома позволяет снизить гипердиагностику спондилогенных радикулопатий и избежать необоснованных нейрохирургических вмешательств на позвоночнике. С другой стороны, понимание роли спондилогенного фактора в развитии периферических тоннельных невропатий дает возможность применения патогенетически обоснованных методов лечения, направленных на восстановление аксоплазматического тока за счет купирования дискорадикулярного конфликта или устранения сдавления проксимальных отделов нерва в составе сосудисто-нервных сплетений.

Существует ряд теорий, объясняющих причину возникновения тоннельных невропатий: дисметаболическая, воспалительная, гормональная, сосудистая, механическая, аномалийная, функциональная и многие другие, однако ни одна из них не может претендовать на роль всеобъемлющей. Вероятно, следует говорить о мультифакториальной природе тоннельных невропатий: для развития данного заболевания необходима генетическая предрасположенность, а для проявлений его — воздействие различных средовых факторов: экзогенных и эндогенных.

К эндогенным относят анатомические варианты строения костей и связок, а также периферических нервов; особенности функционирования двигательного аппарата; сопутствующие эндокринные и метаболические расстройства. К экзогенным — механические и инфекционные факторы.

Во всех существующих теориях развития тоннельных невропатий фигурируют два фактора: декомпенсация в трофических системах нерва (нарушение аксоплазматического тока, кровоснабжение vasae nervorum) и локальные микротравмы периферических нервов. Известно, что по наследству могут передаваться как недостаточность трофических систем периферических нервов, так и узость фиброзно-костных каналов (за счет особенностей строения и двигательного стереотипа). По этой причине неудивительно частое выявление больных тоннельными невропатиями в отдельных семьях с наличием соответствующей патологии.

Патогенез механического поражения периферических нервов достаточно хорошо изучен: особенностью периферических нервов является их устойчивость к изменениям длины — они приспосабливаются к выраженным изменениям положения конечностей с помощью скользящих движений нерва в ложе. Эта адаптация осуществляется вследствие высокоамплитудных, недифференцированных движений, во время которых нерв перемещается внутри ограниченного тоннеля, производя экстраневральное движение. При интраневральных движениях отдельный пучок скользит относительно других в пределах нерва. Патологические процессы, такие как наличие крови в эпиневральном пространстве, отек ложа нерва или интраневрального пространства, а также разволокнение или утолщение в тоннеле окружающей нерв фиброзной ткани (например, при коллагенозах, стенозирующем лигаментите), могут нарушать работу этого механизма. Движения конечностей при этом обусловливают значительный рост напряжения проксимальнее и дистальнее области патологических изменений. Диаметр нерва уменьшается, и интраневральное давление возрастает. Если интраневральное давление превышает давление в эпиневральных артериолах, наступает преходящая ишемия нервных волокон. Это может приводить к формированию отека, усилению воспалительной реакции, нарастанию адгезии и к дальнейшему уменьшению объема скользящего движения нерва или росту напряжения. В нервных стволах, особенно в участках нерва, прилегающих к зоне стенозирования, образуются веретенообразные утолщения; в волокнах ствола происходят различные патоморфологические изменения (от демиелинизации до фрагментации осевых цилиндров и исчезновения аксонов).

Помимо патологии соединительной ткани, диаметр тоннелей, в которых находится нерв, могут существенно менять форсированные движения, стереотипные длительные тонические и статические позиции и привычные характерные позы (сидение в позе «нога на ногу», вызывающее компрессию малоберцового нерва; поза «на корточках», приводящая к микротравматизации 4-го межплюсневого нерва в канале Мортона и т. п.), что способствует возникновению ишемии нерва, особенно если он при этом подвергается компрессии в проксимальном отделе в связи с дисфункцией поясничного отдела позвоночника.

Таким образом, патогенез тоннельных компрессионно-ишемических невропатий включает: 1) увеличение объема периневральных тканей, 2) повышение тканевого давления внутри тоннеля, 3) нарушения кровообращения в компримированном участке, 4) гиперфиксацию нерва. Имеет значение изначальное состояние периферического нерва, подвергающегося компрессии, — тоннельные невропатии легче возникают в случаях, когда аксональные транспортные системы уже скомпрометированы в проксимальном отделе (синдром множественного аксоплазматического сдавления при плексопатии или радикулопатии) или дистально (полиневропатии или множественные мононевропатии) на фоне дефицита аксоплазматического тока и нейротрофических факторов, требующихся для регенерации аксона. При обсуждении патогенеза МАС-синдрома необходимо учитывать не только дискогенное поражение корешков спиномозговых нервов, но также миофасциальные и мышечно-тонические синдромы, вызывающие компрессию сосудисто-нервных стволов. В их генезе указывается на «рассогласование деятельности» волокон в мышце и болезненное сокращение отдельных ее пучков при выполнении неподготовленного движения. Определенная роль в патогенезе мышечно-тонических синдромов отводится «рефлекторным» механизмам — повышению возбудимости сегментарных спинальных структур в ответ на афферентную импульсацию от раздражения рецепторов синувертебрального нерва в области пораженного диска. К другим рефлекторным механизмам, приводящим к формированию мышечно-тонического синдрома, относятся так называемые «висцеромоторные» реакции в виде спазма мышцы в миотоме, соответствующем афферентации от пораженного внутреннего органа («висцеросоматический» рефлекс).

Именно поэтому у каждого конкретного больного для уточнения механизмов патогенеза тоннельного синдрома и подбора оптимальной тактики терапии необходимо учитывать острые, подострые и хронические повреждения на всех возможных уровнях периферической нервной системы, «проявляющие» наследственную или приобретенную узость фиброзно-костного канала.

Клинические проявления тоннельных невропатий включают симптомы нарушения сенсорных, вегетативно-трофических (если нерв смешанный, то и моторных) функций с возможными невропатическими болями в зоне, иннервируемой пораженным нервом, а также ноцицептивными болями в области компрессии нерва — болезненность при поколачивании, растяжении, давлении (статическая гипералгезия). Эти симптомы могут усиливаться после физической нагрузки или в ночное время в связи с нарушением кровоснабжения нерва в области тоннеля. Клинические проявления невропатического болевого синдрома включают симптомокомплекс спонтанных и стимулзависимых болей в зоне иннервации периферического нерва дистальнее зоны тоннельной компрессии. Интенсивные стреляющие, дергающие боли обычно возникают в виде пароксизмов и не бывают постоянными, в то время как жгучие, ноющие боли могут быть постоянными и периодически весьма высокой интенсивности. Во многих случаях боли усиливаются при физической активности, длительной статической нагрузке или охлаждении. Спонтанные боли сопровождаются, как правило, стимулзависимыми болями — аллодинией, статической и динамической гипералгезией. В дебюте заболевания позитивная неврологическая симптоматика (боли, парестезии и онемение) преобладают над симптомами выпадения (негативной невропатической симптоматикой), которые появляются снижением чувствительности различных модальностей, а при вовлечении двигательных волокон — гипорефлексией, слабостью и атрофией мышц. Однако дефицитарные двигательные расстройства встречаются достаточно редко. Чаще всего при МАС-синдроме пациенты жалуются на боли в позвоночнике или в мышцах тазового пояса, варьирующие по выраженности от легкого дискомфорта до высокой интенсивности, которые значительно уменьшаются после отдыха, растирания, разминания и растягивания мышцы. Визуально можно определить изменение контура, «выбухание» мышцы, которая при пальпации может иметь каменистую плотность. Произвольные движения с вовлечением спазмированной мышцы (например, грушевидной) совершаются в неполном объеме из-за выраженной боли. Хроническое течение мышечно-тонических синдромов чаще всего отмечается в тех мышцах, которые испытывают постуральные перегрузки, например, при асимметрии конечностей, таза, выраженном сколиозе, патологии внутренних органов. Боль в этих случаях бывает, как правило, слабой или умеренной интенсивности. Пациенты предъявляют жалобы на ощущение дискомфорта, чувство тяжести после физической нагрузки, которые уменьшаются после разминания мышцы, ее согревания. Болезненность в мышце определяется при ее активном сокращении и обычно отсутствует при растяжении. При компрессии сосудисто-нервных образований при мышечно-тонических синдромах могут возникать иррадиация боли в конечность, а также двигательные, чувствительные и вегетативные нарушения, локализующиеся в зоне иннервации и васкуляризации компримированных нервных и сосудистых образований в рамках МАС-синдрома. При вовлечении артерий и вен возможно развитие сосудистых расстройств, что проявляется побледнением, снижением локальной температуры или появлением цианоза и отечности в области поражения. Однако при изолированном поражении нерва сосудистые и трофические изменения тоже возможны за счет вовлечения автономных волокон, хотя выражены они чаще всего незначительно.

Локализация нарушений чувствительности при всей их топографической типичности весьма варьирует у разных пациентов вследствие преморбидных вариантов сенсорной иннервации кожи, существования зон перекрытия смежными нервами, а также нередкой асимметричности компрессии нервного ствола. То же самое можно сказать и о мышечной слабости, которая нередко носит анталгический, а иногда и психогенный характер. В силу деликатности или непостоянства объективных признаков повреждения нерва, традиционное неврологическое исследование должно быть дополнено специальными клиническими тестами, провоцирующими парестезии и боли, направленными на поиск места компрессии:

.jpg)

К тоннельным синдромам тазового пояса относятся:

.gif)

Относительно новой, но весьма перспективной методикой оценки морфологических изменений в периферических нервах является ультразвуковая диагностика. Для ультразвуковых исследований используются датчики с частотой 7–17 МГц. Изображение нерва имеет ряд характерных признаков: в поперечной проекции он выглядит как овальное или округлое образование с четким гиперэхогенным контуром и внутренней гетерогенной упорядоченной структурой («соль — перец», «медовые соты»), а в продольной проекции нерв лоцируется в виде линейной структуры с четким эхогенным контуром, в составе которой правильно чередуются гипо- и гиперэхогенные полосы — «электрический кабель». В процессе сканирования оценивают анатомическую целостность нервного ствола, его структуру, четкость контуров нерва и состояние окружающих тканей. Метод ультразвуковой диагностики позволяет не только выявлять объемные новообразования (шванномы, невриномы и т. п.), вызывающие повреждение нерва, но и оценивать подвижность нерва в тоннеле при динамических пробах, наличие рубцово-спаечных изменений, воспалительного отека или, наоборот, атрофии нерва при сопоставлении с нервом интактной конечности. Данные ультразвуковой диагностики полезны для определения тактики терапии: невролиза — при спаечном процессе, патогенетического воздействия на процессы реиннервации — при атрофии, блокад с глюкокортикоидами — при воспалительном отеке, блокад с анестетиками и нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС) (раствор 8 мг Ксефокама с 4 мл 2% Лидокаина или 5 мл 0,5% Новокаина) в миофасциальные триггеры в структуре МАС-синдрома или в «заинтересованные» мышцы (например, в грушевидную). Кроме того, ультразвуковой контроль малоинвазивных лечебно-диагностических воздействий (параневральных и паравертебральных блокад) позволяет проводить их с максимальной точностью, а следовательно — эффективностью.

В целях проверки диагностического предположения о наличии компрессии нерва ex juvantibus используются блокады с местными анестетиками параневрально в точки наибольшей болезненности («ловушечный пункт») или в точки предполагаемого сдавления, находимые по топографическим ориентирам. Купирование парестезии и болей свидетельствует о том, что диагноз поставлен правильно. Проба отличается высокой чувствительностью при условии точного выполнения техники блокады, но не самой высокой специфичностью. Плацебо-эффект блокад при синдроме психогенных акропарестезий исключается при использовании 0,9% раствора NaCl вместо анестетика.

Для того чтобы лечение тоннельного синдрома было эффективным, необходимо понять причину и механизмы возникновения компрессии и применить комплексный подход к терапии. Радикальным методом лечения большинства тоннельных синдромов является оперативное вмешательство, которое заключается в рассечении тканей, сдавливающих нерв, и в создании оптимальных условий для нервного ствола, предупреждающих его травматизацию. Наличие грубых выпадений двигательных и чувствительных функций, быстрое нарастание симптоматики с развитием контрактур является абсолютным показанием к операции. Однако в подавляющем большинстве случаев прибегнуть к операции больных вынуждает безуспешность консервативного лечения, а не абсолютные показания, что особенно часто наблюдается при МАС-синдромах, когда источник проксимальной компрессии нерва не установлен и не подвергается терапевтическому воздействию.

С позиции клинической практики необходимо заметить, что даже задержка восстановительных процессов в нерве в течение нескольких месяцев не является показанием к оперативному лечению, так как в подавляющем числе наблюдений проводимая больным консервативная терапия не адекватна ни этиологической предиспозиции, ни патогенетическим механизмам развития компрессии нерва. Прежде всего, для успешной консервативной терапии необходима фиксация конечности в функционально-выгодном положении — необходимо прекратить физическое воздействие в области компрессии. Для этого существуют специальные ортопедические приспособления: ортезы, бандажи, лангеты, которые позволяют добиться иммобилизации именно в зоне повреждения. При наличии МАС-синдрома необходимо воздействие на всех уровнях поражения аксональных транспортных систем, в том числе и на вертебральном, что также может требовать введения в триггерные зоны «заинтересованных» мышц, компримирующих сосудисто-нервные стволы, растворов анестетика (2% Лидокаина или 0,5% Новокаина) и 8 мг Ксефокама путем локальных инфильтраций (блокад). Показана также эффективность курса сакральных эпидуральных блокад с использованием раствора 8 мг Ксефокама в 16 мл 0,25% Лидокаина в качестве патогенетической терапии дискорадикулярного конфликта в структуре хронических радикулопатий, играющих ключевую роль в развитии МАС-синдрома (рис. 3).

Вторым направлением успешного консервативного лечения тоннельных невропатий и профилактики возникновения последующих тоннельных синдромов является этиотропная терапия, направленная на восстановление нарушенного метаболизма в поврежденном нерве при эндокринных, инфекционных и дизимунных поражениях периферической нервной системы.

Самым коротким и действенным путем для купирования боли при наличии у врача необходимых манипуляционных навыков являются медикаментозные блокады. Инъекции глюкокортикоидов непосредственно в соответствующие каналы или ткани, окружающие нерв, являются методом патогенетического лечения тоннельных невропатий. Применение глюкокортикоидов обосновано противовоспалительным и противоотечным действием непосредственно в тканях, в которые они вводятся, а также ремиелинизирующим действием при локальных аутоиммунных поражениях периферических нервов. Однако необходимо учитывать и возможное системное действие гормонов, поэтому в начале терапии целесообразно применение растворов короткодействующих глюкокортикоидов для оценки не только эффективности, но и безопасности этого вида лечения, а при отсутствии значимых побочных явлений (отеки, дисменорея, неконтролируемая гипергликемия и/или артериальная гипертензия и т. п.) и в случае недостаточной эффективности препаратов короткого действия возможно осторожное применение микрокристаллических суспензий. Альтернативной методикой являются компрессы с Димексидом (5,0 мл), анестетиками (2 мл 0,5% Новокаина или 2% Лидокаина), глюкокортикоидами (2 мл суспензии гидрокортизона) или НПВС (8 мг лиофилизата Ксефокама) и витаминами группы В (раствор Нейробиона 3 мл) на 20–30 минут в области повреждения нерва.

Для симптоматической терапии невропатического болевого синдрома при тоннельных невропатиях применяются антиконвульсанты, трициклические антидепрессанты и трансдермальные системы с Лидокаином. Антидепрессанты повышают активность эндогенной подавляющей боль (антиноцицептивной) системы мозга за счет повышения концентрации ключевого нейромедиатора антиноцицептивной системы — норадреналина. Антиконвульсанты со своей стороны эффективно «успокаивают» расторможенные ноцицептивные структуры головного и спинного мозга, подавляя периферическую и центральную сенситизацию, являющуюся основным патогенетическим механизмом формирования невропатической боли при поражении периферических нервов.

Для патогенетической терапии тоннельных невропатий в зависимости от преобладающих механизмов поражения нервов также могут применяться антиоксиданты (альфа-липоевая кислота), ингибиторы холинестеразы (Прозерин, Ипидакрин), вазоактивные препараты (Пентоксифиллин, гингко билоба и др.), репаранты (Солкосерил, Актовегин). В качестве физиотерапевтических мероприятий наиболее эффективны массаж дистальнее и проксимальнее места компрессии, ультразвук с глюкокортикоидами на область компрессии, электрофорез с лидазой и ударно-волновая терапия высокой частоты и низкой интенсивности. Используются методики мануальной терапии (неоперативный невролиз), позволяющие воздействовать на механизм гиперфиксации нерва за счет уменьшения рубцово-спаечного процесса в тоннеле.

Для активации регенеративных процессов в периферических нервах успешно применяется нейротропный комплекс, содержащий большие дозы витаминов группы В (В1, В6, B12). Эффективность комбинированного препарата Нейробион для парентерального введения (В1 — 100 мг, В6 — 100 мг, В12 — 1 мг) изучалась с помощью ретроспективного анализа (S. Worschhauser и соавт.) 1082 пациентов с различными болевыми синдромами. Оценка имеющихся данных позволила констатировать, что вне зависимости от диагноза 481 пациент получал лечение Нейробионом в ампулах без использования каких-либо других лекарственных средств. В 78% всех случаев лечения Нейробионом в ампулах, независимо от сопроводительной терапии, был описан положительный результат. Помимо высокой эффективности, Нейробион отличается высокой безопасностью ввиду того, что не содержит Лидокаин, способный вызывать тяжелые аллергические реакции. Однако отсутствие анестетиков в составе препарата может снижать комплаенс пациентов ввиду болезненности процедуры инъекции. При отсутствии указаний на непереносимость местных анестетиков, Нейробион может быть смешан с любым из них (0,5% Новокаином, 2% Лидокаином или 7,5% Наропином).

Применение витамина В12 способствует не только ремиелинизации, но и снижению интенсивности болевого синдрома. Пиридоксин в составе Нейробиона участвует в синтезе сфингозина — структурного элемента мембраны нервного волокна и нейромедиаторов (серотонина, норадреналина). Таким образом, оба нейротропных компонента улучшают скорость проведения нервного импульса, улучшают его репаративные свойства. Доказано патогенетическое воздействие тиамина на улучшение аксоплазматического тока и восстановление трофической функции нейрона.

Лечение тоннельных невропатий целесообразно начинать с парентерального введения Нейробиона (ежедневно по 3 мл внутримышечно, курс 6–12 инъекций), а после достижения клинического улучшения для обеспечения стабильного патогенетического действия, направленного на восстановление функции нерва, перейти на прием таблетированной формы 3 раза в сутки в течение 1–3 месяцев.

Понимание патогенетических механизмов развития тоннельной невропатии у каждого конкретного пациента обусловливает индивидуальный подбор этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии, способной не только облегчить состояние больного (уменьшить выраженность болевого синдрома, купировать воспаление и отек, улучшить вегетативно-трофические функции), но и предотвратить появление повторных компрессий периферических нервов. Прогноз пациента с тоннельной невропатией зависит от своевременного начала терапии, до наступления необратимых метаболических процессов в нерве, а также атрофии и контрактур в иннервируемых мышцах.

Литература

А. Н. Баринов, кандидат медицинских наук

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ, Москва

.gif)