что такое злаковые культуры

Что такое злаки? Злаковые культуры: виды, особенности выращивания, полезные свойства

Что такое злаки, знает каждый. Ведь человек начал выращивать эти растения более 10 тысяч лет назад. Поэтому и сейчас такие названия злаков, как пшеница, рожь, ячмень, рис, кукуруза и многие другие, у всех на слуху. По площади посевов они уже давно получили лидирующие место. Из нашей статьи вы узнаете об особенностях строения и хозяйственном значении этих растений.

Класс Однодольные

Семейство Злаки, или Мятликовые, имеет много общих признаков с Лилейными и Луковыми. Дело в том, что все они являются представителями класса Однодольные. По каким признакам можно отличить такие растения? Их зародыш состоит из одной семядоли. Главный корень однодольных отмирает рано. Зато формируются боковые. Они образуют мочковатую корневую систему.

Биологическая характеристика семейства Злаки

«Визитной карточкой» этих растений является стебель, который называется соломиной. У большинства злаковых в междоузлиях он полый. Только у сахарного тростника и кукурузы заполняется рыхлой соединительной тканью, которая выполняет запасающую функцию. Для соломины характерен вставочный рост.

Как еще можно ответить на вопрос, что такое злаки? В основном это многолетние растения, хотя встречаются среди них исключения. Так, просо и полевичка образуют семена уже на первый год после цветения. Корневая система всех злаков мочковатого типа. Она растет мощным пучком прямо от стебля.

Особое строение имеют и листья. Они простые, сидячие, удлиненные, с параллельным жилкованием. Их длинное трубчатое влагалище охватывает стебель.

Плоды и семена

Хозяйственный аспект

Большинство видов злаков относится к зерновым культурам. Это пшеница, рожь, овес, рис. Из зерновок получают муку, макаронные и хлебобулочные изделия, используют в качестве корма для животных. Из семян кукурузы получают питательное масло.

Бамбук, который растет в тропических странах, используют как строительный и отделочный материал.

Луговые злаки идут на корм домашним животным, как в свежем, так и сушеном виде. Мощная корневая система обусловливает использование этих растений для закрепления песков и предотвращения осыпания почвы.

Сорные виды злаков

А вот пырей, овсюг и щетинник заслужили совсем другую славу. Это злостные сорняки, избавиться от которых бывает очень сложно. Такие злаковые растения формируют видоизменения побега, которые называются корневища. Они состоят из сильно удлиненных междоузлий. Развиваются такие органы под землей, а снаружи видны только листья. В корневище накапливается вода с раствором минеральных веществ. Поэтому сорные растения выживают в условиях засухи и перепадов температур.

Пшеница

Когда речь идет о злаковых растениях, не вспомнить об этом виде просто невозможно. Пшеница, которая занимает ведущие позиции среди зерновых культур во многих странах, является однолетней. Поэтому ее посевы необходимо возобновлять ежегодно.

По разным данным, родиной пшеницы является Армения или Турция. Это один из первых одомашненных злаков. Дикие виды этого растения имеют существенный недостаток. Их зерна выпадают из колоса еще до созревания. Поэтому эволюция ее шла по пути увеличения устойчивости к осыпанию.

Сейчас пшеница лидирует не только по площади посевов на планете, но и по числу сортов. Они отличаются формой стебля, размером и химическим составом зерен. К примеру, полба имеет ломкую соломину и зерна, которые достаточно сложно отделить от пленок.

Это типичный хлебный злак северного полушария. Как и пшеница, рожь может быть яровой и озимой. Из ее зерен получают муку, крахмал, ржаной квас, сырье для изготовления спирта. В сельском хозяйстве ее используют в качестве сидерата. Так называют растения, которые угнетают сорняки, улучшают аэрацию почвы, обогащают ее азотом. Особенно это касается суглинков. С помощью корней ржи происходит ее рыхление и повышение пористости.

Это растение является еще и фуражной культурой. Ее стебли используют в качестве корма для скота. А солома известна как один из самых дешевых материалов для кровли.

Сахарный тростник

Когда речь идет о том, что такое злаки, обязательно стоит сказать и об этом растении. Культивируется оно в тропиках Евразии и Южной Америки. Несмотря на это, продукт, который получают из него, известен всем. Это сахар.

Этот вид тростника представляет собой многолетний злак. Его корневище быстро растет и закрепляется в почве. Высота побега достигает 6 метров. Стебли имеют цилиндрическую форму, а листья визуально напоминают кукурузные. Соцветие метелка развивается на вершине побега. Размножается сахарный тростник вегетативно при помощи черенков.

По форме зерен и способам обработки различают множество сортов риса. К примеру, коричневый рис является продуктом шелушения, а белый получают путем шлифовки. Первый более полезен, поскольку содержит отруби со значительным запасом пищевых волокон. Быстрее всего готовится пропаренный рис. Его зерна не слипаются и имеют красивый коричневый отлив. Такой продукт получают путем обработки горячим паром.

Отличается рис и формой зерен. Самый длинный достигает 6 мм. Это самый популярный сорт для приготовления плова. В каши и супы лучше добавлять среднезерный рис. Ну а любители ризотто и запеканок используют круглые зерна с длиной до 5 мм.

Ценные пищевые качества риса объясняются высоким содержанием в его крупе полисахаридов, белков, витаминов группы В. Впечатляет и минеральный состав: натрий, калий, йод, железо, селен.

Кукуруза

В одном початке может находиться до тысячи семян. Они имеют округлую или кубическую форму и тесно прижаты друг к другу в вертикальных рядах. Для выращивания кукурузы необходимы тепло и влага. Оптимальная температура для этого злака +20. Эти факторы являются ограничивающими в ареалах ее распространения.

Итак, в нашей статье мы рассмотрели, что такое злаки. Это представители класса Однодольные. К ним относятся травянистые растения с полым стеблем, который называется соломина. Корневая система мочковатого типа. Мелкие цветки собраны в колосья или метелки.

Большинство злаков ценятся в качестве зерновых культур, используются в пищевой промышленности. Из пшеницы, риса, ржи, ячменя, кукурузы получают муку, крупы, хлебобулочные изделия. Фуражные виды идут на корм скоту. Ценной пищевой структурой является сахарный тростник. Встречаются среди злаковых и злостные сорняки, которые вредят сельскохозяйственным посевам.

Злаковые растения (семейство злаков)

Семейство злаковых, или Мятликовые, можно смело отнести к самым многочисленным из известных семейств. В него входит множество востребованных в сельскохозяйственном производстве культур, без которых многие просто не представляют жизнь: это пшеница, рис, кукуруза, сахарный тростник, бамбук и много других широко распространенных растений.

Злаковые распространены на всех без исключения континентах – и даже на Антарктиде не так давно были обнаружены злаковые (мятлик обыкновенный). Ну а в саваннах и степных зонах именно злаковые являются подавляющей основой всей фитомассы. Всего же в это семейство входит около шести тысяч видов.

Описание злаков

Все семейство злаковых можно отнести к обширному классу однодольных. И среди этого семейства есть и травянистые, и кустарники, и деревья: как однолетние, так и многолетние растения.

Среди огромного количества всех злаковых не отыскать ни эпифитов, ни сапрофитов. Нет среди них и паразитов. Разнообразие злаковых можно разделить по их строению на:

Эти группы, в свою очередь, распределяются на подгруппы, которые различаются между собой самыми разными деталями строения побегов (как его надземных частей, так и подземных).

К примеру, обширная группа злаковых – дерновидные – принято разделять в зависимости от процесса возобновления побегов (а он бывает вневлагалищный и внутривлагалищный) на рыхлодерновинные и плотнодерновинные подгруппы.

Обычно побеги у этих растений как генеративные, так и вегетативные, с очередными пластинами узких листьев, расположенными в два ряда и снабженными параллельными жилками.

Виды злаковых растений

Зерновые злаковые растения

К зерновым злаковым растениям обычно относят самые привычные почти каждому растения:

Пшеница

Рожь

Кукуруза

Овес

Ячмень

Просо

Декоративные злаковые растения

Среди декоративных злаковых можно выделить:

Амарант – широкораспространенная культура, получившая название бархатник, лисий хвост, аксамитник.

Бамбук

Тростник

Мискантус

Амарант

Ковыль

Канареечник

Сорные

К сорным злаковым обычно относят:

Ползучий пырей

Просо куриное

Ржаной костёр

Гумай

Мятлик однолетний

Травы

Помимо привычных и хорошо знакомых всем культурных растений, у семейства злаковых имеются и сорняки, которые приносят вред сельскому хозяйству, и многолетние травы – абсолютно безвредные. К травяным растениям семейства злаковых относят:

Трясунка

Перловник

Ковыль

Колосняк

Молиния

Признаки и особенности злаковых

Злаковые растения отличаются разнообразными жизненными формами – здесь и кустарники с полукустарниками, и деревья, и травы (и многолетние и однолетние). В целом все хлебные злаки имеют общие биологические особенности как в корневой системе, так и в других моментах.

К примеру, большинство из них отличается мочковатой корневой системой, которая обладает и первичными, и вторичными корнями. Злаковые соцветия – это метелки или колосья, кисти либо початки. Плоды злаков – это псевдомонокарпии, или, проще говоря, зерновки, особенностью которых является прилегающий к семени околоплодник пленчатой формы, иногда даже срастающийся со спермодермой.

Выращивание злаковых тоже требует осторожности: здесь нужно соблюдать сроки посева и порядок севооборота. Следует учитывать, что озимые злаки достигают спелости к окончанию лета, пытаясь уложиться к наступлению заморозков. И что бы начать расти, таким видам зерновых требуется как раз низкая температура – начиная от 0С градусов. А яровые сорта, наоборот, развиваются при достаточно высоких температурах – от 10 до 20 градусов, и сеять их нужно теплой весной. Озимые сорта при этом являются более продуктивными – ведь у них лучше получается использовать все ресурсные возможности земли: и элементы питания, и запасы влаги.

Время посева озимых – после раноубираемых культур (бобовых, к примеру), а вот яровые высеивают сразу за пропашными культурами и травами.

Удобрение для злаков вносятся обычно осенью в виде под зяблевые обработки – так, при посеве в ряды культуры вносят гранулы удобрений (азотных и фосфорных). Такую же подкормку осуществляют и весной.

Строение злаковых

Соцветия злаковых состоят из большого количества элементарных колосковых соцветий, и обычно выделяют несколько их видов:

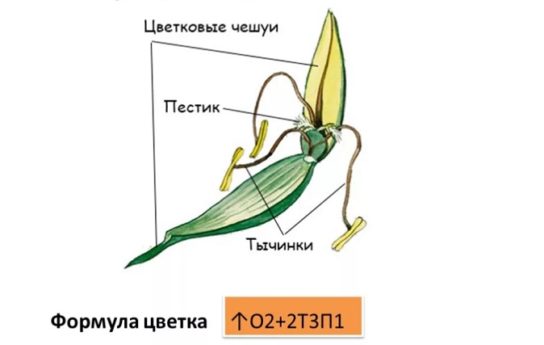

Цветы у злаков обычно мелкие и бледно окрашенные: в их состав, как правило, входят три тычинки, плодник вместе с укороченным столбиком и пара перистых рыльцев. Плод почти всех злаков – это зерновка, т.е. плотно сросшееся с тонкой оболочкой семя.

В свою очередь, побеги большинства из злаковых культур можно разделить на вегетативные и генеративные – при этом каждый из таких побегов спокойно может относиться и к многолетнему растению, и к однолетним.

Обычно у злаковых отсутствует механизм вторичного утолщения в зоне стебля, а система ветвления организована в зоне кущения, либо на прямую связана с областью соцветия.

Стебли злаковых можно отнести к цилиндрическим. Все они в своей массе членистые, а в междоузлиях обычно полые, как соломины. Из этого правила есть и исключение – несколько видов и семейств (к примеру, бамбуковые, кукуруза и тростник).

Соцветия злаковых обычно состоят их нескольких элементарных частей, колосков, в которых, как правило, находится несколько цветков – ветро-и самоопыляемых. В типичных случаях такие цветки имеют несколько цветковых чешуек – верхнюю и нижнюю. При этом срединная жилка чешуи формирует острое ребро, получившее характерное название «киль». Верхняя чушуя образует несколько таких килей, которые, скорее всего, образуется именно от срастания нескольких чешуек. Внутри основных чешуек цветка находятся три маленькие поликулы – их принято считать элементами, относящимися к внутреннему кругу околоцветника.

Подобная структура дает все основания относить околоцветник злаковых к трехчленным, или трехмерным. Обычно в каждом цветке три тычинки, а при завязи образуется несколько перистых рыльцев.

Значение злаков

Значение всех злаковых сложно недооценить, ведь большинство из них составляют основной пищевой рацион человечества по всей Земле. Хлеб, каши и другие блюда из злаковых делают уже несколько тысяч лет.

Хотя не все злаковые были оценены по достоинству с самого начала – так, мятликовым не всегда уделяли должное внимание. Ровно до того момента, как человечество не изобрело способ перемалывать плоды этих растений в муку. А из муки уже стали делать тесто, которое стало лепешками и другими видами хлеба.

Однако злаковые – это не только основа пищевого рациона. Они обладают и медицинским значением, потому что в их состав входит огромное количество полезных веществ.

Семейство злаковых – видеоурок по биологии

Заключение

Семейство злаковых разнообразно и очень многочисленно – они насчитывают более 750 родов. Обычно растения этого вида принято относить к классу однодольных. Огромное количество злаковых обладают незаменимыми достоинствами – не только в пищевой сфере, но и, к примеру, как декоративные культуры, которые активно используются в ландшафтном дизайне.

Злаковые обитают на всех континентах в качестве трав и деревьев, а их плоды содержат огромное количество полезных веществ, эфирных масел, протеинов и тому подобное. Помимо этого, именно злаковые – важный элемент кормовой и пищевой культуры.

Важнейшие для человечества зерновые культуры.

Среди культурных растений пшеница занимает особое место как древнейшее и наиболее значимое в хозяйственном отношении. Введенная в культуру в глубокой древности, пшеница сейчас служит основным поставщиком растительного белка для большей части человечества. Ее мировая площадь уже превысила 235 млн га.

Выделяют более 20 видов пшениц. Однако в мировой земледельческой практике наибольшее распространение получили лишь два – мягкая, на долю которой приходится более 85 % мировой площади пшеницы, и твердая – с удельным весом около 10 %.

Большинство видов пшениц вышло из обширного района Передней и Средней Азии и Средиземноморья (Жуковский). Насчитывают не менее шести первичных очагов-колыбелей пшеницы, территориально удаленных друг от друга. В процессе многовекового естественного и искусственного отборов сформировалось множество экотипов пшеницы, что и обусловливает в целом ее широкую экологическую приспособленность. Как сельскохозяйственное растение пшеница родилась в поймах рек. Но лучшие свои вкусовые качества и питательные свойства она приобрела в степных районах, которые и стали основным местом произрастания пшеницы. В сельскохозяйственной практике встречаются яровые, озимые и промежуточные формы.

Пшеница среди хлебных злаков наиболее требовательна к почвенным условиям. Богатые рыхлые почвы способствуют развитию мощной корневой системы. Хотя мочковатая корневая система пшеницы располагается в основном в пахотном слое, однако отдельные корни проникают на большую глубину, до 2 м и более. Корни пшеницы используют трещины материнской породы, червороины, ходы корней предшествующих культур. Глубокое проникновение корней обеспечивает лучшее водоснабжение растений.

Озимая пшеница предъявляет повышенные требования к предшественникам. Ее возделывают на большой территории с различными почвенно-климатическими условиями. Основное условие надежной ее перезимовки и получения высокого урожая – дружные и сильные всходы.

По мнению исследователей, ячмень лишь немногим уступает пшенице по давности введения в культуру. Это важнейшее продовольственное, кормовое и пивоваренного использования растение возделывается на всех континентах и занимает в мировом земледелии около 80 млн га.

У ячменя различают двурядные и шестирядные формы. Наиболее древними считаются двурядные. Однако в посевах большинства стран преобладают многорядные формы, как более урожайные. Ячмень – культура преимущественно пленчатая, голозерные формы встречаются в производстве редко (главным образом, в Юго-Западной Азии). Он всех других хлебных растений ячмень существенно отличается своей скороспелостью, что позволяет выращивать его даже за Полярным кругом.

Происхождение ячменя, по Н. И. Вавилову, связано с районами Передней Азии, включая Малую Азию, Сирию, Палестину, Северный Афганистан, Среднюю Азию. Можно говорить, учитывая широкое распространение ячменя на земном шаре, о большой приспособляемости его к различным почвенным условиям. Но в каждой природной зоне ячмень удается на почвах, которые по свойствам близки к почвам его родины.

Тяжелые почвы, избыточно переувлажненные, с плохими физическими свойствами не подходят для культуры ячменя. Он хуже приспосабливается к переувлажнению, чем пшеница и овес.

Как культурное растение рожь появилась намного позже пшеницы и ячменя – уже в бронзовом веке. Рожь посевная – единственный возделываемый вид. Мировая площадь этого хлебного злака около 20 млн га. Большая часть посевов сосредоточена в Евразии. Здесь находится и ее первичный очаг.

Культурная рожь произошла из сорно-полевой вследствие конкуренции между сорно-полевой рожью и пшеницей при совместном произрастании их в жестких условиях горного режима. Выдвинутая не столько искусственным, сколько естественным образом, рожь служит примером происхождения культурного растения из сорняка-сателлита (Жуковский). Этим и объясняются очень важные для земледельца экологические особенности ржи – ее нетребовательность к почвам и самая высокая среди хлебных злаков морозостойкость. Древний земледелец заметил эти ценные качества сорняка и умело воспользовался результатом естественного отбора.

В сельскохозяйственной практике известны две биологические группы ржи – яровая и озимая. В посевах преобладает озимая форма. Культура ржи отличается большой экологической приспособленностью к почвенным условиям. Рожь менее требовательна, чем другие злаки, к питательным элементам, дает хорошие результаты на малоплодородных почвах склонов, солонцеватых землях.

Рожь хорошо приспосабливается к почвам различного гранулометрического состава, от песчаных до глинистых. На песчаных почвах она более доходна, чем остальные злаки, и при необходимости выбора на песчаных почвах ржи отдается предпочтение. Приспосабливается рожь к различной влажности. Таким образом, рожь выделяется своей более широкой экологической приспособленностью к почвенным условиям, может возделываться на землях, которые не столь оптимальны для пшеницы.

Хорошую урожайность зерна дает озимая рожь даже при возделывании ее на одном и том же поле два года подряд.

Происхождение овса связывают с Переднеазиатским генетическим центром. Появился он в эпоху металлов. Исследователи этого рода считают, что посевной овес произошел от дикого овса, обильно засорявшего посевы полбяной (пленчатой) пшеницы. Вчистую культуру овес выдвинулся естественным отбором по мере продвижения полбы на север. Под действием естественного отбора овес приобрел широкую экологическую пластичность, использованную человеком.

Овес посевной – основной культурный вид овса на земном шаре. В его посевах (в мире более 30 млн га) явно преобладают пленчатые формы. Голозерные овсы (более требовательные к условиям произрастания) встречаются преимущественно в Юго-Западной Азии.

Овес приспосабливается к широкой гамме почв различных природных зон. Однако корни овса проникают в почву на меньшую глубину, чем корни других хлебов. В связи с этим он нуждается в хорошей увлажненности почв и даже не боится переувлажнения во второй период вегетации. Овес меньше чувствителен к кислотности, чем пшеница и ячмень, у него ниже потребность в питательных элементах.

Овес плохо удается при возделывании его два года подряд на одном и том же поле.

В современном мировом земледелии кукуруза по праву занимает одно из основных мест. Являясь растением универсального использования, наибольшее значение она приобрела в решении кормовой проблемы. Возделывается на всех континентах. Мировая площадь зерновой кукурузы находится в пределах 120 млн га, на значительных площадях ее возделывают как силосную культуру.

Кукуруза – аборигенное растение тропической и субтропической зон Америки. Происхождение сильно сказывается на ее природе. Это теплолюбивое и светолюбивое растение. Отличительнаяособенность кукурузы – мощная мочковатая многоярусная корневая система, основу которой составляют узловые корни, располагающиеся ярусами. Они способны проникать на глубину 2–4 м и распространяться в стороны до 1,5 м.

Главная, экологическая особенность кукурузы – высокая требовательность к влажности почвы в течение всего периода вегетации. Ее урожайность во многом определяется не самими свойствами почв, а уровнем увлажнения, что говорит о специфике экологических особенностей этой культуры.

Хотя кукуруза и теплолюбива, ареал ее возделывания на силос проникает в умеренный пояс.

В случае необходимости значительного насыщения севооборотов кукурузой ее можно выращивать несколько лет подряд на одном и том же поле. Высокие урожаи в этом случае получают при строгом соблюдении системы удобрения и всего агротехнического комплекса.

В мире культурных растений просо считают одним из самых древних возделываемых растений Евразии. Центром первичного формирования проса были районы Восточной и Центральной Азии, в частности Китая и Монголии, для которых просо, видимо, самая древняя пищевая злаковая культура.

Просо – один из наиболее полиморфных родов семейства злаковых в нем насчитывают около 500 видов. Среди них просо обыкновенное имеет самое широкое распространение в мировом земледелии (примерно 25 млн га). В сельскохозяйственной практике хорошо известны также и его ближайшие родственники – могар и чумиза, являющиеся подвидами итальянского проса. Районы происхождения проса отличаются известной засушливостью климата.

Просо – засухоустойчивое растение. Мочковатая корневая система уходит на глубину до 120–150 см и в нижнем ярусе образует густое сплетение корней, отходящих в сторону на 100–120 см. Это позволяет просу использовать влагу глубоких горизонтов.

Просо очень плохо переносит бессменные посевы и весьма требовательно к предшественникам.

Обусловлено это очень медленным ростом растений в начале развития, от чего они сильноугнетаются сорняками и поражаются болезнями (фузариоз, гельминтоспориоз и др.). Наивысшие урожаи этой культуры получают при посеве ее по целине и пласту многолетних трав при достаточном увлажнении почвы.

В XX в. в Европе и на американском континенте заинтересовались злаковой культурой африканского происхождения – сорго, известным в Юго-Восточной Азии еще за 3 тыс. лет до н. э. Оно привлекло к себе внимание своей засухоустойчивостью и жаростойкостью, возможностью возделывания в резко засушливых условиях, где культура кукурузы ненадежна. Сельскохозяйственная практика южноевропейских стран и США подтвердила, что сорго, по существу, не имеет себе равных по устойчивости к засухе. Мировые площади сорго стали достаточно быстро увеличиваться, достигли уже 45 млн га и продолжают расти. Кроме обыкновенного сорго широкое распространение в мире получили еще три вида – джугара, гаолян и суданская трава. По экологическим требованиям они близки к сорго обыкновенному.

Центром происхождения сорго считаются африканские саванны, с красно-бурыми и красно-коричневыми латеритизованными почвами. Обычно указывается, что сорго неприхотливо к почвам. Действительно, саванные почвы родины сорго малогумусны и не отличаются высоким плодородием. Замечательная особенность сорго – высокая засухоустойчивость, способность переносить воздушную и почвенную засуху.

Большую роль в экологическом приспособлении сорго к почвам играет очень мощная мочковатая корневая система, проникающая вглубь до 180–250 см, сильно разветвленная. Масса корней у сорго, как у большинства засухоустойчивых растений, намного превышает надземную биомассу и больше, чем у других однолетних растений. Это позволяет считать сорго культурой, которая облагораживает почвы, повышает их гумусовое содержание, а следовательно, и плодородие.

Сорго хорошо выносит повторные посевы и может возделываться на постоянных участках, если оно не поражается бактериозом.

Для половины человечества рис служит основным источником питания. Этим обусловлено его широкое распространение в мировом земледелии (около 145 млн га). Колыбель риса – тропические и субтропические районы Юго-Восточной Азии.

С экологических позиций рис является типичным представителем муссонного климата и по природе своей относится к группе растений-гидрофитов. Он произрастает при длительном затоплении. Наиболее оптимальны для риса полуаэробные условия, которые создаются затоплением небольшим слоем воды. Корневая система получает достаточное количество кислорода за счет его растворения из воздуха.

Продуктивность риса зависит от способности почвы удерживать воду. Поэтому для риса лучше всего тяжелые плоховодонероницаемые почвы. Оптимальные условия рис находит на почвах, которые сформировались при участии гидрофитной растительности и богаты органическим веществом. Это различные гидроморфные почвы – луговые, лугово-болотные, перегнойноглеевые, разные варианты слитых почв. Такие прекрасные условия рис находит, например, в дельте реки Кубани.

Рис выносит бессменную культуру, и она часто применяется в старых районах рисосеяния. Но при этом вскоре наступает заболачивание или засоление почвы, понижается жизнедеятельностьаэробных микробов, накапливаются сероводород и закисные соединения железа. Все это приводит к сильному засорению почвы, снижению в ней содержания органического вещества и резкому падению урожая.

Рис периодически, через 2–3 г., необходимо чередовать с другими культурами, способными обогащать почву органическим веществом и подавлять сорняки.

Среди культурных растений гречиха широко известна как ценная крупяная культура. Ареал ее возделывания очень большой и включает практически все континенты. Однако мировая площадь гречихи сравнительно невелика – всего около 4 млн га. Низка и урожайность. Все это свидетельствует о скромных размерах ее производства. Именно по этой причине спрос на гречневую крупу значительно превышает предложение.

Гречиха – растение азиатского происхождения, однако большая часть мировых посевов (2,4 млн га), сосредоточена в Европе. Наша страна издавна была главным производителем гречихи. Гречиха относится к семейству гречишных и по комплексу признаков существенно отличается от злаковых растений.

Родина гречихи – высокогорные влажные районы восточной части Азиатского материка (Индия, Гималаи) с промытыми и небогатыми почвами.

Гречиха – влаголюбивое растение. Оптимум увлажнения находится в пределах 70–80, % от полевой влагоемкости. При недостатке влаги начинает превалировать рост корней над надземной массой.

Корневая система стержневая, развита слабо. Может проникать на глубину 70–100 см, однако основная масса расположена в пахотном слое до 25–30 см. Необходима хорошая увлажненность этого слоя в период всей вегетации и, особенно, во время цветения и плодоношения.

В целом гречиху относят к растениям, не предъявляющим высоких требований к потенциальному плодородию.

В. Ф. Вальков, Т. В. Денисова,К. Ш. Казеев, С. И. Колесников,Р. В. Кузнецов

«Плодородие почв и сельскохозяйственные растения.»