что такое зародышевый корешок

зародышевый корешок

Смотреть что такое «зародышевый корешок» в других словарях:

зародышевый корешок — gemalo šaknelė statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Šaknelė, susidaranti gemale formuojantis sėklai. atitikmenys: angl. rootlet rus. зародышевый корешок … Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

ЗАРОДЫШЕВЫЙ КОРЕШОК — зачаточный корешок, заметный уже в зародыше семени, дающий начало корневой системе растительного организма … Словарь ботанических терминов

Зародышевый корешок — Вверху: зародыш на срезе семени гинкго двулопастного (Ginkgo biloba) … Википедия

главный зародышевый корешок — Корешок, появляющийся при прорастании семян первым. [ГОСТ 20290 74] Тематики семеноводство Обобщающие термины морфологические признаки семян EN primary root DE Hauptkeimwurzel FR radicule primaire … Справочник технического переводчика

придаточный зародышевый корешок — Корешок, появляющийся при прорастании семян некоторых видов растений после развития главного зародышевого корешка, образующийся выше места его отхождения. [ГОСТ 20290 74] Тематики семеноводство Обобщающие термины морфологические признаки семян EN … Справочник технического переводчика

ЗАЧАТОЧНЫЙ КОРЕШОК — см. зародышевый корешок … Словарь ботанических терминов

ПШЕНИЦА — (Triticum), род одно и двулетних трав семейства злаков, одна из важнейших зерновых культур. Получаемая из зерен мука идет на выпечку белого хлеба и производство других пищевых продуктов; отходы мукомольного производства служат кормом скоту и… … Энциклопедия Кольера

ЦВЕТКОВЫЕ — покрытосеменные (Angiospermae), самый крупный отдел царства растений, характеризующийся специализированными органами размножения, образующими цветок. Цветковые растения известны с юрского периода (примерно 150 млн. лет назад): уже в то время они… … Энциклопедия Кольера

семя — орган размножения и расселения голосеменных и цветковых растений; образуется из семязачатка. Состоит из зародыша, запаса питательных веществ и семенной кожуры (запасные вещества могут откладываться в самом зародыше – в его семядолях) (см. рис.… … Анатомия и морфология растений

Химия, Биология, подготовка к ГИА и ЕГЭ

Семя растения — генеративный орган. Из него вырастает целое растение. Все покрытосеменные растения размножаются с помощью семян. Они очень разнообразны по форме и внешнему виду, но строение всех семян схоже.

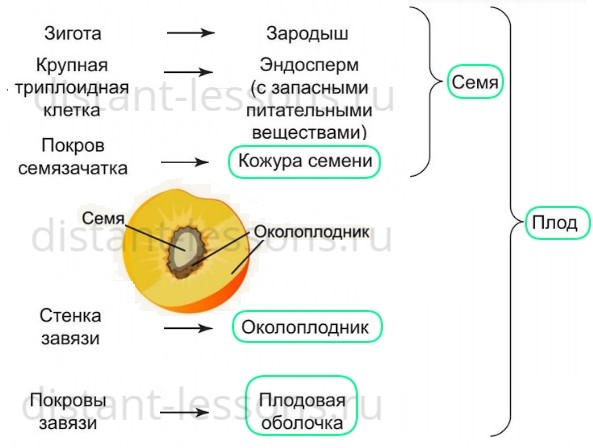

После оплодотворения у покрытосеменных растений образуется плод, который формируется в основном, из завязи растения.

Строение плода

Созревание плода начинается с того, что он прекращает свой рост, разлагаются хлорофилл ( прекращается фотосинтез), в вакуолях накапливаются пигменты, определяющие окраску плода, увеличивается концентрация сахара, уменьшается концентрация кислот, что и делает плод вкусным.

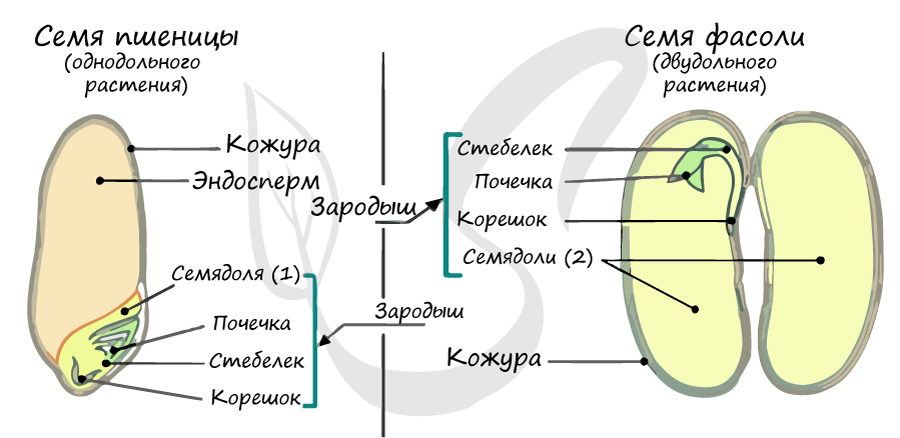

Деление покрытосеменных растений на одно- и двудольные как раз основано на строении их семян.

Строение семян

двудольных растений

Как видно из рисунка, зародыш занимает далеко не всю часть семени, большая часть — эндосперм — специальная ткань с большой концентрацией питательных веществ.

Эндосперм покрытосеменных растений образуется в результате двойного оплодотворения и имеет тройной набор хромосом (триплоидный).

Строение семени

однодольных растений

Как видите, семя однодольных растений имеет те же органы, что и у двудольных.

Единственное отличие — у растения одна семядоля.

Строение семян

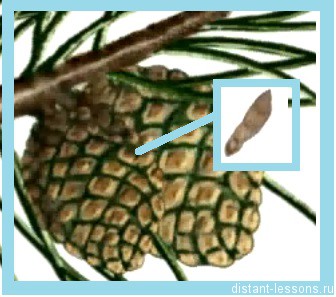

голосеменных растений

Зрелое сухое семя большинства растений может находиться некоторое время в состоянии покоя и не прорастать.

Факторы, способствующие старту прорастания, это: влага, кислород, подходящий температурный и световой режим.

Фазы прорастания семян:

набухание — вода, проникая в семя, способствует гидролизу сложных органических веществ до более простых и активизирует ферменты;

рост первичных корешков — необходимое условие для закрепления растения в почве и самостоятельного поглощения воды и минеральных веществ;

развитие ростка — растению необходим свет, поэтому оно пробивается на поверхность, появляются первые листочки и начинается процесс самостоятельного — автотрофного питания организма — фотосинтез;

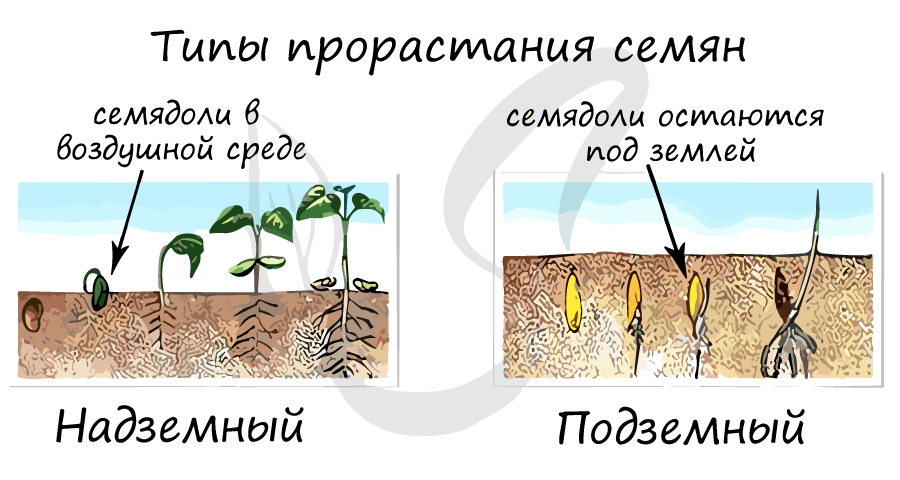

У ряда растений при прорастании семядольные листья выносятся на поверхность (огурец, тыква, клен, свекла, фасоль, астра) — это надземное прорастание семян. Если семядоли не выходят на поверхность почвы, то такое прорастание называется подземным (дуб, горох, каштан).

У растений есть довольно много способов распространения семян:

Что такое зародышевый корешок

Функции семени

Отделяясь от материнского организма, семя может прорасти и дать начало новому растению.

Благодаря семенам, некоторые из которых имеют воздушные мешки, дочерние растения могут расти на расстоянии десятков километров от материнского. Прорастая на новых территориях, они занимают их и распространяются.

Семя выживает при таких неблагоприятных факторах, где листостебельное растение погибло бы. Именно семя дает возможность выжить зародышу растения во время зимнего холода, недостатка влаги, летнего зноя.

Строение семени

Прорастание семени

При этом вода поступает через семявход внутрь семени. Как только это происходит, питательные вещества начинают растворяться в воде, и становится возможным их усвоение для зародыша. При полном погружении в воду, в которой мало растворенного кислорода (кипяченая вода), семена могут погибнуть из-за нехватки кислорода.

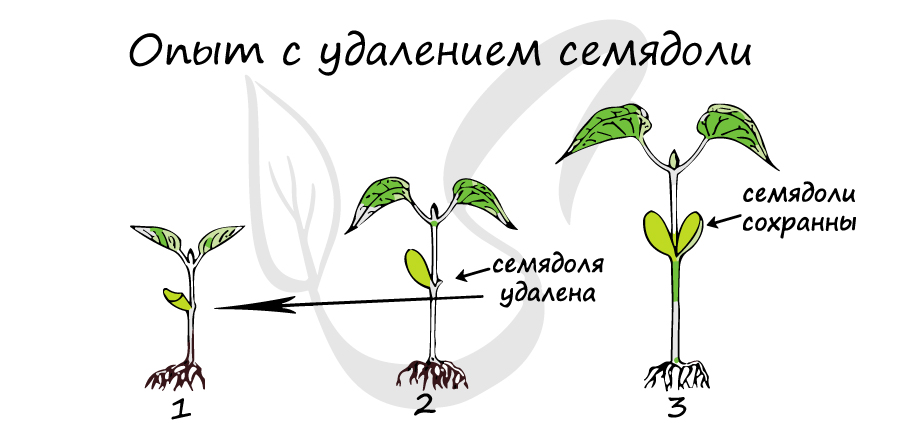

Как видно из картинки выше, удаление семядоли значительно замедляет рост и развитие растения (у 1 и 2 растения слева). У растения справа (3) сохранены обе семядоли, оно опережает в росте и развитие растение (2).

В данном случае руководствуются общим правилом: чем меньше семена, тем более поверхностно их закладывают. Семена фасоли закладывают на 4-5 см, а очень мелкие семена, не закапывая, сеют на самой поверхности почвы: семена земляники, мака, мяты, наперстянки, подорожника.

Типы прорастания семян

При надземном типе прорастания семядоли с почкой выносятся в воздушную среду над поверхностью почвы и становятся первыми фотосинтезирующими листьями (зародышевые листья). Такой тип прорастания имеется у редьки, тыквы, фасоли, огурцов, лука, капусты, томатов.

Семядоли не выносятся на поверхность почвы, а остаются в ней. Поверхности почвы достигает только почка с первыми листьями. Характерно для гороха, дуба, лещины, пшеницы.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Что такое зародышевый корешок

Олег Алексеевич Коровкин

Анатомия и морфология высших растений. Словарь терминов

Морфология и анатомия растений – науки, изучающие соответственно внешнее и внутреннее строение тела растений. Их важнейшими задачами являются описание и наименование органов и тканей растительного организма, ведь без достаточного понятийного аппарата невозможно развитие ни самих этих наук, ни других разделов ботаники. Морфология и анатомия растений играют важную роль в изучении процессов формообразования как в индивидуальном, так и в историческом развитии растений, устанавливая закономерности морфогенеза их органов и гистогенеза тканей. Велико значение этих наук в исследованиях влияния факторов внешней среды на развитие растительного организма.

Морфология растений – старейший и основополагающий раздел ботаники. Именно с описательной морфологии благодаря работам Карла Линнея в XVII в. ботаника начала развиваться как наука. Но можно с уверенностью сказать, что основы ее были заложены в глубокой древности в трудах древнегреческих философов Теофраста и Аристотеля; первый считается «отцом» ботаники.

В процессе развития морфология растений разделилась на ряд специализированных направлений, которые к настоящему времени превратились в отдельные науки или дисциплины. Основным разделом морфологии является органография, занимающаяся описанием и сравнением внешнего строения органов растений. Органографию и другие разделы морфологии, изучающие внешнее строение растений в целом и их органов в частности, можно отнести к макроскопической морфологии, или макроморфологии.

Анатомия растений исследует внутреннее строение органов растений, в том числе на тканевом и клеточном уровнях; в настоящее время ее, как правило, рассматривают в качестве составной части морфологии. Вместе с разделами морфологии, изучающими растение с помощью оптической микроскопии (цитологией – учением о растительной клетке; гистологией – наукой о тканях; эмбриологией, устанавливающей закономерности образования, строения и развития зародыша), анатомию относят к микроскопической морфологии, или микроморфологии.

Морфология растений продолжает успешно развиваться и в наши дни. Во второй половине XX в. особенно больших успехов достигла биоморфология, или экологическая морфология, изучающая процессы индивидуального развития растений и закономерности формирования их органов в зависимости от факторов внешней среды. Важным направлением ботанической науки является изучение процесса морфогенеза у растений разных жизненных форм.

Глубокие знания о внешнем и внутреннем строении растений, закономерностях развития их побеговой и корневой систем, метаморфозах вегетативных органов, особенностях формирования генеративных органов – цветков, плодов и семян, их изменениях под влиянием условий внешней среды – непременное условие высокоэффективной работы ученого-ботаника.

Не менее важно знание правильных названий органов и тканей растений, позволяющее грамотно и к месту применять их при написании научных и учебных работ. Свободное владение морфологической терминологией помогает в работе с научной литературой, с определителями растений. Особенно актуально это теперь, когда благодаря бурному развитию морфология растений обогатилась большим количеством новых понятий и терминов – новых по сути или заменивших существовавшие ранее. При этом следует признать, что между ботаниками-морфологами на сегодняшний день имеют место некоторые расхождения в толковании ряда терминов и понятий.

Данное издание представляет собой словарь основных терминов и понятий, применяемых в настоящее время в анатомии, органографии и экологической морфологии высших растений. Оно предназначено для широкого круга читателей: ботаников, физиологов, специалистов сельского хозяйства, лесоводов, преподавателей биологических факультетов университетов и сельскохозяйственных вузов, студентов и аспирантов этих учебных заведений, учителей, редакторов научных и научно-популярных изданий. Потребность в таком справочном пособии возникла давно, так как последнее издание подобного рода вышло в свет более 20 лет назад.

Статьи в словаре расположены в алфавитном порядке. При наличии синонимов за основной термин предлагается принять наиболее часто употребляемый. Синонимы основного термина (выделен прописными полужирными буквами) приводятся рядом с ним (набраны прописными светлыми буквами), например:

АПОКАРПИЙ, СБОРНЫЙ ПЛОД, СЛОЖНЫЙ ПЛОД.

Устоявшиеся терминологические словосочетания указаны в алфавитном порядке без изменения естественного порядка слов, например:

Толкование слов, выделенных в словарной статье иной гарнитурой, читатель найдет в соответствующем месте словаря по алфавиту.

В приложении приведен перечень основных обозначений, используемых в современной ботанике, показаны примеры составления формулы цветка. Здесь же даны греческие и латинские части сложных слов, применяемые для количественных характеристик, а также этимология основных терминов, используемых в морфологии и анатомии растений.

АБАКСИАЛЬНАЯ СТОРОНА ЛИСТА, СПИННАЯ СТОРОНА ЛИСТА, ДОРЗАЛЬНАЯ СТОРОНА ЛИСТА – нижняя сторона листа.

АБОРТИРОВАНИЕ – полное утрачивание растениями какого-либо органа.

АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ – см. возраст.

АБСОРБИРУЮЩИЕ ВОЛОСКИ – волоски, образованные эпидермой и абсорбирующие атмосферную влагу; одноклеточные или многоклеточные, состоящие из живых или мертвых клеток. Обычно образуются у растений, произрастающих в солнечных засушливых местах.

АБСЦИЗОВАЯ КИСЛОТА – фитогормон, подавляет рост вегетативных органов, индуцирует переход растений в состояние покоя, ускоряет опадение листьев, задерживает прорастание семян.

АВТОГАМИЯ – см. самоопыление.

АВТОМЕХАНОХОРИЯ – см. механохория.

АВТОТРОФНОСТЬ – способность организмов создавать органические вещества из углекислого газа и воды; у растений – в процессе фотосинтеза.

АВТОХОРИЯ – распространение семян без участия каких-либо посредников.

АГГЕДУЛА – простой синкарпный нижний ореховидный плод у представителей сем. Валериановые (Valerianaceae), формирующийся из трех плодолистиков. В зрелом плоде семя образуется лишь в одном гнезде, два других гнезда представляют собой пустые разросшиеся, разные по размерам воздухоносные полости.

АГЕСТОХОРИЯ – распространение диаспор растений транспортом.

АГРАНУЛЯРНЫЙ ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ РЕТИКУЛЮ(У)М – часть эндоплазматического ретикулюма, представленная длинными канальцами с гладкой поверхностью, не покрытой рибосомами. Принимает участие в синтезе жиров, углеводов, стероидных гормонов, в накоплении и выведении ядовитых веществ.

АГРЕГАТНОЕ СОЦВЕТИЕ – сложное соцветие, в котором простые соцветия одного типа в совокупности образуют соцветие иного типа, напр. корзинки, собранные в щитковидную метелку, у тысячелистника (Achillea).

АГРЕГАТНЫЙ ЛУЧ – древесинный луч, представленный системой сближенных гомоцеллюлярных лучей, разделяемых изогнутым древесинным волокном или тяжевой паренхимой, напр. у дуба (Quercus), граба (Carpinus).

АДАКСИАЛЬНАЯ СТОРОНА ЛИСТА, БРЮШНАЯ СТОРОНА ЛИСТА, ВЕНТРАЛЬНАЯ СТОРОНА ЛИСТА – верхняя сторона листа.

АДВЕНТИВНАЯ ЭМБРИОНИЯ – форма апомиксиса, при которой происходит развитие одного или нескольких зародышей из клеток нуцеллуса или интегумента. Может носить закономерный (у цитрусовых) или случайный характер.

АДВЕНТИВНЫЕ КОРНИ – см. придаточные корни.

АДВЕНТИВНЫЕ ПОБЕГИ – см. придаточные побеги.

АДВЕНТИВНЫЕ ПОЧКИ – см. придаточные почки.

АЗИМИНА – апокарпный шаровидный плод, состоящий из нескольких костянок. Характерен для представителей сем. Анноновые (Annjnaceae), напр. для анноны (Аппопа).

Особенности строения семени: внешнее и внутреннее строение, различия однодольных и двудольных растений

Особенности строения семени

Разбираться, чем выделяется семя и строение этого семени среди прочих стоит начинать с изучения внутреннего строения семени и внешнего.

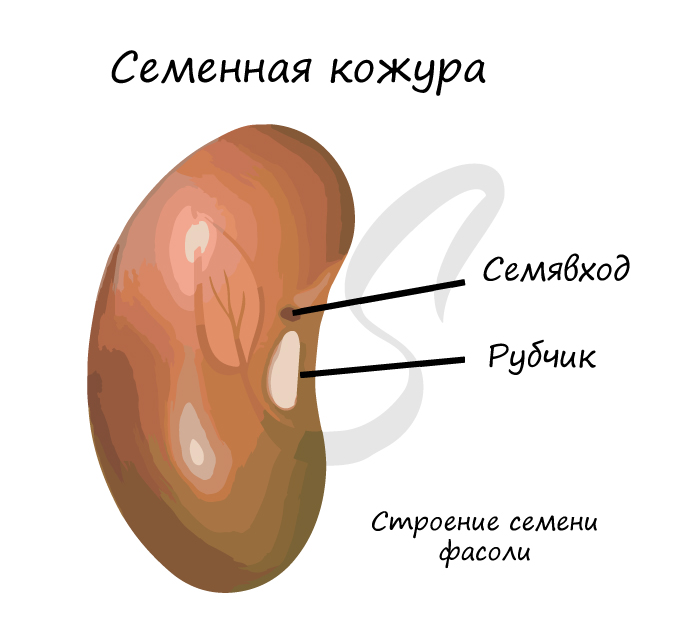

Внешнее строение семени

Каково строение семени снаружи? С внешней стороны семена покрывает плотная кожура, которая защищает их от различных механических повреждений, высыхания, а также препятствует проникновению болезнетворных организмов.

У каждого вида растения свой вариант кожуры, который заметно отличается от других. Некоторые растения имеют плотную и тонкую кожицу, а другие — твердую и толстую.

Вишни, виноград, сливы имеют тонкую кожицу, а цитрусовые и бобовые — твердую.

Кожура также индивидуальна у каждого растения. К примеру, фасоль. Каково строение семени фасоли? Кожура семени фасоли имеет рубчик и специальное отверстие — семявход, благодаря которому вода проникает в семя и способствует его набуханию и прорастанию.

Рубчик — место прикрепления семени к стенке плода.

Внутреннее строение семени

Из чего состоит семя внутри? Для этого нужно разобраться со строением зародыша.

Зародыш — главная часть семени — находится внутри семени под кожурой. Размер зародыша зависит от типа растения. У некоторых зароды достаточно крупный и заметный, а у других — слабо выраженный и представлен эндоспермом.

Под эндоспермом понимают ткань, которая содержит необходимое количество питательных веществ.

Ткань эндосперма характеризуется крупными клетками: они заполнены крахмалом, белками и различными маслами. Все это используется зародышем в процессе прорастания в качестве питания.

Зародыш состоит из двух элементов: зародышевого побега и зародышевого корня.

Зародышевый корень дает начало главному корню растения — из него этот корень начинает ветвиться.

Побег дает начало зародышам стебля, листа и почек. Появление первых листочков происходит еще в семени.

Зародышевые листочки называют семядолями.

Размер и число семядолей зависит от типа растения.

Строение семени тыквы, гороха и огурца характеризуется тем, что у их зародыша есть две большие мясистые семядоли. Злаковые и луковичные растения имеют одну семядолю, которая имеет вид тонкой пластинки.

Строение семян тыквы наглядно:

Количество семядолей определяет деление на однодольные и двудольные семена, а также, соответственно, на однодольные и двудольные растения.

Отличия однодольных и двудольных растений

Чем различаются зародыши двудольных и однодольных растений? Начнем с того, что в процессе развития зародыша сравнение однодольных и двудольных бессмысленно: строение семян двудольных растений ничем не отличается от строения семени однодольных растений.

Строение семени в начале развития отличается симметричными образованиями, а вот различия однодольных и двудольных происходит на стадии дифференциации. В это время строение семени двудольных растений характеризуется моносимметричными образованиями, в то время как строение однодольного семени характеризуется ассиметричными образованиями. Точнее, их зародыш относится к таким образованиям.

Различия однодольных и двудольных на этой стадии определяется конусом нарастания стебля растения. У двудольных растений конус нарастания занимает терминальное положение, у однодольных — латеральное.

Строение семени однодольного растения от двудольного растения отличается, прежде всего, строением зародыша.

Строение семени двудольных растений

У двудольных растений семя имеет (точнее, зародыш) две семядоли. Они располагаются симметрично. Конус нарастания зародышевого стебля размещается между семядолями. В некоторых случаях зачаточные листочки формируются в самом зародыше.

Почка образуется конусом нарастания с зачатками листьев. Почка — это зачаток главного побега.

Также строение семян двудольных растений характеризуется наличием зародышевого корешка. Верхушка оси зародыша включает почку и 2 семядоли. Снаружи семядоли покрывает эпидермис, а внутри они хранят питательные вещества, которые используются, чтобы семя прорастало.

Строение семени однодольных растений

Строение семян однодольных характеризуется тем, что их зародыш имеет зародышевый корешок, почки и щиток.

Щиток представляет собой видоизменение семядоли и располагается так, что образует перегородку между зародышем и эндоспермом.

Прорастание однодольных семян происходит благодаря питательным веществам эндосперма. Советуем ознакомиться, как расположен эндосперм у разных однодольных растений.

Семядоля располагается на верхушке продольной оси зародыша, конус нарастания почки — в стороне от семядоли.