что такое западники в философии

ЗАПАДНИКИ

Полезное

Смотреть что такое «ЗАПАДНИКИ» в других словарях:

ЗАПАДНИКИ — ЗАПАДНИКИ, представители одного из направлений русской общественной мысли 1840 50 х гг. Считали историю России частью общемирового исторического процесса, сторонники развития страны по западноевропейскому пути. Критиковали самодержавие и… … Современная энциклопедия

ЗАПАДНИКИ — представители одного из направлений русской общественной мысли 1840 50 х гг. Считали историю России частью общемирового исторического процесса, сторонники развития страны по западноевропейскому пути. Критиковали самодержавие и крепостничество,… … Большой Энциклопедический словарь

Западники — ЗАПАДНИКИ, представители одного из направлений русской общественной мысли 1840 50 х гг. Считали историю России частью общемирового исторического процесса, сторонники развития страны по западноевропейскому пути. Критиковали самодержавие и… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

ЗАПАДНИКИ — ЗАПАДНИКИ, представители одного из направлений русской общественной мысли 1840 50 х гг. Считали историю России частью общемирового исторического процесса; сторонники развития страны по западнеевропейскому пути. Выступали за отмену крепостного… … Русская история

Западники — Западники, западничество так назыв. вообще направление нашейобщественной мысли и литературы, признающее духовную солидарность Россиии Западной Европы, как нераздельных частей одногокультурно исторического целого, имеющего включить в себе… … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

Западники — представители одного из направлений русской общественной мысли 40 х гг. ХIХ в. Выступали за ликвидацию феодально крепостнических отношений и развитие России по «западному», буржуазному варианту. Большой толковый словарь по культурологии..… … Энциклопедия культурологии

Западники — Западничество сложившееся в 1830 х 1850 х направление русской общественной и философской мысли. Социальные преобразования России западники связывали с усвоением исторических достижений стран Западной Европы. Основываясь на признании изначального … Википедия

ЗАПАДНИКИ — Последователи западничества направления русской философской и общественной мысли, сложившегося в 40–60 е гг. XIX в. Выступали за развитие России по западноевропейскому пути. Западничество, как и противостоящее ему славянофильство, возникло в… … Лингвострановедческий словарь

ЗАПАДНИКИ — представители одного из направлений рус. обществ. мысли 40 50 х гг. 19 в., выступавшие за ликвидацию крепостничества и необходимость развития России по зап. европ. пути. Большинство З. по происхождению и положению являлось дворянами помещиками,… … Советская историческая энциклопедия

западники — представители одного из направлений русской общественной мысли 1840 50 х гг. Считали историю России частью общемирового исторического процесса; выступали за развитие страны по западноевропейскому пути. Критиковали самодержавие и крепостничество,… … Энциклопедический словарь

Западники и славянофилы: основные идеи, сходства и различия кратко

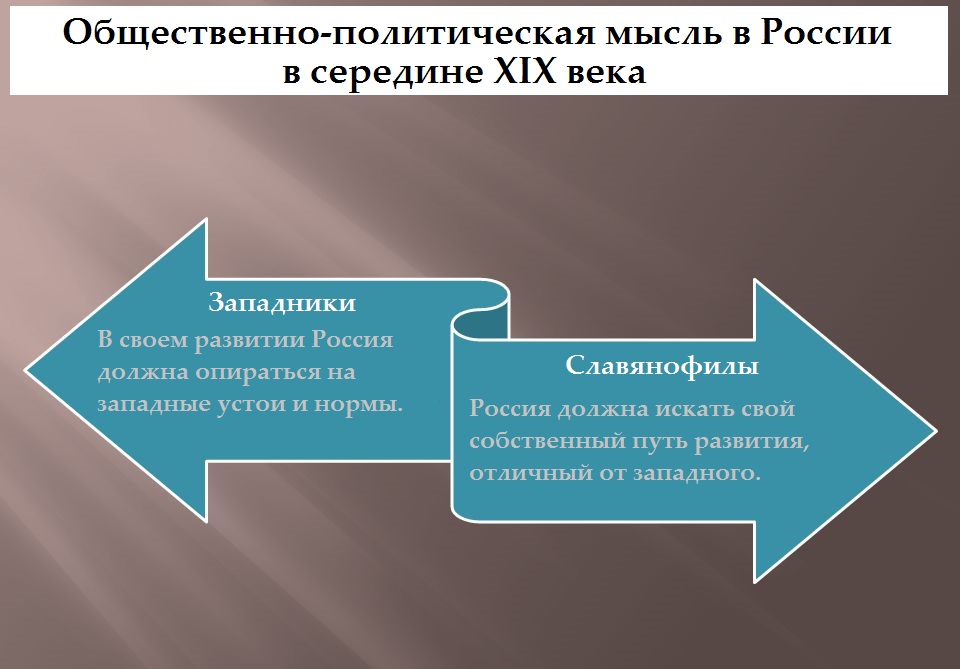

Западники – представители русской философской и общественной мысли 1840 – 1850-х годов. Они выступали за отмену крепостного права и считали, что государство должно пойти по западноевропейскому пути развития.

Славянофилы – последователи течения, оформившегося в 1830 – 1840-х годах. В отличие от западников, они были убеждены, что страна должна пойти по своему собственному пути. Они утверждали, что Россия – наследница особой духовной культуры, основанной на почве православия, и должна донести истину до европейских государств, впавших в ересь и атеизм.

Оба течения сложились примерно в одно время: славянофильство в 1839 году, а западничество – к 1841.

Взгляды западников

Большая часть западников происходила из дворянского сословия и богатого купечества.

Они выступали за отмену крепостного права, составляли проекты его отмены и говорили о преимуществах наемного труда.

Западники критиковали феодальный российский строй и противопоставляли ему буржуазно-парламентарный и конституционный порядок, заведенный в странах Западной Европы – особенно в Англии и Франции.

Сторонники течения считали крестьянские общины и общинное землевладение пережитком прошлого и полагали, что их должно ждать исчезновение, как это произошло в Европе.

Что касается монархии, западники считали, что оптимальным для государства будет ограниченная монархия и парламентский строй.

Последователи движения видели будущее в развитии промышленности, торговли и строительстве железных дорог.

Своих целей западники рассчитывали добиться мирным путем, воздействуя на царское правительство общественным мнением, а также через науку и просвещение.

Ключевой фигурой в российской истории западники считали Петра I.

Сторонники прогресса и просвещения отмечали усилия царя по сближению России с западным миром.

Последователи западничества выступали за свободу печати, право выбора языка, вероисповедания. Они утверждали, что личность первична перед государством.

Известные западники: Тургенев, Белинский, Салтыков-Щедрин

Известно, что литератор Михаил Салтыков-Щедрин пытался примирить западников и славянофилов, но все же сильнее склонялся к идеям первых.

На философские воззрения западников оказали влияние Шиллер, Гегель, Шеллинг, Фейербах, Конт и Сен-Симон.

Идеи славянофилов

Термин «славянофильство» был введен в обиход западниками. Сами славянофилы использовали другие самоназвания: «москвичи», «московское направление», «московская партия», «восточники».

Однако придуманный западниками термин в итоге прижился и стал использоваться в среде «славянофилов»

Почву для расцвета движения подготовила Отечественная война 1812 года, обострившая патриотические чувства и поставившая вопрос об определении национального лица России.

Последователи течения выразили идею об особом пути России и о спасительной роли православия.

«Все, что препятствует правильному и полному развитию Православия, всё то препятствует развитию и благоденствию народа русского, все, что дает ложное и не чисто православное направление народному духу и образованности, все то искажает душу России и убивает ее здоровье нравственное, гражданское и политическое», – писал религиозный философ и публицист Иван Киреевский.

Особый акцент славянофилы делали на русском крестьянине, считая, что в нем заложен «ключ нашего национального существования».

Как и западники, славянофилы считали, что крепостное право должно быть отменено, но с сохранением традиционного уклада крестьянской жизни.

В отличие от западников, славянофилы воспринимали Петра I скорее как отрицательную для русской истории фигуру. По их мнению, царь сбил страну с пути, навязав ей европейские ценности, которые не могут прижиться на русской земле, либо, как минимум, нуждаются в адаптации.

Что касается отношения к монархии, то поклонники самобытного национального пути были убеждены, что абсолютная монархия – единственно верный для России вариант, а парламент и конституция – чуждые для славян явления.

К цензуре славянофилы относились спокойно, считая, что она возможна в интересах государства. Государство важнее личности, а личность должна служить общей идее. Основой русского государства и русской жизни славянофилы считали православие, а европейский опыт, по их мнению, мог нарушить устоявшиеся религиозные каноны.

Владимир Даль и Федор Тютчев: известные славянофилы

Основоположником раннего славянофильства считается русский поэт, художник и богослов Алексей Хомяков.

По Хомякову, залогом спасения является церковное единство верующих Православной Церкви. В статье «О старом и новом» 1839 года им были выдвинуты основные теоретические положения славянофильства.

С точки зрения Тютчева, Россия – «христианская держава, а русский народ является христианином не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному».

В последние годы жизни немало общего с последователями славянофильства имел и составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль. Словарь показал богатство русского языка и зафиксировал тысячи редких диалектных слов. Труд, на который у составителя ушло 53 года, вызвал у славянофилов немало восторгов.

Главную роль в выработке взглядов славянофилов сыграли литераторы, поэты и ученые Кириевский, Аксаков, Самарин.

В России в середине XIX века схлестнулись два философских направления – западничество и славянофильство. Так называемые западники свято верили, что страна должна принять европейскую модель развития, положив в основу либерально-демократические ценности. Славянофилы, в свою очередь, считали, что у России должен быть свой, отличный от западного, путь. В этой статье мы сосредоточим наше внимание на движении западников. Какими были их взгляды и идеи? И кого можно причислить к основным представителям данного направления русской философской мысли?

Россия в первой половине XIX века

Итак, западники – это кто такие? Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит хоть немного ознакомиться с социальной, экономической и культурной ситуацией, в которой пребывала Россия в первой половине позапрошлого века.

В начале XIX века Россию ожидало непростое испытание – Отечественная война с французским войском Наполеона Бонапарта. Она носила характер освободительной, и спровоцировала небывалый подъем патриотических чувств среди широких масс населения. В этой войне русский народ не только отстоял свою независимость, но и значительно укрепил позиции своего государства на политической арене. Вместе с тем Отечественная война унесла тысячи жизней и нанесла серьезный ущерб экономике России.

Говоря об этом периоде российской истории, нельзя не упомянуть о движении декабристов. Это были преимущественно офицеры и зажиточные дворяне, которые требовали реформ, справедливых судов и, конечно же, отмены крепостного права. Однако восстание декабристов, состоявшееся в декабре 1825 года, провалилось.

Сельское хозяйство в первой половине XIX века в России по-прежнему носило экстенсивный характер. В то же время начинается активное освоение новых земель – в Заволжье и на юге Украины. В результате технического прогресса во многие отрасли промышленности внедрились машины. В итоге производительность выросла в два-три раза. Значительно ускорились темпы урбанизации: количество городов в Российской империи в период с 1801-го по 1850 год выросло почти вдвое.

Общественные движения в России в 1840-1850-х годах

Общественно-политические движения в России во второй четверти XIX века заметно оживились, несмотря на реакционную политику Николая I. И это оживление во многом было связано с идейным наследием декабристов. На вопросы, поставленные ими, пытались найти ответы на протяжении всего девятнадцатого столетия.

Главной дилеммой, которая горячо обсуждалась в те времена, стал выбор пути развития для страны. И каждый видел этот путь по-своему. В итоге родилось множество направлений философской мысли, как либеральных, так и радикально-революционных.

Все эти направления можно объединить в два больших течения:

Западничество: определение и сущность термина

Считается, что раскол в российское общество на так называемых западников и славянофилов внес еще император Петр Первый. Ведь именно он стал активно перенимать уклады и нормы жизни европейского общества.

Западники – это представители одного из важнейших направлений русской общественной мысли, которое сформировалось на рубеже 30-х и 40-х годов XIX века. Их также нередко называли «европейцами». Русские западники утверждали, что изобретать ничего не нужно. Для России необходимо выбрать тот передовой путь, который уже был успешно пройден Европой. Более того, западники были уверены, что Россия сможет пойти по нему намного дальше, нежели это сделал Запад.

Среди истоков западничества в России можно выделить три главных фактора:

По своему происхождению западники – это были преимущественно богатые купцы и дворяне-помещики. Встречались среди них также ученые, публицисты и писатели. Перечислим самых видных представителей западничества в русской философии:

Основные идеи и взгляды западников

Важно отметить, что западники вовсе не отрицали русскую идентичность и самобытность. Они настаивали лишь на том, что Россия должна развиваться в фарватере европейской цивилизации. И в фундаменте этого развития должны быть заложены общечеловеческие ценности и личностные свободы. При этом общество они рассматривали в качестве инструмента для реализации отдельно взятого индивида.

К основным идеям западнического движения можно отнести следующие:

В. С. Соловьев и его фазисы

Владимир Соловьев (1853-1900) является ярким представителем так называемого религиозного западничества. Он выделяет три главных фазиса в ходе общего западноевропейского развития:

По мнению Соловьева, все эти фазисы в той же последовательности прослеживаются и в развитии русской общественной мысли в XIX веке. При этом теократический аспект наиболее ярко отразился во взглядах Петра Чаадаева, гуманитарный – в работах Виссариона Белинского, а натуралистический – у Николая Чернышевского.

Владимир Соловьев был убежден, что ключевая особенность России состоит в том, что это глубоко христианское государство. Соответственно, русская идея должна быть составляющей частью идеи христианской.

П. Я. Чаадаев и его взгляды

Далеко не последнее место в общественном движении русских западников занимал философ и публицист Петр Чаадаев (1794-1856). Его основной труд «Философические письма» был опубликован в журнале «Телескоп» в 1836 году. Эта работа всерьез всколыхнула общественность. Журнал после данной публикации был закрыт, а сам Чаадаев – объявлен сумасшедшим.

В своих «Философических письмах» Петр Чаадаев противопоставляет Россию и Европу. И фундаментом этого противопоставления он называет религию. Католическая Европа характеризуется им как прогрессивный регион с волевыми и активными людьми. А вот Россия, наоборот, является неким символом инертности, неподвижности, что объясняется излишней аскетичностью православной веры. Причину застоя в развитии государства Чаадаев усматривал еще и в том, что страна была недостаточно охвачена Просвещением.

Западники и славянофилы: сравнительная характеристика

И славянофилы, и западники стремились превратить Россию в одну из ведущих стран мира. Однако методы и инструменты этого преобразования они видели по-разному. Следующая таблица поможет разобраться в ключевых различиях этих двух течений.

Отношение к Петру Первому

Положительное. Петр I – спаситель России

Отрицательное. Реформы Петра I сбили Россию с истинного пути

Форма государственного управления

Монархия с наличием совещательных народных органов

Желаемый путь развития

Свой собственный и особый путь

Развитие сельского хозяйства

Поощрение частной собственности

Развитие крестьянства на основе общинного земледелия

Необходимость развития науки и техники, правовое просвещение населения

Православие – главная опора России

В заключение

Итак, западники – это представители одной из ветвей русской общественной мысли первой половины XIX века. Они были уверены, что Россия в своем дальнейшем развитии должна ориентироваться на опыт западных стран. Следует отметить, что идеи западников впоследствии в некоторой степени трансформировались в постулаты либералов и социалистов.

Русское западничество стало заметным шагом вперед в развитии диалектики и материализма. Однако каких-либо конкретных и научно обоснованных ответов на актуальные для общественности вопросы оно так и не смогло предоставить.

История славянофильства и западничества в России

В 40-50 х гг. XIX в. в русском обществе и философской мысли появились два направления – славянофилы, которые стали говорить об «особом пути России» и «западники», которые настаивали на необходимости для России идти по пути западной цивилизации, особенно в области общественного устройства, гражданской жизни, культуры.

Впервые слово «славянофил» использовал в ироническом смысле для обозначения определенного общественного типа поэт Константин Батюшков. Термин «западничество» впервые встречается в русской культуре в 40-х гг. XIX в., в частности, в «Воспоминаниях» Ивана Панаева. Он стал часто употребляться после разрыва Аксакова с Белинским в 1840 г.

У истоков славянофильства стоял архимандрит Гавриил (Василий Воскресенский). Вышедшая в 1840 г. в Казани его «Русская философия» стала своего рода барометром зарождающегося славянофильства.

Взгляды славянофилов сложились в идейных спорах, обострившихся после напечатания «Философского письма» Чаадаева. Славянофилы выступали с обоснованием самобытного пути исторического развития России, принципиально отличного от пути западноевропейского. Самобытность России, по мнению славянофилов, в отсутствии в ее истории классовой борьбы, в русской поземельной общине и артелях, в православии как единственно истинном христианстве.

Главную роль в выработке взглядов славянофилов сыграли литераторы, поэты и ученые Хомяков, Кириевский, Аксаков, Самарин. Видными славянофилами были Кошелев, Валуев, Чижов, Беляев, Гильфердинг, Ламанский, Черкасский. Близкими к славянофилам по общественно идейным позициям были писатели Даль, Островский, Григорьев, Тютчев, Языков. Большую дань взглядам славянофилов отдали историки и языковеды Буслаев, Бодянский, Григорович.

Средоточием славянофилов в 1840-х гг. была Москва, литературные салоны Елагиных, Свербеевых, Павловых, где славянофилы общались и вели споры с западниками. Произведения славянофилов подвергались цензурным притеснениям, некоторые из славянофилов состояли под надзором полиции, подвергались арестам. Из-за цензурных препон славянофилы долгое время не имели постоянного печатного органа, печатались преимущественно в журнале «Москвитянин». После некоторого смягчения цензуры в конце 1850-х гг. они издавали журнал «Русская беседа», «Сельское благоустройство» и газеты «Молва» и «Парус».

По вопросу о пути исторического развития России славянофилы выступали, в противовес западникам, против усвоения Россией форм западноевропейской политической жизни. В то же время они считали необходимым развитие торговли и промышленности, акционерного и банковского дела, строительства железных дорог и применения машин в сельском хозяйстве. Славянофилы выступали за отмену крепостного права «сверху» с предоставлением крестьянским общинам земельных наделов.

Философские воззрения славянофилов разрабатывались главным образом Хомяковым, Киреевским, а позже Самариным и представляли собой своеобразное религиозно-философское учение. Истинная вера, пришедшая на Русь из восточной церкви, обуславливает, по мнению славянофилов, особую историческую миссию русского народа. Начало «соборности» (свободной общности), характеризующее жизнь восточной церкви, усматривалось славянофилами в русском обществе. Православие и традиция общинного уклада сформировали глубинные основы русской души.

Идеализируя патриархальность и принципы традиционализма, славянофилы понимали народ в духе консервативного романтизма. В то же время славянофилы призывали интеллигенцию к сближению с народом, к изучению его жизни и быта, культуры и языка.

Идеи славянофилов своеобразно преломились в религиозно-философских концепциях конца XIX-начала XX века (Соловьев, Бердяев, Булгаков, Карсавин, Флоренский и др.).

К общим чертам идеологии западников относятся неприятие феодально-крепостнических порядков в экономике, политике и культуре; требование социально-экономических реформ по западному образцу. Представители западников считали возможным установить буржуазно-демократический строй мирным путем – посредством просвещения и пропаганды сформировать общественное мнение и вынудить монархию на буржуазные реформы; они высоко оценивали преобразования Петра I.

Западники выступали за преодоление социальной и экономической отсталости России не на базе развития самобытных элементов культуры (как предлагали славянофилы), а за счет опыта ушедшей вперед Европы. Они акцентировали внимание не на различиях России и Запада, а на общем в их исторической и культурной судьбе.

В середине 1840-х гг. в среде западников произошел принципиальный раскол – после диспута Герцена с Грановским западники разделилось на либеральное (Анненков, Грановский, Кавелин и др.) и революционно-демократическое крыло (Герцен, Огарев, Белинский). Разногласия касались отношения к религии (Грановский и Корш отстаивали догмат о бессмертии души, демократы и Боткин выступали с позиций атеизма и материализма) и вопроса о методах реформ и пореформенного развития России (демократы выдвигали идеи революционной борьбы и построения социализма). Эти разногласия были перенесены и в сферу эстетики и философии.

На философские изыскания западников оказали влияние: на ранних этапах – Шиллер, Гегель, Шеллинг; позже Фейербах, Конт и Сен-Симон.

В пореформенное время, в условиях капиталистического развития западничество как особое направление в общественной мысли перестало существовать.

Взгляды западников получили развитие в русской либеральной мысли конца XIX-начала XX века.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Глава III. Западники

1. П. Я. Чаадаев

В истории русской философии и особенно русской политической мысли яркий контраст представляют два взаимно противоположных направления – славянофильское и западническое. Старания славянофилов были направлены на разработку христианского миропонимания, опирающегося на учения отцов восточной церкви и православие в той самобытной форме, которую ему придал русский народ. Они чрезмерно идеализировали политическое прошлое России и русский национальный характер. Славянофилы высоко ценили самобытные особенности русской культуры и утверждали, что русская политическая и общественная жизнь развивалась и будет развиваться по своему собственному пути, отличному от пути западных народов. По их мнению, Россия призвана оздоровить Западную Европу духом православия и русских общественных идеалов, а также помочь Европе в разрешении ее внутренних и внешних политических проблем в соответствии с христианскими принципами.

Западники, наоборот, были убеждены, что Россия должна учиться у Запада и пройти тот же самый этап развития. Они хотели, чтобы Россия усвоила европейскую науку и плоды векового просвещения. Западники мало интересовались религией. Если среди них и были религиозные люди, то они не видели достоинств православия и имели склонность к преувеличению недостатков русской церкви. Что же касается социальных проблем, то одни из них более всего ценили политическую свободу, а другие являлись сторонниками социализма в той или иной форме.

Некоторые историки русской культуры считают, что эти две противоположные тенденции имеют место и по сей день, правда, под другими названиями и в других формах. Следует отметить, что мировоззрение некоторых западников не отличалось постоянностью. В начале или к концу жизни они значительно отступали от типичных западнических взглядов. В этом отношении ярким примером может служить мыслитель, идеи которого мы рассмотрим в этой главе.

Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856)–сын богатого помещика, учился в Московском университете. Не окончив университет, он добровольно вступил в армию. В 1812 г. Чаадаев принял участие в кампании против Наполеона. Он также участвовал в заграничных походах русской армии» В 1320 г., в бытность офицером гусарского гвардейского полка, Чаадаев был послан на конгресс в Троппау с докладом Александру I о мятеже в Семеновском полку. Через несколько месяцев он вышел в отставку. Противоречивые слухи относительно того, что произошло между Александром I и Чаадаевым в Троппау, и о причине отставки Чаадаева подробно разбираются в книге Quenet «Tchaadaev» (Кене, Чаадаев, 64–72). С 1823 по 1826 г. Чаадаев жил за границей и поэтому не принял участия в восстании декабристов, В Карлсбаде он встречался с Шеллингом и впоследствии с ним переписывался, Находясь во Франции, Чаадаев бывал у Ламенне.

В конце 1829 г. Чаадаев начал работать над трактатом «Философические письма» (на французском языке). Эта работа, состоящая из восьми писем, была закончена в 1831 г. Письма адресуются к некой даме, которая, по-видимому, желала посоветоваться с Чаадаевым о том, как упорядочить свою духовную жизнь. В «Письме первом» Чаадаев советует этой даме тщательно соблюдать все обряды, предписываемые церковью. «Это упражнение в покорности,– пишет он,–…укрепляет дух» (II, 108). Без строгого соблюдения церковных обрядов можно обойтись только тогда, «„.когда человек ощущает в себе верования высшего порядка сравнительно с теми, которые исповедует масса,– верования, возносящие дух к самому источнику всякой достоверности и в то же время нисколько не противоречащие народным верованиям, а, наоборот, их подкрепляющие» (II, 108). Чаадаев рекомендует «размеренный образ жизни», ибо только он соответствует духовному развитию. Он восхваляет Западную Европу, где «…идеи долга, справедливости, права, порядка… родились из самих событий, образовавших там общество… входят необходимым элементом в социальный вклад» и составляют «…больше, чем психологию: – физиологию европейского человека» (II, 114). Здесь Чаадаев, очевидно, имеет в виду дисциплинарное влияние римской католической церкви. По отношению к России Чаадаев был настроен крайне критически. «…мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого» (II, 109). «Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих…» (II, 117). «Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы… И в общем мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений…» (II, 117).

В 1836 г. журналом «Телескоп» было опубликовано первое «Философическое письмо» (от 1 декабря 1829 г.) Цензор, разрешивший напечатать это письмо, был смещен со своего поста, журнал запрещен, а его редактор профессор Надеждин выслан в Усть-Сысольск, а затем в Вологду, откуда вернулся только в 1838 г. Самого Чаадаева император Николай I объявил сумасшедшим. В течение года Чаадаев был пленником в своем доме под присмотром врачей и полиции. Цензоры получили указание не пропускать в печать какие-либо критические отклики на письмо Чаадаева. Это письмо было напечатано вторично только в 1906 г. в журнале «Вопросы философии и психологии» и в «Собрании сочинений и писем Чаадаева» под редакцией Гершензона. Другие письма Чаадаева были недавно найдены князем Шаховским. Второе, третье, четвертое, пятое и восьмое письма опубликованы в 1935 г. в журнале «Литературное наследство» (XXII–XXIV). Шестое и седьмое письма не опубликованы в печати, очевидно, по той причине, что в них Чаадаев говорит о благотворном влиянии церкви. Фанатические атеисты, стоящие у власти в СССР, рассматривают эти письма как «опиум для народа».

Философское мировоззрение Чаадаева носит ярко выраженный религиозный характер, Чаадаев говорит, что желающие сочетать идеи истины и добра должны «стремиться проникнуться истинами откровения». Однако лучше всего «…целиком положиться на те столь частые случаи, когда мы сильнее всего подпадаем действию религиозного чувства на нашу душу, и нам кажется, что мы лишились лично нам принадлежащей силы и против своей воли влечемся к добру какою-то высшей силой, отрывающей нас от земли и возносящей на небо. И вот тогда именно, в сознании своей немощи, дух наш раскроется с необычайной силой для мыслей о небе, и самые высокие истины сами собой потекут в наше сердце» («Письмо второе», 24).

Две силы являются действенными в нашей жизни. Одна из них находится внутри нас – «несовершенная», а другая стоит вне нас – «совершенная». От этой «совершенной» силы мы получаем «…идеи о добре, долге, добродетели, законе…» («Письмо третье», 31). Они передаются от поколения к поколению благодаря непрерывной преемственности умов, которая составляет одно всеобщее сознание, «Да, сомненья нет, имеется абсолютное единство во всей совокупности существ …это факт огромной важности, и он бросает чрезвычайный свет на великое Все: он создает логику причин и следствий, но он не имеет ничего общего с тем пантеизмом, который исповедует большинство современных философов… («Письмо пятое», 46) …как едина природа, так, по образному выражению Паскаля, и вся последовательная смена людей есть один человек, пребывающий вечно…» («Письмо пятое» 49).

Наше «пагубное я» в какой-то мере разобщает человека с «природой всеобщей». «Время и пространство – вот пределы человеческой жизни, какова она ныне». В результате такого разобщения нам является внешний мир. «Необходимо только иметь в виду, что количеств, собственно говоря, в природе не существует… Действительные количества, т. е. абсолютные единицы, имеются лишь в нашем уме…» («Письмо четвертое», 38).

Прочитав критику чистого разума Канта, Чаадаев зачеркнул название книги и по-немецки написал «Apologete adamitischer Vernunft» («Апология адамовского разума»), Он, очевидно, считал, что Кант изложил учение не о чистом разуме, а о разуме, извращенном грехом.

«Христианское учение рассматривает совокупность всего на основе возможного и необходимого перерождения нашего существа…» Это означает, «…что наша ветхая природа упраздняется и что зарождается в нас новый человек, созданный Христом…» («Письмо третье», 30). «Удивительное понимание жизни, принесенное на землю создателем христианства; дух самоотвержения; отвращение от разделения; страстное влечение к единству: вот что сохраняет христиан чистыми при любых обстоятельствах. Так сохраняется раскрытая свыше идея, а через нее совершается великое действие слияния душ и различных нравственных сил мира в одну душу, в единую силу. Это слияние – все предназначение христианства. Истина едина: Царство Божие, небо на земле, все евангельские обетования – все это не иное что, как прозрение и осуществление соединения всех мыслей человечества в единой мысли; и эта единая мысль есть мысль самого Бога, иначе говоря,–осуществленный нравственный закон» («Письмо седьмое», 62). «Как известно, христианство упрочилось без содействия какой бы то ни было книги… Его божественный разум живет в людях, таких, каковы мы и каков он сам, а вовсе не в составленной церковью книге» («Письмо восьмое»). «И вот почему упорная привязанность со стороны верных преданию к поразительному догмату о действительном присутствии тела Христова в евхаристии и их не знающее пределов поклонение телу спасителя столь достойны уважения». Этот догмат об евхаристии «сохраняется в некоторых умах… нерушимым и чистым… Не для того ли, чтобы когда-нибудь послужить средством единения между разными христианскими учениями?» («Письмо восьмое», 62).

Крепостничество вызывало у Чаадаева особое негодование. Его отношение к монархии выражено в прокламации, которая была написана в 1848 г., во время революции в Европе. Эта прокламация была спрятана в одной из книг в его библиотеке. В прокламации, написанной мнимокрестьянским языком, Чаадаев выражает радость по тому случаю, что народы поднялись против монархов. Прокламация заканчивается словами: «Мы не хотим царя другого, окромя царя небесного» («Литературное наследство», XXII–XXIV, 680).

Отрицательное отношение Чаадаева к России, выраженное так сильно в его первом «Философическом письме», несколько сгладилось под влиянием князя Одоевского и других друзей. В 1837 г. Чаадаев написал «Апологию сумасшедшего», которая после его смерти была опубликована в Париже русским иезуитом князем Гагариным в книге «Oeuvges choisies de P. Tchaadaief» (1862). Чаадаев пришел к выводу, что бесплодность исторического прошлого России является в известном смысле благом. Русский народ, не будучи скованным окаменелыми формами жизни, обладает свободой духа для выполнения великих задач грядущего. Православная церковь сохранила сущность христианства во всей его первоначальной чистоте. Поэтому православие может оживить тело католической церкви, которое слишком сильно механизировано. Призвание России состоит в осуществлении окончательного религиозного синтеза. Россия станет центром интеллектуальной жизни Европы в том случае, если она усвоит все, что есть ценного в Европе, и начнет осуществлять свою Богом предначертанную миссию.

Не следует полагать, что Чаадаев пришел к этому убеждению сразу же в 1836 г., после постигшей его катастрофы. Французская революция 1830 г. сделала его менее склонным к идеализации Запада по сравнению с тем временем, когда он писал свое «Первое письмо».

2. Н. В. Станкевич

Философия, воссоединяющая то, что она разбила на элементы, становится поэзией. Другими словами, Станкевич считает, что философия раскрывает истину в отношении конкретно существующего бытия. Такое бытие есть живой личный дух. Иначе мы бы рассматривали в качестве конкретных вещей такие, как железные дороги, тогда как в действительности они являются только выражением реального бытия (367). Станкевич писал Грановскому: «Помни, что созерцание необходимо для развития мышления».«Вообще, если трудно становится решить что-нибудь, переставай думать и живи. В сравнениях и выводах будет кой-что истинное, но верно вполне схватишь вещь только из общего живого чувства» (187). Изучение философии Гегеля убедило Станкевича, что концепция космического процесса как процесса развития абсолютной идеи не является абстрактным панлогизмом, т. е. не представляет собой теории диалектического самодвижения безличных абстрактных понятий. Он открыл, что у Гегеля носителем абстрактных понятий становится, в конечном счете, дух как конкретное, живущее существо.

3. В. Г. Белинский

Виссарион Григорьевич Белинский (1811 –1848) был талантливым литературным критиком. Во время учебы в Московском университете Белинский принадлежал к кружку Станкевича. В этом кружке он познакомился с философией природы Шеллинга. В 1836 г., под влиянием Бакунина, Белинский в течение короткого периода времени увлекался философией Фихте, а затем благодаря Станкевичу и Бакунину стал восторженным гегельянцем и оставался им с 1837 по 1840 г. Как использовал Белинский гегелевскую философию в своих критических статьях, можно видеть, например, из его понимания поэзии, изложенного им в статье «Горе от ума, сочинение А. С. Грибоедова» (1839). В этой статье Белинский писал:

За эти статьи Белинский подвергся ожесточенным нападкам со стороны противников самодержавия. Живя в Петербурге, Белинский понял реакционную сущность режима Николая I. В июне 1841 г. в письме к Боткину он резко высказывается не только о самодержавии, но и о монархии вообще.

«Примирение с действительностью», проходящее яркой чертой через статьи Белинского, написанные в 1839 г., не следует истолковывать как недопонимание теории Гегеля. Только люди с поверхностным знанием философии Гегеля могут вообразить, что Гегель отождествляет «действительность» с каждым эмпирическим фактом. В таком случае следовало бы полагать, что, например, наказание солдат шпицрутенами до смерти, применявшееся при Николае I, «действительно», а следовательно, и «разумно». Однако в сложной философской системе Гегеля не все то, что сейчас существует, можно назвать действительным. Гегель различает три стадии бытия: действительность, явление и видимость (Wirklichkeit, Erscheinung und Schein), т. е. нечто подобное индусской системе майя.

В 1841 г. Белинский познакомился с французским социализмом Сен-Симона и Леру, а к 1848 г. социализм стал для него «идеей идей». «Неистовый Виссарион» (так называли Белинского за пылкий темперамент), предавая забвению свое недавнее беспокойство за «жертвы истории», писал Боткину:

На протяжении своей краткой, но деятельной жизни Белинский часто менял свои философские взгляды, и каждое изменение глубоко отражалось на его произведениях, как критических, так и публицистических. Однако он ничего не сделал для дальнейшего развития философии как таковой. И я говорил о нем так пространно только потому, что он оказал большое влияние на русскую культуру как замечательный литературный критик, обладавший прекрасным эстетическим вкусом.

Другим западником, оказавшим большое влияние на русскую политическую мысль и революционное движение, был А. И. Герцен.

4. А. И. Герцен

Александр Иванович Герцен (1812–1870) был незаконным сыном богатого русского помещика Яковлева и немецкой девушки Луизы Гааг, увезенной им в Россию из Штутгарта. Мальчиком четырнадцати лет во время коронации Николая I в Москве (после казни декабристов), находясь в толпе «перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой» («Былое и думы»), Герцен «клялся отомстить за казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками» (там же).

Идеология Герцена сформировалась под влиянием социалистических идей Сен-Симона, философских взглядов. Шиллера, естественнонаучных трудов Гёте, а впоследствии философии Гегеля, Фейербаха и Прудона. Герцен не интересовался теоретической стороной философии. Философия интересовала его постольку, поскольку ее можно было применить на практике, в борьбе за свободу и достоинство личности, за осуществление социальной справедливости.

Герцен признавал существование объективного разума в основе природы и называл положение Гегеля о том, «что все действительное разумно, все разумное действительно» – «великой мыслью» (I, 80). В то же время Герцен боролся с ложным истолкованием этого положения и выступал против тех, кто проповедовал «примирение со всей темной стороной современной жизни, называя все случайное, ежедневное, отжившее, словом, все, что ни встретится на улице, действительным и, следовательно, имеющим право на признание» (I, 80).

См. «Сочинения и письма Чаадаева» в 2 томах, под редакцией Гершензона, 1913–1914; М. Гершензон, П. Я. Чаадаев, Жизнь и мысли, 1908; Charles Quenet, Tchaadaev et les Lettres Philosophigues, Paris, 1931 (Ш a p л ь К и н е, Чаадаев и его «Философские письма», Париж); Е. Moskoff, Tchaadaev (E. М о с к о в, Чаадаев). См. Соч.Чаадаева в Библиотеке «Вехи»

Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым, М., 1858. Эта книга является источником моей информации о философских воззрениях Станкевича.

«Труды Русского научного института в Белграде», IX, 1933.

В. Г. Белинский. Статьи и рецензии, т. I, Гослитиздат, 1948, стр. 464.

В. Г. Белинский, Собрание сочинений, т. I, 1919, стр. 493–494.

В. Г. Белинский, Статьи и рецензии, т. I, стр. 469.

В. Г. Белинский. Статьи и рецензии, т. I, стр. 469.

Так в кружке Станкевича называли Гегеля.

В. Г. Белинский. Избранные философские сочинения, т. I, 1948, стр. 572–573.

В. Г. Белинский, Письма, т. II, СПБ, 1914, стр. 247.

М. И о в ч у к, Белинский, его философские и общественные взгляды, Гослитиздат, 1939.

В. Г. Белинский, Избранные философские сочинения, т. II, 1948, стр. 529.

В. Г. Белинский. Статьи и рецензии, т. III, стр. 660.

Там же, стр. 659, 661, 662.

В. Г. Белинский. Статьи и рецензии, т. III, стр. 788.

А. И. Герцен, Собрание сочинений, в 22 томах, под редакцией М. Лемке, 1920; А. И. Герцен, Избранные философские произведения, 2 тома, Госполитиздат, 1948. Далее я буду ссылаться на страницы последнего издания.

В. И. Ленин, Соч., т. 18, стр. 10.

А. И. Герцен, Избранные философские произведения, т. I» Госполитиздат, 1948, стр. 278, 279, 280.

А. И. Герцен, Избранные философские произведения, т. П. Госполитиздат, 1948, стр. 296, 297, 298.

А. И. Герцен, Избранные философские произведения, т. II. Госкомиздат, 1948, стр. 148.

См. Г. Шпет, Философское мировоззрение Герцена, М., 1920; R. Gab гу, A. Hertsen essai sur le formation et ledeveloppement de ses idees, Paris, 1928 (P. Габри, А. Герцен, Очерк происхождения и развития его идей).

Источник: Воспроизводится по изданию: Н.О.Лосский, «История русской философии», М., «Советский писатель», 1991.

Поделиться ссылкой на выделенное

Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»