что такое врожденная аномалия сердца

Врожденные пороки сердца

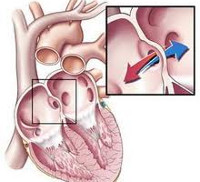

Врожденные пороки сердца – группа заболеваний, объединенных наличием анатомических дефектов сердца, его клапанного аппарата или сосудов, возникших во внутриутробном периоде, приводящих к изменению внутрисердечной и системной гемодинамики. Проявления врожденного порока сердца зависят от его вида; к наиболее характерным симптомам относятся бледность или синюшность кожных покровов, шумы в сердце, отставание в физическом развитии, признаки дыхательной и сердечной недостаточности. При подозрении на врожденный порок сердца выполняется ЭКГ, ФКГ, рентгенография, ЭхоКГ, катетеризация сердца и аортография, кардиография, МРТ сердца и т. д. Чаще всего при врожденных пороках сердца прибегают к кардиохирургической операции – оперативной коррекции выявленной аномалии.

Общие сведения

Многие виды врожденных пороков сердца встречаются не только изолированно, но и в различных сочетаниях друг с другом, что значительно утяжеляет структуру дефекта. Примерно в трети случаев аномалии сердца сочетаются с внесердечными врожденными пороками ЦНС, опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, мочеполовой системы и пр.

К наиболее частым вариантам врожденных пороков сердца, встречающимся в кардиологии, относятся дефекты межжелудочковой перегородки (ДМЖП – 20%), дефекты межпредсердной перегородки (ДМПП), стеноз аорты, коарктация аорты, открытый артериальный проток (ОАП), транспозиция крупных магистральных сосудов (ТКС), стеноз легочной артерии (10-15% каждый).

Причины врожденных пороков сердца

Этиология врожденных пороков сердца может быть обусловлена хромосомными нарушениями (5%), генной мутацией (2-3%), влиянием факторов среды (1-2%), полигенно-мультифакториальной предрасположенностью (90%).

Различного рода хромосомные аберрации приводят к количественным и структурным изменениям хромосом. При хромосомных перестройках отмечаются множественные полисистемные аномалии развития, включая врожденные пороки сердца. В случае трисомии аутосом наиболее частыми пороками сердца оказываются дефекты межпредсердной или межжелудочковой перегородок, а также их сочетание; при аномалиях половых хромосом врожденные пороки сердца встречаются реже и представлены, главным образом, коарктацией аорты или дефектом межжелудочковой перегородки.

Врожденные пороки сердца, обусловленные мутациями единичных генов, также в большинстве случаев сочетаются с аномалиями других внутренних органов. В этих случаях сердечные пороки являются частью аутосомно-доминантных (синдромы Марфана, Холта-Орама, Крузона, Нунана и др.), аутосомно-рецессивных синдромов (синдром Картагенера, Карпентера, Робертса, Гурлер и др.) или синдромов, сцепленных с Х-хромосомой (синдромы Гольтца, Аазе, Гунтера и др.).

Среди повреждающих факторов внешней среды к развитию врожденных пороков сердца приводят вирусные заболевания беременной, ионизирующая радиация, некоторые лекарственные препараты, пагубные привычки матери, производственные вредности. Критическим периодом неблагоприятного воздействия на плод являются первые 3 месяца беременности, когда происходит фетальный органогенез.

В структуру эмбриофетального алкогольного синдрома обычно входят дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородки, открытый артериальный проток. Доказано, что тератогенное действие на сердечно-сосудистую систему плода оказывает прием амфетаминов, приводящий к транспозиции магистральных сосудов и ДМЖП; противосудорожных средств, обусловливающих развитие стеноза аорты и легочной артерии, коарктации аорты, открытого артериального протока, тетрады Фалло, гипоплазии левых отделов сердца; препаратов лития, приводящих к атрезии трехстворчатого клапана, аномалии Эбштейна, ДМПП; прогестагенов, вызывающих тетраду Фалло, другие сложные врожденные пороки сердца.

У женщин, страдающих преддиабетом или диабетом, дети с врожденными пороками сердца рождаются чаще, чем у здоровых матерей. В этом случае у плода обычно формируются ДМЖП или транспозиция крупных сосудов. Вероятность рождения ребенка с врожденным пороком сердца у женщины с ревматизмом составляет 25 %.

Кроме непосредственных причин, выделяют факторы риска формирования аномалий сердца у плода. К ним относят возраст беременной младше 15-17 лет и старше 40 лет, токсикозы I триместра, угрозу самопроизвольного прерывания беременности, эндокринные нарушения у матери, случаи мертворождения в анамнезе, наличие в семье других детей и близких родственников с врожденными пороками сердца.

Классификация врожденных пороков сердца

Существует несколько вариантов классификаций врожденных пороков сердца, в основу которых положен принцип изменения гемодинамики. С учетом влияния порока на легочный кровоток выделяют:

В практической кардиологии используется деление врожденных пороков сердца на 3 группы: пороки «синего» (цианотического) типа с веноартериальным шунтом (триада Фалло, тетрада Фалло, транспозиция магистральных сосудов, атрезия трехстворчатого клапана); пороки «бледного» типа с артериовенозным сбросом (септальные дефекты, открытый артериальный проток); пороки с препятствием на пути выброса крови из желудочков (стенозы аорты и легочной артерии, коарктация аорты).

Нарушения гемодинамики при врожденных пороках сердца

В результате выше названных причин у развивающего плода может нарушаться правильное формирование структур сердца, что выражается в неполном или несвоевременном закрытии перепонок между желудочками и предсердиями, неправильном образовании клапанов, недостаточном повороте первичной сердечной трубки и недоразвитии желудочков, аномальном расположении сосудов и т. д. После рождения у части детей остаются открытыми артериальный проток и овальное окно, которые во внутриутробном периоде функционируют в физиологическом порядке.

Ввиду особенностей антенатальной гемодинамики, кровообращение развивающегося плода при врожденных пороках сердца, как правило, не страдает. Врожденные пороки сердца проявляются у детей сразу после рождения или через какое-то время, что зависит от сроков закрытия сообщения между большим и малым кругами кровообращения, выраженности легочной гипертензии, давления в системе легочной артерии, направления и объема сброса крови, индивидуальных адаптационных и компенсаторных возможностей организма ребенка. Нередко к развитию грубых нарушений гемодинамики при врожденных пороках сердца приводит респираторная инфекция или какое-либо другое заболевание.

При врожденных пороках сердца бледного типа с артериовенозным сбросом вследствие гиперволемии развивается гипертензия малого круга кровообращения; при пороках синего типа с веноартериальным шунтом у больных имеет место гипоксемия.

Около 50% детей с большим сбросом крови в малый круг кровообращения погибают без кардиохирургической помощи на первом году жизни от явлений сердечной недостаточности. У детей, перешагнувших этот критический рубеж, сброс крови в малый круг уменьшается, самочувствие стабилизируется, однако постепенно прогрессируют склеротические процессы в сосудах легких, обусловливая легочную гипертензию.

При цианотических врожденных пороках сердца венозный сброс крови или ее смешение приводит к перегрузке большого и гиповолемии малого круга кровообращения, вызывая снижение насыщения крови кислородом (гипоксемию) и появление синюшности кожи и слизистых. Для улучшения вентиляции и перфузии органов развивается коллатеральная сеть кровообращения, поэтому, несмотря на выраженные нарушения гемодинамики, состояние больного может длительное время оставаться удовлетворительным. По мере истощения компенсаторных механизмов, вследствие длительной гиперфункции миокарда, развиваются тяжелые необратимые дистрофические изменения в сердечной мышце. При цианотических врожденных пороках сердца оперативное вмешательство показано уже в раннем детском возрасте.

Симптомы врожденных пороков сердца

Клинические проявления и течение врожденных пороков сердца определяется видом аномалии, характером нарушений гемодинамики и сроками развития декомпенсации кровообращения.

У новорожденных с цианотическими врожденными пороками сердца отмечается цианоз (синюшность) кожных покровов и слизистых оболочек. Синюшность усиливается при малейшем напряжении: сосании, плаче ребенка. Белые пороки сердца проявляются побледнением кожи, похолоданием конечностей.

Дети с врожденными пороками сердца обычно беспокойные, отказываются от груди, быстро устают в процессе кормления. У них появляется потливость, тахикардия, аритмии, одышка, набухание и пульсация сосудов шеи. При хроническом нарушении кровообращения дети отстают в прибавлении веса, росте и физическом развитии. При врожденных пороках сердца обычно сразу поле рождения выслушиваются сердечные шумы. В дальнейшем обнаруживаются признаки сердечной недостаточности (отеки, кардиомегалия, кардиогенная гипотрофия, гепатомегалия и др.).

Осложнениями врожденных пороков сердца могут стать бактериальный эндокардит, полицитемия, тромбозы периферических сосудов и тромбоэмболии сосудов головного мозга, застойные пневмонии, синкопальные состояния, одышечно-цианотические приступы, стенокардитический синдром или инфаркт миокарда.

Диагностика врожденных пороков сердца

ЭКГ позволяет выявить гипертрофию различных отделов сердца, патологическое отклонение ЭОС, наличие аритмий и нарушений проводимости, что в совокупности с данными других методов клинического обследования позволяет судить о тяжести врожденного порока сердца. С помощью суточного холтеровского ЭКГ-мониторирования обнаруживаются скрытые нарушения ритма и проводимости. Посредством ФКГ более тщательно и детально оценивается характер, длительность и локализация сердечных тонов и шумов. Данные рентгенографии органов грудной клетки дополняют предыдущие методы за счет оценки состояния малого круга кровообращения, расположения, формы и размеров сердца, изменений со стороны других органов (легких, плевры, позвоночника). При проведении ЭхоКГ визуализируются анатомические дефекты перегородок и клапанов сердца, расположение магистральных сосудов, оценивается сократительная способность миокарда.

При сложных врожденных пороках сердца, а также сопутствующей легочной гипертензии, с целью точной анатомической и гемодинамической диагностики, возникает необходимость в выполнении зондирования полостей сердца и ангиокардиографии.

Лечение врожденных пороков сердца

Наиболее сложной проблемой в детской кардиологии является хирургическое лечение врожденных пороков сердца у детей первого года жизни. Большинство операций в раннем детском возрасте выполняется по поводу цианотических врожденных пороков сердца. При отсутствии у новорожденного признаков сердечной недостаточности, умеренной выраженности цианоза операция может быть отложена. Наблюдение за детьми с врожденными пороками сердца осуществляют кардиолог и кардиохирург.

Специфическое лечение в каждом конкретном случае зависит от разновидности и степени тяжести врожденного порока сердца. Операции при врожденных дефектах перегородок сердца (ДМЖП, ДМПП) могут включать пластику или ушивание перегородки, рентгенэндоваскулярную окклюзию дефекта. При наличии выраженной гипоксемии детям с врожденными пороками сердца первым этапом выполняется паллиативное вмешательство, предполагающее наложение различного рода межсистемных анастомозов. Подобная тактика улучшает оксигенацию крови, уменьшает риск осложнений, позволяет провести радикальную коррекцию в более благоприятных условиях. При аортальных пороках выполняется резекция или баллонная дилатация коарктации аорты, пластика аортального стеноза и др. При ОАП производится его перевязка. Лечение стеноза легочной артерии заключается в проведении открытой или эндоваскулярной вальвулопластики и т. д.

Анатомически сложные врожденные пороки сердца, при которых радикальная операция не представляется возможной, требуют выполнения гемодинамической коррекции, т. е. разделения артериального и венозного потоков крови без устранения анатомического дефекта. В этих случаях могут проводиться операции Фонтена, Сеннинга, Мастарда и др. Серьезные пороки, не поддающиеся оперативному лечению, требуют проведения пересадки сердца.

Консервативное лечение врожденных пороков сердца может включать в себя симптоматическую терапию одышечно-цианотических приступов, острой левожелудочковой недостаточности (сердечной астмы, отека легких), хронической сердечной недостаточности, ишемии миокарда, аритмий.

Прогноз и профилактика врожденных пороков сердца

В структуре смертности новорожденных врожденные пороки сердца занимают первое место. Без оказания квалифицированной кардиохирургической помощи в течение первого года жизни погибает 50-75% детей. В периоде компенсации (2-3 года) смертность снижается до 5%. Ранее выявление и коррекция врожденного порока сердца позволяет существенно улучшить прогноз.

Профилактика врожденных пороков сердца требует тщательного планирования беременности, исключения воздействия неблагоприятных факторов на плод, проведения медико-генетического консультирования и разъяснительной работы среди женщин групп риска по рождению детей с сердечной патологией, решения вопроса о пренатальной диагностике порока (УЗИ, биопсия хориона, амниоцентез) и показаниях к прерыванию беременности. Ведение беременности у женщин с врожденными пороками сердца требует повышенного внимания со стороны акушера-гинеколога и кардиолога.

Врождённые и приобретённые пороки сердца

Для жителей районов Савеловский, Беговой, Аэропорт, Хорошевский

В этом месяце жителям районов Савеловский, Беговой, Аэропорт, Хорошевский» предоставляется скидка 5% на ВСЕ мед.

Скидки для друзей из социальных сетей!

Захаров Станислав Юрьевич

Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики

Высшая квалификационная категория, доктор медицины, Член Европейского общества кардиологов и Российского кардиологического общества

Рудько Гали Николаевна

Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики

Высшая квалификационная категория, Член Российского кардиологического общества

«Passion.ru», интернет-портал (март 2021г.)

«Men’s Health. Советы экспертов», медицинский блог (апрель 2015г.)

Существует огромное количество пороков сердца, каждый из которых по-своему опасен для здоровья человека. Практически всегда порок сердца требует хирургического вмешательства.

Диагностика пороков сердца

ЭКГ при пороках сердца

Если же заболевание появилось как следствие травмы, перенесенной инфекции или системного заболевания, речь идет о приобретенном пороке сердца.

Виды пороков сердца

В большинстве случаев, пороки сердца поражают клапанный аппарат. Появившиеся в результате этой патологии осложнения могут стать причиной ранней потери трудоспособности и даже смерти.

Приобретенные пороки сердца:

В кардиологической практике часто встречаются комбинированные и сочетанные пороки, при которых поражены сразу несколько клапанов.

Чаще всего от аномальных изменений страдают митральный (митральный порок сердца) и аортальный (аортальный порок сердца) клапаны сердца.

Врожденные пороки сердца:

Врожденные пороки сердца могут встречаться как по отдельности, так и в комбинациях друг с другом. Так, сочетание гипертрофии правого желудочка, транспозиции аорты, дефекта межжелудочковой перегородки и стеноза выходного тракта правого желудочка носит название тетрады Фалло (или синего порока сердца).

Рентгенография при пороках сердца

Диагностика пороков сердца с помощью рентгена

УЗИ при пороках сердца

Причины пороков сердца

Причины врожденных пороков (ВПС):

Причины приобретенных пороков:

Факторы риска развития пороков сердца

Лабораторная диагностика при пороках сердца: анализы

ВЭМ при пороках сердца

ЭХО-кг при пороках сердца

Симптомы пороков сердца

Проявления болезни полностью зависят от тяжести поражения.

Так, легкие врожденные и приобретенные пороки на ранних стадиях развития могут протекать незаметно и никак не влиять на самочувствие. Однако следует помнить, что тяжелые врожденные пороки сердца часто влияют на внешний вид, физическое развитие и сопротивляемость организма. Поэтому синюшность или бледность кожи, низкий рост и вес, а также склонность к частым простудным заболеваниям могут сами по себе быть симптомами недуга.

При приобретенных и врожденных пороках средней тяжести появляются явные симптомы сердечной недостаточности (одышка при физической нагрузке, отеки ног), головокружения, тахикардия, слабость, быстрая утомляемость.

Тяжелые врожденные (например, синий порок сердца) и приобретенные (недостаточность клапана в комбинации со стенозом аорты) пороки сердца могут сопровождаться симптомами острой сердечной недостаточности (приступы удушья, отек легких).

Общие симптомы порока сердца:

Диагностика пороков сердца

Диагностика пороков сердца

Стресс-тест при пороках сердца

Диагностика пороков сердца

После разговора с больным, сбора жалоб и физического осмотра, врач-кардиолог назначает лабораторные и аппаратные исследования.

Методы диагностики пороков сердца:

Большинство из перечисленных методов диагностики также используются при определении показаний к хирургическому лечению пороков сердца.

Лечение пороков сердца

Медикаментозное лечение пороков сердца, как правило, не считается эффективным. Поэтому терапия нацелена на антибактериальное лечение при остром ревматизме, устранение проявлений хронической ревматической болезни сердца, сердечной недостаточности и других тяжелых осложнений. Единственно верным способом лечения пороков сердца на сегодняшний день считается хирургическая операция.

Хирургические методы лечения пороков сердца:

В нашей клинике вы можете пройти диагностику и лечение пороков сердца. Также наши врачи-кардиологи сведущи в амбулаторном ведении больных с пороками сердца и в амбулаторном ведении больных с протезами клапанов сердца.

Врожденные пороки сердца

Классификация. Предложено несколько классификаций врожденных пороков сердца, общим для которых является принцип подразделения пороков по их влиянию на гемодинамику. Наиболее обобщающая систематизация пороков характеризуется объединением их, в основном по влиянию на легочный кровоток, в следующие 4 группы.

I. Пороки с неизмененным (или мало измененным) легочным кровотоком: аномалии расположения сердца, аномалии дуги аорты, ее коарктация взрослого типа, стеноз аорты, атрезия аортального клапана; недостаточность клапана легочного ствола; митральные стеноз, атрезия и недостаточность клапана; трехпредсердное сердце, пороки венечных артерий и проводящей системы сердца.

II. Пороки с гиперволемией малого круга кровообращения:

III. Пороки с гиповолемией малого круга кровообращения:

Клинические проявления и течение определяются видом порока, характером гемодинамических нарушений и сроками наступления декомпенсации кровообращения. Пороки, сопровождающиеся ранним цианозом (так наз. «синие» пороки), проявляются сразу или вскоре после рождения ребенка. Многие пороки, особенно 1 и II группы, долгие годы имеют бессимптомное течение, выявляются случайно при профилактическом медицинском обследовании ребенка или при появлении первых клинических признаков нарушений гемодинамики уже в зрелом возрасте больного. Пороки III и IV групп могут относительно рано осложняться сердечной недостаточностью, приводящей к летальному исходу.

Лечение врожденного порока сердца

Лечение только хирургическое. В случае, когда операция невозможна, больному назначают режим ограниченной физической активности, отдаляющий сроки декомпенсации порока, а при наступлении сердечной недостаточности проводят преимущественно симптоматическое ее лечение. Некоторые врожденные пороки сердца (гл. обр. из 1 группы) специального лечения не требуют.

Ниже изложены отдельные врожденные пороки сердца, встречающиеся у взрослых наиболее часто.

Диагноз предполагают при обнаружении праворасположенного верхушечного толчка сердца и соответствующих изменений перкуторных границ относительной сердечной тупости. Подтверждают диагноз электрокардиографическое и рентгенологическое исследования. На ЭКГ при истинной декстрокардии зубцы Р, R и Тв отведениях aVL и 1 направлены вниз, а в отведении aVR- вверх, т. е. отмечается картина, наблюдаемая у здорового человека при взаимной замене расположения электродов на левой и правой руке; в грудных отведениях амплитуда зубцов R по направлению клевым отведениям не возрастает, а убывает. ЭКГ принимает привычный вид, если электроды на конечностях поменять местами, а грудные установить в симметричные левым правые позиции.

Лечение при декстрокардии, не сочетающейся с другими пороками сердца, не проводится.

Симптомы порока при большом дефекте появляются на первом году жизни: дети отстают в развитии, малоподвижны, бледны; по мере нарастания легочной гипертензии появляется одышка, цианоз при нагрузке, формируется сердечный горб. В III-IV межреберьях по левому краю грудины определяются интенсивный систолический шум и соответствующее ему систолическое дрожание. Обнаруживается усиление и акцент И тона сердца над легочным стволом. Половина больных с большими дефектами перегородки не доживают до 1 года из-за развития тяжелой сердечной недостаточности или присоединения инфекционного эндокардита.

Диагноз дефекта межжелудочковой перегородки устанавливают по данным цветной допплерэхокардиографии, левой вентрикулографии и зондирования сердца. Изменения ЭКГ и данные рентгенологического исследования сердца и легких различаются при разных размерах дефекта и разной степени легочной гипертензии; правильно предположить диагноз они помогают лишь при явных признаках гипертрофии обоих желудочков и выраженной гипертензии малого круга кровообращения.

Дефект межпредсердной перегородки среди взрослых чаще наблюдается у женщин. Низкие дефекты первичной перегородки, в отличие от высоких дефектов вторичной перегородки, располагаются вблизи атриовентрикулярных клапанов и сочетаются, как правило, с аномалиями их развития, в т. ч. иногда с врожденным митральным стенозом (синдром Лютамбаше).

Диагноз предполагают при обнаружении наряду с описанными симптомами признаков выраженной гипертрофии правого желудочка (в т. ч. поданным эхо-и электрокардиографии), рентгенологически определяемых признаков гиперволемии малого круга кровообращения (усиление артериапьного легочного рисунка) и характерной пульсации корней легких. Существенное диагностическое значение может иметь цветная допплерэхокардиография. Дифференциальный диагноз проводят чаще всего с первичной легочной гипертензией (при ней легочный рисунок обеднен) и с митральным стенозом. В отличие от последнего, при дефекте межпредсердной перегородки существенной дипатации левого предсердия не отмечается; кроме того, митральный стеноз надежно исключается зхокардиографией. Окончательно подтверждают диагноз катетеризацией предсердий, а также ангиокардиографией с введением контраста в левое предсердие.

Гемодинамические нарушения при взрослом типе порока характеризуются усиленной работой левого желудочка сердца на преодоление сопротивления в аорте, повышением АД проксимальнее коарктации и его снижением в дистальных от нее артериях, в т. ч. почечных, что включает ренальные механизмы развития артериальной гипертензии, которая увеличивает нагрузку на левый желудочек При детском типе с постдуктальной коарктацией эти изменения дополняются значительной гиперволемией малого круга кровообращения (из-за увеличения под влиянием высокого АД сброса крови через проток слева направо) и увеличением нагрузки на правый желудочек сердца. В случае предуктального варианта коарктации сброс крови через проток направляется справа налево.

Диагноз предполагают по специфическому различию АД на руках и ногах и подтверждают рентгенологическими исследованиями. На рентгенограмме более чем в половине случаев выявляется узурация нижних краев ребер расширенными межреберными артериями и иногда хорошо видно само сужение перешейка аорты. В кардиохирургическом стационаре диагноз подтверждают аортографией и исследованием разницы АД в восходящем и нисходящем отделах аорты путем ее катетеризации.

Диагноз абсолютно подтверждается аортографивй (виден сброс контраста через проток) и катетеризацией сердца и легочного ствола (отмечается повышение давления и насыщения крови кислородом в легочном стволе), однако он достаточно достоверно устанавливается и без этих исследований с помощью допплерэхокардиографии (регистрация шунтового потока) и рентгенологического исследования. Последнее выявляет усиление легочного рисунка за счет артериального русла, выбухание дуги (расширение) легочного ствола и аорты, их усиленную пульсацию, увеличение левого желудочка.

Лечение состоит в перевязке открытого артериального протока.

Стеноз аорты в зависимости от его локализации подразделяют на надклапанный, клапанный (наиболее частый) и подклапанный (в выходном тракте левого желудочка).

Симптомы клапанного стеноза и принципы его диагностики и лечения такие же как при приобретенном аортальном стенозе (см. Пороки сердца приобретенные). При редком подклапанном стенозе описаны характерные изменения внешности больных (низко расположенные уши, выпяченные губы, косоглазие) и признаки умственной отсталости.

Гемодинамические нарушения определяются высоким сопротивлением кровотоку в зоне стеноза, что приводит к перегрузке, гипертрофии, а затем дистрофии и декомпенсации правого желудочка сердца. По мере нарастания давления в правом предсердии возможно открытие овального окна с формированием межпредсердного сообщения, но чаще последнее бывает обусловлено сопутствующим дефектом перегородки либо врожденным овальным окном.

Симптомы умеренного изолированного стеноза появляются через несколько лет, в течение которых дети развиваются нормально. Относительно ранними являются одышка при физической нагрузке, утомляемость, иногда головокружения, склонность к обморокам. В последующем появляются боли за грудиной, сердцебиение, одышка нарастает При резко выраженном стенозе у детей рано развивается правожелудочковая сердечная недостаточность с появлением периферического цианоза. Наличие диффузного цианоза свидетельствует о межпредсердном сообщении. Объективно выявляются признаки гипертрофии правого желудочка (сердечный толчок, нередко сердечный горб, пальпируемая пульсация желудочка в подложечной области); грубый систолический шум и систолическое дрожание во II межреберье слева от грудины, расщепление II тона с ослаблением его над легочным стволом. На ЭКГ определяются признаки гипертрофии и перегрузки правого желудочка и предсердия. Рентгенологически выявляется их увеличение, а также обеднение легочного рисунка, иногда также постстенотическое расширение легочного ствола.

Диагноз уточняют в кардиохирургическом стационаре катетеризацией сердца с измерением градиента давления между правым желудочком и легочным стволом и правой вентрикулографией.

Гемодинамические нарушения определяются стенозом легочного ствола (см. выше) и дефектом межжелудочковой перегородки. Характерны гиповолемия малого круга кровообращения и сброс венозной крови через дефект перегородки в аорту, что является причиной диффузного цианоза. Реже (при небольшом стенозе ствола) кровь сбрасывается через дефект слева направо (так наз. бледная форма тетрады Фалло).

Диагноз предполагают по характерным жалобам и внешнему виду больных при указании в анамнезе на появление цианоза в раннем детстве. Окончательная диагностика порока основывается на данных ангиокардиографии и катетеризации сердца.