что такое время торможения

Устройство автомобилей

Основы динамики торможения автомобиля

Тормозной момент

Тормозной момент может быть определен по формуле:

где υт – коэффициент пропорциональности, изменяющийся в широких пределах и зависящий от многих факторов – температуры, наличия воды и т. д.);

Р0 – давление в тормозном приводе.

Тормозная сила

Сумма тормозных сил на заторможенных колесах обеспечивает сопротивление торможения. В отличие от естественных сопротивлений (сила сопротивления качению или скатывающая сила) сила торможения может регулироваться от нуля до максимального значения, соответствующего экстренному торможению.

Если тормозящее колесо не проскальзывает по поверхности дороги, то кинетическая энергия автомобиля переходит в работу трения тормозного механизма и частично в работу сил естественных сопротивлений. При интенсивном торможении колесо может быть заблокировано тормозным механизмом, тогда оно скользит по дороге юзом и работа трением имеет место между шиной и опорной поверхностью.

По мере увеличения интенсивности торможения растут затраты энергии на проскальзывание шин, вследствие чего увеличивается их износ. Особенно велик износ шин при блокировке колес на дорогах с твердым покрытием и при высоких скоростях скольжения.

Торможение с блокировкой колес нежелательно и по условиям безопасности движения, поскольку на заблокированном колесе тормозная сила значительно меньше, чем при торможении на грани блокировки. Кроме того, при скольжении по дороге автомобиль теряет управляемость и устойчивость.

Предельное значение тормозной силы определяется коэффициентом сцепления φx колес с дорогой:

Для всех колес двухосного автомобиля:

где Ртор1 и Ртор2 – тормозные силы на колесах передней и задней оси автомобиля соответственно; G – вес автомобиля.

Уравнение движения автомобиля при торможении

Для вывода уравнения движения автомобиля при торможении спроецируем все силы, действующие на автомобиль при торможении (рис. 1) на плоскость дороги:

где Рf – сила сопротивления качению;

Ртд – сила трения в двигателе, приведенная к колесам; зависит от рабочего объема двигателя, передаточного числа трансмиссии, радиуса колеса и КПД трансмиссии;

Рα – сила сопротивления подъему;

Рω – сила сопротивления воздуха;

Рj – сила инерции при поступательном движении;

Рг – сила гидравлического сопротивления в агрегатах трансмиссии, обусловленная вязкостью смазочного материала.

Учитывая формулы (1) и (2), получим:

где m – масса автомобиля; jз – замедление автомобиля.

Разделив обе части уравнения на силу тяжести автомобиля, получим:

где g – ускорение свободного падения.

Показатели тормозной динамичности

Замедление автомобиля

Роль различных сил при замедлении автомобиля в процессе торможения неодинакова. При небольших скоростях пренебрегают силой сопротивления воздуха, поскольку она незначительна.

С учетом этого уравнение замедления будет иметь вид:

При торможении с отключенным двигателем коэффициент вращающихся масс можно принять равным единице ( δвр от 1,02 до 1,04), тогда получим:

Если при торможении автомобиля коэффициент сцепления φx колес с дорогой не меняется, то величина замедления остается постоянной, независимо от скорости движения.

Время торможения

Время tо торможения автомобиля до полной остановки складывается из отрезков времени:

где tр – время реакции водителя, в течение которого он принимает решение и переносит ногу на педаль тормоза, оно составляет 0,2…0,5 с;

tпр – время срабатывания привода тормозного механизма, т. е. в течение этого промежутка времени происходит перемещение деталей в приводе. Время срабатывания привода зависит от типа привода и его технического состояния: для гидропривода tпр = 0,005…0,07 с для дисковых тормозных механизмов и tпр = 0,15…1,2 с для барабанных тормозных механизмов; для систем с пневматическим приводом tпр = 0,2…0,4 с;

tн – время нарастания замедления. С момента соприкосновения деталей в тормозном механизме замедление увеличивается с нуля до того установившегося значения, которое обеспечивает сила, развиваемая в приводе тормозного механизма. Время нарастания замедления может меняться в пределах от 0,05 до 0,2 и зависит от типа автомобиля, состояния дороги, дорожной ситуации, квалификации и состояния водителя, состояния тормозной системы. Оно возрастает с увеличением веса автомобиля и уменьшением коэффициента сцепления колес с дорогой;

tуст – врем движения с установившимся замедлением или время торможения с максимальной интенсивностью соответствует тормозному пути. В этот период времени замедление автомобиля практически постоянно.

где v – скорость движения автомобиля до начала торможения;

tсумм = tр + tпр + 0,5 tн – время до начала установившегося замедления.

Тормозной путь

С учетом допущений, позволяющих пренебречь силами сопротивления воздуха и дороги можно вывести формулу полного остановочного пути автомобиля:

где jуст – максимальное замедление автомобиля, равное установившемуся замедлению. Значение jуст можно определить опытным путем, используя прибор для измерения замедления движущегося транспортного средства – деселерометр.

Виды и способы торможения.

• Частичное — Cнижение скорости, до какого либо предела, исключая полную остановку транспортного средства.

• Полное — Cнижение скорости до полной остановки.

• Служебное — Применяется в обычных условиях движения, может выполняться как частично, так и до полной остановки автомобиля. Водитель, выполняя «служебное» торможение, полностью контролирует процесс замедления автомобиля, время торможения, усилие на тормозную систему, способ торможения, а так же комфортное состояние пассажиров и автомобиля.

• Экстренное — Вид торможения применяемый, как правило, в условиях значительного дефицита времени и дистанции, в результате возникновения какой либо экстренной ситуации или ошибки водителя. В зависимости от условий возникновения необходимости применения данного вида торможения, а так же с учетом различных внешних факторов, применяется, как правило, способ торможения, способный обеспечить максимальное замедление автомобиля. При этом не учитывается комфортное состояние водителя, пассажиров и автомобиля.

• Стояночное — Вариант фиксации автомобиля в состоянии покоя. В данном случае используется ручной тормоз.

Аварийное — Торможение, применяемое в случаях, когда обычные механизмы для снижения скорости не приносят требуемых результатов, другими словами, рабочая тормозная система вышла из строя, остальные способы не помогают, приходится использовать мягкие части кузова: «крылья», внешнюю обшивку дверей, при касательном ударе данными частями кузова о препятствия, сила удара ниже, чем при лобовом.

Исходя из множественных факторов, влияющих в зависимости от условий движения автомобиля, на выбор способа снижения скорости автомобиля выделим несколько основных.

• Торможение двигателем — При движении автомобиля, с определенной скоростью, на определенной передачи, прекращая подачу топлива, т. е. снижая тягу двигателя, передаваемую через КПП на колеса, вы тем самым добиваетесь плавного снижения скорости. В данном случае, двигатель, соединенный с колесами, не получая соответствующего количества топлива, является основным механизмом торможения, причем чем ниже передача, тем выше динамика торможения.

• Силовое торможение двигателем — Принудительное понижение передачи, как правило, ниже, чем та, которая должна соответствовать определенной текущей скорости, провоцирует более интенсивное замедление автомобиля. Применяется, как правило, в случае, когда использование рабочей тормозной системы не допустимо, или может повлечь за собой блокировку ведущих колес.

• Прерывистое («импульсное» торможение) — Основной способ снижения скорости с помощью рабочей тормозной системы. Заключается в нескольких, различных по количеству, силе и продолжительности нажатия на педаль тормоза. Максимальная эффективность достигается при совместном использовании, как с обычным, так и с «силовым торможением двигателем».

Два следующих способа, являются более «продвинутыми» разновидностями предыдущего способа.

• Ступенчатый, с повышением усилия — Применяется при движении по дорожному покрытию с минимальным коэффициентом сцепления (снег, лед, грязь и т. п.). По мере замедления автомобиля, применяя прерывистый способ торможения, постепенно увеличивается усилие и продолжительность нажатия на педаль тормоза (где А — тормозное усилие, В – продолжительность нажатия на педаль тормоза). Таким способом, водитель как бы «прощупывает» дорожное покрытие, проверяя способность автомобиля принимать маневр торможения. Необходимо помнить, что, в данном случае необходимо иметь запас дистанции, так как в этом случае требуется большее место для торможения (особенно в случае минимального коэффициента

сцепления). ступенчатое торможение с повышением усилия

• Ступенчатый, с понижением усилия — Применяется на дороге с высоким коэффициентом сцепления при движении с высокой скоростью. Продолжительное нажатие на педаль тормоза снижает эффективность торможения, поэтому необходимо использовать следующий способ: первое усилие на педаль тормоза самое продолжительное, обеспечивающее максимальную степень замедления автомобиля, далее следуют кратковременные нажатия (дотормаживание), позволяющие контролировать процесс торможения на необходимом уровне. ступенчатое торможение с понижением усилия

• Газ-тормоз — Этот, достаточно редкий способ, заимствованный у спортсменов, является одним из самых эффективных (только для переднеприводных и полноприводных автомобилей) и сложных способов торможения. Выполняется одновременным нажатием на педаль «газа» (правой ногой) и тормоза (левой ногой), через не большую паузу (0.5 – 0.7 сек.). Нажимая на педаль «газа», водитель обеспечивает подачу тяги на ведущие (передние) колеса и тут же прилагает максимальное усилие на педаль тормоза. Тяги, переданной на колеса, не хватает для того, чтобы придать автомобилю динамику разгона, однако вполне достаточно для того, чтобы почти полностью исключить блокировку ведущих колес (при снижении скорости движения выше 20 км/час). При скорости менее 20 км/час, усилие на тормозных механизмах может превысить силу тяги и двигатель «заглохнет». Для того чтобы исключить остановку двигателя автомобиля, необходимо, при снижении скорости до 20 км\час, выжать педаль сцепления.

Перемещение и путь при равноускоренном прямолинейном движении

теория по физике 🧲 кинематика

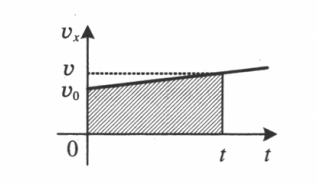

Геометрический смысл перемещения заключается в том, что перемещение есть площадь фигуры, заключенной между графиком скорости, осью времени и прямыми, проведенными перпендикулярно к оси времени через точки, соответствующие времени начала и конца движения.

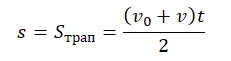

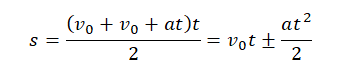

При равноускоренном прямолинейном движении перемещение определяется площадью трапеции, основаниями которой служат проекции начальной и конечной скорости тела, а ее боковыми сторонами — ось времени и график скорости соответственно. Поэтому перемещение (путь) можно вычислить по формуле:

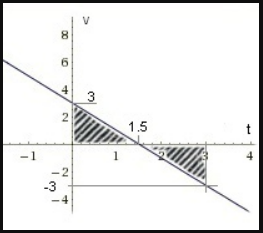

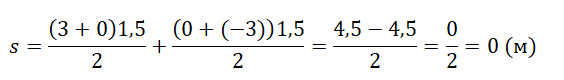

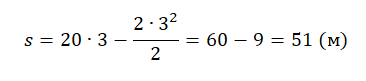

Пример №1. По графику определить перемещение тела в момент времени t=3 с.

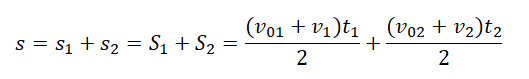

Перемещение есть площадь фигуры, ограниченной графиком скорости, осью времени и перпендикулярами, проведенными к ней. Поэтому в нашем случае:

Извлекаем из графика необходимые данные:

Подставляем известные данные в формулу:

Перемещение равно 0, так как тело сначала проделало некоторый путь, а затем вернулось в исходное положение.

Варианты записи формулы перемещения

Конечная скорость движения тела часто неизвестна. Поэтому при решении задач вместо нее обычно подставляют эту формулу:

В итоге получается формула:

Если движение равнозамедленное, в формуле используется знак «–». Если движение равноускоренное, оставляется знак «+».

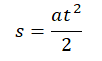

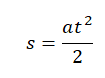

Если начальная скорость равна 0 (v0 = 0), эта формула принимает вид:

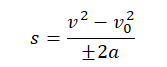

Если неизвестно время движения, но известно ускорение, начальная и конечная скорости, то перемещение можно вычислить по формуле:

Пример №2. Найти тормозной путь автомобиля, который начал тормозить при скорости 72 км/ч. Торможение до полной остановки заняло 3 секунды. Модуль ускорения при этом составил 2 м/с.

Перемещение при разгоне и торможении тела

Все перечисленные выше формулы работают, если направление вектора ускорения и вектора скорости совпадают ( а ↑↑ v ). Если векторы имеют противоположное направление ( а ↑↓ v ), движение следует описывать в два этапа:

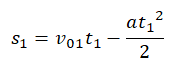

Этап торможения

Время торможения равно разности полного времени движения и времени второго этапа:

Когда тело тормозит, через некоторое время t1 оно останавливается. Поэтому скорость в момент времени t1 равна 0:

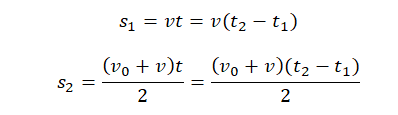

При торможении перемещение s1 равно:

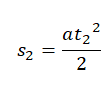

Этап разгона

Время разгона равно разности полного времени движения и времени первого этапа:

Тело начинает разгоняться сразу после преодоления нулевого значения скорости, которую можно считать начальной. Поэтому скорость в момент времени t2 равна:

При разгоне перемещение s2 равно:

При этом модуль перемещения в течение всего времени движения равен:

Полный путь (обозначим его l), пройденный телом за оба этапа, равен:

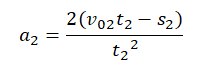

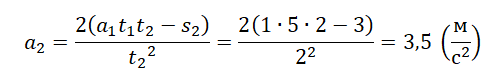

В данном случае движение нужно разделить на два этапа, так как мальчик сначала разогнался, потом затормозил. Тормозной путь будет соответствовать второму этапу. Через него мы выразим ускорение:

Из первого этапа (разгона) можно выразить конечную скорость, которая послужит для второго этапа начальной скоростью:

Подставляем выраженные величины в формулу:

Перемещение в n-ную секунду прямолинейного равноускоренного движения

Иногда в механике встречаются задачи, когда нужно найти перемещение тела за определенный промежуток времени при условии, что тело начинало движение из состояния покоя. В таком случае перемещение определяется формулой:

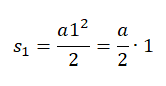

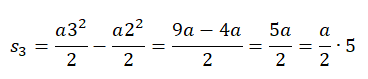

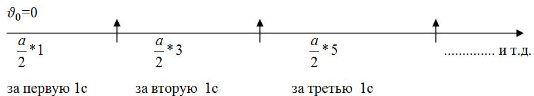

За первую секунду тело переместится на расстояние, равное:

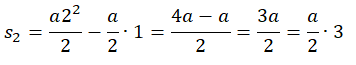

За вторую секунду тело переместится на расстояние, равное разности перемещения за 2 секунды и перемещения за 1 секунду:

За третью секунду тело переместится на расстояние, равное разности перемещения за 3 секунды и перемещения за 2 секунды:

Видно, что за каждую секунду тело проходит перемещение, кратное целому нечетному числу:

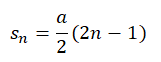

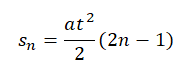

Из формул перемещений за 1, 2 и 3 секунду можно выявить закономерность: перемещение за n-ную секунду равно половине произведения модуля ускорения на (2n–1), где n — секунда, за которую мы ищем перемещение тела. Математически это записывается так:

Формула перемещения за n-ную секунду

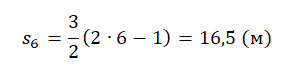

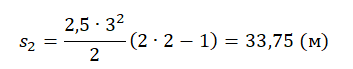

Пример №4. Автомобиль разгоняется с ускорением 3 м/с 2. Найти его перемещение за 6 секунду.

Подставляем известные данные в формулу и получаем:

Таким же способом можно найти перемещение не за 1 секунду, а за некоторый промежуток времени: за 2, 3, 4 секунды и т. д. В этом случае используется формула:

где t — время одного промежутка, а n — порядковый номер этого промежутка.

Время от 4 до 6 секунд включительно — это 3 секунды: 4-ая, 5-ая и 6-ая. Значит, промежуток времени составляет 3 секунды. До наступления этого промежутка успело пройти еще 3 секунды. Значит, время от 4 до 6 секунд — это второй по счету временной промежуток.

Подставляем известные данные в формулу:

Проекция и график перемещения

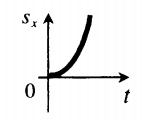

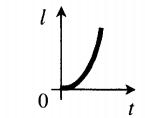

Проекция перемещения на ось ОХ. График перемещения — это график зависимости перемещения от времени. Графиком перемещения при равноускоренном движении является ветка параболы. График перемещения при равноускоренном движении, когда вектор скорости направлен в сторону оси ОХ ( v ↑↑OX), а вектора скорости и ускорения сонаправлены ( v ↑↑ a ), принимает следующий вид:

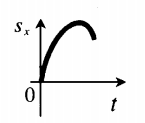

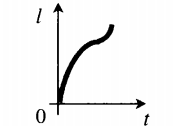

График перемещения при равнозамедленном движении, когда вектор скорости направлен в сторону оси ОХ (v↑↑OX), а вектора скорости и ускорения противоположно ( v ↓↑ a ), принимает следующий вид:

Определение направления знака проекции ускорения по графику его перемещения:

Пример №6. Определить ускорение тела по графику его перемещения.

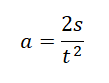

Перемещение тела в момент времени t=0 с соответствует нулю. Значит, ускорение можно выразить из формулы перемещения без начального ускорения. Получим:

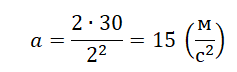

Теперь возьмем любую точку графика. Пусть она будет соответствовать моменту времени t=2 с. Этой точке соответствует перемещение 30 м. Подставляем известные данные в формулу и получаем:

График пути

График пути от времени в случае равноускоренного движения совпадает с графиком проекции перемещения, так как s = l.

В случае с равнозамедленным движением график пути представляет собой линию, поделенную на 2 части:

Такой вид графика (возрастающий) объясняется тем, что путь не может уменьшаться — он либо не меняется (в состоянии покоя), либо растет независимо от того, в каком направлении, с какой скоростью и с каким ускорением движется тело.

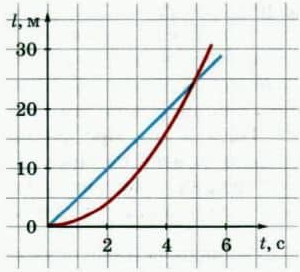

Пример №7. По графику пути от времени, соответствующему равноускоренному прямолинейному движению, определить ускорение тела.

При равноускоренном прямолинейном движении графиком пути является ветвь параболы. Поэтому наш график — красный. График пути при равноускоренном прямолинейном движении также совпадает с графиком проекции его ускорения. Поэтому для вычисления ускорения мы можем использовать эту формулу:

Для расчета возьмем любую точку графика. Пусть она будет соответствовать моменту времени t=2 c. Ей соответствует путь, равный 5 м. Значит, перемещение тоже равно 5 м. Подставляем известные данные в формулу:

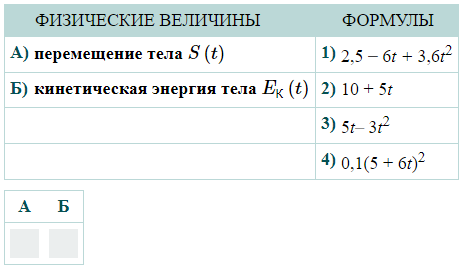

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их зависимости от времени в условиях данной задачи.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Алгоритм решения

Решение

Из условия задачи известна только масса тела: m = 200 г = 0,2 кг.

Так как тело движется вдоль оси Ox, уравнение движения тела при прямолинейном равноускоренном движении имеет вид:

Теперь мы можем выделить кинематические характеристики движения тела:

Перемещение тела определяется формулой:

Начальная координата не учитывается, так как это расстояние было уже пройдено до начала отсчета времени. Поэтому перемещение равно:

Кинетическая энергия тела определяется формулой:

Скорость при прямолинейном равноускоренном движении равна:

v = v 0 + a t = 5 − 6 t

Поэтому кинетическая энергия тела равна:

Следовательно, правильная последовательность цифр в ответе будет: 34.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

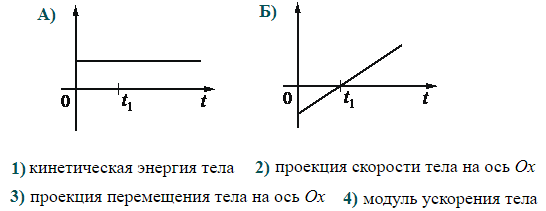

На рисунке показан график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ох, от времени t (парабола). Графики А и Б представляют собой зависимости физических величин, характеризующих движение этого тела, от времени t. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять.

К каждой позиции графика подберите соответствующую позицию утверждения и запишите в поле цифры в порядке АБ.

Алгоритм решения

Решение

График зависимости координаты тела от времени имеет вид параболы в случае, когда это тело движется равноускоренно. Так как движение тела описывается относительно оси Ох, траекторией является прямая. Равноускоренное прямолинейное движение характеризуется следующими величинами:

Перемещение и путь при равноускоренном прямолинейном движении изменяются так же, как координата тела. Поэтому графики их зависимости от времени тоже имеют вид параболы.

График зависимости скорости от времени при равноускоренном прямолинейном движении имеет вид прямой, которая не может быть параллельной оси времени.

График зависимости ускорения от времени при таком движении имеет вид прямой, перпендикулярной оси ускорения и параллельной оси времени, так как ускорение в этом случае — величина постоянная.

Исходя из этого, ответ «3» можно исключить. Остается проверить ответ «1». Кинетическая энергия равна половине произведения массы тела на квадрат его скорости. Графиком квадратичной функции является парабола. Поэтому ответ «1» тоже не подходит.

График А — прямая линия, параллельная оси времени. Мы установили, что такому графику может соответствовать график зависимости ускорения от времени (или его модуля). Поэтому первая цифра ответа — «4».

График Б — прямая линия, не параллельная оси времени. Мы установили, что такому графику может соответствовать график зависимости скорости от времени (или ее проекции). Поэтому вторая цифра ответа — «2».

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Алгоритм решения

Решение

Весь график можно поделить на 3 участка:

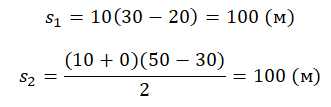

По условию задачи нужно найти путь, пройденный автомобилем в интервале времени от t1 = 20 c до t2 = 50 с. Этому времени соответствуют два участка:

Записываем формулу искомой величины:

s1 — путь тела, пройденный на первом участке, s2 — путь тела, пройденный на втором участке.

s1 и s2 можно выразить через формулы пути для равномерного и равноускоренного движения соответственно:

Теперь рассчитаем пути s1 и s2, а затем сложим их:

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить