что такое возвратное невозвратное причастие

Возвратные и невозвратные причастия

По мнению немалого количества филологов, причастия считаются всего лишь особой формой глагола, обозначающей качества субъекта либо объекта по действию, а также отвечающей на вопросы прилагательных: каков? какое? каково? какой? какова? каковы? какая? какие? Однако, чаще всего такую категорию слов русского языка рассматривают как отдельную часть речи, которая выражает изменяющийся во времени признак явления или предмета. Для правильного написания, понимания, морфологического разбора такой части речи важно правильно определять характеристики слов, которые к ней причисляются.

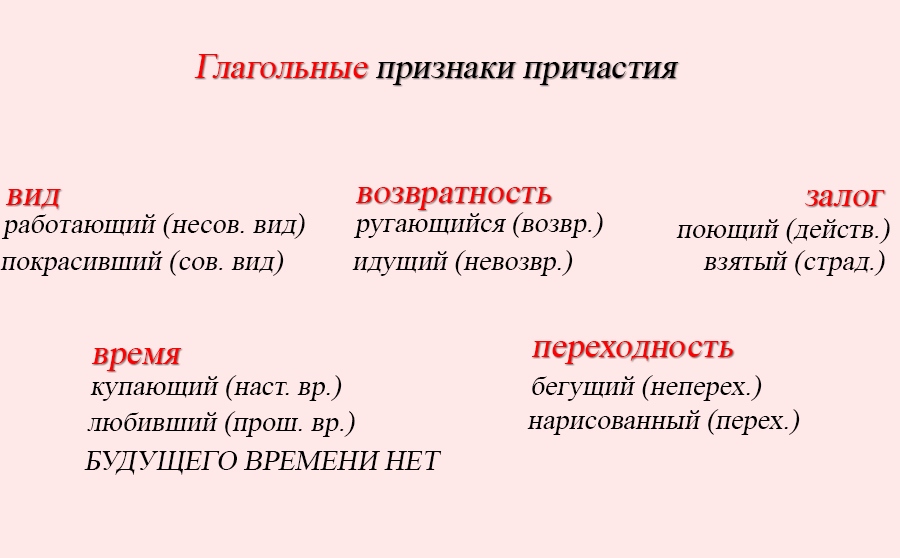

Глагольные признаки причастия

Согласно глагольным свойствам, причастия бывают возвратные и невозвратные. Также к свойствам глагола данной части части речи относят:

Возвратность и невозвратность причастия

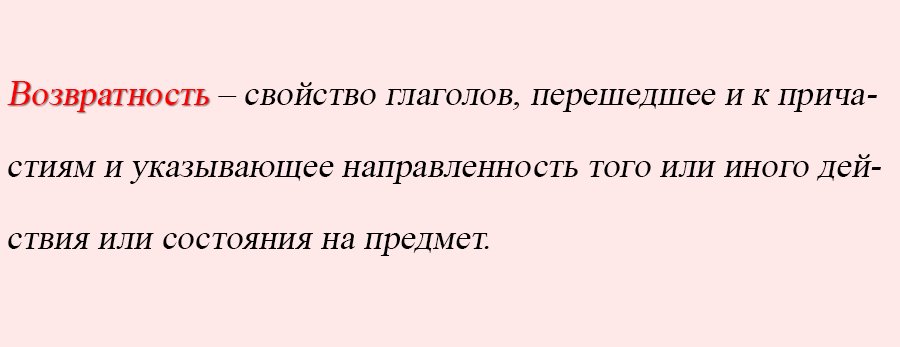

Возвратность – свойство глагола, перешедшее и к причастию и указывающее направленность того или иного действия или состояния на предмет.

Для причастий, как и для части речи, обозначающей действие субъекта либо его состояние, это перманентный признак. Иначе говоря, независимо от того, в каком роде, числе или падеже они используются, они всегда возвратные или невозвратные – так же, как и в начальной форме.

Возвратность причастия позволяет ощутить смысловые оттенки слова:

Возвратность можно обнаружить по наличию на конце слова -ся. Кроме того, такое причастие всегда действительное. Пример: «Княжна Элен улыбалась; она поднялась с той же неизменяющеюся улыбкой вполне красивой женщины, с которою она вошла в гостиную» («неизменяющеюся» – возвратное в силу наличия -ся).

Если имеет место невозвратность слова, то на конце, как и у прилагательных, можно обнаружить только окончание. К примеру: «И с приемами петербургской деловой барыни, умеющей пользоваться временем, Анна Михайловна послала за сыном и вместе с ним вышла в переднюю» («умеющей» – невозвратное, так как на конце нет -ся).

Особенности образования возвратных причастий

Для создания новых слов и применяются словообразующие морфемы (аффиксы, части слова). К ним относят приставки, суффиксы, и постфиксы.

Возвратные причастия формируются на основе возвратных глаголов, которые, в свою очередь, были получены при помощи постфикса -ся, следующего за окончанием слова. Пример: «Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне» («относящимся» – возвратное, было сформировано на основе глагола «относиться» с помощью суффикса действительной формы -ящ- и окончания родительного падежа -им).

Как определить возвратное или невозвратное причастие?

Как понять причастие возвратное или нет?

Морфологический разбор причастия

I. Часть речи (особая форма глагола); от какого глагола образовано общее значение.II. Морфологические признаки:1. Начальная форма — именительный падеж единственного числа мужского рода.2. Постоянные признаки: а) действительное или страдательное; б) время; в) вид.3. Непостоянные признаки: а) полная и краткая форма (у страдательных причастий); б) падеж (у причастий в полной форме); в) число; г) род.III. Синтаксическая роль.

Для начала необходимо разобраться, что же такое причастие. Единого мнения на этот счет не существует. Мнения лингвистов разделились. Одни считают, что это глагольная форма, поскольку именно действие — основное его значение. Но нельзя отрицать и его внешнего сходства с именем прилагательным. Они отвечают на один и тот же вопрос, имеют общую систему склонения, схожие личные окончания. Поэтому мы можем смело утверждать, что причастия имеют признаки глагола и прилагательного.

Другие языковеды говорят о том, что наличие целого ряда признаков дает право называться ему самостоятельной частью речи. И те, и другие по-своему правы. Действительно, причастие вызывает много споров. Например, возможность вступать в причастный оборот говорит о его самостоятельности. Но при этом прямая зависимость от глагола не дает назвать его самостоятельным в полной мере.

Возвратность

Возвратность и невозвратность причастия

Возвратность – свойство глагола, перешедшее и к причастию и указывающее направленность того или иного действия или состояния на предмет.

Для причастий, как и для части речи, обозначающей действие субъекта либо его состояние, это перманентный признак. Иначе говоря, независимо от того, в каком роде, числе или падеже они используются, они всегда возвратные или невозвратные – так же, как и в начальной форме.

Возвратность причастия позволяет ощутить смысловые оттенки слова:

Возвратность можно обнаружить по наличию на конце слова -ся. Кроме того, такое причастие всегда действительное. Пример: «Княжна Элен улыбалась; она поднялась с той же неизменяющеюся улыбкой вполне красивой женщины, с которою она вошла в гостиную» («неизменяющеюся» – возвратное в силу наличия -ся).

Если имеет место невозвратность слова, то на конце, как и у прилагательных, можно обнаружить только окончание. К примеру: «И с приемами петербургской деловой барыни, умеющей пользоваться временем, Анна Михайловна послала за сыном и вместе с ним вышла в переднюю» («умеющей» – невозвратное, так как на конце нет -ся).

Какие Страдательные причастия?

Страдательные причастия – причастия, которые обозначают признак по действию, направленному на определяемый предмет. … Примеры страдательных причастий: забитый вещами шкаф, прочитанная школьниками книга, разлитое ребенком молоко, сметаемые ветром листья.

Что такое возвратное невозвратное причастие

Причастие — это особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию, отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? и имеет признаки глагола и имени прилагательного: слушающий музыку, исправленный текст. Начальная форма — именительный падеж единственного числа мужского рода.

Синтаксическая функция : определение, именная часть составного сказуемого (краткие причастия).

• Действительные и страдательные

Действительные причастия обозначают признак предмета, который сам производит действие: цветущий сад, смотревший фильм.

Страдательные причастия обозначают признак предмета, над которым производится или произведено действие: ведомый за руку, построенный дом.

• Время (настоящее и прошедшее)

Настоящее время (работающий на заводе, производимый продукт).

Прошедшее время (работавший на заводе, произведённый продукт).

Формы будущего времени у причастия нет.

• Вид (совершенный и несовершенный)

Причастия совершенного вида образуются от глаголов совершенного вида ( сказать (СB) — сказавший,сказанный; решить (СВ) — решивший, решённый).

Причастия несовершенного вида образуются от глаголов несовершенного вида (говорить (НСВ) — говорящий; решать (НСВ) — решающий, решаемый).

• Возвратность (возвратные и невозвратные)

• Полная и краткая форма

Действительные и страдательные причастия в полной форме отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие? и изменяются по родам, числам и падежам. Род, число, падеж причастия обусловлены родом, числом и падежом имени существительного, к которому относится причастие ( бегущий спортсмен, бегущая спортсменка).

Страдательные причастия имеют полную и краткую форму: подклеенная книга, книга подклеена. Как и краткие имена прилагательные, причастия в краткой форме изменяются по родам и числам, а по падежам не изменяются ( журнал подклеен, книга подклеена, пособие подклеено, книги подклеены).

• Род (мужской, женский, средний)

Мужской род (слушающий, слушавший), женский род (слушающая, слушавшая), средний род (слушающее, слушавшее).

• Число (единственное и множественное )

Возвратные и невозвратные причастия

По мнению немалого количества филологов, причастия считаются всего лишь особой формой глагола, обозначающей качества субъекта либо объекта по действию, а также отвечающей на вопросы прилагательных: каков? какое? каково? какой? какова? каковы? какая? какие? Однако, чаще всего такую категорию слов русского языка рассматривают как отдельную часть речи, которая выражает изменяющийся во времени признак явления или предмета. Для правильного написания, понимания, морфологического разбора такой части речи важно правильно определять характеристики слов, которые к ней причисляются.

Глагольные признаки причастия

Согласно глагольным свойствам, причастия бывают возвратные и невозвратные. Также к свойствам глагола данной части части речи относят:

Возвратность и невозвратность причастия

Возвратность – свойство глагола, перешедшее и к причастию и указывающее направленность того или иного действия или состояния на предмет.

Для причастий, как и для части речи, обозначающей действие субъекта либо его состояние, это перманентный признак. Иначе говоря, независимо от того, в каком роде, числе или падеже они используются, они всегда возвратные или невозвратные – так же, как и в начальной форме.

Возвратность причастия позволяет ощутить смысловые оттенки слова:

Возвратность можно обнаружить по наличию на конце слова -ся. Кроме того, такое причастие всегда действительное. Пример: «Княжна Элен улыбалась; она поднялась с той же неизменяющеюся улыбкой вполне красивой женщины, с которою она вошла в гостиную» («неизменяющеюся» – возвратное в силу наличия -ся).

Если имеет место невозвратность слова, то на конце, как и у прилагательных, можно обнаружить только окончание. К примеру: «И с приемами петербургской деловой барыни, умеющей пользоваться временем, Анна Михайловна послала за сыном и вместе с ним вышла в переднюю» («умеющей» – невозвратное, так как на конце нет -ся).

Особенности образования возвратных причастий

Для создания новых слов и применяются словообразующие морфемы (аффиксы, части слова). К ним относят приставки, суффиксы, и постфиксы.

Возвратные причастия формируются на основе возвратных глаголов, которые, в свою очередь, были получены при помощи постфикса -ся, следующего за окончанием слова. Пример: «Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне» («относящимся» – возвратное, было сформировано на основе глагола «относиться» с помощью суффикса действительной формы -ящ- и окончания родительного падежа -им).

Возвратное и невозвратное причастие, что значит? Как определить правильно?

Возвратный или невозвратный глагол (или образованное от него причастие) определить нетрудно.

Слово «смена» является существительным женского рода, 1-ого склонения в единственном числе.

Слово «антресоли» женского рода в множественном числе.

Склоняется это слово следующим образом:

Правила русского языка говорят, что правильно писать это слово следует через букву О, вот только правило нужно применить совсем другое, не связанное с полногласными сочетаниями.

Нужное Вам правило гласит: если в корне слова после шипящего слышим О, то пишем

1) Ё, когда можно подобрать проверочное слово с ударным или безударным Е, например: жёрнов – жернова; жёлудь – желудей, желудёвый, начёс – чешет;

2) О, если слово с Е подобрать нельзя, например: шов, капюшон, шомпол, чокнутый и пр.

Слово шорох не имеет однокоренных слов с Е, поэтому в нём и пишется после Ш буква О.

В полном академическом справочнике «Правила русской орфографии и пунктуации» под редакцией Лопатина то же самое правило изложено чуть-чуть иначе, что не меняет его сути. Смотрите в § 18 пункт 6.

Но добавлю, что слово шорох не всегда писалось с буквой О. Относительно недавно (для языка, конечно), нормированным было написание шерох (шёрох), что и зафиксировано в Далевском словаре. А значение данной лексемы Даль определяет так:

глухой шум, от тренья чего, громче шепота и шелеста.

Кстати, и слова с Е в то время были, что тоже отмечено в названном словаре:

а) шероховица (снежный шорох);

б) шер(о)шить, шерохнуть (шелестеть, издавая при трении сухой шорох, производить/произвес ти шорох).

Но уже у Даля рядом с написанием шерох, указан вариант шорох, а когда производные от шерох ушли в пассивный запас (слов шероховица, шерошить, шерохнуть в указанных выше значениях в современном русском языке нет), то и написание шерох (шёрох) себя изжило, остался только вариант ШОРОХ, соответствующий изложенному выше правилу.