что такое вольная для крепостных крестьян

Что было в вольной грамоте, которую давали крепостным

Крепостное право в России существовало 212 лет. За это время государство издало целый ряд нормативных документов, регулирующих отношения между крестьянином и помещиком. Вопреки мнению некоторых исследователей, феномен крепостного права значительно отличался от рабства, во многом благодаря системе правовых отношений и возможности выхода из крепостной зависимости.

Вольные хлебопашцы

Одним из первых государственных актов, регламентировавших возможность освобождения крепостного, был Указ о «Вольных хлебопашцах». Подписанный в феврале 1803 года документ позволял помещикам отпускать своих крепостных с землей за выкуп или исполнение повинностей. Более того, ничто не мешало хозяину отпускать своих крепостных без выкупа – условия регламентировались в специальном соглашении.

Осторожный по своему характеру указ, как этого и следовало ожидать, имел ограниченное действие. За период царствования Александра I из крепостной неволи таким образом освободилось не более 300 тысяч человек (мужчин и женщин), то есть около 1% всех крепостных. При этом Указ имел важное значение: он продемонстрировал неготовность российских помещиков расставаться с бесплатной рабочей силой и, таким образом, отодвинул решение крестьянского вопроса.

Еще один шаг, предпринятый государством для регламентации выхода, был сделан в правление императора Николая I. В 1839 году был создан секретный комитет, который возглавил сторонник умеренных реформ Киселев. Николаю понравились предложения Киселева, так как они не вносили серьезных изменений в характер собственности, оставляя за помещиками и казной землю.

Согласно подписанному царем в 1842 году Закону об «Обязанных крестьянах», крепостной по воле помещика мог получить личную свободу и земельный надел в пользование. За это он должен был выполнять те же самые повинности, что и в крепостной зависимости. Разница заключалась в том, что теперь помещик не мог увеличить объем этих повинностей (оброка, барщины) или отнять у крестьянина землю.

Стоит отметить, что подобные условия снова не полюбились помещикам: практически никто так и не воспользовался законом. По-прежнему, одним из наиболее применимых актов оставался Указ «О вольных хлебопашцах», который также имел лишь ограниченное применение.

Вольная грамота

Документ об освобождении всегда являлся односторонним волеизъявлением помещика, желание крепостного в ней никаким образом не учитывалось. В документе, помимо условий выхода из зависимости, оговаривались вопросы исполнения крестьянином государственных повинностей и уплаты податей в казну.

Интересно, что кроме судьбы самого крестьянина вольная грамота также затрагивала будущее его семьи и даже не рожденных еще детей. Одним из наиболее ярких примеров таких вольных грамот был отпуск на волю ставших известными художников, поэтов и музыкантов. Российское дворянство, желая выступить в роли меценатов, посылало своих крепостных на обучение к различным мастерам и, нередко, в университеты и Академию художеств.

При этом, крепостной мог как освобождаться от крепостной зависимости, так и продолжать быть собственностью помещика. Интересен пример вольной грамоты, составленный тестем А.С.Грибоедова, князем Чавчавадзе крепостному художнику Георгию Майсурадзе. В этой грамоте оговаривалось, что крепостной получает вольную, однако дальнейшая его судьба напрямую зависела от его успехов в Академии художеств.

Так, отсутствие каких-либо поощрений в учении обязывало художника трудиться на бывшего хозяина еще 5 лет после окончания Академии, тогда как Первая золотая медаль освобождала Майсурадзе ото всяких обязанностей. Увы, такие примеры довольно гуманного обращения были редкостью.

Крепостной Тропинин

Известный художник Тропинин, автор «Кружевницы» и прославленного портрета Пушкина, был крепостным семейства Морковых. Хозяева посылали масльчика учиться сначала на кондитера, а потом и в Академию художеств, однако не спешили расставаться со своей «образованной собственностью». Художник трудился на Морковых в их имении на Украине, причем там он женился на девушке из вольных.

Согласно российскому законодательству, супруги должны были иметь равный статус, поэтому все ожидали, что Морковы отпустят ставшего уже довольно знаменитым художника. Вместо этого, они сделали супругу и все будущее потомство Тропинина вечными крепостными. Только в 1823 году 47-летний художник наконец получает вольную: граф Морков под влиянием новых веяний безвозмездно отпустил его.

Выкуп Шевченко

Сложнее сложилась судьба российского и украинского поэта и художника Тараса Шевченко. По рождению он был крепостным помещика Энгельгардта, который рано приметив таланты мальчика, направил его учиться у «богомазов», т.е. иконописцев. После этого хозяин направил Шевченко на обучение к преподавателю Виленского университета, а потом и в столицу, где он должен был постигнуть все тонкости работы живописца.

Именно в Санкт-Петербурге талантливый крепостной познакомился с видными деятелями российской культуры, в частности, с поэтом Жуковским и художником Брюлловым. Обратив внимание на таланты Шевченко, они стали добиваться освобождения у Энгельгардта, однако личные письма и воззвания к гуманизму успеха не возымели. Узнав о выдающихся способностях своей собственности, помещик боялся продешевить, уверенно набивая цену за освобождение. Он несколько раз отказывал известным художникам, причем даже тогда, когда за Шевченко приехал договариваться известный живописец и любимец императора Венецианов.

Только в 1838 году удалось собрать необходимую сумму. Памятником этому событию служит портрет Жуковского работы Брюллова, ныне выставленный в Третьяковской Галерее. Этот портрет был специально написан для благотворительной лотереи в Аничковом дворце, на которой и были наконец собраны деньги для выкупа Тараса Шевченко.

Как русские крепостные крестьяне могли получать вольную

Границы крепостного права в России никогда не были точно определены законом. Например, ни один закон не разрешал помещику продавать своих крепостных крестьян отдельно от их семей, а время от времени выходили царские указы, прямо запрещавшие это делать. Тем не менее, такие случаи происходили сплошь и рядом. Но одно было совершенно точно: выйти на волю крепостной крестьянин мог только на основании письменного документа, выданного владельцем. Государство регистрировало этот документ, но никак не вмешивалось в его условия – они были полностью на усмотрении помещика. Бывший крепостной считался субъектом права лишь после получения вольной или отпускной. Его мнение могло учитываться помещиком при составлении этого акта, но необязательно.

Крестьяне-капиталисты

Как правило, выход на волю обусловливался выплатой крестьянином помещику большого выкупа. Размер выкупа устанавливался устным, «полюбовным» соглашением между барином и его крепостным и не фиксировался в вольной. Документ об отпуске на свободу выдавался уже после того, как выкуп был уплачен. Помещик мог и обмануть крестьянина – выкуп получить, а на волю не отпустить. Ведь пожаловаться на неисполнение помещиком устного обязательства крестьянин не мог.

Помещику было выгодно держать при себе предприимчивого крестьянина, приносившего со своих промыслов большой оброк. В то же время и сами такие крестьяне не всегда стремились выйти на волю – ведь пока они были крепостными, им не надо было платить налог на недвижимость и торговые обороты, это было делом помещика. Если владелец не отбирал слишком много доходов такого крестьянина в свою пользу, то крепостному было выгодно такое «захребетное» положение. Помещик был склонен отпускать своих крестьян за выкуп, если ему вдруг единовременно требовалась большая сумма денег.

Так, например, выкупился на свободу основатель промышленной династии Морозовых – Савва Васильевич. К моменту выкупа он уже почти четверть века вёл своё дело с помощью тестя (из свободных людей). В 1821 году он заплатил своему помещику Рюмину за выход на волю 17 тысяч рублей, а сразу после выкупа купил у него большие земельные угодья под свою новую мануфактуру.

Очевидно, что только немногие, самые предприимчивые и удачливые крестьяне могли воспользоваться таким способом выхода на волю. Ведь дальше им предстояло рассчитывать только на самих себя. Как они утрачивали всякие обязанности по отношению к помещику, так и помещик к ним. В отличие от древнеримского рабства, русское крепостное право не предусматривало особого статуса вольноотпущенников, которые продолжали бы находиться в особых отношениях клиентелы и патронажа с бывшим владельцем. Вышедшие на волю русские крепостные, сразу переходили в одно из сословий лично свободных людей, в зависимости от рода занятий. Они могли становиться мещанами или купцами, если занимались торгово-промышленной деятельностью, либо именитыми гражданами, если занимались художествами или актёрским ремеслом.

Свобода за талант

Талант на ниве искусства был ещё одним путём получения свободы для крепостных крестьян. Помещики нередко посылали одарённых отпрысков своих крепостных или дворовых учиться актёрскому мастерству или рисованию. По окончании обучения некоторые из таких учеников получали вольную.

Тут сказалась ещё одна юридическая черта русского крепостного права. Браки крепостных не были вполне законными. Помещик, отпуская на волю крестьянина, не был обязан автоматически предоставлять свободу его жене и детям, находившимся в собственности владельца. Как при купле-продаже, так и при отпуске на свободу семьи крепостных тоже могли разлучаться и дробиться.

Свободные сельские обыватели

Могли ли крестьяне, выкупаясь на волю, оставаться при этом крестьянами? Такая возможность появилась у них только после указа Александра I «О вольных хлебопашцах» в 1803 году. Но и в этом случае на усмотрение помещика оставлялись условия освобождения: за выкуп или безвозмездно. Помещик, однако, не имел права лишать крестьян земли. До всеобщей отмены крепостного права в 1861 году лишь чуть больше одного процента крепостных крестьян получили свободу подобным образом.

В 1847 году крепостным крестьянам имений, отобранных у помещика за долги перед казной и продаваемых с молотка, было предоставлено право выкупаться на волю.

Вольные люди: при каких условиях крепостной мог стать свободным человеком?

За 212 лет существования крепостничества в России был издан целый ряд указов, регламентирующих отношения между крестьянами и помещиком. Несмотря на кажущуюся полную бесправность, крепостные, тем не менее имели некоторые возможности изменить свою жизнь к лучшему.

Одним из первых государственных актов, регламентировавших возможность освобождения крепостного, был Указ о «Вольных хлебопашцах». Подписанный в феврале 1803 года документ позволял помещикам отпускать своих крепостных с землей за выкуп или исполнение повинностей. Более того, ничто не мешало хозяину отпускать своих крепостных без выкупа – условия регламентировались в специальном соглашении.

Осторожный по своему характеру указ, как этого и следовало ожидать, имел ограниченное действие. За период царствования Александра I из крепостной неволи таким образом освободилось не более 300 тысяч человек (мужчин и женщин), то есть около 1% всех крепостных. При этом Указ имел важное значение: он продемонстрировал неготовность российских помещиков расставаться с бесплатной рабочей силой и, таким образом, отодвинул решение крестьянского вопроса.

Еще один шаг, предпринятый государством для регламентации выхода, был сделан в правление императора Николая I. В 1839 году был создан секретный комитет, который возглавил сторонник умеренных реформ Киселев. Николаю понравились предложения Киселева, так как они не вносили серьезных изменений в характер собственности, оставляя за помещиками и казной землю.

Согласно подписанному царем в 1842 году Закону об «Обязанных крестьянах», крепостной по воле помещика мог получить личную свободу и земельный надел в пользование. За это он должен был выполнять те же самые повинности, что и в крепостной зависимости. Разница заключалась в том, что теперь помещик не мог увеличить объем этих повинностей (оброка, барщины) или отнять у крестьянина землю.

Стоит отметить, что подобные условия снова не полюбились помещикам: практически никто так и не воспользовался законом. По-прежнему, одним из наиболее применимых актов оставался Указ «О вольных хлебопашцах», который также имел лишь ограниченное применение.

Документ об освобождении всегда являлся односторонним волеизъявлением помещика, желание крепостного в ней никаким образом не учитывалось. В документе, помимо условий выхода из зависимости, оговаривались вопросы исполнения крестьянином государственных повинностей и уплаты податей в казну.

Интересно, что кроме судьбы самого крестьянина вольная грамота также затрагивала будущее его семьи и даже не рожденных еще детей. Одним из наиболее ярких примеров таких вольных грамот был отпуск на волю ставших известными художников, поэтов и музыкантов. Российское дворянство, желая выступить в роли меценатов, посылало своих крепостных на обучение к различным мастерам и, нередко, в университеты и Академию художеств.

При этом, крепостной мог как освобождаться от крепостной зависимости, так и продолжать быть собственностью помещика. Интересен пример вольной грамоты, составленный тестем А.С.Грибоедова, князем Чавчавадзе крепостному художнику Георгию Майсурадзе. В этой грамоте оговаривалось, что крепостной получает вольную, однако дальнейшая его судьба напрямую зависела от его успехов в Академии художеств.

Так, отсутствие каких-либо поощрений в учении обязывало художника трудиться на бывшего хозяина еще 5 лет после окончания Академии, тогда как Первая золотая медаль освобождала Майсурадзе ото всяких обязанностей. Увы, такие примеры довольно гуманного обращения были редкостью.

Известный художник Тропинин, автор «Кружевницы» и прославленного портрета Пушкина, был крепостным семейства Морковых. Хозяева посылали масльчика учиться сначала на кондитера, а потом и в Академию художеств, однако не спешили расставаться со своей «образованной собственностью». Художник трудился на Морковых в их имении на Украине, причем там он женился на девушке из вольных.

Согласно российскому законодательству, супруги должны были иметь равный статус, поэтому все ожидали, что Морковы отпустят ставшего уже довольно знаменитым художника. Вместо этого, они сделали супругу и все будущее потомство Тропинина вечными крепостными. Только в 1823 году 47-летний художник наконец получает вольную: граф Морков под влиянием новых веяний безвозмездно отпустил его.

Сложнее сложилась судьба российского и украинского поэта и художника Тараса Шевченко. По рождению он был крепостным помещика Энгельгардта, который рано приметив таланты мальчика, направил его учиться у «богомазов», т.е. иконописцев. После этого хозяин направил Шевченко на обучение к преподавателю Виленского университета, а потом и в столицу, где он должен был постигнуть все тонкости работы живописца.

Именно в Санкт-Петербурге талантливый крепостной познакомился с видными деятелями российской культуры, в частности, с поэтом Жуковским и художником Брюлловым. Обратив внимание на таланты Шевченко, они стали добиваться освобождения у Энгельгардта, однако личные письма и воззвания к гуманизму успеха не возымели. Узнав о выдающихся способностях своей собственности, помещик боялся продешевить, уверенно набивая цену за освобождение. Он несколько раз отказывал известным художникам, причем даже тогда, когда за Шевченко приехал договариваться известный живописец и любимец императора Венецианов.

Только в 1838 году удалось собрать необходимую сумму. Памятником этому событию служит портрет Жуковского работы Брюллова, ныне выставленный в Третьяковской Галерее. Этот портрет был специально написан для благотворительной лотереи в Аничковом дворце, на которой и были наконец собраны деньги для выкупа Тараса Шевченко.

источник

Дали вольную — крестьяне недовольные

Отмену крепостного права в деревне встретили без особой радости, а кое-где мужики даже взялись за вилы — думали, помещики их обманывают.

В столице государства российского неспокойно. Наступила середина марта 1861 года. Что-то будет… Смутные тревоги и надежды витают в воздухе. Император изволит вскоре объявить о важном решении — вероятно, крестьянского вопроса, что так давно обсуждается. «Дворовые люди» ждут воли, а их господа боятся — не дай бог народец выйдет из повиновения. В сумерках по Гороховой, Большой Морской и другим улицам тянутся к тринадцати съезжим дворам возы с розгами, а за ними чеканят шаг солдатские роты. Полиция принимает их в подчинение и готовится к волнениям после прочтения царского манифеста.

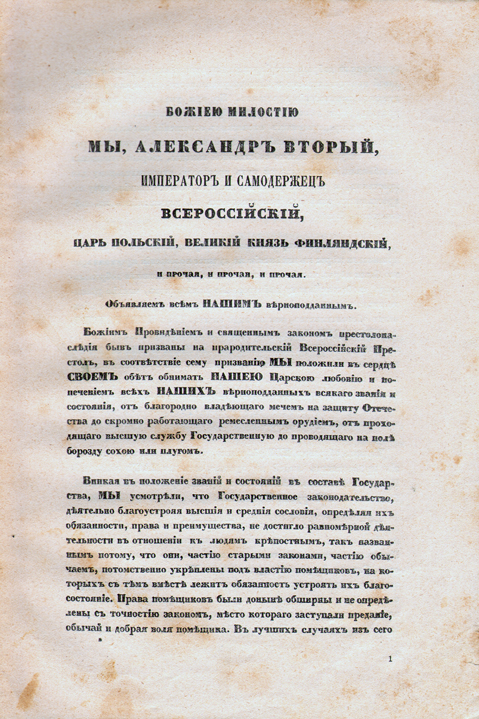

И вот настало утро 17 марта, и манифест об освобождении крестьян зачитан, однако в Петербурге и Москве спокойно. Крестьян в это время в городах мало, уже разъехались с сезонной работы по деревням. Священники и чиновники читают народу документ Александра II там, на земле: «Крепостное право на крестьян, водворённых в помещичьих имениях, отменяется навсегда». Император следует своему обещанию: «Мы положили в сердце своём обет обнимать Нашею Царскою Любовию и попечением всех Наших верноподданных всякого звания и сословия…». То, чего думающие русские люди жаждали целое столетие, сделано! Александр Иванович Герцен пишет из-за границы о царе: «Его имя теперь уже стоит выше всех его предшественников. Он боролся во имя человеческих прав, во имя сострадания, против хищной толпы закоснелых негодяев и сломил их. Это ему ни народ русский, ни всемирная история не забудут… Мы приветствуем его имя освободителя!»

Не зря Герцен радуется. Русский крестьянин наконец-то получил волю. Хотя… не совсем. Иначе зачем готовить розги и вводить в столицу войска?

Землю крестьянам?

Вся проблема в том, что крестьян освободили без земли. Потому правительство и боялось волнений. Во-первых, дать волю всем и сразу оказалось невозможно хотя бы потому, что на проведение реформы требовалось 2 года. Пока в каждую деревню огромной России доедет грамотный человек и составит уставные грамоты и всех рассудит… А в это время всё будет по-прежнему: с оброком, барщиной и прочими повинностями. Только после этого крестьянин получал и личную свободу, и гражданские права, то есть выходил из практически рабского состояния. Во-вторых, даже это не означало конец переходного периода. Земля оставалась в собственности помещиков, а значит, земледельцу придётся ещё долго зависеть от собственника — пока не выкупит у него свой надел. Так как всё это обмануло надежды крестьян, они стали роптать: как это — свобода и без земли, без домов и угодий, да ещё годами платить барину?

Манифест и Положение о крестьянах читали, в основном, в церквях местные батюшки. Газеты писали, что весть о свободе встретили с радостью. Но на деле люди выходили из храмов с поникшей головой, хмурые и, как писали очевидцы, «в недоумении». Министр внутренних дел П. А. Валуев признавал: манифест «не произвёл сильного впечатления в народе и по содержанию своему даже не мог произвести этого впечатления. (…) «Так ещё два года!» или «Так только через два года!» — слышалось большей частью и в церквах, и на улицах».

Историк П. А. Зайончковский приводит типичный случай, который произошёл с одним сельским священником — ему пришлось остановить чтение царского документа, так как крестьяне подняли страшный шум: «Да какая же это воля?»; «В два-го года-то все животы наши вымотают». Публицист Ю. Ф. Самарин 23 марта 1861 г. писал: «В толпе слышались отзывы: «Ну, не того мы ждали, не за что и благодарить, нас надули» ».

Село Бездна и бездна проблем

В 42 губерниях империи дошло до волнений — большей частью мирных, но всё же тревожных. За 1861−1863 гг. произошло более 1100 крестьянских выступлений, вдвое больше, чем за предшествующие 5 лет. Протестовали, конечно, не против отмены крепостничества, а против такой отмены. Крестьяне думали, что обманывают их помещики — подкупили священников и дурят, а настоящую царскую волю и манифест скрывают. Ну, или корысти ради трактуют его по-своему. Мол, не мог царь русский такое придумать!

Количество случаев, в которых пришлось подавлять волнения войсками, никто не считал, но речь идёт о нескольких сотнях. Иногда появления пехотной роты и разъяснений офицеров хватало, чтобы крестьяне поверили в подлинность Манифеста и успокоились. За всё время не погибло ни одного военного — лишнее подтверждение тому, что гневался народ не на государя и не на государевых людей в мундирах. К счастью, история Бездны и Кандиевки — исключения. В большинстве случаев удавалось усмирить народ уговорами, угрозами или небольшими наказаниями. К середине 1860-х годов волнения сошли на нет. Крестьяне смирились со своей горькой участью.

Трагедия отмены крепостного права заключается в том, что эта реформа — без сомнения, самая сложная в жизни великого Александра II — не могла быть быстрой и безболезненной. Слишком глубоко крепостничество пустило свои корни в жизнь народа, слишком сильно определяло все отношения в обществе. Государство опиралось на людей, значительную часть которых кормила крепостническая система, и не могло отнять у них всё, но в то же время не могло выкупить у них землю целиком. Лишить имущества корыстных дворян — погибель для царя и государства, но и держать в рабстве миллионы людей — тоже. Единственное возможное решение, которое и принял Александр в этой патовой ситуации, — попытка провести компромиссную реформу: освободить крестьян, хотя бы и обязав их заплатить выкуп (выкупные платежи отменили только в 1905 году). Да, это решение получилось не самым удачным. Как писал Некрасов, «одним концом по барину, другим по мужику». Но, так или иначе, с рабством было покончено.

Крепостное право для чайников

У каждого из нас есть какое-нибудь мнение о крепостном праве; в конце концов, почти каждый из нас является потомком крепостных. Однако, как я заметил, что многие плохо понимают, а что такое русское крепостное право в поздний период. Пожалуй, надо дать пояснения, в которых кто-то увидит новое для себя. Вообще–то, именно это надо рассказывать детям в школе, но не складывается.

Обратите внимание на то, что я пишу только о помещичьих крестьянах – на момент освобождения таковыми являлись 48% крестьян Европейской России. У государственных и удельных крестьян все обстоятельства были совершенно другие.

1. Классическое полное рабство, как в раннем Риме, в России не сложилось. Не существовало помещичьих хозяйств, в которых бы крепостные крестьяне обрабатывали поля помещика без платы, под бичом надсмотрщика, не имели бы ничего своего, жили бы в общем бараке, и получали бы еду и одежду от помещика по физиологическому минимуму, не располагая собственными деньгами. Все попытки ввести такой строй (так называемая «месячина») кончались плохо для всех.

2. Крепостное право в России – это как римское рабство в момент перехода в колонат, у всякого раба есть пекулий, то есть такое имущество, которое в чистой теории принадлежит хозяину, но на деле раб пользуется им как собственным; хозяйственные отношения раба и хозяина представляют собой отчасти принуждение, а отчасти добровольные сделки; у рабов есть на руках собственные деньги. Это не буква закона, но фактическое сложение обстоятельств, сильнейшим образом вошедшее в обычай, только дворяне бешеные, безрассудные могут решиться идти против данного обычая, принимая на себя большие риски.

3. Закон формулировал власть помещика так, что он вправе заставить крепостных безвозмездно работать на себя не более трех дней в неделю, то есть помещик располагал половиной трудового потенциала крестьян, и, в теории, половиной создаваемого ими продукта. На самом деле, так дело не шло – надо было еще разобраться на что при этом будут существовать крестьяне. Сложилось два хозяйственных уклада, барщинный и оброчный, из которых в первом к концу крепостной эпохи находилось две трети крестьян.

Оба уклада подразумевали, что помещичье имение поделено на две примерное равные части, крестьянскую запашку и барскую запашку.

4. Барщинная система выглядит следующим образом:

— помещик ведет хозяйство на своей части земли самостоятельно, крестьяне обязаны работать на барской запашке бесплатно; в теории, такой труд занимает половину их рабочего времени;

— поскольку крестьянам не платят, ни натурой, ни деньгами, они существуют своим трудом на предоставленной им помещиком земле (крестьянская запашка), крестьяне пользуются своей половиной земли бесплатно;

— конец барщинной системы настает тогда, когда у крестьян хватает ума вызнать у управляющего цифру дохода помещика, устроить раздражающую саботажную компанию в его хозяйстве и одновременно предложить ему оброк (см. далее) в размере чуть высшем по отношению к текущему доходу; помещик склонен принять это предложение, так как денег станет больше, а крестьяне надеются, что они потом как–то еще поддавят помещика, их же много, а барин один;

— с жестким и бестолковым помещиком барщинное хозяйство легко сваливается в штопор; крестьяне требуют облегчить их условия, притворяясь бедными и укрывая доходы – помещик не верит и больше нажимает на крестьян – крестьяне начинают с ленцой вести своё хозяйство, так как разбогатеть им все равно не дадут – ближайший неурожайный год действительно разоряет крестьян, не считавших нужным накапливать запасы – озлобившиеся крестьяне работают на помещика безобразно плохо, но их уже не прижать, так как они разорены.

5. Оброчная система выглядела так:

— крестьяне хозяйствуют на выделенной им части земли как желают, обычно приусадебными участками и домами они владеют как полной частной собственностью, а полевой землей пользуются общинным порядком, регулярно переделяя ее между дворами по каком–либо рациональному принципу; статус этой земли очень неопределенный, помещик является ее полным хозяином, но де–факто не решается отнять ее у крестьян, даже если ему это нужно; крестьяне могут переделять землю между собой, но не могут продать посторонним; помещик может продать всё имение вместе с крестьянами, но и новому владельцу будет непросто сократить крестьянскую часть земли, он столкнется с саботажем; в чистой теории, помещик имеет право отобрать у крестьян даже их избы, но никто не удивится, если после такого его прирежут.

— за пользование своей частью земли крестьяне платят оброк; никаких правил для установления оброка нет, но он в целом всегда приближается к половине годовой платы наемному работнику; если помещик нанимает крестьянина обрабатывать его землю (это отнимает у крестьянина половину времени, так как земля поделена между помещиком и крестьянами пополам), то заработная плата обычно покрывает весь оброк, и еще немножечко остается крестьянину наличными – чтобы у него был стимул;

— иногда оброк налагается на все крестьянское общество как единое лицо, а крестьяне распределяют его между собой как хотят; но помещик имеет право также и налагать индивидуальные оброки на домохозяйства – обычно это происходит тогда, когда в составе крестьян есть лица, имеющие большие внеземледельческие доходы, то есть торговцы или ремесленники.

— крестьяне не могут оспорить слишком высокий оброк, так как правил тут нет, основным методом их борьбы за улучшение своего положения является саботаж – помещик ведь либо сдает свою часть земли крестьянам, либо нанимает их, и в обоих случаях крестьяне, обиженные слишком высоким оброком, начинают вести себя агрессивно, непредсказуемо, работают плохо, платят плохо; помещик, в теории, может вообще отдать всю землю крестьянам и соответственно удвоить оброк, но так никто не делает – крестьяне на этих условиях просто взбесятся, вообще перестанут платить, помещику тоже нужен рычаг экономического давления, типа «ты плохо платишь оброк, я тебя не найму и ничего тебе не сдам».

— своей половиной земли помещик распоряжается в режиме свободных добровольных сделок – иногда сдает в аренду целиком всей крестьянской общине как единому лицу, иногда сдает в аренду по частям отдельным крестьянам, иногда обрабатывает самостоятельно, нанимая работников за деньги, или же как–то сочетает все эти способы.

7. Кроме крестьян, занятых полевым хозяйством, имеются две специальные группы:

— дворня, то есть домашняя прислуга помещика; если человек взят в дворню, у него нет полевого надела, он работает на барина целый день, не получает заработной платы, но барин обязан кормить и обеспечивать его жильем, одеждой и т.п. вещами, в том числе и тогда, когда он заболеет или состарится; на практике многие дворовые получали также и небольшие приплаты, более похожие на премии, так как без стимулов они работали плохо;

— крестьяне, занятые торговлей, промыслами и ремеслами; эти люди платили индивидуальный оброк, связанный с доходностью их промыслов; разумный помещик устанавливал оброк на том максимуме, при котором для крестьян сохранялся стимул развивать свое дело; такие крестьяне могли жить где–то далеко, в городах, присылая оброки с оказией; иногда такие крестьяне настолько богатели, что сами себя выкупали у помещиков за огромные деньги.

8. Важно понимать, что индивидуальные экономические отношения с каждым крестьянским двором были очень трудозатратны для помещика, особенно если речь идет о крупном поместье. В теории, помещику было бы выгодно индивидуально поощрять лучших крестьян, а худших продать на колбасу (сдать в рекруты), купив вместо них новых. На практике же крестьянское сочетание эмоциональной манеры поведения, общей невнятности мыслей и речи, тотальной ненадежности в исполнении обещанного и низкого уровня гигиены отвращало бар от идеи договориться с каждым дворохозяином индивидуально. Помещики предпочитали общаться с крестьянами как с общиной, представленной более или менее чистым, связно изъясняющимся старостой. Это обстоятельство затем дало огромные последствия, так как правительство восприняло общину как необходимейший институт, и не только сохранило при освобождении крестьян, но и принудительно организовало и зарегулировало.

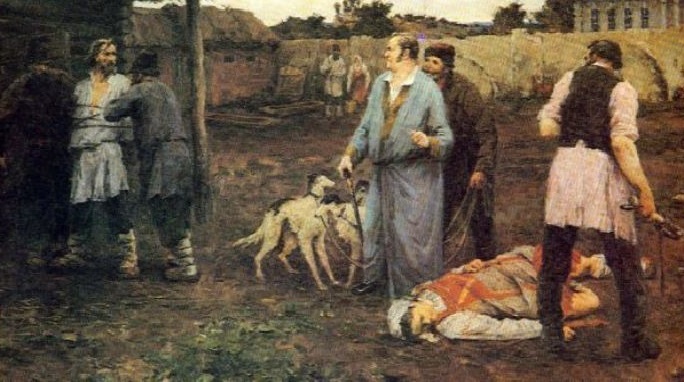

9. Личный гнет в русском крепостном праве парадоксальным образом более тяжел, чем экономический; крестьян можно принудительно женить, можно продать их детей, оторвав их от родителей, можно наказать телесно без формального разбирательства. Не всё это разрешалось законом, но всё было возможным на практике. Наконец, у крестьян не было хороших средств для противодействия и явной уголовке со стороны помещика: изнасилования, безмотивные избиения или истязания должны дойти до очень высокого градуса, прежде чем в дело вмешаются власти. Регулярно проявления личного садизма со стороны помещиков заканчиваются их убийством, после чего крестьяне массой идут на каторгу.

10. Общая экономическая динамика помещичьего хозяйства была такова, что там, где крестьяне богаты и сыты, там высок доход и у помещика, и обратное. Если подробнее, то помещикам для максимизации своего дохода в многолетней перспективе (а они как раз и владели землей поколениями) было выгодно устанавливать такой уровень изъятий у рабов, при котором хозяйство худших крестьян было бы устойчивым, а хозяйство лучших развивалось. Заметим, что мы говорим о максимуме прибыльности для помещиков, а не максимуме общей экономической эффективности хозяйства.

К сожалению, эти общеизвестные соображения не могли помочь многим помещикам – они, ровно как и крестьяне, были предпринимателями поневоле, привязанными к своему роду деятельности по рождению. Разумеется, значительная их часть не имела агрономических познаний, деловой хватки, выдержки, спокойствия, расчетливости, такта, необходимых для успешного ведения дел с непредсказуемой толпой неандертальцев. Многие не умели удержаться от соблазна насилия, особенно сексуального, порождаемого самой природой отношений раба и хозяина.

В результате, отношения между помещиками и крестьянами регулярно омрачались по причинам не экономического, а личного свойства. Старые распри и счеты, борьба дурного нрава и коллективного упрямства, смешение личных мотивов с хозяйственными постоянно уводили экономику помещичьего имения от того весьма скромного оптимума, которого она могла достигнуть в идеале.

Именно многолетнее накопление этого раздражения я и считаю основной причиной крестьянской реформы. Стремление перейти от напряженных, эмоционально заряженных отношений с крестьянами к более безличным и хозяйственным; стремление распустить дворню и окружить себя более мотивированной и лояльной наемной прислугой; желание отказаться от бесплатного, но раздражающего домашних секса с крестьянками к платному, но засекреченному сексу с проститутками; желание сдать всё в аренду и, наконец, переехать в город – вот настоящий набор сильных стимулов, побуждавших дворян отказаться от экономического преимущества, даваемого им рабством.