что такое вокальный тик

Вокальные тики у детей — лечение

Вокальный нервный тик у ребенка — это произнесение отдельных звуков или целых слов, которое он не может контролировать. Заболевание в той или иной форме обнаруживается у 40% детей, чаще всего в возрасте 5–7 лет. Возможно, детей, страдающих преходящими вокальными тиками, гораздо больше, но часть из них может не попадать в поле зрения врачей.

Есть два типа вокальных тиков — простые и сложные. Постой вокальный тик у ребенка повторяется каждую минуту и выглядит как покашливание, посвистывание, скрежетание, цоканье, звукоподражание различным животным, сопение, кряхтение, вокализация (протяжное произнесение отдельных гласных) и другие звуки, возникающие помимо воли пациента. При сложных формах малыш периодически выкрикивает слово или целую фразу.

Вокальные тики — какие они?

Симптомы вокального тика у ребенка могут наблюдаться долго, и тогда говорят о хроническом состоянии. Если они исчезают — это преходящее расстройство. Оно может вернуться в той же или другой форме при повторном воздействии повреждающего фактора, а может никогда больше не побеспокоить пациента.

Четыре основных типа сложного звукового нервного тика у ребенка:

Все они напрямую влияют на социализацию ребенка, который получает репутацию странного или больного. Копролалия в этом плане особенно опасна: если педагогам еще можно будет объяснить, что ребенок болен, то другим детям и их родителям — вряд ли. Поэтому при некоторых типах неконтролируемых высказываний из социальных соображений лечение необходимо начинать быстрее.

Почему язык не удается удержать за зубами

Причина звуковых, как и моторных, тиков у детей — чаще всего невроз. Заболевание может проявиться после переутомления, испуга, тяжелого стресса,вследствие злоупотребления компьютерными играми, повышенных психоэмоциональных нагрузок.

Причинами могут быть и поражения нервной системы из-за травм (в том числе полученных задолго до проявления тика, но в этом случае часто выявляется один из психоэмоциональных пусковых механизмов), инфекций, нарушений обмена веществ, кровоизлияний в мозг, опухолей, авитаминозов, особенно группы В, перенесенных отравлений.

Особняком среди причин вокального тика у ребенка стоит синдром Туррета — сложный невроз, проявляющийся не только неконтролируемой вокализацией (чаще всего копролалией), но и множественными проявлениями гиперестезии — неконтролируемыми движениями.

Возвращаем контроль над телом!

Центр детской речевой неврологии и реабилитации «НейроСпектр» занимается лечением тиков у детей, в том числе вокальных. Чтобы установить диагноз, ребенка осматривает невролог. Он устанавливает причину заболевания, исключая серьезные диагнозы, требующие сложного лечения. Кроме непосредственно осмотра специалистов могут понадобиться анализ крови, МРТ головного мозга. Но такие обследования врач назначает, если замечает дополнительные симптомы, выбивающиеся из картины обычной неконтролируемой вокализации.

Установив диагноз, невролог определяет, чем лечить звуковые тики у детей. Главные компоненты лечения — это:

Дальнейшее лечение назначается в зависимости от состояния конкретного пациента. Врач может назначить лекарства, поддерживающие нервную систему, — витамины группы В, магний и кальций. Дозировка и время приема рассчитывается индивидуально.

Часто тики возникают у детей, страдающих расстройствами аутистического спектра (РАС), синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), депрессивными эпизодами. Если невролог заподозрил одно из этих заболеваний, он назначит консультацию психиатра. Грамотный детский психиатр поможет быстро нормализовать состояние ребенка.

Еще один метод лечения — работа с психологом. Малышу помогут справиться с раздражающим и изматывающим его фактором, научат вновь адаптироваться в коллективе, если болезнь значительно повлияла на общение со сверстниками.

Специалисты нашего Центра владеют методикой сенсорной интеграции. Она дает отличные результаты при СДВГ, РАС и других состояниях. Занятия по этой методике назначаются, если невролог или нейропсихолог заметили у ребенка нарушение функций обработки сенсорной информации — мощный невротизирующий фактор, провоцирующий гиперкинезы (тики) у детей. Такие дети плохо переносят раздражители нормальной силы — свет, звуки или наоборот не реагируют на них. Занятия по нашей системе помогут не только устранить заболевание, с которым к нам привели пациента, но и помочь малышу справиться с проблемами в учебе, скорректировать дисциплину и убрать другие симптомы неврологического дефицита, которые в педагогике до сих пор принято списывать на «плохое воспитание».

Нервный тик и вокализмы, синдром Туретта, гиперкинез, навязчивые движения

Мы специализируемся на лечении нервных тиков, невроза навязчивых движений гиперкинезов, синдрома Туретта. Осмотр и консультация – объемная процедура, она занимает около 1 часа. Обязательно берите с собой результаты всех ранее выполненных исследований, консультаций – это поможет нам правильно подобрать лечение и сбережет Ваши время и деньги. Обычно улучшение заметно уже через 2-3 недели от начала лечения.

Что такое синдром Туретта, нервный тик, гиперкинез

Гиперкинез – это сокращения одной мышцы или нескольких мышц по ошибочной команде головного мозга (гипер – избыток, кинезис – движение).

Нервный тик – разновидность гиперкинеза (быстрые однотипные движения), который может затрагивать и голосовой аппарат, что сопровождается произнесением звуков – хрюканьем, чмоканьем, говорением слов (вокализмы).

Синдром Туретта – это тик на фоне наследственной предрасположенности.

Это часто позволяет нам вовсе отказаться от приема нейролептиков и противосудорожных средств.

Причины появления нервного тика и других гиперкинезов

Тик и другие гиперкинезы – следствие ошибок в работе центров головного мозга, отвечающих за организацию поз, движений и тонуса мышц. Эти ошибки могут происходить по нескольким причинам. При лечении нервного тика, невроза навязчивыхдвижений ит.д. важно понимать причину заболевания. Обычно мы обнаруживаем сочетание нескольких причин из перечисленных:

Что делать, если появились тики, гиперкинез?

Появление нервного тика, гиперкинеза – сигнал для визита к врачу неврологу и подбора грамотного лечения. Однако несколькими простыми рекомендациями по лечению нервного тика Вы можете воспользоваться самостоятельно. Возможно, это уменьшит или устранит тик, гиперкинез:

Лечение тика, гиперкинеза синдрома Туретта. Мы поможем Вам!

Перед началом лечения нервного тика Ваш врач выполнит полный неврологический осмотр, оценит результаты ранее выполненных Вами исследований (если таковые выполнялись), если возникнет необходимость – рекомендует одну или несколько диагностических процедур (томография, энцефалограмма и др.). Мы должны четко понимать источник поблемы, тогда лечение нервного тика или гиперкинеза попадет точно в цель.

Руководствуясь данными обследования, мы рекомендуем Вам лечение нервного тика, которое может состоять из:

При некоторых тяжелых гиперкинезах, указанные меры не всегда бывают столь эффективны. В этих случаях мы можем выключить вовлеченную в гиперкинез мышцу введением в нее препарата Ботулотоксина А (Ботокс, Диспорт).

В случаях, когда гиперкинезы или нервные тики связаны с серьезным нарушением в экстрапирамидной системе, мы рекомендуем прибегнуть к нейрохирургическому лечению.

Введение Ботулотоксина А (Ботокс, Диспорт)

Ботулотоксин А – удобный вариант симптоматического лечения гиперкинезов. Мы вводим Ботулотоксин А с помощью шприца в мышцу, реализующую гиперкинез. Через 3-4 дня мышца перестает отвечать на ошибочные команды мозга, и гиперкинез полностью исчезает или становится менее заметен. Эффект сохраняется до 6 месяцев.

Нейрохирургическое лечение

Современная медицина располагает специальными нейрохирургическими аппаратами, позволяющими через небольшое отверстие в своде черепа с точностью до 1мм попадать в любую структуру головного мозга. Операции, выполняемые с помощью таких инструментов, называют стереотаксическими. Именно такие нейрохирургические вмешательства используются для лечения тяжелых гиперкинезов. Нейрохирургическое лечение тиков не практикуется.

Тики у детей

Тики, или гиперкинезы, — это повторяющиеся неожиданные короткие стереотипные движения или высказывания, внешне схожие с произвольными действиями. Характерной чертой тиков является их непроизвольность, но в большинстве случаев пациент может воспроизводить

Тики, или гиперкинезы, — это повторяющиеся неожиданные короткие стереотипные движения или высказывания, внешне схожие с произвольными действиями. Характерной чертой тиков является их непроизвольность, но в большинстве случаев пациент может воспроизводить или частично контролировать собственные гиперкинезы. При нормальном уровне интеллектуального развития детей заболеванию нередко сопутствуют когнитивные нарушения, двигательные стереотипии и тревожные расстройства.

Распространенность тиков достигает приблизительно 20% в популяции.

До сих пор не существует единого мнения о возникновении тиков. Решающая роль в этиологии заболевания отводится подкорковым ядрам — хвостатому ядру, бледному шару, субталамическому ядру, черной субстанции. Подкорковые структуры тесно взаимодействуют с ретикулярной формацией, таламусом, лимбической системой, полушариями мозжечка и корой лобного отдела доминантного полушария. Деятельность подкорковых структур и лобных долей регулируется нейромедиатором дофамином. Недостаточность работы дофаминергической системы приводит к нарушениям внимания, недостаточности саморегуляции и поведенческого торможения, снижению контроля двигательной активности и появлению избыточных, неконтролируемых движений.

На эффективность работы дофаминергической системы могут повлиять нарушения внутриутробного развития вследствие гипоксии, инфекции, родовой травмы или наследственная недостаточность обмена дофамина. Имеются указания на аутосомно-доминантный тип наследования; вместе с тем известно, что мальчики страдают тиками примерно в 3 раза чаще девочек. Возможно, речь идет о случаях неполной и зависимой от пола пенетрации гена.

В большинстве случаев первому появлению у детей тиков предшествует действие внешних неблагоприятных факторов. До 64% тиков у детей провоцируются стрессовыми ситуациями — школьной дезадаптацией, дополнительными учебными занятиями, бесконтрольными просмотрами телепередач или продолжительной работой на компьютере, конфликтами в семье и разлукой с одним из родителей, госпитализацией.

Простые моторные тики могут отмечаться в отдаленном периоде перенесенной черепно-мозговой травмы. Голосовые тики — покашливания, шмыгания носом, отхаркивающие горловые звуки — нередко встречаются у детей, часто болеющих респираторными инфекциями (бронхитами, тонзиллитами, ринитами).

У большинства пациентов существует суточная и сезонная зависимость тиков — они усиливаются вечером и обостряются в осенне-зимний период.

К отдельному виду гиперкинезов следует отнести тики, возникающие в результате непроизвольного подражания у некоторых повышенно внушаемых и впечатлительных детей. Происходит это в процессе непосредственного общения и при условии известного авторитета ребенка с тиками среди сверстников. Такие тики проходят самостоятельно через некоторое время после прекращения общения, но в некоторых случаях подобное подражание является дебютом заболевания.

Клиническая классификация тиков у детей

По этиологии

Первичные, или наследственные, включая синдром Туретта. Основной тип наследования — аутосомно-доминантный с различной степенью пенетратности, возможны спорадические случаи возникновения заболевания.

Вторичные, или органические. Факторы риска: анемия у беременных, возраст матери старше 30 лет, гипотрофия плода, недоношенность, родовая травма, перенесенные травмы головного мозга.

Криптогенные. Возникают на фоне полного здоровья у трети больных тиками.

По клиническим проявлениям

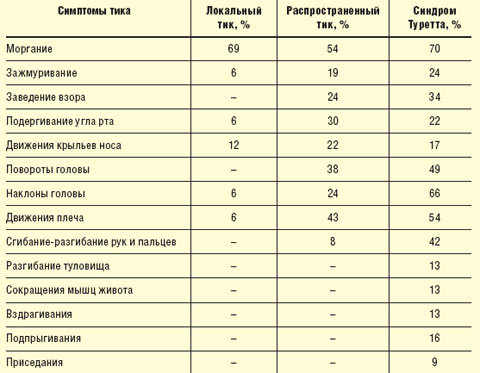

Локальный (фациальный) тик. Гиперкинезы захватывают одну мышечную группу, в основном мимическую мускулатуру; преобладают учащенные моргания, зажмуривания, подергивания углов рта и крыльев носа (табл. 1). Моргание является самым устойчивым из всех локальных тикозных расстройств. Зажмуривание отличается более выраженным нарушением тонуса (дистонический компонент). Движения крыльев носа, как правило, присоединяются к учащенному морганию и относятся к неустойчивым симптомам лицевых тиков. Единичные лицевые тики практически не мешают больным и в большинстве случаев не замечаются самими пациентами.

|

| Таблица 1 Виды моторных тиков (В. В. Зыков) |

Распространенный тик. В гиперкинез вовлекаются несколько мышечных групп: мимические, мышцы головы и шеи, плечевого пояса, верхних конечностей, мышцы живота и спины. У большинства больных распространенный тик начинается с моргания, к которому присоединяются заведение взора, повороты и наклоны головы, подъемы плеч. В периоды обострений тиков у школьников могут возникать проблемы при выполнении письменных заданий.

Вокальные тики. Различают вокальные тики простые и сложные.

Клиническая картина простых вокальных тиков представлена преимущественно низкими звуками: покашливанием, «прочисткой горла», хмыканием, шумным дыханием, шмыганием носом. Реже встречаются такие высокие звуки, как «и», «а», «у-у», «уф», «аф», «ай», визг и свист. При обострении тикозных гиперкинезов вокальные феномены могут изменяться, например покашливание переходит в хмыкание или шумное дыхание.

Сложные вокальные тики отмечаются у 6% больных синдромом Туретта и характеризуются произнесением отдельных слов, ругательствами (копролалией), повторением слов (эхолалией), быстрой неровной, неразборчивой речью (палилалией). Эхолалия является непостоянным симптомом и может встречаться в течение нескольких недель или месяцев. Копролалия обычно представляет собой статусное состояние в виде серийного произнесения ругательств. Нередко копролалия значительно ограничивает социальную активность ребенка, лишая его возможности посещать школу или общественные места. Палилалия проявляется навязчивым повторением последнего слова в предложении.

Генерализованный тик (синдром Туретта). Проявляется сочетанием распространенных моторных и вокальных простых и сложных тиков.

В таблице 1 представлены основные виды моторных тиков в зависимости от их распространенности и клинических проявлений.

Как видно из представленной таблицы, при усложнении клинической картины гиперкинезов, от локального к генерализованному, тики распространяются по направлению сверху вниз. Так, при локальном тике насильственные движения отмечаются в мышцах лица, при распространенном переходят на шею и руки, при генерализованном в процесс вовлекаются туловище и ноги. Моргание встречается с одинаковой частотой при всех видах тиков.

По тяжести клинической картины

Тяжесть клинической картины оценивают по количеству гиперкинезов у ребенка в течение 20 мин наблюдения. При этом тики могут отсутствовать, быть единичными, серийными или статусными. Оценка степени тяжести используется для унификации клинической картины и определения эффективности лечения.

При единичных тиках их количество за 20 мин осмотра составляет от 2 до 9, чаще встречаются у больных локальными формами и в стадии ремиссии у больных с распространенным тиком и синдромом Туретта.

При серийных тиках за 20 мин осмотра наблюдается от 10 до 29 гиперкинезов, после которых наступают многочасовые перерывы. Подобная картина характерна при обострении заболевания, встречается при любой локализации гиперкинезов.

При тикозным статусе серийные тики следуют с частотой от 30 до 120 и более за 20 мин осмотра без перерыва в течение дня.

Аналогично моторным тикам, вокальные тики также бывают единичными, серийными и статусными, усиливаются к вечеру, после эмоциональной нагрузки и переутомления.

По течению заболевания

Согласно диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам (DSM–IV), выделяют преходящие тики, хронические тики и синдром Туретта.

Преходящее, или транзиторное, течение тиков подразумевает наличие у ребенка моторных или голосовых тиков с полным исчезновением симптомов заболевания в течение 1 года. Характерно для локальных и распространенных тиков.

Хроническое тиковое нарушение характеризуется моторными тиками продолжительностью более 1 года без вокального компонента. Хронические вокальные тики в изолированном виде встречаются редко. Выделяют ремиттирующий, стационарный и прогредиентный подтипы течения хронических тиков.

При ремиттирующем течении периоды обострений сменяются полным регрессом симптомов или наличием локальных единичных тиков, возникающих на фоне интенсивных эмоциональных или интеллектуальных нагрузок. Ремиттирующий подтип является основным вариантом течения тиков. При локальных и распространенных тиках обострение длится от нескольких недель до 3 мес, ремиссии сохраняются от 2–6 мес до года, в редких случаях до 5–6 лет. На фоне медикаментозного лечения возможна полная или неполная ремиссия гиперкинезов.

Стационарный тип течения заболевания определяется наличием стойких гиперкинезов в различных группах мышц, которые сохраняются на протяжении 2–3 лет.

Прогредиентное течение характеризуется отсутствием ремиссий, переходом локальных тиков в распространенные или генерализованные, усложнением стереотипий и ритуалов, развитием тикозных статусов, резистентностью к терапии. Прогредиентное течение преобладает у мальчиков с наследственными тиками. Неблагоприятными признаками является наличие у ребенка агрессивности, копролалии, навязчивостей.

Существует зависимость между локализацией тиков и течением заболевания. Так, для локального тика характерен транзиторно-ремиттирующий тип течения, для распространенного тика — ремиттирующе-стационарный, для синдрома Туретта — ремиттирующе-прогредиентный.

Возрастная динамика тиков

Чаще всего тики появляются у детей в возрасте от 2 до 17 лет, средний возраст — 6–7 лет, частота встречаемости в детской популяции — 6–10%. У большинства детей (96%) тик возникает до 11 лет. Наиболее частое проявление тика — моргание глазами. В 8–10 лет появляются вокальные тики, которые составляют примерно треть случаев всех тиков у детей и возникают как самостоятельно, так и на фоне моторных. Чаще первоначальными проявлениями вокальных тиков являются шмыгания носом и покашливания. Для заболевания характерно нарастающее течение с пиком проявлений в 10–12 лет, затем отмечается уменьшение симптоматики. В возрасте 18 лет приблизительно 50% пациентов самопроизвольно освобождаются от тиков. При этом нет зависимости между тяжестью проявления тиков в детстве и во взрослом возрасте, но в большинстве случаев у взрослых проявления гиперкинезов менее выражены. Иногда тики впервые возникают у взрослых, но они характеризуются более мягким течением и обычно продолжаются не более 1 года.

Прогноз для локальных тиков благоприятный в 90% случаев. В случае распространенных тиков у 50% детей отмечается полный регресс симптомов.

Синдром Туретта

Наиболее тяжелой формой гиперкинезов у детей является, без сомнения, синдром Туретта. Частота его составляет 1 случай на 1000 детского населения у мальчиков и 1 на 10 000 у девочек. Впервые синдром описал Жиль де ля Туретт в 1882 г. как «болезнь множественных тиков». Клиническая картина включает моторные и голосовые тики, дефицит внимания и обсессивно-компульсивное расстройство. Синдром наследуется с высокой пенетратностью по аутосомно-доминантному типу, причем у мальчиков тики чаще сочетаются с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, а у девочек — с обсессивно-компульсивным расстройством.

Общепринятыми в настоящее время являются критерии синдрома Туретта, приведенные в классификации DSM III пересмотра. Перечислим их.

Клиническая картина синдрома Туретта зависит от возраста пациента. Знание основных закономерностей развития болезни помогает выбрать правильную тактику лечения.

Дебют заболевания развивается в 3–7 лет. Первыми симптомами являются локальные лицевые тики и подергивания плеч. Затем гиперкинезы распространяются на верхние и нижние конечности, появляются вздрагивания и повороты головы, сгибание и разгибание кисти и пальцев, запрокидывание головы назад, сокращение мышц живота, подпрыгивания и приседания, один вид тиков сменяется другим. Вокальные тики часто присоединяются к моторным симптомам в течение нескольких лет после дебюта заболевания и усиливаются в стадии обострения. У ряда больных вокализмы являются первыми проявлениями синдрома Туретта, к которым в последующем присоединяются моторные гиперкинезы.

Генерализация тикозных гиперкинезов происходит в период продолжительностью от нескольких месяцев до 4 лет. В возрасте 8–11 лет у детей отмечается пик клинических проявлений симптомов в виде серий гиперкинезов или повторных гиперкинетических статусов в сочетании с ритуальными действиями и аутоагрессией. Тикозный статус при синдроме Туретта характеризует тяжелое гиперкинетическое состояние. Для серии гиперкинезов характерна смена моторных тиков вокальными с последующим появлением ритуальных движений. Больные отмечают дискомфорт от избыточных движений, например боль в шейном отделе позвоночника, возникающую на фоне поворотов головы. Наиболее тяжелый гиперкинез представляет собой запрокидывание головы — при этом пациент может повторно ударяться затылком о стену, нередко в сочетании с одновременными клоническими подергиваниями рук и ног и появлением мышечных болей в конечностях. Продолжительность статусных тиков колеблется от нескольких суток до нескольких недель. В некоторых случаях отмечаются исключительно моторные или преимущественно вокальные тики (копролалия). Во время статусных тиков сознание у детей полностью сохранено, однако гиперкинезы не контролируются пациентами. Во время обострений заболевания дети не могут посещать школу, у них затрудняется самообслуживание. Характерно ремиттирующее течение с обострениями длительностью от 2 до 12–14 мес и неполными ремиссиями от нескольких недель до 2–3 мес. Длительность обострений и ремиссий находится в прямой зависимости от тяжести тиков.

У большинства больных в 12–15 лет генерализованные гиперкинезы переходят в резидуальную фазу, проявляющуюся локальными или распространенными тиками. У трети больных с синдромом Туретта без обсессивно-компульсивных расстройств в резидуальной стадии наблюдается полное прекращение тиков, что можно рассматривать как возрастзависимую инфантильную форму заболевания.

Коморбидность тиков у детей

Тики нередко возникают у детей с уже имеющимися заболеваниями со стороны центральной нервной системы (ЦНС), такими как синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), церебрастенический синдром, а также тревожные расстройства, включающие генерализованное тревожное расстройство, специфичные фобии и обсессивно-компульсивное расстройство.

Примерно у 11% детей с СДВГ встречаются тики. Преимущественно это простые моторные и вокальные тики с хроническим рецидивирующим течением и благоприятным прогнозом. В отдельных случаях затруднен дифференциальный диагноз между СДВГ и синдромом Туретта, когда гиперактивность и импульсивность появляются у ребенка до развития гиперкинезов.

У детей, страдающих генерализованным тревожным расстройством или специфичными фобиями, тики могут быть спровоцированы или усилены волнениями и переживаниями, непривычной обстановкой, длительным ожиданием какого-либо события и сопутствующим нарастанием психоэмоционального напряжения.

У детей с обсессивно-компульсивными расстройствами голосовые и моторные тики сочетаются с навязчивым повторением какого-либо движения или занятия. По всей видимости, у детей с тревожными расстройствами тики являются дополнительной, хотя и патологической формой психомоторной разрядки, способом успокоения и «переработки» накопившегося внутреннего дискомфорта.

Церебрастенический синдром в детском возрасте является следствием перенесенных черепно-мозговых травм или нейроинфекций. Появление или усиление тиков у детей с церебрастеническим синдромом нередко провоцируется внешними факторами: жарой, духотой, изменением барометрического давления. Характерно нарастание тиков при утомлении, после длительных или повторных соматических и инфекционных заболеваний, увеличении учебных нагрузок.

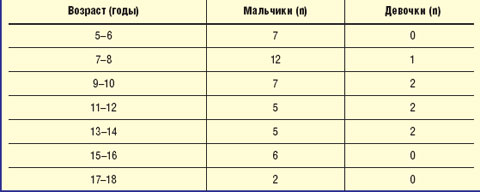

Приведем собственные данные. Из 52 детей, обратившихся с жалобами на тики, было 44 мальчика, 7 девочек; соотношение «мальчики : девочки» составило «6 : 1» (табл. 2).

|

| Таблица 2 Распределение детей с тиками по возрасту и полу |

Итак, наибольшее число обращений по поводу тиков отмечалось у мальчиков в возрасте 5–10 лет с пиком в 7–8 лет. Клиническая картина тиков представлена в табл. 3.

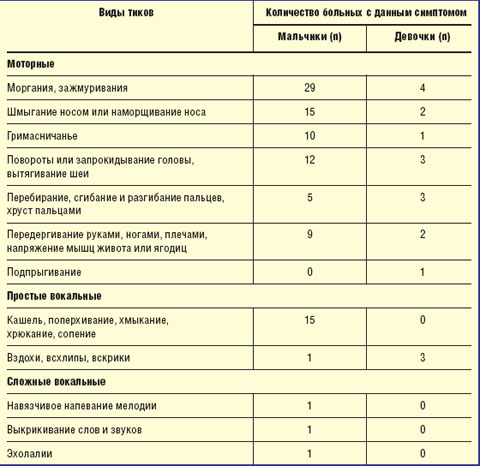

|

| Таблица 3 Виды тиков у пациентов группы |

Таким образом, чаще всего отмечались простые моторные тики с локализацией преимущественно в мышцах лица и шеи и простые вокальные тики, имитирующие физиологические действия (кашель, отхаркивание). Подпрыгивания и сложные вокальные высказывания встречались гораздо реже — только у детей с синдромом Туретта.

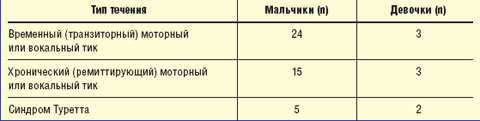

Временные (транзиторные) тики продолжительностью менее 1 года наблюдались чаще, чем хронические (ремиттирующие или стационарные). Синдром Туретта (хронический стационарный генерализованный тик) отмечался у 7 детей (5 мальчиков и 2 девочки) (табл. 4).

|

| Таблица 4 Распределение пациентов по типу лечения тиков |

Лечение

Основным принципом терапии тиков у детей является комплексный и дифференцированный подход к лечению. До назначения медикаментозной или иной терапии необходимо выяснить возможные причины возникновения заболевания и обсудить с родителями способы педагогической коррекции. Необходимо разъяснить непроизвольный характер гиперкинезов, невозможность контроля их усилием воли и, как следствие этого, недопустимость замечаний ребенку по поводу тиков. Нередко выраженность тиков снижается при уменьшении требований к ребенку со стороны родителей, отсутствии фиксации внимания на его недостатках, восприятии его личности в целом, без вычленения «хороших» и «плохих» качеств. Терапевтический эффект оказывают упорядочение режима, занятия спортом, особенно на свежем воздухе. При подозрении на индуцированные тики необходима помощь психотерапевта, поскольку подобные гиперкинезы снимаются внушением.

При решении вопроса о назначении медикаментозного лечения необходимо учитывать такие факторы, как этиология, возраст пациента, тяжесть и выраженность тиков, их характер, сопутствующие заболевания. Медикаментозное лечение необходимо проводить при тяжелых, выраженных, упорных тиках, сочетающихся с нарушениями поведения, неуспеваемостью в школе, влияющих на самочувствие ребенка, осложняющих его адаптацию в коллективе, ограничивающих его возможности самореализации. Лекарственная терапия не должна назначаться, если тики беспокоят только родителей, но не нарушают нормальную активность ребенка.

Галоперидол: начальная доза составляет 0,5 мг на ночь, затем ее повышают на 0,5 мг в неделю до достижения терапевтического эффекта (1–3 мг/сут в 2 приема).

Флуфеназин назначается в дозе 1 мг/сут, затем дозу увеличивают на 1 мг в неделю до 2–6 мг/сут.

Рисперидон относится к группе атипичных нейролептиков. Известна эффективность рисперидона при тике и связанных с ним нарушениях поведения, особенно оппозиционно-вызывающего характера. Начальная доза — 0,5–1 мг/сут с постепенным ее повышением до достижения положительной динамики.

Тиаприд (Тиапридал): детям 7–12 лет рекомендуется по 50 мг (1/2 таблетки) 1–2 раза в день.

При выборе препарата для лечения ребенка с тиками следует учитывать наиболее удобную для дозирования форму выпуска. Оптимальными для титрования и последующего лечения в детском возрасте являются капельные формы (галоперидол, рисперидон), позволяющие наиболее точно подобрать поддерживающую дозу и избежать неоправданной передозировки лекарства, что особенно актуально при проведении длительных курсов лечения. Предпочтение также отдается препаратам, обладающим относительно низким риском развития побочных эффектов (рисперидон, тиаприд).

Метоклопрамид (Реглан, Церукал) является специфическим блокатором дофаминовых и серотониновых рецепторов триггерной зоны ствола мозга. При синдроме Туретта у детей применяется в дозе 5–10 мг в день (1/2–1 таблетка), в 2–3 приема. Побочные действия — экстрапирамидные расстройства, проявляющиеся при превышении дозы 0,5 мг/кг/сут.

Для лечения гиперкинезов в последние годы применяют препараты вальпроевой кислоты. Основной механизм действия вальпроатов заключается в усилении синтеза и высвобождении γ-аминомасляной кислоты, которая является тормозным медиатором ЦНС. Вальпроаты являются препаратами первого выбора при лечении эпилепсии, однако интерес представляет их тимолептический эффект, проявляющийся в уменьшении гиперактивности, агрессивности, раздражительности, а также положительное влияние на выраженность гиперкинезов. Терапевтическая доза, рекомендуемая для лечения гиперкинезов, значительно ниже, чем при лечении эпилепсии, и составляет 20 мг/кг/сут. Из побочных эффектов отмечены сонливость, повышение массы тела, выпадение волос.

При сочетании гиперкинезов с обсессивно-компульсивным расстройством положительный эффект оказывают антидепрессанты — кломипрамин, флуоксетин.

Кломипрамин (Анафранил, Кломинал, Клофранил) является трициклическим антидепрессантом, механизм действия — торможение обратного захвата норэпинефрина и серотонина. Рекомендованная доза у детей с тиками — 3 мг/кг/сут. К побочным эффектам относятся преходящие нарушения зрения, сухость во рту, тошнота, задержка мочи, головная боль, головокружение, бессонница, возбудимость, экстрапирамидные расстройства.

Флуоксетин (Прозак) — антидепрессивное средство, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, обладающий низкой активностью по отношению к норэпинефриновой и дофаминергической системам головного мозга. У детей с синдромом Туретта хорошо устраняет беспокойство, тревогу, страх. Начальная доза в детском возрасте составляет 5 мг/сут 1 раз в день, эффективная — 10–20 мг/сут 1 раз утром. Переносимость препарата в целом хорошая, побочные эффекты возникают относительно редко. Среди них наиболее значимыми являются тревожность, нарушения сна, астенический синдром, потливость, снижение массы тела. Препарат также эффективен в комбинации с пимозидом.

Литература

Н. Ю. Суворинова, кандидат медицинских наук

РГМУ, Москва