что такое внешняя среда системы

Внешняя среда. Состояние системы. Поведение системы.

Устойчивостью называется способность системы сопротивляться изменению своего состояния. Под критерием устойчивости понимается какое-либо положение, выполнение которого однозначно свидетельствует об устойчивости состояния системы. Возмущением называется малое (меньше некоторой условной единицы) изменение одной или нескольких величин, характеризующих состояние системы. Состояние системы называется локально устойчивым, если с течением времени (формально при t → ∞) его возмущение стремится к нулю, в результате чего система снова возвращается в это же состояние.

Устойчивые динамические системы обладают свойствами единственности стационарного состояния и его устойчивости в долговременном масштабе.

9. +Абстрактные системы. +Материальные системы. +Естественные системы. +Искусственные системы. +Технические системы. Организационные системы. +Экономические системы.

10. +Простые системы. +Сложные системы. +Замкнутые системы. +Открытые системы. Частично открытые системы. +детерминированные системы. +Вероятностные системы.

Простые системы-микро, сложные- макро, кто-то делит по числу элементов. Кто-то добавляет, что делятся по структурированности, структурированные- простые, слабоструктурированные

Система называется абстрактной, если ее элементы являются понятиями. Абстрактные системы связаны с теоретическими структурами и состоят из идей. К типичным абстрактным системам относят экономическую теорию, общую теорию относительности, теорию организации и др.

Конкретные (реальные) системы представляют собой совокупность функционально связанных друг с другом реальных элементов (людей, машин, материалов, энергетических ресурсов и других физических объектов)

Естественные системы- связаны с природой, пример- Солнечная система. Искусственные системы непосредственно связаны с деятельностью человека. Бывают нематериальными (например, язык) и материальными

Технические системыуправляются человеком или автоматом, могут выполнять цели гомеостаза, но самостоятельно не способны к развитию. Детерминизм поведения.

Адаптивность технических систем начинает возрастать. Элементы технических систем четко специализированы и совместимы.

Связи между элементами «жесткие», детерминированные.

Что такое внешняя среда системы

Термины теория систем и системный анализ, несмотря на период более 25 лет их использования, все еще не нашли общепринятого, стандартного истолкования.

Причина этого факта заключается в динамичности процессов в области человеческой деятельности и в принципиальной возможности использовать системный подход практически в любой решаемой человеком задаче.

Общая теория систем (ОТС) — научная дисциплина, изучающая самые фундаментальные понятия и аспекты систем. Она изучает различные явления, отвлекаясь от их конкретной природы и основываясь лишь на формальных взаимосвязях между различными составляющими их факторами и на характере их изменения под влиянием внешних условий, при этом результаты всех наблюдений объясняются лишь взаимодействием их компонентов, например характером их организации и функционирования, а не с помощью непосредственного обращения к природе вовлечённых в явления механизмов (будь они физическими, биологическими, экологическими, социологическими, или концептуальными)

Для ОТС объектом исследования является не «физическая реальность», а «система», т.е. абстрактная формальная взаимосвязь между основными признаками и свойствами.

При системном подходе объект исследования представляется как система. Само понятие система может быть относимо к одному из методологических понятий, поскольку рассмотрение объекта исследуется как система или отказ от такого рассмотрения зависит от задачи исследования и самого исследователя.

Существует много определений системы.

Термины «отношение» и «взаимодействие» используются в самом широком смысле, включая весь набор родственных понятий таких как ограничение, структура, организационная связь, соединение, зависимость и т.д.

Таким образом, система S представляет собой упорядоченную пару S=(A, R), где A — множество элементов; R — множество отношений между A.

Система — это полный, целостный набор элементов (компонентов), взаимосвязанных и взаимодействующих между собой так, чтобы могла реализоваться функция системы.

Исследование объекта как системы предполагает использование ряда систем представлений (категорий) среди которых основными являются:

Рассмотрим определения других понятий, тесно связанных с системой и ее характеристиками.

Объектом познания является часть реального мира, которая выделяется и воспринимается как единое целое в течение длительного времени. Объект может быть материальным и абстрактным, естественным и искусственным. Реально объект обладает бесконечным набором свойств различной природы. Практически в процессе познания взаимодействие осуществляется с ограниченным множеством свойств, лежащих в приделах возможности их восприятия и необходимости для цели познания. Поэтому система как образ объекта задаётся на конечном множестве отобранных для наблюдения свойств.

Понятие «система» возникает там и тогда, где и когда мы материально или умозрительно проводим замкнутую границу между неограниченным или некоторым ограниченным множеством элементов. Те элементы с их соответствующей взаимной обусловленностью, которые попадают внутрь, — образуют систему.

Те элементы, которые остались за пределами границы, образуют множество, называемое в теории систем «системным окружением» или просто «окружением», или «внешней средой».

Из этих рассуждений вытекает, что немыслимо рассматривать систему без ее внешней среды. Система формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия с окружением, являясь при этом ведущим компонентом этого воздействия.

В зависимости от воздействия на окружение и характер взаимодействия с другими системами функции систем можно расположить по возрастающему рангу следующим образом:

Всякая система может рассматриваться, с одной стороны, как подсистема более высокого порядка (надсистемы), а с другой, как надсистема системы более низкого порядка (подсистема). Например, система «производственный цех» входит как подсистема в систему более высокого ранга — «фирма». В свою очередь, надсистема «фирма» может являться подсистемой «корпорации».

Обычно в качестве подсистем фигурирует более или менее самостоятельные части систем, выделяемые по определённым признакам, обладающие относительной самостоятельностью, определённой степенью свободы.

Компонент — любая часть системы, вступающая в определённые отношения с другими частями (подсистемами, элементами).

Элементом системы является часть системы с однозначно определёнными свойствами, выполняющие определённые функции и не подлежащие дальнейшему разбиению в рамках решаемой задачи (с точки зрения исследователя).

Понятие элемент, подсистема, система взаимопреобразуемы, система может рассматриваться как элемент системы более высокого порядка (метасистема), а элемент при углубленном анализе, как система. То обстоятельство, что любая подсистема является одновременно и относительно самостоятельной системой приводит к 2 аспектам изучения систем: на макро- и микро- уровнях.

При изучение на макроуровне основное внимание уделяется взаимодействию системы с внешней средой. Причём системы более высокого уровня можно рассматривать как часть внешней среды. При таком подходе главными факторами являются целевая функция системы (цель), условия её функционирования. При этом элементы системы изучаются с точки зрения организации их в единое целое, влияние на функции системы в целом.

На микроуровне основными становятся внутренние характеристики системы, характер взаимодействия элементов между собой, их свойства и условия функционирования.

Для изучения системы сочетаются оба компонента.

Под структурой системы понимается устойчивое множество отношений, которое сохраняется длительное время неизменным, по крайней мере в течение интервала наблюдения. Структура системы опережает определенный уровень сложности по составу отношений на множестве элементов системы или что эквивалентно, уровень разнообразий проявлений объекта.

Связи — это элементы, осуществляющие непосредственное взаимодействие между элементами (или подсистемами) системы, а также с элементами и подсистемами окружения.

Связь — одно из фундаментальных понятий в системном подходе. Система как единое целое существует именно благодаря наличию связей между ее элементами, т.е., иными словами, связи выражают законы функционирования системы. Связи различают по характеру взаимосвязи как прямые и обратные, а по виду проявления (описания) как детерминированные и вероятностные.

Прямые связи предназначены для заданной функциональной передачи вещества, энергии, информации или их комбинаций — от одного элемента к другому в направлении основного процесса.

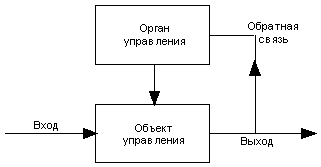

Обратные связи, в основном, выполняют осведомляющие функции, отражая изменение состояния системы в результате управляющего воздействия на нее. Открытие принципа обратной связи явилось выдающимся событием в развитии техники и имело исключительно важные последствия. Процессы управления, адаптации, саморегулирования, самоорганизации, развития невозможны без использования обратных связей.

Рис. — Пример обратной связи

С помощью обратной связи сигнал (информация) с выхода системы (объекта управления) передается в орган управления. Здесь этот сигнал, содержащий информации о работе, выполненной объектом управления, сравнивается с сигналом, задающим содержание и объем работы (например, план). В случае возникновения рассогласования между фактическим и плановым состоянием работы принимаются меры по его устранению.

Основными функциями обратной связи являются:

Нарушение обратных связей в социально-экономических системах по различным причинам ведет к тяжелым последствиям. Отдельные локальные системы утрачивают способность к эволюции и тонкому восприятию намечающихся новых тенденций, перспективному развитию и научно обоснованному прогнозированию своей деятельности на длительный период времени, эффективному приспособлению к постоянно меняющимся условиям внешней среды.

Особенностью социально-экономических систем является то обстоятельство, что не всегда удается четко выразить обратные связи, которые в них, как правило, длинные, проходят через целый ряд промежуточных звеньев, и четкий их просмотр затруднен. Сами управляемые величины нередко не поддаются ясному определению, и трудно установить множество ограничений, накладываемых на параметры управляемых величин. Не всегда известны также действительные причины выхода управляемых переменных за установленные пределы.

Детерминированная (жесткая) связь, как правило, однозначно определяет причину и следствие, дает четко обусловленную формулу взаимодействия элементов. Вероятностная (гибкая) связь определяет неявную, косвенную зависимость между элементами системы. Теория вероятности предлагает математический аппарат для исследования этих связей, называемый «корреляционными зависимостями».

Критерии — признаки, по которым производится оценка соответствия функционирования системы желаемому результату (цели) при заданных ограничениях.

Эффективность системы — соотношение между заданным (целевым) показателем результата функционирования системы и фактически реализованным.

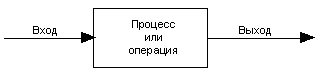

Функционирование любой произвольно выбранной системы состоит в переработке входных (известных) параметров и известных параметров воздействия окружающей среды в значения выходных (неизвестных) параметров с учетом факторов обратной связи.

Рис. — Функционирование системы

Вход — все, что изменяется при протекании процесса (функционирования) системы.

Выход — результат конечного состояния процесса.

Процессор — перевод входа в выход.

Система осуществляет свою связь со средой следующим образом.

Вход данной системы является в то же время выходом предшествующей, а выход данной системы — входом последующей. Таким образом, вход и выход располагаются на границе системы и выполняют одновременно функции входа и выхода предшествующих и последующих систем.

Управление системой связано с понятиями прямой и обратной связи, ограничениями.

Обратная связь — предназначена для выполнения следующих операций:

Ограничение — обеспечивает соответствие между выходом системы и требованием к нему, как к входу в последующую систему — потребитель. Если заданное требование не выполняется, ограничение не пропускает его через себя. Ограничение, таким образом, играет роль согласования функционирования данной системы с целями (потребностями) потребителя.

Определение функционирования системы связано с понятием «проблемной ситуации», которая возникает, если имеется различие между необходимым (желаемым) выходом и существующим (реальным) входом.

Проблема — это разница между существующей и желаемой системами. Если этой разницы нет, то нет и проблемы.

Решить проблему — значит скорректировать старую систему или сконструировать новую, желаемую.

Состоянием системы называется совокупность существенных свойств, которыми система обладает в каждый момент времени.

Что такое внешняя среда системы

При самом упрощенном понимании среда представляет собой то, что выступает некоторым окружением системы, а при более сложном подходе средой данной системы будет система, состоящая из элементов ей не принадлежащих. Подчеркнем, что среда — это не просто окружение системы, а то из этого окружения, что жизненно важно для системы.

Значительный вклад в понимание природы среды внес один из самых выдающихся социологов ХХ ст., ведущий представитель системного и функционального подходов в социологии немецкий социолог-теоретик Никлас Луман (1927-1998). В центр своего исследования он поставил отношение «система — окружающий мир», где возникает точка отсчета для понимания природы как системы, так и среды. Система характеризуется тем, что она отграничена от окружения как область меньшей «комплексности» от области большей «комплексности». Н. Луман постоянно подчеркивает, что система и среда органично связаны и не могут быть поняты друг без друга. Система начинается там, где идет отграничение от окружающей среды.

Граница системы — это совокупность объектов, которые одновременно принадлежат и не принадлежат данной системе. Н. Луман писал, что если система возникла, то способна к самоограничению и благодаря этому отграничивает себя от окружающей среды. При этом следует обратить внимание на то, что границы системы и среды всегда зыбки и текучи. Каждая функция системы задает свои границы. Поэтому система отделена от окружающей среды не четкой линией, а пограничным пространством, которое соткано из границ системы, образуемых при реализации ею той или иной функции. Например, фирма как организация имеет одни границы, которые не совпадают с границами ее как субъекта рыночных отношений, и совокупность ее функций формирует границы системы.

Стремление глубже раскрыть природу среды заставляет выдвинуть несколько ее концепций.

Согласно первой концепции, среда представляет собой окружающий систему хаос, шумы, которые постоянно мешают системе жить, но вместе с тем выступают для нее источниками вещества, энергии и информации. Система в этом случае — очаг организованности в хаосе событий. Главная задача, которая стоит перед системой, сохранить себя перед хаосом.

В соответствии со второй концепцией, среда выступает как факторизованное окружение, т. е. в ней содержатся не просто хаотические явления, а некоторые их активные результирующие, отличающиеся организованностью. При этом окружающие систему факторы выступают активными причинами, которые оказывают на систему воздействия, заставляют ее приспосабливаться к себе. Сама система по отношению к другим системам также представляется таким фактором либо входит в обойму некоторого интегрального фактора.

Третья концепция видит окружающую среду в виде совокупности равнозначных систем, которые конкурируют с данной, обмениваются с ней ресурсами, стараясь выжить в этой борьбе посредством разрешения противоречий в свою пользу.

Наконец, по четвертой концепции среда видится некоторой над-системой, т.е. такой, в которую входит данная система. В этом случае взаимоотношения между ними строятся по принципам структурно-организационных отношений надсистемы и определяются противоречиями между ними. Надсистема стремится привести систему-элемент в организационное и функциональное соответствие своей природе, а та, в свою очередь, пытается сохранить независимость, увеличить число степеней свободы.

Каждая из этих концепций отражает определенную долю истины. Отсюда следует, что среда системы представляет собой некоторое единство неупорядоченных процессов, организованных факторов и систем, а также включений данной системы в надсистемы.

Исходя из этого по отношению к среде можно выделить несколько важнейших тезисов.

Первый — среда далеко не всегда неорганизованное образование. Чаще всего она представляет собой некоторую совокупность систем различного уровня, имеющих свои стратегии поведения. Виды среды многообразны: природная, экологическая, хозяйственная, социальная, политическая, культурная, информационная и т.п.

Второй — среда отличается различным характером воздействия на систему — может быть нейтральной, пассивной или активной, агрессивной, благоприятной и неблагоприятной (например, социально-психологическая обстановка в коллективе для деятельности человека).

Третий — среда связана с системой сложными обменными процессами, она является необходимым условием существования, прежде всего, открытых систем. Вещество, энергия и информация попадает в систему из среды. Среда, в качестве которой выступает, например государство, задает правила поведения системам, например социальным организациям или политическим партиям.

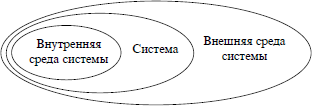

Четвертый — среда вездесуща, находится не только за пределами системы, но и внутри нее. Внешняя среда выступает средой обитания системы, а внутренняя — ее жизни (рис. 13). Это означает, что из внешней среды система черпает жизненные ресурсы, а внутренняя выступает организмом системы. Внутренняя и внешняя среда системы находятся во взаимной зависимости и взаимной обусловленности.

Рис. 13 — Внутренняя и внешняя среда системы

С точки зрения теории множеств внутренняя среда охватывает составляющие, которые содержатся в данном множестве, а внешняя среда — это те элементы, которые не содержатся в данном множестве. Если с внешней средой все относительно ясно, ибо она не входит в множество элементов системы, то с внутренней средой сложнее: она входит в систему и определяет ее строение. В принципе в любой системе внутренняя среда включает в себя две составляющие. В качестве первой выступают элементы, отношения, связи, воздействующие на систему и на ее составляющие, второй — внутренняя среда элементов, которая определяет их поведение. Резких граней между внутренней и внешней средами нет. Еще вчера работник был во внешней среде, искал себе работу, но уже сегодня он работает в фирме, включен во внутреннюю среду и сам ощущает ее как внешнюю для себя.

Разнообразие среды

Среда характеризуется известным разнообразием, различающимся по масштабам, степени активности и характеру воздействия на систему (табл. 15).

| Основание классификации | Среда | |

|---|---|---|

| Вид | Характеристика | |

| Масштаб | Микросреда | Ближайшее окружение системы, воздействующее на нее непосредственно |

| Макросреда | Широкое окружение системы, воздействующее на нее опосредованно | |

| Положение | Внешняя | Окружает систему |

| Внутренняя | Находится внутри системы | |

| Активность | Активная | Высокая активность по отношению к системе, динамика перемен |

| Пассивная | Низкая активность по отношению к системе, отсутствие перемен | |

| Характер активности | Благодатная | Представляет для системы источник ресурсов |

| Нейтральная | Нейтральность по отношению к системе | |

| Агрессивная | Воздействует негативно на систему, расхищает ее ресурсы | |

| Уровень организованности | Стихийная, неорганизованная | Неорганизованность и непредсказуемость проявлений |

| Организованная | Упорядоченность | |

| Уровень управления | Управляемая | Возможность регулирования системой |

| Неуправляемая | Система не может ей управлять | |

| Структура среды | Гомогенная | Однородное образование, включающее системы одной природы |

| Гетерогенная | Состоит из систем различной природы | |

| Функциональное выражение | Ресурсная | Источник материальных, информационных, энергетических ресурсов |

| Информационная | Частный вид ресурсной среды, когда в качестве ресурса выступает информация | |

| Конфликтогенная | Источник конфликтов и противоборства с системой | |

| Миссионерско-реализаторская | Поле реализации миссии системы | |

Таблица 15 — Типология среды

Обратим внимание на важный аспект в понимании среды. Как отмечает В. Г. Афанасьев: «Среда — важный фактор дифференциации целостных систем» [2, с. 158]. И далее: «В связи с тем, что внешняя среда имеет огромное значение для функционирования целостной системы, в познании следует учитывать зависимость свойств системы как от внутренних факторов — состава и структуры, так и от процессов, происходящих в окружающих ее условиях. Окружающие условия — это необходимый фон, на котором и при участии которого развертывается функционирование целого» [2, с. 159]. Отсюда следует зависимость, обусловленность системы средой является важнейшим направлением научных исследований систем любой природы, их анализа и осмысления.

Углубление понимания среды показывает, что среда представляется неоднородной. Для нее свойственны следующие характеристики:

Система отделена от среды границами. Границы системы можно определить как любые объекты, в которых не существует данный объект и которые обладают наименьшим отличием от них. Определение границ системы принципиально важно как для ее познания, так и управления. При этом границы системы, прежде всего, устанавливаются в пространстве. В бизнесе — это границы рынка, в государственном управлении — границы государства и т.п. Следует обратить внимание: проблема границ особенно сложна в том случае, когда возникает принципиально новая система (например, демократия или рыночное хозяйство в поставторитарных странах). Чтобы найти границы системы и построить ее план, необходимо приложить к каждому объекту системы своеобразную линейку — системообразующий фактор. Построение пространственной модели системы с определением границ изучается специальной отраслью знания, называемой топологией систем.

Внешняя среда организации: понятие, факторы

Понятие внешней среды организации

Организация представляет собой открытую систему, постоянно взаимодействующую с внешней средой.

Каждая организация, являясь открытой системой, зависит от внешней среды, которая связана с поставками ресурсов, кадров, потребителей, энергии и т.д. Поэтому организациям необходимо в своей деятельности учитывать факторы внешней среды и приспосабливаться к ним.

В данной ситуации организации схожи с биологическими организмами. В соответствии с теорией эволюции Чарльза Дарвина сохранившиеся виды выжили потому, что нашли способ приспособиться к изменениям среды их обитания. Организации таким же образом необходимо приспосабливаться, чтобы сохранить эффективность и выжить.

Внешняя среда характеризуется неопределенностью, сложностью и подвижностью.

Неопределенность внешней среды объясняется недостаточностью информации о факторах и ее низкой достоверностью. Чем неопределеннее данные, характеризующие факторы внешней среды, тем сложнее принимать эффективные управленческие решения.

Сложность внешней среды можно определить количеством факторов, на которые организации необходимо реагировать, а также их вариативностью. Факторы внешней среды можно характеризовать многими данными, которые необходимо принимать во внимание при разработке управленческих решений.

Подвижность можно определить скоростью, с которой варьируются факторы окружающей среды. Наибольшие трансформации происходят в отраслях, которые ориентированы на научно-технический прогресс.

Факторы внешней среды

Факторы внешней среды организации разделяют на две группы:

Это облегчает учет степени их влияния на деятельность организации (рисунок 1).

Среда прямого воздействия, или микросреда, содержит факторы, непосредственно влияющие на бизнес и оказывающие прямое воздействие на деятельности организации.

Это прежде всего конкуренты, потребители, коммерческие банки, поставщики сырья, комплектующих, материалов, инфраструктура, которая необходима для бизнеса, муниципальные и государственные организации и органы власти, международный фактор.

Среда косвенного воздействия, или макросреда, включает факторы, которые могут и не оказывать немедленного прямого воздействия на организацию, но так либо иначе влияет на ее функционирование. Речь идет о научно-техническом прогрессе, состоянии экономики, политических и социально-культурных изменениях в обществе, демографических и природно-географических показателях.

Обычно организация определяет сама, какие именно факторы и в какой степени могут воздействовать на эффективность ее функционирования в настоящий период и на перспективу и какие меры нужно принять для успешного ведения деятельности.

Факторы прямого воздействия

Рассмотрим более подробно факторы прямого воздействия. В первую очередь на работу организации влияют непосредственно потребители услуг и продукции. В эту группу включаются непосредственные клиенты и покупатели: официальные дистрибьюторы, торговые агенты, торговые фирмы, фирмы-производители, магазины, а также индивидуальные клиенты и покупатели. Состав потребителей зависит от сферы функционирования организации, специфики ее услуг и продукции, рынков сбыта, масштабов производства и иных факторов. Кроме непосредственных покупателей в данную группу могут быть включены общества экологической защиты, общества потребителей и иные подобные организации. Их воздействие на производителей продукции становится все более ощутимым и с ним приходится считаться. Данные организации находятся в непосредственном взаимодействии с производителями, по поводу добросовестности рекламы, качества продукции, соблюдения экологических стандартов и т.п.

Воздействие потребителей проявляется в следующих формах:

Производители поэтому могут влиять на потребителей существенным образом, предлагая уникальную продукцию или услуги, гарантируя высокое качество и сроки поставок, устанавливая более низкие цены, являясь монополистами в этой отрасли и т.д. Если позиция производителя является достаточно сильной, то имеется и потенциальная угроза смены покупателей.

Проведение анализ положения потребителей дает возможность лучше понять оказывают ли они давление на производителя, в чем может проявиться их влияние, а также понять, насколько сильны позиции данной организации, как она воздействует на покупателей и в чью пользу складывается баланс сил в данном взаимодействии.

Поставщики природных и материальных ресурсов. Поставщики материалов, сырья, электро- и теплоэнергии, полуфабрикатов, газа, воды могут непосредственно воздействовать на организацию, создавая зависимость от ресурсов. Зависимость одних компаний от распределения ресурсов дает власть другим компаниям и предоставляет возможность влиять на издержки, качество производимой продукции, сроки ее изготовления и на эффективность функционирования организации в целом. Анализ поставщиков природных и материальных ресурсов дает возможность определить, насколько сильна ресурсная зависимость компании и каковы причины ее зависимости.

При анализе необходимо обращать внимание на качество и цены товаров и услуг, соблюдение условий, сроков и объема поставок, а также на тот факт, является ли поставщик монополистом этого вида ресурсов либо возможно изменение данного поставщика. Зависимость от поставщика создает для менеджеров компании большие сложности при обеспечении ее необходимыми природными и материальными ресурсами. В данных условиях организации необходимо направлять свои силы на то, чтобы уменьшить ресурсную зависимость.

Конкуренты. К ним относятся те компании, которые реализуют на одних и тех же рынках продукцию либо оказывают услуги, которые удовлетворяют одни и те же потребности. При анализе конкурентной среды менеджерам необходимо оценивать, в какой степени сильна конкуренция, какое влияние она оказывает на деятельность компании, выявить главных конкурентов, потенциальные и реальные угрозы с их стороны. Вместе с тем, менеджерам нужно знать позиции их компании и каковы их конкурентные преимущества, чтобы разработать определенную конкурентную стратегию. Если на рынок выходят новые фирмы, которые намерены производить аналогичный продукт, либо уже существующие выпускают такой же вид продукта, то их нужно включать в ту же группу как потенциальных конкурентов и также необходимо изучать.

Угрозу для компании могут представлять также организации, которые производят товары либо услуги, способные заменить либо даже полностью вытеснить ее продукт. Менеджерам необходимо анализировать возможность наличия данных товаров-субститутов или их возникновения. Чем более достоверной и полной информацией о потенциальных и реальных конкурентах располагают менеджеры компании, тем лучше они смогут подготовить компанию к ответным действиям на вызовы конкурентов, разработав оборонительную или наступательную стратегию.

Инфраструктура. Это часть деловой среды, обеспечивающей организацию необходимыми для ее функционирования трудовыми, информационными, финансовыми ресурсами, аудиторскими, транспортными, консультационными, страховыми и иными услугами. В инфраструктуру входят целый ряд организаций, таких как фондовые биржи, банки, кадровые и рекламные агентства, аудиторские и консультационные фирмы, арендаторы, лизинговые компании, железные дороги, охранные агентства.

Государственные и муниципальные организации и органы власти.

К деловой среде организации в зависимости от размера организации, формы собственности, финансирования, масштаба ее деятельности, видов выпускаемой продукции и иных параметров могут входить различные федеральные, муниципальные и региональные организации либо органы власти, с которыми она взаимодействует непосредственно (например, налоговая инспекция, суды, местная администрация и т.д.). Их воздействие на организацию может проявляться по-разному: от регулирования ее деятельности до прямого вмешательства.

Сюда можно включить принятие законов и иных нормативных актов, которые определяют правовую базу бизнеса, частичное или полное владение акциями, предоставление субсидий, лицензирование, взимание налогов и контроль за их уплатой, применение административных и экономических санкций и проч.

Международный сектор деловой среды начинает все больше непосредственно воздействовать на деятельность организаций Российской Федерации. В последние годы возникла опасность конкуренции со стороны иностранных фирм на российском рынке, вытеснения российских компаний иностранными, которые обеспечивают лучшее качество товаров, к примеру, таких как ряд продуктов питания, компьютеры, автомобили, бытовая электронная техника. Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) увеличивает данную опасность.

Отношения российских компаний с международной средой могут появиться при создании совместных компаний, покупке акций организации иностранными инвесторами, при выходе на иностранные рынки, выполнению совместных проектов, осуществлении поставок товаров из-за границы и т.д.

Задача менеджмента компании состоит в том, чтобы внимательно анализировать изменения факторов прямого воздействия и оперативно реагировать на данные изменения.

Факторы косвенного воздействия

Рассмотрим группу факторов косвенного воздействия.

Экономическая среда компании характеризует условия ее создания, функционирования и эффективности ее деятельности. Это – покупательная способность населения, которая зависит, в свою очередь, от уровня системы налогов, безработицы и т.д.

Любая компания подвергается воздействию социально-культурных факторов, к которым можно отнести стереотипы поведения потребителей, традиции, предпочтение определенной торговой марки либо, наоборот, негативное отношение к какому-то из товаров и т.п. Социокультурный фактор в Российской Федерации из-за ее расслоения населения на бедных и богатых, многонациональности и масштабов является весьма актуальным.

Очень важную роль в деятельности компании играет политический фактор. Он тесно взаимосвязан с международным окружением и социокультурным фактором. Политический фактор определяет во многом обстановку, в которой организация осуществляет свою деятельность. Речь идет о практических действиях законодательных, административных и судебных органов, защищающих права граждан, частную собственность, бизнес; о структуре и соотношении интересов в обществе. Политическая система значительно воздействует на деловую активность компании.

Правовая среда – это законы и иные правовые акты, которые устанавливают допустимые нормы деловых взаимоотношений компании. От знания и соблюдения принятых правовых норм и законов зависят законность деловых операций, правомерность заключения и выполнения тех либо иных контрактов, возможность решения спорных и иных вопросов, которые связаны с деятельностью компании, осуществляемой в рамках действующего законодательства.

Научно-технический прогресс включает технологические и научные факторы. На их основе компании могут выпускать новую и модернизировать старую продукцию, разрабатывать новые и совершенствовать старые технологические процессы. При этом можно применять не только результаты научных разработок и исследований, полученных в этой отрасли, но и заимствовать их из смежных отраслей. Если компании осознали важность применения технологических инноваций, то их деятельность развивается успешно.

Природно-географическая среда характеризует экологическую обстановку и природные условия, в которой функционирует бизнес. Подразумевается наличие и доступность энергоресурсов, сырья, сезонные, климатические условия, а также нарушения естественного баланса в природе и степень загрязнения.

Рынок труда включает учебные заведения, службы занятости, кадровые агентства, биржи труда и т.д., с которыми компания непосредственно взаимодействует и устанавливает связи, чтобы обеспечить себя необходимым человеческим капиталом.

Изменения внешней среды сильно воздействуют на деятельность компании. Это заставляет их находить способы улучшения взаимодействия и адаптироваться.