что такое верхняя земля

Верхние земли (Новая Франция)

Верхние земли (фр. Pays d’en Haut ) — район вокруг Великих озёр на американском континенте, который во времена французской колонизации подчинялся непосредственно губернатору Новой Франции.

Под термином «Верхние земли» понимался регион, лежащий в верховьях реки Святого Лаврентия к западу от земель, где поселились выходцы из Европы.

По мере продвижения английских и французских поселенцев на запад, чтобы закрепить своё присутствие в регионе французские власти построили ряд фортов, главным из которых был Форт Детройт.

В 1717 году часть Верхних земель, известная как «Иллинойсская земля», была передана в состав колонии Луизиана.

В 1763 году, по условиям Парижского мирного договора все французские владения в Северной Америке (за исключением пары островков) перешли Великобритании.

Смотреть что такое «Верхние земли (Новая Франция)» в других словарях:

Канада (Новая Франция) — У этого термина существуют и другие значения, см. Канада (значения). Канада Canada … Википедия

Франция — (France) Французская Республика (République Française). I. Общие сведения Ф. государство в Западной Европе. На С. территория Ф. омывается Северным морем, проливами Па де Кале и Ла Манш, на З. Бискайским заливом… … Большая советская энциклопедия

Франция — (France) Французская Республика, физико географическая характеристика Франции, история Французской республики Символика Франции, государственно политическое устройство Франции, вооружённые силы и полиция Франции, деятельность Франции в НАТО,… … Энциклопедия инвестора

КАНАДА. ЭКОНОМИКА — Введение. Современная Канада это высокоразвитая индустриально аграрная страна с одним из самых высоких в мире уровнем жизни населения. Благодаря исключительному богатству и разнообразию своих природных ресурсов Канада всегда имела тесные… … Энциклопедия Кольера

Сенат Канады — Senate of Canada Sénat du Canada Парламент Канады Верхняя палата … Википедия

Соединённые Штаты Америки — Соединенные Штаты Америки США, гос во в Сев. Америке. Название включает: геогр. термин штаты (от англ, state государство ), так в ряде стран называют самоуправляющиеся территориальные единицы; определение соединенные, т. е. входящие в федерацию,… … Географическая энциклопедия

ГЕРМАНИЯ — (нем. Deutschland). *** *** *** Исторический очерк В истории Г. можно выделить след. осн. периоды: 1) первобытнообщинный строй на терр. Г. и начало зарождения классового общества (до 6 в. н. э.). 2) Раннефеодальный период (6 11 вв.), в котором… … Советская историческая энциклопедия

Евразия — (Eurasia) Содержание Содержание Происхождение названия Географические характеристики Крайние точки Евразии Крупнейшие полуострова Евразии Общий обзор природы Границы География История Страны Европы Западная Европа Восточная Европа Северная Европа … Энциклопедия инвестора

Социалистические партии — I Общий обзор. Германия. Франция. Бельгия. Голландия. Швейцария. Австрия и Венгрия. Англия. Италия. Испания и Португалия. Дания, Швеция и Норвегия. Болгария, Сербия и Румыния. Америка. Австралия. Япония. Под этим именем разумеются все те… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Форма Земли, или что такое геоид

Всем привет. Из дискуссий о форме Земли я часто замечаю, что люди знают слово геоид, но зачастую не представляют, что именно это слово означает. Хочу тезисно осветить тему.

В последующие века геодезия (наука о фигуре Земли) продолжала развиваться, а с появлением космических аппаратов в 20 веке появилась и спутниковая геодезия, с помощью которой удалось дополнительно уточнить параметры фигуры Земли.

В качестве системы описания параметров Земли используется WGS 84 или её российский аналог ПЗ-90. В качестве отсчётного тела используется общеземной эллипсоид вращения с большой полуосью (то есть средним экваториальным радиусом) 6378 км и сжатием эллипсоида 1/298. [3]

Например сверху Северный полюс, снизу Южный, вращаем этот эллипс вокруг оси, проходящей через полюса, и получаем общеземной эллипсоид вращения. Внимание, вопрос: видите ли вы отличие этого эллипса от окружности? Вряд ли. Поэтому если вы упоминаете сплюснутость Земли сами или слышите о сплюснутости от другого человека, вспоминайте эту картинку.

В некоторых сетевых дискуссиях люди меня уверяли, что если фигура хоть сколько-то отличается от шара, то это уже не шар. Вот такая, понимаете ли, принципиальность. Мои попытки рассказать этим людям, что идеальных геометрических фигур в физической реальности не существует, были не очень успешны. И когда я демонстрировал вышеприведённую картинку и спрашивал, чем же она так отличается от окружности, мне либо говорили, что я рисую вообще что-то не то, либо разводили руками.

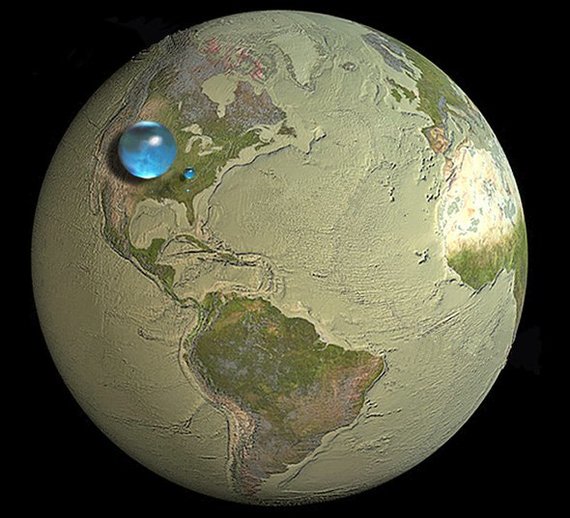

Из вышесказанного вы уже понимаете, что вторым приближением к форме Земли является общеземной эллипсоид вращения (с вышеуказанными величинами большой полуоси и сжатия). Если представить себе Землю без суши, с ровным дном и без неоднородных вкраплений (плотные породы и тому подобное), то форма Земли (а именно поверхность мирового океана) с хорошей точностью совпадала бы с эллипсоидом вращения.

К слову, эллипсоид вращения и образовался как раз из-за суточного вращения нашей планеты, и когда возникает вопрос «почему нет горба воды в районе экватора из-за вращения», я отвечаю, что «горб» как раз есть, но он размазан между экватором и полюсом. Сумма гравитационной и центробежной сил как раз и дают направление силы тяжести (локальной вертикали), которая практически перпендикулярна к нашему эллипсоиду.

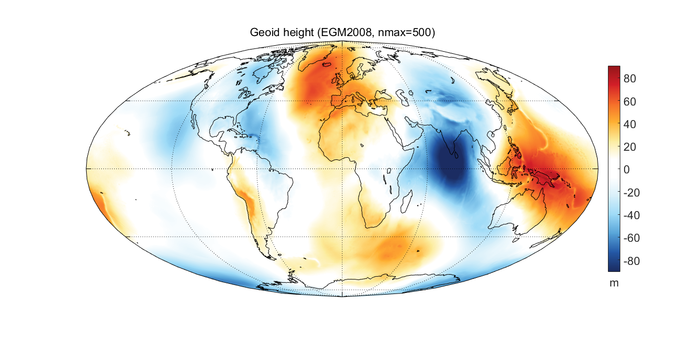

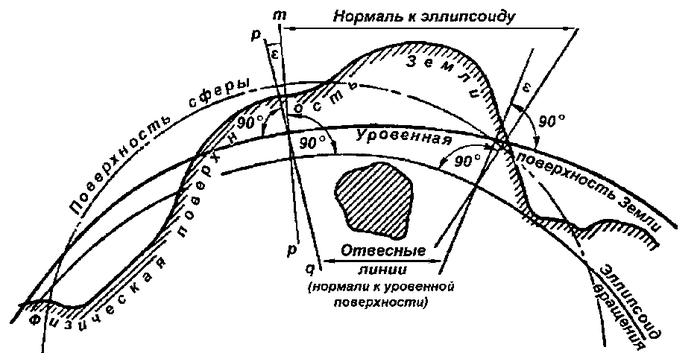

Практически перпендикулярна, однако в следующем, третьем приближении, есть отклонения направления силы тяжести (называется уклонением отвеса), связанные с неоднородностями: неровная поверхность суши и дна водоёмов, а также неравномерное распределение плотностей во внутренней структуре Земли. Это приводит к тому, что реальная поверхность мирового океана отличается от эллипсоида на величины до 100 метров. Такая уровенная поверхность невозмущённой поверхности мирового океана, причём продолженная под континентами, и называется геоидом. [4]

Так выглядит карта высот геоида относительно эллипсоида:

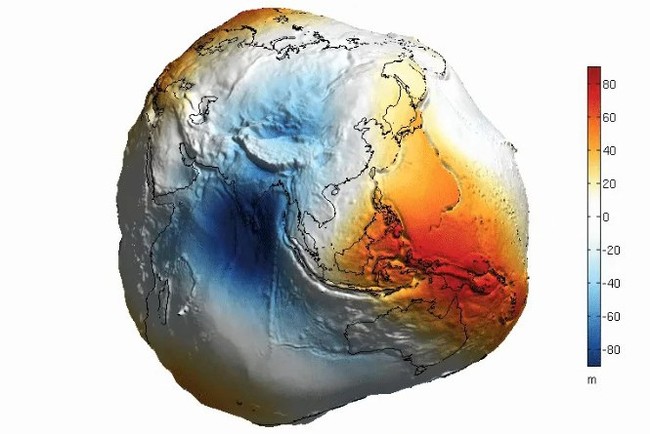

Понятно, что если на глаз трудно отличить даже 20-километровую сплюснутость Земли (эллипсоид в сравнении с шаром), то отличия геоида от эллипсоида в десятки метров в масштабе были бы тем более незаметны. Поэтому для целей визуализации отличий геоида от эллипсоида (не от шара, подчёркиваю) была сделана картинка, в которой эти отличия были утрированы на несколько порядков. А затем эту картинку кто-то вбросил со словами «так выглядит Земля без воды!» И почему-то этот вброс в своё время приобрёл вирусный характер, и до сих пор многие так и продолжают считать, что это форма Земли без воды:

Ну и завершим мы такой, например, вполне подходящей картинкой, на которой не в масштабе, а условно приведены разные поверхности всех трёх приближений к форме Земли (сфера, эллипсоид вращения, геоид):

[1] Эти измерения проводили с помощью триангуляционной разметки на Земле и последующих астрономических измерений высоты кульминации выбранной звезды.

[3] Приведённые значения округлены, более точные значения составляют 6378136 метров и 1/298.258.

Электронная публикация

Как отмечает Н.В. Тхоровская, «вопрос внутреннего строения земли не продвинулся в своем решении со времен Канта и Лапласа. Причина тому – ошибочность исходной космогонической посылки».

Гипотеза Канта-Лапласа, бытующая в различных вариантах до настоящего времени, предполагает формирование планет из уже «готового» материала (в виде пыли, газа и метеоритов), но никак не объясняет его происхождение. Также не объясняются наличие в составе Земли химических элементов всего спектра таблицы Менделеева, в то время, как в космосе наблюдается абсолютное преобладание лишь первых 28 элементов таблицы. И, наконец, не объясняется факт появления и эволюционного развития (вот уже на протяжении 3х млрд. лет) на Земле органической формы материи.

Вслед за Н.В. Тхоровской, мы считаем, что появление в составе Земли всех (после Ni) «тяжелых» химических элементов, а также органической формы материи можно объяснить лишь с позиции признания факта ее саморазвития.

В настоящей статье нами не ставилась задача раскрытия всего архисложного и весьма длительного процесса образования всех оболочек Земли, а затрагивается лишь завершающий его этап: образование литосферы, сделана попытка раскрыть в нем роль верхней астеносферы, и показана связь этих процессов с кимберлитовым вулканизмом.

В статье показана роль верхней астеносферы в процессе развития литосферы в связи с явлением, именуемым «дегазацией Земли». Неравномерность по латерали влияния дегазации на процессы, протекающие в верхней астеносфере, возможно, являются причиной неравномерного развития литосферы, как в планетарном, так и в региональном масштабах. Наличие на дневной поверхности следов кимберлитовых эксплозий рассматривается как результат наиболее интенсивного прохождения процесса дегазации.

Известно, что Земля состоит из нескольких геосфер, отличающихся друг от друга своими физическими свойствами. Среди них особого внимания заслуживает верхняя астеносфера, где происходит понижение скорости сейсмических волн, что позволило ряду исследователей предположить ее «пластичное» состояние, вызванное, возможно, аномальным разогревом [2]. Подтверждением предположения об аномальном разогреве являются сведения о тепловом потоке на поверхности Земли, по которым выявляется следующая закономерность: чем ближе верхняя граница астеносферы к поверхности Земли, тем интенсивнее тепловой поток. Среднее измеренное значение теплового потока по всем континентам, где эта граница проходит на глубинах 100-250 км, составляет, по данным А. Д. Дучкова,

56,5 мВт м-2, в то время как под океанами, где эта граница может располагаться на глубине лишь первых десятков км, среднее значение теплового потока составляет

78,2 мВт м2 [3]. Еще одним подтверждением вышеуказанной закономерности является результат сравнения теплового потока Сибири [4] с недавно созданной в СНИИГГ и МСе картой подошвы литосферы этого региона [5]. Как видно из рис.1,2, здесь так же, но уже на региональном уровне, проявляется указанная закономерность. Таким образом, главным источником тепла, по всей видимости, является верхняя астеносфера. Этот вывод особенно правомочен для океанов, радиоактивность коры под которыми вносит не более 2% всего океанического теплового потока [3].

При интерпретации физико-химической обстановки в астеносфере необходимо в первую очередь учитывать фактор давления. Штернхаймер [15] для металлического цезия, пользуясь квантовой теорией металлического состояния, развитой Вигнером и Зейтцом рассчитал работу перехода электрона с 6s-уровня на 5d-уровень Для этого, по его расчетам, необходимо давление не менее 45 000 атм., что по данным А.Ф. Капустинского, отвечает глубинам 100-120 км, то есть самой верхней части астеносферы. Естественно, что на меньших глубинах порог аномального состояния атома (в данном случае цезия) будет преодолен, и электроны займут тот уровень, который отвечает классическим законам физики. При этом должно выделиться количество энергии, адекватное тому, что было затрачено на удержание их на более низких уровнях энергии.

Как известно, цезий обладает шестью электронными оболочками. У других химических элементов, имеющих меньшее количество электронных оболочек, порог аномального состояния атома, очевидно, располагается на больших глубинах в соответствии с количеством этих оболочек, поскольку, чем ближе внешняя оболочка располагается к атомному ядру, тем большие усилия требуются на удержание ее электронов на более низких уровнях энергии. В настоящее время нет расчетов, произведенных с учетом квантовой специфики аномальных электронных структур всех химических элементов таблицы Менделеева, по которым можно было бы судить о глубине расположения порога их аномального состояния и количестве энергии, выделяемой при его преодолении. Поэтому судить о «начальной глубине» процесса появления «нормальных» атомов можно лишь по косвенным признакам. Учитывая физическое состояние верхней астеносферы, то есть ее аномальный разогрев (1300-1500о) [2], начало смены условий существования атомов приурочено к ее подошве, то есть к глубинам в 400 км, где установлена геофизическая граница Лемана (рис.1). Таким образом, мы предполагаем что, граница Лемана является рубежом двух принципиально различных сред. Ниже этого уровня, где давление по приблизительным расчетам более 50 ГПа, электроны внешней оболочки атомов, которыми, как известно, определяются их химические свойства, находятся, по мнению А.Ф. Капустинского, на более глубоких уровнях энергии в «соответствии с тем, что дозволено принципом Паули» [8]. Следовательно, химические свойства таких атомов являются радикально иными, в силу чего, здесь существует обстановка «аномального химизма» [8], и, следовательно, аномального физического состояния вещества. Если это так, то вопрос о применении к такому веществу законов классической химии и физики следует, по нашему мнению, считать открытым.

Состав по вертикали пород литосферы позволяет предполагать определенную последовательность в процессе перехода атомов в «нормальное» состояние. Так кора, то есть верхняя часть литосферы, сложена, как известно, химическими элементами всего спектра таблицы Менделеева. В то же время, изучение ксенолитов из кимберлитовых трубок всего мира [7], а так же газовых, жидких и минеральных включений в алмазах [6] показало отсутствие одной трети из химических элементов в подкоровой части литосферы (глубины от 30 до 200 км). Большая часть из них (16 элементов) – это представители всего седьмого периода, часть (9 элементов) – шестого периода, семь элементов пятого и три четвертого. Таким образом, в указанном интервале глубин литосферы отсутствуют главным образом элементы с наибольшим количеством электронных оболочек, то есть те элементы переход которых в «нормальное» состояние в условиях верхней астеносферы мог происходить раньше доразвития других элементов. Вероятно, эти элементы в числе первых стали участвовать в образовании верхней литосферы, будущей коры. Как уже говорилось, литосфера «прирастает» снизу и в какой-то момент в ее формировании стали преобладать элементы с меньшим количеством электронных оболочек. Это обеспечило более плотную «упаковку» атомов и, следовательно более плотное состояние вещества, вызвавшее появление геофизической границы «М».

Обращает внимание факт приуроченности алмазоносных кимберлитовых трубок именно к «активным» участкам верхней астеносферы (рис. 1,3). Это обстоятельство указывает на то, что в подстилающей ее толще, то есть в нижней астеносфере имеются участки, где возможно более активное проникновение летучих из нижних геосфер Земли (рис.1)

Как известно, для образования алмаза необходим постоянный приток большого количества углерода [9]. Кроме того, изучение газовых включений в алмазе позволило выявить еще одну особенность образования этого минерала: Вместе с углеродом поступает большое количество и других летучих компонентов: Н, Не, N, О, Аг, [6].

Рисунок 2. Зависимость теплового потока от глубины залегания верхней астеносферы в северной части Сибирской платформы. 1. Изопахиты мощности литосферы в км [5]. 2 Изолинии теплового потока в мВТм-2 [4].

Таким образом, напрашивается вывод о том, что степень интенсивности процесса доразвития атомов в верхней астеносфере зависит от интенсивности процесса дегазации нижних геосфер Земли. Возможно, именно этим объясняются различия по латерали в скорости «прироста» литосферы и, следовательно, контрастность рельефа ее подошвы. Примером наивысшей степени интенсивности процесса дегазации мантии, по-видимому, нужно считать образование локальных магматических очагов, периодически возникающих, вероятно, в кровле верхней астеносферы над ее активными участками, где и образовывалась так называемая кимберлитовая магма, перенасыщенная летучими компонентами [11]. Отсюда можно сделать вывод, что скопления на дневной поверхности кимберлитовых трубок (так называемые кимберлитовые поля) это не что иное, как следы наиболее активного вида процесса, известного под названием «дегазация Земли» (рис.3-4).

Также обращает на себя внимание и особенность в расположении мегаблоков фундамента коры [12] относительно участков верхней астеносферы, имеющих различную степень интенсивности указанного процесса: наиболее древние и мощные из них, так называемые архоны, расположены над районами верхней астеносферы c активной дегазацией Земли (рис 1, 3). Тем самым, высказанное нами ранее предположение о том, что платформенная гетерогенность является следствием различий во времени и пространстве физико-химических процессов, протекающих в недрах мантии [14] получает объяснение причины этой гетерогенности.

Выводы:

1. Начало привлечения достижений квантовой механики для изучения глубинных геологических процессов было положено А.Ф. Капустинским на основе разработок немецкого физика Р. Штернхаймера. Исключительное значение этого начинания заключается в том что оно позволяет рассматривать планету Земля как саморазвивающуюся на атомном, а затем на молекулярном уровне систему.

2. Доразвитие атомов в верхней астеносфере приводит к тому, что вещество мантии из «аморфного» приобретает в кровле верхней астеносферы качественно новое – кристаллическое состояние, формируя так называемую литосферу.

3. Литосфера не может считаться частью мантии. Являясь ее «продуктом», она, тем не менее, стала самостоятельной структурой, где закончен процесс атомных преобразований и начинается процесс развития вещества Земли по законам классической химии.

4. Установление связи кимберлитового магнетизма с моментами активизации процесса дегазации нижних геосфер Земли открывает возможности для изучения этого глобального явления. Кроме того, установленная связь кимберлитового магнетизма с районами активной дегазации Земли позволяет осуществлять достоверное прогнозирование новых алмазоносных районов.

Список литературы

Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.

Как образуется почва и сколько в ней слоев?

Почва формируется комбинацией таких факторов, как климат, выветривание материнских пород и живых организмов в течение определенного периода времени. Почва состоит из шести слоев.

Если бы не было почвы, как бы росло большинство сельскохозяйственных культур? Если бы не было сельскохозяйственных культур, что бы ели люди и травоядные? Если бы не было травоядных, что бы ели хищники?

Что такое почва?

Средний состав почвенных ингредиентов (в процентах)

Как образуется почва?

1. Климат

2. Материнская порода

Материнская порода состоит из минералов, таких как вулканический пепел, выветрившиеся породы и отложения, которые осаждаются воздухом и водой, которые разрушаются, образуя почву. Этим и объясняется название «родитель», поскольку эти материалы порождают свое потомство — почву. Почва развивается быстро, если породы более проницаемы для воды, по сравнению с глинистыми породами.

3. Живые организмы

Когда листья, ветки, кора или плоды падают с растения, они превращаются в перегной в результате естественного разложения. Они разлагаются микроорганизмами, грибами, бактериями и дождевыми червями, которые выделяют азот и серу, которые могут использоваться растениями. Это делает почву богатой питательными веществами. Гумус и корни растений помогают удерживать частицы почвы вместе, предотвращая эрозию.

4. Ландшафтные позиции

От крутизны, формы и длины склонов зависит, как вода поступает в почву или выходит из нее. Если уклон слишком крутой, вода начинает стекать с почвы, размывая верхний слой гумуса и делая почву менее питательной для роста растений. На больших высотах почва может быть слишком сухой, а в более влажных местах может не быть надлежащего баланса почвенного кислорода, питательных веществ и воды.

5. Время

Время отвечает за формирование горизонта. Чем дольше почва подвергается действию упомянутых выше почвообразующих факторов, тем больше будет развитие и состав почвы. Почвам на крутых склонах и в ветреных районах требуется больше времени для формирования из-за непрерывной эрозии по сравнению с более старыми и физически стабильными территориями.

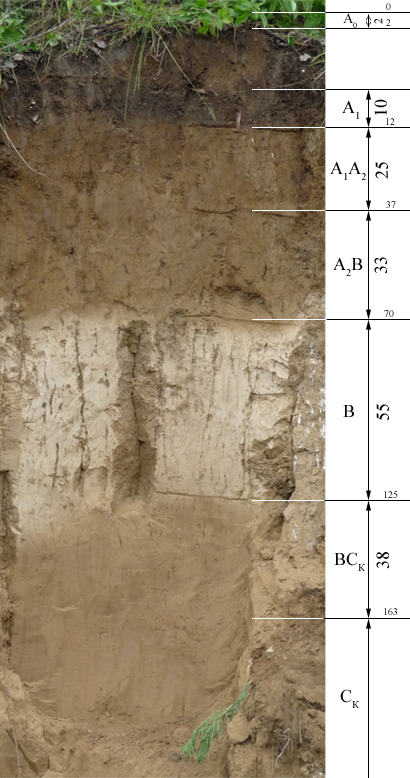

Слои почвы или почвенные горизонты

A0: лесная подстилка, в травянистых сообществах очёс. «Органогенный горизонт», сложенный из неразложившегося полностью опада.

Ad: дернина густо пронизан живыми корнями растений, если потянуть руками за стебли травянистых растений, то её слой отделяется от остальной части почвы.

А1: перегнойный, или гумусовый горизонт, образуется при накоплении остатков растений и животных и преобразовании их в гумус.

А2: известный как недра, это область, где накапливаются выщелоченные минералы. Обычно он плотный, светлый и с низким содержанием органических веществ.

В: субстрат, состоящий из дезинтегрированного материнского материала, с меньшим количеством глины и других отложений.

По ступеням эволюции. Эволюция Земли, ландшафтной оболочки, климата и биосферы

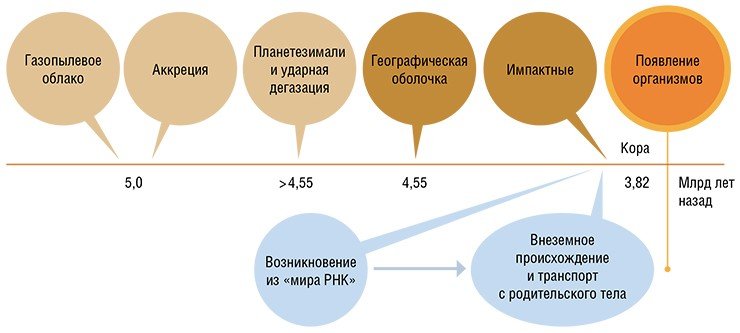

Наша планета образовалась из протопланетного газопылевого облака 4,5 млрд лет назад. В процессе своего развития Земля остывала, формировалась кора, океаны, атмосфера, изменялись конвективные режимы в мантии. Менялись очертания суши – тектоника плит приводила к образованию и распаду суперконтинентов. Установить особенности этих процессов оказалось возможным с помощью современных методов геологических исследований – анализа химического состава пород, их радиоизотопного датирования. Оказалось, что следствием непрерывного экспоненциального остывания планеты стали глобальные геологические процессы с четкой периодичностью: по крайней мере четыре известных на сегодня древних суперконтинента возникали через практически равные промежутки времени

Развитие нашей планеты – от планетного зародыша, сформировавшегося из окружавшего Солнце газопылевого облака, до ее современного состояния – прошло ряд важных стадий. Основным фактором, влияющим на изменение внутреннего и внешнего облика Земли, является ее непрерывное остывание после формирования ее 99,9 % массы, а также ступенчато-прогрессивное окисление ее поверхности и приповерхностных оболочек (земной коры, гидросферы, атмосферы). Информацию об этих изменениях можно получить путем сравнения эндогенных и приповерхностных процессов и явлений, а также анализа геологических данных, включающих содержание различных элементов в коре и ядре, радиоизотопный состав пород, результаты палеомагнитных исследований.

Реконструкция исторической картины происходивших с нашей планетой изменений, позволяет лучше понять ее современное состояние, оценить перспективы развития. Эти познания имеют для человечества значение, которое трудно переоценить.

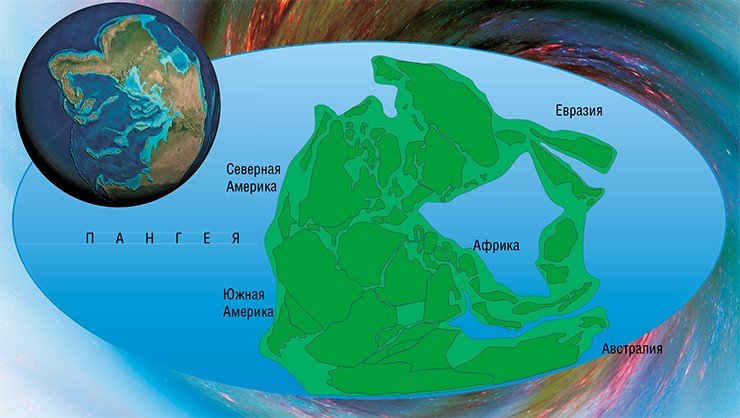

От Пангеи до Пангеи

Современные астрофизические данные говорят о том, что формирование Земли происходило по механизму горячей аккреции. В результате нагрева от падающих планетных зародышей и распада короткоживущих изотопов молодая планета была горячей, разогретой до достаточно высоких температур. В процессе эволюции Земля остывала – уменьшался средний тепловой поток и средняя температура мантии. Современная температура на границе верхней и нижней мантий составляет 2000—2100 °С, а в конце архея — начале протерозоя (2,6—2,7 млрд. лет назад) достигала 2400 °С. Затем это тепло рассеивалось в виде излучения в окружающее космическое пространство, запас тепловой энергии в недрах уменьшался.

Данные о температуре и тепловом потоке из мантии позволяют оценить интенсивность конвекции в нижней мантии. Происходившие при остывании Земли изменения теплового потока даже при практически постоянном температурном перепаде между верхней и нижней мантиями, по современным оценкам, могут приводить к существенным, на 2—3 порядка, изменениям вязкости магмы и числа Рэлея, характеризующего конвективные процессы. В архее из-за высоких значений теплового потока конвекция в нижней мантии была гораздо более интенсивной и близка к конвекции в современной астеносфере, восходящие потоки могли затрагивать и всю мантию в целом, и приводить к общемантийной конвекции, а в итоге – к «тектонике малых плит».

Изменения в режимах конвекции, и соответственно, в тектонике плит, приводили к сборке и распаду суперконтинентов. Этот процесс имел периодический характер. Наиболее крупный цикл (600—700 млн лет) можно установить прежде всего по периодам от «Пангеи до Пангеи» и максимумам изотопных датировок геологических пород. Достоверно установлена пермская Пангея IV, «собирание» которой достигло максимума в конце девона — начале карбона, 360 млн лет назад. Распад Пангеи IV начался в триасе около 230 млн лет назад. Cуперконтинент III – Родиния – существовал в интервале 1100—920 млн лет. Предшествующий суперконтинент II, называемый Карелий (или Колумбий), существовал около 1800—1650 млн лет. Доказательство существования Суперконтинента I пока еще весьма проблематично, интервал между ярко выраженными максимумами 2680 и 1880 млн лет равен 800 млн лет. Таким образом, оценки варьируют от 690 (645) до 800 млн лет, условно можно принять интервал от Пангеи до Пангеи 700 млн лет.

Непрерывное остывание Земли приводило к перестройке режимов конвекции в мантии. Удивительно то, что приблизительно экспоненциальное падение теплового потока из недр имело следствием хорошо прослеживающуюся периодичность формирования суперконтинентов, а следовательно, изменения в конвекции при этом носили так же периодический характер.

Сначала Земля была без Луны…

История Земли как планеты началась 4,55—4,44 млрд лет назад. Длительность первоначального роста и выделения железного ядра решающим образом зависела от динамической вязкости мантии, которая могла изменяться во время аккреции на два-три порядка. Поэтому оценки длительности этого этапа отличаются также на два порядка – от 10 млн лет до 1 млрд лет. Уточнить временные рамки позволили измерения содержания элементов гафния и вольфрама в земных и лунных породах, из которых следует, что земное ядро формировалось практически одновременно с ростом планеты, а именно – в первые 30—50 млн лет ее существования.

Согласно другой гипотезе, Луна могла образоваться за счет серии более мелких импактов тел, размером сопоставимых с ней самой. В этой модели Земля могла обладать небольшим по мощности ( ГАФНИЙ И ВОЛЬФРАМ – МЕТКИ ВРЕМЕНИ

Главным образом за счет падения комет к концу этапа аккреции была создана горячая атмосфера, состоявшая в основном из водорода и метана. В пересчете на воду ее масса могла составлять от 2 до 10 масс современной гидросферы. Но к рубежу 4,4 млрд лет ранняя атмосфера была потеряна за счет интенсивной диссипации водорода в космос, и началось ее окисление. Окисление атмосферы, поверхности Земли, а затем коры и верхней мантии продолжалось и в последующие этапы.

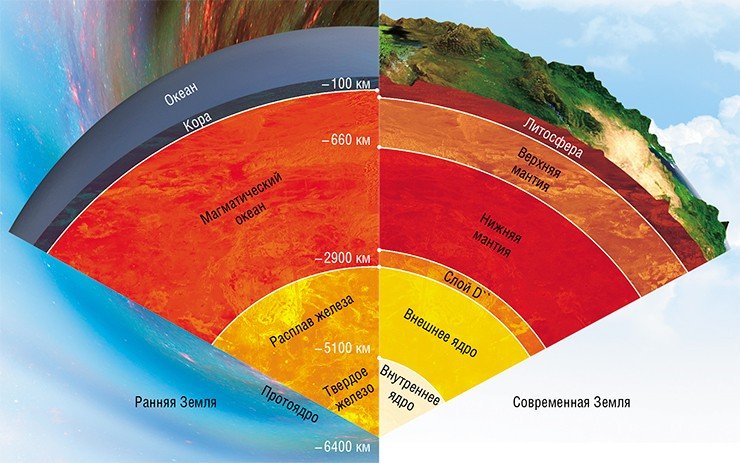

Хадей – юная Земля, океаны без жизни

Интервал от конца аккреции, 4,44 млрд лет, до 3,9 млрд лет носит название Хадей, или догеологическая стадия, поскольку геологическая летопись этого периода практически не сохранилась. В это время происходило наиболее интенсивное остывание планеты, исчезновение магматического океана, существовавшего в объеме, близком к верхней мантии, и разделение мантии на верхнюю и нижнюю. Начала формироваться кора, в том числе континентального типа, образовался Мировой океан на поверхности. Свидетельством существования в это время континентальной коры и океана считаются окатанные (что свидетельствует о наличии воды в жидком состоянии) цирконы с возрастом 4,0—4,2 млрд лет, а также отдельные цирконы, датируемые временем 4,4 млрд лет, выделенные из более молодых осадочных пород. В этих цирконах в некоторых случаях были найдены микровключения алмазов, для которых микроструктура и распределения тория и ванадия сходны с импактными алмазами на Луне. Этот факт говорит об их происхождении в результате интенсивной бомбардировки крупными метеоритами поверхности Земли.

Время существования магматического океана и его глубина, как указано выше, зависит от механизма образования Луны и интенсивности метеоритной бомбардировки и колеблется в значительных пределах, но после 4,0 млрд лет наличие магматического океана маловероятно. Тем не менее, B. C. Шкодзинский (2009) считает формирование магматического океана мощностью до 1000 км важнейшим событием в истории Земли и допускает наличие реликтов этого океана довольно длительное время (см. статью В. С. Шкодзинского в этом выпуске журнала на стр. 12).

Алмазный рубеж

В течение архея, 3,9—2,7 млрд лет назад, остывание мантии и ядра продолжалось, из-за чего появилось внутреннее ядро Земли и заметно, в 1,5—2 раза, усилилась напряженность магнитного поля. Отражением остывания верхних оболочек явилось массовое образование алмазов — 90 % древних алмазов, выносимых кимберлитами, появилось в интервале 3,2—2,9 млрд лет. Это связано, во-первых, с утолщением литосферы и, как следствие, возрастанием давления, создаваемого в твердых недрах весом пород — к середине архея толщина литосферы (кора плюс твердая мантия) превысила мощность 100 км. До этого времени толщина литосферы была 50 км и меньше. Примерно такую же толщину имеет современная океаническая литосфера. Во-вторых, происходило заметное окисление мантии, появились карбонатиты и растворы, обогащенные СО2. Они реагировали с метаном, выделяя углерод, из которого впоследствии формировались алмазы. Таким образом, «алмазный рубеж» является важным показателем изменения теплового режима и окисления мантии.

ГЛУБОКИЙ МАГМАТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

В целом к концу архея сформировалось от 20 до 50 % объема континентальной коры.

От «тектоники малых плит» к «тектонике плюмов» и суперконтинентам

Границе архея и протерозоя, отстоящей от наших дней на 2,6—2,7 млрд лет, соответствует один из главных максимумов формирования гранитов и щелочных пород, слагающих кору. Вероятно, в это же время образовался первый суперконтинент, но для установления его контуров и даже самого факта его существования не хватает геологических и палеомагнитных данных. До этого времени режим конвекции в мантии был близок к турбулентному и преобладала «тектоника малых плит». Весь архей, по мнению некоторых исследователей, режим конвекции в мантии был двуслойным, хотя, по другим оценкам, он мог быть скорее хаотичным (высокотурбулентным), но охватывал всю мантию.

В любом случае, на рубеже 2,6—2,7 млрд лет режим конвекции в мантии изменился, и это вызвало вышеописанные, а также и другие крупные последствия.

Из-за смены конвективных режимов появились суперплюмы (восходящие потоки в мантии) и началась «тектоника плюмов». Этому соответствует первый максимум возрастов мантийных пород. Вероятно, режим двуслойной конвекции в верхней и нижней мантии, если он имел место до этого рубежа, сохранился, но он нарушался крупными струями восходящих суперплюмов и крупными каплями плавящейся коры из зон субдукции, которые погружались до ядра. Магматические резервуары нижней и верхней мантии, по геохимическим данным, обособились вновь к 2,0—1,8 млрд лет.

В палеопротерозойский период, 2,6—1,8 млрд лет назад, сформировался основной объем континентальной коры. В конце этого этапа в интервале 1,9—1,7 млрд лет произошли крупнейшие коллизионные процессы тектонических плит, наблюдался второй по величине максимум гранитообразования. В это время произошло формирование суперконтинента, названного «Карелий» или «Колумбий».

Следующие за этим 1,7—0,7 млрд лет назад характеризуются низкой внутренней активностью Земли. В это время произошла перестройка мантийных течений – режим конвекции в мантии изменился от общемантийного к двуслойному, снизилась активность плюмов. В этот же период произошло собирание и распад третьего суперконтинента – Родинии (от рус. «родить»).

«Мертвая Земля» породила жизнь

Специального внимания заслуживает период около 750 млн лет назад. До рубежа 1 млрд лет все извлекаемые метаморфические породы свидетельствовали о достаточно небольшом давлении, существовавшем при их формировании. Примерная глубина, на которой может наблюдаться такое давление – порядка 40—60 км. Возрастом в 750 млн лет датируются породы, для образования которых необходимо более высокое давление. Это свидетельствует об увеличении глубины их формирования, 150—200 км, или, что то же самое, о снижении температуры при той же самой глубине. Например, для глубины 100 км температура могла снизиться от 1000 до 400—600 °С.

Это возможно только в том случае, если скорость субдукции (погружения коры в мантию) заметно повысилась и достигла или превысила современную максимальную скорость субдукции (около 10 см/год).

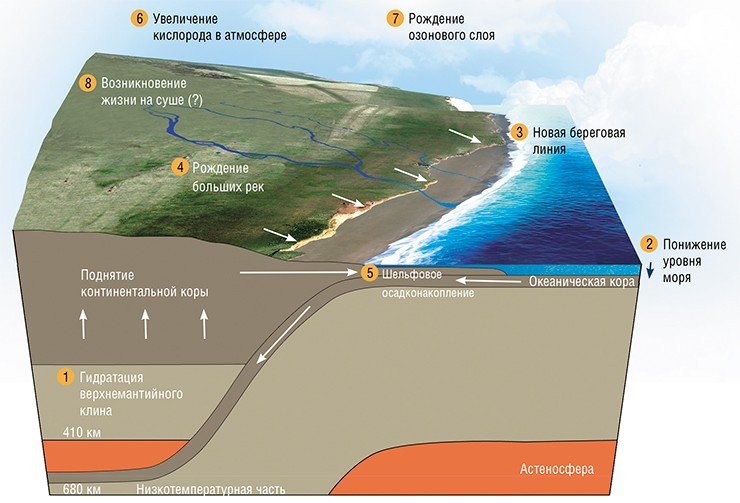

Ускорение процессов субдукции привело к возможности «затаскивать» водные минералы в мантию в зонах субдукции, что привело к гидратации и разбуханию верхнемантийного клина под континентом, из-за чего произошел подъем континентов и понижение уровня моря. Вследствие повышения разности высот континентов и моря появились системы больших рек, выносимые ими породы расширили шельф, усилилось шельфовое осадконакопление, произошло усиление фотосинтеза и увеличение концентрации углеводородов.

Фотосинтез привел к увеличению содержания кислорода в атмосфере, возникновению озонового слоя, защищающего поверхность от жесткого ультрафиолетового излучения, и на Земле создались условия для возникновения жизни на суше.

Перечисленным событиям предшествовало снижение внутренней активности Земли. Этот интервал некоторые авторы (Ш. Маруяма и др.) называют «Мертвая Земля», его особенности объясняются перестройкой конвективных течений и плюмов в мантии. Изменение мантийных течений привело к охлаждению поверхности Земли, и в интервале 750—600 млн лет проявились частые и крупные оледенения, из них, возможно, наиболее крупное – около 640 млн лет назад. Для состояния Земли в этот период применяют определение «snowball Earth» – замерзшая Земля, похожая на снежный шар. Первые гипотезы о возможности такого состояния родились из геохимических данных и палеомагнитных определений ледниковых отложений, которые в ряде случаев оказывались вблизи палеоэкватора. Здесь еще много неясностей и противоречий, поэтому приведенный сценарий глобальных оледенений – один из возможных.

Усиление субдукции в интервале 750—600 млн лет дало вспышку островодужного магматизма, сопровождавшегося масштабными извержениями вулканов, массовое, но очень изменчивое поступление СO2 в атмосферу, ее дополнительное окисление и потепление климата. Начиная с 600 млн лет и эндогенные системы, и климат, и биосфера развиваются по сценариям, сходным с современными.

Таким образом, имеющее непрерывный характер остывание и окисление Земли приводило к ряду разнообразных процессов. Менялись конвективные режимы в мантии, из-за чего собирались и распадались суперконтиненты. Росла толщина литосферы и земной коры, остывала поверхность, формировались моря и, соответственно, – осадочные породы. Кристаллизовавшаяся кора погружалась в зонах субдукции в мантию, поднимая находящиеся над ней континенты. Постепенно геологический характер планеты становился все более спокойным, снижалась средняя температура поверхности, возникли условия для жизни и эволюции живых форм.

Несмотря на то, что остывание Земли носило экспоненциальный характер, происходящие в ней тектонические и геологические процессы демонстрируют периодичность. Существует корреляция между химическим составом, возрастом пород, глубиной и температурой их образования, временем существования суперконтинентов, интенсивностью накопления осадков и рядом других показателей. Это указывает на то, что происходившие на планете процессы взаимосвязаны – геологические изменения поверхности являются следствием взаимодействия внутренних и внешних факторов, таких как активность конвекции в мантии, cолнечная активность и др. Это говорит о целостности происходящих на нашей планете явлений, о том, что Земля является единым организмом, живущим и развивающимся в своих различных аспектах согласованным образом.

Добрецов Н. Л. Основы тектоники и геодинамики / учебное пособие / Новосибирск: НГУ, 2011.

Wood B. The formation and differentiation of Earth // Physics Today. December 2011. P 40—45.

Монография Николая Леонтьевича Добрецова «Основы тектоники и геодинамики» задумывалась как современный учебник по тектонике и геодинамике для студентов-бакалавров по специальности «геология» к курсу лекций, который читается ее автором на геолого-геофизическом факультете НГУ. Однако по широте и глубине рассмотренных вопросов она, несомненно, полезна и интересна не только для студентов и аспирантов геологических специальностей, но и для специалистов из других областей знаний, связанных с эволюцией нашей планеты.

В настоящее время активно развивается новая парадигма геологии – глубинная геодинамика, оценивающая природу глобальных процессов с учетом взаимодействия разноглубинных, вплоть до ядра, оболочек Земли. В различных тектонических процессах показано широкое участие плюмов, горячих полей и суперплюмов (Зоненшайн, Кузьмин, 1983; Hoffman, 1997; Flower, 2000; Кузьмин и др., 2001; Ярмолюк, Коваленко и др., 2002; Добрецов, 2003). При этом происходят сложные процессы взаимодействия глубинного мантийного магматизма с корой и литосферной мантией с формированием бимодальных вулканических ассоциаций, габбро-гранитных серий и траппов. Учебной литературы по данной проблеме практически нет, в то же время в последние годы крупным магматическим провинциям и их металлогении уделяется большое внимание в зарубежных публикациях (Abbott et al., 2002; Ernst et al., 2004). В данной монографии этому разделу глубинной геодинамики уделено большое внимание. При этом приведен не только фактический материал, но и расчеты термохимической модели плюмов различной мощности, отделяющихся от границы ядро – верхняя мантия (слой D«), и их взаимодействия с различными геосферами. В отдельном разделе приведены данные по эволюции биосферы как одной из геосфер Земли. Этот раздел представляет интерес для палеонтологов и биологов.

Заведующий лабораторией петрологии и рудоносности магматических формаций Института геологии и минералогии, профессор, д. г.-м. н. А. Э. Изох