что такое веревка висельника

Висельник — повесившийся человек в народных поверьях

Самоубийство считается тягчайшим грехом, заслуживающим сурового наказания на том и на этом свете в последующих поколениях. Самоубийство нередко считалось у сербов возмездием за нечистые дела отцов и дедов: в таком случае висельник платил жизнью за преступления своих родителей (позарившхся на чужое добро или проклятых кем-нибудь). Таким образом, висельник нес наказание за свои и чужие грехи, и до него доходило давнее проклятие.

На могилу висельника, особенно вырытую на месте его гибели, проходящие мимо бросают ветки или камни. На Волыни считают, что «вішалника, знявші з дерева, треба на тому місці і поховаті, бо він не даром вибрав сам собі місце для смерті на могілу ему треба зелену гіляку кінуті, сказавші: «На, і я ще тобі дам!» Бо він з тею гілякою піде на суд Божій». В Екатеринославской губ. считали, что висельника не надо переносить с места смерти, а то он будет ходить на старое место семь дней. На Карпатах также полагали, что висельника следует закопать на месте его кончины. На его могилу бросали камни, о его смерти не звонили в церкви. У сербов считалось, что особенно опасно переносить труп висельника через сельские угодья, т. к. град побьет их там, где несли покойника.

Град бил село, в котором были висельники (и другие самоубийцы, ю.слав.). Души висельников, как и души утопленников, витают в облаках, в грозовых тучах, которыми они часто предводительствуют. Поэтому, чтобы отвести беду, следует либо умилостивить висельника и градовую тучу, выставив им угощение (хлеб, соль, чеснок, жареного цыпленка), либо отпугнуть (топором, навоем), либо отвести (заклинанием, возжиганием свеч).

Засуха также нередко объяснястся наказанием за грех висельника. Она может быть вызвана захоронением висельника на кладбище, и тогда нужно вырыть надмогильный крест и закопать покойника в другом месте, либо поливать могилу водой, если она в канаве за кладбищенской оградой или на развилке дорог (Полесье), либо разрыть могилу и вылить в нее несколько бочек воды, даже выбросить тело в пруд (Нижнее Поднепровье).

Этимологическая магия визвала запрет на вывешивание белья до Благовещения и после захода солнца: «А хто як повісіть, то будуть у селі вішальнікі. утопленікі» (Черниговщина).

LiveInternetLiveInternet

—Цитатник

Hairy Tale Очень красивый, красочный видеоролик. В одноминутном видео рассказана история, полна.

Про трубочистов Вот уже почти 400 лет профессия трубочиста в Северной Европе – одна из самых ува.

Озерная мистика НЕВЕРОЯТНЫЕ ОЗЕРА Природное озеро, наполненное настоящими чернилами, находится.

Никтограф Мало кто знает, что Льюис Кэрролл (он же математик Чарльз Доджсон) любил работать по но.

—Метки

—Рубрики

—Приложения

—Фотоальбом

—Видео

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Друзья

—Постоянные читатели

—Статистика

Веревка повешенного

ОТ ХОЗЯИНА ДНЕВНИКА.

Выкладываю довольно мрачную статью. Все ради знаний.

Использовать или не использовать дело каждого. А Интернет велик, я думаю, если люди зададутся целью, я их не остановлю найти материал и похуже.

Издревле считалось, что вещь, украденная у покойника приносила удачу в делах и служила путеводной звездой любому начинающему магу. Особое почтение оказывалось веревке повешенного. Про этот «амулет» ходило много слухов. На улицах древней Европы даже нанимались охранники, которые ночью оберегали виселицы от желающих приобрести диковинную вещицу себе. Суеверий про таинственный предмет собралось немало. В каждой стране существуют свои приметы и особенные ритуалы.

Веревка повешенного служит отличным средством от мигрени, если обмотать ее вокруг головы. А также может помочь человеку спастись от тяжелой болезни (лихорадки, рака) и быстро самоисцелиться. Зафиксировано много случаев, когда веревка повешенного, спрятанная под матрас больного – продлевала жизнь до тех пор, пока ее не вытаскивали из потайного места. Делали это исключительно, чтобы человек не мучился и скорее отправился на тот свет. В деревнях особая вещица защищала скот от голода, а урожай от засухи, если закапывали ее на огороде.

В церкви заказать сорокоуст на имя врага, в другой – поставить свечу за упокой. Дома приготовить алтарь: расстелить черную скатерть, зажечь черную свечу и на фотографию обидчика прочитать сорок раз сопроводительную молитву на тот свет. Потом взять веревку самоубийцы и обмотать фото со словами:

Веревка повешенного с изображением врага, должна быть перенесена на кладбище и прикреплена к дереву. При хорошем раскладе, которое растет на могиле. Будете уходить с кладбища, мысленно прошепчите:

«Не своё оставила, а грех Иуды и раба (имя)».

| Рубрики: | ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ/Обряды, ритуалы, заклинания |

Метки: Веревка повешенного

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Смертные казни: всё о повешении

Этим постом мы открываем цикл публикаций о смертных казнях. Невозможно заниматься уголовным процессом, игнорируя знания о высшей мере наказания, особенностях её применения и методах исполнения приговоров.

Именно данные о смертных казнях позволяют понять, как преломлялось правосудие в той или иной стране, как представления о гуманизме развивались и изменялись с течением времени. Сегодня поговорим о повешении. Казалось бы, что можно о нём рассказать. Как оказалось, многое! Поехали!

Самый распространённый способ казни

Повешение – самый распространённый способ казни, применявшийся большинством цивилизаций. На сегодняшний момент преступников всё ещё вешают более, чем в восьмидесяти государствах планеты.

Плюсы повешения очевидны – это очень просто и дёшево, а ещё достаточно зрелищно. Кстати, простота метода и доступность материалов делают повешение и самым распространённым способом самоубийства. Такой способ сведения счётов с жизнью, по статистике, выбирают свыше половины самоубийц.

Механизм повешения

Принцип повешения прост, как три копейки. Скользящая петля затягивается на шее приговорённого под действием его собственного веса. Силы, с которой это происходит, вполне достаточно для того, чтобы прекратили работать сразу несколько жизненно важных органов.

Верёвка сдавливает сонные артерии, из-за чего прекращается кровообращение. Вследствие этого гибнет головной мозг. Иногда при повешении повреждаются спинной мозг и ломаются шейные позвонки.

Повешение реализуется при помощи специальной конструкции, именуемой виселицей. Как правило, это вертикальный столб с прикреплённой сверху горизонтальной балкой. На балке фиксируется верёвка с петлёй.

Практически, эти две конструкции применяются во всём мире. Исключением является лишь треугольная турецкая виселица. Из брёвен строится тренога, верёвка крепится к её вершине. В Китае использовали «клетку для повешения» – но технически, это скорее орудие для удушения (мы ещё обсудим его в соответствующей статье).

Способы повешения

Казалось бы, какие тут могут быть способы. Но, как оказалось, их целых три. Давайте рассмотрим каждый из них:

Первый способ повешения

Приговорённый поднимается на некое возвышение – стул, деревянный ящик или, например, телегу. Потом на шею накидывают петлю. При этом подходе, палач или выбивает подставку из-под ног преступника, или толкает его вперёд.

Смерть при таком способе наиболее мучительна и наступает достаточно долго. Чтобы облегчить страдания приговорённого, иногда палачи висли на нём.

Второй способ повешения

Второй способ работает наоборот. Приговорённого не бросают вниз, а поднимают за шею вверх. Фактически, этот метод является удушением, а не повешением, но казнят таким образом приговорённых к повешению.

Подобный способ активно использовался в США при исполнении приговоров судов Линча (при линчевании). В двадцатом веке так исполняли приговоры на Ближнем Востоке (в Иране, Ираке и Сирии).

В ряде стран при повешении используется стрела строительного крана. Как правило, таким образом казнят за особенно резонансные преступления – этот метод казни обычно применяется публично.

Нередко агония казнимого продолжается более получаса.

Третий способ повешения

Метод этот был изобретён в Англии и для него необходимо чуть больше оборудования, чем для первых двух. Помимо виселицы, нужен ещё и эшафот – деревянный помост с раздвижным полом. При таком исполнении казни, верёвка натягивается наиболее быстро – настолько, что ломаются шейные позвонки.

В 1953 году специальная Королевская комиссия в Англии исследовала этот метод повешения и признала его оптимальным с точки зрения «человечности, надёжности и приличия».

Сегодня именно таким способом вешают в некоторых американских штатах, в Африке и многих странах Азии.

«Длинная капля»

Разработанный Королевской комиссией «гуманный» метод стал апофеозом борьбы за права приговорённых. Эксперты работали с 1949 по 1953 год – четыре года. Этот способ повешения получил название «длинная капля», а в оригинале – long drop. Её суть сводилась к гарантированному перелому шейных позвонков вследствие резкого падения.

Палачи во все времена очень ревностно относились к авторству методов казней и своему мастерству. Признание «длинной капли» повергло английских специалистов в шок, ведь этот метод придумали в Ирландии. Впрочем, англичане соседей всё-таки переспорили, и вплоть до отмены повешений (это случилось в 1964 году) считалось, что именно в Англии превратили изуверский средневековый метод казни в современный и гуманный способ приведения приговоров в исполнение.

Сегодня «длинная капля» – самый популярный способ повешения в мире. Ещё бы, все стремятся к максимальной гуманизации казней (сарказм). Ритуал прописан достаточно подробно. Осуждённый со связанными за спиной руками ставится посередине люка в эшафоте – одной ногой на одну створку, другой – на другую.

Створки соединяются верёвкой, которую в нужный момент перерезают или (реже) пережигают. Часто механизм приводится в действие и при помощи специального рычага. Приговорённым связывают лодыжки, а на голову накидывают капюшон (бежевый, чёрный или белый – в зависимости от государства, исполняющего казнь). В Хорватии приговорённого зашивали в мешок целиком.

Верёвку над виселицей сворачивают особым способом – кольцами. Так она разворачивается под весом приговорённого без помех, ускоряя его движение вниз и обеспечивая нужный эффект. «Длинная капля» – это петля особой формы, которая накидывается так, чтобы узел оказался под левой стороной нижней челюсти.

Качество результата определяется длиной верёвки, которая зависит от веса и роста преступника – крепление устроено таким образом, что палач может регулировать длину.

Чтобы казнь прошла без осечек, комиссия постановила производить «контрольное повешение» – репетицию казни, при которой вешают мешок песка нужного веса.

Топор – дворянам, верёвка – простолюдинам

Уже в древности повешение считалось позорным. В таком статусе этот метод казни упоминается ещё в Ветхом Завете, где трупы аморейских царей было приказано оставить на виселицах до захода солнца.

Висящие на виселице трупы оставляли до полного разложения или уничтожения зверями и птицами. Зловонные останки внушали ужас населению европейских городов. Тот же подход практиковал и Пётр Великий.

Останки снимали с виселиц тогда, когда уже особенно нечего было снимать. Приговорённых к смертной казни не хоронили, кости сбрасывали в специальный колодец. В Европе он назывался словом «оссуарий», в России – словом «костница».

В Германии виселица не использовалась с 1871 года, когда в уголовном кодексе осталось лишь обезглавливание, а в военном уставе – расстрел. Вешать продолжали лишь в некоторых немецких протекторатах и только местных аборигенов.

В советском союзе вешали исключительно военных преступников. Обычных уголовников расстреливали.

Повешение головой вниз

Головой вниз вешали для максимального унижения приговорённого. В апреле 1945 года именно так повесили уже казнённого Муссолини, а с ним – труп его любовницы Клары Петаччи (Кларетты).

Повешение как праздник

Как правило, повешение преступников превращалось в большой праздник, происходило при большом скоплении народа, обычно в воскресный день. В восемнадцатом веке в Англии дни важных казней специально объявляли выходными – для увеличения явки граждан.

Приговорённого везли из тюрьмы к месту казни на телеге, сажали спиной к лошади. Процессию всегда сопровождал священнослужитель, за телегой следовал палач. На шею ещё перед началом этапирования накидывали три верёвки – две так называемые «тортузы» (со скользящей петлёй) и «жет», за который палач сдёргивал преступника с подставки или лестницы.

Если процессия проходила мимо монастыря, монашенки угощали преступника вином и хлебом – этот момент был отдельным праздником и у монастырей традиционно собирались толпы народа. Особенно распространённым этот обычай был во Франции. Прикоснуться к приговорённому было чем-то вроде хорошей приметы.

Около виселицы приговорённого ждали монахи или грешники. Они пели «Радуйся, Царица Небесная» (Salve, Regina). Палач первым поднимался на эшафот – задом наперёд, держа преступника за верёвки. Приведя жертву на место, палач быстро крепил тортузы к перекладине виселицы и дёргал за жет. Нередко третьей верёвкой палачи пренебрегали, просто спихивая приговорённого коленом. Это называлось пафосным «отправить в вечность».

После успешной казни гвардейцы, полицейские, палач и священник отправлялись в замок – город оплачивал им роскошный пир.

Вообще, повешение быстро стало общественным мероприятием, своего рода публичным спектаклем и развлечением. Как мы уже писали, нередко перед казнью, прямо на площади, имитировали судебный процесс, саму казнь продумывали, как полноценную театральную постановку. Особенно это практиковалось в случае массовых казней и казней политических преступников.

Особым шиком было сделать казнь максимально красивой. Известно, что после взятия католиками Анже в 1562 году, протестанты были повешены идеально симметрично. Организаторы казни очень этим гордились. Другие палачи часто «развешивали» жертв по росту или весу, чередовали больших и маленьких – в общем, упражнялись в эстетике, как могли.

Повторные казни

Нередко можно слышать о том, что осуждённых казнили лишь единожды, и если что-то шло не так (например, рвалась верёвка) – миловали. Несмотря на большое распространение этой версии, она является заблуждением, и если подобная практика и существовала – она была скорее единичным случаем, исключением из общего правила.

В России иногда действительно отпускали счастливчиков, считая, что бог не желает их смерти. Впрочем, это противоречило воинскому уставу, предписывающему казнить до победного. Позже суды стали добавлять к приговорам: «висеть, пока не наступит смерть». Это развязывало палачам руки, оправдывало повторные казни. Если случалась накладка, палач колол жертве пятки (чтобы вернуть в сознание) и повторял процедуру повешения.

Особенно часто ошибки случались у начинающих палачей. На такие ситуации был богат, в частности, XIX век, когда опытных специалистов не хватало в большинстве стран, включая Россию. Наиболее известным случаем можно считать казнь декабристов. Троих из них не выдержали верёвки, а тучного Пестеля, согласно некоторым свидетельствам, и вовсе казнили только с третьего раза.

В Англии существовала и практика «повешения до полного разложения». Последним удостоился такого приговора человек по имени Джеймс Кук (не тот, которого сожрали аборигены) – он был повешен в 1823 году.

Случалось, что повешенные умирали не сразу. Известно о человеке по имени Грин, который ожил в гробу. Документальных подтверждений нет – кроме того, повешенных довольно редко хоронили в гробах.

В 1927 году в Англии сразу двое осуждённых подельников «ожили» после снятия с виселицы, честно провисев на ней по пятнадцать минут. Наглецам добавили по полчаса.

От чего зависит результат повешения

Как мы уже слегка обмолвились, успех повешения зависел от опыта палача. Кроме того, в разных странах и регионах использовали разные методы казни – нюансы нередко влияли на эффективность экзекуции.

Например, в Париже рубежа 17-18 веков (почти до самой революции) было принято помещать петлю под челюсть и затылочную кость – благодаря такому подходу практически всегда ломалась шея, казнь получалась быстрой.

В других регионах Франции петлю чаще располагали поверх затылка. Чтобы петля не соскочила в самый ответственный момент, дополнительно завязывали специальный узел, который попадал на гортань или трахею приговорённого.

Повышению вероятности перелома позвоночника служит и британский метод – когда петля помещается под левую сторону нижней челюсти преступника. Именно этот метод был признан наиболее гуманным способом казни – помните, мы говорили об этом выше.

Американские палачи предпочитают размещать узел за правым ухом – из-за этого шея приговорённого сильно растягивается, а иногда у него даже отрывается голова.

Повесить можно не только за шею

Кстати, история знает не много способов казни, когда петлю накидывают не на шею приговорённого, а на другие места. Разнообразие подходов может свести слабовольного читателя с ума или, как минимум, опрокинуть в обморок.

Повешение за конечности

За ноги, как правило, вешали тех, кого приговаривали к растерзанию животными. Считать такой метод повешением – не совсем правильно, мы будем его обсуждать в статье о казнях при помощи животных.

За руки обычно вешали над огнём. В принципе, и это не совсем повешение – скорее чуть более изуверский и унизительный метод сожжения.

Повешение за подмышки

Иногда для этого вида казни использовали термин «медленное повешение» – на наш взгляд, довольно меткий.

Повешение за другие части тела

У многих восточных народов было принято вешать преступников за волосы. Римляне предпочитали вешать за половые органы – так поступали и во многих других странах средневековой Европы.

Самым же страшным вариантом повешения было поднимание тела на железном крюке, поддетом под одно из рёбер. За рёбра вешали и в Японии. В Персии вешали за ступни.

«Бандитские виселицы»

Как мы уже обсуждали, повешение было не только методом казни, но и мощным способом воздействия на общество, инструментом устрашения и запугивания. Повешенных нередко не снимали с виселиц до разложения трупа. Особенно популярным этот подход был в Европе. В России тоже применялся.

«Бандитские виселицы» ввёл в обиход Филипп Красивый. Они отличаются от обычных тем, что на них оставляли висеть не только тех, кто был повешен, но и преступников («бандитов»), казнённых другими способами (или, например, убитых при задержании). На одной балке могли висеть более полусотни человек.

Такие виселицы нередко расставляли вдоль основных дорог, располагали на естественных возвышенностях. О таких выставках не раз упоминается в романах Александра Дюма – в описываемые им времена развешенные по улице преступники были естественной и распространённой частью пейзажа. В Англии виселицы ставили настолько часто, что на некоторых дорогах их превращали в верстовые столбы.

Во Франции ещё практиковалось использование при сооружении виселицы разного количества поперечных балок – обычно оно зависело от титула судьи. Если правосудие вершил обычный дворянин, ставилась две балки, если какой-нибудь барон – четыре, если герцог – восемь. Король и вовсе мог наворотить любое количество балок по своему усмотрению.

Что такое Монфокон

В основном, «Бандитские виселицы» устанавливали на севере Парижа, в местности, которая называлась «Холм Монфокона». Это название довольно быстро закрепилось за самой виселицей.

Монфокон – на заднем плане. На переднем людей жгут, об этом поговорим в отдельной статье.

Монфокон был даже не совсем виселицей, а ещё более капитальным сооружением. Вход на этот эшафот преграждала тяжёлая дверь. Основанием служила массивная бутовая платформа, на которую приходилось подниматься по каменной лестнице. На деревянных балках Монфокона стационарно были закреплены цепи, на которых палачи могли вешать и живых, и мёртвых.

Посередине Монфокона была обустроена огромная яма, куда сбрасывались недоеденные птицами останки приговорённых. Обычно повешенных снимали с цепей только в одном случае – когда не хватало свободных мест.

Виселица была огромной, но в 1416 и 1457 годах её пришлось расширить – рядом возвели ещё две виселицы. Сложно себе представить, насколько зловеще выглядело это место, постоянно кишащее кричащими воронами, на много километров источающее запах гниющей человеческой плоти.

Вешать на Монфоконе перестали только при Людовике Тринадцатом, а разберут виселицы и вовсе в 1761 году. Сто лет спустя в этом ужасном месте разобьют огромный парк Бют-Шомон, площадью свыше 25 гектаров. Его автором станет Жан-Шарль Альфан, спроектировавший Булонский лес.

Подобные Монфокону стационарные виселицы возводили и в других городах Франции, а также в других странах. В Англии ими пользовались почти до конца девятнадцатого века. Вид виселицы (даже пустой) внушал страх гражданам, побуждал их к законопослушному поведению. Это, впрочем, довольно спорное утверждение.

Никто не боялся виселиц

Не то, чтобы метод устрашения работал – виселиц в Европе быстро перестали бояться, стали давать им весёлые клички. В принципе, государства сами спровоцировали это явление, превращая повешения в праздники и балаганы.

Даже после самых жестоких и массовых повешений люди просто молча расходились по домам, во время казней пили и водили хороводы, плясали и горланили песни, а владельцы самых удобных балконов сшибали деньгу, сдавая их в аренду обеспеченным зевакам.

К запахам и виду раскачивающихся преступников тоже довольно быстро все привыкли. Пытаясь напугать людей, их сделали безразличными к повешению. Верёвки с казней стали талисманами, резались на куски, которые потом довольно дорого продавались, становясь прибавкой к жалованию палача. Всё изменит гильотина, долгое время внушавшая страх даже ко всему привыкшим французам. О казнях на гильотине поговорим в одной из следующих статей.

О том, что для устрашения виселицы не подходят, говорили и в Англии, где в 1820 году повесили разом 250 преступников. 175 из них ранее неоднократно присутствовали при аналогичных казнях. В 1886 году в Бристоле из 167 приговорённых повешений не видели лишь трое.

За что вешали людей

Пора бы рассказать, за что вешали людей. Сталинский вариант («за шею») не предлагать. Если говорить коротко – за что угодно. В 1535 году можно было отправиться на виселицу за то, что не побрился. Простолюдинов и вовсе вешали чуть что – за кражи репы на базаре и за другие мелкие провинности.

В дореволюционной Франции существовало 215 поводов оказаться на виселице. В 1823 году в Англии был принят так называемый «Кровавый кодекс», которым повешение было предусмотрено за 350 преступлений. Документ был настолько жесток, что уже в 1837 году его немного «успокоили» – оставили «всего» 220 статей, по которым отправляли на виселицу.

Либерализация продолжилась. В 1839 году оставили пятнадцать статей, в 1861 их число сократили до четырёх (примерно тогда же в Лондоне открыли метро).

В каких странах вешают до сих пор

В своей книге «Смертная казнь: История и виды высшей меры наказания от начала времён до наших дней» Мартен Монестье приводит следующий список стран, где вплоть до девяностых годов двадцатого века применяется повешение.

Список, конечно, устарел – часть стран успела отказаться от смертной казни вообще, другие перестали только вешать, предпочитая теперь расстрелы или смертельные инъекции. В приведённом списке, например, есть Гонконг, где от смертной казни давно отказались. Кроме того, непонятно, почему в списке СНГ называется страной.

Найти хоть сколько-нибудь актуальный список по состоянию на 2020 год нам пока не удалось – соответствующий запрос мы отправили в Amnesty International. Если ответят – опубликуем.

Теория для начинающих

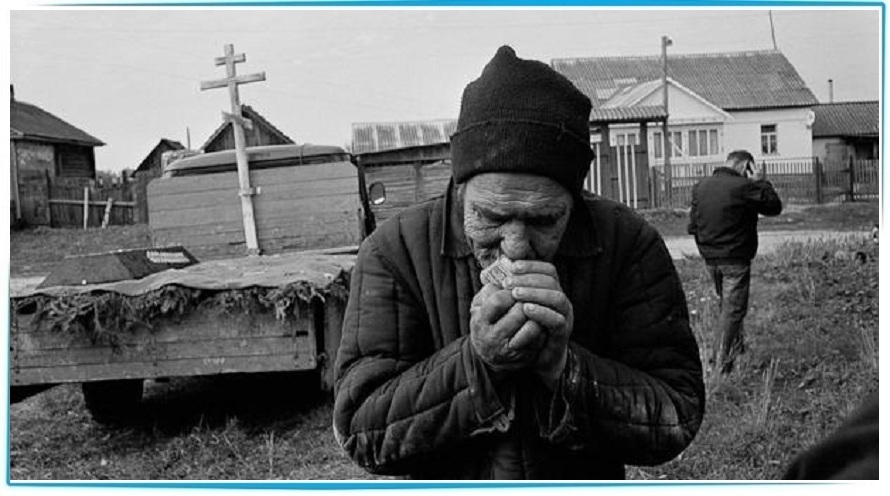

Почему в деревнях опасались висельников и самоубийц?

Деревенские висельники и самоубийцы, поверья и приметы.

Согласно поверьям многих народностей, висельник – человек, завершивший свой жизненный путь, наложивший на себя руки, выбрав один из самых ужасных способов, лишивший себя собственной души и убивший её. Старинные суеверия гласят, что судьба висельника предопределена ещё на момент его рождения, выжжена на его ладонях яркой линией, предсказана многими приметами. С убившими себя связаны многие предрассудки и суеверия, предметы, что были в руках висельника в момент смерти, использовались в магии и колдовстве. И именно о них мы поговорим сегодня.

Самоубийство – грех или наказание?

В верованиях многих народностей самоубийство приравнивается к числу самых тяжёлых грехов, замаливать которые придётся многим грядущим поколениям. В старину верили, что человек, завершивший свой жизненный путь этим страшным способом, проклинает не только бессмертную свою душу, но и свой род, оставляя на нём печать греха. В течение многих лет люди, рождённые в этом роду, будут покидать мир живых, также избирая путь висельника.

В традициях иных народов, в числе которых сербы, самоубийство трактуется несколько иначе, и считается наказанием, понести которое должны потомки за злодеяния своих пращуров. Иными словами, это своего рода отработка кармы, призванная очистить род от пятен греха посредством взимания в качестве платы жизни одного из его представителей.

Как бы то ни было, в верованиях практически всех народностей самоубийство считалось грехом, который препятствовал проведению традиционных похоронных обрядов.

Так, до недавних пор висельников хоронили на том месте, где они завершили свой жизненный путь, либо за оградой погоста. Совершать похоронные обряды над телом усопшего запрещалось категорически, и отступление от этого запрета также приравнивалось к тяжкому греху.

Могила висельника, а также место, где рассталась с телом его душа, признавались нечистыми. Существует много историй, согласно которым призрак ушедшего, не нашедший покоя в мирах потусторонних, пугал и тревожил живых людей.

Одежда, что была на самоубийце, а также предметы, при помощи которых он покинул этот мир, нередко захоранивались вместе с телом. Объяснение этим действам простое – вещи были наделены особенно сильной тёмной энергетикой и нередко использовались колдунами и магами в нечистых делах. Одним словом, человек наложивший на себя руки, становился частью тёмного мира призраков и демонов.

Какие приметы и суеверия по этому вопросу существуют?

С висельниками связано множество суеверий и поверий, рассмотрим лишь некоторые из них, что живы и распространены и поныне:

А вот верёвка, при помощи которой удавился человек, напротив, считалась талисманом, приносящим удачу, счастье и несметные богатства. Принято было считать, что тот, кто завладеет хотя бы кусочком этой верёвки, навсегда обратит к себе лицо удачи и никогда не будет нуждаться в чём-либо. В связи с этим верёвку нередко закапывали с телом висельника или зарывали после в его могилу, эта мера позволяла оградить живых от следования нечистым и греховным ритуалам.

Чтобы висельник или человек, наложивший на себя руки не бродил по ночам, не рушил покой мирных жителей, имя и место его захоронения предавали забвению. Могилу самоубийцы сравнивали с землёй, на ней не оставляли никаких знаков, которые могли бы указать на место упокоения человека. Эти действия считались своего рода наказанием и оборачивались страданиями для усопшего в мире ином. Поминать повешенного, говорить о нём или упоминать в молитвах запрещалось даже членам его семьи, которые, нарушив сей запрет, могли навлечь на себя беды и несчастья.

Семье висельника предстояло пройти через ряд обрядов и ритуалов, которые призваны были очистить род от негатива (попросту отрекались). В противном случае мятущаяся душа самоубийцы могла прибрать к себе тех, кто принадлежит к этому роду.

С гибелью висельника связаны были различные приметы. Так, засуха, неурожаи, гибель скота в деревне, где был повешенный, считались последствиями совершённого самоубийцей греха. Чтобы защититься от сил стихий, жители селений проводили разного рода ритуалы и обряды.

Так, чтобы отвести засуху и вызвать дождь, могилу висельника поливали ключевой или колодезной водой, предварительно раскопав землю. Чтобы остановить гибель скота и отвести прочие беды, могилу самоубийцы засыпали солью. Принято было считать, что эта мера лишала дух повешенного силы и препятствовала его дальнейшим злодеяниям.

Однако некоторые народности практиковали несколько иной подход. Так, для успокоения души усопшего, её усмирения и задабривания на могилу самоубийцы приносили сладости, домашние лакомства и другую снедь.

Если же приведённые выше способы не приводили к желаемым результатам, односельчане висельника могли пойти на кардинальные меры, которые заключались в перезахоронении трупа или сбрасывании праха мёртвого тела в текучую воду.

Как бы то ни было, большинство суеверий теперь осталось в прошлом. Однако и по сей день представители ряда религий с крайним неодобрением относятся к висельникам. И сейчас под запретом проведение над телом усопшего традиционных обрядов и ритуалов, призванных облегчить путь души в мир иной. И по сей день, человек, наложивший на себя руки, в мире магии считается желанной добычей. По этой причине не совершайте подобных ошибок и глупостей.