что такое венская система в чем состояло ее значение

Венская система международных отношений

Победа союзных держав над наполеоновской Францией завершила бурный период европейской истории, который начался с французской революции XVIII в. Наступил мир. Победителям предстояло решить множество вопросов политического устройства послевоенной Европы. Для этого они организовали большой дипломатический конгресс (съезд), который закрепил новое соотношение сил в Европе, сложившееся к этому времени.

Принципы и задачи Венского конгресса

Это был первый международный конгресс представителей всех европейских стран (кроме Турции). Он открылся в сентябре 1814 г. в столице Австрии Вене.

Венский конгресс руководствовался принципами легитимизма и политического равновесия. Легитимизм (законность) означал восстановление в правах законных династий, свергнутых французской революцией и Наполеоном. Предполагалось также хотя бы частичное восстановление прежних позиций дворянства и феодальных порядков. Европейское равновесие означало недопущение усиления какой-либо одной великой державы в ущерб другим.

На основе этих принципов конгресс решал конкретные задачи: какие границы определить для Франции; кому и какие земли передать; какие династии восстановить.

Венский конгресс: работа коронованных особ и дипломатов сопровождалась пышными церемониями

Противоречия между великими державами

Главную роль на переговорах играли совещания представителей четырех великих держав-победительниц: Англии, Австрии, России и Пруссии. Позже в этот комитет четырех сумел войти представитель Франции — тоже великой, но побежденной державы. Образовался комитет пяти — руководящий штаб конгресса. Мнения остальных представителей государств большого значения не имели.

С самого начала возникло много спорных вопросов. Важнейший из них — польско-саксонский. Россия желала получить почти все польские земли, а Пруссия — всю Саксонию. Австрия, Англия и Франция решительно возражали, ссылаясь на нарушение европейского равновесия в пользу России и Пруссии. Разногласия между державами настолько обострились, что в январе 1815 г. Англия, Австрия и Франция заключили тайный союзный договор, направленный против России и Пруссии. Поэтому последним пришлось отказаться от своих намерений и пойти на уступки.

Заключительный акт

9 июня 1815 г. был подписан главный документ — Заключительный акт Венского конгресса, состоявший из 121 статьи. Это был самый обширный договор из всех международных соглашений, которые заключались до сих пор.

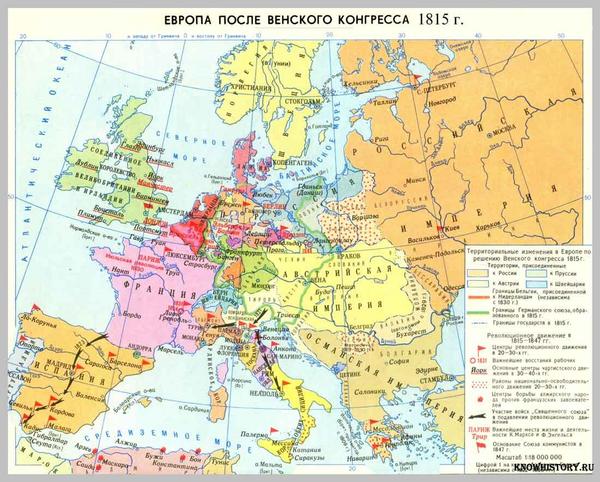

Он предусматривал территориальный передел Европы в интересах победивших держав. Побежденная Франция была лишена всех завоеваний и возвращена к довоенным границам 1792 г. К России отошла большая часть польских земель с Варшавой. Пруссия получила северную часть Саксонии, богатейшие германские области — Рейнскую провинцию и Вестфалию, а также шведскую Померанию и западные польские земли с городом Познань.

Австрии была передана Северо-Восточная Италия (Ломбардия, Венеция). На троны небольших итальянских герцогств были посажены государи из австрийского дома Габсбургов. Герцогство Парма, например, было отдано в пожизненное владение дочери австрийского императора, второй жене Наполеона Марии Луизе. Австрия получила преобладающее влияние в итальянских делах.

Англия на Европейском континенте не получила ничего, но она сохранила остров Мальту и недавно захваченные владения других стран — Капскую колонию на юге Африки и остров Цейлон.

Европа после Венского конгресса, 1815

Распределяя земли и проводя новые границы, главные участники Венского конгресса не обращали внимания ни на религию, ни на национальность, ни на желания народов. Главным для них было количество квадратных километров и жителей. Католическая Бельгия соединялась с протестантской Голландией в единое Нидерландское королевство. Норвегия была отобрана у Дании, которая поддерживала Наполеона, и передана Швеции. Вопреки стремлениям немцев и итальянцев к объединению была сохранена раздробленность Германии и Италии. Не немецкое население многонациональной Австрийской империи (венгры, славяне, итальянцы) оказалось в неравном положении с немецким и подвергалось национальному угнетению.

Новый международный порядок, установленный венским и некоторыми другими соглашениями, получил название «венской системы». Это была первая попытка установления мира в Европе на основе коллективного договора, принципов легитимизма и равновесия.

Создание Священного союза

Европейские государи преследовали вполне определенные политические цели: всегда и везде оказывать друг другу взаимную помощь. О какой помощи шла речь? Прежде всего — о совместной борьбе против революций и любых потрясений, способных изменить сложившийся порядок вещей. Главная цель Священного союза — сохранить в Европе все как есть и прежде всего — троны, не допустить значительных перемен во внутренней жизни государств. Многие европейские правители хорошо понимали, что изменения и реформы в экономике и политике неизбежны и даже желательны, но они хотели свести их к минимуму и осуществлять их своими руками.

Таким образом, «венская система» и Священный союз придали Европе совершенно новый облик. Изменилась ее политическая карта. Иным стал характер отношений между государствами. Началось наступление на идеи и лозунги французской революции (свобода, равенство, братство), на наполеоновское буржуазное наследие.

В Европе восторжествовала политическая реакция, открыто проявлявшаяся в стремлении насильственно возвратить старые порядки, нравы и обычаи.

Обострение отношений между участниками Священного союза в 20—40-х гг. XIX в.

После расправы с итальянскими и испанской революциями отношения между великими державами стали ухудшаться. В этот период обострился восточный вопрос, т. е. вопрос о судьбе балканских народов, находившихся под властью Турции, и о контроле над проливами Босфор и Дарданеллы, соединявшими Черное море со Средиземным и принадлежащими Турции.

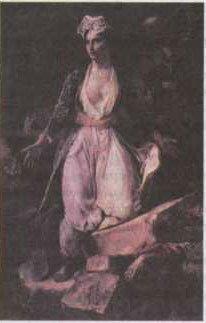

Картина Э. Делакруа «Греческое восстание»

Борьба греческого народа за независимость вдохновляла творчество многих знаменитых европейцев. На картине Э. Делакруа «Греческое восстание» Греция предстает в виде простой крестьянской девушки, символизирующей свободу. На заднем плане — экзотическая фигура турка, олицетворяющая столетия порабощения

В 1821—1829 гг. на Балканах произошло национально-освободительное революционное восстание греков против турецкого господства. Правила «венской системы» и Священного союза требовали от европейских монархов рассматривать восстание как мятеж против законного государя. Но каждая из великих держав стремилась воспользоваться событиями в Греции прежде всего для укрепления своих позиций на Ближнем Востоке и ослабления там влияния других стран. В конечном итоге была достигнута договоренность о признании независимости Греции, но ей навязали монархический строй.

В начале 30-х гг. произошло новое обострение международного положения в Европе в связи с революциями во Франции и Бельгии, входившей тогда в состав Нидерландского королевства. Разногласия между европейскими государствами не позволили организовать совместное выступление и сохранить прежние режимы и границы. Священный союз фактически распался, созвать новые конгрессы было невозможно. В результате революции Бельгия стала независимым королевством. Это означало, что система границ, установленных Венским конгрессом, начала разрушаться.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Во время конгресса представителей держав-победительниц Наполеона Вена стала главным городом всей монархической Европы, к которому было привлечено внимание всех правительств и общественности. Здесь собрались 2 императора (русский и австрийский), 4 короля, 2 наследных принца и 3 великие герцогини. На конгресс прибыло 450 дипломатов и официальных представителей с многочисленным обслуживающим персоналом. Переговоры сопровождались торжественными пышными балами. Конгресс в шутку называли «танцующим». В то же время велась напряженная работа, решались сложные вопросы.

Венская система международных отношений 1815-1870 гг

Вы будете перенаправлены на Автор24

Периоды развития Венской системы международных отношений

После окончания наполеоновских войн и разгрома Первой империи во Франции возникла острая необходимость урегулирования международных отношений. В сентябре 1814 года представители из практически всех европейских стран (общее количество представленных – 216) прибыли в Вену для разработки основных принципов послевоенного мира. Условия созыва конгресса были определены в Парижском мире об окончании войны между Францией и Шестой коалицией.

Шестая коалиция – союз европейских монархов против захватнических планов наполеона. Существовала в 1812-1814 годах. Участники:

Позднее присоединились к союзу Швеция, Испания и Португалия.

Главную роль на Венском конгрессе играли две страны: Англия и Россия. Утверждённая в 1815 году Венская система международных отношений просуществовала 35 лет. Её крах начался после развязывания Крымской войны. всё время существования данной системы можно разделить на два этапа:

Противоречия Венской системы

В самом формировании Венской системы были заложены существенные противоречия, которые впоследствии приведут её к кризису. Краеугольную проблему – реставрация дореволюционных порядков – изначально предлагалось решить двумя путями:

Готовые работы на аналогичную тему

При принятии международных решений вторая позиция (англо-российская) преобладала.

Второй краеугольный камень Венской системы – территориальное переустройство государств Европы. Хотя попытки Пруссии отделить от Франции значительные площади были отвергнуты, заложенные в Заключительном акте границы вызывали недовольство многих стран.

Значение Венской системы международных отношений

Венская система международных отношений считается первым проявлением коллективной безопасности. В рамках этой структуры чётко сформулировали понятие «великая держава». Такими являлись Россия, Великобритания и Австрия.

Систему называют «Европейским концертом», так как она утвердила и поддерживала строгий баланс сил. Основу равновесия представляли Великобритания, Россия, Франция, Австрия и Пруссия. Эти страны проводили конференции для решения международных проблем, которые могли привести к войне. До Крымской войны крупных военных столкновений в Европе не возникало.

Большие государства огранили свободу своих действий на международной арене. Они учитывали права маленьких государств, не выдвигали цели уничтожение другой большой державы.

Особенности Венской системы международных отношений.

Специфика и важнейшие участники Венской системы международных отношений. Священный союз.

Венская система международных отношений (или «Европейский концерт») — система международных отношений, сложившаяся после Наполеоновских войн. Была нормативно закреплена Венским конгрессом 1814—1815 гг. В конгрессе, проходившем в Вене под председательством Меттерниха, участвовали представители всех европейских государств за исключением Османской империи. В рамках этой системы впервые было сформулировано понятие великие державы (тогда в первую очередь Россия, Австрия, Великобритания), окончательно оформилась многосторонняя дипломатия. Многие исследователи называют Венскую систему МО первым примером коллективной безопасности, что было актуально на протяжении 35 лет, до начала Крымской войны. Также были систематизированы и унифицированы дипломатические ранги (посол, посланник и поверенный в делах) и четыре типа консульских учреждений. Были определены дипломатический иммунитет и дипломатическая вализа.

Особенности Венской системы международных отношений.

Венский конгресс сыграл ключевую роль в формировании стойкой парадигмы отношений между ведущими европейскими государствами. Началась эпоха «Европейского концерта» — баланса сил между европейскими государствами. Европейский концерт базировался на общем согласии больших государств: России, Австрии, Пруссии, Франции, Великобритании. Любое обострение отношений между ними могло привести к разрушению международной системы.

В отличие от Вестфальской системы международных отношений элементами Венской системы выступали не только государства, но и коалиции государств.

Одной из основ «Европейского концерта» стал принцип поддержания баланса сил. Ответственность за это полагалась на большие государства. Эта ответственность реализовывалась через проведение большого количества международных конференций для урегулирования проблем, которые угрожали миру. Среди таких конференций важное значение имели Парижская конференция 1856 года, Лондонская конференция 1871 года, Берлинская конференция 1878 года.

В пределах баланса сил государства могли изменять состав союзников для обеспечения собственных интересов, не в нарушение при этом общей структуры союзов и характера международных отношений.

«Европейский концерт», оставаясь формой гегемонии больших государств, впервые эффективно ограничил свободу действий этих государств на международной арене.

Хотя аннексии и контрибуции оставались формами международной практики, большие государства уже не рассматривали в качестве реальной цели расчленение или ликвидацию другой большой державы.

Во времена существования Венской системы понятия политического равновесия приобретает более широкое толкование. Благодаря установленному Венской системой баланса сил, войны и вооруженные конфликты в Европе временно почти прекращаются за исключением незначительных.

Венская международная система имела целью утверждение установленного в результате наполеоновских войн соотношения сил, закрепления границ национальных государств. Россия окончательно закрепила за собой Финляндию, Бессарабию и расширила свои западные границы за счет Польши, разделив ее между собой, Австрией и Пруссией.

Венская система зафиксировала новую географическую карту Европы, новое соотношение геополитических сил. В основу этой системы был положен имперский принцип контроля географического пространства в пределах колониальных империй. Во время Венской системы окончательно сформировались империи: Британская (1876), Немецкая (1871), Французская (1852). В 1877 г. турецкий султан взял себе титул «Император османов». (Россия стала империей значительно раньше — в 1721 г.)

Невзирая на конец глобальной изолированности цивилизаций и культур, Венская система, как и предыдущая Вестфальская, имела европоцентристский характер. Вестфальская система сначала не имела глобальный характер, охватывала Западную и Центральную Европу. Позже она интегрировала к сфере своего действия Восточную Европу, Россию, Средиземноморье, Северную Америку. Венская система МО охватывала, фактически, лишь европейское пространство, и в некоторой степени, те территории, за которые ведущие государства Европейского концерта вели колониальную борьбу или управляли как колониями. Вне пределов Венской системы остался Китай, который в результате Опиумных войн (1840 – 1842, 1856 – 1858, 1859 и 1860) и навязанных ведущими европейскими государствами неравноправных договоров, был поставлен в полуколониальное положение. Япония, которая во второй половине XIX века начала «открываться» для мира, также не была приобщена к Венской системе. В то же время в период Венской системы европейская история начала постепенно превращаться в мировую.

На Венском конгрессе не были официально закреплены колонии. Одной из главных причин Первой мировой войны станет именно борьба за перераспределение колониальных империй.

Активно проходили модернизационные процессы, развитие капиталистических отношений, буржуазные революции (1830г. – Французская революция (свержение Бурбонов – к власти приходит Луи Филипп Орлеанский), 1830 – революция в Бельгии).

Особенности Венской системы заключались не только в общей заинтересованности сохранения статуса-кво, но и в разнице цивилизационного и модернизационного уровня его участников. Великобритания и Франция уже вступили в процесс научно-технического прогресса; Австрия и Пруссия в этой сфере значительно отставали. Особенностью геополитической реальности того времени стало то, что Россию, ведущее государство Венского конгресса, гаранта мира и стабильности в Европе, технический прогресс вообще еще почти не коснулся (промышленный пик пришелся на начало 30-х, но Польское восстание 1831 г. и Крымская война (1853 – 1856) бесповоротно ослабили Российскую империю).

При развитии Венской системы её участники были одинаковы по сущности (монархии), поэтому долгое время она была однородна.

Те принципы, которые разделяли правящие элиты ведущих держав, отличались схожестью в видении международных ситуаций. Фактически это приводило к стремлению ведущих держав решать международные проблемы путем компромиссов и коалиционных соглашений.

Время существования «Европейского концерта» стало периодом развития классической дипломатии. Система охватывала политическую сферу, и влияние внутриэкономических процессов на внешнюю политику было опосредованным, проявлялось только в наиболее кризисных ситуациях. Сфера дипломатии имела исключительную автономию в решении определенных проблем. Поэтому дипломаты не были ограничены какими-то внутриполитическими или экономическими факторами.

В период существования Венской системы МО были сформулированы и приняты всеми цивилизованными странами единые нормативные акты о мирном разрешении конфликтов, а также о ведении военных действий, об обращении с пленными и др.

С другой стороны, Венская система слабо учитывала влияние идей французской революции на европейскую цивилизацию. Принцип легитимизма все чаще вступал в противоречие с либеральной идеей, с ростом национального самосознания.

Окончание действия Венской системы.К причинам разложения Венской системы (начиная с Крымской войны) относят:

1) нестабильность признания легитимности участников союза (в результате Россия и Франция оказались довольно близки, и в Австрии нарастало опасение относительно их усиливавшегося альянса);

2) идея «панславизма» встречала противостояние в европейских державах;

3) усиление Пруссии нарушало стабильность союза (стремилась к союзу с Австрией против русско-французского блока);

4) нарастание противоречий в восточном вопросе и вопросе режима Черноморско-Средиземноморских проливов;

5) революции в Европе 1848 – 1849 гг. (смена режимов, промышленный прогресс).

Промышленная революция, ставшая одним из определяющих факторов Венской эпохи, мало-помалу привела к изменению баланса сил, лежавшего в основе Венской системы. К концу XIX века особенно усилились Германия и США.

Соединенные Штаты как раз в это время обрели практически гарантированный контроль над собственными континентальными просторами, а растущая экономическая мощь побуждала их все активнее осваивать заморские рынки. Аналогичная ситуация сложилась и в Германии: под руководством «железного канцлера»” Отто фон Бисмарка Пруссия объединила, наконец, все немецкие земли под контролем единой государственной воли Берлина. В Центральной Европе возникла огромная континентальная держава, начавшая предъявлять свои претензии на первенствующую роль в мировой политике.

Положение усугублялось тем, что колониальный раздел мира в рамках Венской системы международных отношений был уже завершен. Ностарые сферы влияния к этому времени уже не соответствовали новым геополитическим и экономическим реальностям. К началу XX века в преддверии грядущей борьбы за контроль над жизненным пространством оформились два мощных военно-политических блока: Антанта и Тройственный союз, что привело к окончательному разрушению Венской системы и началу мировой войны.

Священный союз — консервативный союз России, Пруссии и Австрии с целью поддержания установленного на Венском конгрессе (1814 – 1815) международного порядка. Таким образом, задачами Союза были: поддержание незыблемости послевоенных границ в Европе и ведение непримиримой борьбы всеми средствами против революционных выступлений.

Формирование Союза. После низвержения Наполеона и восстановления всеевропейского мира в среде держав возникло и укрепилось стремление к сохранению установленного международного порядка, причём средством для этого представлялся постоянный союз государей и периодический созыв конгрессов. Но так как этому порядку могли грозить национальные и революционные движения в среде народов, добивающихся новых более свободных форм политического существования, то такое стремление быстро получило реакционный характер. Лозунгом союза, получившего название «союза священного», был легитимизм. Инициатором его явился император Александр I, хотя он при составлении акта священного Союза ещё считал возможным покровительствовать либерализму и даровать конституцию Царству Польскому. Мысль о Союзе зародилась у него под влиянием идеи стать миротворцем Европы путём создания такого Союза, который устранил бы даже возможность военных столкновений между государствами. Содержание этого акта было в высшей степени неопределённо и растяжимо и практические выводы из него можно было делать самые разнообразные, общий же дух его не противоречил, а скорее благоприятствовал реакционному настроению тогдашних правительств. Построенный на легитимном начале божественного происхождения монархической власти, он устанавливает патриархальность отношений между государями и народами, причём на первых возлагается обязанность управлять в духе «любви, правды и мира», а вторые должны лишь повиноваться: о правах народа по отношению к власти документ совсем не упоминает.

«Акт о Священном Союзе» был подписан в сентябре 1815 г. в Париже Александром I, австрийским императором Францем I и прусским королем Фридрих Вильгельмом III. В ноябре 1815 г. к Союзу присоединился король Франции Людовик XVIII. Скоро к нему присоединились и все другие европейские государи и правительства, не исключая и Швейцарию с немецкими вольными городами; не подписались под ним только английский принц-регент и папа, что не мешало им в своей политике руководствоваться теми же принципами; турецкий султан не был принят в члены Союза, как государь нехристианский. Знаменуя собой характер эпохи, священный С. являлся главным органом общеевропейской реакции против либеральных стремлений. Практическое значение его выразилось в постановлениях целого ряда конгрессов, на которых вполне выработался принцип вмешательства во внутренние дела других государств с целью насильственного подавления всех национальных и революционных движений и поддержания существующего строя с его абсолютистскими и клерикально-аристократическими тенденциями.

Конгрессы в рамках Священного Союза.Для урегулирования основных международных вопросов Священный Союз предполагал механизм собраний ведущих европейских держав.

В 1818 г. в Аахене состоялся первый конгресс Священного союза. Там Франция добилась вывода союзных войск с территории страны и присоединилась к четырем державам-победительницам. Острые споры разгорелись вокруг вопроса о совместных действиях по помощи Испании в ее борьбе против восставших колоний. Франция и Австрия были готовы помочь испанскому королю, но очень многое зависело от позиции Англии. Великобритания, хотя и не подписалась под протоколом, была на стороне Союза, в целом же она предпочитала следовать собственным интересам. Национальная буржуазия требовала всеобщего избирательного права. Правящие круги в лице лорда Кэстльри и принца-регента Георга поддерживали позицию национальной буржуазии. Англия не была заинтересована в сохранении испанской колониальной империи, так как сама стремилась проникнуть в Латинскую Америку, и в усилении Австрии и Франции. В итоге Англии удалось заблокировать принятие решения о помощи Испании.

Второй конгресс состоялся в 1820 г. в Троппау. В это время на периферии Европы вспыхнули революции (в Испании 1820 – 1823, Неаполе 1820 — 1821 и Пьемонте 1821). После длительного переговорного процесса был принят протокол, который в принципе оправдывал интервенцию в страны, где происходила революция. Опираясь на данный документ, Австрия организовала интервенцию на Апеннинский полуостров.

На третьем конгрессе, который начался 20 октября 1820 г. в Троппау и закончился в Лайбахе 12 мая 1821 г., обсуждались эти же вопросы.

Если в итальянских государствах удалось подавить революционные выступления, то в Испании и Португалии революции продолжались. Положение в этих странах стало предметом обсуждения на четвертом конгрессе в Вероне в октябре-декабре 1822 г. 1 декабря был подписан Веронский протокол (к нему не присоединилась Англия) об оказании вооруженной помощи испанскому монарху. В 1823 г. французские войска вторглись в Испанию и реставрировали там монархию.

Однако вскоре после совместной деятельности в 20-х гг. выяснилось, что противоречия между участниками Союза слишком велики (особенно в связи с их вмешательством во внутренние дела других стран), так что его сохранение в дальнейшем оказалось невозможно.

Особая позиция Великобритании заключалась в признании того, что репрессивными мерами невозможно остановить революционную волну, с национально-освободительными движениями надо не бороться, а, наоборот, поддерживать их. В соответствии с этим тезисом Англия признала новые латиноамериканские страны – Мексику, Аргентину, Перу и решительно отказалась поддерживать интервенцию в Испанию.

Своеобразная попытка восстановления Священного Союза была предпринята европейскими державами в 1840 г., когда было подписано Лондонское соглашение между Англией, Австрией, Пруссией и Россией против франко-турецкого союза в восточном вопросе, а в 1841 г. – договор о Босфоре и Дарданеллах (между Турцией и Россией, Англией, Австрией, Пруссией и Францией), по которому было установлено, что проливы будут открыты для военных судов всех держав, пока Турция не находится в войне.

Летом 1849 г., по просьбе императора Австрии Франца-Иосифа I, русская армия под командованием Ивана Паскевича приняла участие в подавлении Венгерской национальной революции. Затем Россия и Австрия одновременно послали в Турцию ноты, в которых требовали выдать венгерских и польских революционеров. Посоветовавшись с английским и французским послами, турецкий султан ноту отклонил. Тем временем Пруссия решила усилить свое влияние в Германском союзе. Это привело её к нескольким конфликтам с Австрией. Благодаря поддержке России все конфликты разрешались в пользу Австрии. Это привело к охлаждению отношений России с Пруссией. После всего этого Николай I рассчитывал на поддержку Австрии в Восточном вопросе, но российско-австрийское сотрудничество не могло устранить российско-австрийские противоречия. Австрию, как прежде, страшила перспектива появления на Балканах независимых государств, вероятно дружественных России, само существование которых вызвало бы рост национально-освободительных движений в многонациональной Австрийской империи. В итоге в Крымской войне Австрия заняла антироссийскую позицию.

Таким образом, возникшая в отношениях между великими державами трещина под действием противоречий в восточном вопросе и в результате Крымской войны свела деятельность Священного Союза на нет.

Причины распада Священного Союза.Создание Священного союза не решило тех противоречий, которые существовали между ведущими европейскими государствами. Кроме того, усиление отдельных держав к середине XIX в. нарушало установленный баланс сил, парализуя деятельность Союза. Итак, причинами распада Союза можно считать:

1) усиление России и Австрии, как следствие, их противостояние и опасение остальных держав по поводу гегемонии одной из них (Австрия опасалась франко-русского сближения, находя в этом союзника в лице Пруссии);

2) противоречия держав в восточном вопросе (привели к Крымской войне);

3) несоответствие реальной политической обстановки в Европе принципам венской системы (влияние «индустриальной революции» на ряд стран в 1848 – 1849 гг.);