что такое ваганты в музыке

Вагант

Вага́нты (от лат. clerici vagantes — странствующие клирики) — «бродячие люди» в средние века (XI—XIV века) в Западной Европе, способные к сочинительству и к исполнению песен или, реже, прозаических произведений.

В широком употреблении слова в понятие вагантов войдут такие социально разнородные и неопределённые группы, как французские жонглеры (jongleur, jogleor — от латинского joculator — «шутник»), немецкие шпильманы (Spielman), английские менестрели (minstral — от латинского ministerialis — «слуга») и т. д. Однако обычно слово ваганты употребляется в более узком смысле для обозначения бродячих поэтов, пользовавшихся в своём творчестве исключительно, или во всяким случае преимущественно, латинским языком — международным сословным языком духовенства. Первыми вагантами и были клирики, жившие вне своего прихода или вообще не занимавшие определённой церковной должности; со временем ваганты стали пополняться школьными студенческими товариществами, переходившими из одного университета в другой. Лишь позднее — уже в эпоху ослабления собственно поэзии вагантов — в эту группу начинают вливаться представители других сословий, в частности, городского.

Социальным составом этой группы определяются и формы и содержание поэзии вагантов. В формах своей лирической и дидактической поэзии ваганты тесно связаны с учёной латинской поэзией каролингской эпохи, в которой в разрозненном виде представлены все элементы вагантской формы (тоническое стихосложение, рифмы, лексика, образы и стилистические украшения), а через неё — с латинской поэзией раннего христианства и античного мира. Для любовной лирики вагантов особенно велико значение Овидия («Наука любви» и другие произведения).

Влияние античной поэзии сказывается не только в мифологических аксессуарах (Венера, амур, Купидоны, иногда даже нимфы и сатиры), которыми ваганты любили украшать свои произведения, и в именах действующих лиц (Флора, Филлида и т. п.), но и в концепции любви и образе возлюбленной, совершенно лишённых столь типичных для куртуазной лирики реминисценций феодальных отношений (куртуазное служение даме) и проникнутых чисто земной радостью плотского наслаждения; характерно, что описание нагого тела (интересна мотивировка в одной из песен — подсмотренное купанье) более свойственно вагантской поэзии, чем лирике трубадуров и миннезингеров (см. «Вальтер фон дер Фогельвейде»). Отголоском учёной поэзии является склонность вагантов к формам диалогического обсуждения казуистики любви (conflictus, certamen).

Можно установить реминисценции античной поэзии и в описаниях и символике природы у вагантов, которые по яркости красок часто превосходят весенние зачины куртуазной лирики; с другой стороны, в символике природы у вагантов много совпадений с народной песней, бесспорно влиявшей на их поэзию. С мотивами любви в лирике вагантов соприкасается мотив вина и пьянства; из жанра застольных песен вагантов впоследствии сложились многочисленные студенческие песни: «Meum est propositum» (соч. «Архипииты» XII век), «Gaudeamus igitur», и другие.

Формально ваганты используют в своей сатире элементы религиозной литературы, — они пародируют её основные формы (видение, гимн, секвенция и т. д.), доходят до пародирования литургии («Missa gulonis») и Евангелия («Evangelium secundum Marcam argentis»).

В своей связи с античной поэзией ваганты — предвестники Ренессанса. Творчество вагантов анонимно, однако все же известны некоторые авторы: Готье из Лилля — он же Вальтер Шатильонский (вторая половина XII века), написавший «Contra ecclesiasticos juxta visionem apocalypsis»; Примас Орлеанский (начало XII века); немецкий вагант, известный под своим прозвищем «Архипииты» (Archipoeta, вторая половина XII века), и немногие другие.

Ваганты все время своего существования подвергаются преследованиям церкви и государства; в XVI веке они, сближаясь с бродячими профессионалами-жонглерами — «joculatores», — совершенно отождествляются с так называемым «vagabundi» (сбродом). На юге (кроме Италии, где ваганты засвидетельствованы) и на востоке Европы имели место только запоздалые зачатки движения вагантов.

См. так же современный белорусский ансамбль Ваганты.

Библиография

Ссылки

В статье использован текст из Литературной энциклопедии 1929—1939, перешедший в общественное достояние,

так как автор — Р. Ш. — умер в 1939 году.

Ваганты

Смотреть что такое «Ваганты» в других словарях:

Ваганты — (от clerici vagantes), иначе голиарды, вероятно от провансальского gualiador «шутник», «мистификатор», или же родственно с франц. gaillard «малый» (молодой человек) средневековая (XI XIV вв.) зап. европейская корпорация «бродячих людей»,… … Литературная энциклопедия

ВАГАНТЫ — (лат. vagantes, от vagari скитаться). С XII в. так назывались странствующие певцы, которые латинскими стихами воспевали любовь, вино и другие наслаждения жизни. Их назыв. также голиардами, по имени мнимого епископа Голиаса, основателя общества… … Словарь иностранных слов русского языка

Ваганты — (также называются голиарды) бродячие клирики, странствующие студенты и школяры в Германии, Франции, Англии и Северной Италии в 11 13 вв. Ваганты слагали вольнодумные стихи на латинском языке, направленные против папства и духовенства. Помимо… … Исторический словарь

ВАГАНТЫ — (от лат. vagantes бродячие) (голиарды) в средневековой Зап. Европе бродячие нищие студенты, низшие клирики, школяры исполнители пародийных, любовных, застольных песен. 12 13 вв. время расцвета вольнодумной, антиаскетической, антицерковной… … Большой Энциклопедический словарь

Ваганты — (лат. vagantes – бродячие) – в средневековой Западной Европе бродячие студенты, представители низшего духовенства, школяры. XII–XIII вв. – расцвет вольнодумной, антиаскетической, антицерковной литературы вагантов, в основном песенной.… … Энциклопедия культурологии

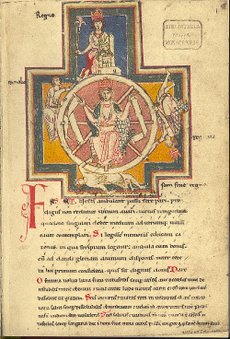

Ваганты — «Колесо фортуны». Миниатюра из рукописного сборника Carmina Burana. У этого термина существуют и другие значения, см. Ваганты (значения). Ваганты (от … Википедия

Ваганты — I (= бродячие; clerici vagantes, или vagi) так назывались по древнему каноническому закону духовные лица, которые, получив рукоположение, в то же время не получали определенной должности и вследствие этого бродили в поисках за работой. Законы… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

ваганты — (от лат. vagantes бродячие) (голиарды), в средневековой Западной Европе бродячие нищие студенты, низшие клирики, школяры исполнители пародийных, любовных, застольных песен. XII XIII вв. время расцвета вольнодумной, антиаскетической… … Энциклопедический словарь

Ваганты — (от лат. wago бродить) clerici wagantes или vagi по древ. канонич. праву. Часто случалось, что духовные лица, получившие рукоположение, долго оставались без места. Тогда они то поступали на службу за известное вознаграждение к… … Полный православный богословский энциклопедический словарь

ваганты — () бродячие клирики, странствующие студенты и школяры в Германии, Франции, Англии и Северной Италии в XI XIII вв. Ваганты слагали вольнодумные стихи на латинском языке, направленные против папства и духовенства. Помимо стихов сатирического… … Энциклопедический словарь «Всемирная история»

Кто такие ваганты?

Вага́нты (от лат. clerici vagantes — странствующие клирики) — «бродячие люди» в средние века (XI—XIV века) в Западной Европе, способные к сочинительству и к исполнению песен или, реже, прозаических произведений.

Однако обычно слово ваганты употребляется в более узком смысле для обозначения бродячих поэтов, пользовавшихся в своём творчестве исключительно, или во всяким случае преимущественно, латинским языком — международным сословным языком духовенства.

Первыми вагантами и были клирики, жившие вне своего прихода или вообще не занимавшие определённой церковной должности; со временем ваганты стали пополняться школьными студенческими товариществами, переходившими из одного университета в другой.

Лишь позднее — уже в эпоху ослабления собственно поэзии вагантов — в эту группу начинают вливаться представители других сословий, в частности, городского.

Есть и другое определение и мне оно по душе:

Песенка хорошо известна российскому студенчеству, хотя пришла к нам из далекой средневековой Европы. Мне кажется, я знала ее, сколько себя помню, и меня всегда интересовало, кто ее автор. Каково же было мое удивление, когда еще в школе я столкнулась с ней в разделе про средневековые университеты и тогда впервые услышала странное слово «ваганты «(иногда их еще называют «голиардами»).

Ваганты — бродячие школяры и кочующие монахи, оглашавшие своими песнями средневековую Европу. Само слово “ваганты” происходит от латинского “vagari” — бродяжничать.

Расцвет поэзии вагантов, школярской поэзии, связан с ростом городов и возникновением крупных научных центров.

В XI-XII веках школы стали постепенно перерождаться в университеты. В XII веке в Париже, в счастливом городе, где учащиеся количеством превосходят местных жителей, кафедральная школа, школы аббатов св. Женевьевы и св. Виктора и множество профессоров, самостоятельно преподававших “свободные искусства” слились в одну ассоциацию — Университет. Университет делился на факультеты: богословский, медицинский, юридический и “артистический”, а ректор самого многолюдного “факультета артистов”, где изучались “семь свободных искусств” — грамматика, риторика, диалектика, геометрия, арифметика, астрономия и музыка, — встал во главе университета: ему подчинялись деканы всех остальных факультетов. Парижский университет становился богословским центром Европы, независимым от светского суда и получившим закрепление своих прав со стороны папской власти.

Однако вскоре у Парижского университета появляются серьезные соперники. Юриспруденцию изучают в Монпелье и в Болонье, медицину — в Салерно, в середине XIII веке возникает Оксфордский университет, к XIV веку окончательно организуются Кембриджский и Пражский. В эти города стекаются студенты всех европейских стран, происходит смешение нравов, обычаев, чему в немалой степени способствовала латынь — международный язык студенчества.

Молодой непоседливый народ легко поднимается с места в поисках лучших учителей и лучшей жизни, запросто меняет учебные заведения, странствует по большим дорогам, заполняет постоялые дворы и харчевни, ввязыывается в уличные побоища.

Им открывается та правда жизни, которую не вычитать из книг. И они по-своему перерабатывают эту правду в своих стихах, “где гул и гогот рынка” облагорожен высоким духом античности, а античность в свою очередь опрощена и вульгаризирована.

Ваганты — бродячие школяры и кочующие монахи, оглашавшие своими песнями средневековую Европу. Само слово “ваганты” происходит от латинского “vagari” — бродяжничать.

Расцвет поэзии вагантов, школярской поэзии, связан с ростом городов и возникновением крупных научных центров.

В XI-XII веках школы стали постепенно перерождаться в университеты. В XII веке в Париже, в счастливом городе, где учащиеся количеством превосходят местных жителей, кафедральная школа, школы аббатов св. Женевьевы и св. Виктора и множество профессоров, самостоятельно преподававших “свободные искусства” слились в одну ассоциацию — Университет. Университет делился на факультеты: богословский, медицинский, юридический и “артистический”, а ректор самого многолюдного “факультета артистов”, где изучались “семь свободных искусств” — грамматика, риторика, диалектика, геометрия, арифметика, астрономия и музыка, — встал во главе университета: ему подчинялись деканы всех остальных факультетов. Парижский университет становился богословским центром Европы, независимым от светского суда и получившим закрепление своих прав со стороны папской власти.

Однако вскоре у Парижского университета появляются серьезные соперники. Юриспруденцию изучают в Монпелье и в Болонье, медицину — в Салерно, в середине XIII веке возникает Оксфордский университет, к XIV веку окончательно организуются Кембриджский и Пражский. В эти города стекаются студенты всех европейских стран, происходит смешение нравов, обычаев, чему в немалой степени способствовала латынь — международный язык студенчества.

Молодой непоседливый народ легко поднимается с места в поисках лучших учителей и лучшей жизни, запросто меняет учебные заведения, странствует по большим дорогам, заполняет постоялые дворы и харчевни, ввязыывается в уличные побоища.

Им открывается та правда жизни, которую не вычитать из книг. И они по-своему перерабатывают эту правду в своих стихах, “где гул и гогот рынка” облагорожен высоким духом античности, а античность в свою очередь опрощена и вульгаризирована.

Ваганты

Полезное

Смотреть что такое «Ваганты» в других словарях:

Ваганты — (от clerici vagantes), иначе голиарды, вероятно от провансальского gualiador «шутник», «мистификатор», или же родственно с франц. gaillard «малый» (молодой человек) средневековая (XI XIV вв.) зап. европейская корпорация «бродячих людей»,… … Литературная энциклопедия

ВАГАНТЫ — (лат. vagantes, от vagari скитаться). С XII в. так назывались странствующие певцы, которые латинскими стихами воспевали любовь, вино и другие наслаждения жизни. Их назыв. также голиардами, по имени мнимого епископа Голиаса, основателя общества… … Словарь иностранных слов русского языка

Ваганты — (также называются голиарды) бродячие клирики, странствующие студенты и школяры в Германии, Франции, Англии и Северной Италии в 11 13 вв. Ваганты слагали вольнодумные стихи на латинском языке, направленные против папства и духовенства. Помимо… … Исторический словарь

ВАГАНТЫ — (от лат. vagantes бродячие) (голиарды) в средневековой Зап. Европе бродячие нищие студенты, низшие клирики, школяры исполнители пародийных, любовных, застольных песен. 12 13 вв. время расцвета вольнодумной, антиаскетической, антицерковной… … Большой Энциклопедический словарь

Ваганты — (лат. vagantes – бродячие) – в средневековой Западной Европе бродячие студенты, представители низшего духовенства, школяры. XII–XIII вв. – расцвет вольнодумной, антиаскетической, антицерковной литературы вагантов, в основном песенной.… … Энциклопедия культурологии

Ваганты — «Колесо фортуны». Миниатюра из рукописного сборника Carmina Burana. У этого термина существуют и другие значения, см. Ваганты (значения). Ваганты (от … Википедия

ваганты — (от лат. vagantes бродячие) (голиарды), в средневековой Западной Европе бродячие нищие студенты, низшие клирики, школяры исполнители пародийных, любовных, застольных песен. XII XIII вв. время расцвета вольнодумной, антиаскетической… … Энциклопедический словарь

Ваганты — (от лат. wago бродить) clerici wagantes или vagi по древ. канонич. праву. Часто случалось, что духовные лица, получившие рукоположение, долго оставались без места. Тогда они то поступали на службу за известное вознаграждение к… … Полный православный богословский энциклопедический словарь

ваганты — () бродячие клирики, странствующие студенты и школяры в Германии, Франции, Англии и Северной Италии в XI XIII вв. Ваганты слагали вольнодумные стихи на латинском языке, направленные против папства и духовенства. Помимо стихов сатирического… … Энциклопедический словарь «Всемирная история»

Ваганты — (лат. vagantes бродячие) ср. век. странствующие поэты и певцы в странах Зап. Европы; преим. разжалованные священники, недоучившиеся семинаристы. Выступали (на лат. яз.) с пародийными песнями на церк. гимны, высмеивали лицемерие… … Музыкальная энциклопедия

Вагант

Вагант это западноевропейский бродячий поэт в XI–XIV веков, автор и исполнитель светских песен, прозаических произведений, написанных в основном на латинском языке.

Вагантов также называли голиардами, они жили в основном в средневековой Франции, Германии, Англии и Северной Италии.

Лирика в поэзии вагантов

Первоначально вагантами, или голиардами, являлись клирики, служители церкви из низшего духовенства, позже, во время расцвета вагантской поэзии в XII–XIII вв., к ним присоединилась среда школьников, студентов, которые переходили из одного университета в другой.

Предшествующий вагантской поэзии средневековый сборник из 50-ти религиозных и светских стихотворений «Кембриджские песни» способствовал формированию движения вагантов уже в ХІ в.

Творчество вагантов связано с латинской христианской и античной поэзией. В античной поэтической традиции вагантами заимствуется не только мифология для создания ярких образов (Амур, Венера, нимфы и др.), богатый пейзажный символизм, но и мотивы любовной лирики, в большой мере представленной древнеримским поэтом Овидием («Наука любви» и др.).

Основные вагантские песни написаны на темы любви, весны и застолья. Любовная лирика вагантов пронизана гедоническими мотивами, связанными с радостью плотского наслаждения и лицезрением нагого тела. Красочная природа в сочинениях вагантов существенно близка к народной песне: их весенние пейзажи превосходят куртуазную лирику. В жанре застольных песен вагантской поэзии ярко выражена тема вина, веселье обостряется пьянством и распутством.

Пример поэзии вагантов

На латинских застольных песнях вагантов основаны многие студенческие песни, одной из которых является знаменитый торжественный гимн студентов «Гаудеамус», или «О скоротечности жизни», (1776 г.). Веселье воспевается уже в 1-м куплете гимна:

Итак, будем веселиться,

пока мы молоды!

После приятной юности,

после тягостной старости

нас возьмет земля.

(отрывок из гимна «Гаудеамус»)

Сатира в поэзии вагантов

Поэтическое творчество вагантов было разножанровым: кроме лирики, в нем присутствовали сатирические мотивы. Их поэзия вмещает пародии на основные формы духовной литературы (секвенцию, гимн и т. д.), литургию и Евангелие.

Вольнодумная поэзия вагантов отрицала аскетические идеалы католической церкви, в песнях и сатирических представлениях ваганты высмеивали изъяны Римской курии, пародировали библейские и литургические тексты, вследствие чего были подвергнуты преследованиям.

Вагантская поэзия поместилась в рукописных сборниках XII–XIV вв., самый богатый из которых – «Кармина Бурана», содержащий около 250 произведений, обнаруженном в 1803 и опубликованном в 1847. Известно лишь несколько поэтов-вагантов ХІІ века: Вальтер (Готье) Шатильонский, Гугон (Примас Орлеанский), Архипиита Кельнский, Филипп Гревский.

Слово вагант произошло от латинского vagare, что в переводе означает – бродить.