что такое в физике преломление

Преломление

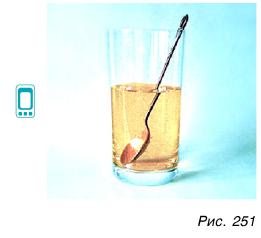

Кажущееся преломление прямых предметов, косо пересекающих границу раздела сред с разной оптической плотностью.

Преломле́ние (рефра́кция) — изменение направления распространения волн (лучей) электромагнитного излучения, возникающее на границе раздела двух прозрачных для этих волн сред или в толще среды с непрерывно изменяющимися свойствами, в частности – в которых скорость распространения неодинакова. Осуществляется преломление волн по общему закону для электромагнитных и акустических волн.

Преломление света на границе двух сред даёт парадоксальный зрительный эффект: пересекающие границу раздела прямые предметы в более плотной среде выглядят образующими больший угол с нормалью к границе раздела (то есть преломлёнными «вверх»); в то время как луч, входящий в более плотную среду, распространяется в ней под меньшим углом к нормали (то есть преломляется «вниз»). Этот же оптический эффект приводит к ошибкам в визуальном определении глубины водоёма, которая всегда кажется меньше, чем есть на самом деле.

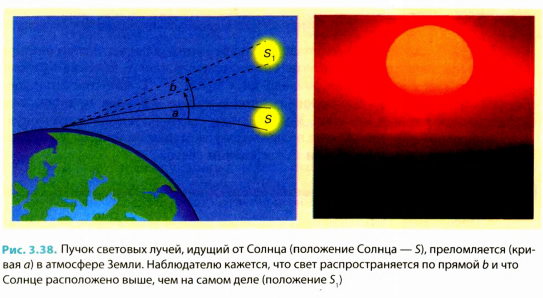

Преломление света в атмосфере Земли приводит к тому, что мы наблюдаем восход Солнца несколько раньше, а закат несколько позже, чем это имело бы место при отсутствии атмосферы. По той же причине вблизи горизонта диск Солнца выглядит заметно сплющенным вдоль вертикали.

Содержание

Физика явления

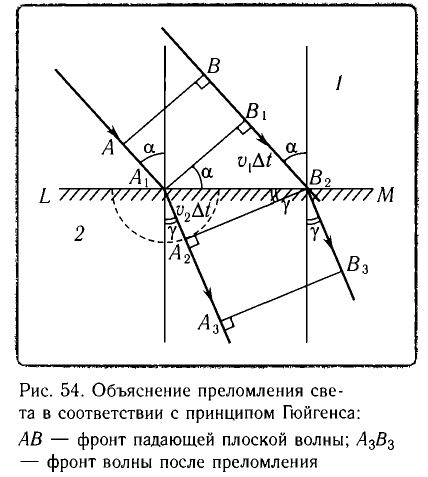

Измерение углов падения и преломления луча света

Построение преломлённой волны с помощью принципа Гюйгенса — Френеля

Преломление волновых фронтов на поверхности раздела двух сред

Преломление наблюдается, когда фазовые скорости электромагнитных волн в контактирующих средах различаются. В этом случае полное значение скорости волны должно быть разным по разные стороны границы раздела сред. Однако если проследить движение, например, гребня волны вдоль границы раздела — то соответствующая скорость должна быть одинаковой для обеих «половинок» волны (поскольку при пересечении границы максимум волны остается максимумом, и наоборот; то есть можно говорить о синхронизации падающей и прошедшей волны во всех точках границы, см. верхний рисунок). Из простого геометрического построения получаем, что скорость движения точки пересечения гребня

Это ясно из того, что, пока гребень волны пройдёт в направлении своего распространения (то есть перпендикулярно гребню) расстояние, равное катету треугольника, точка пересечения гребня с границей пройдёт расстояние, равное гипотенузе, а отношение этих расстояний, равное синусу угла, и есть отношение скоростей.

Тогда, приравняв скорости вдоль границы раздела для падающей и прошедшей волн, получим

В итоге на границе раздела двух сред наблюдается преломление луча, качественно состоящее в том, что углы к нормали к границе раздела сред для падающего и преломлённого луча отличаются друг от друга, то есть ход луча вместо прямого становится ломаным — луч преломляется.

Заметим, что практически тождественным способом вывода закона Снелла является построение прошедшей волны с помощью принципа Гюйгенса — Френеля (см. рисунок).

При движении волны в средах с разными показателями преломления её частота сохраняется, а длина волны изменяется пропорционально скорости.

В изотропной среде для синусоидальной волны, характеризуемой частотой и волновым вектором, перпендикулярным направлению распространения волны, соображения, что составляющая волнового вектора, параллельная границе раздела, должна быть одинаковой до и после прохождения этой границы, приводят к такому же виду закона преломления.

Дополнительно стоит отметить, что волновой вектор фотона равен вектору его импульса, делённому на постоянную Планка, и это дает возможность естественной физической интерпретации закона Снелла как сохранения проекции импульса фотона на пересекаемую им границу раздела сред.

Полное преломление

Тесно связано с преломлением такое явление, как отражение от границы прозрачных сред. В каком-то смысле это две стороны одного и того же явления. Так, например, явление полного внутреннего отражения связано с тем, что преломлённой волны, которая бы удовлетворяла закону Снелла, для некоторых углов падения не находится, и волне приходится полностью отражаться.

Если вертикально поляризованная волна падает на поверхность раздела под углом Брюстера, то будет наблюдаться эффект полного преломления — отражённая волна будет отсутствовать.

Преломление света.

Автор — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: закон преломления света, полное внутреннее отражение.

Закон преломления (частный случай).

Мы начнём с частного случая, когда одна из сред является воздухом. Именно такая ситуация присутствует в подавляющем большинстве задач. Мы обсудим соответствующий частный случай закона преломления, а уж затем дадим самую общую его формулировку.

|

| Рис. 1. Преломление луча на границе «воздух–среда» |

Закон преломления (переход «воздух–среда»).

1) Падающий луч, преломлённый луч и нормаль к поверхности, проведённая в точке падения, лежат в одной плоскости.

2) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно показателю преломления среды:

Обратимость световых лучей.

Теперь рассмотрим обратный ход луча: его преломление при переходе из среды в воздух. Здесь нам окажет помощь следующий полезный принцип.

Принцип обратимости световых лучей. Траектория луча не зависит от того, в прямом или обратном направлении распространяется луч. Двигаясь в обратном направлении, луч пойдёт в точности по тому же пути, что и в прямом направлении.

Согласно принципу обратимости, при переходе из среды в воздух луч пойдёт по той же самой траектории, что и при соответствующем переходе из воздуха в среду (рис. 2 ) Единственное отличие рис. 2 от рис. 1 состоит в том, что направление луча поменялось на противоположное.

|

| Рис. 2. Преломление луча на границе «среда–воздух» |

Закон преломления (общий случай).

|

| Рис. 3. |

Наоборот, переходя из оптически более плотной среды в оптически менее плотную, луч отклоняется дальше от нормали (рис. 4 ). Здесь угол падения меньше угла преломления:

|

| Рис. 4. |

Закон преломления.

1) Падающий луч, преломлённый луч и нормаль к поверхности раздела сред, проведённая в точке падения, лежат в одной плоскости.

2) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно отношению показателя преломления второй среды к показателю преломления первой среды:

Полное внутреннее отражение.

|

| Рис. 5. Полное внутреннее отражение |

При дальнейшем увеличении угла падения преломлённый луч и подавно будет отсутствовать.

Величину легко найти из закона преломления. Имеем:

Так, для воды предельный угол полного отражения равен:

Важнейшим техническим применением полного внутреннего отражения является волоконная оптика. Световые лучи, запущенные внутрь оптоволоконного кабеля (световода) почти параллельно его оси, падают на поверхность под большими углами и целиком, без потери энергии отражаются назад внутрь кабеля. Многократно отражаясь, лучи идут всё дальше и дальше, перенося энергию на значительное расстояние. Волоконно-оптическая связь применяется, например, в сетях кабельного телевидения и высокоскоростного доступа в Интернет.

Преломление света

В предыдущих параграфах мы изучили явление отражения света. Познакомимся теперь со вторым явлением, при котором лучи меняют направление своего распространения. Это явление – преломление света на границе раздела двух сред. Взгляните на чертежи с лучами и аквариумом в § 14-б. Луч, выходящий из лазера, был прямолинейным, но, дойдя до стеклянной стенки аквариума, луч изменил направление – преломился.

Преломлением света называют изменение направления луча на границе раздела двух сред, при котором свет переходит во вторую среду (сравните с отражением). Например, на рисунке мы изобразили примеры преломления светового луча на границах воздуха и воды, воздуха и стекла, воды и стекла.

| Вакуум | 1 | Вода | 1,33 |

| Воздух | 1,0003 | Глицерин | 1,47 |

| Лёд | 1,31 | Стекло | 1,5 – 2,0 |

Эти значения измерены при 20 °С для жёлтого света. При другой температуре или другом цвете света показатели будут иными (см. § 14-з). При качественном рассмотрении таблицы отметим: чем больше показатель преломления отличается от единицы, тем больше угол, на который отклоняется луч, переходя из вакуума в среду. Поскольку показатель преломления воздуха почти не отличается от единицы, влияние воздуха на распространение света практически незаметно.

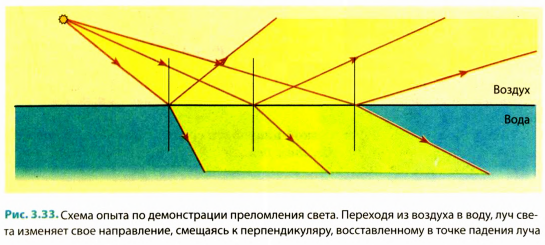

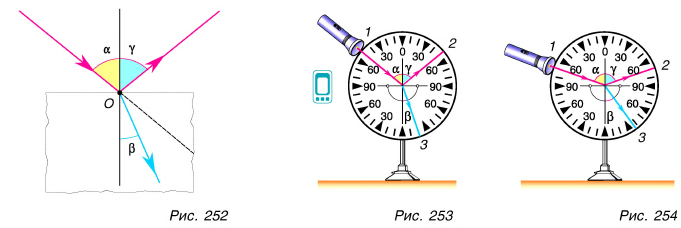

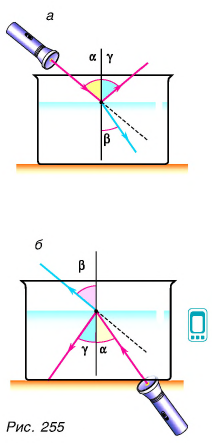

Закон преломления света. Чтобы рассмотреть этот закон, введём определения. Угол между падающим лучом и перпендикуляром к границе раздела двух сред в точке излома луча назовём углом падения ( a ). Аналогично, угол между преломлённым лучом и перпендикуляром к границе раздела двух сред в точке излома луча назовём углом преломления ( g ).

При преломлении света всегда выполняются закономерности, составляющие закон преломления света: 1. Луч падающий, луч преломлённый и перпендикуляр к границе раздела сред в точке излома луча лежат в одной плоскости. 2. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления – постоянная величина, не зависящая от углов:

| n – относительный показатель преломления a – угол падения луча g – угол преломления луча |

Применяют и качественную трактовку закона преломления света: при переходе света в оптически более плотную среду луч отклоняется к перпендикуляру к границе раздела сред. И наоборот.

Принцип обратимости световых лучей. При отражении или преломлении света падающий и отражённый лучи всегда можно поменять местами. Это означает, что ход лучей не изменится, если изменить их направления на противоположные. Многочисленные опыты подтверждают: при этом «траектория» хода лучей не меняется (см. чертёж).

Содержание:

Преломление света:

Почему ложка, опущенная в стакан с водой, кажется нам сломанной на границе воздуха и воды? Что такое оптическая плотность среды? Как ведет себя свет, переходя из одной среды в другую? Обо всем этом вы узнаете из этого параграфа.

Опыты по преломлению света

Проведем такой эксперимент. Направим на поверхность воды в широком сосуде узкий пучок света под некоторым углом к поверхности. Мы заметим, что в точках падения лучи не только отражаются от поверхности воды, но и частично проходят в воду, изменяя при этом свое направление (рис. 3.33).

Изменение направления распространения света в случае его прохождения через границу раздела двух сред называют преломлением света.

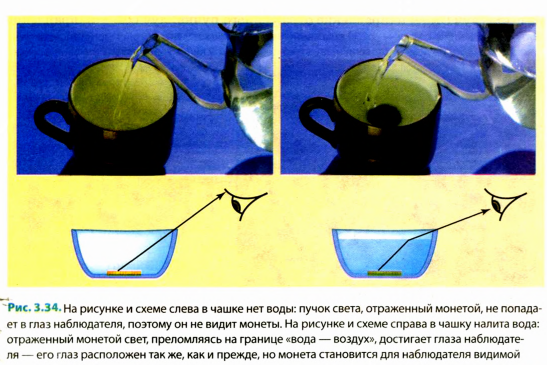

Первое упоминание о преломлении света можно найти в работах древнегреческого философа Аристотеля, который задавался вопросом: почему палка в воде кажется сломанной? А в одном из древнегреческих трактатов описан такой опыт: «Нужно встать так, чтобы плоское кольцо, положенное на дно сосуда, спряталось за его краем.

Потом, не изменяя положения глаз, налить в сосуд воду. Луч света преломится на поверхности воды, и кольцо станет видимым». Аналогичный опыт проиллюстрирован на рис. 3.34.

Причина преломления света

Так почему же свет, переходя из одной среды в другую, изменяет свое направление?

Мы уже знаем, что свет в вакууме распространяется хотя и с огромной, но тем не менее конечной скоростью — около 300 000 км/с. В любой другой среде скорость света меньше, чем в вакууме.

Например, в воде скорость све-та в 1,33 раза меньше, чем в вакууме; когда свет переходит из воды в алмаз, его скорость уменьшается еще в 1,8 раза; в воздухе скорость распространения света в 2,4 раза больше, чем в алмазе, и лишь немного ( = 1,0003 раза) меньше скорости света в вакууме. Именно изменение скорости света в случае перехода из одной прозрачной среды в другую является причиной преломления света.

Принято говорить об оптической плотности среды: чем меньше скорость распространения света в среде, тем большей является оптическая плотность среды.

Так, воздух имеет большую оптическую плотность, чем вакуум, поскольку в воздухе скорость света несколько меньше, чем в вакууме. Оптическая плотность воды меньше, чем оптическая плотность алмаза, поскольку скорость света в воде больше, чем в алмазе.

Чем больше отличаются оптические плотности двух сред, тем более преломляется свет на границе их раздела. Другими словами, чем больше изменяется скорость света на границе раздела двух сред, тем сильнее он преломляется.

Закономерности преломления света

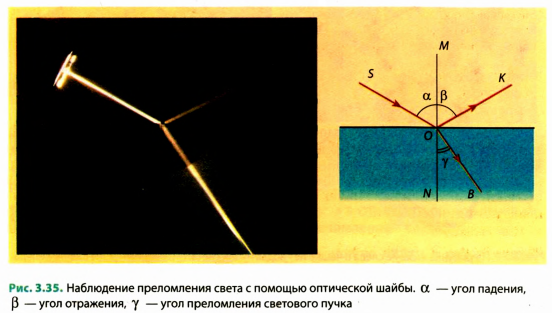

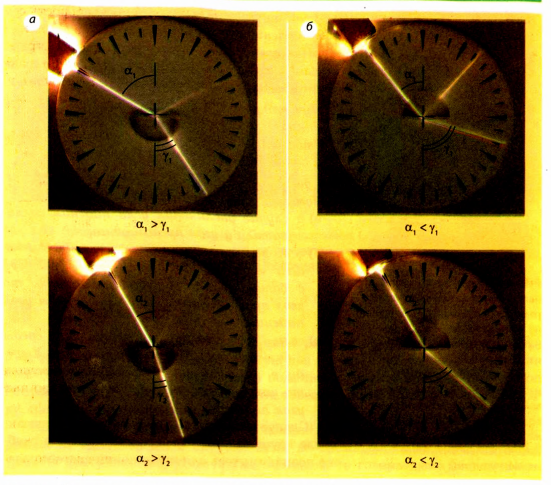

Рассмотрим явление преломления света подробнее. Для этого снова воспользуемся оптической шайбой. Установив в центре диска стеклянный полуцилиндр, направим на него узкий пучок света (рис. 3.35). Часть пучка отразится от поверхности полуцилиндра, а часть пройдет сквозь него, изменив свое направление (преломится).

На схеме по правую сторону луч SO задает направление падающего пучка света, луч ОК — направление отраженного пучка, луч ОВ — направление

Рис. 3.36. Установление закономерности преломления света

В случае увеличения угла падения света увеличивается и угол его преломления. Если свет падает из среды с меньшей оптической плотностью в среду с большей оптической плотностью (из воздуха в стекло) (а), то угол падения больше угла преломления. Если наоборот (из стекла в воздух) (б), то угол преломления больше угла падения преломленного пучка; MN — перпендикуляр, восставленный в точке падения луча SO. Все указанные лучи лежат в одной плоскости — в плоскости поверхности диска.

Угол, образованный преломленным лучом и перпендикуляром к границе деления двух сред, восставленным в точке падения луча, называется углом преломления.

Если теперь увеличить угол падения, то мы увидим, что увеличится и угол преломления. Уменьшая угол падения, мы заметим уменьшение угла преломления (рис. 3.36).

Соотношение значений угла падения и угла преломления в случае перехода пучка света из одной среды в другую зависит от оптической плотности каждой из сред. Если, например, свет падает из воздуха в стекло (рис. 3.36, а), то угол преломления всегда будет меньшим, чем угол падения (

то угол преломления всегда будет большим, чем угол падения (

Напомним, что оптическая плотность стекла больше оптической плотности воздуха, и сформулируем закономерности преломления света.

(Следует отметить, что в старших классах, после изучения курса тригонометрии, вы глубже познакомитесь с преломлением света и узнаете о нем на уровне законов.)

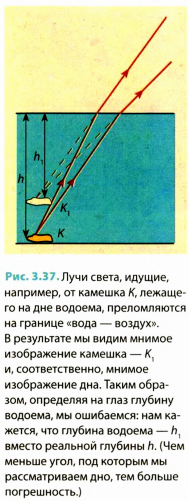

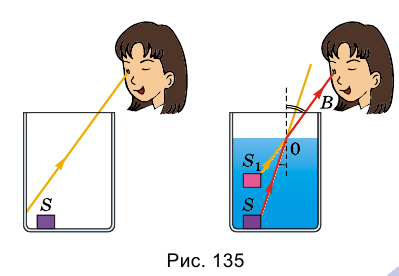

Объясняем преломлением света некоторые оптические явления

Когда мы, стоя на берегу водоема, стараемся на глаз определить его глубину, она всегда кажется меньшей, чем есть на самом деле. Это явление объясняется преломлением света (рис. 3.37).

Следствием преломления света в атмосфере Земли является тот факт, что мы видим Солнце и звезды немного выше их реального положения (рис. 3.38). Преломлением света можно объяснить еще много природных явлений: возникновение миражей, радуги и др.

Явление преломления света является основой работы многочисленных оптических устройств (рис. 3.39). С некоторыми из них мы познакомимся в следующих параграфах, с некоторыми — в ходе дальнейшего изучения физики.

Итоги:

Световой пучок, падая на границу раздела двух сред, имеющих разную оптическую плотность, делится на два пучка. Один из них — отраженный — отражается от поверхности, подчиняясь законам отражения света. Второй — преломленный — проходит через границу раздела в другую среду, изменяя свое направление.

Причина преломления света — изменение скорости света в случае перехода из одной среды в другую. Если во время перехода света из одной среды в другую скорость света уменьшилась, то говорят, что свет перешел из среды с меньшей оптической плотностью в среду с большей оптической плотностью, и наоборот.

Преломление света происходит по определенным законам.

Преломление света

Почему ноги человека, зашедшего в воду, кажутся короче (рис. 250)? Дно бассейна мы видим ближе к поверхности, чем есть в действительности. Ложка в стакане на уровне поверхности воды (рис. 251) кажется переломленной. Как объяснить эти явления?

Когда пучок света падает на границу раздела двух прозрачных сред, часть его отражается, а часть переходит в другую среду, изменяя свое направление (рис. 252).

Изменение направления распространения света при переходе его через границу раздела двух сред называется преломлением.

Каким законам подчиняется преломление света?

Рассмотрим опыт. В центре оптического диска закрепим стеклянный полудиск (рис. 253), направим на него узкий пучок света (луч 1). Луч 3 — преломленный луч.

Угол

Сравнив углы

Увеличим угол падения (рис. 254). Угол преломления тоже увеличивается, но он по-прежнему меньше угла падения.

Если стекло заменить водой и пустить световой луч и под тем же углом

А если луч переходит из воды в воздух?

Из опыта (рис. 255, б) видно, что угол

Из результатов проведенных опытов следует.

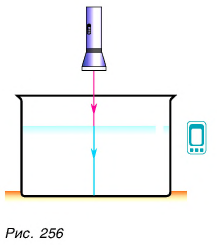

Эти два главных положения выражают суть явления преломления света. Однако, когда луч надает перпендикулярно на границу раздела двух сред

Главные выводы:

Преломление света на границе разделения двух сред. Закон преломления света

Еще в древние времена люди утверждали, что палка, опущенная в воду, на границе воздух-вода будто сломана. Вынув из воды, она оказывается целой. Так человек впервые столкнулся с явлением преломления света.

Первым это явление начал изучать древнегреческий естествоиспытатель Клеомед (I в. н. э.). Он установил, что луч света, распространяющийся под углом с менее плотной оптической среды в более плотную, например из воздуха в воду, изменяет свое направление, то есть преломляется. Клеомед говорил, что под определенным углом мы не будем видеть предмет, лежащий на дне сосуда (рис. 135), но если налить в сосуд воды, предмет будет видно.

Таким образом, по мнению Клеомеда, благодаря преломлению лучей можно видеть Солнце, зашедшее за горизонт.

Другой древнегреческий ученый Клавдий Птоломей (II в. н. э.) опытным путем определил величину, характеризующую преломление лучей света при переходе их из воздуха в воду, из воздуха в стекло и из воды в стекло.

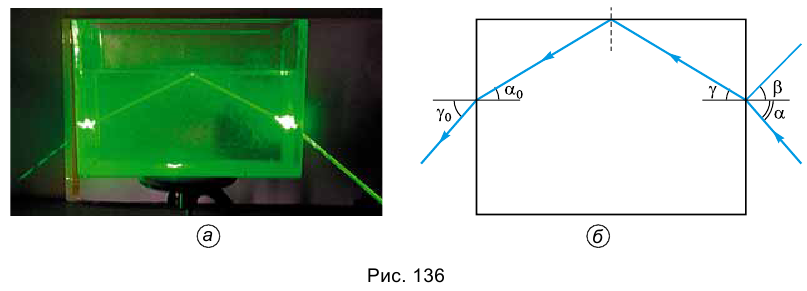

Опыт 1. Направим луч света на тонкостенный сосуд с подкрашенной водой, который имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Мы видим, что на границе двух сред луч света изменяет свое направление: отражается и преломляется (рис. 136, а).

Изменение направления распространения света при его переходе через границы разделения двух оптически прозрачных сред называют преломлением света.

Выполним чертеж (рис. 136, б). Опыт показывает, что угол отражения света

Этот опыт показывает, что при переходе светового луча с одной среды в другую: падающий и преломленный лучи света лежат в одной плоскости с перпендикуляром, проведенным к плоскости разделения двух сред в точку падения луча света; в зависимости от того, с какой среды в какую переходит луч света, угол преломления луча света может быть больше или меньше угла падения света.

Разные среды по-разному преломляют световые лучи. Например, алмаз преломляет лучи света больше, чем вода или стекло.

Среда, преломляющая свет, должна быть прозрачной, то есть такой, чтобы сквозь нее проходили лучи света.

Световые лучи преломляются, поскольку они распространяются в разных средах (телах) с неодинаковой скоростью. В воздухе скорость распространения света больше, чем в воде, в воде больше, чем в стекле.

Опыт 2. Поместим в сосуд с водой специальный источник света, от которого в разные стороны распространяются лучи света (рис. 137). Луч света, падающий перпендикулярно к границе вода-воздух, не преломляется.

Лучи света, падающие под разными углами к поверхности воды, преломляются по-разному. Но есть лучи света, которые вообще не переходят из воды в воздух, а полностью отражаются от ее поверхности. Явление, когда лучи света не выходят из среды и полностью отражаются внутрь, называют полным внутренним отражением света.

Пример №1

Ответ: а) угол падения; б) угол падения; в) угол преломления.

Пример №2

2. В стакан с водой вставили трубку для сока. Как объяснить явление, изображенное на рисунке 145?

Ответ: если смотреть на рисунок, то видим, что трубка для сока кажется сломанной. Это объясняется законами преломления света.

Закон преломления света и показатель преломления

Геометрической оптикой называют раздел оптики, в которой изучаются законы распространения света в прозрачных средах на основе представления о нем как о совокупности световых лучей.

Под лучом понимают линию, вдоль которой переносится энергия электромагнитной волны. Условимся изображать оптические лучи графически с помощью геометрических лучей со стрелками. В геометрической оптике волновая природа света не учитывается.

Уже в начальные периоды оптических исследований были экспериментально установлены четыре основных закона геометрической оптики:

В этих законах использовались понятия световой пучок и световой луч, т. е. предполагалось, что пучок и луч бесконечно тонкие.

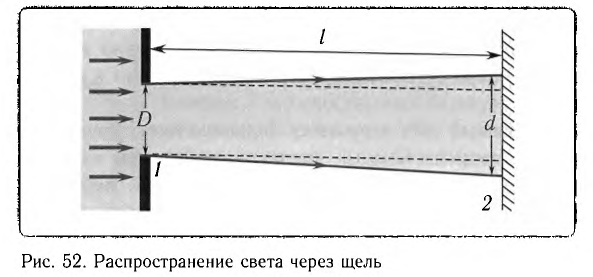

Световые пучки получают при пропускании светового излучения, идущего от удаленного источника, через отверстие (диафрагму) в экране I (рис. 52). Эксперименты показывают, что если диаметр D гораздо больше длины световой волны

Если же диаметр диафрагмы или размеры предмета оказываются сравнимы с длиной световой волны, то выходящий световой пучок становится расходящимся, свет проникает в область геометрической тени, происходит дифракция света, т. е. проявляется волновой характер светового излучения. Следует отметить, что дифракция будет наблюдаться на очень больших расстояниях от экрана (

Таким образом, луч — это направление, перпендикулярное фронту волны, в котором она переносит энергию.

Лучи, выходящие из одной точки, называют расходящимися, а собирающиеся в одной точке, — сходящимися. Примером расходящихся лучей может служить наблюдаемый свет далеких звезд, а примером сходящихся — совокупность лучей, попадающих в зрачок нашего глаза от различных предметов.

Для изучения свойств световых волн необходимо знать как закономерности их распространения в однородной среде, так и закономерности отражения и преломления на границе раздела двух сред.

Рассмотрим процессы, происходящие при падении плоской световой волны на плоскую поверхность раздела однородных изотропных и прозрачных сред при условии, что размеры поверхности раздела намного больше длины волны падающего излучения.

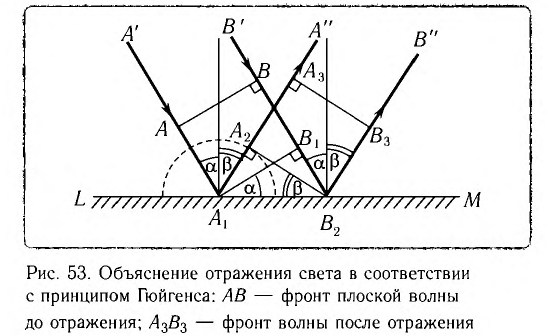

Пусть на плоскую поверхность раздела LM двух сред падает плоская световая волна, фронт которой АВ (рис. 53). Если угол падения а отличен от нуля, то различные точки фронта АВ волны достигнут границы раздела LM не одновременно.

Согласно принципу Гюйгенса точка

Касательная, проведенная из точки

Из построения следует, что

Рассмотрим, что будет происходить во второй среде (рис. 54), считая, что скорость

При копировании любых материалов с сайта evkova.org обязательна активная ссылка на сайт www.evkova.org

Сайт создан коллективом преподавателей на некоммерческой основе для дополнительного образования молодежи

Сайт пишется, поддерживается и управляется коллективом преподавателей

Whatsapp и логотип whatsapp являются товарными знаками корпорации WhatsApp LLC.

Cайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Анна Евкова не оказывает никаких услуг.