что такое синод при петре 1

СВЯТЕЙШИЙ СИНОД

История

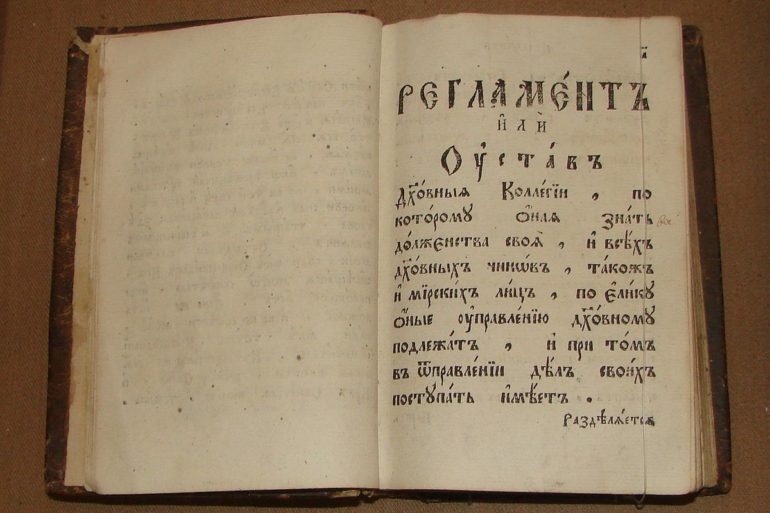

В 1718 году, царь Пётр I впервые высказался о необходимости изменения структуры церковного управления и создания Духовной коллегии. Писать проект учреждения Духовной коллегии царь поручил епископу Псковскому Феофану (Прокоповичу) (1681–1736), вызванному в Санкт-Петербург ещё в 1716 году. Именно Феофан с той поры и стал главным помощником Петра в деле проведения церковной реформы. Плодом его труда явился Духовный регламент, составленный к 1720 году, а затем прочитанный и исправленный самим монархом. Главной причиной, по которой была необходима отмена Патриаршества, Феофан считал опасность совместного существования двух властей – духовной и светской. «Простой народ, – говорилось в Духовном регламенте, – не знает, как различается власть духовная от самодержавной, и удивленный славой и честью верховного пастыря церкви, помышляет, что этот правитель есть второй государь, самодержцу равносильный, или ещё и больше его, и что духовный чин есть другое лучшее государство».

Другими причинами, по которым церковная реформа была необходима её устроителям, считались: во-первых то, что дела церковного управления при «соборной форме» правления могут идти непрерывно, не задерживаясь за болезнью или кончиной Патриарха, и, во-вторых: правда быстрее достижима при участии в управлении нескольких лиц, а решения «собора», то есть Духовной коллегии, в глазах народа будут авторитетнее и менее зависимы от влияния разных сильных людей.

25 января 1721 года царь издал манифест об открытии Духовной коллегии, а 14 февраля того года в Санкт-Петербурге состоялось ее торжественное открытие. Впрочем, вместо Духовной коллегии новую церковную власть тогда же стали именовать Святейшим Синодом.

Для членов Святейшего Синода Петр I установил специальную присягу, в которую была включена клятва в «верной службе» представителям царствовавшей династии, обязанность «благовременно объявлять. о ущербе Его Величества интереса, вреде и убытке» и хранить служебные тайны. Иерархи клялись в верности антиканоническому возглавлению церковной власти светским монархом («крайнему судии» Духовной коллегии). Присяга в неизменном виде существовала вплоть до начала XX века.

Для осуществления контроля над Святейшим Синодом Пётр, которого опыт научил не доверять своим чиновникам, 11 мая 1722 года создал должность обер-прокурора, указав выбрать на неё «из офицеров доброго человека». Обер-прокурор был назван «оком государевым» и «стряпчим по делам государственным». Он имел в своём распоряжении синодальную канцелярию и был обязан (по инструкции) находиться «в заседаниях присутствия» Святейшего Синода. В течение Синодального периода церковной истории должность обер-прокурора Святейшего Синода занимали тридцать четыре человека.

Начиная с 1740-х годов значение обер-прокурорской власти постепенно усиливалось, хотя обер-прокуроры в XVIII веке были фигурами с ограниченным влиянием, которое зависело от характера носителей этой должности и степени близости правивших иерархов ко Двору. При императоре Павле I произошёл даже уникальный случай, когда император через архиепископа Санкт-Петербургского Амвросия (Подобедова), уполномочил Синод самостоятельно избрать кандидата на должность обер-прокурора.

В XIX веке ситуация кардинально изменилась. Обер-прокуроры стали лично монополизировать всю информацию, поступавшую из епархиальных консисторий, и фактически навязывали свои решения Святейшиму Синоду. Начиная с царствования императора Александра I отчёты царю представлял непосредственно обер-прокурор – личные доклады монарху членов Святейшего Синода прекратились. Связь между Синодом и верховной властью стала проходить через обер-прокурора.

Особенно укрепились власть и влияние обер-прокуроров в эпоху императора Николая I при графе Н. А. Протасове. Он был единоличным руководителем церковного управления. При Протасове 1 августа 1836 года появилась особая канцелярия обер-прокурора, которой предоставлялось право решать все дела, касавшиеся церковного управления.

При императоре Николае II произошло окончательное юридическое оформление обер-прокурорской должности: 6 января 1901 года государь утвердил мнение Государственного Совета, согласно которому обер-прокурор Святейшего Синода получил право присутствовать «в Государственном Совете, Совете министров и Комитете министров на равных с министрами основаниях». Тем самым права обер-прокурора были приравнены к правам министров.

При этом юридической власти в Святейшем Синоде обер-прокурор никогда не имел, будучи, по мнению современников, «образом и видом власти без самой власти», ее призраком. Но располагая огромными полномочиями, обер-прокурор, так же как и Святейший Синод, не мог быть полным хозяином в Церкви: «на хозяйничанье его никто не уполномочивал, – писал последний протопресвитер русской армии и флота Георгий Шавельский, – и хозяином его никто не мог признать. Он мог всё разрушить, что бы ни создавал Синод, но не мог ничего создать без Синода. Так и жила Церковь без ответственного хозяина, без единой направляющей воли». Это было тем более оскорбительно для Синода, что еще в XVIII веке по просьбе Петра I восточные Константинопольский и Антиохийский Патриархи в особой грамоте от 23 сентября 1723 года признали каноническое достоинство Синода.

Святейший Синод имел административную и законодательную власть в Церкви, располагая правом издавать определения и узаконения по делам веры, предоставляя их на утверждение самодержавной власти. Святейший Синод входил в обсуждение вопросов об открытии новых епархий и викариатств, учреждении новых должностей и духовноучебных заведений. Им же определялся порядок церковной жизни, избирание кандидатов на епископские кафедры, утверждение и увольнение настоятелей и настоятельниц монастырей, разрешение вопросов о снятии священного сана и монашеского чина, о награждении клириков, открытии новых храмов и обителей, осуществление цензурирования догматических и некоторых других сочинений, свидетельствование мощей святых, установление новых праздников, крестных ходов.

Святейший Синод заведовал делами «Санкт-Петербургской епархии Святейшего Синода» (или Санкт-Петербургской Синодальной области) до появления в ней самостоятельных епархиальных архиереев (см. Синодальная область).

Первоначально, по «Духовному регламенту», Синод должен был состоять из двенадцати человек. 25 января 1721 года в состав Святейшего Синода были назначены: президент – митрополит Стефан (Яворский), два вице-президента – архиепископы Феодосий (Янковский) и Феофан (Прокопович), четыре советника из архимандритов и четыре асессора из протопопов. В последующие годы состав Синода неоднократно подвергался изменениям: в 1722 году к его членам прибавили по одному советнику и асессору; в 1724 году, по смерти митрополита Стефана, звание президента упразднили, оставив двух вице¬президентов с шестью советниками и тремя асессорами, в 1726 году было уже восемь советников, два асессора и вызванные «на чреду служения» архимандриты.

С 1727 года прежние наименования (вице-президент, советник, асессор) уже не встречаются, их заменило общее выражение «член Синода». Архиереи занимали места в Святейшем Синоде в соответствии со старшинством своих епархий. В 1730 году, при императрице Анне Иоанновне, в Святейший Синод снова были назначены архимандриты и протопопы (четыре архиерея, три архимандрита и два протопопа), но так как в течение ряда лет состав его членов не пополнялся, то к 1738 году там заседал только один епископ. Зачастую решения принимались только двумя синодальными архимандритами и одним протопопом. К началу 1741 года в составе Святейшего Синода было три архиерея и три архимандрита. При императрице Екатерине II, в 1763 году, Святейший Синод был ограничен шестью членами (тремя епископами, двумя архимандритами и одним протопопом).

Отношение верховной власти к Святейшему Синоду и специфическое понимание императрицей его функций характеризуется имеющимися сведениями о том, будто Екатерина II вскоре после вступления на престол намеревалась назначить членом Святейшего Синода своего будущего фаворита Г. А. Потёмкина. Потемкин получил задание «место свое иметь за обер-прокурорским столом» и был предназначен в будущем «к действительному по сему месту упражнению». Это место за обер-прокурорским столом он имел в течение шести лет (с 19 августа 1763 года по 25 сентября 1769 года). Из этого начинания ничего, впрочем, не вышло – светские лица в Святейший Синод не попали.

С начала XIX века в Святейший Синод перестали назначать архимандритов. Тогда же по именному указу от 12 июня 1805 года к заседаниям Святейшего Синода стали привлекать епархиальных архиереев – по очереди и на срок от одного года до трех лет. По штату, составленному на 9 июля 1819 года, в Святейшем Синоде было положено иметь семь человек. Столичный архиерей назывался первенствующим членом Святейшего Синода. Звание члена считалось пожизненным. После 1819 года постоянными членами Святейшего Синода в силу занимаемой кафедры стали митрополиты Московский и Киевский. Остальные иерархи и иереи, принимавшие участие в работе Святейшего Синода, именовались присутствующими. В 1835 году император Николай I назначил к присутствию в Святейшем Синоде своего сына – наследника престола великого князя Александра Николаевича. Назначение мирянина вызвало негативную реакцию со стороны русского епископата и прежде всего митрополита Московского Филарета (Дроздова). Это заставило великого князя воздержаться от участия в заседаниях Святейшего Синода, но сам факт подобного назначения – показателен.

В целом, со времени императора Николая I светские власти внимательно следили, чтобы состав Святейшего Синода менялся чаще, а со второй половины XIX столетия стало традицией назначать к участию в заседаниях на два, редко на три года. После 1885 года и вплоть до правления императора Николая II в состав присутствующих в Святейшем Синоде перестали назначать и представителей белого духовенства (протопопов и протоиереев). При Николае II представители белого духовенства допускались в Святейший Синод в качестве исключения. В нем в разное время присутствовали протопресвитеры военного и морского духовенства, протопресвитеры придворного духовенства, а в 1908 году к присутствию был назначен имевший всероссийскую известность протоиерей Иоанн Кронштадтский.

|

| Сессия Святейшего Синода под председательством сщмч. Владимира (Богоявленского), митр. Киевского (в центре), слева от него — архиеп. Финляндский Сергий (Страгородский). 1914-15 гг. Фото из Православной Энциклопедии |

К началу XX века стало нормой номинальное руководство Святейшего Синода столичным митрополитом – первоприсутствующим членом. За всю Синодальную историю было только два исключения из этого правила – с конца 1898 года по 1900 год первоприсутствующим являлся Киевский митрополит Иоанникий (Руднев), а с конца 1915 года по март 1917 года – Киевский митрополит Владимир (Богоявленский). Санкт-Петербургский митрополит, как и любой епископ Православной Российской Церкви, назначался «по указу Его Императорского Величества». Первенствующий член Святейшего Синода председательствовал на заседаниях, руководил прениями, мог в некоторых случаях влиять на их исход, мог возбуждать новые вопросы (последнего права не были лишены и остальные члены Святейшего Синода). Но в течение XIX века влияние столичных митрополитов на ход церковных дел все же было стеснено политическими рамками: регулярно сноситься с носителем верховной власти на очерченных законом основаниях он не мог. Только в феврале 1916 года император Николай II издал повеление, предоставившее первенствующему члену Святейшего Синода права лично делать царю доклады по важнейшим делам. Но в силу инерции этим правом митрополит Владимир (Богоявленский), в то время являвшийся первенствующим членом Святейшего Синода, так и не воспользовался.

С 1721 года и вплоть до революции 1917 года заседания Святейшего Синода проводились три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. На время заседаний в Синоде архиереи не освобождались от управления своими епархиями, а в эпоху обер-прокурорства К. П. Победоносцева (в 1880–1905 годы) стало практиковаться и назначение в Святейший Синод заштатных архиереев. Для заседаний синодальные члены собирались на летнюю (с 1 июня) и зимнюю (с 1 ноября) сессии. Обычно принципиальные проблемы решались зимой, второстепенные – летом. Из постоянных членов Святейшего Синода бессменно заседал митрополит Санкт-Петербургский. Митрополиты Московский и Киевский обычно вызывались на зимние сессии. Часто от голосов именно этих трёх митрополитов зависело направление того или иного синодального дела, ибо они, в отличие от остальных, участвовали в работе Святейшего Синода бессменно.

Изменения в личный состав Святейшего Синода и обер-прокуратуры внесла революция 1917 года. Временное правительство, как некогда император, ввело в состав министров и нового обер-прокурора, который 14 апреля 1917 года добился указа новой власти об освобождении всех членов Святейшего Синода и о назначении новых. Первый послереволюционный состав Святейшего Синода 29 апреля 1917 года заявил, что главная его задача – содействие созыву Всероссийского Поместного Собора. В конце июля 1917 года Святейший Синод постановил своим определением, что ввиду предстоявшего в Москве 15 августа открытия Поместного Собора он переносит свою работу в Первопрестольную. Работа Святейшего Синода в Петрограде была завершена, и его члены выехали из здания Сената и Синода, в котором синодальные заседания проводились с первой половины 1830-х годов. До того Святейший Синод заседал в здании Двенадцати коллегий на Васильевском острове столицы. Тогда же, 5 августа 1917 года, постановлением Временного правительства было учреждено Министерство исповеданий, в ведение которого перешли дела обер-прокуратуры и департамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел. До преобразования высшего церковного управления Поместным Собором министр исповеданий, которым стал последний в русской церковной истории обер-прокурор Святейшего Синода А. В. Карташёв, получал права и обязанности обер-прокурора и даже министра внутренних дел (по принадлежности).

Первенствующие члены

Обер-прокуроры

Список обер-прокуроров Синода см. в статье обер-прокурор.

СВЯТЕЙШИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СИНОД

Верховный коллегиальный орган церковно-государственного правления РПЦ с 1721 по 1917 г., период, получивший название синодального. Заменил упраздненное патриаршее управление.

Создание и функции

Государь Петр I после кончины в 1700 г. патриарха Адриана назначил местоблюстителем патриаршего престола митрополита Стефана Яворского, а в 1701 г. вернул к жизни существовавший ранее Монастырский приказ, заведующий землями церкви.

Однако царь пошел дальше. По его желанию петровский сподвижник епископ Феофан Прокопович составил Духовный регламент, то есть устав нового задумывавшегося органа – Духовной коллегии. После процесса подписания регламента иерархами РПЦ в 1721 г. та была учреждена. Появление светского государственного органа, взявшего на себя функции церковного управления, означало окончательное упразднение патриаршества и подчинение церкви власти монарха. Со временем это подчинение только росло. В 1723 г. Синод был признан со стороны восточных патриархов – Константинопольского и Антиохийского.

Изначально главой Синода был президент, в 1721 г. им стал все тот же Стефан Яворский. Вице-президентом был автор Духовного регламента Феофан Прокопович. В 1726 г. президент превратился в первенствующего члена (им стал Прокопович), остальные представители духовенства, заседавшие в Синоде (все они назначались государем), стали именоваться его членами (постоянными членами Синода были митрополиты Московский, Петербургский и Киевский) и присутствующими.

Представителем монарха в Синоде стал назначаемый им государственный чиновник – обер-прокурор (1722). Он был «оком государевым» среди церковников, управлял синодальной канцелярией и участвовал в заседаниях органа. На протяжении XVIII в. роль обер-прокурора не была особо велика, однако уже в начале следующего столетия ситуация начала меняться. Теперь этот чиновник был главным связующим звеном между Синодом и верховной властью. Постепенно обер-прокурор сравнялся по своим полномочиям с министром, он заседал в Комитете министров и Государственном совете, руководил всеми структурами Синода, чиновники в них подчинялись ему. В середине XIX в. у него появился заместитель – товарищ обер-прокурора. Таким образом, с течением времени светское начало в Синоде стало преобладать, церковь все сильнее подчинялась государству.

Синод выполнял функции административной и судебной инстанции РПЦ. В его ведение перешли бывшие патриаршие (теперь синодальные) приказы – духовный, монастырский, казенный, дворцовый и др. Он избирал епископов и учреждал новые кафедры, следил за обрядами и осуществлял церковную цензуру и суд, регламентировал вопросы брака и духовного просвещения. Однако Синод действовал именем царя, именно последний принимал окончательные решения по всем вопросам, и они были обязательны для исполнения.

Дальнейшая история

В екатерининские времена Синод вместо Правительствующего назывался Духовным. Уже в XVIII в. многие его ответвления исчезли, остались синодальная канцелярия, московская синодальная и типографская конторы. С 1888 г. издавался печатный орган Синода – «Церковные ведомости».

Неспокойные времена для Синода начались в 1915 г., когда функции первенствующего члена стал исполнять сторонник Г.Е. Распутина митрополит Питирим. Ставленники Распутина назначались на важные церковные посты, что вызывало скандалы. В 1916 г. обер-прокурором стал считавшийся распутинцем Н.П. Раев.

После отречения от престола Николая II 2 марта 1917 г. Синод сразу признал Временное правительство. Обер-прокурор от новой власти В.Н. Львов обновил состав учреждения в апреле того же года. Он вывел из него распутинцев (митрополитов Петроградского Питирима и Московского Макария и др.) и старых членов, оставив из последних только архиепископа Сергия (Страгородского). Вскоре из ведения Синода был изъят ряд вопросов с передачей их епархиальным управлениям. Была определена и глобальная задача – подготовка и проведение всероссийского поместного собора РПЦ. В августе 1917 г. была упразднена должность обер-прокурора. Последний обер-прокурор А.В Карташев возглавил созданное министерство вероисповеданий.

Всероссийский поместный собор, заседавший в Москве с августа 1917 г. по сентябрь 1918 г., принял важнейшее решение о восстановлении в стране патриаршества (28 октября 1917 г.). Все полномочия Правительствующего Синода, согласно постановлению поместного собора от 31 января 1918 г, переходили к патриарху Московскому и всея Руси (в ноябре 1917 г. им стал митрополит Московский Тихон (Беллавин)), а также к новым органам – Священному Синоду и Высшему церковному совету.

Синодальный период: 10 наивных вопросов об одном из самых неоднозначных периодов в истории Русской Церкви

Приблизительное время чтения: 15 мин.

Кто-то считает это время чуть ли не золотым веком российского Православия. Другие, наоборот, уверены, что для Церкви это была эпоха полного бесправия. Так что же такое Синодальный период? И почему о нем до сих пор так много спорят?

1. Синодальный период — это какой?

Так историки называют эпоху с февраля 1721 года по ноябрь 1917 года — без малого 200 лет. Все это время высшим органом власти Русской Православной Церкви был Святейший Синод, учрежденный Петром I. Это было собрание самых влиятельных иерархов Русской Церкви, возглавлявших крупнейшие российские кафедры — Петербургскую, Московскую, Казанскую, Киевскую. Поначалу в состав Синода входили не только архиереи, но и настоятели крупных монастырей, и представители белого духовенства (то есть женатые священники), и даже светские чиновники.

При Петре Синод мыслился как церковное правительство. Он занимался делами духовного порядка, назывался Правительствующим и «крайним судией» имел самого императора (как и Сенат, тоже созданный Петром и отвечавший за дела гражданские). Позже он превратился в некое подобие министерства Министерства как таковые были созданы только в начале XIX века при Александре I по делам Церкви. В официальных бумагах XIX века Синод именовался «ведомством православного исповедания», по аналогии с ведомствами военным, финансовым, внутренних дел и т. п.

Но, какой бы статус Синод ни имел в разные годы, суть оставалась неизменной: все это время церковная власть оставалась прочно встроенной в систему государственного управления. Это соответствовало мировоззрению Петра: он был человек искренний и религиозный, но считал, что Церковь призвана прежде всего служить государству и обществу.

2. А как же Патриарх? Разве не он глава Церкви?

Патриарха в этот период у Русской Церкви просто не было. Его-то и заменил Синод. Но прежде чем говорить об этом, давайте разберемся, кто и какой властью обладает в Церкви.

Главой Церкви всегда был и остается Сам Господь Иисус Христос, Который создал ее около 2000 лет назад из общины Своих ближайших учеников — двенадцати апостолов. Вся полнота власти в Церкви принадлежит Христу. Для христиан несомненно, что Тот, Кто сказал апостолам: Се, Я с вами во все дни до скончания века (Мф 28:20), и сегодня реально соприсутствует с нами, управляя всеми сторонами жизни Своей Церкви, которую апостол Павел назвал телом Христовым, составленным из многих членов — отдельных верующих (ср.: 1 Кор 12: 12–14).

Но Христу угодно, чтобы в повседневной жизни Церкви эта власть осуществлялась через людей. Ведь Церковь — это не чисто духовная общность людей, соединенных со Христом одной только верой. Это еще и определенным образом устроенное земное сообщество, в котором духовное единство христиан реализуется практически (через молитву, таинства, дела милосердия и т. д.).

Эта церковная власть, делегированная Христом людям, с самого начала была соборной. И догматы веры, и конкретные правила церковной жизни всегда утверждались не каким-то иерархом, хотя бы и самым авторитетным, а собором епископов. Так исполнялась заповедь Христа о единстве верующих: Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня (Ин 17:21). Именно в соборном единстве епископов — представителей отдельных церковных общин, вместе образующих полноту Церкви, — являл Себя Дух Святой.

На соборах вершился и церковный суд — например, над еретиками.

А вот вопросами повседневного управления церковными общинами всегда занимались епископы — наследники апостолов. Ведь решения требуется принимать ежедневно, а Собор каждый раз проводить не станешь. При этом еще с апостольских времен существовало правило: «епископам всякого народа подобает знать первого в них, и признавать его как главу, и ничего превышающего их власть не творить без его рассуждения». Таким епископом — первым среди равных — и стал Патриарх. В древних поместных Церквях титул Патриарха появился с конца IV — V веках. В Русской Церкви Патриарха впервые избрал Архиерейский Собор в 1589 году.

Патриархи решали вопросы, связанные с управлением Поместными Церквями в целом, выражали взгляды христиан перед внешним миром, выстраивали сотрудничество Церкви со светской властью. Важной частью служения Патриарха было следить за регулярным созывом Соборов, которые должны были утверждать все ключевые решения, затрагивающие жизнь Поместной Церкви. Так это устроено и по сей день. В Русской Православной Церкви все важнейшие решения, принятые Священным Синодом под председательством Патриарха, утверждаются потом Архиерейским Собором.

Патриарх никогда не являлся главой Поместной Церкви в прямом смысле слова. Он был ее лицом и пользовался «первенством чести» среди ее епископов. В России Патриарх, кроме этого, еще и правящий епископ столичной епархии — города Москвы.

3. Почему же Патриарха не было в Синодальный период?

Должность Патриарха упразднил «Духовный регламент» — особый законодательный акт, составленный в 1720 году по указанию Петра I его ближайшим сподвижником в церковных делах архиепископом Феофаном (Прокоповичем). Патриаршую систему управления «Духовный регламент» объявил неэффективной, забюрократизированной, потенциально соперничающей с царской властью и даже тяготеющей к папизму. А Синод — орган коллегиальный, он придет к истине скорее, чем отдельный иерарх-самодержец, писал Феофан (Прокопович).

Многие из этих аргументов были явной натяжкой. Православный Патриарх, в отличие от Римского Папы, никогда не воспринимался как носитель абсолютной власти в Церкви, и все его решения утверждались Соборами. Какие же мотивы двигали Петром в действительности?

Безусловно, немалую роль сыграл его интерес к укладу жизни в странах Западной Европы, где уже два века господствовали протестантизм и этика общественного блага. Но прежде всего Петр руководствовался соображениями имперской логики: в империи абсолютно все служит интересам государства, и никакого другого центра общественной жизни просто не может быть.

Петру хотелось поставить точку в споре, начатом еще его отцом, царем Алексеем Михайловичем, и Патриархом Никоном: что выше — царство или священство? Этот спор стал причиной затяжного конфликта между государем и Патриархом. Причем для Никона дело закончилось низложением и ссылкой, а для всей Церкви — тяжелейшим (и до сих пор не преодоленным) расколом на почве «никонианских» богослужебных реформ.

Из этого раскола Русская Церковь вышла в сильно ослабленном состоянии. Российские иерархи, наученные горьким опытом Патриарха Никона и протопопа Аввакума, старались не проявлять лишней инициативы. Ситуация усугублялась, как правило, невысоким уровнем образования российского духовенства: оно все меньше соответствовало ожиданиям Петра, увлекшегося в европейских поездках идеями прогресса и просвещения.

Личный опыт взаимоотношений с церковной властью у Петра был тоже не самый удачный. Царь плохо ладил с Патриархом Адрианом, возглавлявшим Русскую Церковь в последнее десятилетие XVII века. Особенно Петра рассердило, когда тот стал ходатайствовать перед ним о помиловании стрельцов, учинивших в Москве бунт, пока Петр путешествовал по Европе. Когда Адриан скончался, Петр не стал созывать Собор для избрания преемника. Целых двадцать лет Русской Церковью управлял не Патриарх, а Местоблюститель Патриаршего престола — митрополит Рязанский и Муромский Стефан (Яворский), и с ним у царя отношения были тоже напряженные. Все это укрепляло Петра в мысли вовсе упразднить Патриаршество. Что и было сделано в феврале 1721 года, с учреждением Синода. К нему перешел даже титул «Святейший», прежде бывший у Патриарха. Патриаршество осталось в прошлом.

4. И что это изменило для Церкви по сути?

Отсутствие Патриарха, конечно, не поставило под вопрос само существование Церкви в России. Соборная форма управления Церковью сохранилась, а восточные Патриархи с готовностью согласились считать российский Синод своим «собратом во Христе».

Другое дело, что исчезла фигура, уполномоченная вести от лица Церкви диалог с государственной властью, выражать взгляды Церкви, вдохновлять христиан на жизнь по Евангелию. Русская Церковь в буквальном смысле потеряла лицо.

Все это и привело к тому, что Русская Церковь оказалась встроена в государственный аппарат управления.

На бумаге все выглядело гладко: Церковью, как и прежде, управлял собор архиереев, ведь Святейший Синод действительно был коллегиальным органом. Но реальные Поместные Соборы созывать перестали. А решения Синода, как и вся церковная жизнь в России, стали все в большей степени определяться волей светских чиновников и в конце концов — императора или императрицы. Состав Синода утверждал лично император, все синодальные постановления вплоть до 1917 года выходили со штемпелем «По указу Его Императорского Величества». Это можно бы объяснять преемственностью по отношению к Византии (в ее церковной иерархии император как помазанник Божий действительно занимал особое место, воспринимался как «епископ внешних дел», ходатай перед Богом за всех мирян), если бы не гораздо более близкий пример протестантских стран, правители которых не стеснялись объявлять себя главами тамошних церквей. А ведь с них-то и брал пример Петр.

В Синодальную эпоху Церковь была подчинена государству. В их отношениях, некогда гармоничных, произошел резкий перекос. Это был закономерный результат нарушения правила святых апостолов о «первом епископе».

5. В чем конкретно государство давило на Церковь?

Синодальный период длился почти два века, и в разные времена вмешательство государства в церковные дела приводило к разным последствиям.

С одной стороны, иногда личное участие императора даже помогало. Так произошло, например, в 1903 году, когда Николай II махнул рукой на бесконечные разногласия членов Синода и предписал совершить канонизацию преподобного Серафима Саровского.

А с другой стороны, волюнтаристским решением царя в Синод могли проникать совершенно одиозные фигуры (как, например, в годы правления Анны Иоанновны — 1730–1740), а достойнейших архипастырей, таких как митрополит Московский Филарет (Дроздов), из Синода могли, наоборот, исключить по наветам вхожих во дворец недоброжелателей.

Уже в XIX веке огромный вес приобрела фигура обер-прокурора — светского чиновника в ранге министра. Согласно должностной инструкции, ему полагалось всего лишь приглядывать за работой Синода в качестве наблюдателя, но в реальности он часто пользовался, как мы сказали бы сегодня, административным ресурсом и навязывал Церкви свои личные решения и взгляды. Среди обер-прокуроров встречались люди достойные и преданные Церкви. Такими были, при всей неоднозначности их взглядов, Александр Николаевич Голицын (1803–1816), друг юности и сподвижник Александра I, а позже — Константин Петрович Победоносцев (1880–1905). Но встречались и люди грубые, заносчивые и даже вовсе нецерковные, как, например, граф Дмитрий Андреевич Толстой (1865–1880), автор одной из самых неудачных реформ духовного образования в России.

В Синодальную эпоху Русская Церковь находилась под беспрецедентным контролем и давлением со стороны государства. И это главная особенность этого периода.

6. Какие конкретно проблемы и сложности это создавало для Церкви?

Один из ярких примеров – история с переводом Библии на русский язык. Работа над современным (по меркам XIX века) переводом Библии началась еще в 1815 году по инициативе Александра I и протекала под руководством князя Александра Голицына и святителя Филарета (Дроздова). Но в 1825 году на престол взошел Николай I, и год спустя он остановил эту работу. Такое решение было подсказано императору группой «ревнителей», убежденных, что Библию следует читать только по-церковнославянски. В итоге первое издание Библии на русском языке (мы теперь называем этот перевод Синодальным) увидело свет только в 1876 году.

Привычка во всем оглядываться на власть, выработавшаяся у членов Синода к середине XIX века, стала причиной очень медленной канонизации святых. Лишь при Николае II прославление угодников Божиих стало набирать обороты: в его царствование к лику святых было причислено больше подвижников, чем за предыдущие 200 лет!

Не осталось без печальных последствий и навязывание Церкви не свойственных ей функций контроля за жизнью прихожан. Особенно много функций на священников возложил Петр I. Самым вопиющим было требование доносить на людей, которые приходили на исповедь и признавались в тех или иных крамольных поступках, мыслях или даже в таких «преступлениях», как разглашение ложных слухов о чудесах, видениях или пророчествах (Петр очень энергично боролся с суевериями, нередко считая таковыми невинные народные традиции). Позже тайна исповеди была восстановлена, но государство вменило священникам массу других обязанностей: регистрировать браки, следить за регулярностью причащения людей, числившихся прихожанами их храмов. Все это, понятно, не повышало доверия к Церкви.

Кстати, именно в Синодальный период сложилась печально известная традиция причащаться один раз в год. Родилась она из той же самой попытки власти регламентировать духовную жизнь своих граждан. Еще в 1716 году Петр издал указ об обязательном ежегодном причащении всех православных христиан. И вплоть до начала XX века госслужащие были обязаны ежегодно предоставлять по месту службы справку о прохождении таинств Исповеди и Причастия. Вводились все эти требования с благой целью — мотивировать христиан причащаться хотя бы раз в год. Но в народе это быстро перетолковали как предписанную государством норму. Приходили в храм раз в год (чаще всего Великим постом), исповедовались, приступали к Чаше, брали у священника заветную справку — и исчезали до следующего года, продолжая числиться православными христианами.

7. Но ведь с Синодальным периодом связывают и расцвет Церкви?

В том-то и состоит парадокс: эта эпоха, столь противоречивая, стала для Церкви временем небывалого роста. Правда, подъем начался уже в XIX веке при таких императорах, как Александр I и Николай I.

Именно в этот период в России возникла стройная система духовного образования: были учреждены духовные училища, семинарии и академии. По всей стране развернулась сеть церковноприходских школ, в которых к началу XX века училась чуть ли не половина крестьянских детей. Расцвела богословская наука, связанная с именами митрополитов Платона (Левшина) и Филарета (Дроздова), архиепископа Филарета (Черниговского) и митрополита Макария (Булгакова), многих выдающихся профессоров Московской, Петербургской, Киевской духовных академий, а также таких мирян, как Алексей Хомяков и Иван Киреевский. Появились гениальные духовные писатели — святители Игнатий (Брянчанинов) и Феофан Затворник, дерзновенные пастыри-подвижники — Иоанн Кронштадтский, Алексий Мечёв, Иосиф Фудель.

Расцвело монашество и монастыри. Возродились лучшие духовнические традиции, связанные с именами преподобных Паисия Величковского, Серафима Саровского, Амвросия Оптинского, отца Валентина Амфитеатрова.

Русские миссионеры дошли до Дальнего Востока, Кореи и Японии, вышли на берега Северного Ледовитого океана, основали христианские общины на Алеутских островах, в Средней Азии, учредили Русскую духовную миссию в Палестине…

8. И все это произошло благодаря активному участию государства в жизни Церкви?

Нет, не все. Хотя возрождением части традиций Церковь действительно была обязана государству. Без поддержки императоров и обер-прокурора Александра Голицына было бы невозможным становление российского духовного образования. Еще в начале XIX века дворяне зачастую поглядывали на духовенство свысока, считая его сословием отсталым и малообразованным. Но уже в 1820-е годы ситуация стала на глазах меняться. Благодаря развитию духовного образования на Церковь обратили внимание умнейшие люди, между интеллигенцией и духовенством завязалось общение (вспомним хотя бы переписку Пушкина с митрополитом Филаретом), а к концу XIX века в ряды духовенства стали встраиваться представители аристократии (характерный пример — митрополит Серафим (Чичагов)).

С появлением духовных академий не заставил себя ждать и расцвет богословской мысли.

Многие государственные деятели (включая членов царской семьи) и аристократы активно участвовали в поддержке миссионерской деятельности и благотворительности. Показателен пример великого князя Сергея Александровича Романова и его супруги великой княгини Елизаветы Федоровны, которые состояли членами попечительских советов многих десятков благотворительных организаций и стояли у истоков Императорского Палестинского общества.

Народное просвещение — тоже почти целиком заслуга cинодальной системы власти: огромную роль в развитии церковноприходских школ сыграл лично обер-прокурор Константин Петрович Победоносцев.

Но многое в жизни Церкви прорастало и давало всходы не благодаря, а вопреки государственной политике. И прежде всего это касается возрождения живой монашеской традиции, духовничества и старчества. В годы правления Екатерины II (1762–1796) обители пришли в упадок: отняв у монастырей земельные имения, императрица лишила их всякой экономической базы для существования, а казенное жалованье выделялось крайне нерегулярно и по остаточному принципу. Благосклонное отношение императоров вернулось к монастырям только в XIX веке. И тем не менее, уже с конца XVIII века началось возрождение монашества, сюда протянулись богомольцы в поисках духовных наставников. И такие наставники появлялись.

Наверное, самый взвешенный ответ на вопрос о значении Синодального периода для Русской Церкви дал митрополит Московский Филарет, сказавший: «Духовную коллегию, которую у протестанта перенял Петр… Провидение Божие и церковный дух обратили в Святейший Синод». Не так уж важно, кто именно управляет Церковью — Патриарх или Синод, не так принципиально, какими полномочиями наделен обер-прокурор, считал святитель Филарет. Только одно важно: как государственная власть относится к Церкви.

9. А с чем было связано восстановление Патриаршества в 1917 году?

Идеи о возрождении Патриаршества витали в воздухе с начала XX века, но даже при открытии в августе 1917 года Поместного Собора Православной Российской Церкви мало кто из его участников обсуждал такую возможность всерьез. Мысль о восстановлении Патриаршества приобрела актуальное звучание только осенью, когда стало очевидно, что Временное правительство больше не контролирует ситуацию в стране. Россия начала на глазах погружаться в хаос, власть все более явно концентрировалась в руках самых радикальных сил с агрессивно-атеистическими взглядами и готовностью проливать кровь.

В этой критической для всей страны ситуации Церковь, уже успевшая лишиться значительной части полномочий (например, Временное правительство запретило преподавать в школах Закон Божий), не могла по-прежнему оставаться безликой, управляемой одним лишь Синодом, над которым теперь не стоял даже император. Общее настроение участников Поместного Собора хорошо выразил епископ Астраханский Митрофан (Краснопольский). «Во все опасные моменты русской жизни, когда кормило церковное начинало крениться, мысль о Патриархе воскресала с особой силой, — сказал он. — Время повелительно требует подвига, дерзновения, и народ желает видеть во главе жизни Церкви живую личность, которая собрала бы живые народные силы».

Аргумент оказался убедительным, и 5 (18) ноября 1917 года члены Поместного Собора избрали на Патриарший престол святителя Тихона (Беллавина), на тот момент митрополита Московского и Коломенского.

10. Почему при восстановлении Патриаршества Синод не упразднили? И для чего он нужен сейчас?

Святитель Тихон стал Патриархом в крайне сложный момент, всего за несколько дней до этого власть в России захватили большевики, исповедовавшие крайние формы атеизма и сразу же показавшие себя сторонниками насилия. Патриарху необходимо было опереться на единомышленников. Поэтому при вновь обретенном Предстоятеле Русской Церкви были созданы два органа коллегиального управления — Священный Синод (для разбора внутрицерковных дел) и Высший Церковный Совет (для дел, касающихся отношений Церкви с обществом).

Преобразованный Синод просуществовал недолго: за два-три года большинство его членов были либо арестованы, либо убиты, либо вынужденно покинули Россию. Но замысел Синода как совещательного органа при Предстоятеле Церкви пригодился впоследствии, когда управление Церковью взял в свои руки и. о. Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский). В августе 1927 года, после десятилетия абсолютного бесправного и по сути нелегального существования в атеистическом государстве, Русская Церковь получила наконец возможность зарегистрироваться как юридическое лицо — Патриарший Синод. Правда, гонения на верующих от этого не прекратились, а вскоре еще усилились…

Священный Синод при Патриархе существует и по сей день. Согласно действующему Уставу Русской Православной Церкви, он управляет Церковью под председательством Патриарха в периоды между заседаниями Архиерейского Собора — высшего органа церковного управления.

Синодальный период — противоречивый, неоднородный и неоднозначный. Споры об этой эпохе не умолкают, и понятно почему: ведь всякий разговор о том времени неизбежно поднимает всегда актуальный вопрос о том, как правильно строить свои отношения Церкви и государству. Историки дают Синодальной эпохе разные, часто диаметрально противоположные оценки и, наверное, не скоро придут к согласию. Поэтому и наш материал не претендует на изложение истины в последней инстанции. Мы постарались только суммировать факты, важные для понимания особенностей этого периода в истории Церкви, и будем рады живым откликам специалистов.