что такое сени в избе фото

Для чего в старину служили сени и что общего у них с верандой и тамбуром?

Строились наши предки с умом. Каждый элемент конструкции, каждая часть и даже любой уголок их жилища имел свой практический смысл, но притом был наполнен также и глубоким символизмом. Возьмем хотя бы сени. Что означает это слово? Какими они были, для чего служили и в каком виде сохранились до наших дней?

В прежние времена сени (или, иначе, сенцы, сенница) были неотъемлемой частью дома. А представляли они собой проходное помещение, отделяющее крыльцо от жилых комнат. Происходит слово от старославянского «сень», что означает навес, шатер, укрытие, в общем смысле — сооружение или объект, дающие тень. Образно говоря, человек, ступающий с крыльца в сени, символически попадает под покров, защиту и попечение хозяев жилища.

В боярских палатах сени находились не только при входе в дом, но и играли роль своего рода переходов, промежуточных пространств, через которые сообщались между собой мужская и женская половины, терема и жилые хоромы — с хозяйственными помещениями. Днем в сенях работала, а ночью спала (прямо при дверях в покои хозяев и домочадцев) многочисленная женская прислуга — так называемые сенные девушки. То есть когда-то это были теплые комнаты, включенные в общую структуру дома.

Позднее сени превратились в нежилое помещение, выполняющее функцию передней в крестьянских избах, а также в небольших городских и сельских домах — как деревянных, так и каменных. Их делали в виде дощатой (реже бревенчатой или плетенной из прута) трехстенной боковой пристройки с крыльцом и обычно заводили под общую крышу. Когда жилище расширяли, присоединяя к нему еще одну «белую горницу», или, например, торговую лавку, сени служили связью между разными частями здания. Типичный пример: «Внутренность двора. В середине сенцы, направо теплая изба и ворота, налево холодная изба и погреб» (Л. Н. Толстой, «Власть тьмы»). А вот еще из толстовского же «Утра помещика»: «Рубленые сени, с грязным порогом и низкой дверью, другой маленький срубец, еще древнее и еще ниже сеней, ворота и плетеная клеть лепились около главной избы».

Для освещения сеней в противоположную от крыльца стенку порой врезали небольшое окошко, а иногда делали здесь вторую дверь, чтобы можно было выйти прямо во двор, не обегая дом кругом

Не предназначенные для проживания, сени не отапливались. Часто они бывали совсем маленькими: «Вы входите в светлые, но очень тесные сени, в которых только что можно поворотиться» (Н. С Лесков, «На ножах»). Но это могло быть и весьма просторное помещение, где ставили лавки, объемные лари с припасами и даже выгораживали вместительные чуланы для хранения под замком особо ценного хозяйственного инвентаря и домашнего скарба. (Кстати, чуланы эти при необходимости давали приют не сильно взыскательному к бытовым условиям гостю или служили местом ночлега для работника.) У стен стояли и висели различные приспособления и предметы обихода, должные постоянно быть под рукой: коромысла, конская упряжь, туеса, сита, мётлы, скалки-прялки и т. п.

В крестьянских избах из сеней, «встроенных» под одну крышу с домом и не перекрытых потолком, имелся лаз на чердак, заваленный для утепления соломой, сухой листвой, хвойным опадом или сеном и представлявший собой довольно сносное спальное место – хоть и под кровлей, но зато не в тесной избе, а «на воле». В городских и деревенских жилищах помещиков, купцов и мещан из сеней часто поднималась лестница, ведущая в полуэтажную надстройку – мезонин, помещения в котором для дополнительного дохода обычно сдавались внаем. Таким образом, занимающие его жильцы могли существовать в достаточной степени обособленно, не заходя в жилые комнаты хозяев и деля с ними только общую прихожую.

Летом холодные сени использовали для ночлега. Но главным их назначением было предохранить зимой жилые комнаты от ветра, осадков и холода. Чтобы при открытии входной двери студеный воздух не врывался вихрем в сени, а оттуда в дом, выгоняя из него драгоценное тепло, дверные проемы делали небольшими: притолоки занижали, а порог избы (иногда вместе с полом) поднимали на одно-полтора бревна. Так что, входя и выходя из помещений, нужно было не забывать «кланяться». («Ударившись еще раз головой об обе двери в избе и в сенях, Нехлюдов вышел на улицу». Л. Н. Толстой, «Воскресение».)

К слову, бани «по-черному», когда-то повсеместно распространенные в деревнях, первоначально состояли из одного помещения: в нем и парились, и мылись, и развешивали вещи для прожарки, а снимали одежду и одевались перед дверью снаружи. Постепенно к ним тоже стали пристраивать сенцы-предбанник, где можно было отдохнуть после парной и спокойно одеться-раздеться.

В городских и сельских домах сени иногда делались двойными: одна часть была холодной (непосредственно входная зона), а вторая теплой (прихожая). Как правило, теплые сенцы примыкали к кухне и обогревались кухонной печью

Вообще, сенями в старые времена назывались не только передние в жилищах крестьян и простых городских и деревенских обывателей, но и общие прихожие в многоквартирных зданиях, входные зоны в дворянских усадьбах и даже во дворцах. В богатых домах посетители оставляли здесь верхнюю одежду, шляпы и галоши, тут же ожидали своих господ сопровождающие их слуги. Главной фигурой в таких сенях был швейцар, который обычно и жил прямо «при дверях» — в небольшой отгороженной каморке.

Кроме того, сенями по старинке продолжали называть переходы-коридоры внутри дома, отделяющие, например, кухню от столовой, спальню от кабинета, хозяйскую половину от людской. В сельских помещичьих усадьбах, где всё было устроено попросту, в этих проходных сенцах спокойно могли остаться на ночь съехавшиеся на бал соседи. Помните, у Пушкина, после именин Татьяны: «Постели стелют; для гостей / Ночлег отводят от сеней / До самой девичьи * » («Евгений Онегин», гл. 6).

*девичьей

Как входные, так и «внутренние» сени имелись не в одних лишь жилых домах. Они были также в административных учреждениях (присутственные места), конторах, магазинах, школах, ресторанах, театрах, казармах и т. п. В гостиницах и трактирах лакеи раздували здесь самовары, коридорные слуги чистили одежду и обувь постояльцев, а денщики приводили в порядок офицерскую амуницию.

Сени при входе в общественное здание постепенно стали называть вестибюлями, а внутренние сени-переходы превратились просто в коридоры

Что было, то прошло

Классические сени в виде боковой пристройки или перехода между частями здания еще сегодня можно увидеть у старинных домов в деревнях и провинциальных городках. Когда у нас началось массовое дачное строительство (примерно конец 50-х — начало 60-х годов прошлого века), глухие сени преобразились в светлые, но по-прежнему холодные дощатые веранды; переделывали свои жилища по новой моде и в деревнях. Чтобы расширить площадь дома и сделать пристройку пригодной для времяпрепровождения, а не только для хранения садово-огородного инвентаря, ее остекляли и обустраивали здесь, как правило, летнюю кухню с обеденным столом. Обязательно были тут и спальные места для приезжающей на выходные родни, и маленький чуланчик для всякого хозяйственного добра.

Если на даче жили зимой, то сени-веранда исполняли свое исконное назначение — служили промежуточным пространством между улицей и теплым домом, ну и, конечно, прихожей, где снималась грязная обувь. Бывало, летние веранды утепляли, используя для этого доступные на тот момент материалы. У советских дачников это был, например, толстый слой газетной бумаги, гофрокартон с пергамином, засыпка из опилок или керамзита.

В современных загородных домах веранды уже ничем не напоминают старые добрые сени. Их делают просторнее, изолируют эффективными утеплителями и предусматривают здесь отопление. Очень часто помещение имеет сплошное панорамное остекление с дверью в сад, а собственно вход в дом расположен с другой стороны здания. Такие «сени» могут исполнять любую роль — гостиной, столовой, каминной, бильярдной, зимнего сада и пр.

Где жили в старину. Изба Бабы Кати

В окрестностях города Алапаевска, Свердловской области есть древнее село — Коптелово. Датой основания которого считается 1663 год, одной из достопримечательностей поселка является изба, срубленная основателем села Иваном Коптеловым.

В отличии от домов музея в Нижней Синячихе, эта изба ни откуда не перевозилась, она стоит там, где ее и срубили несколько столетий назад, на живописном берегу реки Реж.

Вокруг дома стоят хозяйственные постройки.

Все подворье обнесено мощной оградой (заплотом) — стеной из бревен.

Изба представляет из себя четырехстенок с крыльцом-прирубом. Дом переходил по наследству от отца к сыну и был выкуплен у последней наследницы Екатерины Тимофеевны Калининой в 1971 году за 200 рублей «на дрова», но стараниями Александра Григорьевича Потоскуева избежал данной участи и стал музейным экспонатом. Поэтому дом получил известность под именем «Изба бабы Кати», в избе сохранился первозданный интерьер. Крыша у избы двускатная, покрытая тесом. В настоящее время над избой сооружен навес, который предохраняет ее от погодных воздействий.

Вы видите элементы старой кровли.

Большие остекленные окна прорублены в начале 19 века, ранее были окна значительного меньшего размера.

Во дворе находится колодец и часовня

Данный дом является образцом уникальной жилой деревянной застройки Алапаевского района.

Сени холодные с очень низким потолком.

Сенцы (сени) — это неотапливаемая часть дома, нечто вроде прохожей, несущее несколько функций: разделительный барьер между основным, жилым помещением и улицей, выполняющий роль теплового тамбура. летняя, весенне-осенняя прихожая, где обычно снимают верхнюю одежду и обувь. Прямо из сеней вход в амбар.

Пройдем в избу. Верху слева полати, справа голбец. К боковой стенке голбца приделан приступок, в виде узкой длинной лавки, посредством которого можно подняться на полати и голбец. Обратите внимание что приступок сделан наклонным, дело в том, что не званный гость имел право без разрешения хозяина дома сесть только на него, поэтому чтобы такие гости долго не засиживались его делали наклонным. Дверной проем очень низкий, проходя через него ты невольно кланяешься иконам в «красном углу», кроме того есть и функциональное объяснение, через такие двери выходит меньше теплого воздуха из избы.

По левой стене дома расположена мужская лавка, над которой находится полка, где мужчины хранили небольшие хозяйственные предметы и свои вещи.

В углу мужчины обычно занимались мелким ремеслом.

Обратите внимание на потолок он изготовлен из бревенчатого наката, т.е перекрыт целыми бревнами. Дело в том, что в то время не было пил и изготовление досок было очень трудозатратным. Пол изготовлен из плах — половинок бревен, которые половинили при помощи топора. Пилы широкое распространение получили в 18 веке, тогда стали делать досчатые потолки.

Изба для крестьян — это рабочая часть дома, которая служила одновременно прихожей, гостиной, столовой и спальней.

Красный угол — все важные семейные вопросы решались перед и под иконами. На большей территории Европейской России, на Урале и в Сибири красный угол располагался в восточной стороне избы. Вдоль передней стены избы (на фото справа) — женская лавка.

В красном углу расположена божница, на которой стоят иконы.

На столе лежит рубель и скалка для глажки белья.

Стоячек для маленьких детей — подобие детского стульчика.

Печь в избе расположена по диагонали от красного угла. Напротив печи расположен бабий кут или кухня.

Печь глинобитная на деревянном срубе — опечье. У печи стоит треног для питьевой воды и прочая утварь.

На лавках и полках различная кухонная утварь, которая необходима для приготовления пищи.

В русской печи не только готовили еду, но и мылись.

На этом фото виден пристроенный к печи голбец — это особым образом оформленный вход в погреб. Наверху голбца спали, а дверь в нем со стороны печи вела в погреб, где хранились съестные припасы.К боковой стенке голбца (справа) приделан приступок,

В середине избы висит зыбка (люлька, колыбель), подвешенная на тонкой березовой жердочке (очепе).

Тут мы видим подзольник, лучину и чугунный утюг который нагревался в печи.

Русская изба: внутреннее убранство

Русская изба всегда была ладной, добротной и самобытной. Архитектура её свидетельствует о верности многовековым традициям, их стойкости и уникальности. Её планировка, конструкция и внутреннее убранство создавались на протяжении многих лет. Не так много традиционных русских домов сохранилось по сей день, но всё же в некоторых регионах их можно встретить.

Изначально избы в России строили из дерева, частично заглубляя их фундамент под землю. Это обеспечивало большую надёжность и долговечность сооружения. Чаще всего в ней была всего одна комната, которую владельцы делили на несколько отдельных частей. Обязательной частью русской избы был печной угол, для отделения которого использовали занавеску. Кроме этого выделялись отдельные зоны для мужчин и женщин. Все углы в доме выстраивались в соответствии со сторонами света и самым главным среди них был восточный (красный), где семья организовывала иконостас. Именно на иконы гости должны были обратить внимание сразу же после входа в избу.

Крыльцо русской избы

Архитектура крыльца всегда была тщательно продумана, ей владельцы дома уделяли достаточно много времени. В ней сочетался отличный художественный вкус, многовековые традиции и изобретательность зодчих. Именно крыльцо соединяло избу с улицей и открывалось всем гостям или прохожим. Интересно, что на крыльце вечерами после тяжёлой работы часто собиралась вся семья, а также соседи. Здесь гости и владельцы дома танцевали, пели песни, а дети бегали и резвились.

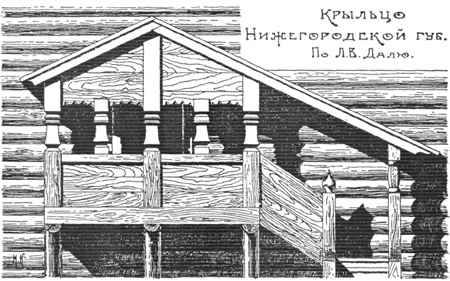

В разных областях России форма и размеры крыльца кардинально отличались. Так, на севере страны оно было достаточно высоким и большим, а для установки выбирался южный фасад дома. Благодаря такому ассиметричному размещению и уникальной архитектуре фасада весь дом смотрелся очень своеобразно и красиво. Также достаточно часто можно было встретить крыльца, поставленные на столбы и украшенные ажурными деревянными столбиками. Они были настоящим украшением дома, делая его фасад ещё более серьёзным и добротным.

На юге России крыльца устанавливали со стороны передней части дома, привлекая внимание прохожих и соседей ажурной резьбой. Они могли быть как на две ступеньки, так и с целой лестницей. Некоторые владельцы дома украшали своё крыльцо навесом, а другие оставляли открытым.

Для разделения сеней и отапливаемой жилой зоны также делали высокий порог. Он делался для предотвращения проникновения холода в дом. Кроме этого по многовековым традициям каждый гость должен был поклониться при входе в избу, а зайти внутрь не приклонившись перед высоким порогом было невозможно. В противном случае гость просто ударялся голой об косяк.

Русская печь

Быт русской избы вращался вокруг печи. Она служила местом для приготовления пищи, отдыха, обогрева и даже банных процедур. Наверх вели ступени, в стенах имелись ниши для разной утвари. Топка всегда была с железными заслонами. Устройство русской печи – сердца любой избы – удивительно функциональное.

Печь в традиционных русских избах всегда размещалась в основной зоне, справа или слева от входа. Именно её считали главным элементом дома, поскольку на печи готовили еду, спали, она обогревала весь дом. Доказано, что приготовленная в печи еда самая полезная, поскольку в ней сохраняются все полезные витамины.

С древних времён с печкой связывали множество поверий. Наши предки верили, что именно на печи обитает домовой. Мусор никогда не выносили из избы, а сжигали в печи. Люди верили, что так вся энергия остаётся в доме, что способствует увеличению достатка семьи. Интересно, что в некоторых областях России в печи парились и мылись, а также использовали для лечения серьёзных заболеваний. Лекари того времени утверждали, что вылечить болезнь можно просто полежав на печи несколько часов.

Печной угол

Его также называли «бабий угол», поскольку именно сделать находилась вся кухонная утварь. Его отделяла занавеска или даже деревянная перегородка. Сюда практически никогда не заходили мужчины из своей семьи. Огромным оскорблением владельцев дома был приход чужого мужчины за занавеску в печной угол.

Лавки в избе

В русской избе стояли подвижные и неподвижные лавки, а уже с 19 века начали появляться стулья. Вдоль стен дома владельцы устанавливали неподвижные лавки, которые крепились с помощью поставок или ножек с резными элементами. Подстава могла быть плоской или сужаться к середине, в её декоре часто присутствовали резные узоры и традиционные орнаменты.

Также в каждом доме были передвижные лавки. Такие скамьи имели по четыре ножки или устанавливались на глухие доски. Спинки часто делали так, чтобы их можно было перекинуть на противоположный край лавки, а для украшения использовали резной декор. Скамью всегда делали более длинной чем стол, а также часто покрывали плотной тканью.

Мужской угол (Коник)

Он находился справа от входа. Здесь обязательно стояла широкая лавка, которую с обеих сторон ограждали деревянными досками. Их вырезали в форме конской головы, поэтому мужской угол часто называют «коник». Под скамьёй мужчины хранили свои инструменты, предназначенные для ремонта и других мужских работ. В этом углу мужчины ремонтировали обувь и утварь, а также плели корзины и другие изделия из лозы.

На скамью в мужском углу присаживались все гости, пришедшие к владельцам дома на короткое время. Именно здесь мужчина спал и отдыхал.

Женский угол (Середа)

Это было важное в женской судьбе пространство, поскольку именно из-за печной занавески девушка выходила во время смотрин в нарядном одеянии, а также ждала жениха в день свадьбы. Здесь женщины рожали детей и кормили их подальше от посторонних глаз, скрываясь за занавеской.

Также именно в женском углу дома понравившегося парня девушка должна была спрятать обметалочку, чтобы в скором времени выйти замуж. Верили, что такая обметалочка поможет невестке скорее подружиться со свекровью и стать хорошей хозяйкой в новом доме.

Красный угол

И по сей день известны некоторые традиции связанные со столом. Так, молодым людям не желательно сидеть на углу, чтобы в будущем создать семью. Дурная примета оставлять грязную посуду на столе или сидеть на нём.

Крупы, муку и другие продукты народ хранил в сенниках. Благодаря этому хозяйка всегда могла быстро приготовить еду из свежих продуктов. Кроме этого были предусмотрены дополнительные постройки: погреб для хранения овощей и фруктов зимой, хлев для скота и отдельные сооружения для сена.

Устройство русской избы внутри и снаружи

В этой статье отслеживается путь развития устройства русской избы как внутри, так и снаружи. В начале ХХ века, в 1916 году член-корреспондент Императорского археологического общества Михаил Витольдович Красовский составил «Курс истории русской архитектуры», материал из которого и послужил для написания статьи. Автор показал развитие древних традиций исполнения крестьянских домов на территории России.

Мы рассмотрим главнейшие типы изб конца XVII века и первой половины XVIII, которые сохранились до начала прошлого столетия или были зарисованы во второй половине ХIX века академиком Львом Владимировичем Далем, а также другими исследователями русского деревянного зодчества.

Что такое изба в архитектуре

Современный архитектурный термин «изба» означает русское традиционное крестьянское жилище срубной конструкции. Но у него есть и другие значения:

Происхождение слова «изба» не ясно, но распространено мнение, что это изменённое древнеславянское «истьба». Истьбою, истопкою в летописи называют отапливаемый жилой сруб. Этого же мнения придерживался и М. Красовский. Однако, в других славянских языках (чешский, польский, словацкий) слово «изба» определяет помещение для хранения имущества и продовольствия, т.е. без очага или печи.

2 способа строительства деревянных жилищ

Славяне избы строили из брёвен, которые укладывали горизонтальными рядами — венцами. На углах они врубались с остатком («в обло») или без остатка («в лапу»). Чем больше венцов, тем выше жилище. Длина стены определялась естественными размерами дерева.

Стены избы, срубленные «в обло»

Рубка без остатка, «в лапу»

В Европе стены бревенчатых домов устраивали из брёвен, расположенных вертикально.

Достоинством данного метода было то, что длина стен могла быть произвольной. Недостатком — то, при усыхании между брёвнами образовывались щели, в которых конопатка (утеплитель: пакля, мох, шерсть) держался плохо.

Метод, практиковавшийся славянами, был лишён этого изъяна. При усадке брёвна опускались одно на другое, что только увеличивало надёжность и плотность швов между брёвнами.

Курная изба

Самый древний вариант жилища — курная изба. Называли её так, потому что внутри устраивали очаг без дымохода.

Дым во время топки окуривал помещение, выходя через дверь, окно и специальное отверстие в крыше — «дымницу». Другие старинные названия этого вида избы — рудная или чёрная. Дымоход появился в XII в.

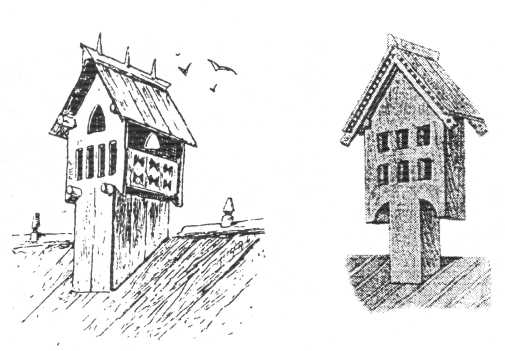

В чёрных избах устраивали деревянные трубы («дымницы», «дымники»), удаляющие дым из-под крыши сеней. Трубы эти делали из досок и иногда их украшали резьбой и стамиками (столбиками).

Окна русской избы

Окна русской избы первоначально были волоковыми, в высоту одного бревна. Они закрывались изнутри деревянными задвижками либо сверху вниз, либо справа налево и имели очень малый просвет (задвижки волочили).

Горизонтальное волоковое окно русской избы (Источник: https://elima.ru/)

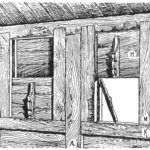

Волоковое окно русской избы с вертикальной задвижкой. (Источник: https://www.wikiwand.com/ru/

Делали так для того, чтобы рама окна плотно прилегала к проёму в любую погоду (влажной осенью, когда дерево набухает, и сухим летом, когда оно усыхает). Термин «красный» значит красивый.

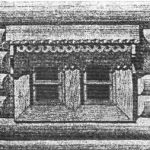

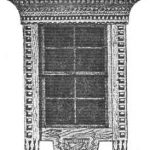

Каким было косящатое или красное окно

Окно русской избы с переплётом

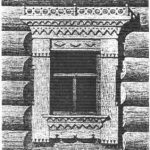

Резной наличник окна

Вариант красного окна русской избы

Окна амбара деревни Шуньги Олонецкой губернии России

Полы в русской избе

Полы жилых помещений устраиваются или набивные (из земли или глины), или из досок по лагам («мостить по кладям» или брусьям). Если дом был двухэтажный, то полы второго этажа стлали по балкам («по матицам»). В больших избах их делали две, но обычно клалась одна матица.

Матица — это потолочная балка.Направление матицы всегда параллельно входной двери в избу. В середине, а иногда в двух местах, матицы подпираются стойками.

Полы же таких помещений, как большой сенник, делали из тонких бревен («кругляков»), просто притесанных друг к другу.

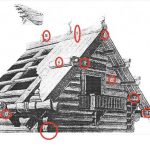

Кровля русской избы из тёса

Охлупень — толстое выдолбленное бревно, заканчивающееся на фасаде корнем, обработанным в виде коня, оленьей головы, птицы и т.п.

Водотечник — выдолбленное в виде жёлоба бревно, служащее для отвода воды с кровли.

По верхнему ребру охлупня иногда ставили или решетку, или ряд стамиков (№12 на рис. ниже). Стамики имеют древнее происхождение.

Раскольники очень любили украшать ими свои моленные. Во время гонений полиция узнавала их тайные моленные именно по стамикам. Поэтому их стали избегать и стамики вывелись из употребления.

Тесовая кровля русской избы. 1-охлупень; 2-огнивы; 3-причелина; 4-гнёты; 6-князевая слега; 7-повальная слега; 8-повал; 9-водотечник; 10-курицы; 12-стамики; 14-самцы.

Причелина или подкрылка оберегает торцы от загнивания

Загнутые слеги и причелины соломенной крыши

Крыльца русской избы

Слово «крыльцо» или «крылец» Владимир Даль (отец архитектора Л.В. Даля) выводит от слова «крыло». Это — наружный вход в дом —лестница с пристроем, навесом, или сама по себе; каменная или дощатая площадка перед домом, со ступенями.

3 основных типа крылец

Крыльца русской избы по В. Суслову

Крылец русской избы по В. Суслову

Крыльцо русской избы по В. Суслову

Крыльцо по В. Суслову

Устройство древнерусской избы внутри

Начальной формой древнеславянского жилища был прямоугольный в плане сруб, называемый «клетью». Несколько клетей, стоящих рядом и связанных в одно целое, назывались, в зависимости от числа их, «двойней», «тройней» и т.д., или «хороминой». Так же называлась совокупность двух клетей, поставленных одна на другую. Нижняя клеть называлась «подклетом» или «порубом».

Устройство клети-истопки по существу везде одинаково. Планировка крестьянского дома была очень устойчивой: под одной крышей возводились собственно изба (отапливаемый сруб), клеть (холодная, летняя часть дома) и сени, их соединявшие.

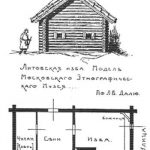

Крестьянская изба в окрестностях города Дерпта (нынешний Тарту в Эстонии)

Пятистенка литовского крестьянина

Планы самых примитивных изб, ещё существовавших на рубеже ХIХ – ХХ веков, привёл историк архитектуры М. В. Красовский. Он отметил, что приёмы строительства жилищ прибалтийских и древнерусских народов совпадают.

«Поэтому мы можем в некоторых случаях найти у них то, что у русских уже исчезло совершенно или в значительной мере изменило свою прежнюю форму.» (М. В Красовский. Энциклопедия древнерусской архитектуры. Деревянное зодчество. С.-П., 1916 г., переизд. 2002, стр. 25)

Внутри избы делали очаг из камней и без трубы (курная изба). Он располагался ближе к двери, чтобы дым выходил через нее в сени. Из сеней дым поднимался на чердак и выходил наружу через дымницы. Около печи и вдоль всей задней стены избы устраивали нары для спанья.

Клеть служила для хранения в ней того домашнего скарба, который может пострадать от дыма, например, сундуков с платьем. В жаркое время года в ней спали.

Как изба, так и клеть, освещались маленькими «волоковыми» окнами, а сени оставались темными. Здание делали «поземным» («на пошве»), то есть ставили непосредственно на земле без фундамента, отчего и полы обычно были из утрамбованной земли или глины.

Что такое сени в избе и зачем они нужны

Сени — это входная часть традиционного русского дома. Это нежилое тёмное помещение, которое служило тепловым барьером между улицей и жилой частью. В сенях могли устраивать чуланы для хранения добра, снимать верхнюю одежду и обувь, держать какую-нибудь утварь (вёдра, корыта и пр.). Играли роль перехода из одной части дома в другую. Слово произошло от «сень» — защита, покров, убежище (по В. Далю).

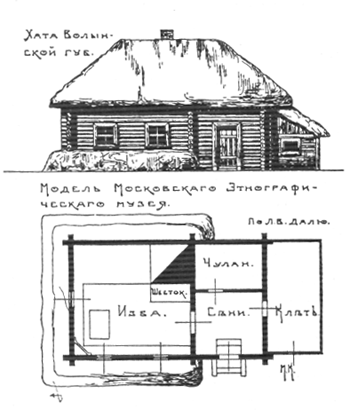

Устройство русской избы внутри и снаружи в южной части России

По деталям крестьянские избы Малороссии (современная Украина) являются следующей ступенью развития, но размещение основных частей такое же. На рисунке хата Волынской губернии состоит из пятистенного сруба, большая часть которого отведена под теплое жилье, а меньшая разделена стеной на сени и чулан; к последним примыкает клеть. Печь, хотя и снабжена трубой, но остается по старой памяти у двери.

На этом плане, мы видим, что изба внутри имеет нары (коник), которые начинаются от печи и переходят в лавки для сидения у двух других стен.

Изба снаружи, у ее отапливаемой части, имеет земляную насыпь — завалинку. Её назначение удерживать тепло, поэтому с тех сторон, где нет окон, завалинка поднимается иногда почти под самую крышу. Для той же цели (сохранения тепла), все жилье несколько вкапывали в землю, так что в сени приходилось спускаться по ступеням.

Красный угол в русской избе

Здесь же можно видеть, что по диагонали от печи находится красный угол. На Руси слово «красный» значило «красивый». Это было самое почётное и торжественное место в избе. Его устраивали ещё в дохристианской Руси для почитания предков, хранения культовых символов и сакральных предметов.

Как продолжение этой традиции, со времён христианства в красном углу ставили иконы, сосуд с богоявленской водой, громничные свечи, веточки освящённой вербы, пасхальные яйца и другие религиозные предметы. Стены красного угла в большинстве случаев имели окна, т.к. выходили почти всегда на южную и восточную стороны. Под образами ставили стол. В волынском доме его ножки врыты в земляной пол.

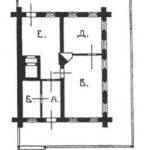

Русская изба на юго-востоке России

Более развитый характер имеют старые избы донских казаков в бассейне нижнего и среднего Дона. Основной сруб здесь низкий и делится продольной капитальной стеной на две равные части. В доме были сени (А), кладовая (Б), чистая комната (В), спальня (Д) и кухня (Е). Три последних помещения отапливались одной печью, кроме которой в кухне имелся очаг для приготовления пищи.

План русской избы на Дону

Изба донских казаков

По берегам рек избы ставили на высоких подвалах, чтобы избегать затопления во время разлива. К крыльцам вели лестницы («ступеницы»). Галерейки («опасании») охватывали жилье с трех сторон и имели навесы.

Окна оформляли снаружи наличниками и снабжали для защиты от жгучих лучей южного солнца ставнями. Внешние стены выравнивали толстым слоем глины и белили известью. Крыши делали соломенные или тесовые.

Особенности древнерусской избы снаружи и внутри на подклети

Следующим по степени развития типом избы является тот, в котором всё здание поставлено на подклет. Делали это для облегчения доступа в избу во время зимы, когда на улице много снега. Подклет использовали для склада различных хозяйственных инструментов, хранения продуктов и содержания для мелкого скота.

При наличии подклета появилась необходимость в наружной лестнице ко входной двери сеней. Лестница почти всегда идет вдоль дворовой стены по направлению к улице и покрывается крышей. Такие лестницы называются «крыльцами». Их появление в русском зодчестве М. В. Красовский относит к Х веку, так как слово «крыльцо», и притом именно в этом значении, впервые встречается в летописном сказании об убиении в Киеве Феодора и Иоанна Варягов (первых христианских мучеников на Руси).

Первоначально крыльца делались с боков открытыми, как на рисунке выше. Позже их стали иногда закрывать досками и тогда пришлось отказаться от устройства окон в стене, вдоль которой идет крыльцо. Это нововведение привело к тому, что появилась необходимость повернуть печь хайлом (отверстие для выхода дымовых газов) к уличным окнам, иначе было темно готовить еду.

Но если изба устраивалась курной (без дымохода), то при таком повороте печи дым с трудом уходил из нее в сени. По этой причине печи стали выдвигать хайлом в сени и прорезать стену. Однако, в большинстве случаев, печи в таких жилищах имели трубы и это дало возможность отгородить в избе переборкой особое помещение — «стряпущую» (кухню), как на плане избы ниже.

План и рисунок русской избы Владимирской губернии

Рисунок фасада крестьянской избы Владимирской губернии России

Появляются шкафы, столы и скамьи в стряпущей.

Полати в русской избе

Чтобы спать было теплее, устраивали «полати» — дощатый настил, который представлял собою продолжение верхней поверхности печи. Занимал половину площади избы (не считая стряпущей). Влезали на полати по ступеням, прилаженным к стенке печи.

Задняя изба или чистая половина

Сложившийся таким образом тип избы вполне удовлетворял весьма незатейливым личным потребностям русского крестьянина и его семьи.

Горница: что это такое

Горница — это холодная комната с маленькими окнами и полом, поднятым выше пола главной избы, как на рисунке ниже. Она соединяется непосредственно со стряпущей и подобно ей предоставляется в полное владение баб.

Русская изба в северной и других частях России

В этом доме мы видим светёлку — жилую комнату в чердаке передней избы. Перед ней тянется балкон, явление в устройстве русской избы снаружи сравнительно позднее.

Что такое светёлка

Как выглядела русская изба внутри

Архитектурно-скульптурное убранство русской избы являлось предметом широкого и богатейшего народного творчества — резьбы по дереву, росписи, вышивания и других ремёсел. На видео ниже можно увидеть внутреннее убранство русской избы XVII века.

Несколько труднее представить себе внутренний вид крестьянской избы более раннего времени.

В ХIX веке уже всюду, где живут побогаче, имелись самовары, лампы, бутылки и т.д.. Однако, наравне с этими изделиями городского рынка можно найти еще предметы прежней обстановки и утвари: по местам еще встречались старинного типа лавки, столы, шкапы и полки для икон (божницы), украшенные порезками (резьбой) и росписью.

В наше время, к сожалению, разрушены традиции в строительстве жилых построек, культура обработки дерева, утрачены смелые конструкторские и инженерные приемы, увеличивающие долговечность деревянных зданий. Но мы можем воссоздать устройство русской избы внутри и снаружи, чтобы понять собственную природу и культуру.

Пишите комментарии.

Забирайте статью к себе на стену в соцсетях или в закладки, чтобы не потерять.

Чтобы не потерять, заберите статью к себе на сену в соцсетях