что такое сарепта в волгограде

Старая Сарепта

Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник

Афиша

Наши мероприятия на ближайшие выходные

Виртуальный музей архитектуры Сарепты

Новости

Сувениры

Сувениры из Сарепты

Концерты

О музее

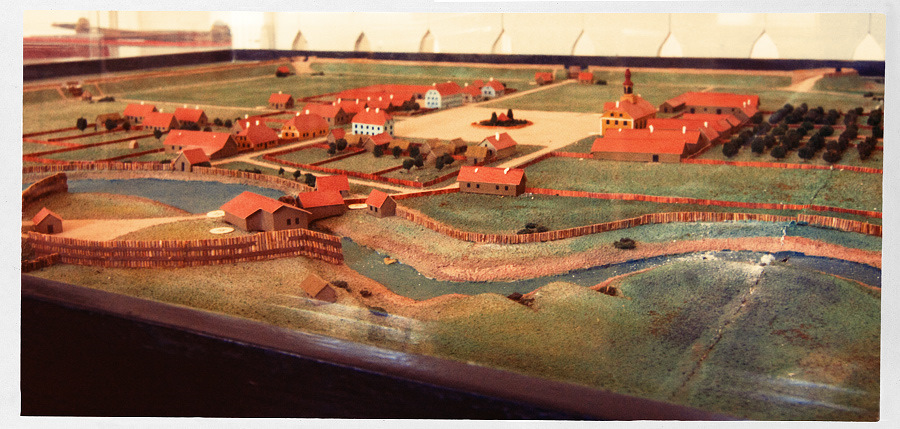

Музей-заповедник «Старая Сарепта» – уникальный архитектурный ансамбль в стиле саксонского барокко, включающий в себя 26 зданий XVIII–XIX вв.. Это самый большой сохранившийся до наших дней архитектурный комплекс, построенный колонистами-гернгутерами.

14 сентября 1765 г. посланники Братского союза из г. Гернгута во главе со старостой Даниэлем Фиком основали по приглашению российской императрицы Екатерины II в Астраханской губернии в 28 верстах южнее Царицына на реке Сарпа колонию Сарепта.

Сарепта являлась экономическим, духовным, научным и культурным центром Юга России в XVIII-XIX вв.. В Сарепте появились первый в Нижнем Поволжье водопровод, лифт, музей, общественная библиотека, детский сад и многое другое. Здесь был построен первый в России горчично-маслобойный завод. На высочайшем уровне в Сарепте были и научные знания. Ученые-колонисты достигли крупных успехов в области медицины, химии, физики, технологии промышленных производств, выведении новых сортов культурных растений.

В настоящее время музей-заповедник «Старая Сарепта» – это стремительно развивающийся современный интерактивный музейный комплекс. Постоянные экспозиции музея знакомят гостей с историей поселения, а интерактивные программы и квесты позволяют в динамичной форме прикоснуться к истории.

Старая Сарепта

Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник

История Сарепты

Музей-заповедник «Старая Сарепта» представляет собой уникальный архитектурный ансамбль колонии гернгутеров (моравских братьев) второй половины XVIII – XIX веков на территории Российской Федерации.

14 сентября 1765 г. посланники Братского союза из г. Гернгута во главе со старостой Даниэлем Фиком основали по приглашению российской императрицы Екатерины II в Астраханской губернии, в 28 верстах южнее Царицына на реке Сарпе колонию Сарепта. Основной целью братьев была проповедь евангелия среди кочевых и горских народов юго-востока России.

Главной целью гернгутеров, как и апостолов, было нести истинное слово Господне представителям других конфессий. В России объектом миссионерской деятельности были избраны калмыки. Гернгутер заведомо готовился к жизни среди народов иного вероисповедания. В общину Сарепты мог вступить каждый, принявший гернгутское вероучение и ведущий праведный образ жизни, независимо от этнической принадлежности. Эти факторы, а также воспитание христианской добродетели способствовали развитию у колонистов национальной и конфессиональной терпимости. В Сарепте мирно сосуществовали этнические группы различного вероисповедания.

По половозрастному и социальному признакам общество гернгутеров было объединено в корпорации (хоры) мальчиков, девочек, холостых братьев, незамужних сестер, вдов, вдовцов и женатых (приватных). Большинство корпораций имели свои общежития, экономии, молельные залы, собственное место в кирхе и на кладбище и даже гимны на все случаи жизни.

Провидение не раз спасало сарептян от гибели. Кровавые события Пугачевского бунта 1774 года, стихийные бедствия 1823 года не смогли уничтожить колонию. Разоренная повстанцами, много раз горевшая, страдавшая от наводнений Сарепта вновь воскресала, как легендарная птица Феникс.

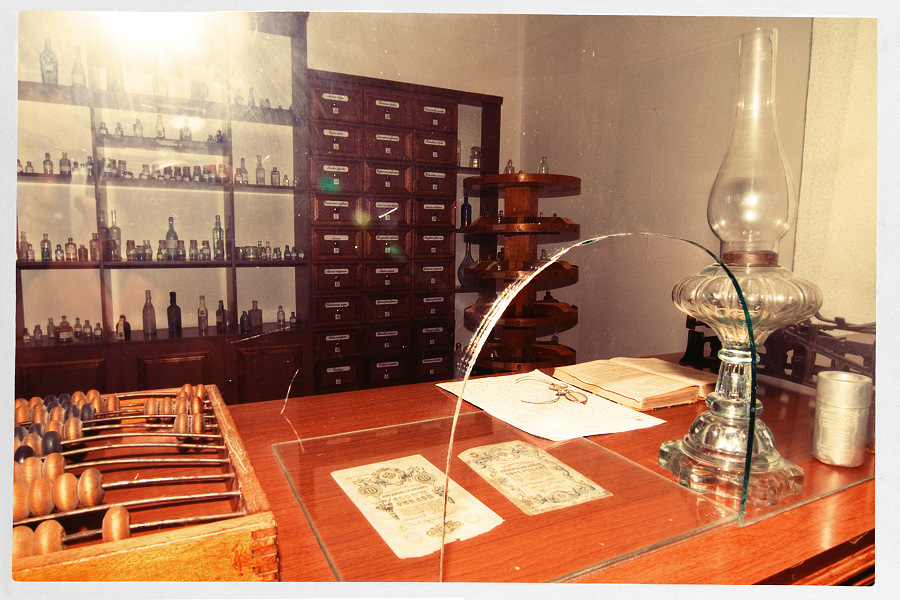

Сарептская медицина славилась далеко за пределами колонии. Сарептские врачи и аптекари считались лучшими в Нижнем Поволжье. Исследование источников минеральных вод возле Сарепты позволило колонистам открыть один из первых в России курорт минеральных вод и лечебных грязей. На курорте лечились и отдыхали представители многих русских аристократических фамилий XVIII века.

В обществе гернгутеров не приветствовались шумные увеселения: карнавалы, танцы, театр и т.п. Досуг было принято проводить в спокойных беседах, в чтении, в музицировании. Богослужения сопровождались пением псалмов, хоралов, гимнов, органной музыкой. Колонисты содержали общественный музыкальный инструментальный ансамбль.

Высокий экономический и культурный уровень развития колонии сохранялся до ХХ века. Революция, репрессии и депортация немцев в Сибирь привели к запустению процветавшего поселка. В конце прошлого столетия начались реабилитация немцев России, восстановление истории Сарепты.

Сегодня музей-заповедник – крупный культурный, туристический, научно-исследовательский и методический центр Волгограда. Он занимает площадь в 7,1 га, включает 26 строений, из которых 23 – федеральные памятники XVIII – ХIХ веков. Располагая высоким научным потенциалом и квалифицированными кадрами, музей сохраняет, изучает и популяризирует материальное и духовное наследие народов Нижнего Поволжья.

Старая Сарепта

Таким образом, в 1765 году в приволжских калмыцких степях, в устье реки Сарпы, моравскими братьями была основана первая в России иностранная колония. Основной целью братьев была провозглашена миссионерская деятельность среди калмыков, которых братья посчитали язычниками.

Выжженая солнцем степь и созвучие названия реки Сарпы с библейской Сарептой Сидонской дали название новой колонии — Сарепта.

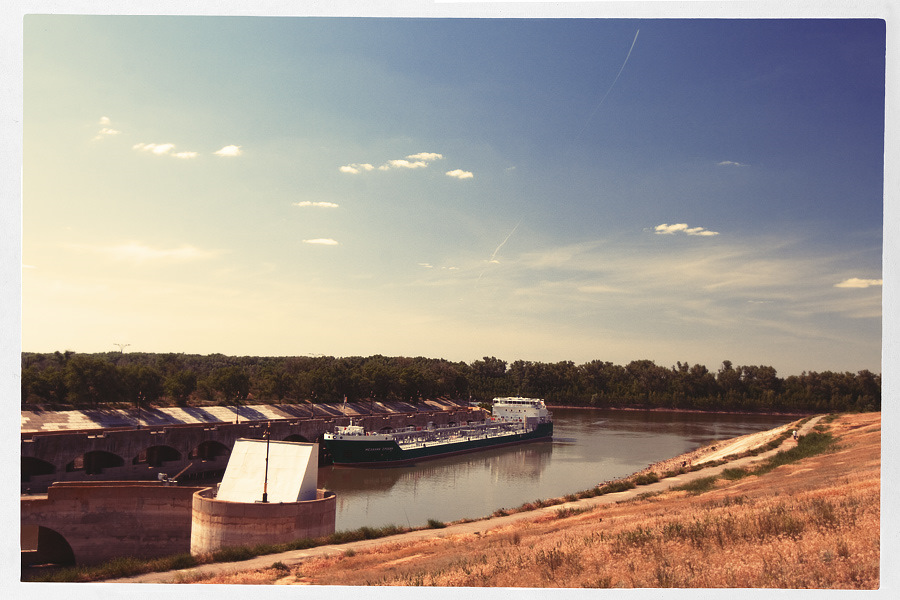

Сегодня территория Сарепты входит в состав города Волгограда, от колонии сохранилась главная площадь и сгруппированные вокруг неё около 28-и каменных построек, 24 из которых являются памятниками архитектуры XVIII — XIX вв. А по руслу реки Сарпы теперь проходит Волго-Донской судоходный канал им. Ленина.

Все уцелевшие здания переданы во владение Государственному историко-этнографическому и архитектурному музею-заповеднику «Старая Сарепта», образованном в 1989 году.

Часть зданий отреставрирована, в них демонстрируются музейные экспозиции и размещены музейные службы и организации. Остальные дома только готовятся к реставрации и находится в достаточно плачевном состоянии.

В этом доме жил известный ботаник и энтомолог Александр Каспарович Беккер. Сарептский ученый открыл и описал более 20 новых видов растений и насекомых; собранные им гербарии и коллекции растений и насекомых, хранятся в музеях и научных учреждениях многих стран.

Музей тесно сотрудничает с германскими культурными центрами. В одном из отреставрированных зданий, при поддержке ФРГ, организована немецкая библиотека, где хранится крупнейшее в России собрание книг на немецком языке, в том числе и старинные книги из обширного наследния братьев-гернгутеров. Библиотека так же является немецко-российским культурным центром, здесь регулярно проводятся встречи, лекции и другие культурные мероприятия.

Что касается сектантов-поселенцев, то они получили освобождение от всех податей на несколько лет, большую

ссуду на строительство колонии, военизированную охрану от набегов кочевников и начали свою деятельность.

Отдельно хочу остановиться на жизненном укладе религиозной общины. Как водится у радикальных сектантов, братья придерживались строгих правил, жили в скромности и смирении.

Можно рассмотреть центральную площадь и существующую поныне кирху.

Всё имущество колонистов строго принадлежало братству. В личном владении могли находиться только носимые предметы одежды и книги.

Все братья конечно же были обязаны трудиться и приносить пользу колонии. В первую очередь, конечно же можно было посвятить себя главной задаче религиозного братства — миссонерству. Но и жить колонии тоже надо было на что-то, поэтому можно было заниматься преподованием, работать на потребности колонии, заниматься наукой или же заниматься хозяйственно — экономической деятельностью.

Незамужние женщины и холостые мужчины жили раздельно, хорами, в отдельных домах-общежитиях. Отдельное «общежитие» для хора вдовцов, отдельное для хора холостых, отдельное «общежитие» для хора вдов, отдельное для хора девушек. Семейные жили в отдельных домах.

В одной половине «Дом незамужних женщин», в другой «дом холостых мужчин». Сегодня здесь располагается главный корпус музея: администрация и некоторые экспозиции.

Дети до 7 лет воспитывались в семье, позже передавались в дом для подростков, своеобразный интернат, где они получали высококлассное образование, которое ценилось за пределами колонии — выпускников-колонистов принимали без экзаменов в центральные Российские университеты. Детей из вне на обучение в колонию не принимали, поэтому в округе очень ценились гувернеры из колонистов.

К окончанию обучения и с переходом в соответствующую возрастную группу, колонисту необходимо было определиться со своими дальнейшим занятием.

На первом этаже аптека, на втором жилые помещения. Интересно, что здание использовалось по назначению до последнего времени, пока здание не передали музею.

Если брат принимал решение заняться сельским хозяйством или завести свое дело, то он подавал соответствующее прошение с описанием желаемого вида деятельности и требуемого ему оборудования и инструмента в управляющий орган. Его заявление рассматривалось и по результатам выделялось помещение, земля, на капиталы братства закупалось необходимое оборудование и колонист начинал свою работу. Большую часть вырученных средств передавали в общую казну колонии, но некоторая доля оставалась на личные нужды.

По праздникам, на главной площади устраивали танцы. Не знаю, участвовали ли семейные в этих развлечениях, но общение между одинокими мужчинами и женщинами строго пресекалось. И даже во время праздничных танцев, площадь делилась на две части: на одной танцевали мужчины, а на другой развлекались женщины. Были даже специальные надсмотрщики, пресекающие любые попытки межполового общения.

Желающие вступить в брак, решившись на такой ответственный шаг, опять же подавали заявление в управляющий орган колонии. Прошение рассматривалось: претенденты должны были удоволетворять строгим критериям. Мужчина, должен был быть самодостаточным и способным содержать семью. Конечно же, к тому времени он уже должен определиться со своим местом в жизни и либо заниматься обращением калмыков в свою религию, заниматься наукой или преподаванием, либо зарабатывать достаточно денег своим делом или работой по найму.

Процедура бракосочетания производилась один раз в год, для всех желающих сразу, в один из религиозных праздников. Бумажечки с именами одобренных претендентов-мужчин складывались в одну чашу, записки с именами одобренных претенденток — в другую чашу. В торжественной обстановке, специально отобранные мальчик и девочка, зажмурившись, вытаскивали из чаш по записочке и всё — ваш жребий выпал, брак заключен. Претенденты могли даже не приходить на данное торжество. Ведь все мужчины есть воплощение Христа. А женщины — божьи невесты. Поэтому нет никакой разницы за какую именно ипостась выходить замуж. Всё едино, всё предопределено. Ваш жребий выпал, воссоединяйтесь и живите в мире и согласии.

Колонисты были очень трудолюбивыми людьми и достигли немалых успехов на хозяйственно-экономическом и научном поприще. Братья усердно занимались сельским хозяйством, промышленным производством и колония вскоре приобрела славу зажиточного поселения на зависть всей округе.

Благодоря усердию колонистов, Сарепта быстро стала одним из экономических, промышленных и культурных центров Нижнего Поволжья. Сарептяне внесли значительный вклад в развитие экономики края и России в целом.

Именно здесь была выведена порода горчицы, устойчивая к российскому климату. Колонисты организовали производство известного до сих пор горчичного масла.

Кстати, последнее время и у нас в Воронеже в супермаркетах начинает появляться горчичное масло «Старая Сарепта» Волгоградского производства. Рекомендую попробовать, вроде похоже на привычное подсолнечное, но есть нюансы.

Моравские братья выпекали известные по всей России печенья, отличающиеся особо долгим сроком хранения. Производили известную легкую ткань, получившую название «сарпянка». Здесь была организована отверточная сборка швейных машин из заграничных комплектующих. Отсюда машинки распространялись по всей стране. На территории Сарепты выявили минеральный источник и организовали водный курорт. И всё это лишь малая толика достижений религиозной колонии на окраине Российской Империи.

А вот успехов на миссионерском поприще, к своему удивлению, колонисты не достигли. Братья провели огромную работу, изучили язык местных кочевников, составили первые немецко-калмыцкий и калмыцко-немецкие словари, перевели библию на калмыцкий язык. Они занимались образованием и просвещением калмыков, оказывали медицинскую помощь. Но за все время существования колонии, в свою веру удалось обратить ничтожное количество местных кочевников. Да и из обращенных практически все вернулись в свою религию. Хотя калмыки уважали и очень ценили усилия колонистов и их внимание к своему народу.

Основной причиной неудач явилось глубокое заблуждение моравских братьев: калмыцкие кочевники не были язычниками, как предположили гернгутеры изначально. Калмыки были буддистами. А без понимания философии буддизма не возможно понять ни культуру, ни душу последователей одной из древнейших религий. Не говоря о том, что бы обратить их в иную веру.

Неудачи в миссионерской деятельности привели к тому, что центральной церковью братьев в Гернгуте поднимался вопрос о полном сворачивании деятельности и ликвидации колонии. В 1892 году община была распущена и все связи с Гернгутской церковью были прекращены. Многие братья-гернгутеры вернулись в Европу. Но часть колонистов, в основном, лютеране, решили остаться в колонии и продолжили свою хозяйственную деятельность, отказавшись от религиозных притязаний и миссионерства.

Во время Великой Отечественной войны, население Сарепты, как и прочие потомки немецких колонистов, было депортировано в Сибирь. Постройки колонии практически не пострадали во время войны, что удивительно, но поселение пришло в упадок и превратилось в типичную окраину большого города.

Волгоград. Сарепта.

Станция Ельшанка, третья от центра:

Или на химический завод, если смотреть в другую сторону:

Еще какая-то станция (названия не помню):

Много вокзальчиков тут по индивидуальным проектам, но много и безликих «сараев»:

Загадочная полуразрушенная башня:

И холмы, покрытые степью, которые тянутся вдоль города непрерывной стеной:

Церковь на окраине. В Волгограде много церквей, как и всюду по югам.

А в ширину город не более 4 километров, и нередко видишь в одно окно марево над Волгой и пойменные леса за рекой, а в другое покрытые степью гряды, отделенные узкой полосой зданий.

Когда въезжаешь в Красноармейский район, чувствуешь, что это «антипод» северных районов, сразу: вокзалы оказываются не справа, а слева от дороги:

И просто домики. Некоторые из них отреставрированы и выглядят «с иголочки», некоторые в печальном запустении, а краска на них сожжена степным солнцем.

Вот шлюзуется судно за железнодорожным мостом:

По дороге к каналу по его южному берегу. Снова управления Волго-Дона:

Затон на северной стороне канала:

Обелиск в устье канала, посвященный героям боев за Красный Царицын и Сталинград:

Индустриальные гиганты Волгограда выше по Волге. Ведь город изогнут полумесяцем, так как Волга делает здесь большой поворот.

А вот и Ленин, довлеющий над дереьвями прибрежного бульвара:

Сравните с Родиной-матерью!

Ленин стоит к городу спиной, он словно уходит вдаль, за Волгу. От памятника лучше ехать на троллейбусе №6 к платформе Заканальной, а оттуда прямая дорога назад, из Волгограда-Красноармейска-Сарепты в Волгоград-Сталинград-Царицын.

Безусловно, один из лучших городов, что я видел, а видел я не так мало.

Все-таки немцы добрались до Волгограда (фото + видео)

Мамаев курган и другие объекты, напоминающие о Великой Отечественной войне — вот с чем ассоциируется Волгоград у подавляющего большинства из нас. Но история этих мест вовсе не ограничивается 40-ми годами прошлого века. И если армия Третьего Рейха так и не смогла занять город, то почти двумя столетиями ранее здесь вполне успешно поселились колонисты-гернгутеры, причем по прямому приглашению Екатерины II. Приличная часть архитектурного ансамбля немецкой колонии Сарепта-на-Волге сохранилась до наших дней, и сегодня находится в ведении музея-заповедника «Старая Сарепта», который я посетил с экскурсией.

Свой текстовый отзыв я дополняю видеороликом, куда попали многие интересные детали и факты, которые нам рассказали. А фотографий сегодня будет немного.

В основном речь идет о зданиях вокруг площади Свободы. Особенно выделяются в архитектурном плане здание кирхи (оно есть на картинке-превью к видео) и дом пастора.

Как видно по состоянию дома пастора, не все здания пребывают в хорошем состоянии, но многие (в частности, кирха) явно недавно реставрировались. Но, как по мне, довольно странно, что до дома пастора руки не дошли, зато дошли до более простых с виду домов.

Экскурсия стоила 300 рублей и была хоть и олдскульной, но очень насыщенной и познавательной.