что такое публикационная активность

Основные показатели публикационной активности авторов и организаций

Во всем мире для объективной оценки работы исследователей, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений используются наукометрические показатели – индексы результативности научной работы. Показатели результатов научной деятельности, которые сегодня могут считаться «визитной карточкой» современного исследователя:

В целях повышения научного уровня развития авторов и организаций система наукометрических показателей все более активно используется в России. На законодательном уровне принят ряд указов и документов, регламентирующих нормативную базу в данной сфере. Министерством образования и науки России показатели рекомендованы при определении рейтинга как индивидуального автора, так и научной организации.

Ключевыми показателями результатов научной деятельности для определения рейтинга научных учреждений и рейтинга ученых являются:

Индекс цитирования публикаций (индекс цитируемости) – основной показатель, который обозначает полное количество ссылок на работы, где данный исследователь фигурирует в качестве автора или соавтора, в других источниках, распределенное по годам. Индекс цитирования – широко принятый в научном мире показатель «значимости» трудов конкретного ученого.

Основные наукометрические показатели интегрированы и отражены в информационных ресурсах – индексах цитирования:

Руководство по работе с показателями в Web of Science Core Collection (в разработке)

Что такое публикационная активность

Пуб ликационная активность является важнейшим критерием оценки эффективности деятельности научных организаций, авторов и научных журналов.

Пуб ликационная активность и продуктивность авторов, организаций и журналов измеряется с помощью Наукометрических показателей.

Для повышения личных наукометрических показателей нужно соблюдать рекомендации авторам для повышения индекса Хирша и уровня цитируемости.

Методика расчета основных наукометрических показателей в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)

Международные и отечественные базы цитирования

Для анализа публикационной активности мирового научного потока существуют международные и отечественные базы (системы) цитирования.

Наиболее известными международными базами данных цитирования являются Web of Science и Scopus.

Сейчас один гость и 27 зарегистрированных пользователей на сайте

Что такое публикационная активность

Ч тобы выразить сущность проблематики публикационной активности, достаточно вспомнить классику советской литературы в жанре «плутовского романа» – «Золотой телёнок» и бессмертную фразу Паниковского, слегка перефразировав её: «Пишите, пишите». Причём рассматривать фразу желательно в полном её контексте, в том окружении, в котором бытует в романе исходная цитата. Возможно, такое начало статьи покажется кому-то либо гротескным, либо излишне саркастическим. Поверьте, ни грана сарказма, который несёт в себе сама проблема публикационной активности, у автора нет. Просто по закону жанра не очень хорошо начинать работу с отрицания, но, увы, позитивного зачина ситуация с упомянутой задачей пока не предполагает.

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ: ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

У большинства людей, погружённых в эту проблему словосочетание «публикационная активность» ассоциируется, прежде всего, с Указом Президента от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в пункте «г» раздела 1 которого говорится следующее: «обеспечить достижение следующих показателей в области науки: … увеличение к 2015 г. доли публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), до 2,44%» [1].

Если рассматривать результаты научно-исследовательской деятельности российской науки исключительно в фокусе административных задач и действий, то преобладает скептический настрой: тема активно обсуждается, становится модной (вспоминается, как «замылилась» в своё время тема инноваций), но мало что конкретного и полезного делается. Если же изучать публикационную активность как системную задачу и пытаться её операционализировать, тогда, после сиюминутного сарказма и скепсиса, возникают вполне здравые и реалистичные предложения.

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПРОГНОЗЫ КАК ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СКЕПСИСА

Публикационная активность есть важный и неотъемлемый показатель действия научной политики, в том числе и на государственном уровне. Поэтому в разговоре о публикационной активности невозможно обойтись без привязки к программным документам, описывающим и фиксирующим основные положения, равно как и основные показатели для измерения эффективности и действенности этой политики. Вернёмся к Указу Президента № 599 и поясним, откуда происходит скептицизм по поводу российской доли в 2,44% по отношению к общемировому документальному массиву.

Приблизительно год назад автор данной статьи участвовал в разработке прогнозных моделей роста публикационной активности России, необходимого для достижения национальной доли в 2,44% от общемирового массива в системе WoS. На период осени 2012 г. данные по 2012–2015 гг. рассчитывались в качестве прогнозных. С высоты нынешнего положения, когда публикационная статистика за 2012 г. уже известна, можно провести новую оценку темпов роста отечественных публикаций и проанализировать возможности достижения программного показателя. Методика расчёта показателя доли российских публикаций в WoS строится на определении следующих основных параметров:

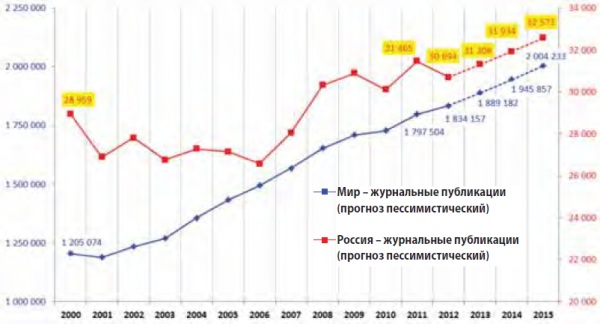

На диаграмме 1 представлен сценарий развития отечественной публикационной активности при неизменной «естественной» динамике ежегодного роста: распределение абсолютных значений журнальных публикаций России и всего мира в WoS за период с 2000 по 2012 гг. включительно; прогнозируемые показатели на период с 2013 по 2015 гг. основаны на неизменной линейной динамике ежегодного прироста общемирового и российского массивов в 3% и 2% соответственно. Назовём этот сценарий пессимистическим, так как он не предполагает никаких значительных изменений публикационной активности и не решает поставленной задачи.

Вопреки ожиданиям, в 2012 г. производство журнальных работ, созданных при участии отечественных авторов, в WoS не только не возросло, оно снизилось по сравнению с предыдущим 2011 г. почти на 800 публикаций, динамика стала отрицательной [2]. Прошедший год, следует признать, не был особенно удачным и для мировой публикационной активности: по абсолютному показателю числа публикаций в системе WoS ежегодный массив увеличился по сравнению с 2011 г., однако темпы прироста снизились на 2% при сохранении пока ещё положительной динамики. В 2015 г. объём журнальных публикаций России в WoS по пессимистическому сценарию не превысит 33 тыс. работ. В то же самое время весь мир будет производить порядка 2 млн журнальных публикаций, при этом динамика прироста сегмента российских публикаций в WoS будет отставать от мировой динамики каждый год на 1% в течение 2013–2015 гг. [2].

Если попытаться спрогнозировать, каков должен быть объём производства российских журнальных публикаций в WoS, чтобы достичь доли в 2,44%, получаем оптимистический сценарий, графическое изображение которого представлено на диаграмме 2.

На диаграмме 3 показано развитие обоих сценариев, но уже с участием не абсолютных, а относительных показателей: как будет изменяться доля российских публикаций в WoS в условиях «естественного» развития (пессимистический вариант) или в условиях активизации публикационного процесса (оптимистический вариант)?

Прецедентов столь стремительного роста за столь короткий интервал времени в российский период развития отечественной науки не было, а вот в советское время такое случалось. По данным WoS, с 1980 по 1992 гг. включительно доля советских публикаций (точнее, доля публикаций авторов из РСФСР) никогда не опускалась ниже уровня в 3% общемирового массива, а в лучшие времена доходила до 4,79% и в абсолютном исчислении превышала 41 тыс. работ (1989 г.) [2]. Стремительный рывок был сделан в 1983–1985 гг., когда объём советских публикаций в журнальных индексах WoS вырос на 37% – с 28,7 тыс. до 39,5 тыс. статей [2]. Но то был золотой период развития отечественной науки… Через 8 лет уже не советский, а российский корпус журнальных публикаций в WoS за один 1993 г. сократился почти на 22% [2].

Вывод, к которому нас подталкивают библиометрия и статистика науки: в производстве научных результатов, в частности, в виде журнальных произведений, возможны как рывки вперёд, так и падения назад. Публикационную активность принципиально нарастить можно, но потерять наработанное гораздо легче. Рост достигается за счёт кумулятивного эффекта, действие которого отсрочено во времени и не даёт мгновенного результата. Быстрый рост советских публикаций в WoS в начале 1980-х гг. был основан на весьма эффективной организации производства научного знания и системы научной коммуникации в СССР предшествующего десятилетнего периода. Падение активности получается гораздо быстрее: дурное дело не хитрое, можно в одночасье сломать организационную и финансовую структуру Академии наук СССР – и результат не заставит себя ждать.

Чтобы достичь показателя доли публикаций России в общемировом массиве WoS в 2,44%, необходимо интенсивно и планомерно наращивать публикационную активность. В этом процессе не следует ожидать быстрого ускорения роста публикаций, так как результативность мероприятий, которые способствуют этому росту, имеет кумулятивный характер, действие самих мероприятий растянуто во времени, и действия не могут оказывать мгновенного эффекта.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В РОССИИ: ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗМА

Вернёмся к вопросу о возможностях: возможно ли ускорение роста публикационной активности в 2013–2015 гг., за счёт которого будет достигнут показатель российской доли в 2,44%? Положительно ответить на этот вопрос нельзя. Наука материалистична в своей сути, хотя и происходит из исследования непознанного, а здесь вопрос идёт о чудесном. В чудо можно только верить, но предмет веры не сопрягаем с предметом науки. Впрочем, ставить крест на всей науке рано. Несмотря на то, что веских оснований поверить в стремительный подъём научной производительности в течение ближайших трёх лет нет, это не делает ничтожным заявление о возможностях роста и достижении кумулятивного эффекта на протяжении более протяжённого периода времени – от 5 до 7 лет. Рассмотрим теперь, какие есть основания для оптимизма, что и как можно сделать в этом направлении.

В процессе публикационной активности задействованы три основных компонента, которые напрямую влияют на увеличение активности как таковой:

Авторы производят тексты, издатели производят журналы, в которых публикуются тексты авторов. От эффективности и производительности работы этих двух категорий зависит, собственно говоря, результат публикационной активности. Рассуждать о возможностях роста самих исследований не входит в компетенцию автора данной статьи, и этот вопрос остаётся за рамками работы. Все остальные стороны, включая администраторов, распределяющих необходимые для научного производства ресурсы, играют, несомненно, важную, но опосредованную роль, ибо напрямую в процессе создания и распространения публикаций они (администраторы) не участвуют.

Начнём с процесса производства и распространения научных публикаций – с издателей и журналов. По данным Российской книжной палаты, в 2012 г. в России издавалось 4172 периодических издания на различных языках, которые можно отнести к тем видам периодики, в которых могут издаваться научные публикации, – «научный журнал» или «производственно-практический журнал» [3]. Оценить число издательств – задача более сложная, но, используя данные российской национальной аналитико-библиографической системы «Российский индекс научного цитирования», можно предположить, что такое количество журналов выпускается примерно 1550–1600 издающими организациями [4]. В ведущие международные системы по научному цитированию входят 313 отечественных научных периодических изданий, представленных 85 издателями, в том числе:

Таким образом, авторитетные международные информационные массивы обрабатывают сейчас не более 8% от всей массы российских научных журналов. При этом большинство из «журналов-счастливчиков» освещают проблемы фундаментальных исследований, которые составляют менее 20% от общего объёма гражданских научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производимых в России, если судить об объёмах на основании финансового показателя внутренних текущих затрат на исследования и разработки (данные за 2011 г.) [7, с.102].

ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА ЧИСЛА РОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ В СИСТЕМАХ WOS И SCOPUS

Ответим сразу на этот вопрос: возможности такого роста сильно ограничены. Причин здесь несколько, но все они не позволяют журналам соответствовать строгим критериям отбора изданий для включения в упомянутые базы данных:

Все эти факторы не позволяют включить в WoS и Scopus порядка 150 отечественных изданий. Именно такое количество позволило бы одномоментно решить проблему увеличения российской доли в WoS до 2,44%, правда, только на короткий срок – увеличение числа национальных журналов влечёт за собой рост числа национальных публикаций в WoS, но проблема всплывает через год-два: объём журналов не резиновый, число национальных статей в выпусках национальных журналов можно увеличивать, но динамика такого роста будет всегда отставать от динамики роста мирового публикационного потока. В принципе, можно ожидать, что в течение ближайших двух-трёх лет в WoS попадёт 10–12 отечественных журналов, не больше. В Scopus это число может составить до 20–23 изданий максимум.

Возможности роста представительства отечественных изданий и статей в международных системах WoS или Scopus не ограничиваются прямым включением журналов. Существует ещё один реальный путь, связанный с представлением базы РИНЦ, точнее сегмента РИНЦ, включающего лучшие российские журналы, на платформе Web of Knowledge. Таким образом, лучшие российские издания (числом до 800 наименований и при обязательном условии включения метаданных и аннотаций на английском языке) могут быть представлены в виде отдельной базы данных в той же самой программно-технологической оболочке, что и WoS. Более того, через систему кросс-ссылок обе системы будут связаны. Именно так на протяжении уже четырёх лет успешно реализуется проект доступа к китайской национальной базе по научному цитированию Chinese Science Citation Database, размещаемой на этой платформе и связанной ссылками с WoS [8]. Интеграция национальной системы РИНЦ с WoS значительно расширит доступ международного академического сообщества к актуальным российским источникам научной информации, в частности, к российским журналам и отдельным статьям отечественных авторов, обеспечит «видимость» и включение ведущих изданий российской научной периодики в глобальную систему научной коммуникации, значительно облегчит задачу «узнаваемости» и снимет фактор ксенофобии по отношению к научным произведениям российских авторов, поднимет цитируемость и авторитет отечественных исследователей. Реализации проекта, который уже получил поддержку в Thomson Reuters (производитель Web of Knowledge и WoS), препятствует открытый вопрос об оплате затрат, которые понесёт Thomson Reuters, на адаптацию данных, внедрение и отлаживание системы кросс-ссылок и техническое сопровождение интеграционного проекта.

Резюме: значительный рост российской публикационной активности (более 2-3% в год) за счёт увеличения числа национальных журналов, обрабатываемых в WoS, в настоящее невозможен. Даже с учётом возможной реализации проекта по интеграции РИНЦ на платформе Web of Knowledge минимум пару лет уйдёт на продвижение этого продукта среди международного сообщества, прежде чем сообщество начнёт обращаться к этой системе. Необходимо наращивать технологическую оснащённость отечественных производителей научной периодики, а самим издателям следует значительно поднять качественный уровень публикуемых материалов. Разумеется, всех издателей научной периодики поддержать невозможно, нужно будет разработать ясные и прозрачные критерии отбора журналов для поддержки. В России найдётся 500 изданий, которые по своим параметрам могут соответствовать современным международным критериям научного журнального производства, включая 313 изданий, которые уже вроде бы соответствуют, раз они включены в WoS и Scopus. Суммарный эффект от предложенных действий может обеспечить стабильный ежегодный прирост отечественных публикаций в международных системах в 8–10%. Остаются две нерешённые проблемы:

1) время, необходимое на реализацию означенных проектов;

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» / Официальный сайт Президента России. – М., 2012. – URL: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1610850. Дата обращения: 12.08.2013.

2. Web of Science / Web of Knowledge [v. 5.11]. – Thomson Reuters, 2013. – URL: http://www.webofknowledge.com. Date of access: 20.08.2013.

3. Статистические показатели 2012: Периодические издания РФ в 2012 году / Российская книжная палата. – М., 2013. – URL: http://www.bookchamber.ru/content/stat/stat_2012_p.html. Дата обращения: 17.08.2013.

4. eLIBRARY.RU. – Список научных издательств / Российский индекс научного цитирования. – М.: Научная электронная библиотека, 2013. – URL: http://elibrary.ru/publishers.asp? Дата обращения : 20.08.2013.

5. Scopus Source Titles // Elsevier-Scopus. – Elsevier, 2013. – URL: http://www.info.sciverse.com/documents/files/scopus-training/resourcelibrary/xls/ title_list.xlsx. Date of access: 20.08.2013.

6. Список журналов стран СНГ в Web of Science // Russian microsite. – IP& Science. – Thomson Reuters, 2013. – URL: http://wokinfo.com/wok/media/xls/CIS_journals_WoS_2013-ru.xlsx. Date of access: 20.08.2013.

7. Индикаторы науки: 2013. Статистический сборник / Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба государственной статистики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. – URL: http://www.hse.ru/ primarydata / in 2013. Дата обращения : 17.08.2013.

8. Chinese Science Citation Database // Scholarly Search and Discovery. – Thomson Reuters. Thomson Reuters, 2013. – URL: http://thomsonreuters.com/chinese-science-citation-database. Date of access: 20.08.2013.

Так есть ли перспективы у российских издателей и журналов?

Отсутствие шансов попасть в ведущие международные системы WoS и Scopus в ближайшие два-три года, а это абсолютная реальность для 92% российских научных журналов, вовсе не означает полного краха отечественного журнального дела. Как, впрочем, и заката национальной публикационной активности. В Китае, к примеру, число научных журналов приближается к 5 тыс., а в WoS китайских журналов всего порядка 185 изданий [2]. И ничего, живут себе китайцы, развиваются семимильными шагами, вышли на второе место в мире по числу опубликованных научных работ. Размер публикационной доли Китая в WoS даже не стоит показывать – зачем лишний раз расстраиваться? А существуют ли у России такие возможности роста публикационной активности в WoS вне жёсткой зависимости от числа индексируемых в этой базе национальных изданий? Ответ на это вопрос мы попытаемся дать во второй части статьи, которая выйдет в следующем номере.

Что до российских издателей, то перспективы для развития остаются, но для того чтобы реализовать эти перспективы, каждый издатель должен выработать чёткую политику: что он хочет от своего издания, где он намерен его позиционировать – на международном рынке или на внутреннем, и как он будет развивать своё детище – новые технологии, новые бизнес-модели, новые авторы и новый контент? И, напоследок, сладкий десерт для издателя: если проект интеграции РИНЦ на платформе Web of Knowledge будет реализован, 20% российских журналов получат своего рода карт-бланш для развития, они будут «стоять» в одном ряду с журналами Web of Science. И вот тогда же станет понятно, кто и чего стоит в российском сообществе научной периодики, кто смог извлечь выгоду из такого конкурентного преимущества, а кто – нет.

Автор Павел Геннадьевич АРЕФЬЕВ, главный специалист Национального фонда подготовки кадров, г. Москва

ОКОНЧАНИЕ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Публикационная активность

Общая информация

Деятельность сектора повышения публикационной активности научного отдела Института экономики и предпринимательства ННГУ направлена на осуществление мероприятий, способствующих росту количества статей НПР института и их цитируемости для достижения целевых показателей обеспечения конкурентоспособности ННГУ им.Н.И. Лобачевского среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Стимулирование публикационной активности авторов осуществляется по следующим направлениям:

1. Стимулирование публикационной активности авторов в изданиях Web of Science или Scopus. Размер одноразовой стимулирующей выплаты устанавливается приказом ректора на основании результатов конкурсного отбора.

2014 год – приказ № 411-ОД “О стимулировании публикационной активности сотрудников, аспирантов и студентов ННГУ в изданиях, индексируемых в базах Web of Science или Scopus, и совместных публикациях с институтами РАН”.

2. Стимулирование публикационной активности авторов в изданиях, не входящих в Web of Science или Scopus. Размер одноразовой стимулирующей выплаты устанавливается приказом ректора на основании результатов конкурсного отбора.

2014 год – приказ №456-ОД “О поддержке научных коллективов, проводящих исследования в области социально-экономических и гуманитарных наук в целях выполнения Программы повышения конкурентоспособности ННГУ”.

Основные целевые показатели повышения публикационной активности

Ученый совет ННГУ 20 февраля 2013 г. принял «Стратегию развития Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского – национального исследовательского университета до 2020 года» – далее «Стратегия». В «Стратегии» заявлено, что к «2020 году Нижегородский университет должен выйти на новый уровень международного признания как ведущего исследовательского и инновационного классического университета, конкурентоспособного среди ведущих мировых научно-образовательных центров».

Публикационная активность является важнейшим критерием оценки эффективности национального исследовательского университета в целом и НПР структурных подразделений. Согласно «Стратегии» установлены основные целевые показатели результативности.

1. Количество статей в Web of Science и Scopus

Стратегическая цель ННГУ – достижение в 2020 году количества публикаций в изданиях, индексируемых в реферативнобиблиографических базах научного цитирования Web of Science или Scopus, в расчете на 1 НПР – 0,45.

Таблица 1 – Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением дублирования на 1 НПР (прогноз)

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,3 | 0,35 | 0,45 |

2. Средний показатель цитируемости

Стратегическая цель ННГУ – достижение в 2020 году среднегодового показателя цитируемости на 1 НПР, по совокупности статей, учтенных в базах данных Web of Science и Scopus – 2,0.

Таблица 2 – Средний показатель цитируемости на 1 НПР (прогноз)

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0,6 | 0,63 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 1 | 1,4 | 2 |

Анализ основных разрывов

1. Количество статей в Web of Science и Scopus.

Количество публикаций в изданиях, индексируемых в реферативно- библиографических базах научного цитирования Web of Science или Scopus, должно возрасти в 2020 году практически в 4 раза. Разрыв между показателями 2012 года и планируемыми обусловлен рядом причин.

Классический университет, которым является ННГУ, состоит из двух блоков – естественно-научного и гуманитарно-общественного. При этом подавляющее большинство публикаций в базы данных Web of Science и Scopus вносят представители естественно-научного блока (в 2012 году 92 % статей ННГУ). В естественно-научном блоке распределение публикационной активности также крайне неравномерно (примерно 20% исследователей публикует 80% статей, входящих в данные базы).

В ННГУ при реализации Программы развития как Национального исследовательского университета публикационная активность НПР гуманитарно-общественного блока повысилась в 2,5 раза, однако, лишь отдельные статьи опубликованы в журналах, входящих в международные базы (основной прирост произошел за счет публикаций в журналах, индексируемых в базе РИНЦ). Это связано как с объективными причинами – малое количество российских «гуманитарных» журналов входит в международные базы, так и с субъективными причинами – слабое знание языка и отсутствие опыта публикаций в международных журналах.

Механизмы повышения публикационной активности сотрудников:

Для этого планируется увеличение количества участников работ по научным проектам с международным участием, повышение академической мобильности и совместные работы с академическими организациями.

Целевое стимулирование публикационной активности.

Реализация предложенных механизмов предполагает целевое стимулирование публикационной активности и повышение уровня требований к НПР по научно-исследовательской работе.

2. Средний показатель цитируемости.

Показатель цитируемости определяется тремя основными факторами: актуальностью и качеством научных результатов, представленных в статье, репутацией научного издания (импакт-фактор) и авторитетом в научной среде коллектива авторов (автора).

Качество и актуальность научных исследований достигается эффективным участием сотрудников в конкурсах по грантам (особенно международным), целевым программам и выполнением научных договоров для предприятий реального сектора экономики.

Низкий уровень цитирования сотрудников университета на одного НПР связан с тем, что подавляющее число публикаций выходит в российских изданиях, которые имеют относительно низкий импакт-фактор. Кроме того, в классическом университете, которым и является ННГУ, более половины НПР входят в гуманитарно-общественный блок, публикации сотрудников которого, а, следовательно, и цитирование (не только по ННГУ, но и в целом по России) практически не отражаются в международных базах данных. Из-за большого значения знаменателя снижается и число цитирований на одного НПР.

Механизмы повышения целевого показателя:

В связи с этим, необходимо увеличить количество совместных работ с ведущими российскими и иностранными учеными, имеющими мировое признание.

Особую значимость приобретает и поощрение авторов публикаций в журналах с высоким импакт-фактором. В системе поощрения публикационной активности предполагается, что стимулирующая выплата будет состоять из двух частей: базовой (за публикацию статьи в журнале, входящем в базы данных Web of Science или Scopus) и надбавки, зависящей от значения импакт-фактора журнала.