что такое псороптоз животных

Что такое псороптоз животных

Накожники разных видов животных морфологически сходны. Эти паразиты живут и размножаются на поверхности кожи и питаются лимфой только из свежепроколотых ими ранок.

Псороптоз: развитие возбудителя. Самки откладывают до 60 яиц на поверхности эпидермиса в местах, защищенных длинными волосами, главным образом на периферии пораженных участков кожи. С помощью особого вещества эти яйца, длиной 0,3 мм и шириной 0,14 мм, приклеиваются к чешуйкам эпидермиса.

При недостаточной влажности, низкой температуре, действии солнечных лучей развитие одной генерации клеща может продолжаться до 3 месяцев.

На теле животных накожники паразитируют около 2 месяцев.

Псороптоз: эпизоотология. Заражение псороптозом происходит при контакте здоровых животных с больными в помещениях, на пастбищах и водопое, через предметы ухода и одежду обслуживающего персонала. Некоторое значение в распространении псороптоза имеют собаки и другие виды животных (как механические переносчики накожников).

Истощенные животные более восприимчивы к псороптозу, так как у них истончается роговой слой эпидермиса, медленно восстанавливаются дефекты конси, что создает благоприятные условия для питания накожников. Хорошо упитанные животные со здоровой кожей, наоборот, хорошо противостоят заражению.

В последующем пораженные участки теряют волосы, на коже появляются чешуйки, а затем жирные желтоватые корки. При потере шерсти на большой поверхности тела овцы зимой погибают от прогрессирующего истощения.

Псороптоз: симптомы. В отличие от зудневой чесотки, при псороптозе менее выражена складчатость кожи. В пораженных паразитом местах волосы легко выдергиваются. Зуд усиливается в ночное время.

У овец в начале болезни поражения локализуются на спине и в области крестца, позднее процесс переходит на бока. На пораженных участках выпадает шерсть, образуются плешины; кожа утрачивает эластичность и утолщается.

Больные животные обнаруживают признаки анемии; с наступлением холодов они нередко погибают от истощения. Летом, особенно после стрижки, овцы поправляются, безволосые места покрываются шерстью. Такие животные внешне кажутся здоровыми, однако при отсутствии лечения часть клещей у них остается в складках кожи, недоступных для воздействия солнечных лучей (на внутренней поверхности ушей, под хвостом, в межкопытной щели, в складках мошонки, вымени др.). В таких случаях при ухудшении условий содержания псороптоз может вновь быстро развиться, в частности во время транспортировки овец в вагонах из одного хозяйства в другое или с наступлением сырой осенней погоды. Более чувствительны к заболеванию овцы тонкорунных пород. У лошадей при накожниковой чесотке выявляются такие же признаки, как и при акарозе. Обычно поражаются участки кожи шеи под гривой, на спине (места наложения седелки, седла и хомута), затылке, в области корня хвоста.

У крупного рогатого скота накожники гнездятся у основания рогов, на верхней части шеи, на конце хвоста и вызывают наиболее тяжело протекающую форму чесотки. У кроликов накожники поражают уши (ушная чесотка).

Псороптоз: диагноз. Для постановки точного диагноза исследуют соскобы, взятые у больных животных с пораженных участков скальпелем или острым ножом. Чешуйки и корочки кладут на стекло, заливают несколькими каплями керо-сина и покрывают другим стеклом. При малом увеличении микроскопа в приготовленном препарате могут быть обнаружены подвижные или неподвижные клещи и их яйца.

Псороптоз: борьба с псороптозом. Для ликвидации псороптоза осуществляют комплекс мероприятий, слагающийся из лечения больных, дезинвазии помещений, пастбищ, сбруи, предметов ухода, одежды обслуживающего персонала и усиленного кормления животных.

Аналогичный результат получают от однократного применения эмульсии ДДТ на креолиновой основе. Для приготовления эмульсии 1 часть ДДТ и 2 части креолина разбавляют водой до получения 0,5% раствора ДДТ.

Для купания овец употребляют также эмульсию препаратов К-3 и К в 4% разведении (при температуре эмульсии 40°) и препарата СК-9 в 2% разведении.

Псороптоз: профилактика. В наблагополучных хозяйствах все поголовье овец пропускают через ванны с профилактической целью. Одновременно с лечением животных уничтожают клещей в кошарах и на предметах ухода. Помещение очищают от навоза, грязи и затем дезинвазируют горячим (80°) крепким зольным щелоком (или 5% раствором креолина), обливая им стены, пол, щиты, перегородки, кормушки и следя, чтобы жидкость проникла во все щели, пазы и углы. В завершение помещение белят 10% раствором хлорной извести, хорошо просушивают и проветривают- Одежду обслуживающего персонала пропускают через газокамеру или тщательно проглаживают горячим утюгом.

Зимой в безветренную сухую погоду овец рекомендуется содержать и кормить в открытых базах. Летом для их выпаса выделяют сухие участки, на которых не находились больные овцы. Животных, вновь поступающих в хозяйство, выдерживают в течение 30 дней в карантине.

Причинами, способствующими распространению накожниковой чесотки среди лошадей и крупного рогатого скота, являются содержание их в грязных, сырых и темных помещениях, обезличенный уход и неправильная эксплуатация. В профилактических целях животных следует содержать в чистоте, закрепить за каждым из них определенный станок (стойло, денник), сбрую и инвентарь (ведро, щетку, скребницу). Нельзя допускать здоровых животных в конюшни, дворы, на коновязи, где находились или находятся больные.

При установлении чесотки на неблагополучное хозяйство (конюшню ферму, двор) накладывают карантин и осуществляют в нем в соответствии с инструкцией мероприятия по ликвидации заболевания.

Ветеринарный энциклопедический словарь

ПСОРОПТОЗ

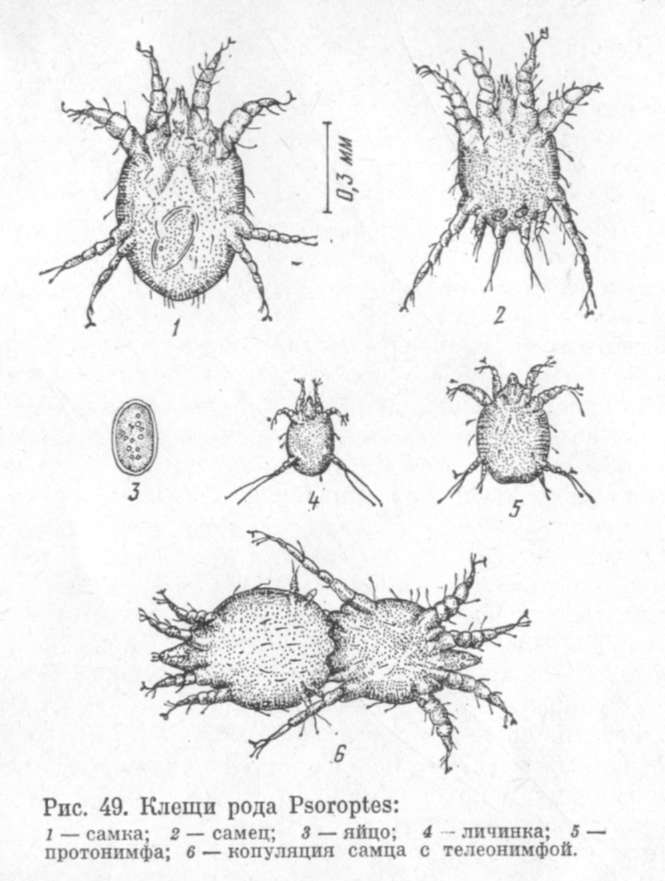

Клещи рода Psoroptes.

Клещи рода Psoroptes:

1 колющесосущий аппарат

(а пальпы, б хелицера, в максиллярная пластинка);

псоропто́з (Psoroptosis), накожниковая чесотка, инвазионная болезнь, вызываемая клещами рода Psoroptes, паразитирующими на коже животных. Распространена повсеместно.

Этиология. Возбудитель специфичен для отдельных видов животных. Так, у овец паразитирует P. ovis, у крупного рогатого скота P. bovis, у лошадей Р. equi. Морфологические различия видов клещей незначительны. Тело накожников удлинённо-овальной формы, длиной 0,50,8 мм. Хоботок заострённый. Имаго имеют 4 пары ног (рис.), у самок на первой, второй и четвертой паре ног присоски; на третьей паре ног по 2 щетинки, превышающие длину туловища. На теле животного клещи активнее размножаются в холодное время года. Клещи, прокалывая кожу, вызывают токсическое и механическое раздражение нервных окончаний в эпидермисе.

Эпизоотология. К заражению восприимчивы в основном овцы, крупный рогатый скот, лошади, кролики. Источник возбудителя инвазии больные П. животные. Заражение возможно при совместном содержании больных животных со здоровыми. Факторы передачи инвазированные клещами предметы ухода, инвентарь.

Диагноз ставят на основании эпизоотологических и клинических данных, а также результатов исследования соскобов кожи, взятых на границе здоровых и поражённых участков. На листе бумаги чёрного цвета накожники хорошо видны невооружённым глазом в виде беловатых подвижных точек.

Лечение и профилактика. Летом овец выводят из помещения (не менее чем на 2 месяца), купают в противопаразитарных ваннах с 0,03%-ной эмульсией гамма-изомера ГХЦГ, ТАП-85, неоцидолом и другими акарицидными препаратами. С лечебной целью овец купают в этих ваннах дважды (через 1015 суток); с профилактической целью один раз осенью. Крупный рогатый скот в тёплое время года обрабатывают дважды суспензией коллоидной серы, 2%-ной эмульсией креолина, 0,5%-ной эмульсией дикрезола и другими препаратами. Лошадей двукратно опрыскивают или обтирают эмульсией креолина или суспензией коллоидной серы, предварительно вымыв их тело с мылом. У кроликов образовавшиеся на коже ушей корочки удаляют 5%-ной эмульсией никохлорана, 3%-ной суспензией коллоидной серы. Для уничтожения клещей во внешней среде производят дезакаринизацию помещений и предметов ухода.

Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных, под ред. К. И. Абуладзе, М., 1975.

Псороптоз крупного рогатого скота

Эпизоотологические данные. Псороптоз крупного рогатого скота, как и другие виды саркоптоидозных заболеваний, является заразным. Его регистрируют в различные времена года, но наибольшее распространение болезнь получает осенью, зимой и ранней весной.

Заболевание клинически проявляется в гуртах с наступлением стабильного похолодания и постановкой скота на стойловое содержание. Наиболее часто заражение происходит при контакте больных животных со здоровыми. Этому способствует скученное содержание животных в сырых и тесных помещениях. Наиболее интенсивно заболевание распространяется среди животных при беспривязной системе содержания на глубокой несменяемой подстилке, при аналогичных условиях контактирования больных со здоровыми и на выгульных площадках при привязном содержании.

Обычно в гуртах первые симптомы заболевания появляются у животных с хроническими дерматитами. В дальнейшем число заболевших в гурте нарастает, а псороптозный процесс у больных животных прогрессирует. Среди молодых животных (до двухлетнего возраста) заболевание распространяется быстрее, нежели среди взрослых.

С наступлением потепления заболевание постепенно угасает, а в дальнейшем исчезают клинические признаки болезни. Летом создаются неблагоприятные условия для развития клещей (сухость воздуха, воздействие солнечных лучей, уменьшение влажности кожи после линьки, повышение резистентности организма животного и т. д.). Клещи в это время укрываются в местах, защищенных от солнца и благоприятствующих паразитированию (в околохвостовых складках кожи, в ушных раковинах, в области мошонки и промежности); здесь клещи сохраняются и не вызывают признаков болезни. Животные, перенесшие заболевание и невылеченные, в последующий холодный период года вновь заболевают и служат источником заболевания.

Среди молодых и ослабленных животных перезаражение и развитие псороптозного процесса идут быстрее, чем среди взрослых, часто поражается значительная поверхность тела. Тяжело переносят инвазию телята; степень распространения болезни у животных более старшего возраста (2—3 года) ниже, нежели в годичном возрасте; взрослые заболевают реже, чем двух-, трехлетние. Особенности в восприимчивости животных к псороптозу зависят как от общего состояния, так и от состояния кожно-шерстного покрова. При развитии псороптозной инвазии в гурте часть животных, находясь в тесном контакте с больными, не заболевает. Они, как правило, имеют среднюю и вышесреднюю упитанность.

Помимо контактного заражения окружающие больных животных предметы часто содержат клещей и могут в течение продолжительного времени служить резервуаром инвазии. Ими могут быть предметы ухода, инвентарь, одежда обслуживающего персонала и т. п. Сравнительно продолжительная выживаемость псороптозных клещей вне тела хозяина делает возможным заражение животных на пастбищах и местах водопоя.

Развитию псороптоза в значительной степени способствуют вши и власоеды. Паразитируя на теле животных, они вызывают раздражение нервных окончаний кожи, зуд и создают лучшие условия для приживаемости клещей. В свою очередь, животные, пораженные псороптозом, быстрее заражаются вшами, поскольку клещи создают на коже благоприятные условия для паразитирования насекомых.

Патогенез. Клещи-накожники, имея сильно вытянутые хелицеры, прокалывают своим хоботком эпидермис и выделяют токсичный секрет, вызывающий развитие воспалительного процесса. Под влиянием механического и химического раздражения кожных рецепторов возникает зуд. Животные расчесывают зудящие участки об окружающие предметы или зубами; последнее ведет к смачиванию кожи слюной, что еще больше повышает влажность в очаге поражения.

Увеличивается выделение экссудата на поверхности кожи. Смешиваясь с отмершими клетками эпидермиса и пылью, он склеивает шерсть. В очаге поражения развиваются диффузная клеточная инфильтрация, отечность. Нарушение питания волосяных луковиц ведет к выпадению шерсти. Вследствие физико-химических изменений клетки эпидермиса усиленно дегенерируют, превращаясь в чешуйки, и отторгаются. Экссудат на поверхности кожи подсыхает и вместе с отмершими клетками образует жирные толстые корки. Со временем струп из мягкого превращается в жесткий (высыхает), становится ломким и постепенно отторгается с омертвевшими волосами. Воспаление в очаге поражения затухает, инфильтрат рассасывается, восстанавливаются эластические элементы кожи и кожных желез. Очаг постепенно эпителизируется и покрывается шерстью. Такое течение болезни считается благоприятным. Оно наступает после лечения или с наступлением теплой погоды.

В иных случаях болезнь протекает тяжело. Увеличение численности клещей способствует быстрому вовлечению в патологический процесс здоровых участков кожи. Расчесанная поверхность кожи кровоточит. Смешиваясь с шерстью и корками, кровь свертывается с образованием больших корок темного цвета. Воспаление усиливается, пораженный участок припухает. Корки засохшего экссудата сдираются животными, образуются обширные кровоточащие участки. Нередко воспаление осложняется проникновением гноеродной микрофлоры. Псороптозный процесс не ограничивается лишь суммой морфологических изменений в очаге поражения, он существенно влияет на общее состояние организма, о чем свидетельствуют клинические и патологоанатомические изменения.

Симптомы болезни. Продолжительность инкубационного периода, как и при других саркоптоидозных заболеваниях, значительно варьирует и зависит от многих факторов: времени года, общего состояния животного, интенсивности заражения, физиологического состояния кожи и т. д. В этот период происходят развитие и накопление клещей на теле хозяина.

Первоначально очаги поражения локализуются у основания рогов, на верхней части шеи, на крестце, у корня хвоста. В дальнейшем процесс распространяется на другие участки тела. Первый клинический признак — кожный зуд. Животное зализывает и расчесывает зудящие места.

В первичных очажках не всегда удается проследить образование папул и везикул; при частом чесании и трении, вызываемых зудом, они разрушаются, а излившийся экссудат склеивает волосы и, подсыхая, превращается в крошковые желтоватые корочки. Размеры очагов постепенно увеличиваются, центральная часть теряет шерсть и покрывается сплошной коркой. Вначале корки сочные, легкокрошащиеся и рыхло покрывают пораженный участок. В дальнейшем они становятся сухими, ломкими. Кожа постепенно теряет эластичность, становится сухой, бесшерстной; в последующем она грубеет, утолщается и становится складчатой.

При благоприятных условиях для развития клещей болезнь принимает генерализованную форму, когда очаги поражения возникают на различных участках тела, а единичные очаги сливаются, вовлекая в процесс значительную часть кожного покрова. Но даже в этом случае отдельные участки поражаются крайне редко. К ним относятся нижняя часть брюшной стенки, промежность, лицевая часть головы, область мошонки. Также крайне редко поражаются конечности ниже локтевых суставов.

У некоторых животных псороптоз не принимает острого характера, а проявляется в виде складчатости кожи, преимущественно в области шеи, реже — грудной клетки. Складки кожи резко обозначены, грубые на ощупь, толщиной 1,5—3 см, относительно друг друга подвижны. Поверхность складок покрыта редкой шерстью и крошковатым мелким налетом серого цвета. Животные с такими поражениями, как правило, редко чешутся.

Зуд проявляется в покое и в движении, днем и ночью. Иногда процесс осложняется образованием пиодермических фокусов. Болезнь ослабляет животных, предрасполагает их к другим заболеваниям и может служить причиной гибели.

Общее развитие псороптоза у крупного рогатого скота характеризуется длительностью течения. Без лечебного вмешательства псороптозная инвазия может сохраняться у животных годами, затухая клинически летом и вновь вызывая заболевание в зимний стойловый период.

Диагностика. При постановке диагноза учитывают эпизоотологические данные, клинический симптомокомплекс и результаты акарологического исследования соскобов кожи. Последние берут на границе между пораженной и здоровой кожей.

При постановке диагноза необходимо исключить другие заболевания кожи, клиническое проявление которых на различных этапах развития напоминает псороптоз (гематопинидоз, триходектоз, стригущий лишай, экзему и крапивницу, демодекоз, саркоптоз и хориоптоз).

Лечение. В холодное время года применяют дустирование. На обработку одного животного расходуют до 300 г дуста. В силу особенностей кожно-шерстного покрова крупного рогатого скота (редкая шерсть, малое количество жиропота) дусты не могут долгое время фиксироваться на коже и поэтому их используют лишь для терапии. В это же время, но с большей эффективностью для лечения применяют системные акарициды — путем индивидуальной дозированной обработки или как временную меру проводят локальную обработку очагов поражения акарицидными жидкостями, мазями, линиментами.

Лечение больных животных необходимо проводить после предварительной подготовки. Она необходима при всех саркоптоидозных заболеваниях и у всех видов животных со «старыми» очагами поражения, при наличии складчатости кожи, толстых струпьев и твердых корок. Она обеспечивает контактное воздействие на клещей акарицидов при их накожном применении. С этой целью за 2— 3 сут до лечения пораженные места обрабатывают мыльной водой, рыбьим жиром, маслами, зольным щелоком и после размягчения патологических наложений удаляют их, осторожно соскабливая тупым ножом.

Для обработки дойного скота неприемлемы препараты, обладающие резким неприятным запахом, или препараты, медленно гидролизующиеся в организме, так как они длительно выделяются с молоком.

Стадо крупного рогатого скота считают здоровым, если в течение следующей зимы не будет зарегистрировано ни одного случая псороптоза.

Профилактика. Необходимо карантинировать всех вновь поступающих в хозяйство животных; содержать животных в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами; организовать полноценное и высококачественное кормление; ликвидировать обезличку размещения животных в помещениях, базах, на пастбищах; не допускать на территорию ферм животных из других ферм и хозяйств, а также лиц, контактирующих с больными животными; запретить выпасать животных вблизи скотопрогонных трасс.

Ликвидировать в хозяйстве псороптоз можно лишь при лечении больных животных и профилактической обработке животных, подозрительных в заражении; дезинвазии помещений и предметов ухода; строгом выполнении ограничительных мероприятий, предусмотренных инструкцией.

АКАРИФОРМНЫЕ КЛЕЩИ

Акариформные (или настоящие) клещи считаются наиболее распространенными в природе. Клещи этого отряда включают в себя подотряды саркоптиформных (Sarcoptiformes), тромбидиформных (Trombidiformes) и панцирных (Oribatei) клещей.

Саркоптоидозы животных

Клещи надсемейства саркоптоидных клещей подотряда Sarcoptiformes являются возбудителями саркоптоидных (чесоточпых) заболеваний. Данное подсемейство включает в себя семейство псороптидных (Psoroptidae) и саркоптидпых (Sarcoptidae) клещей.

Клещи псороптиды (накожпики) и саркоптиды (зудни) отличаются друг от друга по размерам и форме тела:

Накожники паразитируют на поверхности кожи, тогда как зудни в толще кожи. С внедрением в практику гексахлорана и улучшением противочесоточных мероприятий саркоптоидозы в нашей стране значительно сокращены, а во многих местах они вообще ликвидированы.

Псороптозы животных

Возбудители псороптозов животных принадлежат к роду Psoroptes (накожников), который включает несколько видов, паразитирующих у овец (P. ovis), крупного рогатого скота (P. bovis), лошадей (P. equi) и кроликов (P. cuniculi).

В отличие от других чесоточных клещей накожники имеют более крупное (до 0,8 мм длины) овальной формы тело, заостренный хоботок, приспособленный для прокалывания эпидермиса и сосания тканевой жидкости, и сильно развитые конечности.

Разные виды накожников являются специфическими паразитами конкретных видов сельскохозяйственных животных.

Человек псороптозом не поражается.

Псороптоз овец

Эпизоотологические данные. К инвазии восприимчивы овцы всех пород как молодые, так и взрослые. Но быстрее псороптоз распространяется среди молодняка. У овец тонкорунных пород псороптоз принимает эпизоотическое течение, а у грубошерстных наблюдается слабое поражение (локальное). Ягнята заражаются от больных маток и от других овец в отаре.

Патогенез. Первичные очаги псороптоза появляются чаще всего по бокам туловища и на спине, где места зуда более всего доступны для почесывания и одновременного смачивания слюной животного. Это говорит также о значении влаги и травмирования кожи на образование первичных очагов псороптоза.

Клинические признаки. Инкубационный период от 14 дней до 2 мес, в зависимости от сезона ипвазирования, породы, условий содержания, возраста.

Диагноз при остром течении ставят без особых затруднений на основании клинических признаков. У хронически больных ягнят необходимо установить неблагополучие по псороптозу отары овцематок. В сомнительных случаях прибегают к микроскопическому исследованию соскобов кожи (лучше по краям поражения) для обнаружения клещей. Накожников можно обнаружить и без исследования под микроскопом: если соскобы на бумаге слегка подогреть, то будут заметны подвижные клещи. Для дифференциации заболевания необходимо учитывать, что зуд может появляться в нижней части живота и на ногах при одностороннем кормлении и содержании овец без движения в зимний период. Назначение прогулок, изменение кормления быстро излечивает овец от этого педуга.

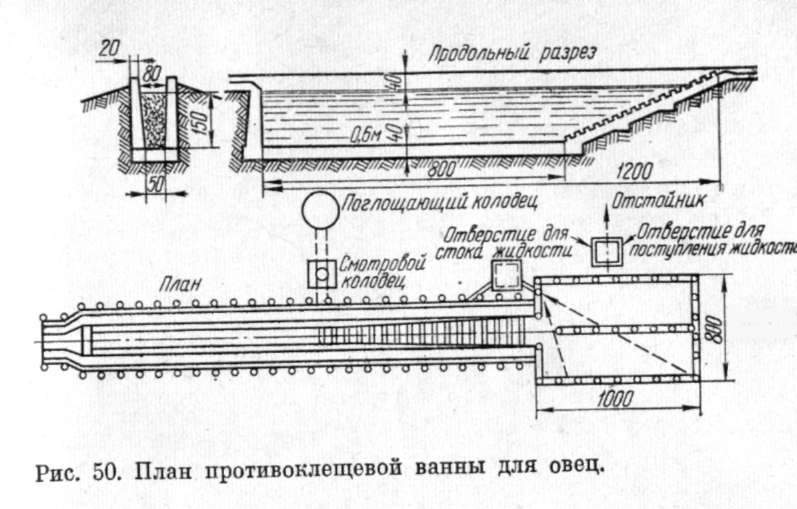

Лечение. При появлении в отаре хотя бы одной больной овцы все животные подлежат лечебной обработке. Овец кунают (но не опрыскивают) дважды (с 10-15-дпевным интервалом) в гексахлорановой эмульсии с содержанием 0,025-0,03% гамма-изомера. Применяют гексахлорано-креолиновую эмульсию, гексалин, содержащий 6% гамма-изомера, 16%-ную гамма-гексахлорановую минерально-масляную эмульсию (ГГММЭ). Во время купания овец в эмульсиях гексахлоран «истощается» по причине его связывания с жиропотом на шерсти и с грязью. Поэтому, в целях компенсации потери его в рабочей эмульсии ванну пополняют жидкостью с двойным содержанием гамма-изомера (рис. 50).

Профилактика предусматривает осеннюю обработку тех отар, которые могли заразиться на пастбище при контакте с неблагополучным овцепоголовьем.

Псороптоз крупного рогатого скота

Строение и развитие возбудителя даны при описании псороптоза овец.

Эпизоотологические данные. Одним из факторов, способствующим перманентному существованию псороптоза, является неправильное лечение только отдельных животных, в данном случае необходимо обрабатывать все стадо.

Псороптоз развивается в зимнее время. Причиной заболевания крупного рогатого скота псороптозом служат:

Передается возбудитель псороптоза через непосредственный контакт больных животных со здоровыми (завоз животных, контакт па пастбище). Скотники и доярки на одежде могут заносить клещей из неблагополучного стада в здоровое.

Патогенез. В зимнее время обычно снижается качество кормления, кожа при недостаточном питании истончается, наличие вшивости, загрязнения приводит к расчесыванию ее, что способствует образованию первичных очагов. Последующее развитие патологического процесса еще более повышает восприимчивость организма к псороптозной инвазии.

Клинические признаки. Инкубационный период 2- 3 недели. Начальные признаки псороптоза обнаруживают в области шеи, спины и боков. Животные часто почесывают зудящие очаги о различные предметы, что вызывает появление трещин и выпота лимфы. Животные лижут зудящие места. В очаге поражения отмечают шелушение эпидермиса, выпадение волос, увеличение влажности кожи, появление вначале мягких, а затем плотных корочек, кожа становится складчатой.

Диагноз ставят на основании эпизоотологических и клинических данных, а также при обнаружении в соскобах кожи возбудителей болезни (методика та же, что и при псороптозе овец).

Лечение. Без удаления корок влажная обработка акарицидами будет малоэффективной. Поэтому лечение проводят в два этапа. В первом этапе животных, имеющих корки в очагах поражения, выделяют в отдельную группу и моют их с мылом. На следующий день с помощью мыла и воды удаляют корки. На втором этапе лечения в зависимости от температуры воздуха животных опрыскивают 2%-ной суспензией коллоидной серы или 1%-ным раствором хлорофоса. Через 10-12 дней обработку повторяют. При низкой температуре, особенно для телят, применяют коллоидную серу как дуст, втирая ее в очаги поражения п опыляя непораженные места.

Для излечения необходимо животных дустировать не менее трех раз.

Профилактика предусматривает применение коллоидной серы весной в виде суспензии два раза, когда у животных происходит линька и гурты находятся на пастбищном содержании.

Псороптоз лошадей

Возбудитель псороптоза лошадей в морфологическом отношении сходен с другими накожниками. Яйпа овальные (0,3×0,14 мм).

Жизненный цикл. Данный накожник паразитирует на лошадях и ослах. Развивается он так же, как и другие накожники.

Клинические признаки. Инкубационный период около 12 дней. Вначале появляется зуд в области холки, гривы, плеч. Затем обнаруживают узелки н наблюдается выпот лимфы. Узелки сливаются и образуют очаг заболевания. Кожа становится складчатой, покрытой плотными корками. Заболевание протекает остро и хронически.

Диагноз ставят на основании эпизоотологических и клинических данных. Микроскопия соскобов методом компрессорного исследования подтверждает клинический диагноз.

Лечение. Вначале кожу очищают от грязи водой с мылом. После высыхания ее обрабатывают 0,015-0,025%-ной по гамма-изомеру гексахлорановой эмульсией дважды с промежутком в 10-12 дней. Расход жидкости при влажной обработке 2-3 л. В зимнее время используют 6%-ный дуст гексахлорапа по 300-400 г на голову. Обрабатывают животных 2-3 раза. Весной лошадей еще дважды обрабатывают эмульсией гексахлорана.

Профилактика. Одновременно с лечением животных подвергают дезакаризации инвентарь, сбрую, потники от седел. Помещение, если оно теплое, обрабатывают против клещей эмульсией гексахлорана (0,03% по гамма-изомеру). Если помещение не утепленное, то холод ниже 5° в течение пяти суток уничтожает накожников в конюшне.

Лошадей, подвергнутых лечению, можно считать здоровыми, если в следующий зимний период заболевание не повторится.

Псороптоз кроликов

Псороптоз кроликов вызывается клещом-накожником Psoroptes cuniculi из сем. Psoroptidae. Он поражает в основном слуховой проход и внутреннюю поверхность ушной раковины.

Больные кролики часто беспокоятся, чешут пораженные уши лапами. Диагноз ставят по наличию указанных симптомов и по обнаружению в корках накожников.

Лечение. Наиболее эффективным лечебным средством является 5%-ный раствор гексахлорана на веретенном или вазелиновом маслах. Препарат наносят в количестве 5- 10 капель в каждое ухо с последующим растиранием жидкости по внутренней его поверхности. Обработку повторяют через 8-10 дней. Одновременно проводят дезакаризацию клеток 2%-ным раствором хлорофоса или горячим 4- 5%-ным раствором NaOH.

Профилактика проводится на основе предупреждения заноса возбудителя заболевания при вводе новых кроликов. Для этого поступивших кроликов вначале выдерживают 1 мес. в карантине, а затем выпускают в общую группу. Рекомендуется 1-2 раза в год с профилактической целью использовать также гексахлорановый раствор на масле, как и при лечении.