что такое послеоперационный гипотиреоз

Что такое послеоперационный гипотиреоз

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения среди эндокринных заболеваний нарушения функции щитовидной железы занимают второе место, на первом месте сахарный диабет. Заболевания щитовидной железы настолько распространены, что каждый может иметь в своем окружении хотя бы одного знакомого с данной патологией.

Гипотиреоз — лабораторно-клинический синдром, обусловленный стойким дефицитом тиреоидных гормонов в организме или снижением их биологического эффекта на тканевом уровне. В России в последнее время наблюдается рост развития заболеваний щитовидной железы, так распространенность гипотиреоза среди населения РФ составляет 0,5-1%, а с учетом субклинических форм может достигать 10%. [4]

Патогенез поздних форм гипотиреоза, возникших через несколько лет после субтотальной тиреоидэктомии в настоящее время рассматривается как результат аутоагрессии. Повреждение тканей щитовидной железы приводит к выходу в периферическую кровь тканевых белков (тиреоглобулинов), которые являются антигенами в собственном организме и приводят к значительному росту аутоантител. [4, с.5]

Как отмечалось раннее наибольшее распространение имеет первичный гипотиреоз, одной из причин которого является оперативное удаление щитовидной железы. Показаниями к операции на щитовидной железе являются рак щитовидной железы, болезнь Грейвса, аденома щитовидной железы и другие заболевания, при которых отмечается стойкое повышение уровня тиреоидных гормонов. В зависимости от объема оперативного вмешательства различают гемитиреоидэктомию, тиреоидэктомию, резекцию щитовидной железы и лимфодиссекцию шеи. Вероятность развития гипотиреоза определяется целью и объемом операции.

По степени тяжести гипотиреоз подразделяют на субклинический, компенсированный и декомпенсированный манифестный гипотиреоз и осложненный гипотиреоз. Распространенность манифестного гипотиреоза составляет 0,2-2%, а субклинического до 10%. Приведенные данные доказывают важность своевременной и точной диагностики гипотиреоза. Термином Скрытый гипотиреоз обозначается состояние, при котором клинические признаки отсутствуют, но уровни общего Т4 и свободного Т4 нормальные, а базальный уровень ТТГ находится в диапозоне 5-20 мЕ/л. У пациентов могут быть неспецифические жалобы, такие как снижение работоспособности, сонливость, забывчивость, плохое настроение, сухость кожи, часто самими пациентами пожилого возраста они объясняются возрастными изменениями в организме. Нередко субклинический гипотиреоз может протекать под маской остеохондроза шейного или грудного отделов позвоночника с парестезиями, мышечной слабостью, болями в мышцах. В таком случае, следует подразумевать развитие периферической полинейропатии как осложнение гипотиреоза. Манифестный гипотиреоз развивается вследствие прогрессирования субклинической стадии, и описанные ранее симптомы приобретают наиболее яркий характер. Развивается ожирение не алиментраной природы, гипотермия, отечность, поражается сердечно-сосудистая система, развивается гипокинезия, дисбактериоз и др. При гипотиреозе тяжелого течения поражения всех систем прогрессируют вплоть до развития кретинизма, сердечной недостаточности, дыхательной недостаточности и микседематозной комы.

Было проведено исследование пациентов, проходивших стационарное лечение в хирургическом и эндокринологическом отделениях Республиканской клинической больницы №1 Удмуртской Республики с диагнозом послеоперационный гипотиреоз.

Пациентка Б, 65 лет, находящаяся на стационарном лечении в хирургическом отделении РКБ№1. В ноябре 2015 года поставлен диагноз Многоузловой диффузный зоб, применялось консервативное лечение. В апреле 2016 года появились следующие жалобы: резкое увеличение объема шеи, ограничение подвижности, отеки, одышка при подъеме на 2 этаж., повышение САД до 200 мм рт.ст. При исследовании УЗИ области шеи выявлена прогрессия зоба, наблюдается смещение органов шеи (трахеи, пищевода), сдавление магистральных сосудов. Принято решение о несостоятельности консервативной терапии, начата подготовка к операционному вмешательству. 13.10.16 проведена тиреоидэктомия в хирургическом отделении РКБ№1. В послеоперационный период пациентка чувствует облегчение, улучшение настроения, ограничение подвижности не наблюдается, наблюдается «простреливание в ухо»., сохраняется повышенное САД. Направлена на консультацию к эндокринологу для назначения заместительной терапии. По лабораторным данным в послеоперационный период наблюдается повышение уровня ТТГ в крови до 22мЕ/л, а уровень общего Т4 в пределах нормы. На основании анамнеза, лабораторных данных,и объективного исследования поставлен диагноз первичный субклинический гипотиреоз 1 степени.

Для диагностики гипотиреоза в настоящее время клинические симптомы имеют второстепенное значение. Развитие современных методов определения уровня гормонов и появление такого понятия как субклинический гипотиреоз подводит нас к тому, что диагноз гипотиреоз должен основываться прежде всего на лабораторных данных, но с учетом анамнеза и объективного исследования.

Д

Гипотиреоз

Общая информация

Краткое описание

Российская ассоциация эндокринологов

Гипотиреоз

Год утверждения: 2021

Вторичный гипотиреоз – клинический синдром, развивающийся вследствие недостаточной продукции ТТГ при отсутствии первичной патологии самой ЩЖ, которая бы могла привести к снижению ее функции.

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Этиология и патогенез

Таблица 1. Этиология гипотиреоза

При дефиците тиреоидных гормонов развиваются изменения всех без исключения органов и систем, что определяет полисистемность и многообразие его клинических проявлений. Основное изменение на клеточном уровне – снижение потребления клеткой кислорода, снижение интенсивности окислительного фосфорилирования и синтеза АТФ. Клетка испытывает дефицит энергии, в ней снижается синтез ферментов, подавляются процессы клеточного метаболизма.

Эпидемиология

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Отсутствие прямой зависимости между выраженностью симптомов и степенью дефицита тиреоидных гормонов.

Диагностика

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

При физикальном осмотре у пациентов с выраженным и длительным дефицитом тиреоидных гормонов могут быть характерные внешние проявления: отмечается общая и периорбитальная отечность, одутловатое лицо бледно-желтушного оттенка, скудная мимика.

Лечение

Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

Т4 является основным гормоном, секретируемым щитовидной железой. В периферических тканях Т4 дейодируется с образованием Т3, посредством которого и реализуются эффекты тиреоидных гормонов. Желудочно-кишечная абсорбция левотироксина натрия** в таблетках находится в диапазоне 70-80% у здоровых взрослых при приеме натощак [25]. Длительный (приблизительно 7 дней) период полувыведения позволяет принимать препарат один раз в день и обеспечивает поддержание стабильного уровня как T4, так и T3 в крови [26]. При приеме препарата левотироксина натрия** натощак пик уровней T4 и свТ4 в крови достигается через 4 часа. Уровни T4 и ТТГ стабилизируются через 6 недель после начала терапии или изменения дозы [27]. На фоне монотерапии левотироксином натрия** при нормальных уровнях ТТГ и Т3 сыворотки отмечается повышение уровня Т4 [27, 28]. Соответственно, нормальные уровни Т4 и ТТГ сыворотки сопровождаются более низкими значениями Т3, чем у здоровых людей, иногда даже ниже референсного диапазона [30]. Целью заместительной терапии левотироксином натрия** при первичном гипотиреозе служит достижение и поддержание состояния эутиреоза, что определяется нормальными значениями ТТГ и Т4 в сыворотке крови [1,3]. Состояние эутиреоза определяется как нормализация показателей действия гормонов щитовидной железы и отсутствие или регресс симптомов и клинических признаков, связанных с гипотиреозом.

Комментарии:В принципе пациентам старшего возраста (старше 65-70 лет) без установленных сердечно-сосудистых заболеваний или без значимых факторов сердечно-сосудистого риска терапия левотироксином натрия** может быть начата с полной заместительной дозы [40]. Однако большинство экспертов придерживаются концепции начала с небольшой дозы с постепенным повышением. Как правило, полная заместительная доза левотироксина натрия**, на которой достигается нормализация уровня ТТГ, у пациентов старшего возраста меньше, чем у молодых, что связано со снижением массы безжировой ткани [41]. Титрация дозы у пациентов этой возрастной группы особенно важна, поскольку развитие тиреотоксикоза у них сопряжено с большим риском нарушений сердечного ритма и переломов. В популяции людей пожилого возраста без патологии щитовидной железы 97,5 перцентиль ТТГ составляет 7,5 мЕд/л. И, соответственно, можно рассматривать в качестве целевого уровень ТТГ 4-6 мЕд/л для пациентов старше 70-80 лет. Хотя рандомизированных клинических исследований, посвященных изучению этого вопроса, не проводилось.

После родов потребность в левотироксине натрия** сразу снижается, поэтому рекомендуется уменьшить дозу до исходной (до беременности) с последующим контролем ТТГ через 6 недель. Однако у пациенток с АИТ в дальнейшем возможно увеличение потребности в левотироксине натрия** в сравнении с исходной, до беременности, что связано с прогрессированием аутоиммунного процесса после родов [45].

Хирургических методов лечения данного заболевания не разработано

Что такое послеоперационный гипотиреоз

Коваленко Андрей Евгеньевич

Заведующий хирургическим отделением Института эндокринологии и обмена веществ

им. В. П. Комиссаренко АМН Украины, доктор медицинских наук

Тиреоидэктомия – вид оперативного вмешательства на щитовидной железе, подразумевающий ее полное удаление с развитием стойкого послеоперационного гипотиреоза.

Щитовидная железа отличается широким многообразием патогенетически различных заболеваний, таких как коллоидный, в различной степени пролиферирующий зоб, аденомы, хронический аутоиммунный тиреоидит, болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб), злокачественные опухоли щитовидной железы, требующих различных лечебных подходов, в некоторых случаях принятия решения об оперативном лечении.

История развития современной хирургии щитовидной железы составляет не более 130-140 лет. Опасность и сложность выполнения операций на щитовидной железе обсуждалась хирургами всех поколений. Еще в 1928 году хирург Де Кервен писал «… тот, кто, не имея хорошей хирургической подготовки, поддается соблазну оперировать какой либо «легкий» зоб, пусть не забывает о случаях, которые в неопытных руках оканчивались смертью от потери крови на операционном столе».

Хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы получило быстрое развитие во второй половине XIX века в связи с внедрением методов общей анестезии. Основоположниками тиреоидной хирургии были – австрийский хирург Альберт Теодор Бильрот и швейцарский хирург Эмиль Теодор Кохер.

Теодор Кохер был активный сторонник тотальной тиреоидэктомии у больных с зобом. Мастерство Кохера позволило в то время снизить смертность при подобных операциях с 38% до 0,3%. После выполнения первой операции в 1874 г., его клиника вплоть до 1882 г. была главным медицинским центром Европы по проведению хирургических вмешательств на щитовидной железе. Именно Теодором Кохером в 1883 году было описано состояние микседемы, развивающейся после удаления щитовидной железы, которое он назвал «Cachexia thyreopriva». В 1909 году Кохер получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в знак признания своего значительного вклада в патофизиологию и хирургию щитовидной железы.

С течением времени техника оперативного вмешательства на щитовидной железе совершенствовалась. Разрабатывались различные методы профилактики развития таких тяжелых послеоперационных осложнений как ларингеальный парез с нарушением функции гортани и стойкая паратиреоидная недостаточность.

На протяжении многих лет одним из основных нерешенных вопросов тиреоидной хирургии, являлся выбор объема оперативного вмешательства на щитовидной железе. При этом сложность компенсации, возникающего после операции гипотиреоза, была основным препятствием для полного удаления щитовидной железы. Долгое время отсутствие препаратов, невозможность точности дозирования при заместительной терапии приводила к сложному достижению стойкого эутиреоза после операции. Это послужило толчком для выбора органосохраняющей хирургической тактики при выполнении операций на щитовидной железе.

До середины ХХ века лечение гипотиреоза подразумевало назначение пациентам экстрактов щитовидной железы животных. Эти препараты, в которых практически невозможно было точно дозировать содержание тиреоидных гормонов, не могли в достаточной мере обеспечивать стойкий эутиреоз, а само их назначение сопровождалось существенными трудностями. В 1913 году Лауреат Нобелевской премии американский биохимик Эдвард Кельвин Кэндалл выделил, очистил кристаллизованный тироксин и добился повышения концентрации гормонов в экстрактах щитовидной железы в 100 раз, что послужило поворотом к созданию современных препаратов тироксина. Создание точно дозированных синтетических препаратов тиреоидных гормонов в корне изменило представление о лечении заболеваний щитовидной железы и привело к революции в тиреоидологии, расширив возможности хирургии щитовидной железы.

В нашем регионе до 1995 года для компенсации послеоперационного гипотиреоза применялся экстракт высушенной щитовидной железы – тиреоидин, который титровался лишь по общему содержанию йода, и большая часть клинических представлений формировались в период, когда еще не было современных препаратов левотироксина (L-T4). В этой связи, в отношении любого заболевания щитовидной железы, существовал постулат о том, что гипотиреоз — является тяжелым осложнением этих заболеваний. Расширение возможности проведения операций на щитовидной железе обязало хирургов-эндокринологов выработать строгие показания для хирургических методов лечения заболеваний щитовидной железы, во избежание излишней оперативной активности.

Абсолютным показанием для проведения тиреоидэктомии являются все формы злокачественных опухолей щитовидной железы. Учитывая ситуацию послечернобыльского периода и послеаварийные последствия, тотальная тиреоидэктомия признана методом выбора даже при минимальноинвазивных высокодифференцированных карциномах щитовидной железы. Обязательная дооперационная цитологическая верификация диагноза позволяет определять объем планируемого оперативного вмешательства. Выполнение тотальной тиреоидэктомии при высокодифференцированных карциномах щитовидной железы раскрыло возможности для эффективного лечения метастазов изотопами 131 I и позволило достичь благоприятных результатов лечения.

Наиболее часто оперативные вмешательства на щитовидной железе проводятся по поводу узловых форм зоба. Необходимо отметить, что современная тиреоидология располагает широким диапазоном диагностических методов (ультразвуковые, цитологические, гормональные, радиологические), позволяющих до лечения определить патогенетическую и морфологическую основу заболевания и, в большинстве случаев, избежать оперативного вмешательства, признав минимальным онкологический риск выявленных очаговых изменений щитовидной железы. В большинстве случаев узловой зоб представлен коллоидным, в разной степени пролиферирующим зобом (до 90%), который подлежит наблюдению и консервативному лечению. Оперативные вмешательства органосохраняющего характера при многоузловом коллоидном пролиферирующем зобе приводят, как правило, к рецидиву заболевания, а для проведения тиреоидэктомии должны быть веские объективные причины.

Показаниями к оперативному лечению у пациентов с узловым зобом являются:

цитологически подтвержденные карциномы;

новообразования, подозрительные в отношении злокачественного характера;

локальный компрессионный синдром органов шеи крупными доброкачественными новообразованиями;

тиреотоксикоз при узловом и многоузловом зобе большого размера.

Наиболее дискуссионным является вопрос выбора объема оперативного вмешательства при болезни Грейвса (диффузном токсическом зобе). До того, как был выяснен патогенез болезни Грейвса, идеология хирургического лечения этого заболевания выглядела следующим образом: у пациента с тиреотоксикозом чаще всего выявлялось увеличение размера щитовидной железы и для того, чтобы нормализовать уровень тиреоидных гормонов нужно удалить часть органа. Наиболее распространенной операцией была и остается до сих пор — субтотальная резекция щитовидной железы по О.В.Николаеву. В дальнейшем стало очевидно, что болезнь Грейвса — это системное аутоиммунное заболевание, развивающееся вследствие выработки антител к рецептору тиреотропного гормона (АТ-рТТГ), и оставление при субтотальной резекции части щитовидной железы, это оставление в организме мишени для стимулирующих антител, что приводит к рецидиву тиреотоксикоза. Следовательно, единственным прогнозируемым исходом и целью оперативного лечения болезни Грейвса является удаление всей щитовидной железы. В связи с этим, по современным представлениям последнего времени, гипотиреоз перестал рассматриваться как осложнение оперативного вмешательства при болезни Грейвса и стал фактически целью лечения.

По данным литературы последних лет, проведение субтотальных резекций щитовидной железы по поводу болезни Грейвса логически (исходя из патогенеза заболевания) и практически не обосновано. В большинстве зарубежных клиник операцией выбора при болезни Грейвса, «золотым стандартом», стала тиреоидэктомия.

В последнее десятилетие появилось большое число работ, посвященных проблеме гипотиреоза, которые преобразили наши взгляды на заболевания щитовидной железы. В первую очередь, это связано с внедрением в клиническую практику современных препаратов тиреоидных гормонов. На фоне приема этих препаратов, гипотиреоз становится для пациента не болезнью, а образом жизни, который практически не подразумевает особых ограничений. Современные точно дозированные синтетические препараты левотироксина (L-Т4) по структуре не отличаются от тироксина (Т4) человека и позволяют легко и эффективно поддерживать стойкий эутиреоз на фоне их приема всего один раз в день.

Предпосылками для этого являются такие факторы, как:

Единственной жизненноважной функцией щитовидной железы является продукция тиреоидных гормонов;

Суточный ритм секреции у тиреоидных гормонов практически отсутствует (вариация ото дня ко дню менее 15%), в связи с чем, ежедневный прием левотироксина (L-Т4) в одной и той же дозе легко моделирует их эндогенную продукцию;

Стабильность потребности организма в тиреоидных гормонах (редкими ситуациями, в которых требуется изменение подобранной дозы L-Т4, являются выраженная динамика массы тела, беременность и параллельное назначение некоторых лекарственных препаратов);

Высокая биодоступность L-Т4 при пероральном приеме;

Длительный период полужизни L-Т4 в плазме (около 7 суток);

Наличие точного критерия (уровень ТТГ), который в полной мере отражает качество компенсации гипотиреоза в течение длительного срока (около 2-3 месяцев);

Относительная дешевизна препаратов L-Т4;

Качество жизни пациентов с гипотиреозом, постоянно получающих заместительную терапию L-Т4, практически не значительно отличается от такового для лиц без гипотиреоза.

Целью заместительной терапии при гипотиреозе служит стойкое поддержание в организме уровня тиреоидных гормонов, удовлетворяющего физиологическим потребностям. Основным показателем, позволяющим оценить адекватность заместительной терапии гипотиреоза, является уровень ТТГ, определяемый методами с высокой функциональной чувствительностью.

Принципы заместительной терапии гипотиреоза хорошо известны. Достаточно ёмко их суммирует международное руководство по лабораторной диагностике заболеваний щитовидной железы:

Для заместительной терапии гипотиреоза предпочтительны препараты левотироксина (L-T4).

Эутиреоз у взрослых обычно достигается назначением L-T4 в дозе 1,6 мкг/кг массы тела в день. Потребность в L-T4 у детей значительно выше и может достигать 4 мкг/кг в день. Начальная доза препарата и время достижения полной заместительной дозы определяется индивидуально, в зависимости от возраста, веса тела и наличия сопутствующей патологии сердца.

Потребность в L-T4 с возрастом снижается. Некоторые пожилые люди могут получать менее 1 мкг/кг L-T4 в день.

Потребность в L-T4 увеличивается во время беременности. Оценка функции щитовидной железы у беременных женщин, подразумевающая исследование уровня ТТГ и свободного Т4, целесообразна в каждом триместре беременности. Доза L-T4 должна обеспечивать поддержание нормального уровня ТТГ и свободного Т4.

У женщин с гипотиреозом в постменопаузе, которым назначается заместительная терапия эстрогенами, для поддержания нормального уровня ТТГ может понадобиться увеличение дозы L-T4.

Уровень ТТГ медленно меняется после изменения дозы L-T4 или назначения другого его препарата; его исследуют не ранее, чем через 6 — 8 недель назначения полной заместительной дозы.

Для оценки адекватности дозы L-Т4 через 2-3 месяца после назначения полной заместительной дозы необходимо определить уровень ТТГ. Если уровень ТТГ остается повышенным, дозу L-Т4 следует увеличить на 25 мкг с последующим контролем ТТГ через 6-8 недель.

Пациентам, получающим подобранную дозу L-T4, рекомендуется ежегодно исследовать уровень ТТГ. На уровне ТТГ не сказывается время забора крови и интервал после приема L-T4. Если для оценки адекватности терапии помимо этого используется определение уровня свободного Т4, утром перед забором крови препарат принимать не следует, поскольку на протяжении примерно 9 часов после приема L-T4 уровень Т4 крови оказывается значимо повышенным (на 15 — 20%).

В идеале L-T4 должен приниматься натощак за 30 – 40 минут до еды, в одно и тоже время суток и, как минимум, с интервалом в 4 часа до или после приема других препаратов или витаминов.

Прием таких препаратов и соединений, как холестерамин, железа сульфат, соевые белки, сукральфат и антациды, содержащие гидроокись алюминия, которые снижают абсорбцию L-T4, может потребовать увеличения его дозы.

Побочные эффекты в виде субклинического тиреотоксикоза чаще всего проявляются кардиальными симптомами и остеопенией. Ретроспективные исследования показали, что эти эффекты минимальны, если подобрана подходящая доза L-Т4 и она тщательно отслеживается во избежание превышения уровней свободного Т4 и свободного Т3 в крови. Однако у пожилых пациентов или у пациентов при наличии кардиальной патологии, отягощающей состояние больного, можно воздержаться от проведения супрессивной терапии. Следует иметь в виду, что во время субклинического тиреотоксикоза у большинства пациентов нарушается протромбиновый профиль.

Что такое гипотиреоз? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Курашова О. Н., эндокринолога со стажем в 27 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Гипотиреоз — это заболевание эндокринной системы, возникающее из-за длительно низкого уровня тиреоидных гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, и проблем с их воздействием на организм преимущественно на тканевом уровне.

Ежегодно на каждую тысячу человек приходится 0,6-3,5% заболевших гипотиреозом. [3] [6] [8] Данное нарушение может возникнуть в любом возрасте, но обычно оно возникает у пожилых людей старше 60 лет. [14] Среди новорождённых гипотиреоз встречается в одном случае из 4-5 тысяч.

К факторам риска относятся:

В 80% случаев гипотиреоз связан с поражением защитных сил организма, т. е. аутоиммунным тиреоидитом. Он является ведущей причиной первичного гипотиреоза у взрослых людей. [3]

Риск возникновения аутоиммунного тиреоидита зависит от возраста и пола пациента: у женщин в возрасте 40-50 лет он возникает в 10-15 раз чаще, чем у мужчин. [6] [9]

При аутоиммунном тиреоидите даже на фоне длительной ремиссии функциональное состояние щитовидной железы в разное время может значительно различаться. Так, с возрастом деструктивные изменения в щитовидной железе постепенно нарастают. Этот фактор, а также наличие тиреоидных аутоантител могут спровоцировать переход субклинического (скрытого) гипотиреоза, протекающего на фоне аутоиммунного тиреоидита, в явный. Частота таких случаев составляет около 5 % в год.

Симптомы гипотиреоза

Симптомы гипотиреоза крайне обманчивы, разнообразны и не всегда заметны. Их проявление зависит от степени выраженности заболевания.

К основным клиническим проявлениям относятся: [9] [11] [14]

Патогенез гипотиреоза

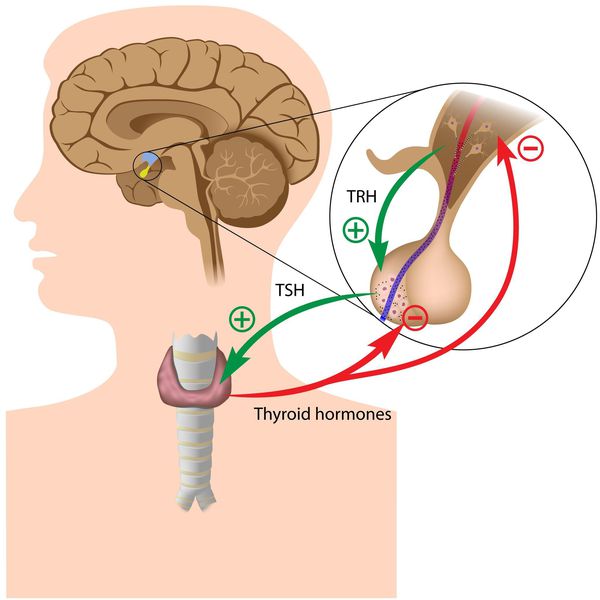

Тиреоидные гормоны, которые вырабатывает щитовидная железа, называются «трийодтиронин» (Т3) и «тироксин» (Т4). Они влияют практически на все процессы, протекающие в организме. Стимулирующее влияние на них оказывает тиреотропный гормон гипофиза (ТТГ).

Синтез тиреоидных гормонов начинается после того, как щитовидная железа захватывает йод. Он является регулятором гормоногенеза и размножения тиреоцитов — клеток эпителия щитовидной железы. Попав в тиреоциты, йодид окисляется до активной формы при помощи тиреопероксидазы — микросомального антигена, к которому образуются антитела, в частности при аутоиммунном тиреоидите. [4] [6] [7] Уровень поступления йода изменяет чувствительность тиреоцитов к воздействию ТТГ, которая усиливается при дефиците йода. [3] [6]

Исходя из этого механизма возникновения гормонов щитовидной железы, патогенетически гипотиреоз делится на три типа:

Первичный гипотиреоз возникает в 80-95% случаев и чаще всего обусловлен нарушениями общей структуры щитовидной железы, которые являются врождёнными или приобретёнными, а также сбоем секреторной функции её клеток.

Вторичный и третичный гипотиреоз возникают в 3-4% случаев. Они связаны с заболеваниями таких участков головного мозга, как аденогипофиз или гипоталамус в результате которых наблюдается стойкая нехватка гормонов щитовидной железы и нарушение секреции ТТГ гипофиза. [4] [6]

Периферический гипотиреоз развивается крайне редко — в 0-1% случаев. Основным фактором его возникновения является резистентность (сопротивляемость) тканей-мишеней (например, мозга, гипофиза, сердца, костей, печени) гормонам Т4 и Т3. [5] [6] [7]

В патогенезе аутоиммунных заболеваний щитовидной железы взаимодействуют генетические и средовые факторы. Однако точная роль тех и других не определена. Ведущее значение в гибели тиреоцитов при этих заболеваниях придают клеточным механизмам, т.е. цитотоксическим эффектам аутореактивных Т- лимфоцитов. [3] [5] Отсутствие при аутоиммунных поражениях щитовидной железы классических признаков гнойного воспаления (боли, отёка и других), обычно сопровождающих массивный некроз ткани, указывает в таких случаях на иной механизм гибели тиреоцитов. В последние годы установлено, что Т-лимфоциты способны вызывать гибель клеток-мишеней не только путём некроза, но в основном путём индукции их разрушения. [3] [5] [7] [9]

Классификация и стадии развития гипотиреоза

В Международной классификации болезней десятого пересмотра выделены две формы гипотиреоза:

Первичный гипотиреоз подразделят на три большие группы:

В последнее время разработана классификация первичного гипотиреоза, которая основывается на выраженности симптомов и результатах гормональных исследований (определяющий показатель — уровень ТТГ). В неё включают:

Осложнения гипотиреоза

Гипотиреоидная кома («спячка») — это угрожающее жизни состояние, которое чаще развивается у пожилых людей, которые долгое время не лечили тяжёлый гипотиреоз, который был у них довольно долгое время. [3] [5] [7] [9]

К основным провоцирующим факторам такого осложнения относят:

Но появление осложнений может вызвать не только отсутствие лечения, но и неграмотная медикаментозная терапия. Например, передозировка лекарствами может привести к избыточному синтезу гормонов щитовидной железы и патологиям со стороны сердечно-сосудистой системы. В связи с этим крайне важно соблюдать все рекомендации врача по лечению заболевания и ни в коем случае не лечиться самостоятельно.

Диагностика гипотиреоза

Диагностика гипотиреоза включает в себя подробный опрос пациента, осмотр и лабораторные исследования.

Так как симптомы гипотиреоза неспецифичны, он может скрываться под масками других заболеваний. Поэтому по проявлениям его иногда можно спутать с железодефицитной анемией, депрессией, аменореей, невритом и другими нарушениями. [15] [16] В связи с этим важную роль в определении гипотиреоза играют лабораторные исследования. Они показаны всем пациентам с нарушениями щитовидной железы и предполагают оценку уровня ТТГ и свободного Т4. [2] [12] Определение уровня Т3 в крови, как правило, не является информативным, так как при первичном гипотиреозе этот показатель находится в норме. [14]

На явное наличие гипотиреоза будет указывать высокий уровень ТТГ и низкий уровень свободного Т4 в крови. При субклиническом гипотиреозе уровень ТТГ также будет повышен, а уровень свободного Т4 будет находиться в пределах нормы.

После того как наличие гипотиреоза подтверждено, при помощи показателя ТТГ также определяется характер заболевания и наличие возможных осложнений. Уровень ТТГ также позволяет в значительном большинстве случаев оценить адекватность проводимой терапии: об этом будет свидетельствовать стойкий уровень ТТГ в крови в пределах нормы. [6] [7] [8]

В достаточно редких случаях проводят пробу с тиреолиберином для оценки аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. [6] [9] [15]

Дополнительные методы диагностики, такие как УЗИ щитовидной железы, сцинтиграфия или пункционная биопсия, используются для уточнения характера и степени выраженности заболевания. [6] [11] [12] [16]

Так как с возрастом учащаются случаи узлового зоба, выраженный шейный кифоз может смещать трахею кзади и вниз, что затрудняет пальпаторную оценку состояния щитовидной железы, в результате чего своевременная диагностика заболевания не проводится. [4] [5] [6] [7] [8]

В связи с тем, что гипотиреоз не всегда проявляет себя, среди населения принято проводить массовую диагностику данного заболевания — скрининг. Так, определение уровня ТТГ позволяет обнаружить первичный гипотиреоз у людей без каких-либо других его проявлений, а также у новорождённых (исследование проводится на 4-5 сутки жизни). При планировании беременности и на ранних её сроках также важно пройти исследование на гипотиреоз. [3] [5] [7] [9]

Лечение гипотиреоза

Цель лечения гипотиреоза — это поддержание уровня ТТГ в пределах 0,5-1,5 мМЕ/л.

Единственным методом лечения является пожизненная заместительная терапия. Начинать её стоит при уровне ТТГ более 10 мЕД/л, высоких титрах антител к ТПО и других показателях. Для этого предпочтительны препараты левотироксина натрия. Его применение противопоказано лишь в случае нелеченого тиреотоксикоза и недостаточности коры надпочечников, остром инфаркте миокарда, аллергии и индивидуальной непереносимости препарата. [16]

Обычно лечение проводится в условиях стационара. Показаниями к госпитализации пациентов с гипотиреозом служат:

Заместительная терапия первичного (манифестного) гипотиреоза показана пожизненно с назначением тироксина в средней дозе 1,6-1,8 мкг/кг. Пациентам с кардиальной патологией доза рассчитывается, исходят из расчёта 0,9 мкг/кг. Стоит отметить, что в связи с уменьшением метаболизма тиреоидных гормонов потребность в них с возрастом снижается. [5] [7] [9]

Дозы тироксина зависят от причин и патогенеза заболевания. Потребность в препарате у людей со спонтанным гипотиреозом выше, чем у пациентов с гипотиреозом, возникшим после хирургического лечения и применения радиоактивного йода.

Уровень ТТГ при диагностике гипотиреоза напрямую связан с оптимальной заместительной дозой тироксина: у большинства женщин она составляет 75-100 мкг, а у мужчин — до 150 мкг в день приёма.

Первый контроль уровня ТТГ после начатого лечения проводят через 2-3 месяца, затем один раз в шесть месяцев (при обязательном условии соблюдения пациентом схемы лечения). [6] [9] [13]

При субклиническом гипотиреозе существует риск развития манифестной формы заболевания со всеми характерными проявлениями. Так, явный гипотиреоз возникает у 20-50% пациентов в течение 4-8 лет, а присутствие антитиреоидных антител увеличивает риск до 80%. [8] [9] [10] Потому людям со скрытым гипотиреозом следует длительно наблюдаться у специалистов.

Проблемы при лечении гипотиреоза

Лечение тироксином безопасно, просто и сравнительно дешево. Но, несмотря на многолетний опыт его использования, при нём всё же могут возникать многие проблемы. Основная из них связана с несоблюдением пациента схемы лечения. Так, одновременное повышение уровней Т4 и ТТГ, по всей вероятности, будет указывать на то, что за несколько дней до визита к врачу пациент не выполнял его назначений.

Снижение эффективности установленной дозы тироксина часто связано с меньшим содержанием гормона в таблетках (например, в непатентованных препаратах) или взаимодействием лекарств при одновременном приёме других препаратов. [9] [13]

Недостаточность дозы также может быть связана с уменьшением всасывания тироксина, нарушением энтеропечёночного кровотока, ускорением кругооборота или выделением гормона с мочой, медленным снижением тиреоидной функции после лечения гипертиреоза.

Существуют и другие особенности и проблемы при лечении гипотиреоза. [6]

Лучшим критерием подбора дозы тироксина при аутоиммунном тиреоидите является исследование ТТГ и свободного Т4. При этом лечение нацелено на компенсацию гипотиреоза благодаря той же заместительной терапии и редукция зоба при помощи супрессивной терапии. [6] [9] Критериями эффективности лечения при этом будут служить:

Назначение препаратов тиреогормонов при аутоиммунном тиреоидите без нарушения функции щитовидной железы нецелесообразно, а операция может привести к состоянию, способному значительно ухудшить качество жизни пациента с возможностью развития тяжёлого гипотиреоза и инвалидизации. [9] [13]

Прогноз. Профилактика

Прогноз заболевания при своевременной диагностике и лечении благоприятный. [10] Осложнить его, особенно в отношении трудоспособности и состояния здоровья в целом, могут фибрилляция предсердий и выраженная сердечная недостаточность, развивающиеся на фоне тиреотоксикоза. [5]

В качестве неспецифической профилактики патологий щитовидной железы стоит проходить санаторно-курортное лечение по показаниям врача.

Доказано, что медикаментозная терапия при гипотиреозе становится более эффективной в сочетании с радоновыми процедурами, а азотные ванны, не содержащие радон, оказывают профилактическое воздействие. [1] [5] Благодаря этому удаётся добиться стойкости ремиссии заболевания.

Рекомендуется проведение до трёх курсов таких процедур с интервалом от 8 до 12 месяцев. Подбор схем лечения в санатории (в т.ч. медикаментозных), рациональное использование природных и климатических факторов определяют ближайший и отдалённый результат оздоровления.