что такое политические силы

СИЛЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ

Смотреть что такое «СИЛЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ» в других словарях:

Политические партии Греции — всегда играли и продолжают играть важную роль в жизни страны. С середины 1970 х годов для Греции характерна двухпартийная система, когда в политике доминируют две большие партии, побеждающие на выборах в парламент и формирующие правительство.… … Википедия

Политические партии США — Политические партии Соединённых Штатов Америки играют важную роль в политичеcкой системе и жизни страны, несмотря на то, что Конституция Соединённых Штатов не оговаривает особо их существование. Традиционно для США характерна двухпартийная… … Википедия

Политические партии России в 1917 году — Политические партии России в 1917 году совокупность основных политических партий и организаций, существовавших в России в 1917 году. Сразу же после Февральской революции происходит разгром правомонархических партий и политических… … Википедия

Силы обороны Австралии — Australian Defence Force Эмблема Австралийских сил обороны Основание 1901 год В нынешнем виде с 1976 год Финансы … Википедия

Политические партии Приднестровья — Приднестровская Молдавская Республика Эта статья является частью серии статей: Политика Приднестровской Молдавской Республики … Википедия

СИЛЫ СТАБИЛИЗАЦИИ — СИЛЫ СТАБИЛИЗАЦИИ, СФОР (англ. Stabilisation Force) многонациональные миротворческие силы, которым поручено проведение операции под руководством НАТО для оказания поддержки дальнейшему выполнению Мирного соглашения по Боснии. Их задачами являются … Юридическая энциклопедия

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ — в широком смысле слова понятие, характеризующее социальное положение и роль ряда обществ. наук, их партийность и классовую ориентацию; в узком смысле – отрасль науки, изучающая политич. организацию общества и входящие в ее состав институты,… … Философская энциклопедия

Политические партии Литвы — На 23 сентября 2012 года в Литве Министерством юстиции зарегистрирована 41 политическая партия.[1] Для регистрации партии согласно законодательству Литовской республики требуется набрать не менее одной тысячи учредителей, которые собравшись… … Википедия

Политические партии Украины — Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. Вы можете помочь проекту … Википедия

Политические партии Канады — Данная страница является списком политических партий Канады. Канада … Википедия

Политические силы

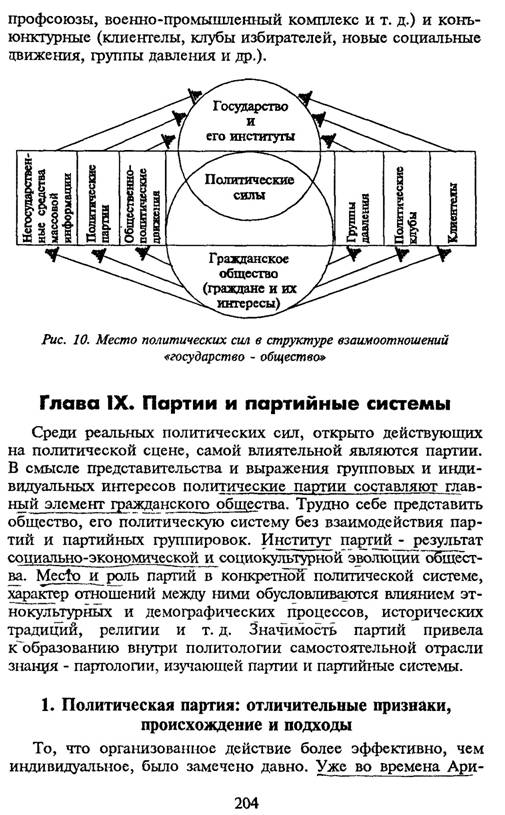

Нарастающее многообразие интересов, ориентации, установок и ценностей, лежащих в основе взаимодействия индивидов и групп, является показателем жизнеспособности и прогресса общества. Усложнение потребностей и интересов людей обусловливает рост разнообразия их деятельности, отношений, социальных групп, образов жизни, индивидуальностей. Между тем возможности отдельно взятого человека представлять и выражать свой индивидуальный интерес в структурах власти ограничены.

Общество, благодаря своей способности разделять функции, специализировать и интегрировать людей, обеспечивает целенаправленность и поступательность собственного развития. Для представительства, выражения и согласования разнородных интересов оно создает специальные институты и механизмы. Так, для выражения «общего интереса» было создано государство. Однако «общий интерес», долго скрывавший тайну государства, вовсе не был однородным, а являлся обобщением частных интересов. Индивиды с одинаковыми интересами и ориентациями объединялись для того, чтобы придать им законный характер, представить их в системе власти, защитить от притеснения со стороны других групп.

Для отстаивания частных интересов и потребностей в гражданском обществе создаются политические силы. Под политической силой понимается совокупность доктрин, идей, групп, партий и движений, осуществляющих влияние на власть или принимающих участие в ее реализации. Они выступают связующим звеном между государством и гражданским обществом, принадлежа теми или иными аспектами деятельности к обеим сферам.

Партии электорального и парламентского происхождения, как правило, менее централизованы, аморфны в организационном плане. В них большую роль играют парламентарии, входящие в руководство партии. Они являются главными действующими лицами и практически определяют стратегию партии. Партии «внешнего происхождения», при всем различии их политических целей, характеризуются большей централизованностью, высокой групповой сплоченностью, строгой партийной дисциплиной, стремлением подчинить парламентскую фракцию руководящим органам партии, недоверием к парламентской деятельности.

Потребности эффективного представительства интересов гражданского общества в структурах власти постоянно изменяли подходы к определению природы партии.

Промышленная революция, углубив дифференциацию социальных интересов, существенно обострила классовые антагонизмы. Имущие и неимущие классы для защиты и выражения своих интересов стали создавать собственные партии. Марксизм, рассматривая политическую партию с позиций классового подхода, определяет ее как высшую форму организации класса. Однако если в XIX в. определить социальную базу партий, основываясь на классовом подходе, было достаточно просто, то в настоящее время сделать это практически невозможно.

Появление новых видов потребностей (как материальных, так и нематериальных) в постиндустриальных обществах порождало возрастающее разнообразие деятельности людей и усложняло социальную структуру. Процессы дифференциации и интеграции в сфере производства стимулировали активные социальные перемещения, делали границы между социальными группами в известной мере условными. Усложнение социальной структуры влияло на содержание идеологических предпочтений, которые стали значительно более подвижны и плюралистичны.

Вступая в партию, индивид не только проявляет готовность разделить соответствующие взгляды и ценности, но и подчиняется партийным нормам, правилам поведения, включается в систему сложившихся властных отношений. В силу этого М. Дюверже сконцентрировал внимание на внутренней структуре партии, системе членства в ней, роли ее центральных руководящих органов и показал, как сложившиеся на их основе формальные институциональные отношения влияют на деятельность партии, на ее связи с общественностью и государственными структурами.

Принципиально важным для понимания партии как специфического микрокосма со своими законами, ритуалами, коллективными чувствами является категория «институт». Согласно М. Дюверже, «институты есть известные модели человеческих отношений, с которых копируются конкретные отношения, приобретая таким образом характер стабильных, устойчивых и сплоченных. Они отличаются от отношений, возникающих вне рамок институциональных моделей; последние случайны, эфемерны, шатки». Он вычленил два элемента в понятии института: структурный элемент и коллективные представления, верования. Причем «структуры суть системы отношений», из которых проистекают конкретные отношения.

Очевидно, что сведение феномена партии исключительно к структуре игнорирует непосредственное влияние на характер партии таких переменных, как экономическая и социальная структура, культура, исторические традиции, психологические черты этноса и т. д. Поэтому не случайно система М. Дюверже подвергалась критике сторонниками других подходов. Однако, несмотря на критику, организационный подход М. Дюверже признан классическим в анализе партий, поскольку, выявив их структуру, он представил ее как сущностно значимый компонент, определяющий их природу и механизм функционирования.

Классы в современной России

Если в России есть капитализм, что мы доказали в своей предыдущей статье «Общественно-экономический строй современной России» значит, не может не быть классов в марксистском понимании этого термина.

Напомним, что такое классы в марксизме.

Классы это части общества, которые отличаются между собой своим особым местом в общественном производстве и своим отношением к средствам производства. Упрощенно: у кого-то есть средства производства в частной собственности, следовательно, эти люди могут эксплуатировать труд других людей, а у кого-то нет средств производства, и для того чтобы выжить, последние вынуждены продавать свои труд тем, у кого есть средства производства. Одни – собственники, другие – наемники.

Классовый состав российского общества, как и любого развитого капиталистического общества, на сегодня таков: крупная буржуазия, средняя буржуазия, мелкая буржуазия и пролетариат (промышленный, интеллектуальный, сферы услуг и пр.). Крестьянства в современной России нет (см. статью «К вопросу о крестьянстве в современной России» ). Крестьянство как осколок феодализма окончательно распалось у нас после перестройки с реставрацией капитализма в России. Вместо крестьянства теперь в России сельская буржуазия (крупная, средняя и мелкая) и сельский пролетариат.

Рассмотрим теперь политические силы современной России и попробуем разобраться, интересы каких классов они представляют.

Политические силы современной России

На политической арене России можно сейчас выделить две центральные политические силы:

— российская власть, которая сегодня правит нашей страной. Это часть крупной буржуазии и олигархии России, иногда называемая оппозицией «клан Путина», поддерживаемая депутатами Госдумы, назначенным ею чиновничеством и силовыми структурами.

Политические и экономические интересы этой политической силы состоят в том, чтобы и далее обеспечивать свое господство, управлять страной и народом теми методами, которые она на сегодня считает наилучшими – путем принятия единоличных решений, силовых подавлений всякого сопротивления, фальсификаций и подтасовок, манипуляций общественным сознанием, дезориентации населения, пропаганды в его среде аполитичности, невежества и религии. Официальная оппозиция (КПРФ и СР), называемая СМИ «системной оппозицией», несмотря на свои публичные декларации, в которых она в той или иной степени критикует российскую власть, по факту полностью эту власть поддерживает и имеет те же интересы, соответственно, самостоятельной политической силой не является.

– реальная оппозиция, противостоящая власти (называемая иногда в СМИ «несистемной»), хотя внутри себя не является однородной, но, в общем и целом, ее объединяет то, что все ее части выступают за демократизацию политической системы и за расширение политических свобод в стране.

В несистемной оппозиции участвуют три крупные политические силы, отражающие интересы представляемых ими классов:

— либералы, выражающие интересы крупной и средней буржуазии,

— так называемые «левые», отстаивающие интересы мелкой буржуазии,

— и выразители интересов пролетариата — коммунисты.

Либералы выступают за отказ от авторитарного правления (президентского самодержавия), за расширение буржуазно-демократических свобод при сохранении существующего (капиталистического) способа производства. Тайная цель либеральных лидер ов – заменить собой правящую верхушку, стать самим правящей группой в России.

Крупная буржуазия, составляя ничтожную часть населения, всегда для достижения своих целей использует народные массы (мелкую буржуазию и пролетариат). В идеологии она нередко прикрывается рассуждениями о социализме, под которым понимается не истинный пролетарский социализм как переход от капитализма к коммунизму, а буржуазный социализм, т.е., классовое общество, в котором имеет место «сотрудничество классов», компромисс между ними. По факту буржуазный социализм это все то же капиталистическое общество с более-менее развитыми социальными гарантиями для населения.

Заметим, что всякие рассуждения о «сотрудничестве классов» или компромиссе между классами есть буржуазная демагогия, задача которой ввести в заблуждение невежественные и малообразованные слои населения, дабы скрыть главное, что компромисс и уступки в капиталистическом обществе делаются всегда лишь с одной стороны, со стороны пролетариата. В условиях «компромисса между классами» пролетариат не должен претендовать на власть и неизбежно будет довольствоваться только «крошками с барского стола» крупного капитала.

Мелкая буржуазия и примыкающие к ней значительная часть полупролетариата и межклассовых прослоек мечтают о таких буржуазных демократических политических и экономических свободах, которые бы позволили обществу вернуться в начальный период развития капитализма, период действия законов свободной конкуренции, отсутствия монополий и концентрации производства. Это, разумеется, изначальная утопия, совершенно неосуществимая в реальности, все равно как взрослому человеку снова стать ребенком. Оказавшись меж двух сил, между крупной буржуазией и пролетариатом, которые на нее давят с двух сторон, понимая неизбежность собственной пролетаризации и обнищания, мелкая буржуазия одновременно проявляет черты то буржуазного, то пролетарского классов. Это объясняет ее шаткость и неопределенность как во взглядах, так и в поступках, что очень хорошо отражают «левые» и в своей идеологии, и в своих действиях.

Идея о социализме буржуазного типа в этой среде находит наибольшее число поклонников.

Как можно видеть, ни либералы, ни левые, будучи выразителями интересов буржуазии, не являются сторонниками кардинального изменения существующей общественно-политической системы в стране и интересов трудящихся и угнетенных классов страны не представляют.

Из всех политических сил России только коммунисты являются выразителями интересов пролетариата, трудового народа страны, за счет которого живет и паразитирует вся система российского капитализма.

Интерес пролетариата состоит в полном уничтожение всякой эксплуатации и всякого угнетения, в уничтожении классов и частной собственности как источника деления общества на классы, в замене капиталистического способа производства истинно пролетарским — коммунистическим. Коммунисты понимают, что путь к коммунизму один — через переходный этап, т.е. социализм.

Пролетарский социализм – это не просто социалистический способ производства, при котором нет места царству прибыли и капитала, но и наиболее полные демократические свободы для подавляющей части общества, осуществляемые при классовом господстве пролетариата, его диктатуре.

Чтобы шире бороться за социалистические преобразования в обществе, пролетариату необходимо нужны буржуазные политические и демократические свободы, которые сейчас во многом урезаны и свернуты президентской авторитарной формой правления. Это цель первого, крайне необходимого пролетариату, этапа действий в современных условиях России. Именно широкие буржуазные политические свободы (свобода слова, свобода печати, свобода собраний, свобода стачек и т.п) позволят пролетариату перейти ко второму этапу, всемерно развернув борьбу за уничтожение классов, за социализм и коммунизм.

Кто кому союзники?

Исходя из вышесказанного, становится совершенно ясно, что в борьбе за демократизацию общества и расширение буржуазных политических свобод все три оппозиционные силы могут и должны сейчас действовать на политической арене нашей страны вместе. Иное дело, что пролетариат, идущий по пути максимального расширения буржуазной демократии, необходимой ему для наилучшей борьбы за социализм, идет дальше и глубже всех остальных сил. Именно поэтому он и должен задавать тон в политической борьбе.

«Что касается политической борьбы в особенности, то именно «классовая точка зрения» требует, чтобы пролетариат подталкивал вперед всякое демократическое движение. Рабочая демократия своими политическими требованиями не принципиально, а только по степени отличается от буржуазной демократии. В борьбе за экономическое освобождение, за социалистическую революцию, пролетариат стоит на принципиально ином базисе и стоит одиноко (мелкий производитель лишь постольку, поскольку он переходит или готовится перейти в ряды пролетариата, придет ему на помощь). В борьбе же за политическое освобождение у нас много союзников, безучастно относиться к которым непозволительно. Но в то время как наши союзники из буржуазной демократии, борясь за либеральные реформы, всегда будут оглядываться назад, стараясь устроить дело так, чтобы им можно было по-прежнему «есть сытно, спать спокойно и жить весело» на чужой счет, пролетариат пойдет вперед без оглядки до самого конца.

…. Не забудем только, что для того, чтобы подталкивать другого, надо всегда держать руку на плече этого другого. Партия пролетариата должна уметь ловить всякого либерала как раз в тот момент, когда он собрался подвинуться на вершок, и заставлять его двинуться на аршин. А упрется, — так мы пойдем вперед без него и через него.» В.И.Ленин «Политическая агитация и классовая точка зрения», ПСС, т.6.

Т.е. осуществления целей и задач первого этапа пролетариат может и должен идти в союзе с буржуазными оппозиционными силами, толкая и двигая их вперед все дальше и дальше.

А вот после выполнения задач первого этапа на этапе пути к социалистическому преобразованию общества, на пути уничтожения классов пролетариат пойдет только один, прежние союзники неизбежно станут его противниками.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ Политические силы

арастающее многообразие интересов, ориентации, установок и ценностей, лежащих в основе взаимодействия индивидов игрупп, является показателем жизнеспособности и прогресса общества. Усложнение потребностей и интересов людей обусловливает рост разнообразия их деятельности, отношений, социальных групп, образов жизни, индивидуальностей. Между тем возможности отдельно взятого человека представлять и выражать свой индивидуальный интерес в структурах власти ограничены.

Общество, благодаря своей способности разделять функции, специализировать и интегрировать людей, обеспечивает целенаправленность и поступательность собственного развития. Для представительства, выражения и согласования разнородных интересов оно создает специальные институты и механизмы. Так, для выражения «общего интереса» было создано государство. Однако «общий интерес», долго скрывавший тайну государства, вовсе не был однородным, а являлся обобщением частных интересов. Индивиды с одинаковыми интересами и ориентациями объединялись для того, чтобы придать им законный характер, представить их в системе власти, защитить от притеснения со стороны других групп.

Для отстаивания частных интересов и потребностей в гражданском обществе создаются политические силы. Под политической силойпонимается совокупность доктрин, идей, групп, партий и движений, осуществляющих влияние на власть или принимающих участие в ее реализации.Они выступают связующим звеном между государством и гражданским обществом, принадлежа теми или иными аспектами деятельности к обеим сферам.

|

|

|

|

Партии электорального и парламентского происхождения, как правило, менее централизованы, аморфны в организационном плане. В них большую роль играют парламентарии, входящие в руководство партии. Они являются главными действующими лицами и практически определяют стратегию партии. Партии «внешнего происхождения», при всем различии их политических целей, характеризуются большей централизованностью, высокой групповой сплоченностью, строгой партийной дисциплиной, стремлением подчинить парламентскую фракцию руководящим органам партии, недоверием к парламентской деятельности.

Потребности эффективного представительства интересов гражданского общества в структурах власти постоянно изменяли подходы к определению природы партии.

Промышленная революция, углубив дифференциацию социальных интересов, существенно обострила классовые антагонизмы. Имущие и неимущие классы для защиты и выражения своих интересов стали создавать собственные партии. Мар-

ксизм,рассматривая политическую партию с позиций классового подхода, определяет ее как высшую форму организации класса. Однако если в XIX в. определить социальную базу партий, основываясь на классовом подходе, было достаточно просто, то в настоящее время сделать это практически невозможно.

Появление новых видов потребностей (как материальных, так и нематериальных) в постиндустриальных обществах порождало возрастающее разнообразие деятельности людей и усложняло социальную структуру. Процессы дифференциации и интеграции в сфере производства стимулировали активные социальные перемещения, делали границы между социальными группами в известной мере условными. Усложнение социальной структуры влияло на содержание идеологических предпочтений, которые стали значительно более подвижны и плюралистичны.

Вступая в партию, индивид не только проявляет готовность разделить соответствующие взгляды и ценности, но и подчиняется партийным нормам, правилам поведения, включается в систему сложившихся властных отношений. В силу этого М. Дюверже сконцентрировал внимание на внутренней структуре партии, системе членства в ней, роли ее центральных руководящих органов и показал, как сложившиеся на их основе формальные институциональные отношения влияют на деятельность партии, на ее связи с общественностью и государственными структурами.

Принципиально важным для понимания партии как специфического микрокосма со своими законами, ритуалами, коллективными чувствами является категория «институт».Согласно М. Дюверже,«институты есть известные модели человеческих отношений, с которых копируются конкретные отношения, приобретая таким образом характер стабильных, устойчивых и сплоченных.Они отличаются от отношений, возни-

кающих вне рамок институциональных моделей; последние случайны, эфемерны, шатки». Он вычленил два элемента в понятии института: структурный элемент и коллективные представления,верования. Причем «структуры суть системы отношений», из которых проистекают конкретные отношения.

Очевидно, что сведение феномена партии исключительно к структуре игнорирует непосредственное влияние на характер партии таких переменных, как экономическая и социальная структура, культура, исторические традиции, психологические черты этноса и т. д. Поэтому не случайно система М. Дюверже подвергалась критике сторонниками других подходов. Однако, несмотря на критику, организационный подход М. Дюверже признан классическим в анализе партий, поскольку, выявив их структуру, он представил ее как сущностно значимый компонент, определяющий их природу и механизм функционирования.

Типология партий

Мир политических партий многообразен и изменчив: одни из них доминируют на политической сцене, другие только обозначают свое присутствие на ней; одни партии включают в свои ряды миллионы граждан, другие довольствуются несколькими тысячами членов. Никакая типология не может исчерпать всего богатства данного явления. Однако осмысление природы партий обусловило попытки их классифицировать и систематизировать. Переход от описательности на уровень теоретических обобщений позволил глубже проникнуть в природу партий и выявить их наиболее характерные признаки.

Кадровые партиивосходят к периоду зарождения демократии, когда избирательное право было еще ограничено. В том замкнутом политическом пространстве кадровые партии служили средством выражения политических интересов господствующих классов, прежде всего буржуазии. Их деятельность была нацелена на победу на выборах. Для этого они стремились не к увеличению своих рядов, а к объединению элит, которые могли бы влиять на избирателей.

Основным структурным элементом кадровых партий являются комитеты.Комитет создается по территориальному принципу,и численность его, как правило, невелика. Он имеет постоянный состав активистов, обновляющийся в случае необходимости путем кооптации,ине стремится к расширению своих рядов. Комитеты представляют собой сплоченные, авторитетные группы, обладающие навыками работы среди населения.Проведение и организация предвыборных кампаний составляет их основное назначение. Члены комитета подбирают кандидатов для выборов в органы власти, изучают общественное мнение, симпатии и интересы избирателей, их ожидания и требования, помогают лидер ам в формировании предвыборных программ.

Деятельность комитетов обычно имеет, как говорят, «сезонный» характер: она резко активизируется в преддверии и ходе избирательной кампании в парламент или местные органы власти изатухает после ее окончания. Комитеты автономны ислабо связаны между собой. Вся их деятельность концентрируется вокруг кандидата на выборный пост. Такую партию идеологические вопросы волнуют постольку, поскольку могут помочь их кандидатам. В партиях, построенных на основе комитетов, которые можно рассматривать как их первичные организации, отсутствует система членства с соответствующей регистрацией и регулярной уплатой членских взносов. Это дало основание М. Дюверже назвать такие партии кадровыми. Европейские либеральные и консервативные партии в большинстве своем являются именно кадровыми партиями.

Массовые партиивозникают с введением всеобщего избирательного права. Это партии нового типа, имеющие массовый характер, ориентированные на политическое воспитание масс и формирование элит из народа. Первичные организации партии строятся как по территориальному,так и по производственному принципу,но в отличие от комитетов являются открытыми для новых членов. Более того, первичные организации массовых партий заинтересованы в пополнении своих рядов. Это связано с тем, что партия существует за счет членских взносов.

Увеличение числа членов партии, необходимость заниматься финансовыми вопросами привели к формированию в структуре массовых партий соответствующих органов, стремящихся к распространению своего влияния и ведущих учет и контроль расходования финансовых средств. Возникает сложная иерархическая структура подчинения первичных организаций и громоздкая система управления. Партийная дисциплина, призванная укреплять единство партии, распространяется не только на рядовых членов, но и на парламентариев. М. Дюверже выделил три типа массовых партий: социалистический, коммунистический и фашистский.

Кроме этого, деление партий на массовые и кадровые совпадает с их делением на партии с сильной и слабой организацией. Кадровые партии имеют децентрализованный характер и слабую организацию. В них высока степень автономности местных комитетов (первичных организаций), а центральные органы партии, как правило, не служат для них авторитетом.

В массовых партиях преобладают «вертикальные связи» между руководством и первичными организациями. Централизованный характер и наличие сильной организации, неукоснительное соблюдение партийной дисциплины обусловлены необходимостью демонстрировать свою эффективность в отстаивании интересов трудящихся, успешно осуществлять политическое воспитание масс.

Тип связей между руководящими органами и рядовыми членами определяет характер деятельности партии, преобладание тех или иных методов работы, тех или иных звеньев партийного механизма. Если образно представить партию в виде концентрических окружностей, то в ней можно выделить:

1) круг «симпатизирующих» (т. е. «твердых избирателей» и сочувствующих, чье отношение к партии ограничивается голо сованием в ее пользу);

2) крут членов партии (т. е. выплачивающих членские взносы, пропагандирующих доктрину партии, соблюдающих партийную дисциплину);

3) круг активистов и функционеров (т. е. тех, для кого партия представляет смысл жизни, хотя их роль в массовых и кадровых партиях неодинакова). В кадровых партиях активисты являются членами комитетов, в массовых они составляют ядро каждой ба зовой группы и выполняют решения руководителей.

Массовые партии имеют разветвленную и жесткую бюрократическую систему управления, позволяющую вовлекать в партию большие массы людей и контролировать первичные организации. Партийная бюрократия оказывает решающее влияние на рядовых членов партии и парламентариев. Если в кадровых партиях ее парламентарии обеспечивают руководство партией, не встречая серьезного сопротивления со стороны ее членов, то в массовых партиях действует принцип подчинения депутатов партийным руководителям, выбранным членами партии.

Эффективность деятельности массовых партий обеспечивается благодаря активности членов партии, входящих в нее на основе индивидуального членства. Коллективное членство (характерное для кадровых партий) в отличие от индивидуального не предполагает ни действительного включения в политическую жизнь, ни персональных обязательств перед партией. Данное обстоятельство глубоко трансформирует природу партий.

Коммунистические партиисоздают свои первичные организации (ячейки) по месту работы.Они более однородны и ог-

раничены по размеру. Это позволяет партиям контролировать свой социальный состав, регулировать численность и устанавливать жесткую партийную дисциплину. Организационным принципом партий является «демократический централизм»,пытающийся совместить свободу (например, выборность руководителей всех уровней) и принуждение (подчинение меньшинства большинству). На практике иерархическая и централизованная организация существенно ограничивает демократию. Выборы руководителей превращаются в формальность, поскольку их подбор, как и принятие решений, осуществляет центральное руководство партии.

Структурные изменения в экономике западных стран подорвали социальную базу массовых партий и обусловили их упадок. Работники индустриальных производств, бывшие пре-

жде клиентурой массовых партий, теряли работу и перемещались из добывающего и обрабатывающего секторов экономики в сектор услуг. Заметно улучшались условия труда, повышалась зарплата квалифицированных рабочих, что изменяло их политические взгляды. Вследствие этого значение классового сознания и политической идеологии в формировании партийных предпочтений заметно упало.

Более того, в постиндустриальных обществах существенно трансформировался механизм выработки политических предпочтений.Согласно классической модели американских политологов С. Липсета и Д. Роккана,на политический выбор граждан влияет сочетание пяти переменных величин: общественного положения, уровня доходов, качества образования, места жительства и религиозной принадлежности.По традиционной модели Липсета-Роккана считалось, что граждане со скромным материальным достатком, невысоким уровнем образования, со статусом рабочего или мелкого служащего тяготеют к партиям левого спектра. Например, они выбирают социал-демократию за ее приверженность материальным ценностям. Напротив, граждане с престижным образованием и высоким социальным статусом, материально обеспеченные образуют массовую базу консервативных партий. Религиозная часть населения отдает свои предпочтения соответствующим религиозным партиям.

Переход к постиндустриальным технологиям в развитых странах приводит к вытеснению в общественном сознании традиционных (материальных) ценностей. Их заменяют такие нематериальные ценности, как образ жизни, возможности самореализации личности, солидарность, качество среды обитания и т. д., носителями которых являются высокообразованные и приспособленные к жизни в условиях информационной революции социальные группы.

Экономический рост сглаживает социальные различия, устраняет существенные классовые антагонизмы. Общество переходит от конфликта как способа развития к согласию. В условиях возросшего многообразия социальных интересов политические партии вьшужцены отказываться от притязаний на идеологическое и интеллектуальное руководство массами. Они предпочитают непосредственно обращаться к избирателям, а не к членам партии.

Следует учитывать, что упадок партий отчасти вызван и разочарованием определенной части населения развитых стран в партиях, как механизмах представительства интересов. Поэтому многие граждане стремятся быть независимыми, идеологически неангажированными.

Партии избирателей (их еще называют «универсальными», или «интерклассовыми») стремятся выражать общенациональные интересы, отстаивают идеи солидарности, согласия и прогресса. Подобная тенденция присуща, в частности, голли-стской партии Объединение в поддержку Республики, европейским социал-демократическим партиям, республиканской партии США, партиям «зеленых» и др.

И все же, несмотря на эти изменения, по-прежнему сохраняет свое значение деление партий по политическим целями идеологии на праворадикальные (фашистские), консервативные, либеральные, реформистские, социал-демократические, социалистические и леворадикальные (коммунистические).

Функции партий

Появившись на политической сцене, партии превратились в важный фактор общественного развития. Их роль обусловливается теми функциями, которые они выполняют в обществе. Количество функций может варьироваться по странам и зависит от уровня экономической, социальной, культурной и политической зрелости общества. В индустриально развитых странах,где высока специализация ролей и функций политических институтов, партии выполняют в представительной системе относительно ограниченные функции, и прежде всего такие, как формирование общественного мнения, отбор кандидатов и обеспечение условий деятельности депутатов. Названные функции вычленяются с акцентом на электоральное и парламентское направление деятельности партий.

В модернизирующихся обществах,где специализация политических ролей и структур еще ограниченна, партии выполняют широкий спектр функций и оказываются включенными в многочисленные виды деятельности. По своей природе они заметно отличаются от парламентских партий в развитых странах и напоминают деятельность тоталитарных партий.

ВПолитической науке, однако, не существует единства мнений по вопросу о функциях партий. Различные авторы рассматривают функции партии, используя разные теоретические подходы.

Классический подход(Л/. Дювержё)акцентирует внимание на такой функции партий в развитых странах, как формирование общественного мнения.Обеспечивая население информацией о программах и возможностях кандидатов, партии не только стимулируют свободный выбор каждым гражданином того или иного кандидата, но и сплачивают избирателей икандидатов на определенной идеологической основе. В результате выбор избирателя происходит осмысленно, а не на основе веры.

Отбирая кандидатов на выборы и предлагая их избирателям, партии выполняют функцию политического рекрутирования.Кадровые партии проводят рекрутирование закрыто, на заседаниях руководящих органов. Массовые партии отбирают кандидатов посредством прямого или косвенного участия рядовых членов партии. И в первом, и во втором случаях заметны олигархические тенденции. Однако отмеченные недостатки нейтрализуются теми преимуществами, которые партии предоставляют политической системе.

Партии выступают связующим звеном между избирателями и депутатами. Влияние на избирателей они оказывают разъясняя позицию депутатов и одновременно информируя последних о чаяниях избирателей. Не менее важно и то, что партии создают среду, в которой действуют депутаты-парламентарии. Партии объединяют депутатов одной политической ориентации и обеспечивают их согласованные действия, задавая дисциплину голосования. Так называемые «мягкие» партии не заставляют голосовать своих депутатов одинаково, а «жесткие» партии предписывают своим депутатам четко соблюдать дисциплину голосования.

В отличие от структурного, Г. Алмонд и Д. Пауэлл используют системный подход к анализу функций партий. С их точки зрения, партии выступают элементом, обеспечивающим жизнеспособность социальной системы благодаря эффективному реагированию на импульсы, поступающие из внешней среды. Следуя такой исходной посылке, они расширяют список функций, выполняемых партиями. Наиболее важной им представляется функция агрегирования интересов (т. е. согласования и обобщения разнородных интересов). Данная функция явно преобладает у партий, действующих в условиях значительного многообразия интересов.

Обобщенные интересы формулируются в программах, требованиях, лозунгах и представляются властным структурам. Это функция артикуляции (представительства) интересов. Наряду с двумя указанными партии могут выполнять и «правительственные» функции,участвуя в разработке, внедрении и применении правил взаимодействия политических институтов, подчиняя или контролируя органы власти.

Представляя интересы и требования социальных групп власти, партии выполняют функцию коммуникации,т. е. взаимосвязи властных структур и общества, обеспечивая их устойчивый диалог, способствуя сближению их позиций. Приспособление социальной системы к постоянно изменяющимся условиям своего функционирования, обеспечение динамического равновесия групп интересов партии осуществляют путем реализации функций политического рекрутирования и политической социализации.Отбирая наилучших кандидатов на руководящие должности, партии способствуют улучшению качественного состава элиты. Добровольное принятие гражданами целей и установок политической системы происходит благодаря культивированию партиями определенных ценностей и стереотипов поведения.

Функции партий могут варьироваться в зависимости от политического режима. Для тоталитарных партий (коммунистического и фашистского толка) одной из наиболее важных функций является функция политической мобилизации.Мобилизация означает обеспечение форсированной поддержки политических целей со стороны широких слоев населения. Высокий уровень участия масс в политике осуществляется с помощью идеологической обработки населения, манипулирования общественным сознанием, выдвижения лозунгов, соответствующих ожиданиям масс, контроля за информацией, наконец, применения насилия к инакомыслящим.

4. Партийные системы

Логика действий партий диктуется характером ее связей со своей средой, т. е. другими партиями. В каждой стране партии, их окружение, союзы и стратегии образуют совокупность относительно стабильных связей. Эту структуру, совокупность связей между взаимодействующими партиями М. Дюверже назвал «партийной системой». Природа коалиции партий влияет на функционирование институтов, определяет сущность политических режимов.

В каждой конкретной стране партийная система является результатом действия множества факторов: культурно-религиозной среды, истории страны, ее традиций, экономической и социальной структуры. Кроме того, наиболее важное влияние на партийную систему оказывает избирательный режим.

В политической науке существуют различные классификации партийных систем. Поскольку система партий любого общества определяется по количественному (по числу партий, входящих в систему) и качественному (по масштабу влияния) критерию, постольку возможны две системы типологий.

Количественный критерий является основой выделения двухпартийной системы (бипартизма), многопартийной системы и системы «двух с половиной партий».

Кроме того, двухпартийность способствует созданию эффективного и стабильного правительства, которое опирается на поддержку парламентского большинства из числа депутатов победившей партии. Избранное прямым всеобщим голосованием парламентское большинство позволяет функционировать правительству в течение всего срока полномочий. Более того, двухпартийность упрощает процесс агрегирования интересов исокращения требований. Она делает ненужным посредничество: сам избиратель выбирает цели и руководителей, обязанных их достичь.

Однако таковы плюсы двухпартийности в идеале. На практике же она коррелирует с рядом переменных, что позволяет различать ее типы. Так, «жесткая»двухпартийность отличается от «мягкой»дисциплиной голосования. В условиях «жесткой» двухпартийности (например, двухпартийной системы в Великобритании) при принятии важных политических решений депутаты каждой партии стремятся голосовать одинаково. В противном случае те, кто нарушил дисциплину голосования, исключаются из партии. «Мягкая» двухпартийность (например, в США) не предписывает депутатам обязательную дисциплину голосования.

Различают также «совершенную»и «несовершенную»двухпартийность. «Совершенная» двухпартийность означает, что две партии набрали 90% голосов, причем одной из них обеспечено абсолютное большинство парламентских мест. Такая партия может руководить водиночку, не вступая в союз с другими партиями.

«Несовершенная» двухпартийность возникает в том случае, если число мандатов, полученных двумя крупными партиями на выборах, не позволяет им в одиночку завоевать абсолютное большинство. Им приходится объединяться с третьей партией. Подобная партийная система получила название системы «двух с половиной партий».

В противоположность достаточно жесткой двухпартийной модели многопартийная система(взаимодействие осуществляют более двух партий) отличается гибкостью испособна эффективно сдерживать социальные конфликты. Являясь институциональным выражением плюрализма социальных интересов истатусов, многопартийная система ориентирована на поиск согласия и компромиссов между политическими силами, не обладающими явным политическим доминированием.

Достижение согласия, как и обеспечение системной стабильности, во многом зависит от характера взаимоотношений между правительственными партиями и оппозицией. В обществах без демократических традиций, зрелой политической культуры многопартийная система является причиной частых правительственных кризисов. К тому же многопартийность не способствует обобщению интересов, поскольку каждая партия стремится выражать требования только своего электората.

Действующие на политической сцене партии различаются масштабом влияния на общество и власть. Политическое влияние партии складывается из трех переменных: а) числа членов партии; б) количества избирателей, проголосовавших за нее; в) числа депутатских мандатов, полученных партией на выборах. В соответствии с распределением депутатских мест