что такое походная жена

Женщины на фронте: Почему их неохотно брали замуж и что происходило с детьми, рожденными на войне

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

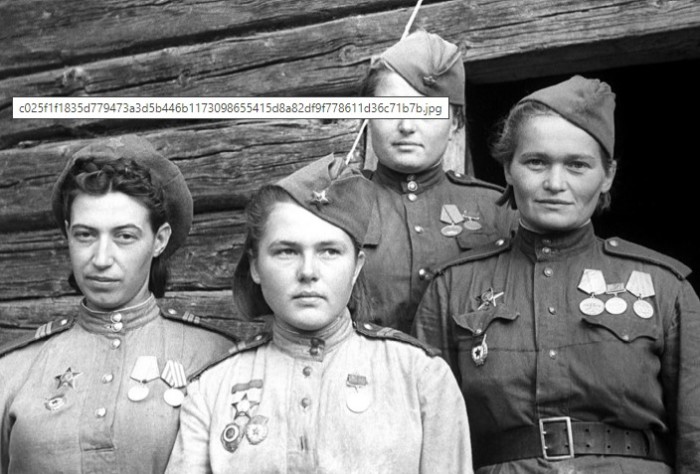

В годы войны на стороне СССР воевало от 800 тысяч до одного миллиона женщин. Все они находились в разных условиях, и попали туда по разным причинам. Санитарки и медсестры шли на фронт по призыву и чаще других, как и те женщины, чьи специальности позволяли работать радистками и связистками. Но много женщин было и в числе тех, чьи фронтовые профессии не принято считать женскими. Они управляли самолетами, были снайперами, разведчицами, шоферами. Работали при штабе топографами и репортерами, много женщин было разведке, встречались они даже в танковых взводах, артиллеристах и пехоте.

Защита Родины и даже просто воинская служба в СССР было почетным делом, в том числе и для женщин. В первые месяцы войны проходили митинги с участием женщин, которые также требовали отправки на фронт и рвались вслед за мужчинами для того чтобы отстоять границы страны. До 50% заявлений от добровольцев, желающих отправиться на фронт, были от слабой половины человечества. Так, в первые недели 20 тысяч заявлений поступило от москвичек (более 8 тысяч из них были призваны впоследствии) и 27 тысяч от ленинградских девушек (отправилось на фронт 5 тыс, после еще 2 тыс сражались на ленинградском фронте). Учитывая тот факт, что в качестве добровольцев рвались девушки молодые, здоровые и боевые, конечно же, не замужние и бездетные, то стоит ли говорить, что на фронте им было гарантировано повышенное внимание. Учитывая, что у многих мужчин в тылу остались жены и дети, которые взяли на себя все тяготы и сложности, выполняя неподъемную работу, то по окончанию военных действий законные жены устраивали таким «фронтовичкам» теплый прием, вешая на них ярлыки «военно-полевая жена». Доходило до того, что матери прогоняли дочерей, вернувшихся с войны, под предлогом того, что после такого «позора» никто не возьмет ее сестер замуж и пусть лучше сгинет. Предполагали ли тогда женщины-добровольцы, рвавшиеся на фронт, что их ждет такая незавидная судьба?

В 1947 году «брошенные жены» написали письмо в Верховный Совет СССР. Да, в ту пору считалось нормальным обсуждать семейные проблемы на партсобраниях, но Верховный Совет СССР?! Но и авторы письма были не так просты, да и было их без малого 60 человек – все они жены бывших военных начальников. Женщины требовали защитить их права, как тех, кто на протяжении 20 и более лет находился в официальном браке с высшими военными чинами, но впоследствии был брошен на произвол судьбы.

Как оказалось, брошенные «генеральши», скитавшиеся по молодости с мужьями по гарнизонам и нередко собственноручно взрастившие карьерный успех своего супруга, оказались не удел после войны, поскольку мужья вернулись с войны с …новыми женами. Неожиданно, учитывая, что официальные жены никак не предполагали такого поворота событий от человека, отправившегося защищать Родину. Это значило не только одинокую, но и бедную старость, поскольку все пенсии мужа и его имущество переходили новой жене.

Ну а что девушки, которые оказались на войне? Среди них было много молодых и красивых и тех, кто принимал ухаживания, причем от высших военных чинов. Тут, в мужском обществе срабатывал принцип иерархии, если девушка приглянулась генералу, да и просто тому, кто выше по званию, вряд ли бы кто-то решился ухаживать за ней. Медичкам и радисткам же, которые, как правило, были из простых и небогатых семей, такое внимание было лестным. Ну, когда бы они еще привлекли внимание генерала? Даже если они и знали, что дома его ждет семья, то полагали, что война все спишет, да и слишком высок был соблазн получать от начальника продвижение по службе.

Далеко не все начальники после окончания войны спешили жениться на молодых военно-полевых женах, многие вернулись к своим официальным, и молодушкам ничего не оставалось, как принять этот факт. Жуков неоднократно в письмах призывал прекратить распущенность и «половую невоздержанность», но каких-то серьезных наказаний не последовало. Возможно, потому что у Жукова была своя военно-полевая жена.

Обычные солдаты зло шутили над девушками, ставшими военно-полевыми женами, намекая на их продажность и меркантильность. Ведь «любовь» на фронте у женщин случалась исключительно с высшими чинами, а не с обычными парнями. Нападки на женщин, оказавшихся на фронте, были со всех сторон.

Как был устроен быт женщин на фронте и что случалось при беременностях

Порой для того чтобы защитить себя, девушкам приходилось применять силу, и речь не о пощечинах и отталкиваниях. На войне как на войне. Но не стоит думать, что таков был удел всех женщин, в ряде отрядов командир четко давал понять, что никаких неуставных отношений между солдатами быть не может и строго пресекал любые ухаживания. Иногда между бойцами завязывались дружеские отношения и солдаты не давали в обиду свою медсестру, защищая не только ее жизнь, но и честь.

Для большинства девушек наличие «друга», означало, что она может больше не бояться за себя, постоянно находясь в мужском коллективе.

Не обходилось и без беременностей, это происходило довольно часто, поэтому был даже приказ 009, согласно которому, девушки и женщины «вдруг» забеременевшие на фронте, отправлялись в тыл для родов и материнства. О том, что молодая мать вернется на поле боя не было и речи, потому отношения в условиях войны можно было считать оконченными. А какой «теплый» прием ждал фронтовичку и ее будущего малыша в тылу, остается только догадываться.

Как к ППЖ относились в тылу

В своей книге «У войны не женское лицо» Светлана Алексиевич рассказывает, что была на весь батальон одна, равно как и землянка на шесть метров, в которой и приходилось ночевать. Да, ей отделили угол, но именно в ту пору она научилась драться во сне, потому что постоянно приходилось отбиваться от настойчивых поклонников, с которыми днем были совсем иные отношения.

Поэтому она по собственной воле перешла в землянку к командиру, руководствуясь принципом «лучше быть с одним, чем бояться сразу всех». Позже он вернулся к своей семье, а она одна воспитывала их совместную дочь.

Такие истории случались повсеместно, а слухи про ППЖ (походно-полевых жен) быстро дошли до жен настоящих, оставленных в тылу. Их чувства тоже можно понять, они, верно ждали своих мужчин, писали письма, оберегали детей и пытались выжить, работая в невыносимых условиях. Как это часто бывает, одни женщины охотно обвинили других женщин в происходящем, тогда как мужчины снова остались «не у дел». С тех пор и считалось, что раз девушка пришла с фронта, то на ней «клейма негде ставить», четыре года она да мужики, порой все это оборачивалось в настоящую травлю.

Даже если ППЖ удавалось стать супругой законной, то это вовсе не означало, что ее слухи обойдут стороной. Жены остальных офицеров никогда не принимали таких как ровню, относились презрительно. Только после 70-х годов отношение к женщинам, вернувшимся с войны, стало более достойным. Видимо и объясняется этот факт тем, что фронтовички уже стали взрослыми и пожилыми женщинами и обществу было уже не столь интересно их любовное прошлое.

Были ли ППЖ у немцев?

Разность менталитетов и подходов к любой ситуации прослеживается даже в этом столь щепетильном вопросе. Изначально у немцев были предусмотрены публичные дома, которые следовали по линии фронта вместе с армией. Служивым выдавались талоны на посещение сего учреждения (обычно около 6 раз в месяц), за какие-то заслуги могли поощрить дополнительным походом и наоборот.

Набирали туда девушек обязательно определенного типажа – высоких и светловолосых. Кстати, работа в таком месте не считалась зазорной, скорее даже весьма патриотичной. Девушки проходили регулярный медицинский осмотр, а солдаты, пришедшие на часовое свидание, должны были прежде помыться с мылом. Два раза. Немцы не всегда оформляли бордели официально, порой эта обязанность возлагалась на работниц столовой. Бордели немцы устраивали даже в концлагерях, как дополнительный способ контроля над пленниками.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Походно-полевые жены: Чем закончились фронтовые романы известных командиров и военных деятелей

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Лидия Захарова и маршал Жуков

Георгий Константинович в сентябре 1941 года выпустил приказ, согласно которому было рекомендовано из штабов и всех командных пунктов удалить всех женщин, оставив только машинисток, согласовав их количество с особым отделом. Приказ был вызван необходимостью прекратить внеуставные отношения командиров и штабистов с женщинами, которых и называли походно-полевыми женами.

В тылу у него была жена, но даже после войны Георгий Жуков не расстался со своей Лидочкой. Проживая вместе в Одессе, они расставались лишь на то время, когда к Жукову приезжала его законная супруга. Однако отношения закончились, когда Георгий Константинович встретил Галину Семёнову, последнюю свою любовь.

Тамара Лаверченко и Леонид Брежнев

Ей было всего 19, она служила медсестрой в госпитале в Ворошиловграде. Она многое успела пережить: холод, раненые, кровь, смерти. И когда полковник Евдокимов из отдела кадров армии предложил ей и ещё одной медсестре из госпиталя перевестись в политотдел, естественно, они согласились. Уже в политотделе состоялось знакомство Тамары Лаверченко и Леонида Брежнева.

Они до войны жили в одном городе и это сразу сблизило юную медсестру и бригадного комиссара. В редкие минуты тишины, когда всем отделом собирались отмечать какой-то праздник, Леонид приглашал её танцевать, и они кружились в танце, будто паря над землёй от счастья и любви. Им обоим тогда казалось, что это – навсегда. Ведь они искренне любили друг друга.

После войны Леонид Брежнев даже собирался развестись со своей супругой, Викторией Петровной. Но та понимала: отпусти она мужа в эти трудные послевоенные годы, и детей она просто не поднимет сама. И супруга будущего генсека пригрозила ему жалобой в обком партии. Она могла одним письмом поставить крест на партийной карьере мужа. Тогда он остался в семье.

Тамара в 1947 году вышла замуж, но дружба её с Леонидом Ильичом продолжалась ещё долгие годы. Тамара навсегда осталась в сердце генсека теплым воспоминанием о фронтовой любви.

Раиса Гальперина и маршал Малиновский

Они познакомились в 1942 году во время выхода из окружения. Раисе Гальпериной было всего 22 года, она служила в банно-прачечном комбинате, но была очень внимательна ко всему, что происходило вокруг неё. Ей удалось собрать разведданные и выяснить количество немецких танков.

Военачальник лично вручил ей в 1943 году орден Красной Звезды, а в 1944 добился её перевода в штаб с последующим назначением на должность заведующей столовой Военсовета. Казалось, этот роман, как и многие другие фронтовые взаимоотношения, должен был закончиться после войны.

Антонина Васильева и маршал Конев

Антонина, поначалу служившая санитаркой, после – кормившая бойцов на передовой, была прикомандирована к командующему фронтом, чтобы стать его помощницей по хозяйству. Штаб располагался в обычном доме, где у Конева была комната для короткого отдыха. Увидев Ивана Степановича в первый раз Антонина лишь удивилась его усталому внешнему виду и какой-то неприкаянности. Конев же просто посмотрел на неё и попросил быть хозяйкой.

Она и стала ею, сначала просто выполняла свою работу, а после заняла место и в его сердце. Прошла с ним всю войну, бдительно следила, чтоб он принимал лекарства и вовремя ел, как предписано было армейским доктором из-за язвы Ивана Степановича. Коллеги посмеивались, говоря, что она и на передовую с термосом пробиралась.

После войны Иван Конев не нашел в себе сил расстаться со своей Тонечкой. Уж больно она запала ему в душу. Антонина Васильевна 31 год была хозяйкой его дома и его души.

Светлана Попова и Николай Щёлоков

Они познакомились в 1944 на фронте, где 17-летняя Светлана служила госпитальной медсестрой, а 34-летний Николай был начальником политотдела дивизии. Встретившись на войне, они не расставались больше никогда.

Николай Щёлоков стремительно продвигался по партийной лестнице вслед за другом, Леонидом Брежневым. Через месяц после смерти Брежнева его сняли с должности министра МВД СССР, а затем обвинили во взяточничестве и злоупотреблениях.

Первое время после Октябрьской революции в молодой Стране Советов царила полная свобода нравов, а приверженность традиционным семейным ценностям считалась старомодной. Время вернуло всё на свои места, пришло осознание ценности института брака, общественное мнение встало на сторону крепкой ячейки советского общества. Но даже и тогда находились публичные люди, жившие одновременно на две семьи.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Война все не списала: что было с походно-полевыми женами после возвращения с фронта

Отношения полов в РККА и Вермахте строились по-разному, у немцев было принято возить за собой бордели, однако в СССР подобное было просто невозможно, поэтому со временем на фронте появились так называемые ППЖ или походно-полевые жены. Такие привилегии, кстати сугубо неофициальные, как правило были распространены от командира батальона и выше, вплоть до известных маршалов.

Как в РККА появились походно-полевые жены

С началом Великой Отечественной войны в РККА появилось много девушек и женщин. Подавляющее большинство действительно пришли служить, так сказать, «по зову сердца», на волне патриотического подъема. Они были медиками (от санинструкторов передовых подразделений до крупных врачей в больших тыловых госпиталях), летчицами легких ночных бомбардировщиков, связистками, работали на аэродромах, регулировщицами и.т.д. Иногда были даже на строевых должностях. Женский героизм был выражен не меньше, чем мужской. И наград женщины и девушки получали немало, и вполне заслуженно.

Однако жизнь продолжается даже на войне. Окруженные постоянным мужским вниманием, женщины рано или поздно должны были сделать выбор. По той причине, что подавляющее большинство женщин на фронт попадали свободными им нередко приходилось делать выбор в пользу какого-нибудь одного, обязательно командира.

Непростая жизнь походно-полевых жен на фронте

Логика, по которой на фронте ППЖ были «положены» начсоставу от командира батальона и выше была очень проста, хоть и жестока – командиры взводов и рот гибли и получали ранения наравне с рядовыми солдатами. У командира батальона было уже больше шансов выжить. К тому же он мог быстро стать комполка – а там шансы на выживание еще более увеличивались.

ППЖ недолюбливал рядовой и младший командный состав, которому оставалось только «налаживать связи с населением». Но это жизнь, шла жестокая война и каждый день убивали кого-то рядом.

Кстати, не у всего командного состава на фронте были походно-полевые жены, но процент их был все же довольно высок. Об этом можно судить, например, по биографиям трех Маршалов Победы – Жукова, Конева и Малиновского. Все они прибыли с войны с походно-полевыми женами, которые были лет на 20 моложе своих предшественниц. Предшественниц, соответственно, такое положение дел не устраивало.

Как бывшие супруги военачальников выясняли отношения с походно-полевыми женами

В годы войны даже появилась крылатая фраза «Война все спишет». Под этим подразумевались, в том числе, и отношения на фронте. Однако на деле все оказалось немного иначе. И возвращались зачастую с фронта офицеры с генералами в сопровождении новых «жен», пока еще незаконных, но жаждущих оформления отношений.

Чем, как правило, заканчивались истории с походно-полевыми женами военачальников

Так что не помогали письма в ЦК и тому подобные обращения, военачальники оформляли отношения с походно-полевыми женами и те становились законными. Так, например, поступили маршалы Конев и Малиновский. Но иногда угрозы обращения в ЦК помогали, как в случае с будущим генсеком, а тогда еще генералом, начальником Политуправления 4-го Украинского фронта Леонидом Брежневым. Его супруге удалось убедить мужа не разводиться и не разрушать свою партийную карьеру. Однако такие случаи были все же больше исключением, чем правилом.

Что такое походная жена

Походно-полевые жёны — так называли фронтовых подруг на Великой Отечественной войне.

Оторванные от своих семей генералы и офицеры Красной армии заводили «гражданских жен» из числа женщин-военнослужащих. Врачи, санитарки, телефонистки и радистки с привлекательной внешностью сталкивались с повышенным вниманием со стороны своих сослуживцев мужского пола. С особой настойчивостью ухаживали командиры разных рангов. Офицерский состав в отличие от простых солдат могли себе позволить «закрутить роман».

Походно-боевые жёны начинали отношения с офицерами по любви или по расчету. Даже некоторые представители высшего командования имели подобных сожительниц. Например, маршал Жуков свою боевую подругу назначил личной медсестрой и удостоил множества наград. Всю войну они прошли вместе.

У генерала Власова до перехода на сторону врага были две походно-полевые жены: военврач Агнесса Подмазенко и повар Мария Воронова. Подмазенко даже забеременела от Власова, и генерал отправил ее рожать в тыл. Она родила ему сына и получила 5 лет лагерей «за связь с изменником родины».

Присутствие походно-боевых жён на фронте знаменовалось следующими событиями: — ненависть законных жен из тыла к фронтовым подругам; — презрение простых солдат; — страх «ссылки» в горячую точку и трибунала. Женщина, которая забеременела, лишалась аттестата. Для простых санитарок это означало катастрофу.

История фронтовой любви зачастую имела временный характер. Она заканчивалась смертью или разлукой после окончания войны. Только некоторым походно-полевым женам все же удалось зарегистрировать свои отношения с «боевыми» товарищами.

Несмотря на наличие в тылу законной жены офицеры Красной армии вступали в отношения с временными сожительницами. При этом многие старались не предавать подобные ситуации широкой огласке или присваивать ей статус моральной низости. Интересно, что маршал Жуков предпринял решительные действия в борьбе с моральным разложением солдат и издал приказ по удалению из штабов и командных пунктов практически всех женщин.

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. Приказ войскам Ленинградского фронта № 0055 гор. Ленинград 22 сентября 1941В штабах и на командных пунктах командиров дивизий, полков имеется много женщин под видом обслуживающих, прикомандированных и т. п. Ряд командиров, потеряв лицо коммунистов, просто сожительствуют…

Приказываю:Под ответственность Военных Советов армий, командиров и комиссаров отдельных частей к 23.09.41 г. года удалить из штабов и командных пунктов всех женщин. Ограниченное количество машинисток оставить только по согласованию с Особым отделом. Исполнение донести 24.09.41 г. Подпись: Командующий Ленинградским фронтом Герой Советского Союза генерал армии Жуков.»

Знаменитый советский поэт Симонов в своем стихотворении «Лирическое» называл военно-полевых жен утешительницами:

Мужчины говорят: война…

И женщин наспех обнимают.

Спасибо той, что так легко,

Не требуя, чтоб звали милой,

Другую, ту, что далеко,

Им торопливо заменила.

Она возлюбленных чужих

Здесь пожалела, как умела,

В недобрый час согрела их Теплом неласкового тела.

За такое произведение его едва не лишили партбилета.

Правовых регуляторов отношений между военнослужащими разных полов не существовало, пишет полковник юстиции Вячеслав Звягинцев. Сожительства в воинских коллективах часто квалифицировались как бытовое разложение и заканчивались наложением на виновных дисциплинарных и партийных взысканий либо осуждением офицерским судом чести. Но в архивах военно-судебного ведомства остался след и более сложных коллизий между мужчинами и женщинами, которые разворачивались в военное время. Вплоть до судебного преследования.

Например, в докладе председателя военного трибунала Северного фронта приведен следующий пример. Командир 3 взвода прожекторного батальона гвардии старший лейтенант Баранов Е. Г., сожительствовавший с женщиной-красноармейцем Ш., и, видимо, закативший ей сцену ревности, сопровождавшуюся избиением, обвинялся органами следствия по ст. ст. 74 ч.2, 193-17 п. «д» и 193-2 п. «г» УК РСФСР. Военный трибунал 82 дивизии дело прекратил в подготовительном заседании только потому, что Баранов к этому времени вступил с Ш. в законный брак.

Забеременела — в тыл! Как жили походно-полевые жены – в СССР и у немцев

Походно-полевой женой называли подруг боевых офицеров и командиров во время Великой Отечественной войны. Находящиеся вдалеке от семьи мужчины, разумеется, нуждались в женской любви, заботе и внимании – и заводили себе «зазнобу» из числа врачей, радисток или санитарок, иногда обслуживающего персонала – поварих, уборщиц и т.д.

Как обстояли дела с походными женами на советской и на немецкой сторонах? В чем было принципиальное отличие? И как сложилась дальнейшая судьба этих женщин?

Советский Союз

Особенности положения походной жены

Стоит отметить, что такую роскошь, как походно-полевая жена, могли позволить себе только высшее командование и офицерский состав. С рядовыми солдатами, а также с командирами взвода или роты заводить длительные отношения не было смысла – ведь их убыль была поистине катастрофической…

Зачастую такую жену командиры всюду возили с собой, при этом они имели свое звание или должность, выполняли порученные им функции. Любовные утехи были делом дополнительным. Иногда влиятельные возлюбленные перемещали своих ППЖ с опасных мест (санитарки, медсестры) на штабную работу, в атмосферу относительной безопасности.

Некоторые отношения завязывались по большой и искренней любви, некоторые – из желания девушки получить некие блага или уберечь себя от отправки на передовую. Зачастую подобного рода связи заводились в тылу, но иногда случались романы и на передовой. Если же девушка отказывала проявлявшему к ней интерес командиру, ее могли ждать серьезные неприятности. А вот согласившихся ждали награды и премии – в зависимости от положения и возможностей «походного супруга». Это мог быть отрез на платье, дополнительный паек, медаль или драгоценности из числа военных трофеев.

Порой чтобы отстоять свою честь девушке приходилось даже применять силу. В ход шли не только пощечины, но и серьезные «мужские» удары, которые отрезвляли пылких поклонников. Конечно, такой отпор могли дать далеко не все женщины. Но если девушка демонстрировала способность постоять за себя, то рядовые офицеры и солдаты в основном относились к этому с пониманием. А вот более влиятельные командиры могли начать мстить… Именно поэтому многие соглашались на отношения не по любви – девушкам просто хотелось обрести, наконец, защитника, и больше не бояться за себя в чисто мужском обществе. Отрывок из воспоминаний фронтовички: «Я, например, в батальоне была одна женщина, жила в общей землянке. Отделили мне место, но какое оно отдельное, вся землянка шесть метров. Просыпалась ночью от того, что махала руками, то одному дам по щекам, по рукам, то другому».

При этом наличие у командира жены или детей никак не останавливало возлюбленных. Романы были одним из немногих способов убежать от тяжелой реальности… После войны многие офицеры вернулись к женам, но были и те, кто решился на новый брак с походной женой.

Массовый характер явление ППЖ стало приобретать во второй половине войны, когда советские войска начали выигрывать. Командиры дивизий могли возить за собой целые «гаремы»… Особенными категориями считались особисты и тыловики. Смершевцы обычно принуждали девушек к сожительству путем запугивания, а работники тыла могли предлагать деньги или продовольствие.

Конечно, случались ситуации, когда командир строго запрещал своим подчиненным трогать служивших в подразделении девушек. Бывали и случаи, когда солдатский сплоченный коллектив горой отстаивал честь своей медсестры, не давая ее в обиду.

Беременности

Разумеется, в таких условиях ППЖ не могли не беременеть – это случалось периодически, существовал даже специальный приказ «009», по которому все забеременевшие на фронте девушки и женщины отправлялись в тыл рожать.

Отношения же с возлюбленным на этом этапе прерывались надолго, если не навсегда – офицер или командир тут же находил себе новую пассию.

Интересно, что именно так, по приказу «009», была отправлена в тыл Агнесса Павловна Подмазенко, походно-полевая жена будущего предателя Андрея Власова. В тылу у нее родился сын Андрей, записанный на фамилию матери. После предательства Власова Агнессу арестовали и дали пять лет – за «связь с врагом».

Награда специально для ППЖ

В солдатской среде долгое время ходила байка, что, дескать, командиры награждали своих походно-полевых жен в основном медалью «За боевые заслуги». В шутку это название извратили до «за половые услуги». Однако стоит помнить, что это была серьезная награда, ею награждено было более трех миллионов человек.

Конечно, среди них попадались и походные жены, но их число отнюдь не было подавляющим. К тому же, спутницы командиров имели и собственные военные обязанности – были медсестрами, санитарками, врачами, а, следовательно, вполне могли совершить отважный поступок – и получить медаль вполне заслуженно.

Походно-полевые жены известных людей

Своих ППЖ на фронте имели и маршалы Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский, и тогдашний бригадный комиссар Л.И. Брежнев.

Георгий Жуков

Легендарный военачальник познакомился со своей будущей полевой женой Лидией Захаровой уж после начала войны, в 1941 году. Девушка служила военфельдшером, и маршал сделал ее своей личной медсестрой, она сопровождала его во всех поездках.

Их отношения продлились до 1950 года и завершились лишь когда Жуков встретил свою последнюю любовь – Галину Александровну. При этом у маршала параллельно была еще одна гражданская супруга – Александра Зуйкова, которая отчаянно сражалась за свою любовь, писала в партийные и государственные органы. В итоге под давлением Жуков в 1953 году женился на ней, но через 10 лет все равно развелся.

Леонид Брежнев

Знакомство Леонида Брежнева с медсестрой Тамарой Лаверченко состоялось в политотделе, куда девушка перевелась из госпиталя. Молодые люди оказались еще и земляками, что дополнительно их сблизило. Вскоре дружеские отношения переросли в роман.

После войны походная жена повела себя достаточно смело – потребовала от возлюбленного, чтобы он развелся с официальной женой Викторией. Брежнев пообещал – и действительно откровенно поговорил с супругой. Но та пригрозила неверному мужу жалобой в партийные органы, а это означало бы конец карьеры. Влюбленным пришлось расстаться, в 1947 году Тамара вышла замуж. Но теплые чувства друг к другу они сохранили на всю жизнь…

Родион Малиновский

А вот два следующих героя приняли решение круто повернуть свою жизнь – и сочетаться законным браком с фронтовой возлюбленной. Так, маршал Родион Малиновский познакомился со своей походной женой Раисой Гальпериной в 1942 году во время выхода из окружения. В то время девушке было 22 года, и она работала в прачечной. В 1943 году маршал наградил фронтовую подругу орденом Красной Звезды, а через год добился ее перевода в штаб.

После войны военачальник поначалу воссоединился с первой супругой, Ларисой Николаевной. Но чувства к Раисе не остывали… Тогда Малиновский принял решение не обманывать жену, признался ей во всем. В 1946 году прежний брак распался, влюбленные соединились и уже не расставались до конца жизни.

Иван Конев

Маршал Иван Степанович Конев также встретил на фронте свою судьбу. К тому времени он уже был женат и имел двоих детей.

В военные годы 18-летняя Антонина служила сначала санитаркой, а после прибытия в штаб Конева ее прикомандировали к маршалу для ведения хозяйства. В результате добрая и заботливая девушка сумела расположить к себе строгого военачальника. Она сопровождала Ивана Степановича во все поездки, следила, чтобы он вовремя принимал лекарства и питался правильно (Конев страдал от язвы желудка).

После войны маршал не смог расстаться с любимой. Он женился вторично и прожил с молодой супругой 31 год. В 1947 году в семье родилась дочь Наталья.

Константин Рокоссовский

Константин Рокоссовский всегда считался одним из самых красивых маршалов Советского Союза. Высокий, статный, он нравился многим женщинам… Конечно же, у такого красавца не могло не быть походной жены.

Они познакомились случайно – Галина служила врачом в военном госпитале, куда поступил раненый Рокоссовский. Как-то раз, спеша к новым поступившим раненым, девушка прошла мимо койки Константина Константиновича, не отдав положенного приветствия. Тот сделал ей полушутливое замечание, оба посмотрели друг на друга, улыбнулись… После этого случая между Константином и Галиной завязался роман, девушка стала сопровождать любимого во всех поездках. При этом она прекрасно понимала, что ради нее возлюбленный не бросит свою официальную супругу Юлию…

В результате Галина забеременела и в январе 1945 года родила дочь Надежду. На этом отношения пары завершились, но дочь Рокоссовский признал и даже дал ей свою фамилию, помогал материально. Впоследствии Галина Таланова вышла замуж, но ее супруг, летчик-испытатель, вскоре погиб. Больше замуж она так и не вышла, а роман с Рокоссовским остался для нее одним из самых приятных воспоминаний жизни…

Отношение к ППЖ и фронтовичкам

Наличие на фронте походно-полевых жен у командного состава повлияло и на отношение к воевавшим женщинам в принципе. Особенно ярко этот стереотип проявил себя в деревнях. Считалось, что, если девушка воевала четыре года в исключительно мужском обществе, то она обязательно «порченая» и «распутная».

В основном изощрялись в оскорблениях женщины. Мужчины предпочитали дипломатично молчать, а вот те, кто ждали мужей в тылу, не скупились на оскорбления, крича вслед воевавшим: «Знаем, чем вы там занимались!» Вся ненависть преданных мужьями жен перекинулась на воевавших девушек… Многие тыловички искренне полагали, что на войну молодые девчушки отправлялись «за мужиками».

Некоторые деревенские матери даже выгоняли из дому дочерей после возвращения с войны – чтобы не позорили семью, четыре же года были на фронте, «с мужчинами»…

Бывали даже случаи, когда девушки, вернувшись с фронта, рвали свои военные документы, боясь, что, зная о военном прошлом, их никто не возьмет замуж.

И самое страшное, что мужчины порой ничего не могли (или не хотели) сделать в защиту своих возлюбленных. Почему далеко не все женились на своих фронтовых подругах? Кто-то, вероятно, боялся ответственности, кто-то стремился поскорее забыть вообще обо всем, что было в те страшные годы. Но была и еще одна причина: негласно в деревнях и маленьких провинциальных городках (впрочем, наверное, и не только там) женитьба на фронтовой считалась чем-то постыдным.

Решившихся на это сыновей матери ругали, осуждали, а новоявленной невестке не давали жизни, зачастую рвали фронтовые фотографии – чтобы уничтожить память об этом «позоре для семьи». И мужчины далеко не всегда поддерживали своих жен в этой борьбе – большинство предпочитало отступить и не вмешиваться… После войны, в мирной жизни, девушки-фронтовички оказались наиболее незащищенными и лишь вспоминали, что на войне все было совсем по-другому – там мужчины проявляли готовность сражаться за их любовь и внимание…

Лишь спустя лет тридцать после победы женщины стали наравне с мужчинами рассказывать о своих подвигах – их начали приглашать на различные встречи, чествовать… До этого свои подвиги фронтовички предпочитали замалчивать.

ППЖ в немецкой армии

Бордели

В немецкой же армии все было гораздо более «упорядочено», под стать педантичному характеру германцев. Там изначально предполагалось, что для офицеров и особо отличившихся солдат будут организовываться специальные бордели, которые следовали прямо за армией.

Любопытно, что подобного рода идею пытались реализовать и с советской стороны – уже ближе к концу войны, в 1944-м году. Правда, настоящим именем это все не называлось – организации присвоили статус «Дома отдыха для офицеров» — туда посылались особо отличившиеся на войне, причем каждому полагалась персональная девушка-прислуга, предназначенная в том числе и для интимных развлечений. Вот только после окончания срока отдыха первая партия офицеров взяла с собой всех девушек – не смогли расстаться с возлюбленными. Вторую партию своеобразных «жриц любви» было решено не завозить.

Поначалу в немецкие передвижные «дома терпимости» отбирались исключительно уроженки Баварии, Силезии или Саксонии ростом не ниже 175 сантиметров и непременно блондинки. Силой в бордель никого не загоняли – немки шли туда исключительно по собственному желанию и «из патриотических чувств». Но впоследствии отбор стал менее строгим – в бордели принимали уже и жительниц Прибалтики, Белорусии и Украины, имевших немецкое происхождение. Иногда брали и славянок – в этом случае старались отбирать претенденток, максимально приближенных к арийским «стандартам»: светлые волосы, достаточно высокий рост, определенный цвет глаз и т.д.

Все девушки проходили обязательный и регулярный медицинский осмотр на предмет заболеваний. Также осмотр обязан был пройти и солдат или офицер, пришедший для получения «услуг» интимного характера. За этим строго следили.

Простые солдаты имели право шесть раз в месяц посещать «жриц любви». Кроме этого, они могли получать дополнительные талоны в бордель за особые заслуги.

У самих «работниц» имелись свои «нормы выработки». В борделях для солдат количество посетителей одной девушки могло доходить до 600 человек в месяц. А в более «элитных» домах для офицеров могло быть и 60 человек в месяц.

Немцы со свойственной им педантичностью вели строгий учет всех публичных домов и проституток. Все они числились служащими государственного оборонного ведомства, получали зарплату (до 700 рейхсмарок в месяц), имели униформу и страховку и даже некоторые льготы. Для сравнения: зарплата немецкого лейтенанта составляла всего 220 рейхсмарок.

Кстати, «фольксдойче», набиравшиеся с территорий Белоруссии и Украины, уже не считались государственными служащими и не получали страховку, не имели права на отпуск.

Доступ в немецкие бордели был разрешен только для этнических немцев. Даже солдатам и офицерам союзников не дозволялось пользоваться услугами фашистских проституток. Поэтому они изворачивались, как могли. Венгры и итальянцы, например, создавали собственные передвижные публичные дома – но, разумеется, не с таким размахом, как Германия.

Не всегда бордели оформлялись официально – существовало немало различных кафе и столовых, где женский персонал обязывался, помимо основной работы (официанткой, посудомойкой или уборщицей) оказывать посетителям интимные услуги.

Для проституток, утаивших факт своей венерической болезни и заразивших своих партнеров, полагалась смертная казнь. Если же девушка занималась «древнейшей профессией», не будучи внесенной в официальный реестр «жриц любви», ее могли отправить на принудительные работы.

К сожалению, наличие борделей не спасло советских женщин от нападений и изнасилований. Некоторые соглашались на сожительство с немецкими офицерами под страхом смерти или же с целью получения пропитания для себя и своих детей.

Существовали бордели и в концлагерях – туда набирали женщин из числа пленниц. Таким образом немецкое командование предполагало поощрять особо лояльных и усердных в работе узников.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что отношение к ППЖ у советской и немецкой стороны кардинально отличалось. Здесь во многом сыграли роль особенности менталитета разных народов. Советские люди пускали все на самотек, ориентируясь лишь на собственные чувства, а проблемы с походно-полевыми женами решались по мере их поступления. В лагере врага же все изначально было строго регламентировано – под стать пресловутой немецкой педантичности. Организовывались специальные бордели, которые ранжировались в зависимости от статуса клиентов, имевших право посещения. В отношениях с девушками немцы точно так же проявляли педантичные черты характера – приходили в дома терпимости чисто за любовной услугой, не позволяя себе флирта, интрижек, влюбленностей.

Проблеме ППЖ посвящен фильм Петра Тодоровского «Военно-полевой роман».

Сюжет основан на реальных событиях – сам режиссер, бывший фронтовик, вспоминал, что, спустя полгода после окончания войны, случайно встретил бывшую полевую жену своего комбата, погибшего на войне. Красивая и эффектная женщина, мечта всех солдат, вынуждена была продавать пирожки, чтобы хоть как-то выжить…