что такое подвиг юродства в православии

Христа ради «сумасшедшие»

Приблизительное время чтения: 14 мин.

Это интервью с православным богословом из Франции Жан-Клодом Ларше было написано на французском языке, а потом переведено на русский. И в процессе перевода мы столкнулись с любопытной вещью. Оказалось, во французском языке не существует отдельного слова «юродивый», есть только выражение — «fou en Christ», которое дословно можно перевести как «сумасшедший во Христе» или «сумасшедший ради Христа». Когда речь идет о настоящих юродивых, Ларше использует именно его. Но говоря о тех, к кому понятие «юродивый» можно применить только как метафору (например, «городские сумасшедшие» или эпатажные художники), Ларше просто произносит русское слово по-французски: «iourodivi». Почему? Потому что, по мнению богослова, эта лингвистическая тонкость как раз указывает на принципиальную разницу между настоящим юродивым-христианином и просто «юродствующим»: разве можно назвать «сумасшедшим во Христе» того, чье сумасшествие — не ради Христа?

— Юродство — это, в понимании Церкви, особый подвиг, особый вид христианского делания. Какова же была мотивация юродивых, зачем они шли на этот подвиг?

— Юродивые в первую очередь стремились обрести подлинное смирение. А еще — бесстрастие (Oтцы Церкви считали это качество условием приобщения к подлинной Божьей любви и любви к ближнему). Они вели себя как безумные — и тем самым навлекали на себя презрение и насмешки со стороны окружающих, которые их оскорбляли и даже избивали. Все это они выносили терпеливо и кротко, без тени ненависти, они не проявляли ответной агрессии и не были злопамятными. Наоборот, они были признательны своим обидчикам, тем больше их любили и молились о них. Кроме того, физически они существовали в крайней бедности, ходили в тряпье даже в очень холодную погоду (а в жаркую иногда, наоборот, отыскивали и надевали побольше разной одежды!), очень мало ели и спали, жили на помойках (иногда буквально в куче навоза!). Терпение, смирение, беспристрастие (отложение попечений и печали о мире), бесстрастие — все это они обретали не только на уровне души, но и на уровне тела. Конечно, эти добродетели христианин может обрести другим путем. Но путь юродства в этом смысле — самый радикальный: намного тяжелее оставаться смиренным, терпеливым и бесстрастным, когда тебя постоянно подвергают таким испытаниям. А еще тяжелee любить тех, кто тебя ненавидит: как в Евангелии говорит Христос и как потом повторяют многие Oтцы Церкви, нет никакой заслуги в том, что человек любит своих друзей. Критерий подлинности христианской любви — любовь к врагам.

— Объясняли ли сами юродивые окружающим людям, зачем юродствуют?

— Нет. Если бы они это делали, их юродство потеряло бы свою ценность и вообще всякий смысл. Их целью было вести собственно образ жизни юродивого, но при этом не афишировать причин, по которым они его выбрали.

— А в чем именно Церковь видит миссию юродивых? Зачем нужен был такой специфический подвиг?

— У юродивых нет своей особой миссии — как некой предварительной установки, как чего-то, что можно было сформулировать a priori. Юродство не является особым церковным служением и отдельной институциeй Церкви. Это в большей степени дар отдельных личностей, которых Бог призвал именно к такому образу жизни. В этом смысле они чем-то сродни пророкам и часто близки им по духу. У юродивых нет какой бы то ни было заготовленной «программы» по выполнению в мире специальной функции. Вести такой образ жизни нужно в первую очередь им самим, для них это сугубо персональная форма аскезы. И как следствие такой аскезы, очищения от страстей, смирения и любви к ближнему юродивые обретают дары Святого Духа — как правило, редкую проницательность (прозорливость), а также дар пророчества и исцеления. И эти дары они ставят на службу ближним. Но это, скорее, следствие их образа жизни, а не его цель.

— А бывали ли случаи, чтобы люди становились юродивыми в силу собственного сознательного решения? Или это всегда было только особым призванием Божиим, сопровождавшимся особым даром?

— Чаще всего люди становилиcь юродивыми прямым указанием Божиим. Иногда люди начинали вести такой образ жизни очень молодыми (блаженная Пелагея Ивановна из Дивеево стала юродивой уже в отрочестве), иногда — старыми (святой Симеон Эмесский стал юродивым, когда ему было шестьдесят), иногда все в их прежней жизни было нормально, иногда шагом к юродству становился какой-то кризис (тяжелая болезнь, как в случае блаженной Пелагеи Ивановны, потеря супруга, как в случае блаженной Ксении Петербургской).

— Есть ли разница между понятиями «юродивый» и «юродствующий»? Были ли в Церкви люди, которые иногда юродствовали, но юродивыми в строгом смысле слова не были?

— На рубеже XIX-XX веков в России фальшивое юродство — те самые «юродствующие», но не юродивые — расцвело бурным цветом. Дело в том, что некоторые из первых настоящих юродивых были признаны святыми, творили чудеса при жизни и после смерти. И это в конце концов привело к тому, что среди простого населения стало возникать уважение и едва ли не практика почитания людей, поведение которых лишь отчасти напоминало образ жизни юродивых. Все это провоцировало разных маргиналов гоняться за быстрой славой и за щедрыми подаяниями — и для этого выдавать себя за юродивых, а обыватели стали принимать за настоящих юродивых обыкновенных душевнобольных.

— В Византии юродивыми чаще всего были монахи. В России — миряне. Чем это можно объяснить?

— Не думаю, что нужно разделять так уж категорично. Один из самых известных византийских юродивых — святой Андрей Константинопольский — был мирянином, а среди русских юродивых можно найти монахов — святой Феофил Киевский и несколько сестер Дивеевского монастыря. В целом же распорядок общежительного монашества не очень сочетается с той формой подвижничества, которую предполагает юродство, то есть полностью независимое существование. Поэтому нет ничего удивительного, что среди юродивых больше мирян, чем монахов.

— Люди рационалистических взглядов считают юродивых психически больными или слабоумными. Есть ли своя правда в таком подходе?

— Учитывая, что юродивые действительно бывают похожи на сумасшедших, стороннему наблюдателю и даже проницательному психиатру будет сложно отличить их от душевнобольных. Но разница между юродивым и психом как раз в том, что юродивый — не псих. Духовники юродивых, их близкие и просто те, кто незаметно наблюдали за ними, — все говорили о том, что в личном общении юродивые ведут себя совершенно нормально. Вся ценность юродства заключается в том, что люди становятся такими добровольно и свободно. В то же время, если анализировать поведение некоторых юродивых, оно покажется внешне иррациональным. Но если обратить внимание на контекст — на конкретную ситуацию, в которой говорит и действует юродивый, станет видно, что все здесь совершенно разумно и продуманно: его слова, на первый взгляд бессвязные, и его действия, на первый взгляд бессмысленные, на самом деле адресованы конкретному человеку, который в этот момент перед ним находится, — и этот человек может «расшифровать» в словах и действиях юродивого прямой ответ на свой внутренний вопрос. В этом — громадное отличие юродивого от просто душевнобольного, который полностью замкнут на себе и чьи поступки не могут иметь никакого смысла для других.

— Чем вызывающее поведение юродивых отличалось от столь же вызывающего поведения шутов, скоморохов, да и просто хулиганов?

— Шут — это наемный рабочий, своего рода придворный чиновник, задача которого — развлекать монарха или честно высказывать ему что-то, что другие придворные от него скрывают, потому что бояться впасть за это в немилость. Но шут все это делает совсем не во имя христианских ценностей. Скоморох — это артист. Поведение хулигана прямо противоречит христианской этике. Ничто из этого не свойственно юродивым. Юродивый — в первую очередь — это подвижник, вся жизнь которого посвящена Богу и Богом же вдохновлены его слова и поступки. Бывает, юродивый высказывает сильным мира сего то, что другой сказать не осмеливается. Но это происходит не для того, чтобы их развлечь, не с их разрешения, и юродивый при этом сильно рискует. Он прибегает к чудачествам не для того, чтобы окружающие повеселились. Наоборот, как правило, он навлекает на себя их гнев. Иногда юродивые делают что-то, что внешне противоречит христианской этике (например, воруют у богатых, чтобы отдать бедным; едят мясо в постный день; бывают в публичном доме). Но все это они делают, оставаясь душою незапятнанными, потому что цель таких поступков для них — помочь людям стать лучше. Если продолжить три озвученных примера: юродивый ворует и отдает бедным, чтобы богатый человек стал более порядочным и щедрым; юродивый ест мясо в постный день, чтобы напомнить об опасности чересчур увлечься внешней, формальной стороной церковной жизни; юродивый идет в публичный дом, чтобы призвать людей жить по-другому.

— В допетровскую эпоху на Руси юродивые безнаказанно могли ругать царскую власть. Почему безнаказанно? Потому что цари воспринимали их как шутов или потому что видели в них вестников Божией воли?

— Не всегда безнаказанно. Некоторых избивали и сажали в тюрьму после того, как они говорили. Хотя другие юродивые могли впечатлить своих слушателей тем, что угадывали их самые сокровенные мысли или предсказывали события, которые вскоре и вправду случались. Бывало, в юродивом видели человека с особенным духовным даром или святого, а к таким принято было прислушиваться.

— И царскую, и церковную власть критиковали не только юродивые, но и еретики, и сторонники всяких реформ. В чем же разница? В содержании этой критики? В ее формах? В ее целях?

— Юродивые совсем не были похожи на тех, кто постоянно против чего-то протестует. Они не пытались ставить под сомнения существующий политический режим как таковой, они не критиковали «власть вообще». Они сохраняли верность Церкви, и pеформы, к которым они стремились, касались в первую очередь поведения людeй — чтобы помочь им следовать заповедям Божиим, и то в духе, а не в букве. С сильными мира сего, если таковые на их пути встречались, у них как правило складывались очень личные отношения, и слова юродивого, которые в свой адрес слышал собеседник, были направлены прежде всего на то, чтобы изменился образ жизни персонально этого человека или чтобы он пересмотрел какое-то свое дурное решение, которое уже принял или собирался принять.

— Подвиг юродства в России к XVIII веку если не сошел на нет, то стал весьма редким. Кем были последние российские юродивые? Прославлены ли они?

— На самом деле на рубеже XIX-XX веков юродивые в России были наиболее многочисленны, пожалуй, даже слишком, потому что, как я уже упоминал, наряду с настоящими юродивыми появилось множество фальшивых. Очевидным образом свою лепту в сокращение числа юродивых — и даже в их исчезновение — внесла и революция 1917 года, тем более что юродство предполагает публичность, а при коммунистической власти любое открытое исповедание веры — как и в целом любая инаковость — подавлялось. Юродивых, которые продолжали открыто юродствовать, помещали в сумасшедшие дома как душевнобольных. Есть юродивые, которые канонизированы как новомученики, например, Максим Румянцев († 31.7.1928) и Алексей Ворошин († 12.9.1937). Могу также привести пример грузинского юродивого, история которого мне хорошо известна: архимандрит Гавриил (Ургебадзе) скончался в 1995 году и до сих пор влияет на жизнь тех, кто к нему приходил. Толпы людей приходят каждый день помолиться перед его могилой в Самтавро рядом с Мцхетой. В ближайшем будущем он будет канонизирован Грузинской Православной Церковью.

— Существовало ли юродство — не как отдельные случаи, а как явление — в католицизме и протестантизме?

— Нет. Я считаю, причина этого в том, что аскетика в православной традиции отличается от католической и протестантской и может принимать более радикальные формы.

— Можно ли считать юродство чем-то необходимым или как минимум полезным для жизни Церкви в целом? В том смысле, что юродство снимает напряженность внутри нее или оттеняет проблемы Церкви как земного института, восполняя некоторую формализацию и оскудение духовной жизни?

— Я бы предостерег от того, чтобы говорить о юродстве как о некой институции или даже как о феномене, который является постоянным и однозначным. На самом деле, если последовательно читать жития юродивых, можно заметить, что, несмотря на общие для всех черты, перед нами каждый раз новая индивидуальная история. Как я уже говорил, юродство возникает как личноe призваниe и прежде всего подразумевает путь личной аскезы, а то, что затронутой оказывается и общественная сфера, — это лишь разовое последствие, но ни в коем случае не цель. На фоне общих для всех черт один юродивый от другого очень сильно отличается. Поэтому мне и кажется безосновательным говорить о юродстве так, как будто речь идет о единой институции. Юродивые не открывают своих школ, у них нет учеников. Это прямым текстом выразил святой Андрей Константинопольский, когда отказал пришедшему к нему человеку, который хотел остаться жить рядом с юродивым и стать его учеником. Безусловно, юродивые играют определенную роль в общественной жизни, но, как уже было сказано, гораздо больше по отношению к отдельным лицам, чем к обществу как таковому.

Множество юродивых подвергались преследованиям со стороны архиеeрев или церковных властей — и поэтому может показаться, что между юродивыми и Церковью как институтом существует напряжение. Но, на самом деле, такое нaпряжение было нe только в случае юродивыx. Представители церковной власти преследовали пророков, старцев и даже епископов. И во всех случаях речь идет о людях, наделенных особым даром, благодаря которому они приобретали духовный авторитет и огромное количество почитателей, становясь для них источником духовного обновления и призвания к монашеству. Одни представители церковной власти это благословляли и поощряли, а вот другие видели в этом угрозу своей собственной власти, боялись конкуренции, ревновали — и это настраивало их враждебно. Можно привести много примеров духоносных людей, которые подвергались преследованиям в разные эпохи в разных православных государствах: святой Симеон Новый Богослов в XI веке, святой Серафим Саровский в России в XIX веке, святой Нектарий Эгинский в Греции в начале XX века. Могу привести в пример случай из нашего времени, который мне хорошо известен — история со старцем Фаддеем из Сербии. К нему стекалось огромное количество людей, и местный епископ (я его знаю лично и поэтому могу говорить, что его нельзя назвать духовным человеком) выгнал его из своей епархии. И стоило старцу выйти из монастыря, как на его плечо сел голубь — знак Божьего благословения. Однако нужно заметить, что другой епископ не только благословил его жить в его епархии, но и часто приезжал к нему беседовать и спрашивать духовного совета. А это означает, что речь не идет о конфликте со всей Церковью как с институтом.

При этом я не стану отрицать, что в Церкви как в институте есть тенденция к тому, что внешние формы церковной жизни заслоняют внутреннее содержание, что она может соблазниться властолюбием, богатством и духом мира ceго.

Пророки, старцы, юродивые, как и все верующие, которые ведут духовную жизнь, — это напоминание о подлинной природе Церкви, о том, что это Тело Христово, которым руководит Святой Дух, а не человеческое сообщество и не государство в государстве. Я не стану отрицать и то, что юродивые — в силу своей публичности и полного несоответствия привычным порядкам — особенно ярко показывают, что Царство Божие не от мира сего (Ин 18:36). А еще напоминают — в пику обрядовости, формализму и морализаторству — что буква убивает, а дух животворит (2 Кор 3:6). И сам Христос — в заповедях блаженства или в словах последние станут первыми, а первые последними — подчеркивает, что христианство существует по законам, принципиально непохожим на законы мира. И апостол Павел также подчеркивает, что христианство — безумие для мира (1 Кор 1:17-27), и от имени всех христиан говорит: Мы безумны Христа ради (1 Кор 4:10).

— Возможно ли юродство — в церковном его понимании — в наши дни?

— В наши дни юродствовать стало сложнее в силу обстоятельств. Даже в деревнях сегодня уже не живут общинами. Ни миряне, ни даже монахи уже не практикуют такую же строгую аскетику, какая была среди первых юродивых и кажется неотделимой от их положения в обществе. Когда сорок лет назад я начал регулярно ездить на Афон, там еще было несколько юродивых, с одним из них я успел познакомиться десять лет назад благодаря одному моему другу, который под его влиянием стал афонским монахом. Несмотря на семидесятилетний возраст, этот юродивый подвергал себя оскорблениям и поношениям со стороны старца, с которым он жил — словно мальчик для битья — но все сносил терпеливо, радостно и с любовью. С теми, кто чувствовал в нем духовный дар и приходил к нему, он делился советами или даже пророчествами, которые высказывал в притчевой форме и в истинности которых можно вскоре было убедиться.

— Сейчас нередко юродивыми называют художников, устраивающих эпатажные, шокирующие акции. Видят в их поведении сходство с поведением средневековых юродивых. Почему же все-таки эпатаж с социальными целями — не то же самое, что подвиг юродства?

Беседовали Константин Мацан и Лоранс Гийон

Читайте также в теме номера «Юродивые»:

Юродство: шаг за предел

Юродивые… Нечего скрывать, слово это пугает, а многих даже отталкивает, и в то же время чувствуется в этом слове какая-то грозная тайна. Юродство — крайняя, маргинальная форма христианского подвижничества: способными на этот подвиг оказываются единицы. Прочим же подражать поведению такого подвижника нельзя: это, как минимум, бессмысленно, а как максимум, преступно. Другое дело — пытаться подражать его смирению, его внутреннему труду, его высокой духовной жизни. Но это нужно еще суметь в нем увидеть — за слишком непривычной, а то и неприглядной завесой.

Юродство — святость за гранью здравого смысла. Здравый смысл никем не отменен, поскольку необходим — как наша защита, как гарант нашей безопасности в повседневной жизни. А что показывает нам подвиг юродивого, перешагивающего эту границу? Он показывает нам, что нормы здравого смысла не абсолютны, что они условны. Существует то, что превыше их, то, что может сделать их неважными. Вот почему до конца принять такое явление, как юродство, может только человек полной и определенной веры — тот, для кого Бог действительно превыше всего. Неверующему всегда будет казаться, что те, кого «сделали святыми» — на самом деле всего лишь психически больные или, по крайней мере, психопатические, истероидные личности.

Долгие годы юродивая Любушка была совершенно неотъемлемой частью рязанской жизни: ее знали все, к ней относились по-разному — кто-то смеялся, считая ее просто дурочкой, а ее народное почитание суеверием, а кто-то, действительно, почитал и любил, и таких становилось все больше — люди один за другим убеждались в прозорливости этой девицы.

Любушка могла войти в любую из лавок на базаре, взять с прилавка отрез ситца, выйти и отдать его какой-нибудь бедной вдове, которой не во что было одеть ребятишек. Торговцы в большинстве своем блаженную не останавливали: знали, что после такого не совсем добровольного пожертвования торговля пойдет хорошо. А иной купец изо всех сил зазывал Любушку в свою лавку, предлагал ей товар на выбор, но юродивая к нему не шла, и все понимали: лукавый, значит, это человек, нечестный торговец.

Любови Семеновне пришлось и предвидеть, и пережить Русскую катастрофу. Она покинула падший мир в разгар братоубийственной войны. Несмотря на холод, голод и страх, в последний путь Любушку провожала вся Рязань. Сейчас ее мощи пребывают в Николо-Ямском храме Рязани, и возле них продолжают происходить чудеса — о них можно прочитать в книге Игоря Евсина.

История православного юродства огромна и неисчерпаема: можно начать с того самого Андрея (†936), который увидел во Влахерне Покров Богородицы, а окончить преподобным Гавриилом Ургебадзе (1929–1995, канонизирован в 2012-м), которого тоже, кстати, официально признавали психически больным. И чего только нет в этой истории: и вериги, и железные колпаки, и трехпудовые кресты, и бубенчики, и ночевки в навозных кучах, потому что лютой зимой только они хранят тепло… Но мы не должны останавливать внимание на внешних проявлениях юродства, мы должны смотреть вглубь: подлинная встреча с юродивым — повод задать самые серьезные вопросы, и не ему уже, а себе самому.

Юродивому нечего терять, потому что он уже все свое отдал — именно поэтому он говорит правду в лицо грозному владыке. Юродивый продолжает отдавать все свое, и именно поэтому прячет свою прозорливость в нелепые выходки или, как бы мы теперь сказали, перформансы…

Юродивые — это не мы, их опыт — совсем не наш опыт, но он имеет самое прямое отношение к нам.

Газета «Православная вера» № 09 (605)

Юродивые

|

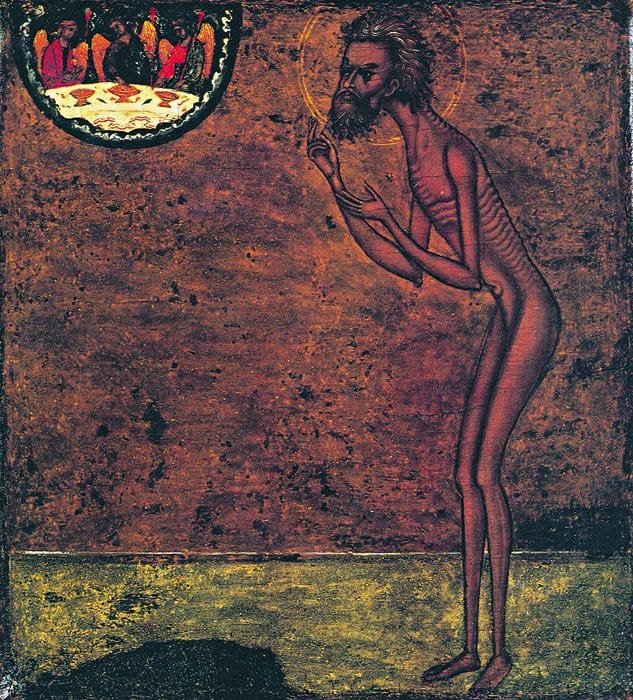

| В.И. Суриков. «Юродивый». Фрагмент картины «Боярыня Морозова». |

Один из самых известных университетских профессоров, читая свои лекции по богословию, не без иронии замечал, что такие понятия, как «грех» или «бес», вызывают смущение образованной публики, – так что напрямую, без культурологических оговорок, использовать их в серьезном разговоре с интеллигентными людьми практически невозможно. И рассказывал следующий анекдот: некий миссионер, выступая с проповедью в техническом ВУЗе, вынужден был отвечать на вопрос о том, как у человека впервые появляется мысль о преступлении. Пытаясь говорить с аудиторией на ее языке, он сформулировал такую фразу: «Мысль о преступлении человеку телепатически транслирует трансцендентально-ноуменальное тоталитарно-персонализированное космическое зло». Тут из-под кафедры высовывается голова изумленного беса: «Как ты меня назвал?»

Дело в том, что истина не боится спора. Истину нельзя уничтожить. Поэтому мир придумал эффективный способ ее утилизировать – как некий опасный радиоактивный материал, который запаивают в непроницаемый свинцовый контейнер и закапывают на отдаленном пустыре. Сначала истины, добытые великими умами в мучительной борьбе, становятся привычными и обыденными. То, что было долгожданным трофеем для отцов, становится игрушкой для детей, наподобие дедовых медалей и орденских планок. Люди привыкают относиться к истинам как к чему-то само собою разумеющемуся. Затем привычное становится банальным и от него пытаются отделаться посредством цинизма, иронии и кавычек. «Нет, брат, это все распущенность, пустота! – говорит тургеневский Базаров. – И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество». В конечном итоге осмеянная и окарикатуренная истина под видом фольклора вообще выводится из дискурсивного поля. Добро и зло начинают ассоциироваться исключительно с «избушкой на курьих ножках», а такие вещи как подвиг и предательство без кавычек сохраняются разве что в детском обиходе – наравне с «бабаем» и «доброй феей».

«Христиане верят, что Иисус из Назарета, якобы одним словом исцелявший больных и якобы воскрешавший мертвых, якобы и Сам воскрес на третий день после смерти». Только так, в смирительной рубашке кавычек, в окружении слов-санитаров евангельская Истина и может войти в «просвещенное» собрание светских людей.

Горделивый ум оказывается неспособен сделать Истину даже предметом критики. «Что есть истина?» – иронически вопрошает иудейский прокуратор и, не дожидаясь ответа, проходит мимо Того, Кто Сам есть Истина и Жизнь.

Этот процесс чутко отображает литература. В предисловии к сборнику «Русские цветы зла» Виктор Ерофеев прослеживает пути отечественной литературной традиции, отмечая, что в новый и новейший период «разрушилась хорошо охранявшаяся в классической литературе стена. между положительными и отрицательными героями. Любое чувство, не тронутое злом, ставится под сомнение. Идет заигрывание со злом, многие ведущие писатели либо заглядываются на зло, завороженные его силой и художественностью, либо становятся его заложниками. Красота сменяется выразительными картинами безобразия. Развивается эстетика эпатажа и шока, усиливается интерес к «грязному» слову, мату как детонатору текста. Новая литература колеблется между «черным» отчаянием и вполне циничным равнодушием. Сегодня мы наблюдаем вполне закономерный итог: онтологический рынок зла затоваривается, бокал до краев наполнился черной жидкостью. Что дальше?»

Ответ на поставленный вопрос можно найти в истории, знающей немало подобных ситуаций. Дошедший до патового состояния декаданс может быть преодолен посредством нарочитого безумия. Юродивый, или, по красивому поэтическому выражению Натальи Ростовой, «человек обратной перспективы», ломает извратившийся мир эпатирующим жестом, подвергая поруганию «священные» символы ложной культуры и удивляя людей той серьезностью, с которой он говорит о «сказочных» вещах, срывая с них привычные кавычки. Блаженный берется за дело там, где человечность воспринимается как слабость, а хамство считается проявлением силы характера; где священники названы «паразитами общества», а героями дня становятся спортсмены, клоуны и кулинары – словом, там, где культура перестает взращивать человека и, наоборот, начинает его губить потому, что добро и зло в ней поменялись местами.

Юродство принято считать специфической формой христианской святости. Однако к этому средству возвращения истин из «культурного архива» часто прибегали еще древнегреческие философы. Антисфен посоветовал афинянам принять постановление: «Считать ослов конями». Когда это сочли нелепостью, он заметил: «Ведь вы простым голосованием делаете из невежественных людей – полководцев. Когда его однажды хвалили дурные люди, он сказал: «Боюсь, не сделал ли я чего дурного?»

Когда один развратный чиновник написал у себя на дверях: «Да не внидет сюда ничто дурное», Диоген спросил: «А как же войти в дом самому хозяину?» Некоторое время спустя, он заметил на том же доме табличку: «Продается». «Я так и знал, – заявил философ, – что после стольких попоек ему будет нетрудно изрыгнуть своего владельца».

Сим, казначей тирана Дионисия, был отвратительным человеком. Однажды он с гордостью показывал Аристиппу свой новый дом. Оглядев пышные комнаты с мозаичными полами, Аристипп откашлялся и сплюнул в лицо хозяину, а в ответ на его ярость сказал: «Нигде не было более подходящего места».

Юродство, помимо прочего, делает человека маргиналом и потому способно быть весьма действенным лекарством против тщеславия. Ложная честь побуждает нас казаться перед людьми лучше, чем мы есть. Именно поэтому рассказать о своем грехе на исповеди оказывается труднее, чем его совершить. В этом случае нам может помочь пример мудрецов и святых, исполнивших слова Христа: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится».