что такое патологическая анатомия

Как постигать медицину: патологическая анатомия

Что это всё?

Патологическая анатомия (студ. «патан») — научно-прикладная дисциплина, изучающая патологические процессы и болезни с помощью научного, главным образом микроскопического, исследования изменений, возникающих в клетках и тканях организма, органах и системах органов.

Патологическая анатомия справедливо считается одним из самых (а по мнению многих — вообще самым) сложных предметов на третьем курсе, и дело вот в чем:

1. Объемнейший материал для самостоятельного изучения. Времени на парах всегда будет катастрофически не хватать, а вопросов будет много.

2. Большое количество литературы, в которой поначалу действительно тяжело ориентироваться. Надо признать, что совершенного учебника не существует, да и не хочется ограничиваться при изучении какой-то темы одним источником, поэтому придется читать много: в каком-то учебнике хорошо изложено одно, в каком-то другое и т. п.

3. Теория и практика на каждом занятии. Многие из Вас первый раз увидят человека вживую изнутри. Возможны высказывания вроде: «я думал, что артерии красные, а вены — синие, как в Синельникове». Возможны рвотные позывы и обмороки.

4. Непрерывная и разнообразная работа в течение всего занятия: обсуждение теоретических вопросов, микроскопия, зарисовка микропрепаратов и устное либо письменное описание макропрепаратов, аутопсия. Если Вы добросовестный студент у такого же добросовестного преподавателя — залипать в телефон у Вас вряд ли получится.

Для чего это все?

Патологическая анатомия объединяет в себе сразу все фундаментальные предметы, упорядочивая и структурируя знания по нормальной анатомии и гистологии, нормальной и патологической физиологии, и в то же время привносит в молодой неокрепший разум студента понимание о природе болезни, начиная с самой малой структурной единицы организма, захватывая при этом актуальные вопросы таких дисциплин, как фармакология, инфектология, кардиология и другие. В какой-то степени можно сказать, что патологическая анатомия это вообще сам смысл обучения в медицинском университете, некий итог и «время жатвы» всех ваших знаний: в прошлом и настоящем, а также прогноз вас как врача на будущее.

Книги

Предупреждение: пожалуйста, пользуйтесь только официальными источниками информации, такими как: учебная и врачебная литература, одобренная министерством образования, министерством здравоохранения, национальным проектом «Здоровье» или же их зарубежными эквивалентами. При поиске информации в Интернете обязательно проверяйте, кому и чему принадлежит тот или иной сайт (кафедре университета с какой репутацией, например), ну а про форумы и сайты для молодых мамочек пока придётся забыть.

— Основной учебник, классика, которая, скорее всего, будет предложена вам в библиотеке — «Патологическая анатомия» за авторством Струкова и Серова. Зная только «по Струкову», далеко не уедешь, но для дальнейшего изучения патологической анатомии он необходим. Хорошо дана структура патологии, но часто хочется подробнее.

На втором месте для обязательного изучения, по крайней мере, раздела общей патологии, стоит учебник Пальцева, Аничкова (трехтомник): он подходит для освещения общей и частной патологии.

Дополнительная литература — «Секреты патологии», Дамианов, американский учебник (или пособие), в котором очень интересно и доходчиво даны материал, куча хитростей и подсказок. Читается как интересный журнал, единственный минус — не зная жесткой структуры по Струкову-Аничкову, Вы запутаетесь. Ах да, не ищите его в интернете.

Ну и напоследок — если вы решите плотно заняться какой-то определенной проблемой патологии, либо вам просто интересно — «Патологическая анатомия: национальное руководство». По нему даже можно учить, но лучше так делать после освоения базы патологии (дистрофии, воспаление), выбирая искомую частную тему.

Атласы

Дополнительно — работа с атласами. Подойдет красочный атлас патологической анатомии Зайратьянца, атлас Серова, Ярыгина, Паукова (это одна книга).Также крайне рекомендуется атлас Котрана и Роббинса.

«Основы патологии» и «Атлас патологии» Котрана и Роббинса, это абсолютный шедевр, просто убедитесь сами.

Повторение

Из анатомии в первую очередь придется повторять ангиологию и спланхнологию. Пространства, границы, клапаны — это надо будет знать железно. Из гистологии — типы покровных тканей, какой эпителий что выстилает, как он выглядит и каким красителем (и с каким цветовым эффектом) окрашивается.

Нормальную анатомию и гистологию повторять тоже нужно, но для этого вполне хватит атласа по гистологии, цитологии и эмбриологии (Смирнов, Самусев), а анатомию временами можно будет просто загуглить по конкретной тематике — целые Привес или Сапин тут не рентабельны.

Общие рекомендации к занятиям

На занятии с собой имейте бахилы, защитную маску и шапочку, факультативно — перчатки. Длинноволосым обязательно резинки для волос: это понадобится, если вам предложат пойти на вскрытие.

На вскрытии ведите себя нормально, не надо ни жеманничать, ни строить из себя героя. Лучшей стратегией будет не стоять как мебель, а пытаться что-то разглядеть, понять и запомнить. Если боитесь крови, вам противно, или у вас есть проблемы с мертвыми людьми — лучше воздержаться от посещения секционного зала, однако нет ничего плохого в том, чтобы попробовать свои границы. И запомните раз и навсегда: чувствуете, что вас «мутит» — говорите сразу. Лучше, если вы скажете об этом преподавателю/врачу, проводящему вскрытие/ тому, кто отвечает за вас в данный момент. А потом берите под рученьку ближайшего одногруппника, и пусть он вас выводит обратно в мир живых. Никому не нужные героические потуги могут обернуться плачевно: столы во многих моргах каменные, а голова студента — нет. Да и падение с высоты собственного роста не прибавит здоровья.

Формат занятия

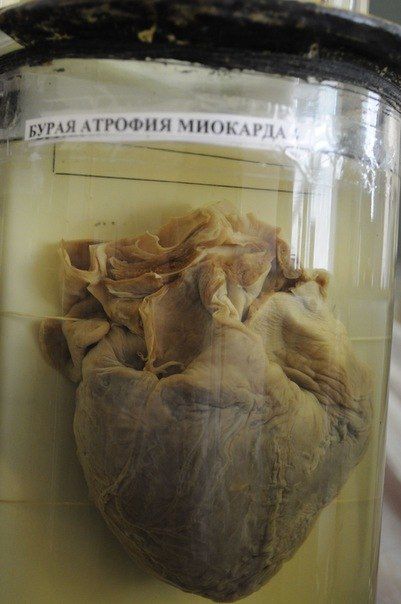

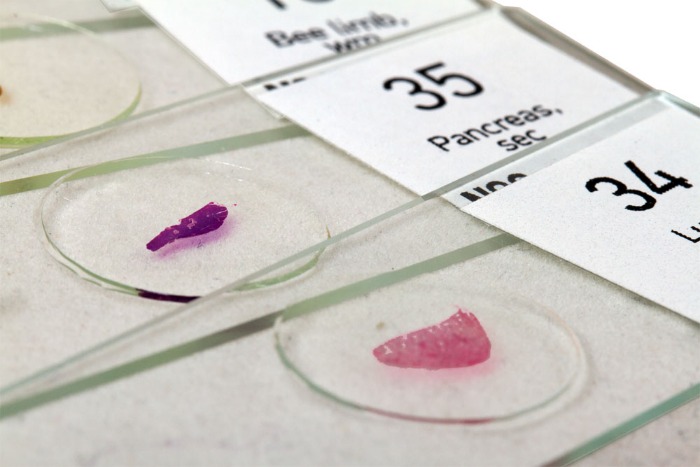

В течение занятия вы будете получать микропрепарат — хорошо знакомое еще с гистологии «стекло», — и макропрепарат — фрагмент органа (иногда и целый орган), мирно покоящийся в банке с раствором. Препараты нужно будет описать: грамотно, используя определенный словарный запас, рассказать о том, что вы видите (читай — поставить диагноз), с чем могут быть связаны соответствующие изменения, что может послужить причиной их возникновения и к каким последствиям они могут привести.

Алгоритм описания макропрепарата

Важно: определить орган верно, исходя из его формы и текстуры

2. Размеры органа в сантиметрах; отметить изменения размеров по сравнению с нормой.

Важно: натренировать глазомер в определении размера, несмотря на создаваемую стеклом и жидкостью в сосуде погрешность. Знать нормальные размеры органов, чтобы быть компетентным в диагностике патологии. Для измерения просто приложите обычную линейку к стеклу банки.

3. Поверхность: ровная, бугристая, мелкозернистая и др.

Важно: здесь поможет только опыт. Просматривайте как можно больше эталонов, чтобы научиться правильно определять характер поверхности органа. У людей с ярко выраженным творческим мышлением могут быть проблемы.

4. Состояние капсулы или серозной оболочки: тонкая (утолщена), блестящая

(тусклая), гладкая (шероховатая) и др.

Важно: уметь зрительно четко отделять оболочку от самого органа, ознакомиться (скорее всего, на аутопсии) с характеристикой оболочек непораженных органов, запомнить норму (ее цвет, характер поверхности, толщину, спаянность с органом) и научиться видеть отличные от данных параметров признаки.

5. Орган на разрезе: цвет, консистенция и структура.

Важно: см. выше — если вам не повезло видеть нормальную анатомию на соответствующем предмете, просите преподавателя дополнительно описать норму и на вскрытиях тоже. Запоминайте цвет, делайте поправку на то, что орган в формалине становится, скорее, серо-желтоватым, тогда как на нативном препарате он, скорее всего, будет красным, красно-коричневым или грязно-розовым. Стоит запомнить характерные названия цветов (землисто-желтый, бурый, лиловый, т. д.) и использовать приставки (кирпично-красный, темно-коричневый, т. д.). Старайтесь делать описание цвета настолько объёмным, насколько возможно.

6. При наличии патологических очагов охарактеризовать их локализацию, форму, размеры, цвет, консистенцию, структуру. Если это язва — описать состояние краев и дна, дать характеристику границ.

Важно: логично — видеть патологический очаг. При удачном раскладе он будет бросаться в глаза, при неудачном поможет сравнение с нормой, где любое отклонение можно рассматривать как патологический очаг. Описывайте всё, что видите: валики краёв язвы, её дно, измененную архитектонику сосудов, нарушение слизистой, дайте характеристику краям (острые, закругленные). Постарайтесь увидеть взаимосвязь локации патологического очага и возможных симптомов у пациента (некая опухоль сдавливает нерв, например).

После описания макропрепарата необходимо рассказать о причинах состояния, вариантах лечения и его возможных исходах. Это максимальная тренировка клинического мышления, ловите эти моменты как только можно.

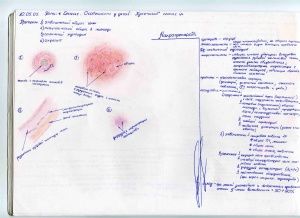

Алгоритм описания микропрепарата

1. На малом увеличении осмотрите полное поле зрения. Определите тип ткани и характер выстилающего эпителия. Идентифицируйте орган, если это представляется возможным (и имеет смысл).

Важно: помнить нормальную гистологию. Обязательно заглядывайте в гистологический атлас, по возможности посещайте «гистологичку».

2. Отыщите патологический очаг (но может быть и так, что микропрепарат целиком будет представлять срез патологического очага).

Важно: скорее всего, вы относительно легко наткнетесь глазами на патологический очаг (между нами — даже «на троечку» зная норму), просто потому что уж очень он будет атипичным по отношению к окружающей его обстановке. То резко скопление каких-то раздутых клеток, то ни с того ни с сего кусок вообще другой ткани посреди ясного неба, то «какие-то странные сосуды», и тому подобное.

3. Обратите внимание на окраску: помните, какие структуры «синят», какие «желтят», т. п. Держите в голове те или иные типовые цветовые эффекты при различных состояниях.

Важно: знать, что чем красится и какой цвет получается на выходе. Для этого необходимо пересилить себя и прочитать первые пару глав из более-менее «прикладного» руководства к практическим занятиям по гистологии, где описываются методы окраски.

4. Перестройтесь на большое увеличение и внимательно рассмотрите клетку (целое ли ядро? есть ли включения?), сосуды (полнокровны ли они? выходят ли эритроциты за их пределы?), разрастание тканей и т. д. и т. п.

Важно: здесь уже необходимо применить вычитанные факты в учебнике на практике и быть очень внимательным.

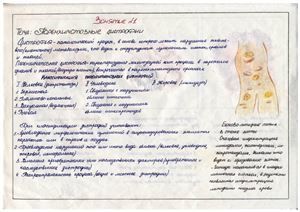

Фиксация материала

Хорошо знакомые еще со старой доброй гистологии альбомы придётся воскресить и на курсе патологической анатомии. Запасайтесь розовыми и фиолетовыми карандашами, но, в отличие от гистологии, на патологической анатомии придётся побольше писать, описывая, например, макропрепарат. Обязательно берите с собой линейку — она поможет вам как в уже вышеописанном измерении макропрепарата, так и в разлиновке листов альбома (если потребуется).

Требования к альбомам варьируются от университета к университету, от преподавателя к преподавателю, поэтому внимательно слушайте, что будут хотеть конкретно от вас.

В общих чертах: текстовое описание макропрепарата по вышеприведённой схеме (или её вариации), крайне редко — его зарисовка, обязательно — зарисовка микропрепарата на малом и большом увеличениях с четкими подписями органелл. Требования к размерам рисунка могут также отличаться: в одном университете мы умещали четыре микропрепарата на одной странице стандартного альбома для рисования (А4), в другом университете мне приходилось сдавать один микропрепарат на одном листе А4: на одной странице малое увеличение, на оборотной — большое увеличение.

Скорее всего, вы сдадите этот альбом перед экзаменом, и он останется лишь в кафедральных закромах да ваших воспоминаниях.

Полезные ссылки

Всех атласов и пособий в Интернете не перечесть и перечислять здесь их все нет смысла. Самый простой путь для самостоятельного поиска — запрос на pathology online на английском языке в гугле.

Таким же образом можно находить микро и макропрепараты в том случае, если таковые в вашем университете по качеству оставляют желать лучшего. Полезный совет: если вам нужно искать макропрепарат с какой-либо патологией, то запомните, что в англоязычной среде не используется слово «макропрепарат». А пользуются они словом «gross pathology» или просто «gross». Если же вам нужно искать микропрепарат, то говорят «micrograph».

Для повторения

http://www.medical-enc.ru/1/anatomia.shtml — нормальная анатомия: кратко, по сути и по темам

https://www.kenhub.com/en/start/atlas — атлас нормальной анатомии и гистологии, дополненный рентгеновскими снимками. На английском и немецком языках.

http://anatomyzone.com/3d_atlas/ — атлас с 3D моделями на английском языке. Очень удобно при повторении анатомических пространств и спланхнологии.

Для актуального обучения

http://www.magscope.com/ — для визуалов — яркие микропрепараты наивысшего качества (почка заставит вас оцепенеть!) и разной степени увеличения, некоторым поначалу трудно разобраться, но посидите 5 минут и вы поймете, честно, оно того стоит;

http://www.sciencephoto.com/ — очень красивые и крупные научные фотографии; вбиваем в поиске название патологии на английском языке и смотрим все виды изображений, которые только могут быть на эту тему.

http://practicagystologa.ru — отличный авторский проект неравнодушных самарских гистологов, удобный сайт, большое количество фотографий и теории. Интересные клинические случаи.

https://www.microscopyu.com/galleries/pathology — архив качественных микрофотографий к различным отделам патологии

http://www.webpathology.com/ — щедрое пристанище снимков, а еще они ведут свой твиттер с описанием клинических случаев

Заключение

Патологическая анатомия — это очень благодарный предмет. Уделяйте ей время, будьте прилежным и внимательным и вам воздастся сторицей, подарив прекрасное клиническое мышление и сделав из вас в будущем высококлассного специалиста.

Не благодаря, а вопреки: кто такие патологоанатомы на самом деле

Правильный диагноз возможен, если эффективно работает пара патоморфолог-клиницист. Оба должны требовать друг от друга мультидисциплинарного подхода и качественной работы. Связка хирург-химиотерапевт также зависит от патоморфолога — именно он знает об опухоли все. Кроме того, именно патологоанатом контролирует качество и эффективность лечения и лечебного патоморфоза. От того, как патолог оценил патоморфоз, зависит тактика лечения, побочные эффекты и в конечном счете жизнь пациента.

Тяжело в учении (и в преподавании)

С патологической анатомией студенты знакомятся на втором и третьем курсе. Адекватного понимания, зачем нужен «патан», и что делает врач патологоанатом у юных медиков нет, замечает Владимир Кушнарев. Его поддерживает руководитель Фонда профилактики рака. По его словам, порой обучение оторвано от жизни. Впервые патологическую анатомию студенты изучают на младших курсах, однако позже, во время изучения клинических дисциплин, о ней уже не особо вспоминают, в лучшем случае на научных обществах. А зря.

Илья Фоминцев, исполнительный директор Фонда профилактики рака. Фото: Артем Бондаренко.

«Когда ты изучаешь инфаркт миокарда, почему бы не рассмотреть его патоморфологию? Та же история с рассмотрением опухолей — патанатомия закончилась на третьем курсе, а ты сиди и вспоминай, что там было. Похожий пример — клиническая эпидемиология. В большинстве вузов ее просто нет, а если и есть, то это отдельный оторванный курс, который ты быстро забудешь. А вот если станешь рассматривать его понятия в срезе конкретной патологии, то он закрепится и разовьется в компетенцию», — подчеркивает Фоминцев.

«Курс патологической морфологии на самом деле куда шире, чем его преподают в российских вузах. И сделать его можно намного интересней, используя современные технологии визуализации. В клинической практике патологическая анатомия ушла далеко вперед, у нас применяются новые технологии обработки материала, иммуногистохимической и молекулярной диагностики. А ещё есть врачи-профессионалы этой области, готовые делиться своими знаниями. Ситуация, которую мы видим в медицинском вузе — это гигантский разрыв между преподаванием и реальной практикой. Не спасает даже то, что школа патологической анатомии в России очень сильная. Это не отменяет того, что определенные понятия и даже целые пласты знаний требуют пересмотра, особенно в области онкопатологии и ее преподавания», — уверен резидент.

В теории изменить университетскую программу можно, но для этого необходимы компетенции. Даже если из ста ректоров шестеро понимают, что систему надо менять, вводить молекулярную биологию, клиническую эпидемиологию, сквозную патологическую анатомию — шансов у них мало.

Классный способ не платить деньги

Другая болевая точка — юридический статус ординаторов в целом и патоморфологов в частности. Юридически они считаются обучающимися, а не сотрудниками. Это несправедливо — ординаторы разгружают отделения больниц, берут часть задач и ответственности по лечению и диагностике пациентов на себя. При этом статуса врача у них нет. Проблему эту решить можно — назвав ординатора не просто врачом, а врачом-стажером, но он обязательно должен быть сотрудником той организации, в которой он работает.

Еще одна сторона несправедливого статуса — зарплата. Странно платить меньше или вовсе не платить человеку только из-за статуса обучающегося, утверждает Илья Фоминцев.

«Неужели врач перестал учиться, устроившись в больницу? Если он перестал учиться, он перестал быть врачом. Это просто классный способ не платить деньги и делать двухгодичную ординатуру, а не шестилетнюю. Тех денег, которые платят ординаторам — пять-шесть тысяч рублей государственной стипендии — хватает разве что на проезд в метро и в маршрутке», — резюмируют оба собеседника.

Владимир Кушнарев, патоморфолог. Фото: Артем Бондаренко

Есть ещё одна проблема. Это длительность последипломного образования — обучения в ординатуре. В идеале для терапевтов она должна быть минимум три года, для хирургов и патологоанатомов — пять-шесть лет. От этого не уйти — такова реальная траектория обучения. Итог краткосрочного обучения сложным дисциплинам печальный — это сказывается на качестве диагнозов и операций.

Ни работы, ни пенсии

По словам Ильи Фоминцева, государственные вузы — это неповоротливые бюрократические махины с огромным количеством людей. Бюрократия, преподавание и устаревшие программы — не единственная беда. В них есть большой процент тех, кого не отправишь на мизерную пенсию в последний момент. К сожалению, они не обладают современными компетенциями в дисциплинах, их знания и практики зачастую устаревшие. Причина, по которой эти люди не уходят в отставку или остаются с молчаливого согласия руководства, ясна — после увольнения им некуда идти, а на мизерную пенсию они просто не проживут. Кроме того, в прошлом многие их них имеют вполне реальные заслуги, которые, увы, не имеют отношения к современным медицинским подходам. По-человечески их жаль, но от этого кадровые составы крупных образовательных учреждений и больниц обновляются с боем, отмечает Фоминцев.

Университет

У истоков научно-практической школы патологоанатомов в Белорусском государственном медицинском университете стояли профессор Титов И.Т. (1875-1949 гг.) и член-кор. АМН СССР, Заслуженный деятель науки БССР, профессор Гулькевич Ю.В. (1905-1974 гг.). Под руководством профессора Гулькевича защищено 11 докторских и 29 кандидатских диссертаций. Ученик профессора Гулькевича Ю.В. член–корр. РАМН и НАН РБ, профессор Г.И.Лазюк долгие годы руководил научно-исследовательским институтом врожденных и наследственных заболеваний Министерства здравоохранения Республики Беларусь (в настоящее время работает в ЦНИЛ БГМУ). Многие ученики профессора Гулькевича заведовали кафедрами патологической анатомии медицинских вузов СССР.

В настоящее время кафедрой патологической анатомии БГМУ заведует Заслуженный деятель науки Республики Беларусь, профессор Черствый Е.Д., под руководством которого выполняются научные работы по проблеме опухолевого роста. На кафедре работает профессор М.К.Недзьведь. Под его руководством выполняются работы по патологической анатомии заболеваний ЦНС. До 2006 года на кафедре работала профессор Г.И.Кравцова, изучавшая морфологические изменения при заболеваниях почек. Под руководством профессоров кафедры защищено 10 докторских и 34 кандидатских диссертации, опубликовано 97 монографий и справочников. Профессор Е.Д.Черствый является председателем Республиканского научного общества патологоанатомов, членом Правления международной ассоциации патологоанатомов и членом Европейской ассоциации патологоанатомов. Основными научными направлениями, разрабатываемыми на кафедре, являются: изучение патоморфологии рака щитовидной и предстательной желез и опухолей головного мозга, патологическая анатомия вирусных и перионатальных болезней, колоректального рака, патоморфология болезней почек.

Представители школы патологической анатомии

Патологическая анатомия. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

Гл. ред. Пальцев М.А., Кактурский Л.В., Зайратьянц О.В.

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 1264 с.

Национальное руководство по патологической анатомии — единственное такого рода издание в отечественной литературе. В его подготовке в качестве авторов-составителей участвовали ведущие патологоанатомы страны. Представленные в нем материалы основаны на современных достижениях медицинской науки. Общим и объединяющим началом всего руководства является традиционная для отечественной патологической анатомии клинико-анатомическая направленность. Большой удельный вес в руководстве занимает онкоморфология, что объясняется клинической значимостью этой стороны работы патологоанатомов — клинических патологов — для прижизненной морфологической диагностики. Руководство структурировано согласно действующей Международной классификации болезней десятого пересмотра, в отдельные главы выделены важные для практической работы разделы: номенклатура и классификация болезней, правила формулировки патологоанатомического диагноза и исследования биопсийного материала. Отдельные главы посвящены таким социально значимым проблемам, как алкогольная болезнь и ятрогении.

Предназначено врачам-патологоанатомам, врачам других специальностей, клиническим интернам и ординаторам, аспирантам, студентам старших курсов медицинских вузов.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Номенклатура и классификации болезней. Правила исследования биопсийного материала и формулировки патологоанатомического диагноза. МЛ. Пальцев, О.В. Зайратъянц, Л.B. Кактурский, И.А. Казанцева

Глава 2. Инфекционные болезни. Ю.Г. Пархоменко

Глава 3. Иммунодефицитные синдромы. Саркоидоз. М.А. Пальцев, О.В. Зайратъянц

Глава 4. Болезни сердечно-сосудистой системы. B.C. Пауков, Л.В. Кактурский

Глава 5. Ревматические болезни. B.C. Пауков, А.Б. Пономарев

Глава 6. Болезни крови, кроветворной и лимфоидной системы

Глава 7. Болезни уха, горла, носа. Н.М. Хмельницкая

Глава 8. Болезни легких. А.Л. Черняев, М.В. Самсонова, Ю.А. Лощилов

Глава 9. Орофациальная патология. О.В. Зайратъянц, Л.Е. Кременецкая, Е.И. Рябоштанова, В.А. Смолъянникова, СП. Бойкова, Л.Г. Миринова

Глава 10. Болезни органов пищеварения. А.В. Кононов

Глава 11. Болезни печени, желчного пузыря, желчных путей и экзокринной части поджелудочной железы. И.А. Морозов

Глава 12. Болезни почек, мочевыводящих путей, мочевого пузыря В.А. Варшавский, ЕМ. Пальцева

Глава 13. Болезни предстательной железы и мужских половых органов. О.В. Зайратъянц

Глава 14. Болезни женских половых органов. Н.И. Кондриков

Глава 15. Болезни молочной железы. И.А. Казанцева

Глава 16. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. О.В. Зайратъянц

Глава 17. Болезни опорно-двигательного аппарата. Т.Н. Бергенко

Глава 18. Опухоли костей и мягких тканей

Глава 19. Болезни кожи. В.А. Смолъянникова

Глава 20. Глазные болезни. Г.Г. Зиангирова

Глава 21. Болезни нервной системы. Г.С. Гулевская, А.Г. Коршунов, В.А. Моргунов

Глава 22. Болезни беременности, родов и послеродового период А.П. Милованов

Глава 23. Болезни детского возраста. И.А. Волощук

Глава 24. Раны и раневой процесс. Травматическая, лучевая и ожоговая болезни. С.А. Повзун

Глава 25. Алкогольная болезнь. B.C. Пауков

Глава 26. Неблагоприятные последствия лечения (ятрогении и врачебной ошибки). О.В. Зайратъянц, Л.В. Кактурский, Е.И. Боек