что такое орфоэпические нормы русского языка

Учебное пособие для студента

Загрузить всю книгу

Модуль №1

Тема №1. Язык как знаковая система

Культура речи, умение общаться, знание этикета являются визитной карточкой любого человека, особенно в деловом мире.

Инженеру, который не способен подобрать соответствующие слова для ясной передачи мысли и затрудняется грамотно изложить полученную информацию, будет трудно добиться успехов в своей профессиональной деятельности.

Кроме того, специалисты, занимаясь профессиональной деятельностью, часто не имеют представления о специфике общения, его этических нормах, речевом этикете, не следуют правилам создания оригинального текста, в том числе документа.

Усвоение теоретических знаний и овладение навыками, входящими в профессиональную составляющую специалиста, является задачей курса «Русский язык и культура речи».

За словами сленга стоят определенные понятия, выражающие состояние нашего общества на определенной стадии его развития, стоит речевая культура участников общения, незнание норм делового общения и речевого этикета.

Одна из иностранных фирм специально разработала и выпустила на латиноамериканский рынок новый автомобиль и назвала его «Чеви-Нова». Но автомобиль не пользовался спросом. Фирма срочно провела свое расследование, затратив огромные деньги, и выяснила, что «Нова» по-испански означает «она не едет». Так незнание значения слова чуть не сделало фирму банкротом.

Автомобиль «Запорожец» в Финляндии не продавался, потому что его название оказалось созвучным выражению «свиной хвостик», название машины «Жигули» во французском языке похож на жиголо — сутенер, в арабском означает фальшивый. Поэтому автомобиль в экспортном варианте назвали «Лада».

Известный русский ученый Д.С. Лихачев писал: «Язык не только лучший показатель культуры, но и воспитатель человека. Четкое выражение своей мысли, богатый язык, точный подбор слов в речи формирует мышление человека и его профессиональные навыки во всех областях человеческой деятельности. Если человек точно может назвать ошибку, допущенную им в работе, значит, он определил ее суть».

Что же представляет собой язык?

Язык — это система знаков и способов их соединения, он служит орудием выражения мыслей, чувств и волеизъявления и является средством общения.

С помощью языка мы узнаем мир, определяем свое место в нем. Люди, получая и перерабатывая информацию о предметах или явлениях, оперируют с помощью языка уже не ими, а их знаками, обозначениями понятий.

Следовательно, каждая система:

Характеризуя язык как систему, необходимо определить, из каких элементов он состоит, как они связаны друг с другом, какие отношения устанавливаются между ними, в чем проявляется единство.

Язык состоит из единиц:

Единицы языка связаны друг с другом. Однородные единицы (например, звуки, морфемы, слова) объединяются и образуют уровни языка.

Основные правила и особенности орфоэпии

Орфоэпия — что это за наука

Ничто так не характеризует уровень образованности человека, как произношение слова «звонит» вместо «звонит». Но помимо раздражения и нежелания общаться в дальнейшем неправильная постановка ударения может привести к недопониманию и извратить смысл сказанного. Избежать таких проблем поможет раздел языкознания с поэтичным названием орфоэпия.

Термин орфоэпия появился в результате слияния двух древнегреческих слов: ὀρθός, в переводе означающий «правильный», и ἔπος — «речь».

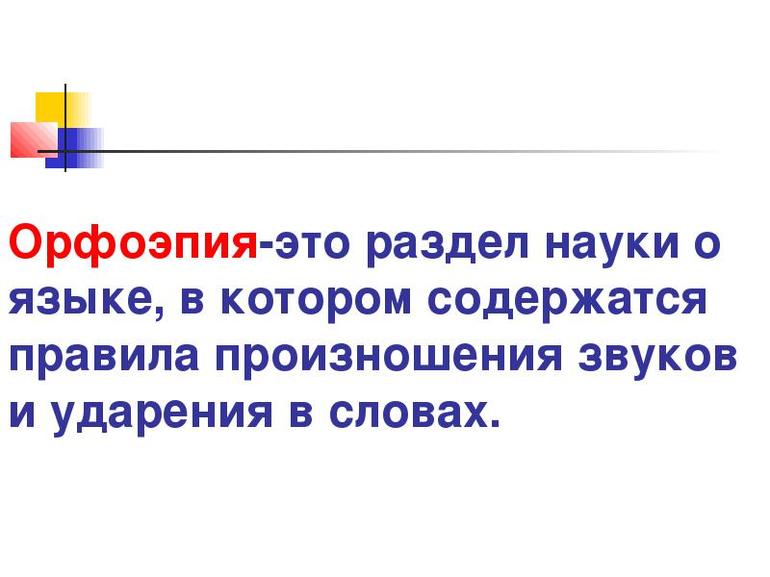

Орфоэпия — это лингвистическая наука, которая изучает совокупность норм национального языка, обеспечивающих единство его звукового оформления.

Проще говоря, орфоэпия отвечает за правильное произношение. Здесь учитываются не только ударения, но и различные фонетические явления, когда, например, в заимствованных словах буква «е» произносится как «э» или по-разному звучащее сочетание букв «чн».

Правила орфоэпии, нормы ударения и стили произношения

Правила орфоэпии зависят от стилей произношения, которых насчитывают три:

В бытовой неформальной обстановке люди применяют разговорно-просторечный стиль. Для него характерно более быстрое произношение, некое «проглатывание» звуков.

Книжный стиль, наоборот, предусматривает четкую артикуляцию. Актеры, политики, дикторы (все, у кого профессия предусматривает ораторство) должны придерживаться этого стиля.

Литературный стиль произношения основан на норме литературного языка. Надо стремиться разговаривать только так.

Если в разговоре можно сказать «мастерски», то литературная норма – «мастерски».

В русском языке нет такого, что ударение в словах ставится одинаково. Но можно выделить несколько правил:

Запомнить правильное ударение помогают незамысловатые стихи:

Часто ели торты.

Если есть сомнения, как произносится слово, обращайтесь к орфоэпическим словарям.

Разделы орфоэпии в русском языке

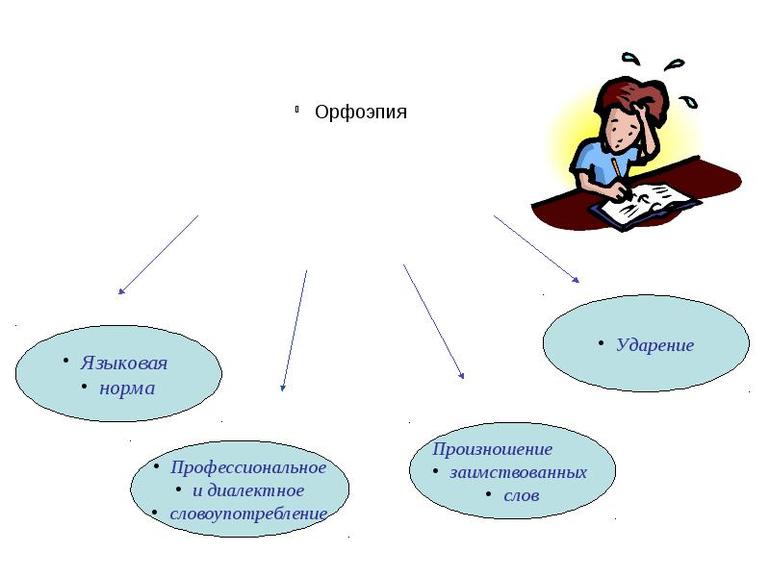

Орфоэпия — в узком понятии — насчитывает четыре раздела:

Рассмотреть их лучше сразу на примерах.

Примеры употребления

Орфоэпические нормы

Раздел ОГЭ по русскому языку: 9.1 Орфоэпические нормы.

Орфоэпия (от греч. ortos — прямой, правильный и epos — речь) — раздел науки о языке, изучающий правильное произношение звуков и их сочетаний, а также совокупность исторически сложившихся правил и норм литературного произношения и ударения.

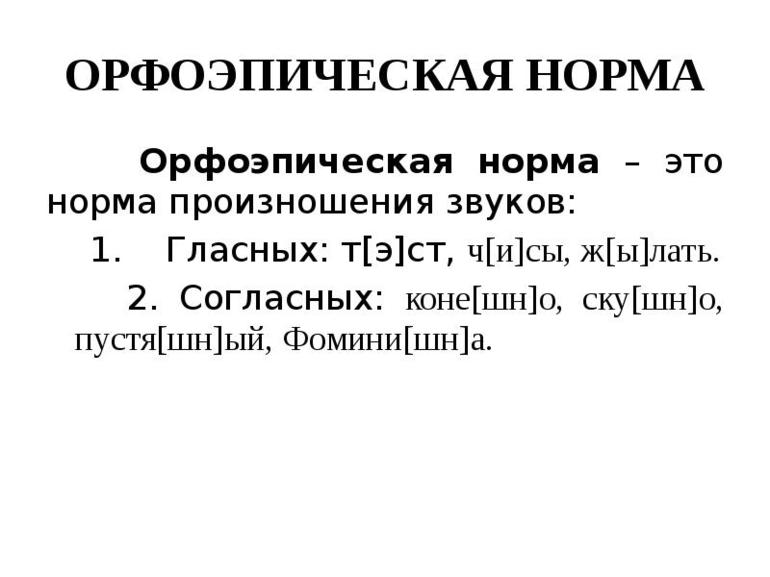

Орфоэпические нормы складываются в процессе исторического развития и совершенствования культуры устной речи на основе эстетического восприятия её «звучания» и постепенного непроизвольного отбора произносительных особенностей гласных, согласных, ударения и интонации. В основе современной русской орфоэпии лежат закономерности образования и взаимодействия звуков в фонетической системе русского языка.

Орфoэпические нормы называют также литературными произносительными нормами, т. к. они свойственны литературному языку. Oрфоэпические нормы подвержены изменениям, но всё же сохраняют свою действенность достаточно долго и отражены в орфоэпических словарях.

Правильное произношение, наряду с правописанием, — признак общей культуры человека.

Основные нормы литературного произношения

Конспект урока по русскому языку «Орфоэпичeские нормы». Другие конспекты по разделу «Языковые нормы»:

Основные понятия орфоэпии

Сегодня проводится много всевозможных платных тренингов, направленных на постановку речи и освоение ораторского искусства. Такие занятия являются обязательными для тех, кто не умеет хорошо и правильно разговаривать. Это сильно мешает продвижению товаров и услуг, рекламе и многим другим видам профессиональной деятельности. При желании решить проблему можно и своими силами. Порой для этого нужно просто изучить основные орфоэпические нормы русского языка, начав применять свои знания на практике.

Определение и классификация

Сам термин «орфоэпия» состоит из двух частей. Ее истоки идут еще из древнегреческой культуры. Частица orthos дословно переводится как «правильный», тогда как вторая составляющая, epos, означает «речь». Проще говоря, термин означает «правильная речь». Хотя само понятие является более широким, предполагая целую науку.

Базой для основных орфоэпических норм современного русского литературного языка стал московский диалект XVII столетия. С тех времен общепринятые нормы претерпели лишь незначительные изменения. Сегодня они изучаются более глубоко, условно делясь на две основные группы:

В настоящее время изучение предмета является обязательным не только для тех, кто мечтает посвятить свою жизнь русскому языку и литературе. Внимательное изучение орфоэпических норм обязательно пригодится для успешной сдачи ЕГЭ в школах и государственной аттестации в вузах, а также для дальнейшего успешного построения карьеры. Кроме того, нередки ситуации, когда неправильное произношение вызывает недопонимание, а то и вовсе провоцирует всеобщее осуждение. По тому, как говорит человек, принято судить о степени его образования, эрудированности и интеллекта.

Главные разделы

Один из самых эффективных способов усовершенствовать собственную речь — чтение литературы разных жанров. Но это практика, а специалисты рекомендуют не забывать и о теории. Ведь речь идет о целой науке, включающей в себя несколько разделов. Нужно изучить:

Конечно, в идеале рекомендуется уделять внимание всем разделам орфоэпии без исключения, так как они являются основными положениями литературного произношения. Без их усвоения корректная речь невозможна.

Изучение правил произношения

Нормами орфоэпии регулируется звуковое произношение. А так как в русском языке выделяют две группы звуков (гласные и согласные), то и правила их корректного произношения будут существенно отличаться друг от друга.

Гласные и согласные

Рассматривая тему произношения гласных, в первую очередь необходимо уделить внимание их классификации по интонации, ведь все звуки этой группы можно условно разделить на ударные и безударные. Под ударными гласными подразумеваются те звуки, которые имеют сильную позицию в слове, полностью меняя его интонацию. Отчетливое звучание, а также безошибочная возможность определения подъема и ряда позволяет выделить ударную из всех гласных конкретного слова.

Что касается безударных, то их отличительной характеристикой является стертость, сопровождающаяся слабой позицией, нередко полностью теряющейся в процессе произношения. При этом определяющую позицию играет размещение безударных гласных в слове. Если они находятся в предударном слоге, то имеют менее выраженную редукцию (изменения), чем в любом другом месте.

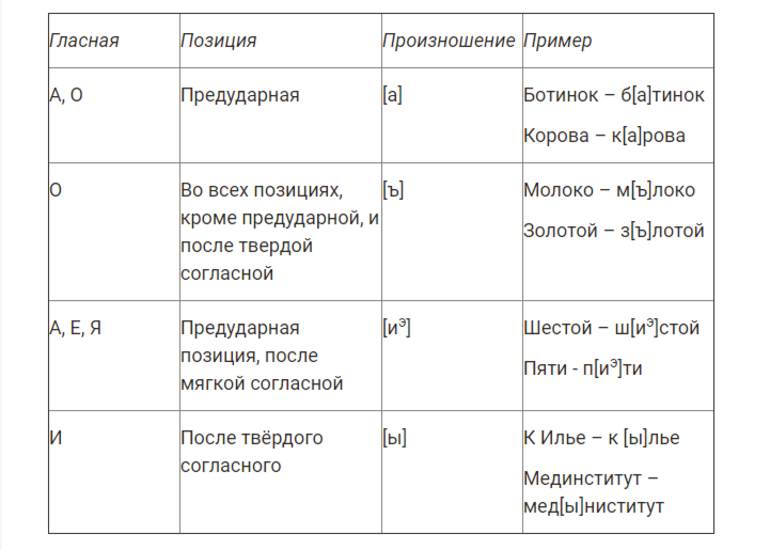

Рассматривая само произношение гласных, стоит привести следующие примеры орфоэпических норм, в которые специально не включаются ударные звуки, и без того имеющие четко обозначенную позицию:

Для более четкого понимания значения этих правил и форм их применения на практике стоит ознакомиться со сводной таблицей наиболее наглядных примеров рассматриваемых норм произношения гласных в русском языке. Выглядит она следующим образом:

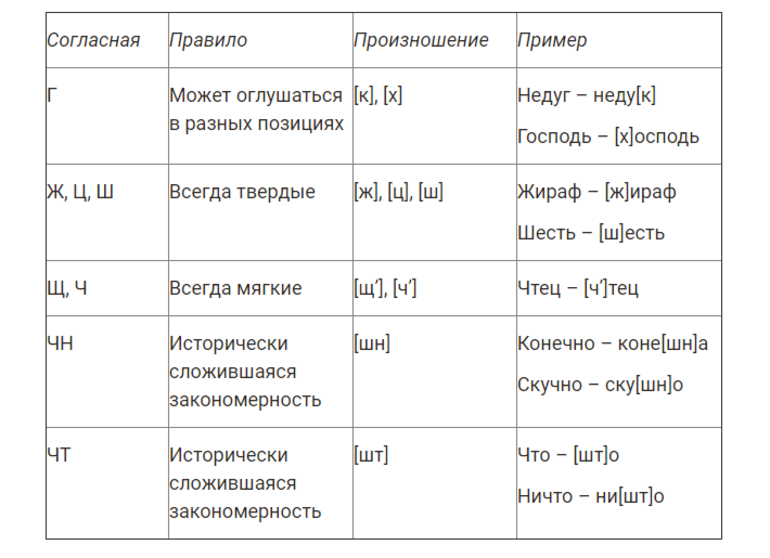

Особое внимание уделяется и произношению согласных, которые имеют свойство меняться в зависимости от своего расположения в словах и различных их сочетаниях. Так, устный стиль изложения этих букв будет разным в зависимости от следующих комбинаций и сочетаний:

Рассуждения в этой области должны иметь подкрепление наглядным примером, ведь только тогда материал может быть усвоен максимально эффективно. Так, довольно подробное отражение изложенной теории можно найти в следующей таблице примеров произношения согласных:

Не следует забывать и об особенностях звучания отдельных морфем в составе определенных слов. Произношение может меняться в окончаниях множественных прилагательных, поставленных в именительный падеж. К примеру, слово «карие» произносится как «карии».

Особенным является и произношение окончания прилагательных среднего и мужского рода, употребляемых в единственном числе родительного падежа, и в качестве еще одного примера можно привести слово «красивого», которое произносится, как «красивова».

Другие нормы

Существует множество других норм произношения, не прописанных в словаре. Проще всего регламентировать все эти правила, вынеся их в следующий список обязательных для запоминания и соблюдения основ орфоэпических норм:

Поначалу изучение всех перечисленных норм орфоэпии и их многочисленных производных может показаться непостижимым, но на самом деле все не так сложно, как кажется. Углубление в родной язык является поистине увлекательным и полезным занятием, способствующим развитию личности.

Русский язык

План урока:

Теоретические основы

Прежде чем изучать словарь с ударениями, нужно узнать, чем занимается орфоэпия. Рассмотрим толкование этого понятия с разных сторон и выясним, какую роль выполняет раздел в русском языке.

Нормы орфоэпии. Понятие и толкование

Орфоэпия является путеводной звездой в мире ударений и верного произношения слов. Этот раздел языкознания устанавливает правила и определяет сильные слоги в словах, благодаря чему наша речь красива и разнообразна. В некоторых словах допускается постановка двойного ударения, то есть произношение будет верным в любом случае.

Ожегов в своем толковом словаре дает следующее определение орфоэпии:

«Правила литературного и разговорного произношения».

А Ушаков толкует это понятие по-другому:

«Образцовое произношение слов в русском языке».

Но оба этих определения дают четкое представление о том, что такое орфоэпия: раздел языкознания, который устанавливает правила ударений в словах и изучает нормы употребления звуков в русском языке. Только орфоэпические нормы регламентируют верное произношение ударных слогов, иные правила не могут устанавливать эти параметры.

Орфоэпические нормы делятся на:

Функции орфоэпии. Значение в русском языке

Как и любая другая часть русского языка, орфоэпия играет очень важную роль в произношении тех или иных единиц речи.

Орфоэпические нормы выполняют ряд функций, среди которых присутствуют:

Именно поэтому орфоэпия считается одним из главных разделов науки о русском языке. Без нее не было бы чётких правил произношения, что позволяло бы каждому человеку коверкать слова и произносить их в произвольном виде, истребляя древний и могучий язык.

Особенности и основные правила орфоэпии

Данный раздел языкознания занимается не только постановкой ударения, но и произношением, которые за многие годы может сильно измениться. Почти ни одно слово не дошло до нас таким, каким оно было в самом начале. Например, произношение [чн] сейчас не распространено и сохранилось лишь в некоторых словах:

Скворечник, прачечная, пустячный и т.д.

К основным орфоэпическим нормам относятся следующие правила:

Это перечень самых основных правил произношения, на которых держится весь русский язык. Что касается ударений, то там нет особых правил, там есть лишь закономерности, которые нужно замечать. Но иногда даже проведение аналогий не помогает определить ударный слог – все нужно запоминать.

Орфоэпия в существительных

В именах существительных нельзя выявить закономерность постановки ударения в исходных словах. Оно может быть в любой части слова. Здесь нужно будет только запомнить самые основные и трудные случаи. Они есть в каждом орфоэпическом словаре.

Единственное, в чем можно заметить закономерность – переход из единственного числа во множественное. Допустим, если ударение в слове торт попадает на букву «о», то и во множественном числе оно будет падать на эту букву: тОрты.

Подобные примеры перехода:

Словарь самых часто встречаемых и трудных случаев:

Орфоэпия в прилагательных

Эти части речи допускают ударение только в самой основе слова или на окончании. Те прилагательные, которые меньше всего встречаются в обиходе, чаще всего имеют ударение на основе, стилистически средние – на окончании. Это не сложно заметить, если открыть книгу и на одной странице проанализировать все имена прилагательные. Данное явление объясняется разграничением данных частей речи на несколько разрядов.

Среди прилагательных встречаются слова с двойным ударением. Среди них:

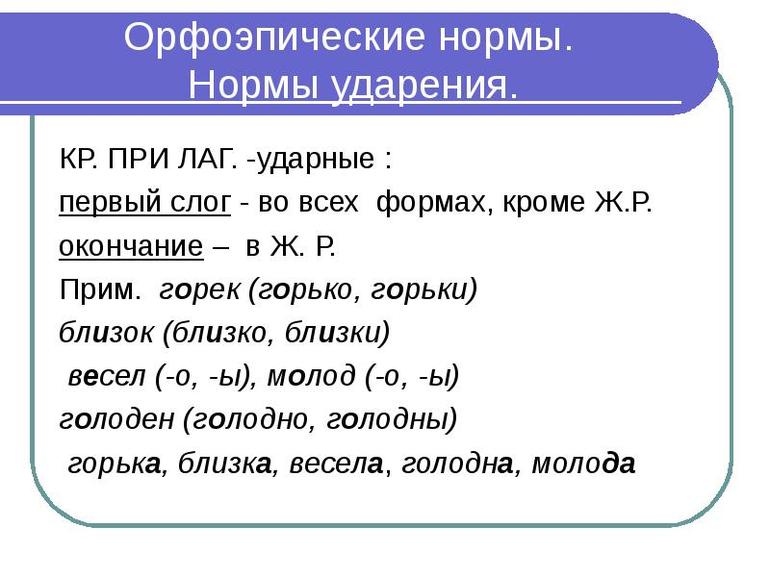

Основные трудности настигают при постановке ударения в кратких формах прилагательных. Оно может быть отличное от исходного слова, что запутывает и толкает на ошибки.

Но есть и закономерные цепочки. Вот пример одной из них:

НемЫслимый – немЫслим – немЫслимо – немЫслима и т.д.

В словах с подвижным ударным слогом лучше всего обращать внимание на род. Средний и мужской роды часто предполагают ударение на основу, а в женском роде оно выпадает на окончание.

СтрОйный – стрОйно – стрОен – стройнА

Прилагательные очень часто употребляют для усиления степени сравнения каких-либо объектов. В этом случае применяется особая орфоэпическая норма. Она заключается в том, что в краткой форме женского рода ударный слог выпадает на окончание, в то время как в сравнительной степени слова оно будет на суффиксе.

ЖивА – живЕе, молодА – молодЕе и т.д.

Существуют случаи, когда ударной является гласная в основе. В этом случае инициатива ударения сохраняется на данном промежутке слова.

ПассИвна – пассИвнее, подозрИтельна – подозрИтельнее и т.д.

Иногда прилагательные можно запомнить от исходных слов. Например, грушевый сок от слова «груша». Это означает, что ударение будет ставиться над буквой «у».Есть слова-исключения, которые просто необходимо запомнить, потому что данные орфоэпические нормы не подчиняются общим правилам.

Орфоэпия в глаголах, причастиях и деепричастиях

Эти единицы языка считаются самыми сложными для запоминания. Разберем орфоэпические нормы в каждой из них

Глаголы

Самые трудные случаи встречаются в глаголах прошедшего времени. Чтобы не ошибиться при выборе ударного слога, достаточно просто поставить его в начальную форму. Ответом и будет ударение в инфинитиве.

ЛежАть – лежАла, ходИть – ходИла, закАнчивать – закАнчивала и т.д.

Но не все слова женского рода поддаются этому правилу. Встречаются и такие случаи, при которых ударной гласной становится буква в окончании. Список этих глаголов нужно запомнить, чтобы при встрече с ними не растеряться и правильно произнести их:

Но встречаются и некоторые слова, исключающие данное правило. К ним относятся:

Вылить, выжить, вызвать, красть, послать, слать, класть.

Последняя закономерность, присущая глаголам в русском языке в разделе орфоэпии, закачается в положении ударения возвратных глаголов. Если часть речи возвратная и находится в прошедшем времени, значит сильный слог переносится на окончание слова.

ПринЯться – принялАсь, принялОсь, принялсЯ.

Эта норма пришла из литературных произведений и художественного языка.

Причастия и деепричастия

ПривезЁнный – привезЁн – привезенА – привезенЫ.

МолОть – мОлотый, полОть – пОлотый и т.д.

Все страдательные причастия, в основе которых есть слова лить или пить, отличаются нестабильным ударением, употреблять его можно в разных вариациях. Говоря о деепричастиях, можно сделать вывод, что это самая простая часть речи в постановке ударения. Ударной остается та же буква, что и в начальной форме слова. Не нужно запоминать ничего помимо этого простого правила.

ПолИв, предпринЯв, создАв, продАв, отменИв, начАв, прибЫв и т.д.

Словарь трудных случаев деепричастий:

Типовые задания ЕГЭ по русскому языку по теме «Орфоэпические нормы»

В конце 11 класса всем выпускникам предстоит сдача Единого Государственного экзамена. Он включает в себя задание и на орфоэпические нормы. Оно является 4 номером в КИМах и требует тщательной подготовки. Рассмотрим его более подробно.

4 задание ЕГЭ по русскому языку. Особенности 2020

Здесь ученикам предстоит из пяти представленных слов с расставленным ударением выбрать то, где ударная гласная определена неверно. Для этого нужно помнить все орфоэпические нормы и правила постановки ударений в частях речи. Иногда попадаются очень простые варианты, среди которых можно сразу отмести неверное.

Для начала нужно отброс ить точно те, в которых уверены. Останутся несколько слов, употребление которых забылось. В этом случае нужно действовать по аналогии с теми частями речи, к которым относятся оставшиеся варианты. По такой схеме допустить ошибки в задании практически невозможно.