что такое обводненность скважины

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Обводненность скважин определяют систематическим, отбором проб жидкости, поступающей из скважин, и автоматическим контролем за обводненностью. [2]

Обводненностью скважины называется относительное содержание воды в добываемой жидкости, обычно выраженное в процентах. Динамика обводнения нефтяных скважин обусловливается в основном характером обводнения нефтяных пластов. Как будет показано в последующих разделах, характер обводнения пластов-коллекторов весьма различен и зависит от свойств продуктивных пластов, начальных условий залегания нефти в пласте и системы разработки нефтяных месторождений. Но главное влияние на характер заводнения, а следовательно, и на динамику обводнения оказывает послойная и зональная неоднородность пластов. В первую очередь и интенсивно обводняются наиболее проницаемые прослои пласта, а слабопроницаемые слои заводняются очень медленно. Неравномерное обводнение пластов по их мощности и простиранию усиливается при высоком соотношении вязкости нефти и воды. [3]

Увеличение обводненности скважин привело к усилению воздействия на узлы агрессивной высокоминерализованной пластовой жидкости. [5]

Причина обводненности скважин из-за наличия глинистой корки между стенками скважин и цементным кольцом присуща всем месторождениям. Реальность обводнения скважин по этой причине зависит от расстояния между водоносными и нефтеносными пластами. [6]

Действительно, обводненность скважины зависит от обводненности элемента, в котором эта скважина расположена. Если вода проникла через границу ячейки, а значение водонасыщенности принято средним для ячейки при численном решении, то считается, что вода проникла во всю ячейку, а следовательно, и в скважину. Отсюда следует более ранний прорыв ее в скважину при численном решении. Затем в зависимости от обводненности ячейки добавочное сопротивление меняется, вследствие чего имеем иную картину изменения дебита жидкости по сравнению с эталоном при прорыве воды в скважину. При аппроксимации исходной области прямоугольной ( квадратной) сеткой получаемое решение близко к точному в точках, далеких от скважин. Однако время подхода фронта к скважине, форма языка, динамика обводнения скважины не могут быть достаточно точно определены с помощью равномерной прямоугольной сетки. [8]

Эксплуатация при обводненности скважин более 98 % может допускаться лишь в отдельных случаях, при сочетании благоприятных геологических и организационных условий, делающих продолжение их работы экономически целесообразным. [9]

Высокая степень обводненности скважин в макронеоднородных пластах объясняется прорывами закачиваемой воды по наиболее проницаемым пропласткам. У первых темп роста добычи нефти при одинаковой промытости породы более низкий. Языкообразный прорыв воды обнаруживается на характеристике вытеснения скв. [10]

Для предотвращения обводненности скважин на Ромашкин-ском нефтяном месторождении автором предложена установка силикатных или силикатно-солевых ванн после г ончания бурения. [12]

Влияние степени обводненности скважин на эффективность показана на рис. 24 для трех групп скважин, введенных в работу в 1972, 1973 и 1974 гг. соответственно. Как видно из рисунка, найти универсальную зависимость для всех групп не удается. [14]

Прогнозирование обводнённости скважин с помощью методов машинного обучения

Привет Хабр! По основной профессии я инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений. Я только погружаюсь в Data Sciense и это мой первый пост, в котором хотел бы поделиться опытом применения машинного обучения в нефтяной сфере.

Предсказание добычи скважинами нефти и газа является одним из самых важных в нефтяной и газовой промышленности. Без обоснованного прогноза добычи невозможно принимать решения о рентабельности проектов, капитальных вложениях, бурении новых и операционном планировании эксплуатации существующих скважин.

В данной статье я хочу поделиться опытом создания модели машинного обучения применительно к нефтегазовой сфере. Цель построения модели была предсказать один из параметров работы скважин и проверить способность модели предсказать обводнённость существующих скважин и скважин, которые планируется пробурить (кандидаты на бурение).

Данные по добыче фактически являются временными рядами, что предполагает построение более сложной модели. С целью упрощения и ускорения было принято решение строить модель на конкретно выбранную дату.

Обзор: как прогнозируют добычу нефти и газа

В настоящий момент кроме классического аналитического способа оценки (эксель + метод матбаланса) общепринятым является построение геологической (статической) и гидродинамической (динамической) моделей, на основе которой принимаются решения.

Геологическая модель строится на основе скважинных данных (обычно с использованием сейсмики). В начале строится трехмерная сетка (каркас) продуктивных пластов. Далее каждой ячейке сетки присваивают такие свойства породы как пористость, проницаемость, водо- нефте- газонасыщенности, давление и прочие.

После этого на основе статической модели рассчитывается динамическая модель, которая отличается от геологической тем, что она рассчитывает как вышеуказанные параметры ячеек меняются во времени в зависимости от того сколько добывают скважины и наоборот. Динамическая модель помогает ответить на вопрос где бурить новые скважины и сколько возможно добыть нефти.

Гидродинамическая модель в 3D представлена на самой первой картинке (выше).

Скважины бурят не только для добычи нефти и газа. Через скважины получают подавляющее большинство данных о недрах.

Скважинные данные включают в себя:

данные полученные при спуске приборов в скважину (например давление, температура, глубина нефте/газо-насыщенного пласта, кажущееся сопротивление породы, радиоактивность и прочие..),

Типичный профиль добычи нефти во времени (в данном случае по годам) выглядит вот так:

Построение модели

Входными данными для обучения модели были выбраны следующие параметры скважин:

Cum oil: накопленная добыча нефти

Days: количество дней работы скважины (до момента обводнения (и её остановки по нерентабельности) или до текущего момента в случае если скважина в работе).

In prod: скважина в работе/остановлена по обводнению

Q oil: текущий дебит нефти

wct: текущая обводнённость

Bottom perf: глубина низа интервала перфорации

x, y: координаты скважины

Импортируем необходимые библиотеки

Загружаем исходные данные на определённую дату из экселя и визуализируем датафрейм.

В процессе построения модели было выявлено, что загрузка координат скважин в модель «как есть» работает неплохо. Но значительное улучшение качества модели происходит если трансформировать координаты в матрицу расстояний между скважинами. Таким образом мы даём возможность алгоритму сразу распознать, что ближайшие скважины имеют больший вес, чем удалённые.

Конструирование признаков

Рассчитываем матрицу евклидовых расстояний между скважинами из их координат.

Извлекаем список имён скважин. Присваиваем имена скважин колонкам матрицы расстояний.

Проверка модели

Ввиду малого количества данных протестируем модель методом слепого тестирования. Создаём тренировочный дата сет, удаляя из него скважины, выбранные для теста и прогноза

Создаём тестовый датасет

Создаём тренировочный DataFrame признаков X_1. Удаляем категорийный признак (имя скважины) и предсказываемое значение wct.

Создаём тренировочный вектор целевых значений y_1

Создаём тестовый вектор целевых значений y_test_1

В качестве алгоритма был выбран обычный Random Forest Reggressor, как наиболее универсальный алгоритм, подходящий для большинства типов данных.

R2 метрика на тренировочной метрике превышает R2 на тестовой 1%. Это означает, что модель отлично обучилась.

Сравним предсказанную обводнённость с фактической на тестовой выборке, которая не использовалась при обучении модели (blind test)

Сравним предсказанную обводнённость с фактической на тренировочной выборке

Вычислим среднее отклонение обводнённости:

Видим, что среднее отклонение по обводнённости составляет 8%, что является приемлемым результатом.

Создание модели на всех доступных данных

Создаём тренировочный дата сет, удаляя из него скважины, выбранные для прогноза

Создаём датасет для прогнозирования из скважин, удалённых на предыдущем шаге.

Предсказываемый параметр WCT (обводнённость) сейчас = NaN.

Создаём тренировочный DataFrame признаков x_2. Удаляем категорийный признак (имя скважины) и предсказываемое значение wct.

Создаём тренировочный вектор целевых значений y_2 и обучаем модель.

R2 повысилось. Или модель переобучилась или большее количество данных помогло точнее настроить модель

Сравним предсказанную обводнённость с фактической на тренировочной выборке.

Величина средней ошибки обводнённости снизилась до 6,5. Отлично!

Предсказываем обводнённость по боковым стволам:

Выводим список признаков в порядке убывания их важности и строим диаграмму важности признаков.

Вывод

Предсказание параметров работы скважин возможно различными методами. Одни из них являются очень сложными и трудозатратными (геолого- гидродинамические модели), другие простыми и быстрыми (матбаланс, кривые падения добычи).

Данный пример построения модели и сравнение прогноза с реальными данными позволяет сделать вывод, что даже очень простая модель «без наворотов» хорошо предсказывает параметры работы скважин. Это означает, что что в копилку инженера по разработке месторождений нефти и газа добавляется ещё один метод выполнения рабочих задач, который к тому же позволяет решить поставленную задачу в весьма сжатые сроки.

Примечания

Данная модель слабо чувствительна к местоположению. Модель «не знает», что за пределами определённой зоны нефти нет. Для решения этой проблемы можно найти и загрузить данные по «сухим» скважинам которые были пробурены по окружению и не нашли нефть. Также можно создать искусственные данные на контуре нефтеносности с нулевыми дебитами по нефти. В данном примере, я не применял ни одни из способов дабы не усложнять модель.

Цель исследования была в том, чтобы оценить применимость методов машинного обучения в этой области. Задача выбрать наилучший алгоритм не ставилась, поэтому сравнения разных алгоритмов не проводилось.

Скважинные данные не являются открытыми данными, а являются собственностью компании, владеющей лицензией на разработку месторождения. Поэтому для иллюстрации выполнной работы были сгенерированы искусственные скважинные данные, которые доступны для данной работы.

Борьба с обводнением скважин

Рубрика: Технические науки

Дата публикации: 15.02.2020 2020-02-15

Статья просмотрена: 1431 раз

Библиографическое описание:

Билянский, К. В. Борьба с обводнением скважин / К. В. Билянский. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 7 (297). — С. 16-18. — URL: https://moluch.ru/archive/297/67366/ (дата обращения: 28.11.2021).

На многих месторождениях России наблюдается сильное обводнение скважин. По мере вытеснения пластового флюида водой случается неизбежное заводнение скважин водой, правда в последнее время виной этому ещё и отслужившие свой срок скважины, это приводит к уменьшению дебитов и в некоторых случаем к полному его прекращению. В данной работе рассматриваются причины обводнения скважин, проблемы из-за обводнения скважин и различные методы предотвращения и устранения обводнения скважин.

Ключевые слова: обводнение, скважины, нефть, газ.

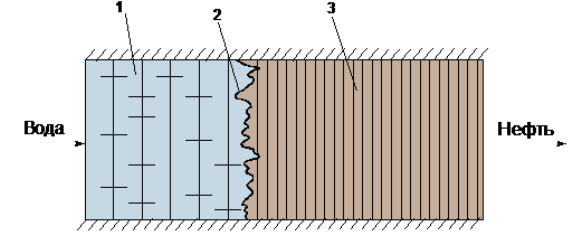

Обводнение скважин естественный процесс в ходе разработки любого месторождения углеводородных ресурсов, это является достаточно большой и широко распространенной проблемой. Обводнение скважин происходит в результате перемещения водонефтяного контакта во внутреннюю часть залежи, где раньше была нефть, неоднородность пласта оказывает на это не малое влияние. Эксплуатация при обводненности скважины более 98 % может допускаться только в отдельных случаях, при сочетании благоприятных геологических и организационных условий, делающих продолжение их работы экономически целесообразным. [5] (рис.1).

Рис. 1. Схема движения воды в пласте: 1 — вода, 2 — водонефтяной контакт, 3 — нефть

Вода так же может поступать вследствие разрушения обсадных колонн (трещины рис. 2., через резьбовые соединения),

Рис. 2. Сквозные отверстия обсадной колонны в результате коррозии

Такие разрушения возникают из-за плохого цементирования, химической коррозии (рис.3).

Рис. 3. Коррозия обсадной колонны

Также возможен переток флюидов из других пластов из-за некачественной изоляции пластов. Обводнение скважин является главной причиной перевода эксплуатационных скважин в бездействующий фонд. [1] По состоянию на 01.01.2000 общий фонд ОАО «Газпром» составлял 9716 скважин, из которых 53,3 % приходилось на действующий фонд. Его «старение» вызывает необходимость постоянного проведения ремонтно-восстановительных работ. На начало 2000 г. в ожидании капитального ремонта скважин находилось 62,3 % бездействующего фонда [2]. Огромное количество скважин в России было пробурено ещё Советским Союзом в 196Х-198Х годах, и в настоящее время требуют ремонта, из-за большого времени эксплуатации этих скважин наблюдается сильное обводнение, разрешение призабойной зоны пласта, разрушение обсадных колонн.

Проблемы, возникающие из-за обводнения скважины:

− Достоверность газового фактора понижается, что влияет на всю проектную технологию разработки пласта

− Дебит скважин становится недостоверным

− Снижению текущей добычи нефти

− Снижение дебита газовых скважин

− Необходимость сепарации большего количества жидкости, увеличивается риск гидратообразования

Снижение обводнения скважин можно добиться группой методов регулирования процесса разработки. Уменьшение обводненности можно достичь оптимизацией работы нагнетательных и добывающих скважин, так же можно применить третичные методы разработки месторождений. Если обсадные колонны нуждаются в ремонте, то следует провести ремонтно-изоляционные работы: ликвидировать негерметичность обсадных колонн, изоляция отдельных водонесущих пластов, изоляция обводненных в следствии выработки пластов [3]. В газовых скважинах есть два этапа обводнения: начальный и конечный. Начальный это когда вода только начинает выноситься с забоя на поверхность, конечный, когда вода начинает накапливаться в насосно-компрессорных трубах и создает столб жидкости. Избавиться от обводненности можно при помощи следующих методов: плунжерный подъем жидкости, продувки и газлифт, применение ПАВ для вспенивания и подъема жидкости [4].

Чтобы грамотно принять решение, как бороться с обводнением, нужно знать приток воды и её состав, зная эти составляющие можно эффективно контролировать характер обводнения пласта и скважины.

Добыча нефти и газа

Изучаем тонкости нефтегазового дела ВМЕСТЕ!

Борьба с обводнением скважин

Обводнение добывающих скважин при водонапорном режиме— процесс естественный и закономерный, происходящий вследствие продвижения ВНК во внутреннюю область залежи, ранее насыщенную нефтью.

Причины и пути преждевременного обводнения.

Отбор нефти может сопровождаться прорывами воды в добывающие скважины. Причинами прорывов можно назвать:

проницаемостную зональную (по площади) и слоистую (по толщине пласта) неоднородность залежи; вязкостную и гравитационную неустойчивость вытеснения; особенности размещения добывающих и нагнетательных скважин;

2) залегание подошвенной воды; наклон пласта, растекание фронта вытеснения;

наличие высокопроницаемых каналов и трещин, особенно в трещиновато-пористом коллекторе;

4) негерметичность эксплуатационной колонны и цементного кольца. В основном преждевременное обводнение может происходить в результате:

а) образования «языков» закачиваемой воды по площади зонально неоднородной залежи (охват заводнением по площади);

б) конусообразования подошвенной воды;

в) опережающего продвижения воды по наиболее проницаемым пропласткам в неоднородном слоистом пласте (охват по толщине пласта);

г) опережающего прорыва воды по высокопроницаемым трещинам;

д) поступления воды из верхних, средних и нижних водоносных пластов вследствие негерметичности колонны и цементного кольца.

Преждевременное обводнение пластов и скважин приводит к существенному снижению текущей добычи нефти и конечной нефтеотдачи (вода бесполезно циркулирует по промытым зонам, а в пласте остаются целики нефти), к большим экономическим потерям, связанным с подъемом на поверхность, транспортированием, подготовкой и обратной закачкой в пласт больших объемов воды, с необходимостью ускоренного ввода в разработку новых месторождений для компенсации недоборов нефти. Проблема борьбы с обводнением пластов и скважин становится все более актуальной.

Методы борьбы с обводнением.

Разработка нефтяных залежей в условиях вытеснения нефти водой сопровождается отбором значительных объемов пластовой воды при обводненности до 98 % и более. Поэтому подчеркнем, что осуществление изоляционных (ремонтно-изоля-ционных) работ (РИР) целесообразно только в случаях преждевременного обводнения скважин. Основным назначением РИР следует считать обеспечение оптимальных условий выработки пласта для достижения проектного коэффициента нефтеотдачи.

Четкое формулирование целей изоляционных работ, обоснованный выбор метода и технологии его осуществления могут быть выполнены только при наличии ясных представлений о путях обводнения скважин. Для изучения путей поступления воды применяют промыслово-геофизические методы исследования: в необсаженных скважинах—электрокаротажи; в обсаженных—методы закачки радиоактивных индикаторов (изотопов), термометрию, импульсный нейтронно-нейтронный каротаж (ИННК), закачку азота и др. Однако эти методы еще не всегда надежны. Поэтому вопрос о возможности изоляции притока воды зачастую приходится решать опытным путем, на основании результатов самих изоляционных работ.

Классификация изоляционных работ и методов изоляции

В зависимости от цели все РИР можно подразделить на три вида:

-ликвидация негерметичности обсадных колонн и цементного кольца;

-отключение отдельных пластов;

-отключение отдельных обводненных (выработанных) интервалов пласта, независимо от их местоположения по толщине и характера обводнения (подошвенная вода, контурная, закачиваемая), а также регулирование профиля закачки воды в нагнетательных скважинах.

Путями притока воды и ее поглощения могут быть поры, трещины, каверны и другие каналы различного размера. С технологических позиций методы изоляции притока и регулирования профиля приемистости воды целесообразно разделить по степени дисперсности изолирующих (тампонирующих) материалов на четыре группы с использованием:

1) фильтрующихся в поры пласта тампонирующих растворов;

2) суспензий тонко-дисперсных тампонирующих материалов;

3) суспензий гранулированных (измельченных) тампонирующих материалов;

4) механических приспособлений и устройств.

Поступление частиц в поры зависит в основном от соотношения размеров (диаметров) пор и частиц. Если диаметр пор > 10диаметров частиц, то дисперсные частицы свободно перемещаются по поровым каналам; при д.п =2д.ч для трещин.

В настоящее время предложено множество различных тампонирующих материалов. Механизмы создания тампонирующих барьеров основаны на известных физических явлениях и химических реакциях (взаимодействие реагентов между собой или с пластовыми флюидами, полимеризация, поликонденсация, диспергирование, плавление, кристаллизация, кольматация, гидрофобизация и др.). Тампонирующий барьер в результате может быть представлен гелем, эмульсией, пеной, дисперсным осадком или твердым телом, при этом он должен выдерживать создаваемые в пласте градиенты давления. Эти материалы можно создавать на основе различных смол (ТСД-9, ТС-10), растворов полимеров (гипан, ПАА, метас, тампакрил и т. д.), органических соединений (вязкая дегазированная нефть; углеводородные растворители, насыщенные мазутами, битумом, парафином; эмульсии нефти, нефтесернокислотные смеси и т. д.), кремнистых соединений (силикагели) и других неорганических веществ (силикат натрия, кальцинированная сода и т. д.), а также их сочетаний.

Дисперсной средой суспензий служат жидкости на водной или углеводородной основе, а также фильтрующиеся в поры тампонирующие материалы. В качестве дисперсной фазы (наполнителей) предложено использовать частицы (порошок, гранулы, куски волокна, стружка) цемента, глины, парафина, высокоокисленных битумов, рубракса, скорлупы грецкого ореха, полиолефинов (полимеров), магния, древесных опилков, кожи, асбеста, гашеной извести, песка, гравия, утяжелителей бурового раствора, резины (резиновая крошка), а также нейлоновые шарики и др.

По механизму закупоривания пористой среды эти методы делятся еще на селективные и неселективные. Методы селективной изоляции подразделяют еще на две группы методов, которые основаны на использовании:

1) селективных изолирующих реагентов, образующих закупоривающий поровое пространство материал (осадок), растворимый в нефти и нерастворимый в воде;

2) изолирующих реагентов селективного действия, образующих закупоривающий поровое пространство материал только при смешении с пластовой водой и не образующих—при смешении с пластовой нефтью.

Каждый метод изоляции имеет свои области эффективного применения при проведении одного или нескольких РИР. Его выбирают в зависимости от геолого-физических особенностей продуктивного пласта или пласта-обводнителя, конструкции скважины, гидродинамических условий, существующего опыта проведения РИР на данном месторождении, оснащенности материалами, техникой и т. д. Наиболее широко применяют цементные суспензии и составы смолы ТСД-9. Первые не фильтруются в пористую среду и могут заполнять каналы размером более 0,15мм, а вторые фильтруются в пористую среду и отверждаются во всем объеме.

Ликвидация негерметичности обсадных колонн и цементного кольца.

Основная причина нарушения обсадных колонн—коррозия наружной и внутренней поверхностей труб в агрессивной среде пластовых и сточных вод. В большинстве случаев нарушения имеют вид щелей, расположенных вдоль образующей труб. Ширина щелей достигает 5 см, длина — 1 м. Иногда негерметичны резьбовые соединения, что связано с недовинчиванием труб.

Основной причиной негерметичности цементного кольца — низкое качество цементирования обсадных колонн в скважинах, что обусловлено применением нестандартного цемента или приготовлением цементных растворов с завышенными водоцементными отношениями.

Аналогично изолируют верхние или нижние воды, создают цементный стакан на забое или цементный мост, изолируют фильтр при возврате скважины на выше- или нижележащий пласт (возвратные работы), цементируют дополнительную колонну или хвостовик в скважине, ликвидируют перетоки закачиваемой воды в непродуктивные пласты в нагнетательных скважинах, а также осуществляют крепление неустойчивых пород в призабойной зоне.

С целью повышения проникающей способности цементных суспензий их затворяют на нефти (нефтецементные суспензии) или «облагораживают» вводом специальных добавок (диэтиленгликольаэросил, метоксиаэросил и др.).

Отключение отдельных пластов.

Различие геолого-физических характеристик пластов (коллекторские свойства, толщина) обусловливает разновременность их выработки (обводнения) и, следовательно, необходимость отключения каждого выработанного (обводненного) пласта с целью обеспечения нормальных условий выработки остальных.

Отключение отдельных пластов может быть достигнуто созданием в отключаемом пласте непроницаемой оторочки вокруг ствола скважины, установкой «летучек»—перекрытием интервала отключаемого пласта трубой меньшего диаметра с последующим цементированием или продольно-гофрированным патрубком, спуском пакера, а нижних пластов—еще созданием забойной пробки (непроницаемого моста).

При отключении средних или верхних пластов в интервале ниже подошвы отключаемого пласта создают в колонне искусственные пробки: песчаные, глиняные, глинопесчаные, цементные, резиновые, резинометаллические, деревянные. Применение нашли песчаные пробки, создаваемые засыпкой вручную или намывом насосным агрегатом при скорости восходящегопотокане более 4 м/с.

Для создания непроницаемых оторочек более эффективно применение фильтрующихся в поры составов смолы ТСД-9.

В случае слоистого строения пластов обводнение подошвенной водой можно рассматривать как обводнение «нижней» водой и применять соответствующую технологию отключения нижнего пласта или ликвидации негерметичности цементного кольца (заколонного пространства). В монолитных пластах необходимо создание искусственных экранов-блокад либо закачкой через специально созданные в пределах ВНК. отверстие легкофильтрующихся в пласт реагентов (гипан, нефтесернокислотная смесь и др.) на глубину до 5—10 м с последующим перекрытием цементным стаканом, либо закачкой тампонирующих материалов в предварительно созданную горизонтальную трещину гидроразрыва пласта.

Отключение отдельных обводненных интервалов пористого пласта.

Этот вид РИР недостаточно изучен и наиболее сложен в аспекте обоснования целесообразности осуществления в конкретной скважине, выбора тампонирующих материалов и требуемых объемов нагнетания. И. А. Сидоров, Ю. А. Поддубный и другие показали, что такие работы эффективны при четком разделении разреза на пропластки, обособленные друг от друга на участке дренирования скважины. Обособленные обводненные пропластки можно отключить как обводненные пласты.

В пластах, характеризующихся по геофизическим данным как монолитные, принципиальная возможность ограничения притока воды при отключении обводненных интервалов обосновывается возможным наличием в разрезе непроницаемых прослоев. Эти прослои не выделяются геофизическими методами исследования, хотя могут создавать условия для надежной изоляции обводненных пропластков.

Естественно, в условиях такой неопределенности должны применяться методы селективной изоляции. На практике нашли применение селективные и неселективные методы. Причем последние нередко осуществляют по схеме селективной изоляции, предусматривающей закачку изоляционного реагента по всей толщине продуктивного пласта и в случае необходимости (например, при образовании стакана из смолы ТСД-9) последующее вскрытие его в прежних интервалах (разбуривание стакана и перфорация).

При полном закупоривании каналов нефтерастворимым селективным материалом проницаемость не восстанавливается. Методы селективной изоляции, основанные на смешении двух, или нескольких реагентов, или реагента с пластовой водой, как показал В. А. Блажевич, только частично ограничивают приток воды, так как получаемый объем закупоривающего осадка недостаточен или мгновенное образование осадка на контакте растворов затрудняет их перемешивание.

В случае неоднородного, слоистого строения пластов в первую очередь вырабатываются, а следовательно, и обводняются наиболее проницаемые пропластки. Они же прежде всего должны поглощать закачиваемую жидкость, в том числе и изоляционную. Распределение потоков в нефте— и водонасыщенные интервалы определяется соотношениями проницаемостей пропластков и вязкостей нефти и воды, а также вязкостью изоляционного реагента. Поэтому различные реагенты с учетом этих и других условий показали себя по-разному на конкретных месторождениях. Наиболее предпочтительны гидрогели (типа ВУС на основе ПАА и гипана, силиката натрия), твердеющие во всем объеме составы типа ГТМ-3 или АКОР (смолка-этилсиликат), нефтесернокислотная смесь, кислый гудрон и др.

Ограничение притока воды в трещиноватых и трещиновато-пористых пластах.

Преждевременное обводнение скважин, эксплуатирующих такие пласты, связано с прорывами воды по высокопроницаемым трещинам. Малоэффективными оказались работы с использованием материалов, которые не образуют объемно-связанный тампон и обладают низкими градиентами сдвига, что сопровождается их выносом из трещин при эксплуатации скважин. Более эффективно использование цементных и пеноцементных суспензий, вязкоупругих составов на основе ПАА.

Высокой эффективностью характеризуется также использование суспензий полиолефинов (ППП и ПБП), рубракса и высокоокисленных битумов (ВОБ) в виде частиц, широкой фракции от 0,5 до 20 мм. По предложению сотрудников СевКав-НИПИнефти в суспензию дополнительно вводят частицы полу-водного гипса, реагирующие с пластовой водой и повышающие прочность водоизолирующего барьера. Для каждого пласта, характеризующегося определенным раскрытием трещин и поперечными размерами пор матриц, должны быть подобраны дисперсные системы с соответствующей гранулометрической характеристикой.

Регулирование профиля приемистости воды в нагнетательных скважинах.

В призабойной зоне нагнетательных скважин всегда существует система трещин, раскрытость и протяженность которых определяется репрессией и прочностными характеристиками породы. Причем проницаемости трещин существенно разнятся между собой. Тампонирование высокопроницаемых трещин вызывает движение воды в обход по менее проницаемым и новым трещинам. Аналогичное происходит и в призабойной зоне добывающих скважин. Работы считаются эффективными, если удалось уменьшить поступление воды в один узкий интервал пласта и обеспечить или увеличить поступление ее в другие интервалы. Это можно достичь закачкой суспензии водонерастворимых гранулированных материалов, например, рубракса, высокоокисленного битума, частично гранулированного магния, гранулометрический состав которых соответствует раскрытости трещин.

Менее эффективны суспензии тонкодисперсных материалов, гелеобразующие, коллоидные и другие жидкие составы, так как они поступают во все трещины соответственно их проницаемостям и создают там тампон, а также заиливают поры пористых блоков.

Если высокопроницаемая трещина связывает нагнетательную и добывающую скважины, то вода быстро прорывается по ней. Естественно, при наличии такой протяженной одной или системы высокопроницаемых трещин между зонами нагнетания и отбора преждевременный прорыв можно предотвратить или ликвидировать только тампонированием трещин в глубине пласта между данными зонами. Локальное тампонирование в призабойной зоне как нагнетательной, так и добывающей скважины может обеспечить только кратковременный эффект. Такие трещины выявлены путем закачки в нагнетательные скважины индикаторов (водных растворов красящих веществ) на Тишковском и других нефтяных месторождениях. В настоящее время ведутся исследования по разработке способов создания потокоотклоняющих барьеров в глубине пласта.