что такое нуц у чеченцев

Урок №5 Семья и родственники- Доьзал а, гергара нах а

В этом уроке Медина и Асхаб побеседуют о семье и ближайших родственниках.

Медина: Здравствуйте, друзья! — МАРШАЛЛА ДУ ШУЬГА, ДОТТАГIИЙ!

Асхаб: Здравствуйте! Как дела, Медина? — МАРШАЛЛА ДУ ХЬОЬГА! МУХА ДУ ГIУЛЛАКХАШ, МЕДИНА?

Медина: Спасибо, хорошо. Давай сегодня поговорим о семье. Ты женат?- БАРКАЛЛА, ДИКА ДУ. ТАХАНА ДОЬЗАЛАХ ЛАЬЦНА КЪАМЕЛ ДЕ ВАЙ? ХЬО ЗУДА ЯЛИЙНА ВУЙ?

Асхаб: Нет, не женат. А Вы замужем, Медина? — ХIАН-ХIА, СО ЗУДА ЯЛИЙНА ВАЦ. ТКЪА, ХЬО МАРЕХЬ ЮЙ, МЕДИНА?

Медина: Да, я замужем. У меня есть дочь- ХIАЪ, СО МАРЕХЬ Ю. ЙОI Ю САН

Асхаб: Как ее зовут? — ХIУН Ю ЦУЬНАН ЦIЕ?

Медина: Ее зовут Марьям. Она учится в 1-м классе — ЦУЬНАН ЦIЕ МАРЬЯМ Ю. ИЗА ХЬАЛХАРЧУ КЛАССЕХЬ ДОЬШУШ Ю.

СЕМЬЯ: ДОЬЗАЛ:

Мой муж САН МАЙРА

Моя жена САН ЗУДА

Мои дети САН БЕРАШ

Твой брат ХЬАН ВАША

Твоя сестра ХЬАН ЙИША

Твои родственники ХЬАН ГЕРГАРА НАХ

Наш папа ТХАН ДАДА

Наша мама ТХАН НАНА

Наши родители ТХАН ДАЙ-НАНОЙ

Ваш сын ШУН КIАНТ

Ваша дочь ШУН ЙОI

Ваши дети ШУН БЕРАШ

Его внук ЦУЬНАН КIЕНТАН КIАНТ

Ее внучка ЦУЬНАН КIЕНТАН ЙОI

Их внуки ЦЕРАН БЕРИЙН БЕРАШ

Как видите, чеченские притяжательные местоимения не различаются по признакам мужского и женского рода, а также единственного и множественного числа. Исключение: ЦУЬНАН (единственное число) — ЦЕРАН (множественное число).

ДОЬЗАЛ — семья

ДЕДА — дедушка

ДЕНАНА — бабушка (по отцу)

НЕНАНАНА — бабушка (по матери)

ДА-НАНА — родители

ДАДА — папа

НАНА — мама

МАЙРА — муж

ЗУДА — жена

БЕРАШ — дети

КIАНТ — сын

ЙОI — дочь

ВАША — брат

ЙИША — сестра

ШИЧА — двоюродный брат, сестра

ДЕВАША — дядя (по отцу)

НЕНАВАША — дядя (по матери)

ДЕЦА — тетя (по отцу)

НЕЦА — тетя (по матери)

КIЕНТАН КIАНТ — внук

КIЕНТАН ЙОI — внучка

МАРДА — свекр

МАРНАНА — свекровь

СТУНДА — тесть

СТУННАНА — теща

НУЦ — зять

НУС — сноха

САН — мой, моя, мои

ХЬАН — твой, твоя, твои

ТХАН — наш, наша, наши

ШУН — ваш, ваша, ваши

ЦУЬНАН — его, ее

ЦЕРАН — их

МЫ ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ ВАШИМ РОДНЫМ! МОГУШ ХУЬЛДА ШУН ГЕРГАРА НАХ

БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАШЕЙ СЕМЬЕ! ИМАН А, БЕРКАТ А ХУЬЛДА ШУН ДОЬЗАЛЕХЬ!

Чеченские тайпы: как это устроено

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Село Беной, Ножай-Юртовский район

Что такое тайп?

Сайпуди Натаева смело можно назвать тайповедом. Он написал десятки работ, посвященных социальной сущности чеченского тайпа. Как и всякий ученый, Сайпуди очень придирчив к словам — не любит, когда тайп называют родом. Он убежден, что слово «братство» куда лучше характеризирует взаимоотношения внутри этой структуры.

— Чеченский тайп отличается от первобытного рода, — подчеркивает историк. — Во-первых, в нем отсутствует кровное родство. Во-вторых, нет коллективного труда. Тайп — это ассоциация родственных и неродственных социальных групп, объединенных едиными интересами и территориальной общностью.

Историк уверен, что своими корнями тайп уходит в глубину тысячелетий, и ссылается на то, что еще в урартских клинописях еков до н. э. встречались топонимы, близкие по названию чеченским тайпам. А окончательно тайпы сформировались в XIV веке, и связано это с нашествием Тимура:

— Население равнины должно было уйти в горы, и в условиях малоземелья, суровой горной природы люди нуждались в объединении для защиты своих интересов. Самой лучшей формой самоорганизации была организация на основе родства.

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению насчет количества тайпов. В советское время этот список содержал от 115 до 135 наименований. Сайпуди Натаев говорит, что в его перечень, составленный на основе научных исследований, генеалогических преданий и фольклорного материала, входит 366 тайпов. Причем многие из них, по мнению историка, уже исчезли, как, например, цой (жрецы), ветанхой (льноводы).

Место тайпа в структуре чеченской нации

Свое название тайп мог взять от местности, реки или села, где проживали его представители. Часто род назывался в честь основателя — допустим, энгеной происходят от предка Энгана. В семантике некоторых тайпов можно углядеть названия профессий. Так, представители тайпа белгатой в исторические времена были земледельцами. Это слово образовано от чеченских «бел» (лопата) и «гота» (пашня). Была среди чеченских тайпов и военная каста: хой — это стражники (в Веденском районе до сих пор есть одноименное селение), чеченхой — воины, носившие «чачан» — чешуйчатые кольчуги. Название тайпа мялхий образовано от слова «малх», что в переводе означает «солнце».

В языческие времена тайпы поклонялись собственным божествам, причем у каждого были свои обряды. Есть целая группа тайпов, которая в домусульманской Чечне составляла касту жрецов: терлой, пхамтой, цонтарой, эрсаной. Цикарой — тоже название чеченского тайпа — переводится как «нашедшие огонь».

Около сорока тайпов названы в честь народностей. Это свидетельствует об их нечеченском происхождении: например, гумкий — кумыки, чергази — черкесы, ногий — ногайцы. Натаев объясняет это тем, что, несмотря на расхожее мнение, вайнахское общество никогда не было закрытым. У чеченцев даже существовал обычай «сту бийна ваша» — «брат, зарезавший быка». Это торжественный обряд жертвоприношения и пиршество в честь принятия в тайп представителя другого рода или нации. С тех пор человек становился полноправным членом этого братства и получал его защиту. Из тайпа могли и изгнать за совершение какого-либо проступка, причем наказанию и осуждению подвергался не только сам преступник, но и его семья.

У чеченского тайпа был ряд отличительных признаков. Это наличие особой территории, собственной тайповой горы, башни и родового кладбища. Жену, кстати, хоронили на кладбище тайпа мужа. Кроме того, во всех тайпах женщины не имели права голоса при обсуждении важных вопросов — все решения принимались исключительно мужчинами. Внутри каждого тайпа был свой свод правил и законов. Всем тайпом помогали семьям или людям, пострадавшим от бедствий и несчастий, а в случае смерти человека траур объявлял весь род. В современных чеченских тайпах, которые насчитывают до десятков тысяч человек, многие из этих правил уже забыты.

Связанные одной ветвью

Со временем тайпы разрастались, и структурное деление внутри них увеличилось. С XV века, с тех пор, как чеченцы начали переселяться на равнину, тайп стал распадаться на гары — ветви, каждая из которых после могла образовать свой собственный тайп. Гары, в свою очередь, распадались на некъий — это слово переводится как «путь» или «потомство».

Каждый чеченец должен был знать своих предков до седьмого колена. На чеченском языке это звучит как ворхи да — седьмой отец. Тот, кто не знал своей родословной до семи поколений, не мог доказать свою принадлежность к народу. Именно этот седьмой предок и становился основателем некъий. Часто фамилию чеченцы берут именно от него. Хотя есть тайпы, которые не придерживаются этого правила, и вот уже на протяжении многих поколений она остается созвучной их роду: Аллероевы, Бильтоевы

Чем малочисленней тайп, тем строже в нем придерживаются экзогамии. Считается, что лучше вступать в брак с представителем другого тайпа. Кроме того, у чеченцев не приняты браки между родственниками в пределах одного некъий, хотя ислам позволяет жениться уже на двоюродной сестре.

Традиционный национальный обряд («Нойцалг1а ваг1ар»)

Наименование: Нойцалг1а ваг1ар

Язык наименования: Чеченcкий

Тип объекта:

Краткое описание ОНН: Первый визиг зятя в дом невесты-жены. Посещение зятем, дома невесты в первый раз) Первая встреча родителей невесты с зятем. У чеченцев, очень много обрядов, обычаев,традиций и прочих процессов связанных со свадьбой, женитьбой, созданием семьи, потому что это одно из самых ответственных моментов в жизни каждого чеченца, да и любого человека, и к этому ответственному шагу чеченцы относятся очень ответственно и скрупулёзно, потому что ни одна из сторон, как со стороны жениха так и со стороны невесты, не хотят ударить лицом в грязь перед соседями, родственниками, обществом. Сама процедура женитьбы, с момента прихода сватов со стороны жениха и забирания невесты из отчего дома, до посещения родителями жениха, родителей невесты ( Мар да, мар нана дар, йо1 де ц1а яр) может продлиться от нескольких дней, до нескольких месяцев, в зависимости от уровня подготовленности сторон, как со стороны жениха так и со стороны невесты. От первого прихода сватов со стороны жениха в дом будущей снохи, (невесты) к родителям, к старшему из рода невесты, до окончания всех процессов женитьбы существуют несколько обрядов, и одно из самых ответственных-это посещение женихом, т.е. теперь уже зятем дома родителей невесты. «Нойцалг1а ваг1ар» «Нуц вар» (первый визит зятя в дом родителей невесты (жены).

У чеченцев очень много обрядов, обычаев, традиций и прочих процессов, связанных со свадьбой, женитьбой, созданием семьи, потому что это одно из самых ответственных моментов в жизни каждого чеченца, да и любого человека. И к этому ответственному шагу чеченцы относятся очень ответственно и скрупулёзно, потому что ни одна из сторон как со стороны жениха, так и со стороны невесты не хотят ударить лицом в грязь перед соседями, родственниками, обществом. Сама процедура женитьбы с момента прихода сватов со стороны жениха и забирания невесты из отчего дома до посещения родителями жениха родителей невесты может продлиться от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от уровня подготовленности сторон как со стороны жениха, так и со стороны невесты (марда, марнана несан ц1ен т1е дахкар). От первого прихода сватов со стороны жениха в дом будущей снохи (невесты), к родителям, к старшему из рода невесты, до окончания всех процессов женитьбы существуют несколько обрядов. Одно из самых ответственных – это посещение женихом, т.е. теперь уже зятем дома родителей невесты – «Невцалг1а вахар», «Нуц вар» (первый визит зятя в дом родителей невесты (жены). Срок совершения этого традиционного обряда определяется и обговаривается родителями с обоих сторон, т.к. это очень ответственное мероприятие. Первый визит зятя в дом родителей невесты очень ответственный момент и для самого зятя. Подготовиться к этому нужно очень тщательно, чтоб не забыть ничего и никого из родственников не оставить без внимания, без подарков. На первом плане в этом вопросе родители, т.е. отец и мать невесты. Помимо личных подарков, почти каждому из родственников в качестве гостинцев обязательными являются: баран с крутыми рогами (чем круче, тем престижнее), мешок сахара, мешок муки, коробка чая, сладости, напитки, соки и т.д. (Бывали случаи, когда искали, находили и привозили барана с четырьмя рогами, это была большая редкость и потом ходила молва, что, мол, зять настолько уважил родителей и родственников жены, что привёз четырёхрогого барана и это делало ему немало чести). Для отца невесты в старину дарили кинжал с поясом, украшенный серебром или отрез ткани (для пошива мужского костюма). Для матери невесты большой пуховый платок, а для сестры – золотое изделие. При совершении этого обряда зятя сопровождают его друзья, родственники, но обязательно те, кто знает и соблюдает правила, этикет этот визита, которые уже не один раз бывали в этой роли и которые не вправе ошибиться или подвести. Сопровождали и сопровождают поныне несколько близких доверенных друзей зятя и один из родственников или из его тейпа постарше. У каждого из них свои обязанности, о них мы поговорим более подробно. Зять с момента как бы переступления порога этого дома не может ни разговаривать, ни вести себя как ему удобно, не может заговорить даже с кем-либо громогласно (только тайком и только шёпотом), не в праве садиться без разрешения или, если его сильно не уговорят. Если и садиться, то только в отведённом специально для него месте. Незнакомому человеку со стороны это может показаться, что зять похож на провинившегося ученика, которого поставили в угол, но не лицом к стене, а лицом к тем, кто сидит за столом. В той комнате, где проходит это знакомство с зятем, ему, т.е. виновнику торжества, отводят специально угол, где его могут видеть все сидящие за столом и он видит всех, хотя и должен стоять немного с опущенной головой, т.к. не принято и не подобает зятю глазеть во все стороны. Это проявление высшего этикета. На все вопросы, замечания, шутки, реагирует и отвечает за зятя его друг, который сидит вместе с остальными за столом. Один из сопровождающих зятя, его близкий друг, который должен отстаивать честь и достоинство своего друга, и не должен позволять собравшимся за столом переходить границы дозволенного даже в шутку. Ведь по обычаям, присутствующим позволительно слегка подшучивать над зятем, но ни в коем мере не оскорблять его человеческое достоинство, соблюдая некую субординацию и уважение к гостям. Много интересных забавных случаев происходят во время этого праздника, некоторые друзья этого дома охотятся за бараном, привезённым в качестве подарка, и его надо было беречь, там же зарезать, разделать, приготовить и подать к столу и должен был это сделать тот же зять. Но было позволительно и выкрасть его, но так, чтобы никто этого не заметил, а потом заставить зятя выкупить его у похитителей или привезти другого барана. Бывали случаи, когда крали кастрюлю с бараньим мясом прямо с костра, а потом зятю или его друзьям приходилось платить, чтоб вернули варившееся мясо или же привезти другого барана. Так, рассказывает житель села Самашки. Второй, сопровождающий зятя, что по моложе, выполняет все обязанности младшего, выполняет некие обязанности официанта в пределах разумного, заносит все гостинцы к столу, следит за тем, чтобы ни у кого не было претензий, выражает уважения к старшим родственникам невесты, т.е. должен во время праздничного «застолья» раздать сигареты, если кто курит, наполнить бокалы и т.д. Обязательно накрывают стол и для старших родственников, и соседей невесты. Старший из сопровождающих зятя садится за стол с ними и следит, чтоб и на их столе было всё необходимое из гостинцев, если чего не хватает, он каким-то знаком, жестом, шёпотом, но так, чтоб это не было громогласно, говорит об этом младшему и в тот же миг всё исполняется. За столом у всех всегда ведётся тёплая дружественная беседа о жизни, о жизненных планах, о делах, о желании, чтобы молодые жили долго и счастливо и чтоб в доме всегда был мир и покой, рассказываются интересные жизненные истории и т.д. Но гости никогда не злоупотребляют гостеприимством хозяев. По истечении определённого времени старший со стороны хозяев даёт знать гостям, что они свободны с их стороны и вольны решать, когда им уходить, т.е. могут уйти тогда, когда им заблагорассудится. После этих слов старший из окружения зятя благодарит этот гостеприимный дом за такой тёплый, уважительный приём, желает молодым счастливой и долгой жизни в мире и согласии. Прощается со всеми и выходит вместе со своими, зятя выводят в первую очередь в сопровождении кого-то из знакомых невесты, так как он ещё не совсем знаком с расположением двора и выхода, и он обычно публично не прощается со всеми, а только вежливо, молча, кивком головы прощается и уходит, не садясь в машину в присутствии родственников жены, если она даже стоит рядом. Это тоже выражение уважения к родственникам жены, к этому дому, к этому кварталу. Да и родственники невесты не мучают гостей долгими прощаниями, а прощаются просто без долгих речей, объятий, порой даже не выходя за калитку, чтоб гости могли свободно уехать без стеснений, забрав с собой и зятя, немного отдалившегося от этого дома, соблюдая обычаи приличия (нельзя садиться зятю в машину в этот первый визит, это тоже знак уважения к родителям и родственникам жены). Обычно родители, а тем более отец невесты, не видятся с зятем. На второй день рано утром зять со своим близким другом посещает дом родителей жены, чтобы повидаться с её родителями и пожелать им доброго утра и долгой жизни, другими словами, показаться родителям, каков он есть, т.к. до этого родители не в праве видеться с зятем, и он избегает с ними встреч до совершения обряда «первый приход зятя в дом родителей невесты». После этого, тоже согласно обычаям, зять не такой уж частый гость в доме родителей жены, а приходит по каким-то особым случаям, мероприятиям. В народе говорят: «Стунцхой, ненахой (родственники жены и родственники матери) цалеринарг стаг вац». В буквальном переводе звучит так: тот, кто не почитает, не уважает родственников жены и родственников матери, тот не мужчина, т.е. не в праве считать себя мужчиной. Так, немало случаев, когда зять, проезжая родовое село своей жены, слезал с коня и проходил это село пешим ходом, тем самым выражая уважение к родственникам жены и всему селу, даже если никто из родственников жены его не встретит и не заметит. Например, один из ярких примеров, это одна из красивейших мечетей в Чеченской Республике в с. Алхан-Юрт Урус-Мартановского района ЧР, возведена одним из достопочтенных людей, предпринимателем и бизнесменом Албаковым Адамом Габисовичем в знак своего уважения к родственникам своей жены, и всем жителям с. Алхан-Юрт и названа именем Арсанова Магомед-Башира. Этот обряд, обычай первый визит зятя в дом родителей жены, не подлежит исчезновению, ни при каких обстоятельствах, равно как и сама женитьба свадьба, эти обычаи не разделимы, пока чеченский народ будет существовать как народ, как нация, как этнос. Пока люди живут, люди знакомятся женятся, устраивают свадьбы, рождаются дети и продолжается род человеческий.

Страна: Российская Федерация. Чеченская республика.

Термины родства чеченцев (Этнографический аспект)

Наши предки принимали под свое “этническое крыло” сонмы сирых и обездоленных, поселяя их на своей территории, принимая в обустройстве их самое деятельное участие, сочувствуя и сопереживая им. Но лишь по прошествии определенного количества поколений потомки пришлых могли называться чеченцами.

Генеалогическое древо обычно представляют именами предков-отцов.

Одним из величайших зол современного мира, привносимых в нашу жизнь урбанизацией, является именно разрыв межпоколенческих связей.

Институт семьи, долгие века бывший как неизменным фундаментом чеченского общества, так и первоосновой морально-этических устоев, начинает претерпевать губительные для него мутации.

Есть старая чеченская притча.

Жил некогда в горах Чечни знаменитый строитель башен. Был он многими уважаем за свое непревзойденное мастерство и благородное сердце.

Пришло время умирать старому зодчему.

Подозвал он сына к своему смертному одру и завещал ему продолжить его дело, сказав: «Сделай так, мой сын, чтобы во всех уголках Чечни возвышались башни, возведенные тобой. Чтобы память о нас осталась в родных горах надолго».

Долго горевал сын после кончины отца. Но как бы ни тяжела была утрата, должен он был выполнить завет своего отца…

И начал он возводить башни в горах Чечни.

Долгое и кропотливое это дело – строительство башен.

Как ни старался молодой человек, как он ни торопился, время неумолимо шло.

А башни возводились не так быстро, как бы этого хотелось юноше.

Понял он, что не сможет выполнить отцовский завет – жизнь человеческая слишком коротка, чтобы успеть поднять башни во всех уголках родины.

Сидел, понурившись, юноша на придорожном камне у развилки дороги…

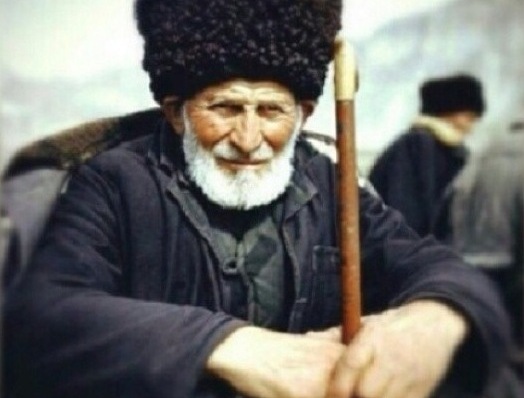

Проходил мимо седобородый старец. Увидев юношу в глубокой печали, подошел к нему.

Встал юноша. Усадил старца. Разделил с ним дорожную трапезу. На вопрос старца, о чем его печаль, ответил с горечью: «Старик! Слава о моем отце – великом зодчем – гремела в горах. Обещал я у его смертного одра, что возведу во всех уголках Чечни – в память о нем – башни. Но, видно, придется мне стать клятвопреступником, ибо понял я, что не хватит моей жизни исполнить обещанное».

Усмехнулся старец наивности юноши и промолвил: «Сын мой, не о тех башнях говорил тебе отец. Что земное? Прах, и в прах уйдет. Не долог век даже самой крепкой башни. Время рассыплет ее… Вот встретились мы с тобой на этой пустынной горной дороге, и ты, уважив мою старость, уступил мне место. Помня заветы предков, поделился со мной последним куском чурека, хотя впереди у тебя долгий путь. Мы расстанемся сейчас. Но я унесу в своем сердце благодарную память о тебе. Так и другие… Запомни, юноша, нет ничего долговечнее благодарной памяти народа. Имя твое, память о твоих добрых делах и есть самая крепкая башня. Встань и продолжи свой путь без отчаянья. Ты успеешь исполнить волю отца…» /Лит. обр. авт./

Для обозначения семьи в чеченском языке есть термин доьзал – семья, семейство; акк. диезал, кист. доьдзал, диезул, итум. диедзул (1.118.). Термин состоит из двух корневых основ, ясность представляет основа – доь – «семя».

Термины родства чеченцев

Изучение терминологии родства и свойства чеченцев представляет общетеоретический и практический интерес, так как этнографическая составляющая терминов родства чеченцев как научная проблема в научной литературе не освещалась и не разрабатывалась. Кавказ является регионом многочисленных этнических и конфессиональных групп, где родственные объединения являются частью каждой этнической группы, существование которых основывается на общих представлениях о единстве своей истории, культуры, традиций, семейно-брачных отношений.

Термины родства чеченцев подразделяются на: термины кровного родства, термины свойства, термины искусственного родства. Термины кровного родства делятся на две подгруппы: прямые, то есть отражающие «восходящие-нисходящие» отношения между двумя лицами (одно лицо происходит от другого или наоборот), и «коллатеральные» названия для лиц, имеющих общих предков, но не происшедших один от другого.

Термины родства чеченцев делятся на три группы:

Наши предки принимали под свое «этническое крыло» сонмы сирых и обездоленных, поселяя их на своей территории, принимая в обустройстве их самое деятельное участие, сочувствуя и сопереживая им. Но лишь по прошествии определенного количества поколений потомки пришлых могли называться чеченцами.

Генеалогическое древо обычно представляют именами предков-отцов.

Одним из величайших зол современного мира, привносимых в нашу жизнь урбанизацией, является именно разрыв межпоколенческих связей.

Институт семьи, долгие века бывший как неизменным фундаментом чеченского общества, так и первоосновой морально-этических устоев, начинает претерпевать губительные для него мутации.

Есть старая чеченская притча.

Жил некогда в горах Чечни знаменитый строитель башен. Был он многими уважаем за свое непревзойденное мастерство и благородное сердце. Пришло время умирать старому зодчему. Подозвал он сына к своему смертному одру и завещал ему продолжить его дело, сказав: «Сделай так, мой сын, чтобы во всех уголках Чечни возвышались башни, возведенные тобой. Чтобы память о нас осталась в родных горах надолго».

Долго горевал сын после кончины отца. Но как бы ни тяжела была утрата, должен он был выполнить завет своего отца. И начал он возводить башни в горах Чечни. Долгое и кропотливое это дело – строительство башен. Как ни старался молодой человек, как он ни торопился, время неумолимо шло. А башни возводились не так быстро, как бы этого хотелось юноше. Понял он, что не сможет выполнить отцовский завет – жизнь человеческая слишком коротка, чтобы успеть поднять башни во всех уголках родины. Сидел, понурившись, юноша на придорожном камне у развилки дороги.

Проходил мимо седобородый старец. Увидев юношу в глубокой печали, подошел к нему. Встал юноша. Усадил старца. Разделил с ним дорожную трапезу. На вопрос старца, о чем его печаль, ответил с горечью: «Старик! Слава о моем отце – великом зодчем – гремела в горах. Обещал я у его смертного одра, что возведу во всех уголках Чечни – в память о нем – башни. Но, видно, придется мне стать клятвопреступником, ибо понял я, что не хватит моей жизни исполнить обещанное».

Усмехнулся старец наивности юноши и промолвил: «Сын мой, не о тех башнях говорил тебе отец. Что земное? Прах, и в прах уйдет. Не долог век даже самой крепкой башни. Время рассыплет ее. Вот встретились мы с тобой на этой пустынной горной дороге, и ты, уважив мою старость, уступил мне место. Помня заветы предков, поделился со мной последним куском чурека, хотя впереди у тебя долгий путь. Мы расстанемся сейчас. Но я унесу в своем сердце благодарную память о тебе. Так и другие. Запомни, юноша, нет ничего долговечнее благодарной памяти народа. Имя твое, память о твоих добрых делах и есть самая крепкая башня. Встань и продолжи свой путь без отчаянья. Ты успеешь исполнить волю отца. » /Лит. обр. авт./