что такое новое политическое мышление

Новое политическое мышление

Содержание

Истоки «Нового политического мышления»

Определение и сущность «нового политического мышления»

Во-первых, необходимо обращение ко всему тому новому, перспективному, что отличает современный мир, определяет его неповторимость и наиболее вероятные тенденции его развития. Во-вторых, новое политическое мышление во главу угла ставит идею развития в самой прямой и непосредственной форме.

В-третьих, новое политическое мышление — это глубокое переосмысление всех традиций силовой политики, выход далеко за ее пределы. Замену их формами политического, правового разрешения противоречий и конфликтов

Идея гуманизма перестройки является важным фактором во всех ее проявлениях.

В условиях, когда огромные ядерные потенциалы сосредоточены у двух сверхдержав, важность советско-американского урегулирования не вызывала ни у кого сомнений. Примат общечеловеческих ценностей явился сутью «нового мышления» в международных делах. Эта инициатива, и конкретные шаги СССР получили широкий международный резонанс и поддержку во многих странах мира.

Перестройка международных отношений в духе сотрудничества и взаимопонимания, предлагаемая СССР, должна была коренным образом обновить и оздоровить взаимоотношения государств. Перестройка и «новое мышление», изначально воспринимавшееся на Западе лишь как очередной ход и популистская акция, доказывали свою эффективность в деле снижения международной напряженности.

Из приведенных ниже документов можно сделать именно такой вывод. Джек Метлок свидетельствует следующее, подкрепляя своё мнение документами ЦРУ [7]

— Прорыв к свободе: О перестройке двадцать лет спустя (критический анализ). – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 155-157.

США, поначалу недооценивавшие масштабы перестройки, впоследствии изменили свою позицию. Из аналитической записки Совета по национальной безопасности (14.03.1989) [9] :

— Золов А. В. США: борьба за мировое лидер ство (К истории американской внешней политики. ХХ век) [10]

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике

Урок 52. История России 10 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Новое политическое мышление и перемены во внешней политике»

В декабре 1989 года близ берегов средиземноморского острова Мальта состоялась историческая встреча Михаила Горбачёва и Джорджа Буша-старшего. Эта встреча обозначила окончание «холодной войны».

Именно здесь, в бухте Марсашлокк, на борту советского круизного лайнера «Максим Горький», уже через месяц после падения Берлинской стены прошёл саммит советского и американского лидер ов. Он был во многом символичным и определил ход мировой истории.

Интересно, что эту встречу в прессе прозвали «саммитом морской болезни». Потому что из-за неспокойного декабрьского моря некоторые встречи были отменены или перенесены.

Подробнее о переменах во внешней политике Советского Союза вы узнаете далее.

Вопросы занятия. «Новое мышление». СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики «нового мышления». Отношение к М. Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире.

Вступая в должность Генерального секретаря ЦК КПСС в марте 1985 года, Михаил Сергеевич Горбачёв говорил о консерватизме и приверженности традициям, прежде всего во внешней политике.

Однако предпринятая им перестройка советской общественной и политической системы в середине 1985 года проявилась и во внешней политике СССР в идее «нового политического мышления».

«Новое политическое мышление» – это философско-политическая концепция внешней политики СССР периода перестройки.

Новая концепция была изложена в книге Горбачёва «Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира», вышедшей в октябре 1987 года. «Новое политическое мышление» базировалось на трёх составляющих.

Существование биполярной системы международных отношений признавалось неэффективным. Мир должен быть единым, целостным и неделимым.

Отвергалась идея решения международных проблем силовыми методами. Все проблемы должны решаться дипломатическим путём на основе баланса интересов сторон.

Отрицалось наличие государственных интересов. Признавалось господство общечеловеческих ценностей над классовыми, национальными, идеологическими, религиозными и всеми остальными.

Смена политического курса повлекла за собой и кадровые изменения в МИДе. С поста министра иностранных дел был снять Андрей Андреевич Громыко, занимавший эту должность в течение 30 лет.

В июле 1985 года внешнеполитическое ведомство возглавил бывший первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе.

Были определены три основных направления внешней политики: нормализация отношений Восток – Запад через разоружение, разблокирование региональных конфликтов, установление тесных экономических и взаимовыгодных политических контактов с различными странами без предпочтения странам соцлагеря.

В итоге реализация «нового политического мышления» повлекла за собой как значительные успехи во внешней политике, так и беспрецедентные провалы внутри государства.

Гонка вооружений между СССР и США представляла реальную опасность для человечества. Поэтому налаживание отношений между этими государствами должно было устранить висевшую над миром угрозу ядерной войны.

С 1985 года руководство СССР и США стало проводить ежегодные встречи. В их ходе был налажен двусторонний диалог между советским генсеком и американскими президентами.

В 1985 году Горбачёв встретился с Рейганом в Женеве, а в 1986 году – с Бушем-старшим в Рейкьявике. После этого последовал визит Генерального секретаря ЦК партии в Вашингтон в 1987 году и президента США в Москву в 1988 году.

В декабре 1989 года состоялась встреча Михаила Горбачёва и Джорджа Буша-старшего в рамках Мальтийского саммита.

Главная тема всех встреч на начальном этапе – разоружение стран. В дальнейшем речь шла уже об экономическом партнёрстве.

В результате переговоров 8 декабря 1987 года был подписан советско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Он был выполнен к июню 1991 года. Впервые вероятные противники перешли от переговоров об ограничении своего ядерного арсенала к его ликвидации.

В мае 1987 года страны Варшавского договора внесли предложение об одновременном роспуске ОВД и НАТО (в первую очередь их военных организаций).

В июле 1991 года в Москве был подписан советско-американский Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Он предусматривал масштабное сокращение ядерных арсеналов обеих держав.

Нормализация отношений между СССР и США в конце 1980-х – начале 1990-х годов способствовала значительному ослаблению международной напряжённости.

К концу 1980-х годов идеология стала оказывать всё меньшее влияние на внешнюю политику Советского Союза, а ухудшение экономического положения СССР заставило его руководство всё чаще обращаться за помощью к Западу. Поэтому советская инициатива зачастую расценивалась западными партнёрами как проявление слабости и не сопровождалась встречными шагами.

Противостояние СССР и США до 1985 года зачастую сводилось к региональным конфликтам, в которых каждая из держав пыталась установить контроль за третьей стороной или географическим регионом.

Отказ подобного рода столкновений в разных регионах планеты стал ещё одним направлением «нового политического мышления» Советского Союза. Советское руководство начало предпринимать шаги по решению региональных конфликтов.

Так, в ходе переговоров Горбачёва и Рейгана была достигнута договорённость о прекращении американской военной помощи афганским моджахедам. В ответ на это СССР обязался вывести контингент своих войск из Афганистана. Полностью советские войска из этой страны были выведены 15 февраля 1989 года.

15 мая 1989 года советское руководство заявило о частичном, а затем о полном выводе 39-й армии Забайкальского военного округа из Монголии.

Изменения общемировой обстановки в конце 1980-х годов отразились и на ситуации в странах Юго-Восточной Азии и Африки.

В 1989 году при непосредственном участии Советского Союза начался вывод вьетнамских войск из Кампучии.

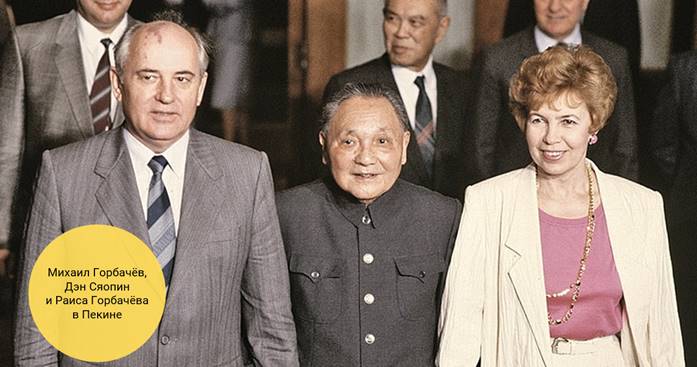

Урегулирование кампучийского конфликта и вывод советских войск из Монголии стали одними из важнейших факторов нормализации отношений СССР и Китая. Уже в мае 1989 года Михаил Горбачёв совершил официальный визит в Китай. Он стал первым визитом советского лидер а в КНР за последние 30 лет.

Полный отказ Советского Союза от вмешательства во внутренние дела Эфиопии, Никарагуа, Мозамбика способствовал урегулированию гражданских конфликтов в этих государствах.

Советские дипломаты предпринимали попытки наладить отношения между государствами Ближнего Востока.

В декабре 1991 года состоялась Мадридская конференция. В её ходе были подписаны соглашения, которые заложили основу для нормализации отношений Израиля с соседними арабскими странами.

В это же время СССР значительно сократил объёмы безвозмездной помощи дружественным странам, отказался от поддержки режимов в Ливии и Ираке. Летом 1990 года во время кризиса в Персидском заливе Москва впервые выступила на стороне Запада.

Таким образом, в результате мер, предпринятых Советским Союзом в 1989–1991 годах, были разрешены некоторые локальные конфликты, произошло заметное ослабление международной напряжённости, укрепились отношения СССР с новыми партнёрами. Среди них Израиль, ЮАР, Южная Корея, Тайвань.

В то же время Советский Союз потерял своих старых союзников, из-за многочисленных уступок Западу были ослаблены его позиции на международной арене.

В 1989 году Советский Союз начал выводить свои войска из стран Юго-Восточной и Центральной Европы.

В связи ослаблением советского военного присутствия в этих регионах вместе с курсом на перестройку в самом СССР активизировались антисоциалистические настроения в союзных государствах. В них начались процессы демократизации общественной жизни и государственных институтов.

Результатом этих процессов в конце 1989 – начале 1990 года стали демократические революции. В ходе переворотов в странах Юго-Восточной и Центральной Европы была ликвидирована монопольная власть правивших компартий и установлена демократическая форма правления. Смена власти здесь происходила практически одновременно, но в различных формах.

Так, в Польше, Венгрии, ГДР, Чехословакии, Болгарии победили так называемые «бархатные» революции. То есть произошла бескровная смена политических режимов. В Румынии же режим Николае Чаушеску в декабре 1989 года был свергнут в результате вооружённого восстания. В результате проведённого в 1990 году референдума ГДР вошла в состав ФРГ. Произошла смена руководства в Монголии.

Пришедшие к власти в результате переворотов политики выступили с резким осуждением СССР, а также объявили о кардинальном изменении курса развития своих государств.

Повсеместно стали восстанавливаться рыночные отношения, шли процессы приватизации и акционирования производства, проводились аграрные реформы.

Многолетний советский диктат не мог не вызвать болезненной реакции в этих странах. Бывшие союзники отвернулись от СССР и обратились за поддержкой к Западу.

Разрыв традиционных экономических и политических связей с Восточной Европой больно ударил по советским интересам. Это привело к ещё большему осложнению ситуации внутри СССР, который в декабре 1991 года завершил своё существование.

Распад социалистического блока завершился официальным роспуском военных структур Организации Варшавского договора 1 апреля 1991 года, а также роспуском Совета экономической взаимопомощи 28 июня 1991 года.

Говоря о результатах политики «нового мышления», необходимо заострить внимание на её неоднозначной оценке.

Потому что у внешней политики Советского Союза в конце 1989 – начале 1990 года можно выделить как исключительно положительные, так и крайне отрицательные итоги.

Однако все неоспоримые плюсы для мирового сообщества обернулись крахом для СССР. Так, в связи с уничтожением биполярной системы возникла угроза стабильности в мире. Существенно снизилась обороноспособность Советского Союза. Не оправдались надежды СССР на помощь стран Запада. Советский Союз потерял старых партнёров в Центральной и Юго-Восточной Европе, также в странах «третьего мира».

США остались единственной сверхдержавой. Другая — СССР — распалась под влиянием внутренних и внешних факторов. Появилась опасность того, что новейшие военные технологии попадут «не в те руки».

Распад Вооружённых сил СССР во многом способствовал эскалации межнациональных конфликтов. Прежде всего на Кавказе и в Средней Азии.

Противоречивым было и отношение к самой персоне Михаила Горбачёва. Советские люди с большой надеждой и пониманием встретили начавшийся советско-американский диалог.

В то же время ослабление позиций СССР в мире, отказ от сложившихся союзнических отношений со многими странами Восточной Европы, Азии, Латинской Америки вызвали у граждан СССР непонимание и раздражение. По мере того, как на Западе росла популярность «нового политического мышления», в СССР усиливалась критика Горбачёва и его внешней политики.

Всё чаще несогласие с проводимым Горбачёвым курсом выражалось в советских средствах массовой информации. Руководство страны обвинялось в проведении односторонней политики, которая отвечает интересам Запада, но никак не Советского Союза.

Западные СМИ, наоборот, восхищались «смелостью подходов» Горбачёва и его «новым мышлением». Отмечая личный вклад Горбачёва в прекращение «холодной войны», в 1990 году ему была присуждена Нобелевская премия мира.

Подведём итоги. Реализация курса «нового политического мышления» имела для СССР и всего мира противоречивые последствия. Внешняя политика Горбачёва в итоге привела к ликвидации соцлагеря и фактическому поражению в холодной войне. В результате распада мировой системы социализма существенные изменения произошли в расстановке сил и в Азии, и в Европе. М. С. Горбачёв начал процесс, позволивший всему миру избавиться от угрозы ядерной катастрофы, а России – занять достойное место в системе современных международных отношений.

«Новое мышление» во внешней политике

Вы будете перенаправлены на Автор24

Концепция «нового политического мышления»

В начале правления М. Горбачева его политический курс не отличался от традиций его предшественников, но в 1987-1988 гг. он предложил новую внешнеполитическую концепцию, которая существенно отличалась от прежних – «новое политическое мышление». Этому способствовало несколько причин:

Концепция «нового политического мышления» была разработана и описана Горбачевым в его книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира», которая была издана в 1987 г.

Суть новой политики

«Новое мышление» основывалось на нескольких принципах:

Сама идея такой политики, проводимой новым советским руководством, не была нова: о подобных принципах писали такие известные ученые и политические деятели как И. Кант, М, Ганди, А. Эйнштейн, Б. Рассел и др.

Готовые работы на аналогичную тему

Согласно «новому политическому мышлению», внешняя политика СССР осцществлялась по трем основным направлениям:

Концепция «Нового политического мышления» оказала положительное воздействие на советско-американские отношения: начался процесс ядерного разоружения. В 1985 г. состоялась первая встреча М.С. Горбачева с Р. Рейганом, что стало началом потепления отношений между СССР и США. В 1987 г. был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот документ впервые в советско-американских отношениях устанавливал не сокращение, а сразу ликвидацию вооружений, что, несомненно, стало большим шагом вперед.

В 1990 г. было подписано соглашение о сокращении обычных вооружений в Европе. В одностороннем порядке СССР сократил свои военные расходы и уменьшил численность вооруженных сил на 500 тыс. человек. Летом 1991 г. между Союзом и Штатами был заключен Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), по которому они сокращались на 40 %.

Экономическая политика Горбачева осуществлялась не слишком успешно, только усиливая уже существующий кризис, поэтому он надеялся, что успехи во внешней политике как-то компенсируют и сгладят впечатление от неудачной экономической деятельности. Это стремление вынуждало его идти на большие уступки американскому руководству, которое, пользуясь этим, выдвигало множество удобных для себя условий, с которыми Горбачеву приходилось соглашаться. Так, к примеру, СССР с большей готовностью, нежели Штаты, сокращал свои военные базы и опорные точки в европейских странах и уничтожал огромное количество обычных видов вооружений. Также, ухудшение экономического положения СССР все больше ставило его в зависимость от Запада, у которого советское правительство надеялось получить экономическую помощь.

В 1991 г. американский президент Д. Буш выдвинул советскому правительству «шесть условий», на которых Запад был согласен дальше сотрудничать с СССР: развитие демократии, переход к рынку, создание федерации, изменение политики СССР на Ближнем Востоке, а также в Африке, отказ от модернизации советских ракетно-ядерных сил. Это был первый случай, когда США ставили условия не только во внешней, но и во внутренней политике СССР.

Изменился способ отношений и со странами соцлагеря. Под давлением Горбачева в некоторых из них произошла смена состава руководства, а также внедрялась политика демократизации. В 1989 г. СССР начал выводить свои войска из государств Организации Варшавского договора, что вызвало рост антисоветских настроений. Произошла смена правительства в Польше, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании. В ГДР после отставки Э. Хоннекера пала Берлинская стена и стали активизироваться призывы к объединению Германии.

В 1991 г. ликвидировались организации СЭВ и ОВД, что на деле означало распад соцлагеря.

В 1989 г. СССР начал вывод войск из Афганистана, а на II съезде народных депутатов Афганская война была признана грубой политической ошибкой. Тогда же начали выводить советские войска из Монголии. Кроме того, СССР поспособствовал выводу вьетнамских войск из Кампучии (Камбоджи), что способствовало улучшению советско-китайских отношений. СССР и Китай восстановили приграничную торговлю, подписали ряд важных соглашений о политическом, экономическом и культурном сотрудничестве.

Также СССР отказался от прямого вмешательства в конфликты в Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Никарагуа и от поддержки режимов в Ливии и Ираке; во время кризиса в Персидском заливе в 1991 г. Советский Союз впервые встал на сторону США.

Результаты новой политики

Результатами политики «нового мышления» были: снижение международной напряженности, разрушение «образа врага»; уничтожение целых классов ядерного оружия; * активная интеграция СССР и «дружественных ему стран» в мировые структуры.

Диалектика горбачёвского нового мЫшления

1. «Новое политическое мЫшление».

С приходом к власти в марте 1985 года Горбачёв, отдавая дань традиции, подтвердил прежние подходы СССР во внешней политике.

Однако вскоре не просто наметились коррективы внешнеполитического курса, но и оформилась его новая философско-политическая концепция.

Она получила название «новое политическое мЫшление».

Основные её положения предусматривали:

• Отказ от фундаментального вывода о расколе современного мира на две противоположные общественно-политические системы (социалистическую и капиталистическую).

• Признание мира целостным и неделимым.

• Провозглашение невозможности решения международных проблем силовыми методами.

• Объявление в качестве универсального способа решения международных вопросов не баланса сил двух систем, а баланса их интересов.

• Отказ от принципа пролетарского (социалистического) интернационализма и признание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми, национальными, идеологическими, религиозными и иными.

Смена внешнеполитического курса советского руководства началась со смены главы внешнеполитического ведомства.

Вместо А. Громыко, возглавлявшего МИД в течение 30 лет, министром был назначен бывший 1-й секретарь ЦК Компартии Грузии Э. Шеварнадзе.

Последовало значительное обновление руководства МИДа.

Были определены 3 основных направления внешней политики:

• Нормализация отношений Восток – Запад через разоружение.

• Разблокирование региональных конфликтов.

• Установление тесных экономических и взаимовыгодных политических контактов с различными странами без предпочтения странам социалистического лагеря.

Реализация этого курса имела как беспрецедентные успехи, так и крупнейшие провалы.

2. Начало разоружения.

Ежегодными стали встречи руководства СССР и США.

В ходе их был налажен личный контакт между М. С. Горбачёвым и Р. Рейганом:

— ноябрь 1985 года – Женева;

— октябрь 1986 года – Рейкьявик;

— декабрь 1987 года – Вашингтон;

— июль 1988 года – Москва.

• Первый раунд переговоров по поводу ядерных вооружений – стратегических и средней дальности – начался в Женеве 12 марта 1985 года.

Переговоры свидетельствовали о начале нового этапа во взаимоотношениях двух стран.

Правда, тогда конкретных договорённостей стороны не достигли.

• Следующий раунд переговоров состоялся в исландской столице Рейкьявике в сентябре 1986 года.

• 7 ноября советская делегация уже в Женеве внесла «пакет» предложений на базе тех, которые обсуждались на советско-американском саммите в Рейкьявике.

СССР заявил о готовности заключить отдельное соглашение по ракетам средней дальности (РСД).

При этом в течение 5 лет в Европе ликвидировались бы советские и американские РСД при сохранении в азиатской части СССР и на территории США лишь по 100 боеголовок на таких ракетах.

Одновременно было предложено договориться об установлении равных уровней по оперативно-тактическим ракетам (ОТР) между СССР и США при том условии, что в Европе не будут размещены эти ракеты, ни советские, ни американские.

Советская сторона согласилась «не засчитывать» ядерные вооружения Великобритании и Франции.

Откладывалось решение по авиационным средствам средней дальности.

Потребовалось немало времени, чтобы согласовать позиции.

За 3 года реализации Договора о РСМД – с июня 1988 года по июнь 1991 года – в 8 местах на территории России и других бывших республик СССР было ликвидировано:

— 1846 ракет,

— 825 пусковых установок,

— 812 корпусов головных частей,

— несколько тысяч других элементов ракетных комплексов (контейнеры, установщики, транспортные средства, стационарные укрытия и др.).

США в 4-х пунктах ликвидировали:

— 846 ракет,

— 289 пусковых установок,

— 442 корпуса головных частей и других элементов.

В итоге из арсеналов 2-х ядерных держав были полностью изъяты баллистические и крылатые ракеты наземного базирования в диапазоне дальностей от 500 до 5500 километров.

Договор был встречен неоднозначно.

СССР уничтожал большее число ракет. В их число была включена новейшая ракета «Ока» с дальностью полёта меньше 500 км.

Хотелось бы несколько слов сказать об оперативно-тактическом ракетном комплексе ОТР-23 «Ока».

Он был принят на вооружение в 1980 году.

Этот шедевр инженерной мысли не имел и не имеет равных по сей день.

Размещённый на полностью автономной пусковой установке, которая способна на высокой скорости преодолеть любое бездорожье и переплыть любую водную преграду.

Пригодный к переброске в любую точку Земли воздушным транспортом.

Гарантированно преодолевающий любую систему ПРО.

Малогабаритный и потому малозаметный.

С рекордной точностью попадания (максимальное отклонение от точки прицеливания 30 метров при дальности стрельбы в 400 километров).

Он был предметом зависти и головой болью для натовских военных.

Но они не посмели официально поставить вопрос о его ликвидации, поскольку дальность стрельбы «Оки» была на 100 километров меньше, чем было записано в договоре.

А вот то, о чём говорилось неофициально, история пока умалчивает.

Известно одно: Горбачёв поставил задачу перед генеральным конструктором «Оки» Сергеем Непобедимым провести «в порядке исключения» пуск ракеты на дальность 500 километров.

Возмущённый конструктор, легенда отечественного оборонно-промышленного комплекса, подал после такого поручения в отставку.

Видимо, юрист по образованию Горбачёв думал, что законы физики тоже «что дышло – куда повернёшь, туда и вышло».

Многие сейчас полагают, что Рейган одержал над Горбачёвым и всем СССР полную победу.

Однако в конце 1980-х годов мир был в восторге.

Подписание договора стало наиболее наглядным отражением потепления мирового политического климата, преодоления психологического барьера в отношениях между сверхдержавами.

• Хотелось бы привести здесь точку зрения Максима Калашникова:

• Вслед за этим были достигнуты соглашения о развитии гуманитарного сотрудничества, экономических отношений СССР с США, а позже и с другими странами.

• В конце 1989 года состоялась встреча Горбачёва и Д. Буша на острове Мальта в Средиземном море.

На этой встрече советским руководителем было сделано заявление исторической важности о том, что СССР готов не рассматривать Соединённые Штаты Америки как своего военного противника.

Эта инициатива была правильно понята американским руководством.

И некоторое время спустя Буш сделал заявление, что и Соединённые Штаты Америки никогда не будут угрожать безопасности Советского Союза.

«Горбачёв и его обер-дипломат Шеварнадзе пустили под откос будущее империи в 1989 году, когда келейно встречались у побережья Мальты с Президентом США Бушем. Именно там эти два дерьмократа согласились на роспуск Варшавского договора и на поспешный вывод имперских группировок с занятых в 1945 году европейских позиций. Тогда, именно в тот момент Горби и Шеви не ставят железного условия: ни Польша, ни Венгрия, ни Болгария, ни Румыния, ни чехи со словаками не должны входить в блок НАТО. Именно на Мальте Горбачёв обещает американцам не продолжать полётов воздушно-космического корабля «Буран» и не развивать космическую авиацию в нашей стране. По сути дела мальтийские договорённости стали элементарной капитуляцией Москвы перед Вашингтоном».

(Максим Калашников).

• У Бориса Олейника читаем:

• В 1989 – 1991 годах Горбачёв повёл переговоры о заключении договора СНВ-1.

3. Разблокирование региональных конфликтов.

Предпринимались усилия и по ослаблению регионального противостояния СССР и США.

А) В 1987 году в ходе переговоров Горбачёва с Рейганом была достигнута договорённость о прекращении американской помощи моджахедам в Афганистане и о выводе оттуда советских войск.

В декабре 1989 года II съезд народных депутатов СССР принял решение об осуждении этой войны и признал грубой политической ошибкой участие в ней советских войск.

Хотелось бы сказать несколько слов об этой войне.

Война в Афганистане продолжалась с 1979-го по 1989 год.

И закончилась в день, когда генерал Громов перешёл государственную границу, последним из 40-й армии, которой он командовал.

Война длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней.

Через Афганистан прошло более полумиллиона воинов ограниченного контингента советских войск (ОКСВ).

— 1-й этап: декабрь 1979 года – февраль 1980 года.

Ввод советских войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и различных объектов.

— 2-й этап: март 1980 года – апрель 1985 года.

Ведение активных боевых действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями.

Работа по реорганизации и укреплению вооружённых сил Демократической республики Афганистан (ДРА).

— 3-й этап: май 1985 года – декабрь 1986 года.

Переход от активных боевых действий преимущественно к поддержке действий афганских войск советской авиацией, артиллерией, сапёрными подразделениями и войсковым спецназом.

Продолжалось оказание помощи в развитии вооружённых сил ДРА.

Состоялся вывод 6-ти советских полков на Родину.

Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в войсках, находившихся на территории ДРА, прошли военную службу 620 тысяч военнослужащих.

Ежегодная среднестатистическая численность войск Советской Армии составляла 80-104 тысячи военнослужащих и 5-7 тысяч человек гражданского персонала.

Общие людские потери (убиты, умерли от ран и болезней, погибли в результате катастроф, происшествий и несчастных случаев) Советских Вооружённых Сил (вместе с пограничными и внутренними войсками) составили 15 051 человек.

При этом органы управления, соединения и части Советской Армии потеряли 14 427 человек, подразделения КГБ – 576 человек, формирования МВД – 28 человек, другие министерства и ведомства – 20 человек.

В боевых действиях в Афганистане участвовали 150 тысяч военнослужащих из Украины.

Из них 3360 погибли, 72 пропали без вести или попали в плен.

Награждены орденами и медалями СССР – 200 тысяч человек, из них 76 стали Героями Советского Союза.

Потери афганцев, как считается, составили более миллиона человек.

В общественное сознание советского народа в период горбачёвской перестройки внедрялась мысль о том, что афганская кампания была непродуманной и бессмысленной военной операцией, начатой исключительно по прихоти Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

На самом же деле, это утверждение не отвечает действительности.

Во-первых.

Решение о вводе ограниченного контингента Советских войск в Афганистан была принято Политбюро ЦК КПСС после многодневных дебатов, с привлечением самых компетентных специалистов МИДа СССР, Генштаба Советской Армии и других ведомств.

Во-вторых.

Существовала реальная угроза размещения на границе с нашей страной американских радиолокационных станций и ракет, представлявших угрозу Советскому Союзу.

Ввод наших войск в Афганистан явился превентивной военной операцией, направленной на предупреждение возможных последствий от действий США и их союзников по НАТО.

В-третьих.

Афганская спецоперация проводилась в условиях «холодной войны», и введение наших войск на территорию соседнего государства дало СССР определённые геополитические преимущества.

По странам Западной Европы и Америки прокатилась паника:

«Советские танки – в нескольких дневных переходах от Персидского залива, от нефти Кувейта, Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии!»

На что хотелось бы ещё обратить внимание.

Советские воины в Афганистане воевали не только с афганцами.

Против нас активно действовал Пакистан, на чьей территории располагались душманские базы.

Не менее активно действовали против нас США, которые как раз через Пакистан финансировали и снабжали врага.

• В 1989 году СССР начал вывод своих войск из Монголии.

• Одновременно советское руководство способствовало выводу вьетнамских войск из Кампучии.

• Всё это устранило препятствие на пути урегулирования советско-китайских отношений.

В мае-июне 1989 года состоялся визит Горбачёва в Китай, в ходе которого было официально объявлено о нормализации двухсторонних отношений и налаживании широкого экономического и культурного сотрудничества.

• Советские представители сделали ряд шагов по урегулированию ближневосточного кризиса.

В декабре 1991 года в Мадриде было заключено международное соглашение, снявшее многие преграды, мешавшие нормализации отношений Израиля с соседними арабскими странами.

• Отказ СССР от прямого советского вмешательства в гражданские конфликты в Эфиопии, Анголе, Мозамбике, Никарагуа привёл к началу поисков там национального согласия.

• Значительно сокращены были объёмы безвозмездной помощи союзным режимам и идейным единомышленникам, составлявшие в 1986-1989 годах 56 миллиардов инвалютных рублей, т. е. более 1% валового национального продукта (67% этой помощи приходилось на долю Кубы).

• СССР отказался также от поддержки режимов в Ливии и Ираке.

Во время кризиса в Персидском заливе летом 1990 года Москва впервые выступила с позицией поддержки Запада.

• Вот что пишет по этому поводу Борис Олейник:

Все эти шаги, безусловно, оказывали заметное влияние на ослабление международной напряжённости, укрепление отношений СССР с нетрадиционными партнёрами – Израилем, ЮАР, Южной Кореей, Тайванем и др.

4. Распад социалистической системы.

СССР, Народная Республика Болгария, Венгерская Народная Республика, Германская Демократическая Республика, Польская Народная Республика, Социалистическая Республика Румыния, Чехословацкая Социалистическая Республика представляли собой единую систему.

• В общеполитическом ракурсе эти страны социализма в Восточной Европе составляли часть «мировой системы социализма».

• В экономическом отношении – Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ).

• В военном отношении – Организацию Варшавского Договора (ОВД).

Степень интеграции была настолько высока, что судьба у этих стран могла быть только общей.

Всякие попытки одного из участников выйти из общей игры могли быть обречены только на провал.

И какими бы неадекватными ни были реакции, они только ещё крепче привязывали всех не только к Кремлю, но и друг к другу.

А) Наиболее слабым звеном в системе социализма среди этих стран была Польша.

— У неё, во-первых, в силу разных исторических причин были довольно сложные взаимоотношения с Россией.

— Во-вторых, несмотря на своё славянское население, она была типичной западной страной.

Огромное влияние католичества, особенно в сельских районах.

Огромный процент еврейства, с лёгкостью устанавливающего внешние связи.

Именно по этим и ряду других показателей Польша была рекомендована интеллектуальными центрами Запада для скрытого захвата и использования вы качестве плацдарма для развития наступления.

Начало было ординарным и малозаметным.

Самому слабому элементу позволили «заглотить позолоченный крючок».

• Вот что пишут об этом Кургинян С. Е., Овчинский В. С., Аврех Г. Л.:

Здесь надо отметить следующее.

План финансовой войны против Польши был разработан спецслужбами Запада ещё в 1972 году.

И носил он кодовое название «Хилекс-5».

У его истоков стояли известные американские политологи Збигнев Бжезинский и Ричард Пайпс.

К тому моменту, когда в Белый дом пришёл Рейган, были разработаны как минимум 3 сценария дестабилизации Польши.

Финансово-экономическая война ударила по народному хозяйству Польши.

• Вот что пишет по этому поводу Швейцер П. в своей книге «Победа. Роль тайной стратегии администрации США в распаде Советского Союза и социалистического лагеря»:

«Польской экономике не хватало стабильности, страна находилась в больших долгах. Система распределения товаров началась с карточек на мясо… и вскоре охватила всё, начиная с пелёнок и кончая распределением средств гигиены.

Правительство не гарантировало населению закупок продуктов в достаточных объёмах. Результатом такой ситуации были забастовки, ещё более усугублявшие кризис. С точки зрения финансов, страна была в полном бессилии. В 1981 году Польше не хватало 12 миллиардов долларов для погашения её долгов…. Создание стратегии крушения польской экономики… проводилось под покровительством «РЭНД-Корпорэйшн».

Запуская процесс дестабилизации в Польше, западные спецслужбы ожидали, что действия социалистических сил будут такими же, как и в прошлом.

То есть усмирение открытыми военными мерами.

А значит, для детальных разработок нужно точно знать, что из себя представляет Войско Польское и его взаимодействие с Вооружёнными Силами других стран.

В этом ЦРУ помогал бывший полковник польской армии Михаил Хечиньский. Он же участвовал и в составлении плана.

Во исполнение этого плана в стране проводились беспрецедентные акции.

• Как вспоминает Генри Хайд (входил в состав комитета палаты представителей по разведке в период с 1985 по 1990 год):

«В Польше мы сделали всё то, что делается в странах, где мы хотим дестабилизировать коммунистическое правительство и усилить сопротивление против него. Мы осуществляли снабжение и оказывали техническую поддержку в виде нелегальных газет, радиопередач, пропаганды, денег, инструкций по созданию организационных структур и других советов».

Как только Польша попала под влияние США, так сразу же «…в Гданьске был создан исследовательский центр, где двести из четырёхсот сотрудников являлись американцами. В этом центре, используя опыт Польши, разрабатывали «мирную» модель разрушения социалистической системы…. В Польше и были опробованы все методы, которыми впоследствии расшатывали Советский Союз: шахтёрские забастовки, паутина западных долгов, шоковая терапия, забойная роль средств массовой информации. Всё, всё было опробовано в Польше. И даже небезызвестный теперь и у нас гарвардский пигмей Джеффри Сакс тоже прошёл школу гданьского центра. После чего он был подсажен под бок польскому премьеру Бальцеровичу. А уж затем перекочевал в СССР, оказавшись наставником Гайдара».

(Павлов В. С. «Упущен ли шанс? Финансовый ключ к рынку»).

Итак, с Польшей всё было кончено.

Те контрмероприятия, которые действительно намечало советское руководство (прежде всего Д. Ф. Устинов), были сорваны, в свою очередь, западными контрмерами.

Вспомним странные смерти с идентичным диагнозом «острая сердечная недостаточность» в течение года(!) 4-х министров обороны соцлагеря:

• 20 декабря 1984 года. Член Политбюро ЦК КПСС министр обороны Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов.

• 15 января 1985 года. Член ЦК КП Чехословакии, министр национальной обороны генерал армии Мартин Дзур.

• 2 декабря 1985 года. Член Политбюро ЦК Социалистической Единой Партии Германии, министр национальной обороны ГДР генерал армии Гейнц Гофман.

• 15 декабря 1985 года. Член ЦК Венгерской Социалистической Рабочей Партии, министр обороны ВНР генерал армии Иштван Олах.

Этих министров обороны СССР, ГДР, Чехословакии и Венгрии объединяла договорённость ввести войска в Польшу.

Об этом ЦРУ узнало благодаря полковнику польского генерального штаба Рышарду Кухлинскому и заместителю министра национальной обороны ПНР Тадеушу Тучанскому.

Для того, чтобы продолжить польскую «бархатную» революцию, требовалось устранить 4-х министров обороны из стран социалистического блока.

Так было решено.

И так получилось.

«Акция по преданию казни» (терминология ЦРУ) состоялась.

Она была проведена Службой физической ликвидации ЦРУ США…

• Как пишет А. П. Шевяков:

«ПНР явилась Титаником», влекшим за собой и СССР, и другие социалистические страны».

Б) Следующее звено – Болгария, Венгрия, ГДР, Чехословакия и СССР.

В целом они были неоднородны.

Каждая из них обладала своими достоинствами и недостатками.

В каждой из этих стран события происходили по своему отдельному сценарию.

Но прослеживалась и своеобразная взаимопомощь.

• Возьмём, к примеру, Венгрию.

• Раньше других подвергшаяся агрессии, и, сменившая руководство на более податливое, она помогала Чехословакии.

• Та, в свою очередь, открыв границу для передвижения восточных немцев в ФРГ, помогла ГДР в организации эмиграции.

• Польша и СССР помогали друг другу на взаимной основе, обвиняя с двух сторон И. В. Сталина в тайном сговоре с Гитлером, расстреле польских офицеров в Катыни и т. п.

Без понимания такого рода «парного взаимодействия» (термин советологов) нет подлинного представления о глобальной запланированности произошедшего.

В) Последнее – наиболее устойчивое звено – это Румыния.

Страна имела во главе самое непродажное руководство во главе с кланом Чаушеску.

• Как пишет Рыбаков А. М («Революции в Восточной Европе: прошлое и будущее»):

«Румыния с гордостью выполняла миссию бесстрашного стража марксистской ортодоксии, когда её соседи позволили вовлечь себя в вихрь горбачёвских реформ».

«Страна стала единственным в мире государством, выплатившим долги. И – соответственно – получившим возможность свободно распоряжаться всей – поступающей от внешней торговли ресурсами – конвертируемой валютой. 12 апреля 1989 года на Пленуме ЦК РКП Николае Чаушеску торжественно заявил всему миру о полной выплате Румынией внешней задолженности.

Но именно это очень не понравилось западному цивилизованному миру – как опасный пример для других стран».

(Борзенко А. С. «Румынский секундомер бежит быстрее»).

• Как пишет Петухов А. («Компартии отвергают «новое мышление»):

«В декабре 1989 года ЦК Румынской компартии выступил с инициативой проведения в Бухаресте или Москве международного совещания компартий (последнее такое совещание состоялось в 1969 году), в ходе которого румынские коммунисты намеревались открыто высказать своё мнение о «новом мышлении», «перестройке» и «гласности».

В соответствии с решениями XIV съезда РКП (ноябрь 1989 г.), с 10 по 14 декабря 1989 г. ЦК РКП направил соответствующие письма Центральным Комитетам двадцати компартий, в том числе ЦК КПСС и компартиям стран Восточной Европы. Эта инициатива была одобрена руководством компартий Кубы, Вьетнама, Албании, КНДР, ряда развивающихся стран. После 20 декабря намечалось направить аналогичные письма ЦК компартий Китая, США, стран Западной Европы, Южной Азии и Африки. Однако ни ЦК КПСС, ни ЦК восточноевропейских компартий не ответили на предложение РКП. А 20 – 23 декабря 1989 года в Румынии произошёл кровавый переворот, одобренный Москвой и Вашингтоном».

«Да, по плану ЦК РКП на столь представительном форуме мог быть дан бой разрушительным силам. Результаты стали бы, конечно же, известны во всём мире, в том числе – и в СССР. Поэтому процесс решили ускорить…

Итак, надо признать, что кроме советско-американской совместной революции прошли ещё болгарско-американская совместная революция, венгерско-американская совместная революция, восточногерманско-западногерманская (и американская!) совместная революция, польско-американская совместная революция, румынско-американская совместная революция, чехословацко-американская совместная революция. Каждая со своими нюансами, они все вместе были направлены на изменение существующего строя, ограбление этих народов, вывода этих стран из-под контура управления Кремля (за понятным исключением Албании и Югославии).

Автором же сценария «поэтапной ликвидации социализма в Восточной Европе» являлся Герман Кан».

(А. П. Шевякин).

• В 1989 году начал стремительно разрушаться советский блок. В начале года некоммунистические силы пришли к власти в Польше.

• В ноябре 1989 года в течение 3-х недель была разрушена Берлинская стена в ГДР.

• В этом же году начался разорительный вывод советских войск из стран Восточной и Центральной Европы.

При этом огромные материальные ценности и земельные участки попросту отдаются даром. А выведенные части бросают в чистом поле. Бросают без жилья, без инфраструктуры, без средств к существованию…

«…С 1989 года начинается беспорядочный, похожий на бегство разбитой армии, вывод наших войск из Восточной Европы. Мы несём чудовищные экономические потери, теряя зарубежного имущества на сотни миллионов долларов, выбрасывая войска во чисто поле, где нет ни жилья, ни казарм. Мы уходим и даже не ставим условия: чтобы все эти венгрии-польши никогда не входили в НАТО. Мы разрушаем военный блок Варшавского Договора, не требуя роспуска Североатлантического пакта, и теперь оказываемся лицом к лицу с угрозой нападения НАТО!»

(Максим Калашников).

Кстати. Интересный факт.

• Рассказывает бывший сподвижник Шеварнадзе, генерал Игорь Гиоргадзе:

«Шеварнадзе и Горбачёв впрямую торговались с Колем, на каких условиях СССР должен вывести войска из Германии. Коль приехал подготовленным: мы согласны дать в качестве отступного 160 миллиардов марок. Горбачёв взял тайм-аут, вышел с Шеварнадзе, они посовещались, вернулись и сказали: «Мы согласны на 14 миллиардов долларов»…

Такое вот идиотство!

Такая вот откровенная сдача наших интересов!

• Наряду с самим курсом на перестройку, ослабление военного присутствия СССР в союзных странах вызвало активизацию антисоциалистических настроений.

Начавшиеся в них процессы демократизации привели в конце 1989 – начале 1990 годов к «бархатным» революциям в Польше, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании.

• В декабре 1989 года вооружённым путём был свергнут режим Чаушеску в Румынии.

• В результате проведённого в 1990 года референдума ГДР вошла в состав ФРГ.

Для начала несколько слов о ГДР.

— Это была самая промышленно развитая страна социалистического содружества.

По некоторым показателям она даже превосходила Советский Союз – например, по уровню жизни.

— На неё приходился самый большой товарооборот – в последней пятилетке 17 миллиардов рублей ежегодно.

Оттуда поступало самое ценное для СССР оборудование.

— Там был расквартирован самый крупный заграничный контингент советских войск – почти четверть миллиона солдат и офицеров.

— Кроме того, ГДР представляла колоссальную ценность своим стратегическим положением, поскольку выполняла роль форпоста социализма, дальше всех продвинутого в Западную Европу.

Даже невооружённому взгляду было видно, чем обернётся для Советского Союза уход из-под его крыла этой страны.

Ряд видных германистов сходятся во мнении, что не только в Советском Союзе, но и в Западной Европе объединение Германии не считалось делом близкого будущего. А многие вообще признавали его нежелательным.

• Видный политический деятель Италии Дж. Андреотти прямо заявлял:

«Существуют два германских государства, и эти два государства следует сохранить».

Многие до сих пор недоумевают по поводу того, как произошло объединение Германии.

Почему при этом не были учтены в полной мере законные интересы Советского Союза, имевшего на то и международно-правовые, и исторические, и моральные основания.

Присоединение ГДР к ФРГ приобретало темпы кинобоевика.

9 декабря 1989 года – через месяц после открытия границы между Восточной и Западной Германией – на пленуме ЦК КПСС Горбачёв торжественно поклялся не дать немецких друзей в обиду:

— Мы со всей решительностью подчёркиваем, что ГДР в обиду не дадим. Это наш стратегический союзник и член Варшавского Договора. Необходимо исходить из сложившихся после войны реальностей – существования двух суверенных германских государств. Членов ООН. Отход от этого грозит дестабилизацией в Европе…

А уже 26 января 1990 года генсек на узком совещании огорошил близких единомышленников:

— Объединение Германии неизбежно, и мы не имеем морального права ему противиться.

Надо сказать, что перед этим неожиданным заявлением он имел продолжительную встречу с Колем.

Окрылённый канцлер уезжает из Москвы в Бонн.

Там заявляет, что объединению Германии «дан зелёный свет».

В феврале 1990 года состоялась встреча Буша и Коля.

Заокеанский президент и европейский канцлер принимают решение о полноформатном вхождении объединённой Германии в НАТО.

В июне 1990 года Горбачёв посетил США.

Сидя за чашкой кофе с Бушем, Михаил Сергеевич как бы меду прочим заявил, что он согласится признать членство объединённой Германии в НАТО, если этого пожелает немецкий народ.

Буш от неожиданности едва не выронил из рук свою чашку. Изумлённо взглянул гостю в глаза:

— Я хотел бы услышать это ещё раз. Вы сказали, что не имеете ничего против, если Германия захочет быть в НАТО?

Горбачёв повторил:

— Если они захотят быть в Варшавском Договоре, очень хорошо. Если они захотят в НАТО, тоже очень хорошо.

Буш не поверил тому, что услышал.

И попросил Горбачёва ещё раз повторить сказанное.

Горбачёв сделал это.

Буш и его сотрудники были просто потрясены.

Вот так принимались судьбоносные для нашей страны и всего мира решения в эпоху нового мышления.

И что ведь интересно.

Ни в Политбюро ЦК КПСС, ни на съезде народных депутатов СССР этот вопрос не обсуждался и проект его решения не рассматривался.

Само собой, не согласовывался он и с тогдашними союзниками СССР.

Для сравнения: письмо ленинградской преподавательницы Нины Андреевны, опубликованное в газете «Советская Россия», обсуждалось в Политбюро двое суток до вечера без перерыва.

Такие вот пироги!

• Произошла смена руководства в Монголии.

Пришедшие к власти во всех этих странах национально-демократические силы, не желая следовать по пути половинчатого и непоследовательного реформирования, выступили за радикальную и быструю смену модели общественного развития.

В короткие сроки здесь были осуществлены приватизация и акционирование производства, проведены аграрные реформы.

Многолетний советский диктат в отношениях к этим странами, подкрепляемый военным присутствием СССР, не мог не привести к отходу от него бывших союзников и ориентации их на Запад.

Разрыв традиционных экономических и политических связей с Восточной Европой также больно ударил по советским интересам, осложнил и без того непростую внутреннюю ситуацию в СССР.

• Весной 1991 года состоялся официальный роспуск Совета Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского Договора, завершивший распад социалистической системы.

Уму непостижимо, как можно было, не получив взамен ничего, кроме улыбок и фамильярных похлопываний по плечу, сдать завоёванные кровью десятков миллионов советских людей позиции СССР в Европе и во всём мире?

Речь не о том, что советское военное присутствие нужно было сохранять везде, где оно было.

Речь о сохранении паритета на принципах взаимности.

Был момент, когда НАТО звучали голоса о самороспуске, сильнейший идейный кризис охватил эту организацию, основной смысл существования которой состоял (и состоит) в противостоянии СССР/России.

Были прекрасные возможности для торга и, как это ни цинично звучит, для получения отступных.

Но вместо этого Горбачёв срывает войска из обжитых за полвека гарнизонных городков в Центральной и Восточной Европе.

Срывает для того, чтобы вывести их буквально в чистое поле, в палаточные лагеря!

Это больше походило на бегство, а не на почётный уход.

• В декабре 1991 года прекратил своё существование сам СССР.

5. Результаты политики «нового мЫшления».

Вместе с тем наряду с безусловными позитивными переменами, происшедшими в мире, очевидно и другое – с окончанием «холодной войны», распадом СССР и крахом коммунистических режимов в Восточной Европе взорванной оказалась биполярная система международных отношений, на которой базировалась стабильность в мире.

Из «холодной войны» вышла лишь одна сверхдержава – США.

Вторая распалась под влиянием внутренних и внешних факторов. В результате возникла опасность утечки современнейших военных технологий и вооружений в страны, от которых может исходить военная угроза.

Распад единой системы Вооружённых Сил СССР, «приватизация» бывшими союзными республиками наиболее оснащённых в техническом отношении ударных военных группировок, находившихся по периметру границ СССР, снизили обороноспособность России.

И не только. Они во многом способствовали эскалации межнациональных военных конфликтов (прежде всего, на Кавказе и Средней Азии).

Рухнули и надежды на значительную западную помощь в решении внутренних проблем.

Наконец, с распадом социалистического лагеря и отказом от поддержки традиционных союзников в «третьем мире» Россия оказалась в сложном положении, не обретя с западными странами тех союзнических отношений, на которые рассчитывали.

Вот такими были результаты горбачёвской политики «нового мЫшления»…