что такое нижнечелюстной канал

Что такое нижнечелюстной канал

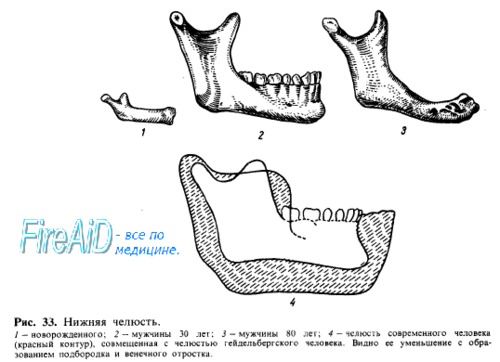

Нижняя челюсть, mandibula, является подвижной костью черепа. Она имеет подковообразную форму, обусловленную как ее функцией (важнейшая часть жевательного аппарата), так и развитием из первой жаберной (манди-булярной) дуги, форму которой она до известной степени сохраняет. У многих млекопитающих, в том числе у низших приматов, нижняя челюсть является парной костью.

В соответствии с этим и у человека она закладывается из двух зачатков, которые, постепенно разрастаясь, сливаются на 2-м году после рождения в непарную кость, сохраняя, однако, по средней линии след сращения обеих половин (symphysis mentalis).

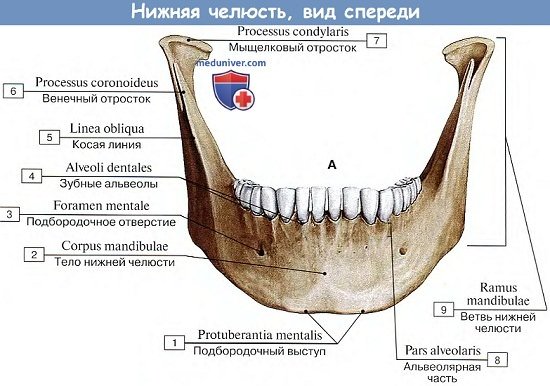

Соответственно строению жевательного аппарата из пассивного отдела, т. е. зубов, осуществляющих функцию жевания, и активного, т. е. мышц, нижняя челюсть делится на горизонтальную часть, или тело, corpus mandibulae, несущее на себе зубы, и вертикальную в виде двух ветвей, rami mandibulae, служащих для образования височно-нижнечелюстного сустава и прикрепления жевательной мускулатуры.

Обе эти части — горизонтальная и вертикальная — сходятся под углом, angulus mandibulae, к которому на наружной поверхности прикрепляется жевательная мышца, вызывающая появление соименной бугристости, tuberositas masseterica. На внутренней поверхности угла находится крыловидная бугристость, tuberositas pterygoidea, место прикрепления другой жевательной мышцы, m. pterygoideus medialis.

Поэтому деятельность жевательного аппарата оказывает влияние на размеры этого угла. У новорожденных он близок к 150°, у взрослых снижается до 130—110°, а в старости, с потерей зубов и ослаблением акта жевания, снова увеличивается.

Также и при сравнении обезьян с различными видами гоминид наблюдается соответственно ослаблению функции жевания постепенное увеличение angulus mandibulae с 90° у человекообразных обезьян до 95° у гейдельбергского человека, 100° — у неандертальца и 130° — у современного.

Строение и рельеф тела нижней челюсти обусловлены наличием зубов и участием ее в образовании рта.

Так, верхняя часть тела, pars alveolaris, несет на себе зубы, вследствие чего на ее крае, arcus alveolaris, находятся зубные альвеолы, alveoli dentales, с перегородками, septa interalveolaria, соответствующими наружным альвеолярным возвышениям, juga alveolaria. Закругленный нижний край тела массивный, образует основание тела нижней челюсти, basis mandibulae.

В старости, когда зубы выпадают, pars alveolaris атрофируется и все тело становится тонким и низким. По средней линии тела гребешок симфиза переходит в подбородочное возвышение треугольной формы, protuberantia mentalis, наличие которого характеризует современного человека. Из всех млекопитающих подбородок выражен только у человека, да и то современного.

У человекообразных обезьян, питекантропа и гейдельбергского человека подбородочного выступа нет и челюсть в этом месте имеет загибающийся назад край. У неандертальца подбородочный выступ также отсутствует, но соответствующий край нижней челюсти имеет вид прямого угла. Только у современного человека проявляется настоящий подбородок.

По сторонам этого возвышения заметны подбородочные бугорки, tubercula mentalia, по одному с каждой стороны. На латеральной поверхности тела, на уровне промежутка между 1 и 2-м малыми коренными зубами находится подбородочное отверстие, foramen mentale, представляющее выход канала нижней челюсти, canalis mandibulae, служащего для прохождения нерва и сосудов.

Назад и кверху от области tuberculum mentale тянется косая линия, linea obliqua. На внутренней поверхности в области симфиза выступают две подбородочные ости, spinae mentales, — места сухожильного прикрепления mm. genioglossi. У антропоморфных обезьян эта мышца прикрепляется не сухожилием, а мясистой частью, вследствие чего вместо ости образуется ямка.

В ряду ископаемых челюстей имеются все переходные формы — от свойственной обезьянам ямки, обусловленной мясистым прикреплением m. genioglossus и сочетающейся с отсутствием подбородка, до развития ости, обусловленной сухожильным прикреплением подбородочноязычной мышцы и сочетающейся с выступающим подбородком.

Таким образом, изменение способа прикрепления m. genioglossus с мясистого на сухожильный повлекло за собой образование spina mentalis и соответственно подбородка. Учитывая, что сухожильный способ прикрепления мышц языка способствовал развитию членораздельной речи, преобразование костного рельефа нижней челюсти в области подбородка также должно быть связано с речью и является чисто человеческим признаком. По сторонам от spina mentalis, ближе к нижнему краю челюсти, заметны места прикрепления двубрюшной мышцы, fossae digastricae. Далее кзади идет назад и кверху по направлению к ветви челюстио-подъязычная линия, linea mylohyoidea, — место прикрепления одноименной мышцы.

Ветвь челюсти, ramus mandibulae, отходит с каждой стороны от задней части тела нижней челюсти кверху. На внутренней поверхности ее заметно отверстие нижней челюсти, foramen mandibulae, ведущее в упомянутый выше canalis mandibulae. Внутренний край отверстия выступает в виде язычка нижней челюсти, lingula mandibulae, где прикрепляется lig. sphenomandibulare; lingula у человека развит сильнее, чем у обезьян.

Кзади от lingula начинается и направляется вниз и вперед челюстно-подъязычная борозда, sulcus mylohyoideus (след нерва и кровеносных сосудов). Вверху ветвь нижней челюсти оканчивается двумя отростками: передний из них, венечный, processus coronoideus (образовался под влиянием тяги сильной височной мышцы), а задний мыщелковый отросток, processus condylaris (он же суставной отросток), участвует в сочленении нижней челюсти с височной костью. Между обеими отростками образуется вырезка incisura mandibulae. По направлению к венечному отростку поднимается на внутренней поверхности ветви от поверхности альвеол последних больших коренных зубов гребешок щечной мышцы, crista buccinatoria.

Мыщелковый отросток имеет головку, caput mandibulae, и шейку, collum mandibulae; спереди на шейке находится ямка, fovea pterygoidea (место прикрепления m. pterygoideus lateralis).

Подводя итог описанию нижней челюсти, следует отметить, что ее форма и строение характеризуют современного человека. Наряду с этим у человека стала развиваться членораздельная речь, связанная с усиленной и тонкой работой мышц языка, прикрепляющихся к нижней челюсти. Поэтому связанная с этими мышцами подбородочная область нижней челюсти усиленно функционировала и устояла перед действием факторов регресса, и на ней возникли подбородочные ости и выступ. Образованию последнего способствовало также расширение челюстной дуги, связанное с увеличением поперечных размеров черепа под влиянием растущего мозга. Таким образом, форма и строение нижней челюсти человека складывались под влиянием развития труда, членораздельной речи и головного мозга, характеризующих человека.

Видео урок анатомии нижней челюсти

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 21.07.2021

Компьютерно-томографические исследования топографии нижнечелюстного канала

А. А. Матчин

д. м. н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России

В. Н. Барков

к. м. н, доцент кафедры стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России

Е. В. Архипова

врач-рентгенолог ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая стоматологическая поликлиника»

К. С. Юткина

клинический ординатор кафедры стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России

В последние годы возрастает роль компьютерной томографии при обследовании и лечении стоматологических больных, особенно при использовании внутрикостных дентальных имплантатов [1, 7—10, 12].

Введение

Прогнозирование благоприятных отдаленных результатов предполагает определение объемных качественных параметров кости: высоты, толщины, наклона альвеолярного отростка, ширины наружней и внутренней кортикальных пластинок, топографии анатомических структур в зоне имплантации, в том числе нижнечелюстного канала (НК), начинающегося на внутренней поверхности ветви нижней челюсти (НЧ) и заканчивающегося на наружной поверхности ее тела; места прохождения нижнего альвеолярного нерва, артерии и вен [7, 11].

Особый интерес для практикующих стоматологов представляет знание хирургической анатомии НК, его взаимоотношений с корнями зубов НЧ. Это позволяет повысить безопасность манипуляций в процессе эндодонтического лечения, при экстракции, резекции верхушек корней зубов, цистэктомии, удалении внутрикостных новообразований НЧ, а также при проведении ортодонтического лечения ретенции нижних премоляров и моляров.

Особенно важно учитывать возможность изменения расположения канала в связи с утратой зубов и давностью их отсутствия для планирования и проведения операции дентальной имплантации. Не менее значима осведомленность об особенностях топографии НК и для челюстно-лицевых хирургов при планировании и выполнении реконструктивных операций на НЧ.

Наблюдения показывают, что, несмотря на тщательное планирование лечения и применение современных методов рентгеновской диагностики, в клинике нередко наблюдаются осложнения в виде повреждения нижнего луночкового нерва, которое встречается при эндодонтическом лечении зубов, в ходе проведения оперативных вмешательств на НЧ, в том числе и при дентальной имплантации [5].

Усредненный размер расстояния между корнями зубов и НК, который приводится в учебных пособиях, не всегда совпадает с индивидуальными особенностями пациента, особенно на беззубых челюстях. Анализ данных литературы [4, 6, 11] и наши клинические наблюдения [2, 3] свидетельствуют, что анатомия НК достаточно сложна и имеет свои особенности. Взаимоотношение НК с верхушками корней зубов и краем альвеолярной части НЧ весьма вариабельно.

В некоторых случаях нижний альвеолярный нерв расположен ближе к медиальной или латеральной кортикальным пластинкам, проходит рядом с верхушками корней нижнечелюстных зубов. Топографо-анатомические особенности НК, его пространственное положение, соотношение с щечной и язычной кортикальными пластинками НЧ, корнями моляров и премоляров в литературе представлены недостаточно. Все вышеизложенное определило цель данного исследования.

Цель исследования

По данным компьютерных томограмм НЧ изучить топографию и диаметр НК. Выяснить вариабельность анатомического строения и расстояний между вестибулярной и язычной поверхностями, верхушками корней премоляров и моляров, альвеолярным гребнем и основанием НЧ и НК с обеих сторон.

Материалы и методы

Обследовано 100 пациентов (28 мужчин, 72 женщин) в возрасте от 20 до 70 лет, находящихся на лечении в Оренбургской областной клинической стоматологической поликлинике, которая является базой кафедры стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Оренбургской государственной медицинской академии. В возрастной группе от 21 до 30 лет было 10 человек; 31—40 лет — 32; 41—50 лет — 32. Возрастная группа от 51 до 70 лет составила 26 человек. У большинства обследованных отсутствовали третьи моляры или были зачатки этих зубов.

Рис. 1. Панорамный стоматологический рентгеновский аппарат с функцией компьютерного томографа

Рис. 2. Проведение компьютерно-томографического исследования

Рис. 3. Планирование введения винтового внутрикостного имплантата с учетом расположения НК

Рис. 4. Поэтапное планирование дентальной имплантации. Визуализация канала

Рис. 5. Планирование дентальной имплантации

Рис. 6. Разметка для оценки изучаемых параметров

Рис. 7. Осложнение дентальной имплантации. Имплантат в просвете НК

Сравнивали расстояние между НК и вестибулярной (А), язычной поверхностями (В). Оценивали расстояние от верхушки корня зуба (C), от альвеолярного гребня (F), от нижнего края НЧ до нижнечелюстного канала (D). Измеряли диаметр нижнечелюстного канала (Е).

Результаты и их обсуждение

Детальный анализ компьютерных томограмм позволил получить данные об особенностях топографии, размерах НК, измерить расстояние между верхушками моляров и премоляров относительно НК при различных вариантах его длины и пространственного положения.

Рис. 8. Осложнение эндодонтического лечения. Пломбировочный материал в просвете НК

Установлены топографо-рентгенологическое взаимоотношение канала с корнями зубов 45, 46, 47, 48, 35, 36, 37, 38 и его положение относительно вестибулярной и язычной поверхностей НЧ. Выявлены существенные вариации цифровых значений исследуемых параметров. Так, расстояние от вестибулярной поверхности НЧ до НК колебалось от 1,5 мм до 7,9 мм.

У 26 % пациентов расстояние между язычной поверхностью НЧ и НК было менее 1 мм. Выявленные нами закономерности топографии и строения НК позволяют объяснить адекватную инфильтрационную анестезию при проведении последней с язычной поверхности НЧ.

При измерении расстояния от верхушки корня зуба до НК установлено, что наименьшие цифры отмечены в области 45 зуба (4,2 мм) и в области 37 зуба (4,0 мм). Максимальное расстояние — в области 48 зуба (4,9 мм), 38 зуба (5,0 мм).

На рисунке 13 приведены размеры диаметра НК. Последний составляет в среднем 3 мм с диапазоном колебаний от 1,2 до 4,2 мм.

Рис. 13. Соотношение импактного зуба и НК

Рис. 14. Соотношение остеомы НЧ и НК

Своевременная диагностика такого пространственного соотношения между анатомическими структурами в нижнечелюстной кости позволила избежать осложнения при хирургическом вмешательстве у данного пациента.

Выводы

Особенности расположения корней постоянных зубов и нижнечелюстного канала: систематический обзор исследований

Группа исследователей из Польши выяснила некоторые закономерности в расположении апексов корней постоянных зубов и нижнечелюстного канала, через который проходит нижний альвеолярный нерв.

Взаимное расположение корней зубов нижней челюсти и нижнечелюстного канала может стать причиной осложнений в ходе таких операций, как удаление зубов, имплантация, эндодонтия. Подобные осложнения чаще всего выражаются во временном или постоянном повреждении нижнего альвеолярного нерва (64,4% случаев).

Причины повреждений разные: выход пломбировочного материала за апекс, попадание туда же ирриганта и/или эндодонтических медикаментов, излишняя инструментальная обработка корневых каналов, нагрев тканей вблизи нерва. Понимание особенностей взаимного расположения нижнечелюстного канала и корней зубов нижней челюсти позволяет свести риск таких повреждений к минимуму.

Поиск работ исследователи провели в базах PubMed, Scopus, EBSCO Dentistry and Oral Sciences Source, Cochrane и Lilacs databases. Искали материалы на английском языке, опубликованные до 25 января 2018 года.

В конце поста – тематические термины на английском и их русские эквиваленты.

Результаты и выводы

Первый подход позволил получить 888 статей, соответствующих заданной теме; после применения всех критериев в обзоре осталось 12 исследований.

В исследованиях рассматривались расстояния от апексов до нижнечелюстного канала (вертикальное и самое короткое) и расстояние от апексов до верхней кортикальной пластинки.

Наименьшие отрезки «апекс – нижнечелюстной канал» были следующими:

Наименьшие расстояния «апекс – верхняя кортикальная пластинка»:

Свои выводы исследователи сформулировали так:

Стоматологический плакат «Как устроены ваши зубы» поможет вам объяснить пациентам, что такое каналы, апексы и прочие составляющие строения зуба.

Печатаем на бумаге и пластике, доставляем «Почтой России» (бесплатно) или курьером до двери. Заказывайте

Учим стоматологический английский

Реферат этого исследования на английском языке вы найдёте по этой ссылке:

Особенности проведения местного обезболивания при двойном луночковом нерве

Мандибулярная анестезия, как основной метод обезболивания зубов нижней челюсти, известна еще с конца девятнадцатого века. Сам принцип ее проведения остался неизменен, однако техника проведения претерпела ряд изменений.

Так классическая мандибулярная анестезия проводится в область нижнечелюстного отверстия (метод Halsted, 1885; Fischer, 1911; Егоров). Более современными стали «высокие» методы блокады нижнего лучкового нерва, в ходе проведения которых депо анестетика создается в области торуса нижней челюсти (Вайсбрем, 1940), вырезки нижней челюсти при закрытом рте пациента (Визирани, 1960, — Акинози, 1977), суставного отростка нижней челюсти (Гоу — Гейтс, 1973). Такое разнообразие методов заставляет задуматься над тем, что существует проблема в проведении местного проводникового обезболивания зубов нижней челюсти. По данным ряда исследователей, мандибулярная анестезия неэффективна в 10—15 % случаев [12].

Одной из причин ее неэффективности являются анатомические вариации строения нижнечелюстного нерва и каналов [13].

Существуют исследования, подтверждающие, что мандибулярная анестезия в большинстве случаев неэффективна при наличии у пациента двойного нижнечелюстного канала. Отмечено, что после ее проведения у данной группы пациентов болевая чувствительность тканей зуба сохраняется, в то же время имеется чувство онемения нижней губы и подбородка с соответствующей стороны обезболивания [7, 8, 12, 13, 16, 17].

Анатомия нижнего луночкового нерва

Нижнечелюстной нерв является продолжением третьей ветви тройничного нерва, располагается в толще нижней челюсти на протяжении от нижнечелюстного до подбородочного отверстий. По данным ряда авторов, нижнечелюстной нерв на всем своем протяжении формирует три магистральные ветви: это ретромолярная ветвь, молярная ветвь, резцовая ветвь [1—3]. На всем своем протяжении нижнечелюстной нерв может идти одним магистральным пучком, однако может разделяться на две [4] и даже три ветви [5].

По распространенности двойной нижний луночковый канал встречается менее чем у 1 % населения. Так, по данным Grover P. S. и Lorton L., при изучении 5000 ортопантомограмм в 4 случаях наблюдался двойной нижний луночковый канал (0,08 %) [7]. По данным других авторов, при исследовании 6000 ОПТГ выявлены двойные нижнечелюстные каналы в 57 случаях (0,95 %) [6].

Классификация двойных нижнечелюстных каналов

Изучив 3612 ОПТГ, Notje и соавт. выявили следующие вариации строения двойного нижнечелюстного канала: тип 1 — два канала, которые начинаются через единое отверстие; тип 2 — ответвление малого канала на уровне второго и третьего моляра; тип 3 — два канала начинаются из разных отверстий, но объединяются на уровне моляров [6]. Heasman предложил классификацию положения канала по отношению к корням зубов: 67,7 % — тип 3 (среднее), 15,6 % — тип 2 (высокое), 5,2 % (низкое), тип 4 (смешанный) — 11,5 % [8].

Наиболее известной считается классификация двойных каналов нижней челюсти Langlais (рис. 1): тип 1 — бифуркация на уровне третьего моляра (0,367 %), тип 2 (0,517 %) — бифуркация в пределах ветви челюсти или за ее пределы, затем объединение, тип 3 — смешанный (0,03333 %): с одной стороны тип 1, с другой — тип 2, тип 4 (0,03333 %) — два канала, которые начинаются разными отверстиями [9].

Рис. 1. Классификация двойных нижнечелюстных каналов по Langlais.

Формирование двойного канала

Безусловно, двойной луночковый нерв — это анатомическая вариация в строении челюстей, которая формируется еще в пренатальном периоде развития. Johansson и соавт. обнаружили, что развитие нижнечелюстного нерва проходит из трех независимых каналов, которые затем объединяются в один канал. [10]. Chaves и соавт., изучая препараты челюстей детей пренатального периода, обнаружили, что нижнечелюстной канал разделен на три самостоятельных магистрали, осуществляющих иннервацию определенной группы зубов. Так, первый канал подходит к зачаткам резцов и клыков, второй — к премолярам, третий — к молярам нижней челюсти. Этот факт во многом объясняет, почему при первичной адентии поражение затрагивает определенную группу зубов, с каждой стороны нижней челюсти [11].

В ходе развития нижней челюсти интрамембранозной оссификации три независимых канала с нервными стволами объединяются в канал с одноименным нервом. В настоящее время нет единого мнения о причине формирования двойного нижнечелюстного канала. Однако можно предположить, что изменения в минерализации челюстей на этапах развития ребенка могут препятствовать сближению магистральных ветвей нижнечелюстного нерва, что ведет к развитию нескольких независимых каналов.

Тактика местного обезболивания при двойном нижнем луночковом нерве

Перед началом стоматологического лечения необходимо провести дополнительное рентгенологическое обследование, например ортопантомографию. Она позволяет оценить положение нижнечелюстного отверстия по отношению к окклюзионной поверхности моляров, количество каналов, их топографию по Langlais.

Для обезболивания зубов нижней челюсти при двойном нижнечелюстном канале рекомендованы «высокие» методы анестезии (торусальная, Гоу — Гейтс, Визирани — Акинози)

Конечно, нецелесообразно делать ОПТГ каждому пациенту перед мандибулярной анестезией, однако стоит задуматья о ее проведении в тех случаях, когда пациент сам жалуется на «неэффективность» обезболивания при лечении у стоматолога. Можно с уверенностью заявить, что существует группа пациентов с неблагоприятным анамнезом в отношении местного обезболивания, которым действительно показана рентгенологическая диагностика вплоть до компьютерной томографии для выявления причин неэффективности местного обезболивания.

Для обезболивания зубов нижней челюсти при двойном нижнечелюстном канале рекомендованы «высокие» методы анестезии (торусальная, Гоу — Гейтс, Визирани — Акинози). Они обеспечивают создание депо анестетика выше нижнечелюстного отверстия, тем самым решая вопрос об аномалии его положения при двойном нижнечелюстном канале.

Если врач отдал предпочтение проведению классической мандибулярной анестезии, следует оценить ее эффективность в среднем через 10 минут. Если пациент отмечает чувство онемения подбородка, но анестезии пульпы нет, депо анестетика создано правильно и нет необходимости в проведении повторной мандибулярной анестезии. Повторно мандибулярная анестезия должна проводиться по «высокому» типу и только при отсутствии у пациента чувства онемения подбородка и нижней губы. В качестве дополнительного метода обезболивания рекомендуется проводить интралигаментарную или внутрикостную анестезии, которые гарантированно приведут к анестезии конкретного зуба.

Клинический случай

Пациент В., 1982 г. р., обратился с жалобами на периодические боли в зубе 37. Объективно: 38 — прорезался частично с мезиоангулярным положением. DS: Дистопия 38. В ходе обследования была проведена ОПТГ, на которой определялся двойной нижнечелюстной канал, предположительно, начинающийся одним нижнечелюстным отверстием, далее идущий разобщенно на всем протяжении ветви и тела нижней челюсти и заканчивающийся двумя отверстиями (тип 2 по Langlais) (рис. 2, 3). Пациенту рекомендовано удаление 38. Из анамнеза было выяснено, что во время предыдущих стоматологических вмешательств нередко возникали проблемы с обезболиванием.

Для операции удаления зуба 38 была проведена мандибулярная анестезия методом пальпации (1.8 ml Ubistesin 1:100000 3MESPE) и щечная инфильтрационная анестезия (0.5 ml Ubistesin 1:100000 3MESPE). Через 5 минут после анестезии пациент определял чувство онемения края нижней губы слева. При создании операционного доступа и частичном одонтопрепарировании 38 пациент испытывал боль. В качестве дополнительного обезболивания проведена интралигаментарная анестезия (0.8 ml Ubistesin 1:100000 3MESPE), зуб удален безболезненно.

Обсуждение

В данном клиническом примере пациенту проводилось стандартное обезболивание, применяемое для удаления зубов нижней челюсти. Однако в данном случае не отмечалось полноценного обезболивания пульпы 38. Авторы статьи предполагают, что эта проблема связана с наличием у пациента двойного нижнечелюстного канала. Двойной нижнечелюстной канал содержит как нервы, так и сосуды, ответственные за кровоснабжение нижней челюсти [6].

Считается, что основной канал, который открывается на уровне окклюзионной поверхности моляров и имеет больший диаметр, всегда содержит нижнечелюстной нерв. Дополнительный канал, имеющий меньший диаметр, в большинстве случаев начинается от основного нижнечелюстного отверстия. Встречаются двойные нижнечелюстные каналы, которые начинаются двумя независимыми отверстиями, при этом дополнительное отверстие может располагаться как выше основного, ближе к основанию суставного отростка, так и ниже основного, в дистальном отделе ветви челюсти.

Основной канал, открывающийся на уровне окклюзионной поверхности моляров и имеет больший диаметр, всегда содержит нижнечелюстной нерв

По данным литературы, дополнительный канал нижней челюсти может содержать ветви челюстно-подъязычного нерва (n. myelohyoideus), который наиболее близок в топографо-анатомическом отношении к нижнечелюстному нерву. Челюстно-подъязычный нерв не поддается обезболиванию в ходе проведения стандартной мандибулярной анестезии вследствие того, что анестетик не может диффундировать через клиновидно-челюстную связку, через которую проходит челюстно-подъязычный нерв [14].

По данным Wilson, это объясняется тем, что челюстно-подъязычный нерв ответвляется от нижнечелюстного на 14,7 мм выше нижнечелюстного отверстия, т. е. эта зона может находиться вне зоны действия раствора местного анестетика [15]. Lew и соавт. описали клинический случай неэффективности местного обезболивания зубов нижней челюсти у пациента с двойным нижнечелюстным каналом [13], DeSantis и соавт. описали схожий случай [17], в настоящей статье авторы также столкнулись с данной проблемой. В то же время есть данные об эффективности мандибулярной анестезии у пациентов с двойным нижнечелюстным каналом [16].

Заключение

Двойной нижнечелюстной канал может быть причиной неэффективности мандибулярной анестезии. Во многом это обусловлено дислокацией дополнительного нижнечелюстного отверстия, иннервацией зубов со стороны челюстно-подъязычного нерва. Дополнительная рентгенологическая диагностика (ОПТГ, КТ) позволяет выяснить причину неэффективности обезболивания нижней челюсти. При выявлении двойных нижнечелюстных каналов по рентгеновскому снимку можно определить их топографию, выбрать методику проводникового обезболивания и планируемое место создания депо местного анестетика.

ЛИТЕРАТУРА

Полный список литературы находится в редакции.