что такое неврологический порез

Парезы конечностей: что это такое?

Парез является частичным параличом, при котором у больного отсутствует возможность выполнять различные действия и движения, что обусловлено серьезными поражениями центральной или периферической нервной системы.

Диагностика парезов в клинике неврологии Юсуповской больницы является комплексной, с привлечением специалистов различных областей медицины: психоневрологов, отоларингологов, нейрохирургов, психиатров, пульмонологов.

Основные виды

Условно парезы можно разделить на две основные группы. Первую составляют органические парезы, когда можно точно определить причину не достижения конкретным нервным импульсом мышцы. Вторую группу составляют парезы функциональные, которые могут диагностироваться при опасных повреждениях коры головного мозга.

Среди основных типов парезов можно выделить следующие: парез нерва, парез нижних и верхних конечностей, парез гортани, дистальный парез (например, дистальный парез ноги при грыже диска).

Парез нерва характеризуется частичным ограничением действий мышечной системы больного, что обусловлено нарушением деятельности нервной системы.

Парез верхних и нижних конечностей чаще всего возникает вследствие кровоизлияния в головной мозг. При обездвиженности только одной конечности (например, парез правой руки, парез левой руки, парез правой ноги, парез левой ноги) диагностируется монопарез. Довольно распространенным является парез руки после инсульта. При поражении обеих рук или ног диагностируют парапарез (парез рук, парез ног, парез тазовых конечностей).

Пациенту с обездвиженными верхними и нижними конечностями устанавливается диагноз «тетрапарез».

Парез гортани является частичным параличом обширной гортанной полости. Он может быть:

Дистальный парез конечностей может быть центральным и периферическим.

Причины возникновения

К основным причинам развития парезов относят:

Иногда парезы развиваются у пациентов с ларинготрахеитом, брюшным тифом, сифилисом, ботулизмом и сирингомиелией.

Вялый парез нижних конечностей (например, периферический парез нижних конечностей) может возникнуть вследствие различных заболеваний. Он проявляется снижением силы в одной или нескольких мышцах.

Симптомы

У пациентов с парезами нижних конечностей наблюдаются следующие симптомы:

Диагностика

Немаловажная роль в диагностике парезов принадлежит тщательному сбору анамнеза и определению того, насколько склонен пациент к возникновению типичных психогенных реакций.

Для современного обследования пациентов с парезом гортани в Юсуповской больнице применяется микроларингоскопия. Кроме того, дополнительно назначается проведение рентгенографии и компьютерной томографии гортани. Специалисты клиники оценивают нейромышечную передачу и сократительную способность мышц. Для подтверждения диагноза может быть назначено проведение рентгенологического исследования.

При диагностике парезов конечностей учитывается степень распространения и локализация имеющейся мышечной слабости.

Лечение

Как правило, первично парез проявляется дискомфортом в определенной группе мышц. Отсутствие адекватного лечения грозит перерастанием данного состояния в полный паралич. Чаще всего пациенты жалуются на ощущение сильной боли в области, где образовалась частичная обездвиженность.

Основными этапами лечения являются: первоначальное выявление причины возникновения пареза и последующее её устранение. Пациентам после инсультов необходимо проведение особой восстановительной терапии. При перенесенных травмах и других повреждениях специалистам нередко приходится прибегать к сшиванию периферических нервов.

При обнаружении опухолей и иных новообразований, сдавливающих нервы, необходимо проведение оперативного вмешательства, направленного на их удаление.

Кроме того, пациентам Юсуповской больницы назначается проведение специальных курсов массажа, способствующих поддержанию мышц в тонусе, так как постоянное частичное обездвижение может привести к их атрофии.

Лечение пареза ног

В первую очередь специалисты Юсуповской больницы проводят терапевтические мероприятия по устранению первопричины заболевания. Лечение пареза нижних конечностей всегда является комплексным. Оно предполагает проведение медикаментозной терапии, лечебной гимнастики, массажа (в том числе механического), HAL-терапии (гимнастических упражнений с применением роботизированных комплексов).

Лечение пареза лучевого нерва руки

По показаниям при парезах в Юсуповской больнице проводится этиопатогенетическая терапия, направленная на устранение причины заболевания и предупреждение его дальнейшего развития. Пациентам назначается курс антибактериальной, противовоспалительной, противоотечной и дезинтоксикационной терапии. При необходимости выполняется вправление вывиха, репозиция костей при переломах, накладывается фиксирующая повязка и т.д.

Лечение пареза гортани

Лечение пареза гортани, как и всех других видов парезов, начинают с устранения основного заболевания, которое привело к развитию данной патологии. Основным методом лечения является медикаментозная терапия, которая назначается в индивидуальном порядке, в зависимости от этиологических факторов: прием препаратов антибактериального или противовирусного действия, витаминов группы В, биогенных стимуляторов, стимуляторов мышечной активности, психотропных средств, сосудистых препаратов и ноотропов.

Лечение пареза срединного и локтевого нервов

При данном виде пареза в Юсуповской больнице проводится следующее лечение:

Высококвалифицированные специалисты Центра реабилитации Юсуповской больницы обладают огромным опытом лечения парезов любой локализации. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная тактика лечения, направленная на максимально быстрое восстановление. Для проведения медикаментозной терапии в Юсуповской больнице используются только самые новые лекарственные препараты, которые успели на практике доказать свою высокую эффективность и отсутствие побочных действий. Пациентам предоставляются уютные палаты, оборудованные всем необходимым для комфортного пребывания в клинике.

Записаться на прием к специалисту, получить информацию о стоимости услуг по диагностике и лечению заболевания, условиях госпитализации больного можно по телефону Юсуповской больницы или на сайте клиники, через форму обратной связи. Врач-координатор ответит на все ваши вопросы.

Парезы

Парез – это снижение мышечной силы, обусловленное повреждением нервных путей, соединяющих головной мозг с мышцей или группой мышц. Этот симптом возникает в результате тех же причин, что и паралич.

У пареза нет одной четкой причины. Он может возникать при любых видах повреждения головного и спинного мозга, периферических нервов. В зависимости от уровня повреждения, различают центральные (на уровне головного и спинного мозга) и периферические (на уровне периферических нервов) парезы.

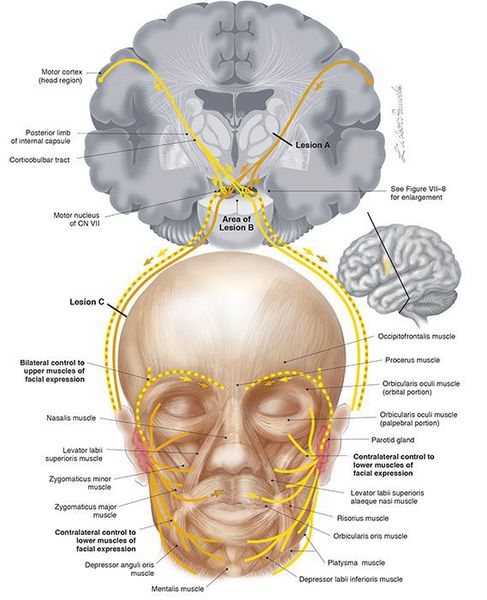

Центральный парез

Центральный парез возникает при повреждении головного или спинного мозга. Нарушения развиваются ниже места повреждения и захватывают, как правило, правую или левую половину тела (такое состояние называется гемипарезом). Чаще всего такую картину можно наблюдать у больного, перенесшего инсульт.

Иногда центральный парез вызывает нарушения в обеих руках или обеих ногах (парапарез), а в наиболее тяжелых случаях – во всех 4 конечностей (тетрапарез).

Основные причины центральных парезов:

При центральном парезе снижение мышечной силы бывает выражено в разной степени. В одних случаях оно проявляется в виде быстрой утомляемости и неловкости, а в других происходит практически полная утрата движений.

При центральных парезах часть спинного мозга ниже места повреждения остается сохранной – она пытается компенсировать нарушения. Это приводит к повышению тонуса пораженных мышц, усилению нормальных рефлексов и появлению новых, патологических, которых не бывает у здорового человека. Так, у пациента, перенесшего инсульт, повышается тонус мышц-сгибателей предплечья. Поэтому рука всегда согнута в локте. На ноге, напротив, повышается тонус разгибателей – за счет этого она хуже сгибается в колене. У неврологов даже есть образное выражение: «рука просит, а нога косит».

Из-за повышения тонуса мышц и нарушения движений центральные парезы могут приводить к контрактурам (ограничению движений в суставах).

Периферический парез

Периферический парез возникает при непосредственном повреждении нерва. При этом нарушения развиваются в одной группе мышц, которые иннервирует данный нерв. Например, мышечная слабость может отмечаться только в одной руке или ноге (монопарез). Чем более крупный нерв поврежден, тем большую часть тела охватывает парез.

Основные причины периферических парезов:

Периферические парезы еще называют вялыми. Возникает мышечная слабость, снижение тонуса, ослабление рефлексов. Отмечаются непроизвольные подергивания мышц. Со временем мышцы уменьшаются в объеме (развивается атрофия), возникают контрактуры.

Диагностика пареза

Парезы и параличи выявляет невролог во время осмотра. Врач просит пациента совершить разные движения, затем пытается согнуть или разогнуть пораженную конечность и просит больного сопротивляться. Проводится проба, во время которой пациент должен удерживать обе ноги или руки на весу. Если в одной из конечностей снижена мышечная сила, то через 20 секунд она заметно опустится вниз.

После осмотра врач назначает обследование, которое помогает выявить причину пареза.

Лечение и реабилитация при парезах

Лечение зависит от причины пареза. Большое значение для восстановления движений и профилактики контрактур имеет реабилитационное лечение. К сожалению, сегодня во многих российских клиниках этому вопросу уделяется мало внимания ввиду отсутствия специального оснащения, обученных специалистов.

Реабилитационное лечение при парезах включает:

В Юсуповской больнице реабилитации больных неврологического профиля уделяется повышенное внимание. Ведь от этого зависит восстановление функции, работоспособности, качество жизни пациента в будущем.

Преимущества Юсуповской больницы

Всё это служит одной цели – достичь максимального терапевтического эффекта у каждого пациента, наиболее быстрого и полноценного восстановления нарушенных функций, повышения качества жизни.

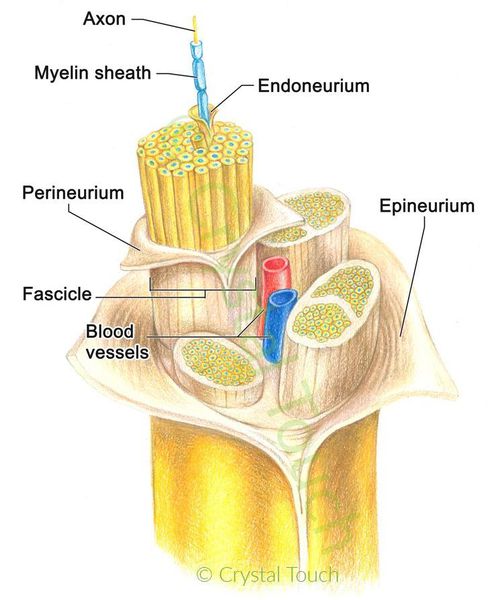

Слабость мышц (парез)

Слабость мышц – это объективный симптом, выражающийся в снижении силы скелетной мускулатуры, или субъективное ощущение, описываемое как повышенная утомляемость. Причины подобного явления крайне разнообразны и обычно включают структурные повреждения на любом из уровней передачи сигнала по нервным путям, поражение мионевральных синапсов, мышечных волокон. Диагностика осуществляется средствами нейровизуализации, нейрофизиологическими процедурами, лабораторными методами. Лечение предполагает консервативную и хирургическую коррекцию.

Слабость мышц (парез)

Мышечная слабость и быстрая утомляемость мышц – это одни из наиболее распространенных симптомов, с которыми обращаются за неврологической медицинской помощью. Существуют объективные и субъективные критерии, позволяющие определить наличие патологического состояния. Говоря о слабости, обычно имеют в виду снижение мускульной силы, но пациенты часто жалуются на общую утомляемость или затруднение движений в определенных участках тела.

Слабость может присутствовать в отдельных мышцах, затрагивать многие группы или все тело. Она возникает внезапно или нарастает постепенно, отмечается периодически или сохраняется постоянно. В паретических конечностях изменяется мышечный тонус, оживляются или ослабляются рефлексы. В зависимости от происхождения и локализации патологического очага клиническая картина дополняется другими симптомами.

Классификация

Слабость в мышцах обусловлена широким кругом патологий. Она бывает общей (распространенной) или локальной. Первая подразумевает состояние повышенной утомляемости при сохранении мускульной силы. Во втором случае констатируют нарушение путей проведения нервного импульса от ЦНС до определенных мышц. При этом для топической диагностики важно понимать уровень поражения:

Если задействуются центральный или периферический мотонейроны, констатируют парезы со снижением мышечной силы. По степени выраженности они бывают легкими, умеренными, глубокими или принимают характер паралича (полного отсутствия движений). Традиционно парезы систематизируют с учетом локализации поражения и клинических особенностей. В неврологии общепринята следующая классификация:

Отдельно выделяют психогенные парезы, которые возникают без органических причин при полной сохранности проводящих путей головного и спинного мозга. Их развитие связано с нарушением функций высшей нервной деятельности. Существенное значение для диагностики имеет вовлечение в процесс отдельных конечностей, поэтому в клинике нервных болезней различают несколько видов парезов:

Исходя из распространенности, выделяют слабость некоторых мышц (например, пальцев кисти или мимических), целых групп (сгибателей, разгибателей) или отделов (дистальных, проксимальных). Следует понимать, что термин «парез» используется не только при описании работы скелетной мускулатуры, но и применяется по отношению к некоторым внутренним органам (кишечнику, мочевому пузырю).

Почему возникает слабость мышц

Причины слабости в конечностях

Рассматривая происхождение слабости скелетных мышц, стоит разделить понятие пареза, связанного с повреждением нервных путей, и симптомов, обусловленных дефектами синаптической передачи, поражением мускулатуры. Часто речь идет о блокаде или усиленном разрушении ацетилхолина, первичной или вторичной патологии мышц, рефлекторных синдромах. Среди наиболее известных причин слабости выделяют следующие:

Слабость в мышцах всего тела провоцируется различными системными заболеваниями, интоксикациями. Ее отмечают при острых и хронических инфекциях, аутоиммунной патологии, злокачественных опухолях. Низкая двигательная активность у пожилых людей, при иммобилизации, длительном постельном режиме – частые причины распространенной слабости конечностей.

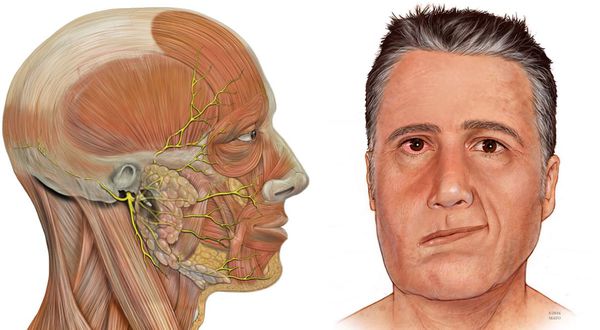

Причины слабости лицевых мышц

Мимические мышцы иннервируются лицевым нервом (VII пара). Любая патология, нарушающая проведение импульса по двигательным волокнам – от кортикоядерного пути до периферического отдела – способна вызвать слабость мускулатуры. Также стоит учитывать непосредственное поражение самих мышц. В списке вероятных патологий присутствуют следующие состояния:

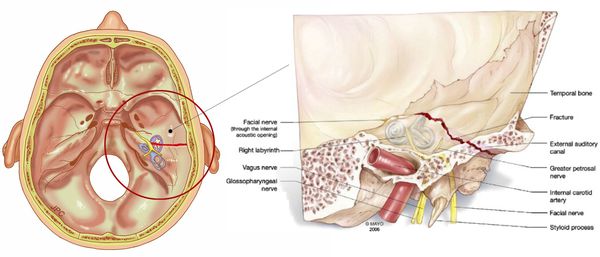

Лицевой нерв часто повреждается при воспалительных процессах в области уха и околоушной слюнной железы. Компрессия или разрыв его волокон наблюдаются при ЧМТ с переломом основания черепа. Риск пареза лицевого нерва возрастает у пожилых людей, при длительном стаже курения, наличии сопутствующей патологии (сахарного диабета, артериальной гипертензии).

Причины парезов

Нарушение спинномозговой проводимости часто обусловлено позвоночно-спинномозговыми травмами, которые влекут за собой компрессию, ишемическое повреждение, отек нервной ткани. Встречаются и прямые ранения – огнестрельные, костными осколками при переломах. Обычно таким повреждениям подвержен шейный отдел, грудной и поясничный затрагиваются гораздо реже. При сотрясении мозговой ткани изменения носят транзиторный характер, в остальных случаях они более стойкие.

Частой причиной сдавления спинного мозга становятся метастатические опухоли (при раке легкого, молочной железы или простаты), реже констатируют лимфому, миеломную болезнь, эпидуральные гематомы. При появлении слабости в руках или ногах исключают туберкулезный спондилит, ревматоидный артрит с подвывихом атлантоаксиального сустава, спинальные сосудистые мальформации.

Диагностика

При проведении клинического обследования отличают истинную слабость в мышцах при снижении силы от повышенной утомляемости как субъективного признака. В анамнезе выясняют сведения о интенсивности и темпах развития симптома, наличии дополнительных признаков. В ходе неврологического осмотра врач определяет мышечную силу (в баллах), объем активных и пассивных движений, рефлексы. Для выяснения причины слабости мышц назначаются дополнительные исследования:

Если слабость мышц сопровождается системными нарушениями, в план обследования включают УЗИ почек и надпочечников, щитовидной и паращитовидных желез. При сосудистых нарушениях делают УЗДС, ангиографию. Поиск злокачественной опухоли может потребовать проведения радиоизотопной сцинтиграфии. Учитывая многообразие причин, врачу-неврологу приходится осуществлять тщательную дифференциальную диагностику с привлечением смежных специалистов.

Лечение парезов

Помощь до постановки диагноза

Резко возникшая выраженная локальная или общая слабость мышц является поводом для обращения за врачебной помощью. При острых состояниях, связанных с прямой угрозой для жизни, необходимы ургентные мероприятия. Подозрение на черепно-мозговые и спинальные травмы требует иммобилизации шейного отдела головодержателем или воротником, пациенты с вероятным повреждением позвоночника транспортируются на жестких носилках.

При серьезных повреждениях с парезом дыхательных мышц, геморрагическом инсульте необходимы реанимационные мероприятия – ИВЛ с интубацией, непрямой массаж сердца. На догоспитальном этапе стабилизируют АД, осуществляют борьбу с отеком мозга, купируют рвоту и судороги. Недифференцированное лечение инсульта предполагает использование нейропротекторов.

Консервативная терапия

Снижение силы в мышцах требует комплексного решения, направленного на устранение причины моторной дисфункции, восстановление утраченных способностей. Основу консервативной стратегии составляет медикаментозная терапия, подбираемая в соответствии с клинической целесообразностью. Учитывая причины и механизмы развития слабости, могут назначаться следующие препараты:

Коррекция обменно-метаболических нарушений требуется при эндокринной патологии, некоторых миопатиях, полинейропатиях. Активно используют витамины группы B, НПВС, ингибиторы холинэстеразы. Схема лечения сосудистой патологии включает вазоактивные средства (пентоксифиллин), венотоники, антиагреганты. Отравления лечат активной детоксикацией, в том числе с использованием экстракорпоральных методов.

На этапе реабилитации особую роль играет немедикаментозная коррекция. Восстановлению силы мышц и объема движений способствуют массаж, ЛФК. Лечебно-активизирующие режимы зависят от состояния пациента и сроков, прошедших после церебрального повреждения. В комплексном лечении парезов применяют кинезиотерапию, физиопроцедуры, ортопедическую коррекцию.

Хирургическое лечение

Для устранения структурных дефектов, ставших причиной пареза, часто требуется оперативное вмешательство. При ишемическом инсульте рекомендованы техники реперфузии: селективный тромболизис, шунтирование, эндартерэктомия. Геморрагии удаляют пункционно-аспирационным, стереотаксическим, микрохирургическим методами. При сдавлении спинномозговых корешков, некоторых нейропатиях, туннельных синдромах необходимы декомпрессионные операции.

При неэффективности консервативной терапии миастении рекомендуют провести удаление вилочковой железы (тимэктомию), что позволяет уменьшить аутоиммунную агрессию. При посттравматических и послеоперационных парезах лицевого нерва выполняют реконструктивные вмешательства (сшивание, аутопластику) и пластические операции (подтяжку, перемещение мышц), улучшающие эстетический результат.

Экспериментальное лечение

Терапия многих заболеваний, проявляющихся слабостью мышц, продолжает совершенствоваться. В клинических испытаниях показана эффективность генной терапии инсультов, спинальной мышечной атрофии. Есть данные о результативности лечения миастении ритуксимабом, при рассеянном склерозе предлагают использовать низкие дозы налтрексона. В процессе восстановления моторной функции многообещающе выглядит трансплантация мезенхимальных стволовых клеток.

Что такое парез лицевого нерва? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Ефименко В. Н., невролога со стажем в 43 года.

Определение болезни. Причины заболевания

Парез лицевого нерва — это полиэтиологичное патологическое состояние, которое проявляется слабостью мимических мышц лица, иннервируемых лицевым нервом. Встречается в различном возрасте, как у взрослых, так и у детей.

Причины слабости лицевой мускулатуры: [4]

1. Причины, обусловленные поражением центрального двигательного нейрона:

2. Причины, обусловленные поражением периферического двигательного нейрона:

3. Заболевания, при которых поражаются нервно-мышечные синапсы:

4. Заболевания, при которых поражаются лицевые мышцы:

Из наиболее частых причин в 2/3 случаев пареза лицевых мышц выявляется идиопатическая невропатия лицевого нерва (паралич Белла). Инфекционное поражения нерва вирусом опоясывающего герпеса может быть при синдроме Рамсея Ханта. Из других инфекций невропатия лицевого нерва может встречаться при Лайм-боррелиозе и паротите. При понтинной форме полиомиелита может поражаться двигательное ядро лицевого нерва. Кроме того, поражение лицевого нерва может быть при многих системных инфекциях (сифилис, туберкулез, ВИЧ-инфекция и другие). При синдроме Гийена-Барре парез лицевой мускулатуры входит в клиническую картину болезни. Двухстороннюю невропатию лицевого нерва многие авторы рассматривают как стёртую форму данного синдрома. [2] [6] Вовлечение лицевого нерва может встречаться и при системных заболеваниях соединительной ткани (нодозном периартериите, системной красной волчанке, синдроме Шегрена и других), а также саркоидозе, амилоидозе и т. д.

На лицевой нерв могут распространяться воспалительные процессы в среднем ухе. Рецидивирующая невропатия лицевого нерва у молодых лиц может быть проявлением синдрома Мелькерсона — Россолимо — Розенталя, который имеет наследственный характер с локализацией в гене 9p14. [6] [9]

Из других причин можно назвать опухолевый процесс, например, поражение лицевого нерва при невриноме слухового нерва, канцероматозе оболочек мозга, арахноидэпителиоме основания черепа и других. Травматические поражения возникают при переломах основания черепа. Также повреждения нерва могут возникнуть после операций на среднем ухе, пирамидке височной кости, слюнной железе.

Метаболические расстройства при сахарном диабете могут проявляться в том числе и вовлечением лицевого нерва со сложным механизмом, характерным для диабетических нейропатий. У больных старшего возраста поражение лицевого нерва может встречаться при гипертонической болезни, церебральном атеросклерозе и других ангиопатиях, когда в процесс вовлекаются мелкие сосуды, питающие нервы.

Парез лицевых мышц может развиваться и при надъядерном поражении кортиконуклеарных путей при очаговых процессах в полушариях и стволе головного мозга выше ядра лицевого нерва. Возникает так называемый «центральный парез лицевого нерва». В редких случаях возможны и другие причины пареза мышц лица (например, миастения, лицевые формы миопатий и другое).

Симптомы пареза лицевого нерва

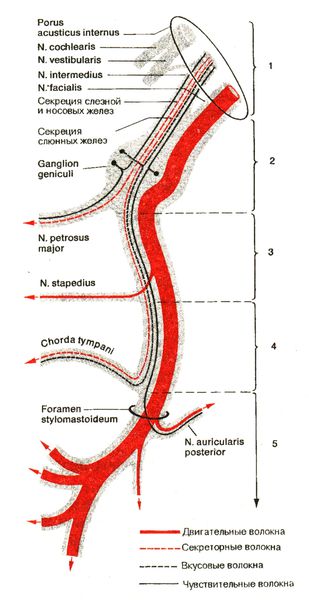

Практическому врачу очень важно не только выявить симптомы поражения лицевого нерва, но и определить топический (локальный) уровень его поражения, что важно для установления причин и механизма возникновения заболевания (этиопатогенеза) и целенаправленного лечения.

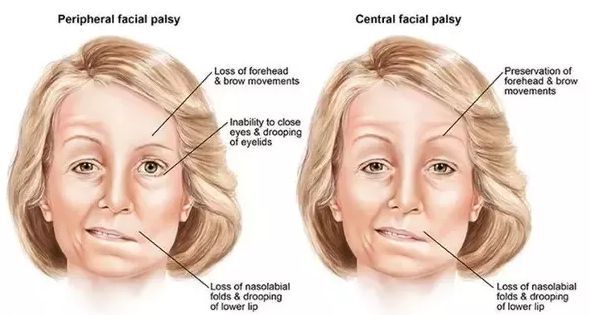

Выделяют центральный и периферический парез лицевого нерва. Центральный парез отличается тем, что при нём возникает слабость мышц только нижней части лица (сглаженность носогубной складки, опущение угла рта и другие), а верхняя остаётся интактной (неповреждённой). Это связано с тем, что верхняя часть ядра нерва имеет двухстороннее корковое представительство. Кроме того, на стороне пареза могут быть и симптомы поражения пирамидного пути в руке и ноге (центральный гемипарез, гиперрефлексия, патологические рефлексы и другие).

Во всех случаях периферического поражения страдают мимические мышцы лица: возникает прозопарез или прозоплегия (снижение или утрата силы мимических мышц лица). У больного на стороне поражения уменьшено количество складок на лбу, ограничена подвижность брови, полностью не закрывается глаз, а при закрывании глазное яблоко движется вверх (симптом Белла), сглажена носогубная складка, при надувании «парусит» щека, невозможно свистеть, жидкость выливается изо рта, не участвует в движении подкожная мышца шеи.

Уровень поражения нерва помогают установить сопутствующие симптомы. [5] Наиболее часто нерв повреждается в канале лицевого нерва пирамидки височной кости. При этом к прозопарезу присоединяются симптомы поражения промежуточного нерва (n. intermedius).

Симптомы поражения нерва в зависимости от уровня поражения представлены следующим образом:

Слезотечение при поражении лицевого нерва можно объяснить несколькими причинами. С одной стороны, при неполном закрытии глаза слизистая постоянно раздражается, что при сохранении слезовыделительной иннервации приводит к повышенному слезообразованию. С другой, при расслаблении круговой мышцы глаза нижнее веко несколько опущено, и слеза, не попадая в слёзный канал, выливается через веко.

Невралгия Рамсея Ханта, которая возникает вследствие герпетического поражения коленчатого узла, проявляется сочетанием пареза мимических мышц лица с герпетическими высыпаниями на барабанной перепонке, коже ушной раковины и/или наружного слухового прохода. Иногда отмечается шум в ушах и снижение слуха.

Для синдрома Мелькерсона — Россолимо — Розенталя характерна триада: рецидивирующий ангионевротический отёк лица, складчатый («географический») язык и периферический (иногда рецидивирующий) паралич мимических мышц лица.

Патогенез пареза лицевого нерва

Центральный парез лицевого нерва возникает вследствие поражения волокон кортико-нуклеарного пути при процессах в полушарии или стволе мозга (инсульт, опухоль, абсцесс или травма).

При поражении нерва в канале пирамиды височной кости патогенетическими механизмами могут быть ишемия, отек и компрессия участка лицевого и структур промежуточного нервов в канале. Это одна из моделей компрессионно-ишемической невропатии. [6] [9] При синдроме Гийена — Барре и рассеянном склерозе в патогенез включаются аутоиммунные механизмы. [1] [2] При синдроме Ханта может быть непосредственное поражение структур нерва вирусом герпес-зостер, что может быть причиной плохого восстановления функций нерва.

В патогенезе пареза лицевого нерва отдельное место отводится травматическим повреждениям при черепно-мозговых травмах, которые сопровождаются переломом пирамиды височной кости, и оперативных вмешательствах, например, нейрохирургическом удалении невриномы слухового нерва или операциях на околоушной железе.

Возможно поражение мелких сосудов, питающих нерв (vasa nervorum) при сахарном диабете, гипертонической болезни, атеросклерозе, васкулитах и васкулопатиях. При полиомиелите возникает поражение двигательных мотонейронов ядра лицевого нерва.

Классификация и стадии развития пареза лицевого нерва

Выделяют центральный и периферический парез лицевого нерва.

Кроме того, заболевание подразделяется на первичную невропатию лицевого нерва (идиопатическая невропатия лицевого нерва, паралич Белла) и вторичную невропатию (при герпетической инфекции, опухолях, мезотимпаните, травме и других процессах).

Некоторые авторы выделяют три периода течения невропатии лицевого нерва: [10]

Выделенные течения заболевая имеют значение при выборе метода лечения и реабилитации (например, рефлексотерапии, электростимуляции и других).

Осложнения пареза лицевого нерва

К осложнениям в остром периоде относят поражение слизистой оболочки глаза, особенно при высоком поражении нерва в канале, до отхождения слезоотделительных волокон и развития кератоконъюнктивита.

К поздним осложнениям относятся спазмопарез мимической мускулатуры, развитие патологических синкинезий (непроизвольных мышечных сокращений) и синдрома «крокодиловых слёз» (слезотечение во время еды).

Некоторые авторы считают спазмопарез ятрогенией, возникающей вследствие неправильного ведения больного, например, назначения антихолинэстеразных препаратов и стимуляции нерва в остром периоде. [6]

Диагностика пареза лицевого нерва

Изучается анамнез и выявление возможных факторов риска и предполагаемых причин. Например, заболеваемость невропатией лицевого нерва выше у лиц, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом (примерно в 4 раза) и у беременных, особенно в третьем триместре (приблизительно в 3,3 раза). [6] При идиопатической невропатии лицевого нерва могут быть указания на переохлаждение (езда в транспорте с открытым окном, кондиционер и прочее). Кроме того, важно выявление сопутствующих симптомов, таких как повышение температуры и других инфекционных проявлений, поражение других органов и тканей, а также изменений в лабораторных исследованиях.

Начало заболевания, как правило, острое, медленное развитие симптомов может указывать на опухолевый процесс. При синдроме Рамсея Ханта или мастоидите в начале заболевания могут быть жалобы на боли в заушной области.

Неврологический осмотр позволяет отличить центральный парез мимической мускулатуры (страдает преимущественно нижняя часть лица) от периферического, а также уточнить уровень поражения нерва. Для этого необходимо выявлять сопутствующие симптомы, такие как слезотечение или сухость глаза, гиперакузия, снижение вкуса на передних 2/3 языка.

Необходима консультация отоларинголога для исключения воспалительных процессов в ухе или пирамидке височной кости, а также герпетических высыпаний на барабанной перепонке или в слуховом проходе. При подозрении на Лайм-боррелиоз или другое инфекционное заболевание показана консультация инфекциониста, при подозрении на саркоидоз или туберкулез — консультация фтизиатра.

Из лабораторных методов необходим общий анализ крови, а также анализ крови на сахар. Исследование на Лайм-боррелиоз в некоторых странах является обязательным при моно- и полиневропатиях. Кроме того, проводится обследование на сифилис и ВИЧ-инфекцию.

МРТ головного мозга особенно показана при подозрении на поражение ствола головного мозга или основания мозга (например, невринома кохлео-вестибулярного нерва).Компьютерная томография по своей диагностической ценности превосходит МРТ при визуализации переломов основания черепа. Исследование спинномозговой жидкости показано при симптомах, свидетельствующих о возможности менингита, энцефалита, васкулита и других заболеваний.

Электронейромиография (игольчатая и стимуляционная), помимо подтверждения диагноза, необходима для оценки динамики процесса реиннервации в мимических мышцах.

Лечение пареза лицевого нерва

Задачи лечения направлены на скорейшее восстановление функции нерва и паретичных мышц, а также профилактику осложнений. Лечение должно начинаться как можно раньше.

При идиопатической невропатии в лечении традиционно используют короткий курс глюкокортикоидов в высоких дозах, например, приём преднизолона перорально по 1 мг/кг в сутки на протяжении семи дней с последующей быстрой отменой. [6] Своевременно проведённое лечение глюкокортикоидами увеличивает частоту полного функционального восстановления на 17%. [11]

При подозрении на герпетическую инфекцию, в том числе и на синдром Ханта, назначают противовирусные препараты: 200 мг ацикловира по 5 раз в сутки, или 500 мг валацикловира по 3 раза в день, или 500 мг фамацикловира по 3 раза в день. [6] [12] [13] При гнойном отите и мастоидите назначается антибактериальная терапия.

Лечение пареза лицевых мышц при синдроме Гийена — Барре или рассеянном склерозе проводится в соответствии с рекомендациями по лечению этих заболеваний. [1] [2] [7] При сахарном диабете важное значение имеет регуляция углеводного обмена и микроциркуляции.

Из немедикаментозного лечения применяется мимическая гимнастика. Эффективность физиотерапевтических методов и рефлексотерапии не доказана. [6] Но в ряде случаев при медленном восстановлении правильно проведённая рефлексотерапия ускоряет процесс восстановления. [10]

При появлении первых признаков спазмопареза или синкинезий необходимо отменить антихолинэстеразные препараты и стимулирующие методы физиотерапии. В этой ситуации применяют тепловые процедуры на лицо и упражнения на релаксацию мышц, включая постизометрическую релаксацию мышц (ПИРМ) и биологическую обратную связь (БОС).

Оперативное лечение может быть использовано при врождённой узости фалопиевого канала и глубоком парезе мимических мышц лица в остром периоде. Эффективность операции выше при проведении её в первые две недели заболевания. Такие операции проводятся крайне редко в специализированных центрах. Оперативное лечение также проводится при невриноме VIII пары или гнойном мастоидите. [14]

Прогноз. Профилактика

Прогноз для жизни благоприятный. Приблизительно в 2/3 случаев, особенно в молодом возрасте, наступает полное восстановление функций. В 13% случаев сохраняется минимальная резидуальная симптоматика, у 16% больных восстановление неполное с развитием спазмопареза и синкинезий. Хуже прогноз при герпетическом поражении коленчатого узла (синдроме Рамсея Ханта), а также у лиц пожилого возраста, при сахарном диабете, артериальной гипертензии, у лиц с выраженным параличом мимических мышц в остром периоде, в случаях повреждения нерва вследствие операций. Также хуже прогноз при рецидивирующей невропатии лицевого нерва (например, при врождённой узости канала нерва или при синдроме Мелькерсона — Россолимо — Розенталя). [6] [9] [15]

Первичной профилактики заболевания не существует. В случаях выявления врождённой узости канала, возможно оперативное лечение. Также оправдано назначение адекватной противоотёчной терапии в самом начале прозопареза при синдроме Мелькерсона — Россолимо — Розенталя.