что такое неспецифический генезис в медицине

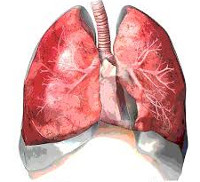

Хронические неспецифические заболевания легких ( ХНЗЛ )

Хронические неспецифические заболевания легких – это различные в этиологическом и патоморфологическом отношении болезни дыхательной системы, протекающие с постоянным продуктивным кашлем и диспноэ вследствие преимущественного поражения бронхов или паренхимы. Включают в себя такие нозологически самостоятельные формы, как хронический бронхит, БЭБ, бронхиальную астму, эмфизему легких, пневмосклероз, хроническую пневмонию. ХНЗЛ диагностируются по результатам спирографии, рентгеновского и эндоскопического обследования. Методы лечения ХНЗЛ могут включать фармакотерапию, бронхоскопическую санацию, физиотерапию, ЛФК; при стойких морфологических изменениях – хирургическое лечение.

МКБ-10

Общие сведения

Группа хронических неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ) объединяет болезни органов дыхания, имеющие различные причины и механизмы развития, но сходные клинические проявления и морфофункциональные нарушения. Показатели заболеваемости ХНЗЛ в регионах России варьируют от 12 до 29 случаев на 1000 населения.

Показатель ХНЗЛ увеличивается с возрастом и достигает своего пика в возрастной группе 40-60 лет. Среди пациентов большинство составляют мужчины. В структуре ХНЗЛ преобладает хронический бронхит (около 60%), бронхиальная астма (

35%), бронхоэктазы (около 4%), на остальные болезни приходится менее 1%.

Причины ХНЗЛ

Основными факторами, определяющими частоту заболеваемости населения хроническими неспецифическими заболеваниями легких, являются высокий уровень загрязненности воздушной среды, профессионально-производственные вредности, острые инфекционные заболевания дыхательных путей, негативные привычки. Более высокие эпидемиологические показатели по ХНЗЛ отмечаются в индустриальных городах, где в атмосферном воздухе регистрируется содержание поллютантов (оксидов азота, диоксида серы, диоксида углерода, пыли, взвешенных частиц и др.), превышающее ПДК в 3-5 раз.

Основной профессиональный контингент среди пациентов с ХНЗЛ составляют лица, подвергающиеся сквознякам, воздействию загазованности, запыленности, раздражающих запахов на рабочем месте. Многочисленные исследования подтверждают связь между частотой развития ХНЗЛ и длительным курением (свыше 10 лет). Преморбидными состояниями для клинически выраженных форм ХНЗЛ выступают частые и затяжные ОРВИ, повторные острые бронхиты и пневмонии, хронические заболевания верхних дыхательных путей, аллергические заболевания, иммунные нарушения.

Патогенез

В основе морфогенеза различных хронических неспецифических заболеваний легких лежит один из трех механизмов: бронхитогенный, пневмониогенный и пневмонитогенный. Бронхитогенный путь развития ХНЗЛ связан с нарушением бронхиальной проходимости и дренажной функции бронхов. По такому механизму развиваются заболевания с обструктивным компонентом: хронический бронхит, БЭБ, бронхиальная астма и эмфизема легких. Пневмониогенный механизм лежит в основе формирования хронической пневмонии и хронического абсцесса легкого, которые являются осложнениями бронхопневмонии или крупозной пневмонии. При этих заболеваниях выражен рестриктивный компонент. Пневмонитогенный путь определяет развитие интерстициальных заболеваний легких.

Исходом любого из названных морфогенетических механизмов ХНЗЛ служит развитие пневмосклероза (пневмофиброза, пневмоцирроза), легочной гипертензии, легочного сердца и сердечно-легочной недостаточности. Хронические неспецифические заболевания легких рассматриваются как фактор риска развития туберкулеза легких, рака легкого.

Классификация

Впервые это понятие «ХНЗЛ» было введено в обращение на международном симпозиуме пульмонологов, состоявшемся в 1959 г. в Лондоне. Тогда в группу ХНЗЛ были включены три нозологии:

Спустя три года на научной конференции в Москве этот список бы дополнен еще тремя заболеваниями:

Специфические поражения легких (туберкулез), профессиональные болезни (пневмокониозы) и бронхопульмональный рак в эту группу включены не были.

В современной пульмонологии вопросы классификации хронических неспецифических заболеваний легких остаются дискуссионными. Так, ряд авторов дополнительно относят к ХНЗЛ интерстициальные болезни легких. Другие возражают, что самостоятельными нозологиями из ХНЗЛ являются лишь хр. бронхит, эмфизема и бронхиальная астма; остальные же (пневмосклероз, хр. пневмония, бронхоэктазы) носят синдромальный характер и должны рассматриваться как осложнения основных, самостоятельных форм. Существование хронической пневмонии также признается не всеми исследователями.

Основные формы ХНЗЛ

Хронический бронхит

Как и другие хронические неспецифические заболевания легких, часто является следствием затяжного течения острого бронхита вирусной этиологии (развившегося на фоне гриппа, кори, аденовирусной или РС-инфекции) или бактериального генеза (вызванного длительной персистенцией в бронхах гемофильной палочки, пневмококка и др.). Может развиваться в результате продолжительного воздействия на воздухоносные пути химических и физических факторов (курения, запыленности воздуха, загрязнения промышленными отходами).

По распространенности может быть локальным или диффузным; по типу воспаления – катаральным или слизисто-гнойным; по наличию/отсутствию бронхиальной обструкции – обструктивным и необструктивным; по характеру морфологических изменений в бронхах – атрофическим, полипозным, деформирующим. Клиническими критериями хронического бронхита служат 2-3 обострения воспалительного процесса в год на протяжении 2-х лет с ежегодной продолжительностью не менее 3-х месяцев. Больных беспокоит постоянный кашель с мокротой. Во время обострений кашель усиливается, мокрота становится гнойной, присоединяется субфебрильная температура, потливость. Исходами и осложнениями хронического бронхита могут становиться хроническая пневмония, ателектаз легкого, эмфизема, пневмофиброз.

Бронхиальная астма

Является второй по частоте формой хронических неспецифических заболеваний легких. Характеризуется гиперреактивностью бронхиального дерева, приводящей к гиперсекреции бронхиальной слизи, отеку и пароксизмальному спазму воздухоносных путей. К основным клиническим типам относятся неатопическая, атопическая, смешанная, аспирин-индуцированная, профессиональная БА.

Между приступами состояние больных БА вполне удовлетворительное. При длительном анамнезе хронического неспецифического заболевания легких развивается обструктивная эмфизема, легочное сердце, легочно-сердечная недостаточность.

Хроническая обструктивная эмфизема легких

Представляет собой хроническое неспецифическое заболевание легких, морфологической основой которого выступает стойкое расширение просвета респираторных бронхиол и альвеол в результате хронической обструкции воздухоносных путей на фоне хронического бронхита и облитерирующего бронхиолита. Легкие приобретают повышенную воздушность, становятся перераздутыми, увеличенными в размерах.

Клинические проявления эмфиземы обусловлены резким сокращением площади газообмена и нарушением легочной вентиляции. Симптоматика нарастает постепенно, по мере распространения патологических изменений на большую площадь легочной ткани. Беспокоит прогрессирующая одышка, кашель со скудной слизистой мокротой, похудание. Обращает внимание бочкообразное расширение грудной клетки, синюшность кожи, утолщение ногтевых фаланг пальцев рук по типу барабанных палочек. При эмфиземе часты инфекционные осложнения, легочные кровотечения, пневмоторакс. Причиной смерти становится тяжелая дыхательная недостаточность.

Бронхоэктатическая болезнь

Морфологическим субстратом настоящей формы хронических неспецифических заболеваний легких служат мешковидные, цилиндрические или веретенообразные расширения бронхов. Бронхоэктазы могут носить локальный или диффузный характер, врожденное или приобретенное происхождение. Врожденные бронхоэктазы обусловлены нарушениями развития бронхиального дерева в пренатальном и постнатальном периодах (в результате внутриутробных инфекций, при синдроме Зиверта-Картагенера, муковисцидозе и др.). Приобретенные бронхоэктазы могут формироваться на фоне рецидивирующих бронхопневмоний, хр.бронхита, длительного нахождения инородного тела в бронхах.

Основные респираторные симптомы включают постоянный кашель, выделение желто-зеленой мокроты с запахом, иногда кровохарканье. Обострения протекают по типу обострений хронического гнойного бронхита. Внелегочный симптомокомплекс при бронхоэктатической болезни представлен деформацией пальцев в виде барабанных палочек и ногтей в форме часовых стекол, «теплым» цианозом. Осложнениями хронического неспецифического заболевания легких может стать легочное кровотечение, абсцесс легкого, сердечно-легочная недостаточность, амилоидоз, гнойный менингит, сепсис. Каждое из этих состояний представляет потенциальную опасность для жизни пациента с ХНЗЛ.

Хроническая пневмония

Патоморфологические изменения при хронической пневмонии сочетают воспалительный компонент, карнификацию, хр.бронхит, бронхоэктазы, хронические абсцессы, пневмофиброз, поэтому в настоящее время данное хроническое неспецифическое заболевание легких как самостоятельная нозология признается не всеми авторами. Каждое обострение хр.пневмонии приводит к появлению новых очагов воспаления в легочной ткани и увеличению площади склеротических изменений.

К постоянным симптомам, сопровождающим течение хронической пневмонии, следует отнести кашель с отделением мокроты (слизисто-гнойной в фазе ремиссии и гнойной в фазе обострения) и стойкие хрипы в легких. В остром периоде повышается температура тела, возникают боли в груди в проекции инфильтрата, дыхательная недостаточность. Заболевание может осложняться легочно-сердечной недостаточностью, абсцедированием, эмпиемой плевры, гангреной легких и др.

Пневмосклероз

Проявляется как признаками причинно значимого заболевания, так и признаками дыхательной недостаточности (одышкой, кашлем, синюшным оттенком кожи, «пальцами Гиппократа»). В стадии цирроза легкого резко выражена деформация грудной клетки, отмечается атрофия грудных мышц. Больной ослаблен, быстро устает, теряет в массе. Течение основного заболевания ведет к прогрессированию пневмосклероза, а пневмосклероз утяжеляет основную патологию.

Диагностика

Диагноз различных форм хронических неспецифических заболеваний легких устанавливается пульмонологом с учетом особенностей клинического течения патологии и результатов инструментальной и лабораторной диагностики.

Лечение ХНЗЛ

Лечение хронических неспецифических заболеваний легких зависит от этиологических факторов, патогенетических механизмов, степени морфофункциональных изменений, остроты процесса. Однако можно выделить некоторые общие подходы к лечению различных самостоятельных форм ХНЗЛ.

Консервативная терапия

С целью купирования инфекционно-воспалительных процессов в бронхах и легких подбираются противомикробные препараты с учетом чувствительности микрофлоры. Назначаются бронхолитические, отхаркивающие и секретолитические средства. С целью санации бронхиального дерева осуществляется бронхоальвеолярный лаваж. В этом периоде широко используются постуральный дренаж, вибромассаж, СВЧ и УФО на грудную клетку. Во время приступов затруднения дыхания рекомендуются бронходилататоры, оксигенотерапия.

Вне обострения показано диспансерное наблюдение пульмонолога, лечение в санатории, ЛФК, спелеотерапия, аэрофитотерапия, прием растительных адаптогенов и иммуномодуляторов. С десенсибилизирующей и противовоспалительной целью могут назначаться глюкокортикостеродиды. Для адекватного контроля над течением БА подбирается базисная терапия.

Хирургическое лечение

Вопрос о хирургической тактике при хронических неспецифических заболеваниях легких ставится в случае развития стойких локальных морфологических изменений легких или бронхов. Чаще всего прибегают к резекции пораженного участка легкого либо пневмонэктомии. При двухстороннем диффузном пневмосклерозе может быть показана трансплантация легких.

Неспецифические воспалительные заболевания дыхательных путей

Диагноз «неспецифическое воспалительное заболевание» встречается довольно часто, можно сказать: «на слуху». Что же кроется под этим обозначением? Какие заболевания входят в группу НПВЗ?

Бронхит

наиболее часто встречаемый воспалительный процесс в бронхах с острым или хроническим течением.

Причинами развития бронхита могут вирусная или бактериальная инфекция, хронический воспалительный процесс верхних дыхательных путей (носоглотка, гортань, трахея, ППН), загрязненный воздух (пыль, сажа, химические вещества).

Клинически проявляется кашлем с большим количеством мокроты разного, в зависимости от этиологии, характера, повышением температуры тела, отдышкой, интоксикацией.

Диагностика: на рентгенограммах высокого качества можно определить расширение бронхов, утолщение их стенок, Y-образные расширенные разветвления, на СКТ-сканах можно выявить наполненные и обтурированные слизью бронхи, и, как следствие, ателектаз долек. Только при помощи спиральной компьютерной томографии можно выявить ограниченные участки повышенной прозрачности и вздутия, буллезную эмфизему, расширение корней легких за счет увеличения калибра легочных артерий, в которых повышается давление. При хроническом бронхите отмечается уменьшение средних и мелких разветвлений лёгочной артерии. В острые периоды может наблюдаться увеличение лимфоузлов средостения, которые можно выявить и дифференцировать только при помощи СКТ.

Бронхиальная астма

это хроническое рецидивирующее аллергическое заболевание, которое характеризуется периодическими возникновениями отдышки, вызванной спазмом бронхов, гиперсекрецией и отеком слизистой оболочки.

По этиологии принято считать «виноватыми» бактериальные аллергены окружающей среды, пыль, холод, запахи, инфекционно-аллергические агенты (микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности).

Клинически бронхиальная астма проявляется приступами отдышки, которые могут продолжаться до 3-7 суток: вздох короткий, сильный и глубокий, выдох – медленный судорожный, сопровождается свистящими хрипами. Лицо у больного одутловатое, бледное. Во время приступа отходит большое количество вязкой мокроты.

Диагностика: на рентген-снимках можно диагностировать эмфизему, зазубренность контура диафрагмы, низкое стояние куполов диафрагмы. При хроническом течении формируются устойчивые изменения в виде бочковидной деформации грудной клетки, фиброзной деформация легочного рисунка, распространенной эмфиземы легких, расширения артериальных сосудов в области корней легких. При помощи спиральной компьютерной томографии (СКТ) можно отчетливо дифференцировать утолщенные стенки бронхов, расширенные просветы бронхиального дерева, различные виды эмфиземы легких, изменение сосудистого рисунка, с преобладанием и усилением в прикорневых отделах, ослаблением в кортикальных.

Фиброзирующие альвеолиты

К этой группе относятся различные нозологические формы, которые возникают вследствие проникновения в организм повреждающих агентов, вызывающих идиопатические, аллергические или токсические альвеолиты. Данная группа заболеваний распространена среди работников сельского хозяйства, в текстильной, швейной, химической и фармацевтической промышленности.

Заболевания характеризуются тремя взаимосвязанными процессами: отек, воспаление, фиброз.

Клинически у больных отмечается развитие отдышки кашель, повышение температуры тела, боль в грудной клетке, постепенная потеря веса. Течение может быть острым (6мес-2 года) и хроническим (6-8 лет) с периодическими рецидивами.

Диагностика: на рентген снимках отмечается усиление и сетчатая деформация легочного рисунка, нечеткая очерченность сосудов и бронхов, местами определяются участки вздутия и коллапса легких, далее присоединяются грубые фиброзные изменения легких и плевры, которая визуализируется в виде перибронхиальной, периваскулярной фиброзной тяжистости, множественные пузыревидные вздутия в кортикальных отделах легких (сотовое легкое). На ранних стадиях при помощи спиральной компьютерной томографии (СКТ) можно определить степень и протяженность фиброзно-кистозных дегенеративных изменений легочной паренхимы и мелкие очаги в периферических отделах легких.

Пневмония

Клинически пневмония чаще всего возникает неожиданно, на фоне повышения температуры тела до 39 градусов, сопровождается головной болью, болью в груди, которая усиливается во время дыхания, кашля.

Диагностика: на рентген-снимке определяется частичная локализованная или разлитая (зависит от формы пневмонии) тень, возможны варианты с наличием множественных диссеминированных очагов. При помощи спиральной компьютерной томографии (СКТ) можно точно выявить и локализовать даже мелкие, «невидимые» при рентген-исследовании очаги, определить состояние плевры, наличие жидкости в плевральной полости, СКТ позволяет детально оценить прилегающие отделы неизмененной легочной паренхимы, состояние бронхов, лимфоузлов средостения и прочее.

Если резюмировать

Как мы видим, различных заболеваний, этиологических факторов и нюансов внешних проявлений масса, относительно общее одно – диагностика. Чаще всего пациенты с жалобами на патологию органов дыхания направляются на рентген диагностику или СКТ, так как при помощи совокупности этих методов можно действительно наиболее детально и точно распознать болезнь даже на ранних стадиях, провести дифференциальную диагностику и назначить необходимое лечение.

Гуморальный иммунитет

Чтобы понять, как именно человеческий организм защищается от болезней, необходимо разобраться в таком понятии как гуморальный иммунитет.

Что такое гуморальный иммунитет?

Гуморальный иммунитет входит в так называемый специфический иммунитет организма. Перед тем, как он начинает работать, срабатывает другой, первый ответ — неспецифический. В чем разница между ними и почему так важен специфический иммунитет?

Неспецифический и специфический иммунитет — особенности и отличия

В ситуации, когда есть риск заразиться инфекцией, организм запускает иммунный ответ. Первый этап, предшествующий ему, — это неспецифический иммунитет, нейтрализация действия опасного возбудителя.

Неспецифический иммунитет — это особенности организма, которые влияют на его способность защищаться от инфекции. Например, кожный барьер, который предотвращает проникновение патогена в организм, или пот, который является кислым и убивает некоторые бактерии. Слизистые оболочки и содержащиеся в них ферменты также обладают неспецифическим иммунитетом.

Гуморальный ответ, или специфический иммунитет, работает иначе. Он — второй защитник, который действует, когда первый терпит неудачу и не может побороть патогенный микроорганизм. В игру вступают лимфоциты, которые оценивают, нужна ли соответствующая иммунная реакция, то есть диагностируют, имеет ли данный патоген, попадая в организм, чужеродный антиген (характеристика данной клетки) или, наоборот, — это собственный антиген организма, и поэтому полностью безопасен. При обнаружении угрозы происходит соответствующая иммунная реакция, так называемый гуморальный иммунный ответ.

Распознавание чужеродных антигенов — в игру вступает гуморальный

Когда лимфоциты-помощники распознают антиген как чужеродный, вступает гуморальный ответ, направленный на уничтожение вредных клеток, патогенов. В хорошем варианте развития ситуации болезнь не наступает, поскольку организм справился с проблемой.

Что делать, если гуморальный и клеточный ответы не работают?

Гуморальный и клеточный ответ не всегда работает успешно и не всегда могут уберечь организм от болезней. В мире много людей, чьи гуморальные и клеточные реакции не работают должным образом. Организм теряет иммунитет, что делает его более восприимчивым к разного рода инфекциям.

Иногда гуморальный иммунитет разрушается под действием сильнодействующих препаратов, иногда из-за аллергии, во время которой человеческий организм считает безопасные вещества вредными и реагирует на них совершенно без надобности, т. е. тоже не работает должным образом.

Людям с ослабленным гуморальным ответом стоит сосредоточиться на том, как эффективно повысить иммунитет, чтобы усилить работу всей иммунной системы.

Эффективные способы укрепить ослабленный иммунитет

Как уже сказано, иммунная система не всегда работает идеально. Иммунитет может быть снижен в определенное время, особенно в осенне-зимний период, необходимо сделать все, чтобы его укрепить.

Если вы хотите повысить свой иммунитет, нужно вести здоровый образ жизни (правильное питание, занятия спортом, достаточное количество сна, соблюдение правил гигиены) и принимать лекарства, стимулирующие иммунную систему — стоит использовать те, которые содержат водный экстракт алоэ, африканской герани или эхинацеи.

Знание того, как работает иммунная система, помогает понять ту важную роль, которую она играет в организме. Ведя правильный образ жизни, человек помогает своему организму бороться с патогенами и снижает количество и тяжесть болезней.

Что такое психосоматика и как это лечить?

— В 80—90-е годы прошлого века у нас в институте (Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. — Прим. ред.) работал очень известный психолог профессор Ю. М.Орлов. Ему принадлежала теория «саногенного мышления». Её смысл сводился к тому, что если мыслить правильно, культивировать хорошие эмоции и бороться с плохими, то можно предотвратить множество заболеваний. Надо признать, что для неокрепших умов юных медиков его теория выглядела весьма убедительно…

Могут ли эмоции влиять на здоровье? Определённо да. Быть причиной — нет. Негативные эмоции активизируют симпатическую нервную систему, что, в свою очередь, приводит к повышению артериального давления, увеличению частоты пульса и спазму сосудов. Всем известны истории, когда на фоне, например, испуга или гнева у людей случались инфаркты и инсульты. Повторю: эмоция в этом случае не причина заболевания, а лишь провоцирующий фактор, триггер.

В отдельных случаях негативная эмоция, конечно, может стать и причиной заболевания. Например, если со злости ударить кулаком по стене, можно сломать руку. Вот вам вполне отчётливая причинно-следственная связь. Кстати, не надо забывать и о существовании обратной взаимосвязи. Нередко причиной негативных эмоций становятся хронические телесные страдания. Вспомните Бабу-ягу с костяной ногой — возможно, она была бы очень милой старушкой, если бы не хроническая боль в тазобедренном суставе…

«Все болезни от нервов» — это миф?

Это даже не миф, это просто старая студенческая шутка. Полная цитата звучит так: «Все болезни — от нервов, и только пять — от любви» (имеется в виду пять классических венерических болезней). Впрочем, хронический стресс — действительно доказанный фактор риска развития как минимум сердечно-сосудистых заболеваний. Несколько лет назад при помощи позитронно-эмиссионной томографии (высокоточного исследования, позволяющего изучать обменные процессы в различных тканях) учёные выявили механизмы, трансформирующие стресс в хроническое воспаление, которое, в свою очередь, служит ключевым механизмом развития атеросклероза.

— Однако повторяю снова и снова: стресс не причина болезней, а один из факторов риска, который работает лишь сообща с другими факторами, прежде всего генетическими.

Психосоматическое расстройства: каковы причины и механизмы их возникновения?

Психосоматические заболевания — это группа болезней, которые проявляются телесными страданиями (то есть симптомами заболеваний внутренних органов), но их основная причина всё же кроется в неполадках со стороны нервной системы. К ним относят целый спектр желудочно-кишечных расстройств (функциональная желудочная диспепсия и синдром раздражённого кишечника), фибромиалгию (специфический болевой синдром в проекции суставов), гипервентиляционный синдром (ощущение нехватки кислорода и потребность в частом дыхании) и много чего ещё.

То, как связаны между собой психические страдания и соматические симптомы, поясню на примере самой распространённой жалобы, с которой пациенты приходят к кардиологу — ощущения учащённого сердцебиения. Тахикардия (частый пульс) в норме возникает, когда надо отреагировать на внешний раздражитель, например убежать от опасности. В этой ситуации мышцам нужно больше крови, следовательно, сердце должно увеличить частоту сокращений. Но когда опасность проходит, пульс нормализуется. Пациент с невротическим расстройством внешне спокоен, за ним никто не гонится, ему никого не нужно догонять, но головной мозг даёт сигнал: «Ты в опасности, убегай!» В результате активируется симпатическая нервная система, повышается давление и учащается пульс. Пациент чувствует себя плохо… В этом случае лечить тахикардию как отдельный симптом по меньшей мере нелепо — надо лечить само невротическое заболевание, причём лечить таких пациентов должен не кардиолог, а психиатр или психотерапевт.

Что касается детской психосоматики, расскажу ещё одну историю. Недавно на приём пришла молодая женщина. Она выглядела очень встревоженной и всё время пыталась меня расспросить о здоровье своего мужа, хотя, по моим представлениям, её муж вполне мог сам прийти на приём. В разговоре выяснилось, что муж (много работающий и хорошо зарабатывающий человек) дома постоянно кричит на жену и ребёнка, при этом ещё успешно манипулирует своим повышенным давлением, но лечиться не хочет. В конце нашей встречи женщина спросила, нет ли у меня на примете хорошего невролога, специалиста по детским тикам… Стоит продолжать рассказ? По-моему, не надо быть доктором Хаусом, чтобы понять простую вещь: большинство преходящих неврологических и невротических симптомов у детей — это проблема с родителями.

Что такое «чикагская семёрка» и насколько актуальна такая классификация в наши дни?

Классификации психосоматических расстройств мне не очень нужны в повседневной работе, да и про «чикагскую семёрку» я впервые узнал благодаря этому вопросу. Прочитал и ужаснулся. Неужели в XXI веке кто-то всерьёз может рассматривать их как «болезни неотреагированных эмоций»! Перечислю эти семь заболеваний с указанием их истинных причин:

Болезнь Паркинсона возникает из-за стремления к контролю? Аденоиды у детей появляются, когда они чувствуют, что родители их не любят?

Приведённые примеры — плод неуёмного воображения диванных психологов. У обеих болезней есть гораздо более понятные причинные факторы, хотя и не до конца изученные. А вот психосоматические заболевания желудочно-кишечного тракта (функциональная диспепсия, синдром раздражённого кишечника) действительно характерны для людей мнительных, тревожных и неуверенных в себе. В древности даже существовала поговорка: любой невропат — колопат (colon — лат. «толстая кишка»).

Ипохондрия — это тоже психосоматика?

Строго говоря, «ипохондрическое расстройство» — это не психосоматика, это чистая «психика», то есть настоящее тревожное невротическое расстройство, в рамках которого пациент бесконечно ищет у себя соматические заболевания и цепляется к самым безобидным симптомам. Моя почта переполнена письмами от ипохондриков, которые, обнаружив у себя несколько десятков экстрасистол (внеочередных сокращений сердца), тут же интересуются, какова теперь у них вероятность внезапной смерти.

Как происходит диагностика психосоматических расстройств?

Пациенты с психосоматическими расстройствами могут посещать врачей любой специальности. У кого-то болезни проявляются немотивированной одышкой и сердцебиением, у кого-то тошнотой, рвотой и поносом, а у некоторых — болевыми синдромами.

— Главный диагностический критерий — обследование, зачастую неоднократное — не позволяет обнаружить никаких признаков органического заболевания. Именно этот факт должен навести на мысль о необходимости консультации с психиатром или психотерапевтом.

Основа диагностики — беседа с пациентом. Уже только на основании того, как пациент излагает жалобы, можно задуматься о наличии психосоматических расстройств. Если врач располагает достаточным временем для выяснения обстоятельств, связанных с началом или обострением заболевания, если найдёт аккуратные слова для выяснения психотравмирующих ситуаций, то картина болезни начнёт вырисовываться. Как я уже сказал, диссоциация между жалобами и отсутствием органической патологии — важный аргумент в пользу «психосоматики». Конечно, разумный объём дообследования всегда необходим, но он не должен быть избыточным.

Приведу в пример одно из классических психосоматических заболеваний — синдром раздражённого кишечника (СРК). В России считают, что для установки диагноза нужно обязательно сделать колоноскопию — непростое и недешёвое эндоскопическое обследование толстого кишечника. Во всём мире считают иначе. Если длительные симптомы кишечного дискомфорта (поносы или запоры, вздутие живота и так далее) не сопровождаются наличием так называемых «красных флагов» (снижение веса, кровь в кале, воспалительные изменения в анализах крови, поздний возраст начала болезни и наличие онкологических заболеваний у близких родственников), то мучить пациента такой непростой процедурой, как колоноскопия, смысла нет — диагноз СРК весьма вероятен.

Сколько лет проходит от обращения пациента с психосоматическим расстройством до постановки ему корректного диагноза? Бывает по-разному. Мне кажется, что если правильно построить общение с пациентом, то это совсем не сложно. Но мы этому хорошо обучены. Дело в том, что наш ныне покойный учитель, бывший директор клиники факультетской терапии Первого меда (ныне Сеченовский университет) профессор В. И. Маколкин большое внимание уделял изучению психосоматической патологии, в результате чего на базе клиники был фактически создан небольшой психосоматический центр. Сотрудники клиники довольно хорошо ориентируются в патологии такого рода, кроме того, нас поддерживает команда из нескольких психиатров.

Иногда случается, что от начала заболевания до получения профессиональной помощи проходят годы. Сложно сказать, с чем это связано. Скорее всего, с тем, что коллеги «не видят» психосоматику или же стесняются отправить пациентов к психиатру, опасаясь, что пациенты их неправильно поймут.

Как лечить психосоматику?

Всё зависит от ситуации; понятие «психосоматические расстройства» слишком широкое. В лёгких случаях специфическое лечение вообще не требуется, достаточно детальной беседы врача с пациентом и разъяснения сути происходящего. Дело в том, что порой пациента тревожат не столько сами симптомы, сколько неизвестность и подозрение на серьёзные органические заболевания. Если объяснить, что за «ощущением неполного вдоха» или «покалываниями в сердце» не стоят органические болезни сердца и лёгких, многих пациентов это вполне удовлетворит.

В отдельных случаях врач-интернист (терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог и другие) самостоятельно может назначить психотропную терапию, если он умеет, конечно, это делать. Скажем, квалифицированный гастроэнтеролог вполне может и должен сам назначать антидепрессанты пациентам с функциональными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, не прибегая к помощи психиатров. Зачем антидепрессанты гастроэнтерологическим пациентам? Они нужны для того, чтобы разорвать патологическую связь между сигналами в головном мозге и симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта. Кстати, антидепрессанты давно уже перестали быть специфическими препаратами для лечения депрессии. Их с успехом применяют и в терапии некоторых болевых синдромов.

Если интернист чувствует, что пациенту нужна серьёзная комбинированная терапия, то лучше подключить к лечению психиатра, так как психофармакология довольно сложна и арсенал препаратов многообразен. Желательно консультироваться не просто с психиатром из районного диспансера, а со специалистом, который имеет опыт работы именно с психосоматическими пациентами.

Психотерапия (то есть лечение в разговорном жанре) может быть весьма полезна многим пациентам с психосоматическими расстройствами. Есть только два минуса: это дорого и долго. Противопоказание к психотерапии — симптомы «большого» психического заболевания (бредовые расстройства, галлюцинации), впрочем, это уже выходит за рамки темы «психосоматика».

А вот что пациенту точно не нужно — это видимость лечения с использованием пустышек: витаминов, «общеукрепляющих», «метаболических», «сосудистых» препаратов и так далее.

Могут ли психосоматические заболевания со временем трансформироваться в соматические патологии?

Маловероятно. Вернёмся в начало. Факторами риска они могут быть, причиной — нет. То есть гипервентиляционный синдром не превратится в астму, СРК не станет язвенным колитом, фибромиалгия не трансформируется в ревматоидный артрит. Важно только понимать, что с возрастом увеличивается риск настоящих соматических заболеваний. Нужно только не пропустить их начало.

Что такое психогигиена и чем она может помочь?

И последнее. Если чувствуете, что что-то в жизни идёт совсем не так и самостоятельно выкарабкаться не получается, не стесняйтесь обращаться к специалистам в области психиатрии и психотерапии. Современная психиатрия ушла далеко вперёд по сравнению с классическим представлением о ней в фильме «Полёт над гнездом кукушки».

Если вы хотите грамотно использовать все возможности современной медицины, а также не стать жертвой сомнительного лечения и избыточной диагностики, книги из курса «Академии доктора Родионова» — вам в помощь. Все авторы серии не только практикующие врачи и специалисты, но и наши постоянные эксперты (за что им огромное спасибо).