что такое непролиферативная диабетическая ретинопатия

Что такое ретинопатия диабетическая? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Перовой Т. А., офтальмолога со стажем в 7 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

У диабетиков первого типа ретинопатия возникает в более раннем возрасте, у больных вторым типом диабета — на поздних сроках заболевания. Спрогнозировать время появления ретинопатии сложно, так как у каждого пациента оно индивидуально, но чаще всего при диабете второго типа ретинопатия развивается на 3-5 году болезни.

К факторам риска, которые приводят к ухудшению сахарного диабета, можно отнести:

Но в первую очередь частота развития диабетической ретинопатии связана со стажем заболевания:

Симптомы диабетической ретинопатии

Когда отёк затрагивает центр сетчатки, пациент ощущает нечёткость зрения, ему становится трудно читать, писать, набирать текст, работать с мелкими деталями на близком расстоянии. При кровоизлияниях возникают плавающие серые или чёрные плотные пятна, которые движутся вместе с глазом, ощущение пелены или паутины перед глазами. Эти симптомы появляются из-за поражения сосудов на глазном дне.

Патогенез диабетической ретинопатии

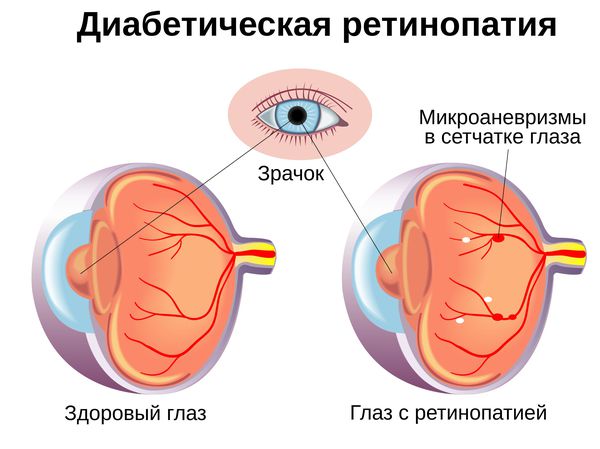

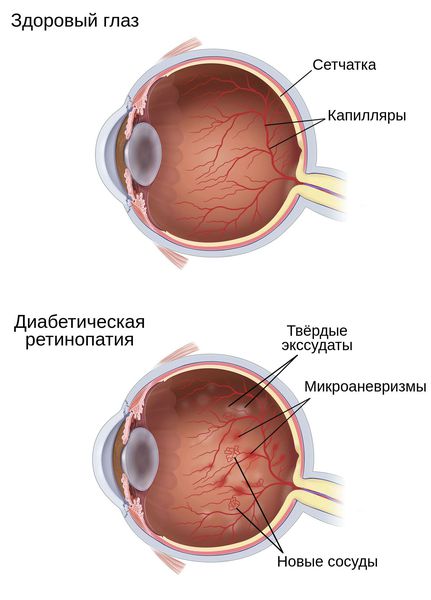

Гипергликемия и глюкозотоксичность со временем приводят к гибели клеток в сосудах — перицитов, которые контролируют обмен жидкости, сужая и расширяя капилляры. После их разрушения проницаемость кровеносных сосудов сетчатки повышается, они становятся тоньше и растягиваются в связи с давлением скапливающейся жидкости под слоями сетчатки. Это приводит к образованию микроаневризм — небольших локальных расширений капилляров сетчатки, которые способствуют развитию ишемии (снижению кровоснабжения сетчатки) и появлению новых сосудов и тканей на глазном дне.

Таким образом, в развитии диабетической ретинопатии и её прогрессировании наиболее важное значение имеют два основных патогенетических механизма:

Классификация и стадии развития диабетической ретинопатии

Препролиферативная стадия сопровождается аномалиями сосудов, появлением экссудата различной консистенции, а также больших ретинальных кровоизлияниями. Она отличается тем, что:

На препролиферативной стадии требуется тщательное обследование, чтобы обнаружить ишемические поражения сетчатки. Их наличие будет указывать на прогрессирование болезни и скорый переход к более тяжёлой стадии диабетической ретинопатии.

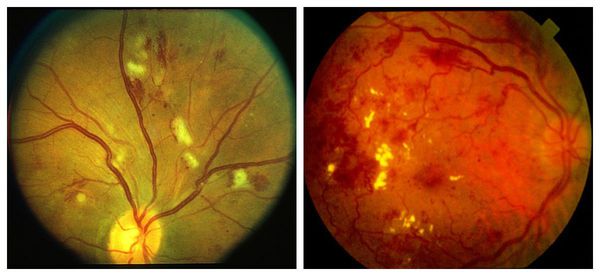

Пролиферативная стадия развивается при закупорке капилляров. Она приводит нарушению кровоснабжения в отдельных зонах сетчатки. Отличается появлением новых кровеносных сосудов в сетчатке или на диске зрительного нерва, обширными кровоизлияниями, наличием фиброзных спаек и плёнок.

Осложнения диабетической ретинопатии

Диабетическая ретинопатия приводит к возникновению следующих осложнений:

Диагностика диабетической ретинопатии

Диагноз диабетической ретинопатии выставляется на основании нескольких составляющих: анамнеза, результатов офтальмологического обследования и особенностей клинической картины глазного дна.

Для первичного обследования (скринига) проводятся определённые виды исследований:

Лечение диабетической ретинопатии

Медикаментозное лечение диабетической ретинопатии включает использование нескольких лекарственных групп:

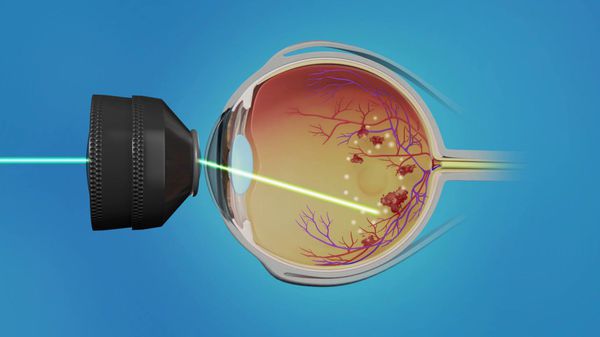

На данный момент существует три основных метода лазерной фотокоагуляции:

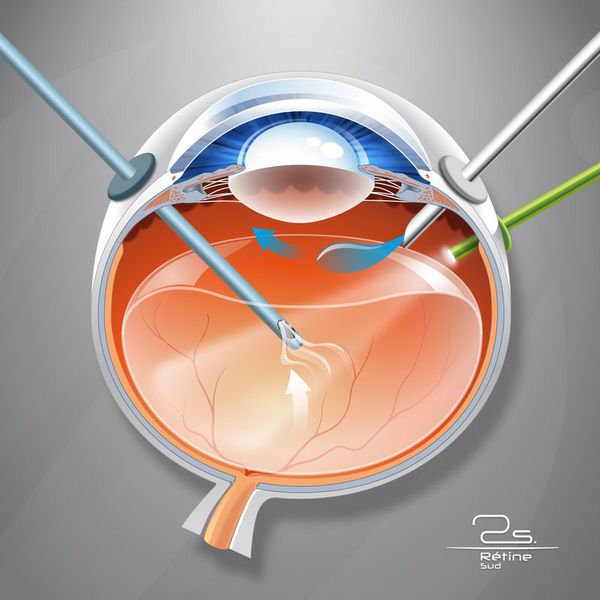

Показаниями для витрэктомии служат:

Для многих пациентов с тяжёлым течением диабетической ретинопатии витрэктомия является единственным вариантом сохранения зрения.

Прогноз. Профилактика

Во многом прогноз зависит от стадии диабетической ретинопатии и степени тяжести сахарного диабета. Наиболее неблагополучный вариант будущего возможен при пролиферативной стадии заболевания, так как на этом этапе возникают различные осложнения, которые приводят к значительной потере остроты зрения и слепоте.

Диабетическая ретинопатия и её лечение

Автор:

Особенность течения диабетической ретинопатии: примерно половина пациентов на протяжении достаточно длительного периода не замечает происходящих изменений, списывая ухудшение зрения на другие причины. Поэтому болезнь часто диагностируется поздно, лишь после развития осложнений.

Цены на лечение

Стоимость лечения зависит от выраженности диабетической ретинопатии и других факторов. Исходя из этого, подбирается схема лечения, которая может осуществляться и лазерным воздействием (цена секторальной коагуляции сетчатки составляет 9 000 руб. за один глаз), парабульбарные и внутривенные инъекции и т.д.

В «Московской Глазной Клинике» разработана комплексная программа лечения для пациентов с диабетической ретинопатией, которая позволяет сохранить и улучшить зрительные функции при данном заболевании глаз.

Узнать цену процедуры можно по телефону 8 (800) 777-38-81 и 8 (499) 322-36-36 или онлайн, с помощью соответствующей формы на сайте.

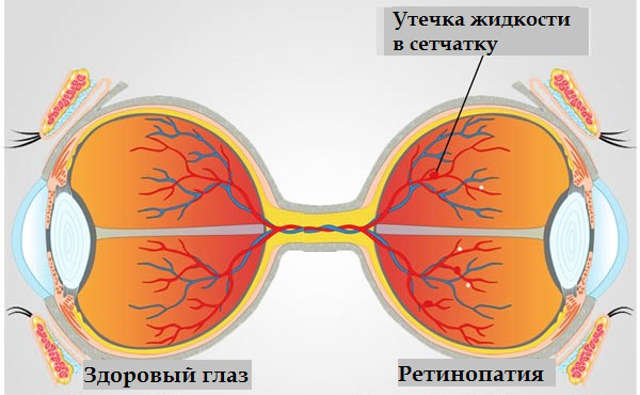

Как развивается заболевание

Диабет сопровождается изменением строения эндотелия (внутренней оболочки) кровеносных сосудов, питающих сетчатую оболочку, а также метаболическими нарушениями. Проницаемость сосудов сетчатки нарушается, из-за этого в сетчатку начинают проникать различные нежелательные вещества, при этом обеспечение кислородом тканей глаза ухудшается. На фоне происходящих изменений отмечается образование микроаневризм, рост патологических сосудов, точечные кровоизлияния. Постепенно описанные нарушения прогрессируют, приводя к тяжелым нарушениям зрения и слепоте.

Стадии ретинопатии сетчатки

Есть три стадии формы диабетической ретинопатии: непролиферативная, препролиферативная и пролиферативная.

Фоновая (непролиферативная) ретинопатия появляется на начальной стадии заболевания. Для нее характерна повышенная проницаемость сосудов сетчатки, образование микроаневризм, отек сетчатки. Все изменения развиваются постепенно, исходом их становится постепенное ухудшение зрения, образование микрокровоизлияний и отложение твердого экксудата по ходу сосудов и в макулярной области (препролиферативная стадия ретинопатии).

Видео нашего врача о заболевании

Симптомы диабетической ретинопатии

Изменения, которые происходят в сетчатке, безболезненны и постепенны, поэтому пациент может долго не замечать ухудшения зрения. Появляющиеся перед глазами точки («мушки»), пелена, темные пятна (проявления микрокровоизлияний в стекловидном теле и сетчатке) со временем исчезают сами, поэтому больные могут игнорировать такие симптомы. Поскольку диабетом часто болеют люди пенсионного возраста, они часто списывают свои жалобы на «возрастные» изменения зрения и не обращаются к офтальмологу. Поэтому к врачу пациенты с диабетической ретинопатией часто попадают, уже имея ряд осложнений. При массивных кровоизлияниях имеется высокий риск необратимой потери зрения.

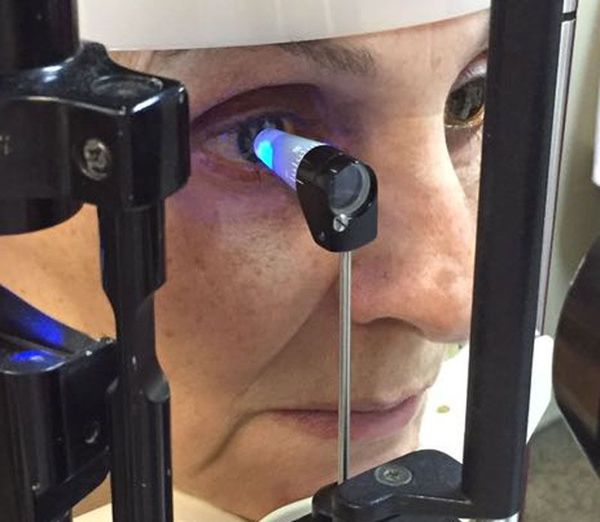

Диагностика

Тщательное диагностическое обследование позволяет выявить ранние симптомы диабетической ретинопатии. Для оценки состояния сетчатки применяют определение остроты зрения, периметрию (исследование полей зрения), ультразвуковое сканирование, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна и пр.

Пациенты, страдающие сахарным диабетом, независимо от наличия или отсутствия жалоб на зрение, для профилактики осложнений и сохранения зрения должны проходить обследование не реже двух раз в год!

Лечение диабетической ретинопатии

Лечение должно быть комплексным, с учетом выявленных изменений и стадии заболевания. Всем пациентам следует направить усилия на поддержание нормального уровня сахара в крови, чтобы избежать прогрессирования заболевания. Методы лечения зависят от стадии заболевания. При развившейся ретинопатии и выявлении неоваскуляризации больным показано лазерное лечение – лазерокоагуляция сетчатки. Этот метод является единственным безальтернативным методом в борьбе с имеющимися у пациентов изменениями сетчатки. Процедура проводится в режиме «одного дня» и не требует госпитализации, проходит под местной анестезией. Лазер позволяет разрушить зоны гипоксии сетчатки, «прижечь» ломкие новообразованные кровеносные сосуды, улучшить приток кислорода к тканям сетчатки и уменьшить отек. Пациентам с пролиферативной ретинопатией показано тотальная обработка сетчатки лазером (панретинальная лазерокоагуляция). Чем раньше начато лечение, тем эффективнее лечение и тем более благоприятным будет прогноз для сохранения у больного зрения.

Преимущества лечения диабетической ретинопатии в МГК

Московская Глазная Клиника имеет лучшие образцы современной аппаратуры, что позволяет во время диагностического обследования выявить даже минимальные изменения глаз. Точная ранняя диагностика помогает подобрать эффективное лечение, избежать развития инвалидизирующих осложнений и сохранить зрение у пациентов с диабетической ретинопатией.

В нашей клинике работают лучшие врачи, которые пользуются заслуженным уважением среди коллег и пациентов. В клинике работает врач высшей категории Эстрин Леонид Григорьевич, более 30 лет, занимающийся лазерными методами лечения. Все посетители клиники получают внимательное отношение, индивидуальный подход и лечение по современным методикам.

Специалистами нашей клиники разработаны программы курсового лечения пациентов с диабетической ретинопатией, направленные на сохранение и восстановление зрительных функций продолжительностью 10 и 15 дней, в том числе и с применением медицинских пиявок (герудотерапии).

Для пациентов работает дневной стационар, который обеспечивает получение помощи в полном объеме. Мы работаем без выходных, семь дней в неделю, с 9 утра до девяти вечера.

Заболевания сетчатки

Материал для пациентов «Школа диабета»

Начало 3-ей части лекции

Поражение сетчатки

Для удобства восприятия информации пациентами, рассказ о течении диабетической ретинопатии в данной лекции несколько упрощен, будет изложена лишь суть процесса без углубления в офтальмологические подробности.

В течении диабетической ретинопатии различают две последовательные стадии: непролиферативную (менее тяжелую) и пролиферативную (тяжелую) фазы.

Непролиферативная диабетическая ретинопатия

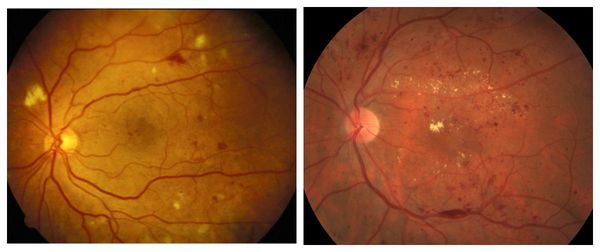

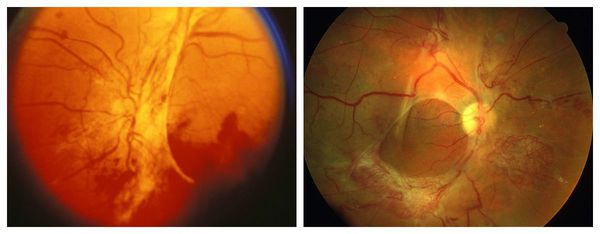

Рис. 4. Непролиферативная диабетическая ретинопатия.

Стенки артериальных сосудов уплотняются (рис. 5), иногда закрывается полностью просвет мелких артериальных стволов (артериол).

Рис. 5. Непролиферативная диабетическая ретинопатия.

Наиболее тяжелым и значительным является поражение капиллярного русла сетчатки. Капилляры являются самыми мелкими сосудами, именно через них и происходит непосредственный обмен веществ между кровью и тканями организма. Тяжесть диабетического процесса в различных органах довольно часто связана с распространенным поражением капилляров.

Рис. 8. Непролиферативная диабетическая ретинопатия. Внутрисетчаточные кровоизлияния.

Рис. 9. Непролиферативная диабетическая ретинопатия. Внутрисетчаточные кровоизлияния.

Рис. 10. Непролиферативная диабетическая ретинопатия. Внутрисетчаточные кровоизлияния.

Рис. 11. Непролиферативная диабетическая ретинопатия. Внутрисетчаточные отложения белково-жировых комплексов (твердые экссудаты).

Рис. 12. Диабетическая макулопатия (отек сетчатки, отложение белково-жировых комплексов).

По статистическим данным диабетический отек центральной области сетчатки встречается у 10-20% пациентов, страдающих сахарным диабетом. Более характерна диабетическая макулопатия для пациентов со П типом сахарного диабета. Массивный отек желтого пятна с множественными липидно-белковыми отложениями у молодых пациентов с 1 типом СД часто указывает на длительное отсутствие компенсации заболевания, и мы настоятельно рекомендуем таким пациентам обратиться к эндокринологу.

На ранних стадиях развития отека центральной области сетчатки пациенты ощущают ухудшение, затуманенность зрения вдаль, затруднения при чтении. На поздних стадиях зрение вдаль снижается значительно, теряется способность к чтению, может появиться ощущение темного (серого или черного) пятна в центре поля зрения.

Диабетическая макулопатия, лазерное лечение

Обширные исследования, проведенные в США, достоверно доказали, что, к сожаленью, ни один из существующих препаратов не способен предотвратить или эффективно лечить патологию капилляров сетчатки. Современный уровень развития науки еще не позволяет избирательно действовать на измененные капилляры, прекращая «просачивание» жидкой части крови через стенку.

Единственным методом лечения (именно лечения, а не профилактики) этой патологии является лазеркоагуляция сетчатки. Цель и методика проводимого лазерного лечения предусматривают коагуляцию (прижигание) наиболее несостоятельных, «протекающих» сосудов сетчатки и, возможно, создание временных путей оттока скопившейся внутрисетчаточной жидкости.

Рассматривая, насколько необходимо и целесообразно проведение лазерного лечения по поводу диабетического макулярного отека, хирург решает следующие вопросы:

Вопрос первый. Как показали многолетние обширные исследования в США (ETDRS), не всякий отек центральной области сетчатки необходимо и целесообразно коагулировать. На основании этих наблюдений были сформулированы определенные показания и разработаны специальные методики лазерного лечения этой патологии. Для каждого пациента этот вопрос решается индивидуально и только врачом. Лазерное лечение не проводится в случаях, если отек центральной области сетчатки незначителен, а процесс по данным нескольких осмотров стабилен (рис. 13).

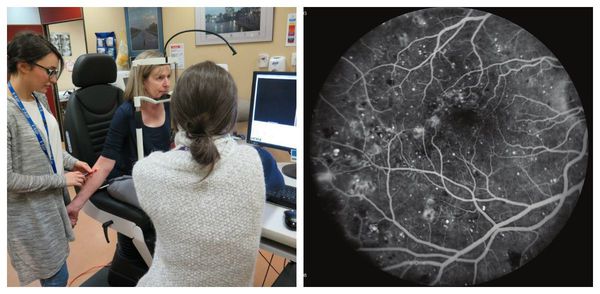

Рис. 13. Диабетическая макулопатия.

Лазеркоагуляция также не показана, если зона отека расположена не в самом центре сетчатки, а эксцентрично и зрению не угрожает. (рис. 14, 15). В обоих случаях рекомендовано наблюдение пациента и осмотр глазного дна с широким зрачком каждые 3 месяца. Довольно часто при решении вопроса о проведении лазерного лечения предварительно проводится специальное исследование сосудов сетчатки, называемое флюоресцентная агниография (ФАГ). Внутривенно вводится вещество-краситель (флюоресцеин) и делается серия фотографий глазного дна. Краситель, заполняя сосуды сетчатки, выявляет наиболее «слабые» места и участки просачивания. Именно они впоследствии и будут являться «объектами» работы лазерного хирурга. К сожаленью, иногда при флюоресцентной ангиографии обнаруживается преобладание процесса гибели, запустевания сосудов над процессами просачивания. Это один из неблагоприятных вариантов течения патологии. В таких случаях наблюдается распространенная гибель нервных элементов сетчатки, острота зрения низкая, лазерное лечение, как правило, бесперспективно.

Рис. 14. Участок отека сетчатки расположен вне центральной зоны.

Рис. 15. Диабетическая макулопатия.

Вопрос третий. Иногда при многолетнем процессе, в сетчатке накапливается значительное количество жидкости и белково-жировых отложений. Сетчатка значительно утолщена, иногда массивные твердые экссудаты откладываются в самом центре макулярной области (рис. 16). В таких случаях проведение лазеркоагуляция сетчатки невозможно технически. И, как правило, в этих случаях большинство световоспринимающих клеток сетчатки погибло, поэтому лазерное лечение бесперспективно.

Рис. 16. Диабетическая макулопатия. Выраженный отек центральной области сетчатки с массивными отложениями в самом центре макулярной области.

На рис. 17 и 18 показан вид глазного дна сразу после лазерного лечения диабетического макулярного отека.

Рис. 17. Вид глазного дна сразу после лазерного лечения.

Рис. 18. Вид глазного дна сразу после лазерного лечения.

Безусловно, диабетическое поражение области желтого пятна является тяжелой патологией. Но даже при самом выраженном процессе не наблюдается полной слепоты. Люди могут ориентироваться дома, в знакомой обстановке, способны к самообслуживанию.

По данным многолетних обширных исследований, проведенных в США, уровень сахара крови влияет на течение непролиферативной стадии диабетической ретинопатии. Доказано, что постоянный гликемический контроль замедляет и облегчает течение непролиферативной фазы процесса и замедляет ее переход в более тяжелую пролиферативную стадию.

| © ООО «Центр диагностики и хирургии заднего отдела глаза» ® Все права защищены соответствующим законодательством. |  |

Полный перечень услуг, самые последние цены можно всегда посмотреть в разделе ПРАЙС-ЛИСТ.

Дорогие пациенты! Коллектив Клиники профессора Столяренко от всей души поздравляет вас с Новым 2014 годом! Желаем вам счастья, успехов, новых начинаний, и, конечно же, поправить свое здоровье в Новом 2014 году! Напоминаем, с 1 по 8 января, включительно, Клиника не работает в связи с празднованием Нового года, однако в экстренных (послеоперационных) случаях звоните по телефону: +7 (499) 270-5474 доб.: 611.

Диабетическая ретинопатия

Диабетическая ретинопатия, или патологические изменения сетчатки при сахарном диабете – одно из многочисленных осложнений этого хронического системного эндокринного расстройства. И так же, как прочие осложнения диабета, ретинопатия этого типа весьма опасна в прогностическом плане, трудно поддается терапевтическому контролю и коррекции, а главное – не прощает пренебрежительного к себе отношения.

Как правило, развитие ретинальной (сетчаточной) патологии при диабете начинается ангиопатией – специфическим поражением сосудов, которое заключается в постепенном перерождении тканей сосудистых стенок на фоне общего обменного дисбаланса. Уплотнение и расширение сосудов, сужение их просветов, аномально высокая проницаемость стенок, утрата эластичности и пропускной способности – все эти явления в совокупности приводят к ишемии, то есть к дефициту кровоснабжения тех тканей, питать которые должна данная сосудистая система. В ряде случаев на поздних этапах в тканях начинается неоваскуляризация – процесс образования новых сосудистых сеток, что является реактивной попыткой организма в какой-то степени компенсировать недостаток поступающих с кровью питательных веществ и кислорода. Однако вместо компенсации такие новообразования, как правило, лишь отягощают клиническую картину.

В целом, диабетическая ретинопатия входит в число основных причин слепоты, развивающейся в трудоспособном и продуктивном возрасте. По сравнению со здоровыми выборками, больные сахарным диабетом слепнут до 25 раз чаще. Согласно статистическим данным, вероятность развития ретинопатии при сахарном диабете I типа с 10-летней длительностью течения составляет 50%, а к 20 годам течения достигает уже 85%, причем почти две трети ретинопатий в этом случае представлены уже наиболее тяжелой, пролиферативной стадией. При диабете II типа ретинопатия чаще проявляется поражением макулярной, – центральной, – зоны сетчатки, наиболее чувствительной к свету и ответственной за передачу четкого визуального сигнала через диск зрительного нерва в мозг.

На этапе пролиферации и рецидивирующих геморрагий (кровоизлияний) риск полной утраты зрительных функций в течение ближайших пяти лет достигает 50%, и необходимо интенсивное комплексное лечение, чтобы снизить этот риск до минимально возможного уровня.

Симптомы диабетической ретинопатии

Любому больному сахарным диабетом опытный эндокринолог обязательно назначит регулярные осмотры у офтальмолога. Дело в том, что начальные изменения в сетчатке глаза субъективно могут и не ощущаться. Контролировать и корректировать ситуацию будет сложней на более поздних стадиях, когда усилится тенденция к внутриглазным кровоизлияниям и, как следствие, появятся разнообразные искажения в полях зрения: пятна, туманная пелена, плавающие скотомы (локально-слепые зоны), затруднения с фокусировкой зрительного внимания на расположенных близко объектах (текст, мелкие детали, шитье и т.п.). Такого рода проблемы поначалу имеют свойство исчезать самопроизвольно, без какого-либо лечения, и через некоторое время возвращаться вновь.

Общие сведения о заболевании

Как указывалось выше, к развитию специфической патологии сетчатки предрасположены больные сахарным диабетом обоих типов. Несмотря на различия в преимущественной локализации поражения, общей закономерностью являются органические изменения сосудов, пропотевание крови в функциональную ткань сетчатки, обусловленное высоким давлением и аномальной проницаемостью сосудистых стенок, а также ряд многочисленных последствий таких ретинальных кровоизлияний.

Классификация

По клинической картине диабетическую ретинопатию делят на три основные формы: фоновая непролиферативная, препролиферативная и пролиферативная. Как видно из терминов, различительным критерием в этой классификации выступает пролиферация («разрастание»). В данном случае имеется в виду тенденция к образованию и разветвлению сетки новых кровеносных сосудов (это явление более точно называют неоваскуляризацией), которая наблюдается на поздних этапах ретинопатии, когда собственные сосуды уже не в состоянии обеспечить кровоснабжение сетчатки.

Кроме того, как относительно самостоятельную форму рассматривают диабетическую макулопатию, или диабетический макулярный отек ( по преимущественному поражению центральной светочувствительной макулярной зоны сетчатки).

Фоновая (непролиферативная) ретинопатия является начальной стадией диабетической ретинопатии. Субъективно может не ощущаться, существенно зрительные функции не страдают, или же симптоматика является «мерцающей» (нарушения появляются и затем на какое-то время исчезают вновь). Клинически характеризуется преимущественно ангиопатическими (сосудистыми) очаговыми изменениями: образованием липидных бляшек, утолщением базальной мембраны, повышением проницаемости стенок. Возможны микроаневризмы (выпячивания) и микрогеморрагии – незначительные кровоизлияния и кровоподтеки под сосудами.

Препролиферативная ретинопатия является закономерным развитием начальной фазы. На второй стадии ишемия сетчатки приобретает отчетливый характер, формируются множественные патологические очаги, учащаются и интенсифицируются кровоизлияния, меняется структура и внешний вид вен.

Наконец, пролиферативная ретинопатия отличается активной неоваскуляризацией, разрастанием фиброзной ткани, грубыми органическими изменениями тканей сосудистых стенок и функциональной деградацией кровеносных сосудов; геморрагии приобретают массивный характер и достигают степени общего гемофтальма (внутриглазного кровоизлияния). Врастание новообразованных сосудов приводит к разного рода механическим аномалиям – тракциям (вытяжениям), сдавлению, сжатию и пр., что может привести к катастрофическим для глаза последствиям: например, диагноз «тракционное отслоение сетчатки» подразумевает, в буквальном смысле слова, силовой отрыв сетчатки вросшими в стекловидное тело и механически напряженными стяжками.

Диабетический макулярный отек, т.е. отек центральной зоны сетчатки (макулы, желтого пятна) разделяют по степени распространенности на очаговый (локальный) и диффузный, охватывающий всю область макулы. Может привести к утрате центрального зрения, поскольку именно за это зрительное поле, наиболее четкое и ясное, отвечает фоточувствительное желтое пятно, или макула. Отечность развивается в результате обильного выпота из кровеносных сосудов, образуются жидкие и твердые экссудативные очаги.

Причины и факторы риска диабетической ретинопатии

Поскольку диабетическая ретинопатия относится к группе вторичных заболеваний, обусловленных более общей системной (в данном случае – эндокринной) патологией, этиопатогенетические механизмы и динамика поражения сетчатки находится в тесной зависимости от длительности и характера протекания сахарного диабета. В основе развития ретинопатии при диабете лежат изменения структуры и состава сосудистых стенок, результатом чего является постепенно нарастающий дефицит васкуляции (кровоснабжения) сетчатки. Таким образом, все факторы, так или иначе влияющие при диабете на состояние ретинальных сосудов, имеют патогенетическое значение в клинике диабетической ретинопатии. К основным из таких факторов относятся:

Симптомы и признаки ретинопатии сетчатки

На ранних стадиях диабетической ретинопатии субъективный дискомфорт может либо вовсе не ощущаться, либо носить периодический характер. К первым признакам относятся туманная пелена перед глазами, плавающие пятна, зоны невидимости в поле зрения (скотомы), первичные затруднения при чтении или работе с мелкими объектами. Однако чаще тенденция к органическому поражению сетчатки при диабете диагностируется врачом-офтальмологом при плановом или профилактическом (по направлению эндокринолога) осмотре или при целенаправленном исследовании структур глазного дна.

Диагностика

Методы диагностики диабетической ретинопатии не отличаются особой спецификой и включают стандартные процедуры офтальмологического исследования:

Обычно обследование носит комплексный характер и включает несколько диагностических методов. Задачи такого обследования – оценка общего состояния многослойной ткани сетчатки и питающей ее кровеносной системы, раннее обнаружение очагов ишемии (недостаточного кровоснабжения) и начинающейся неоваскуляризации, выявление микрогеморрагий, зон отечности, механических разрывов и т.д. Немаловажное значение имеет также оценка эффективности профилактических мероприятий и общей динамики состояния сетчатки в ходе лечения.

Профилактика поражения глаз при диабете

Наилучшей профилактикой диабетической ретинопатии является адекватный терапевтический контроль основного заболевания. При условии нормализации или максимально возможной нейтрализации описанных выше факторов риска, как правило, удается на долгие годы предотвратить, замедлить или приостановить развитие функциональной и тканевой деградации сетчатки.

Лечение диабетической ретинопатии

Помимо терапии основного заболевания (которая является ключевым направлением лечения любой вторичной патологии), диабетическая ретинопатия, особенно на средних и поздних стадиях, требует специальной офтальмологической помощи вплоть до офтальмохирургического вмешательства. Таким образом, компенсация собственно диабетической симптоматики, контроль артериального давления и максимально возможная нормализация жирового обмена являются необходимыми, но не достаточными мерами по сохранению сетчатки глаза при диабете.

В специальном офтальмологическом лечении диабетической ретинопатии прослеживаются три магистральных направления: консервативное лечение, офтальмохирургическое вмешательство и эксимер-лазерная терапия. В связи с этим следует отметить, что лазерная терапия в последние десятилетия получила стремительное развитие, оказавшись настолько эффективной и безопасной, что на сегодняшний день ее по праву считают отдельной терапевтической стратегией, промежуточной между хирургической и консервативной методологиями.

Медикаментозное лечение (препараты)

Консервативная терапия диабетической ретинопатии, в свою очередь, может быть классифицирована по направлениям воздействия. Так, для снижения перегрузок на стенки сосудов назначают препараты, нормализующие реологические показатели крови (плотность, вязкость): аспирин и различные соединения ацетилсалициловой кислоты; тиклопидин (прицельно действует на характеристики кровяной плазмы, снижает содержание белка фибриногена, участвующего в тромбообразовании); сулодексид (также предотвращает образование тромбов, обладает ангиопротективным действием, стимулируя регенерацию ткани сосудистой стенки). Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), – в частности, лизиноприл, – мощное средство контроля и нормализации артериального давления, которое существенно замедляет темпы прогрессирования ретинопатии и поэтому назначается даже при отсутствии клинической артериальной гипертензии. Медикаментозные стимуляторы микроциркуляции, – например, добезилат кальция, – разгружают сосуды и способствуют нормализации их функционального состояния.

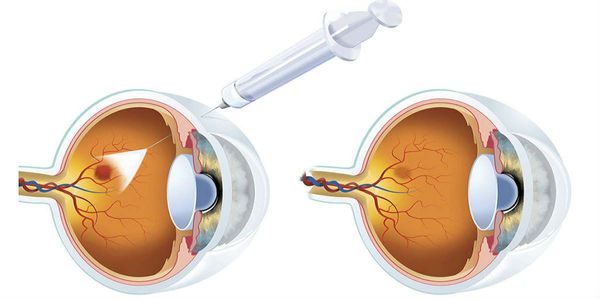

В некоторых случаях назначают парабульбарные (чрескожные в области нижнего века, на глубину около 10 мм) инъекции препаратов трофического действия, т.е. стимуляторов обеспечения и питания сетчатки.

Могут быть показаны также интравитреальные (непосредственно в стекловидное тело) инъекции стероидных гормонов, – например, триамцинолона, – а также препаратов, блокирующих разрастание сосудов (Луцентис, Авастин и другие).

Кроме того, профилактическим ретино- и ангиопротективным действием обладают антиоксиданты, которые также назначаются в комплексе с другими медикаментозными средствами. В целом, комбинация препаратов подбирается индивидуально и определяется конкретной клинической ситуацией.

Лазерное лечение (коагуляция сетчатки)

Лазерная коагуляция на сегодняшний день входит в число наиболее эффективных методов предотвращения отслоения сетчатки, в том числе при диабетической ретинопатии. Воздействие мощного и узконаправленного светового потока позволяет устранить неоваскулярную сосудистую сетку, стимулировать собственное кровообращение, снизив тем самым выраженность и смягчив последствия локальной ишемии.

В зависимости от планируемой целевой навигации лазерного луча, различают три основных техники коагуляции: панретинальная (по всей площади сетчатки производятся импульсные лазерные «уколы» диаметром 100-400 микрон и числом до 2000 и более), фокальная (направленная на четко локализованный очаг) и «решетчатая», наносимая в виде отдельных точек.

Офтальмохирургическое вмешательство при диабетической ретинопатии обычно подразумевает витрэктомию, т.е. полное или частичное удаление стекловидного тела, и является вынужденной мерой в тех случаях, когда процесс патологического перерождения тканей зашел слишком далеко, прочие методы неэффективны и предотвратить отслоение сетчатки можно только хирургическим путем.

Осложнения диабетической ретинопатии

Таким образом, запущенная ретинопатия при длительном течении сахарного диабета, независимо от его типа, закономерно приводит к тяжким органическим изменениям тканей глаза и может результировать полной слепотой. К наиболее тяжелым осложнениям диабетической ретинопатии, развивающимся на поздних ее этапах, относятся:

Подводя итог, необходимо повторить: только своевременная диагностика и адекватные лечебно-профилактические меры, предпринятые высококвалифицированным врачом-офтальмологом, способны замедлить и приостановить разрушительные процессы в кровеносных сосудах и тканях сетчатки, тем самым обеспечивая многолетнюю сохранность зрительных функций на максимально возможном уровне.

В нашем офтальмологическом центре пациентам доступна качественная диагностика и эффективное лечение у ведущих московских специалистов по сетчатки. Доверьте свое зрение профессионалам и сохраните его на долгие годы!

Стиль жизни (рекомендации)

Сахарный диабет существенно отражается на качестве жизни, требуя от пациента ответственного отношения к врачебным предписаниям, рекомендациям и предостережениям. Неизбежны достаточно строгие ограничения в рационе питания и образе жизни. С другой стороны, соблюдать эти же ограничения не помешало бы и многим здоровым людям, поскольку правильное питание, отказ от курения и алкоголя, оптимальный режим нагрузок и отдыха, навыки самоконтроля и самодиагностики, собственно, и являются основой активного долголетия. Что касается зрительной системы, то у любого современного человека она постоянно сталкивается с неестественными для нее, не существующими в природе нагрузками и перегрузками. Периодические, хотя бы раз в году, профилактические визиты к офтальмологу должны войти в привычку. Если же имеет место столь грозное и тяжелое заболевание, как сахарный диабет, с сопутствующим ему высоким статистическим риском ретинопатии – регулярные офтальмологические осмотры являются необходимыми и обязательными.