что такое некроз прямой кишки

Некроз кишечника

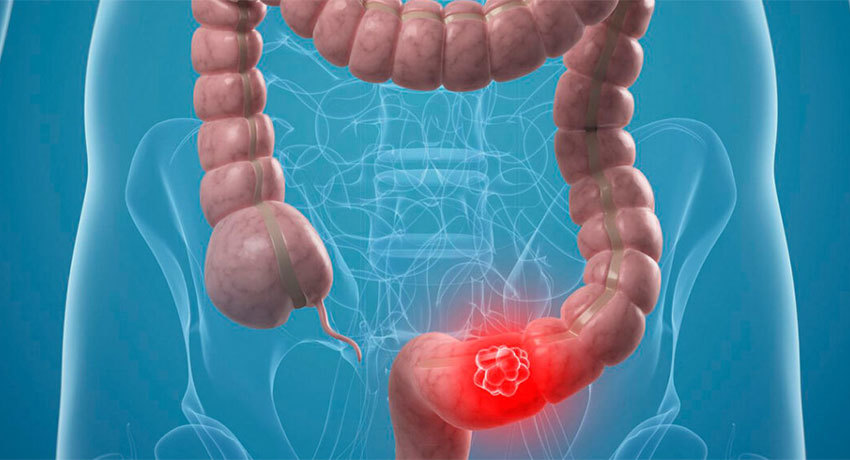

Некроз кишечника — опасное для жизни состояние, которое характеризуется гибелью тканей стенки кишки. Оно может возникать как осложнение онкологического процесса, тяжелого воспаления, инфекции, кишечной непроходимости. У взрослых данная патология встречается редко, чаще всего при раке толстой кишки. Она зачастую сопровождается септическим шоком и неблагоприятным прогнозом.

При подозрении на некроз кишечника действовать нужно очень быстро, в противном случае больной может погибнуть. Хирурги в Международной клинике Медика24 готовы в любое время суток оказать всю необходимую помощь в полном объеме.

Причины некроза кишечника

Одна из наиболее распространенных причин гибели стенки кишки — злокачественные опухоли. В частности, некроз может развиться как осложнение кишечной непроходимости в случае опухолевой обструкции или в результате сдавления кровеносных сосудов крупной опухолью. Некоторые химиопрепараты способны приводить к ишемии (недостаточному кровоснабжению) тканей стенки кишки за счет тромбоэмболических осложнений — состояний, при которых в кровеносных сосудах образуются тромбы, затем их фрагменты мигрируют в более мелкие сосуды и закупоривают их.

Другие причины, способные приводить к некрозу кишечника:

Симптомы

В процессе некроза в стенке кишечника происходит ряд патологических изменений. Клетки перестают получать необходимое количество кислорода и переходят на анаэробный метаболизм. Тем не менее, им не хватает энергии, чтобы обеспечить жизненно важные процессы. В итоге клетки набухают и разрушаются. В результате развивается воспаление, отек, еще больше ухудшается кровоснабжение тканей. Нарушается иммунологический барьер. Бактерии, которые обитают в кишечнике, токсины и продукты распада тканей попадают в брюшную полость, кровоток. Развивается интоксикация, системное воспаление — сепсис, происходит разрыв омертвевшей стенки кишки. Эти процессы приводят к фатальным последствиям.

Поначалу пациента беспокоят симптомы, вызванные основным заболеванием. Это могут быть такие проявления, как:

После того как происходит собственно некроз кишки, состояние пациента несколько улучшается. Но это мнимое благополучие, на самом деле оно свидетельствует о смертельной опасности. Далее возникают симптомы перитонита (воспаления в брюшной полости), сепсиса (системного воспаления). Состояние больного резко ухудшается. У него угнетается сознание, падает артериальное давление, пульс становится слабым и частым, кожа становится бледной, землистой, черты лица заостренными. Прогноз сильно ухудшается, такого пациента уже очень сложно спасти.

Закажите обратный звонок. Мы работаем круглосуточно

Сосудистые болезни кишечника неуточненные (K55.9)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Примечание 1. В данную подрубрику включены следующие клинические понятия (без уточнения острый или хронический):

— ишемический колит;

— ишемический энтерит;

— ишемический энтероколит.

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Ишемическую болезнь кишечника подразделяют следующим образом:

1. Острая мезентериальная ишемия:

— неокклюзионная мезентериальная ишемия;

— эмболия верхней мезентериальной артерии;

— тромбоз верхней мезентериальной артерии;

— локальная сегментарная ишемия.

2. Хроническая мезентериальная ишемия (абдоминальная колика).

3. Ишемия толстой кишки:

— обратимая ишемическая колонопатия;

— преходящий язвенный ишемический колит;

— хронический язвенный ишемический колит, стриктура толстой кишки, гангрена толстой кишки.

Этиология и патогенез

Различают следующие типы ишемии:

1. Окклюзионная ишемия, вызванная уменьшением просвета экстраорганного сосуда (артерии, вены).

2. Неокклюзионная (перфузионная), обусловленная снижением висцерального кровотока на микроциркулярном уровне.

3. Комбинированная ишемия, сочетающая в себе окклюзионную и перфузионную составляющие одновременно.

В большинстве случаев природу возникновения ишемии установить при жизни не удается.

Окклюзионная ишемия

Может наблюдаться полная или частичная окклюзия экстраорганных сосудов. Возможные причины нарушения их проходимости:

— тромбоз;

— эмболия;

— уменьшение просвета сосуда атеросклеротической бляшкой;

— воспаление внутренней оболочки сосуда;

— сдавление сосуда извне;

— прорастание в стенку сосуда опухоли.

Развитие окклюзионной ишемии возможно при следующих заболеваниях:

— атеросклероз;

— системные васкулиты;

— аномалия сосуда;

— тромбоз сосуда, осложняющий сердечную недостаточность (СН), и его атеросклеротическое изменение;

— тромбоэмболия сосудов у пациентов с фибрилляцией предсердий, инфарктом миокарда с пристеночными тромбами, имплантированными клапанами сердца и др.

Окклюзия вен развивается реже, чем артерий.

Неокклюзионная ишемия

Возникает при снижении сердечного выброса, артериальной гипотензии, гиповолемии, дегидратации, спазме органного сосуда, которые чаще всего ассоциированы со следующими заболеваниями и состояниями:

— застойная СН;

— гипертоническая болезнь;

— сахарный диабет;

— массивное кровотечение, особенно вследствие травматического повреждения органов брюшной полости;

— инфекционные заболевания.

При развитии СН наблюдается уменьшение сердечного выброса, приводящее к снижению кровотока в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, при этом отмечаются гиперактивность симпатической нервной системы и избыточное образование ангиотензина II, который вызывает сокращение висцеральных кровеносных сосудов.

При ишемическом колите наиболее постоянно поражается селезеночный угол толстой кишки и верхняя часть сигмовидной, что обусловлено анатомическими особенностями кровоснабжения толстой кишки.

Наиболее частые локализации:

— прямая и сигмовидная кишка (20%);

— нисходящая ободочная кишка (20%);

— селезеночный угол (11%);

— сочетание вышеуказанных локализаций (14%);

— только прямая кишка (6%);

— восходящая ободочная кишка (8%).

В целом для ишемического колита характерна ректосигмоидальная локализация без поражения прямой кишки.

Эпидемиология

Возраст: преимущественно пожилой

Признак распространенности: Редко

Соотношение полов(м/ж): 1

Примерно 1 из 2000 случаев госпитализации приходится на ишемический колит. Ишемический колит обнаруживается примерно в 1 из 100 эндоскопий. Мужчины и женщины страдают в равной степени. Более чем 90% случаев приходится на людей в возрасте старше 60 лет.

Частота возникновения абдоминального ишемического синдрома достаточно высока: выявляется в 75,5% случаев при аутопсии умерших от ишемической болезни сердца, вследствие атеросклероза церебральных артерий и/или сосудов нижних конечностей, также выявляют атеросклероз брюшной аорты и ее непарных висцеральных ветвей.

Частота стенозирующих поражений висцеральных ветвей брюшной аорты по данным аутопсии варьируется от 19,2% до 70%, по данным ангиографии – от 4,1% до 53,5%.

Факторы и группы риска

Клиническая картина

Клинические критерии диагностики

Cимптомы, течение

Болевой синдром

При поражении тонкого кишечника:

— боль вокруг пупка;

— боль в правой подвздошной ямке (зона кровоснабжения верхней брыжеечной артерии);

— боль в верхнем отделе живота;

— более выраженная связь между приемом пищи и возникновением болей.

Перитонеальные симптомы

Для всех форм ишемии кишечника характерны отсутствие симптомов раздражения брюшины.

Кровотечение

По мере прогрессирования болезни периодически, особенно после приступа боли, в стуле отмечается примесь темной крови, иногда в виде сгустков. Количество крови, как правило, небольшое.

Потеря массы тела: возникает вследствие нарушения пищеварения, кровопотери и постепенного развития боязни приема пищи (ситофобия).

2. Оценка симптомов

Зависимость симптомов от формы и стадии

Стадии в течении хронических ишемических поражений кишечника:

1. Больные ведут обычный образ жизни и изменения кровотока в брюшной полости можно зафиксировать только с помощью допплеровского исследования.

3. Абдоминальные боли возникают даже при приеме минимального количества пищи.

4. Постоянные боли, усиливающиеся после приема пищи. Исход последней стадии неблагоприятен, вплоть до инфаркта кишечника.

Диагностика

8. Энтероскопия. Практически не применяется в остром периоде, в связи с возможностью травмы кишечника.

12. Алиментарные провокационные пробы основаны на тесной взаимосвязи болевого синдрома или дисфункции кишечника с приемом пищи.

Проба Миккельсена – пациенту выпивает литр молока в течение часа, появление болей при этом свидетельствует об ишемическом генезе заболевания.

Проба регулярного приема пищи обычной калорийности с исключением острых блюд (4-разовое питание).

Некоторые авторы предлагают проводить физические пробы – поднятие тяжестей, длительный физический труд в наклонном положении (стирка белья, мытье полов), быстрая ходьба, бег, подпрыгивание на месте, велоэргометрическую пробу для выявления экстравазальной компрессии чревного ствола.

Существуют также лекарственные пробы, провоцирующие проявления ИК (вазоспастические средства) и ликвидирующие его (вазодилататоры).

В 50-57% случаев абдоминальная ишемия диагностируется только при развитии острого нарушения мезентериального кровообращения, то есть инфаркта кишечника. Все остальные случаи, как правило, связывают с банальными заболеваниями – гастродуоденитом, гепатитом, панкреатитом и т. д.

Лабораторная диагностика

При ишемических атаках, некрозе, развитии осложнений может отмечаться выраженный лейкоцитоз.

3. Коагулограмма. Как правило, отмечаются умеренные признаки гиперкоагуляции (кроме пациентов, принимающих антикоагулянты).

Выраженная гиперкоагуляция свидетельствуют об острой фазе сосудистого поражения кишечника. В данном случае рекомендуется дополнительное определение уровня антитромбина III, протеинов C и S, димеров и проведение прочих тестов для выявления возможного ДВС-синдрома или острого тромбоза.

Дифференциальный диагноз

Осложнения

Почти в 50% случаев ишемический колит подвергается обратному развитию. Симптомы купируются в течение 24-48 часов. Заживление происходит в течение 1-2 недель. В случаях тяжелого некроза сроки удлиняются до 6 месяцев.

Примечание. Ишемические стриктуры кишечника кодируются как K55.1 «Хронические сосудистые болезни»

Лечение

В зависимости от формы, стадии, характера поражения подход к лечению ишемического колита может быть весьма разнообразным.

Общие подходы

Медикаментозная терапия

1. Модификация этиологических факторов:

— нормализация сахара и/или холестерина;

— устранение аритмии;

— восстановление сердечного выброса;

— нормализация артериального давления.

2. Гидратация и коррекция КЩС и электролитов.

5. Сосудорасширяющие препараты. Применение их является вопросом спорным, поскольку, по мнению некоторых авторов, к моменту диагностирования заболевания снижение кровоснабжения кишки или уже восстановлено или потеряно безвозвратно. Предпочтение, в случае необходимости, отдается нитратам или папаверину (может быть введен в артерию непосредственно после установления диагноза «ишемический колит» при проведении артериографии и также применен в раннем послеоперационном периоде). Исследования эффективности других сосудорасширяющих препаратов продолжаются.

7. Неселективный тромболизис пока не показал преимуществ перед оперативными методами лечения.

Лечение ишемического колита (рекомендации Американской гастроэнтерологической ассоциации)

Прогноз

Прогноз при острых ишемиях кишечника, как правило, неблагоприятен. Высокая смертность ассоциирована с осложнениями заболевания, поздней диагностикой, сопутствующей патологией и некоторыми осложнениями оперативного лечения.

Смертность при отказе от оперативного лечения (в случае его необходимости) составляет 100%.

Острые сосудистые болезни кишечника (K55.0)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

В данную подрубрику включены:

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Этиология и патогенез

Причины, приводящие к развитию острой ишемии кишечника

— гиперкоагуляция (дефицит, диспропорции или аномалии факторов свертывающей системы): истинная полицитемия (наиболее распространенная причина), тромбоцитоз, серповидно-клеточная анемия, беременность, использование оральных контрацептивов;

— неопластические процессы, вызывающие сжатие вен или гиперкоагуляцию (паранеопластический синдром);

— инфекции, как правило, внутрибрюшной локализации (например, аппендицит, дивертикулит или абсцесс);

— венозный застой вследствие цирроза печени (портальная гипертензия);

— травмы вен вследствие несчастных случаев или хирургических вмешательств, особенно наложение портокавальных анастомозов;

— повышение внутрибрюшного давления при выполнении пневмоперитонеума для проведения лапароскопических операций;

— панкреатит;

— декомпрессионная болезнь.

В дальнейшем реализуются последовательно три патогенетические стадии: ишемия, инфаркт, перитонит (некоторые авторы выделяют также стадию функциональной кишечной непроходимости). Реализация стадий находится в зависимости от варианта течения: с компенсацией кровотока, с субкомпенсацией кровотока, с декомпенсацией кровотока.

Примечание

1. Исследователи обнаружили значительно более высокой риск острой брыжеечной ишемии у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (отношение рисков 11,2, P

Эпидемиология

Возраст: преимущественно пожилой

Признак распространенности: Редко

Соотношение полов(м/ж): 1

Острая ишемия кишечника составляет около 0,1% всех госпитализаций.

Факторы и группы риска

Клиническая картина

Клинические критерии диагностики

Cимптомы, течение

I. Общие проявления

Стадии развития острых ишемий кишечника:

1. Гиперактивная фаза. Первичные симптомы: сильные боли в животе и примесь крови в стуле. Симптомы раздражения брюшины отсутствуют.

Фаза считается спонтанно обратимой в ряде случаев и не приводит к развитию осложнений.

II. Особенности, связанные с типом ишемии

Возможные провоцирующие факторы возникновения тромбоза мезентериальной артерии:

— внезапное падение сердечного выброса вследствие инфаркта миокарда, застойной сердечной недостаточности, разрыва атеросклеротической бляшки;

— обезвоживание (рвота или диарея, связанные с другим заболеванием).

Неокклюзионная брыжеечная ишемия возникает у пожилых пациентов чаще, чем эмболия и тромбоз.

III. Особенности клиники, связанные с локализацией

Эмболия и тромбоз верхней мезентериальной артерии

Верхняя мезентериальная артерия отвечает за кровоснабжение всей тонкой кишки, слепой, восходящей и частично поперечно-ободочной кишки.

Основные клинические признаки эмболии верхней мезентериальной артерии: острая внезапная боль в области пупка или правом верхнем квадранте живота, иногда во всей правой половине живота.

При тромбозе боли менее интенсивные и не носят схваткообразного характера. Однако в дальнейшем, по мере нарастания ишемии кишечника, боли быстро становятся все более явными.

При поражениях верхней брыжеечной артерии в начале заболевания наблюдается 1-2-кратный жидкий стул (ишемическое опорожнение кишечника). При отсутствии кишечного содержимого может возникнуть только чувство позыва на дефекацию.

Тромбоз брыжеечных вен

Клинически проявляется нелокализованной болью в животе, иногда в верхней части живота. Для тромбоза вен характерно сегментарное поражение кишечника в виде небольших участков ишемии и некроза.

Диагностика

Диагноз ишемии кишечника почти никогда не ставится только на основании анамнеза, клиники и лабораторных исследований. Основными методами диагностики являются инструментальные методы.

6. Магнитно-резонансная томография (МРТ) и магнитно-резонансная ангиография (МРА) аналогичны по диагностической ценности КТ и являются методами первой линии, особенно при подозрении на венозный тромбоз. MРA имеет чувствительность 100% и специфичностью 91%. Основными недостатками являются стоимость и время, необходимое для проведения исследования.

7. Эхокардиография может подтвердить источник эмболизации или визуализировать клапанную патологию сердца.

8. Электрокардиография может диагностировать инфаркт миокарда или фибрилляцию предсердий. Обнаружение фибрилляции предсердий увеличивает вероятность диагноза на 17,5%. Кроме этого ЭКГ необходима для дифференциальной диагностики с острым инфарктом миокарда.

9. Назогастральный зонд производит декомпрессию верхних отделов желудочно-кишечного тракта и помогает диагностировать кровотечение из его верхних отделов.

10. Диагностический перитонеальный лаваж может показать наличие серозной жидкости, связанной с наличием инфаркта кишечника, но не является предпочтительным методом диагностики при острой ишемии кишечника, хотя может быть использован для дифференциальной диагностики.

11. Катетеризация мочевого пузыря позволяет измерять диурез, контролировать инфузионную терапию и проводить дифдиагностику с заболеваниями почек.

Лабораторная диагностика

1. Общий анализ крови может быть в пределах нормы на начальном этапе. Лейкоцитоз и/или сдвиг лейкоцитарной формулы влево наблюдается более чем в 50% случаев в финальных стадиях, по мере прогрессирования заболевания и развития осложнений. Гематокрит сначала повышен но быстро уменьшается при развитии желудочно-кишечных кровотечений.

3. Коагулограмма. Повышение уровня Д-димера может свидетельствовать об острой ишемии, но клинических данных пока недостаточно для оценки чувствительности и специфичности признака.

Что такое кишечная непроходимость? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Хитарьян А. Г., флеболога со стажем в 31 год.

Определение болезни. Причины заболевания

Кишечная непроходимость (от латинского іleo — обёртывать, завёртывать) относится к числу наиболее тяжёлых неотложных патологий органов брюшной полости.

Острая кишечная непроходимость (ОКН) — это симптомокомплекс (синдром), возникающий в результате нарушения пассажа по кишечнику от рта до ануса механического или динамического характера.

Анатомия кишечника:

Частота ОКН составляет от 1,2 до 3,5-4% от общего числа хирургических стационарных больных и до 9,4% среди неотложных заболеваний органов брюшной полости. На 10000 городского населения заболеваемость составляет 1,6 случаев. Чаще встречается в возрасте 30-60 лет, у мужчин — в два раза чаще, чем у женщин. Из общего числа пациентов с ОКН в 88% встречается механическая, а у 12% динамическая непроходимость. Послеоперационная летальность при ОКН составляет 5-12%. [9] При неоказании первой медицинской помощи в первые 4-6 часов летальный исход составляет 90%.

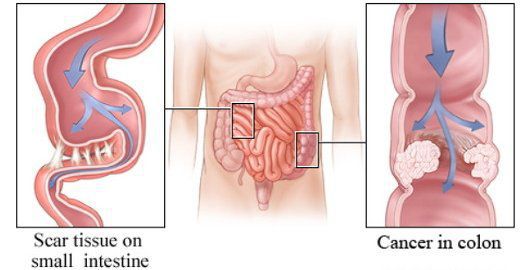

Причины развития кишечной непроходимости:

Симптомы кишечной непроходимости

Все эти симптомы сопровождаются обезвоживанием.

Стихание болей в животе может быть следствием некроза (отмирания) стенки кишечника с последующим развитием перитонита — воспаления брюшины.

При низкой кишечной непроходимости происходит задержка стула и газов.

При высокой непроходимости некоторое время может быть стул, так как часть кишечника расположена ниже препятствия опорожняется.

При инвагинации (внедрение одной части кишки в другую) наблюдаются кровянистые выделения из заднего прохода.

При неоказании помощи через несколько суток у человека с ОКН начнет развиваться общая интоксикация организма:

Интоксикация может привести к летальному исходу.

Если пациент обратился на ранней стадии процесса, то на фоне правильной диагностики и комплексного лечения исход будет благоприятным. На поздних стадиях всё зависит от возраста и правильно подобранной хирургической тактики. Большое значение имеет антибактериальная терапия. Если она подробна неправильно, то распространение септического процесса продолжится.

Симптомы непроходимости кишечника у детей

Разницы между симптомами у детей и взрослых нет, но ребёнок чаще не может сказать, что его беспокоит. Поэтому родителям следует обратить внимание на основные симптомы кишечной непроходимости: боль в животе, отсутствие стула и газов в течение трёх-четырёх дней, отрыжку и неприятный запах изо рта. При совокупности этих симптомов нужно незамедлительно обратиться к гастроэнтерологу или хирургу.

Отличия проявлений ОКН от запора

Запор часто путают с кишечной непроходимостью, так как между этими заболеваниями тонкая грань — острая кишечная непроходимость может стать осложнением запора.

Запор — это функциональное забивание кишечника, при котором стул нерегулярный, но с течением времени или при помощи слабительных всё же случается. При запорах пациента беспокоит чувство неполного опорожнения кишечника, необходимость натуживания и боль при дефекации. Если у пациента в анамнезе имеются запоры, стул отсутствует дольше, чем обычно, и появляются симптомы кишечной непроходимости, то это повод незамедлительно обратиться к врачу.

Патогенез кишечной непроходимости

Существует несколько патогенетичех механизмов кишечной непроходимости.

Основными звеньями патогенеза ОКН являются гиповолемия (снижение объёма циркулирующей крови) и обезвоживание, приводящие к снижению антидиуретического гормона, который отвечает за удержание воды в организме и сужение сосудов. В результате снижения этого важного гормона происходит задержка мочи, внутриклеточный и метаболический ацидоз (увеличение кислотности — pH).

Другим немаловажным механизмом ОКН является эндотоксикоз — образование и накопление в организме токсичных соединений. Вследствие застоя содержимого в кишечнике происходит процесс гниения этого содержимого с последующим всасыванием продуктов распада через кишечную стенку и путём циркуляции в кровеносном русле, что является одной из основных причин смерти

Также при ОКН происходит нарушение моторной и секреторно-резорбтивной функций кишечника. Это приводит к нарушению барьерной функции и снижению иммуннинтета.

Развитие ОКН становится пусковым механизмом для различных патологических процессов, которые затрагивают все органы и системы. Патологический каскад изменений начинается в тонком кишечнике, так как именно он является первичным источником интоксикации.

В результате активного перерастяжения кишечных петель и нарушения микроциркуляции нарушаются функции тонкого кишечника, что приводит к расстройству гомеостаза (поддержания жизнедеятельности органа).

Нарушение кровообращения стенки кишки, по причине которого орган не получает достаточное количество крови и кислорода, негативно сказывается на барьерной функции слизистой, нарушая её. Вследствие этого бактерии и продукты их жизнедеятельности через неполноценный слизистый барьер проникают в систему воротной вены и лимфоток, что приводит к интоксикации.

Изменения в организме, возникающие при ОКН, наиболее выражены в случае ущемлённой формы непроходимости. Бактерии значительно быстрее преодолевают слизистый барьер кишечника и раньше оказываются в кровотоке, хотя при этом некроза участка кишки может и не быть.

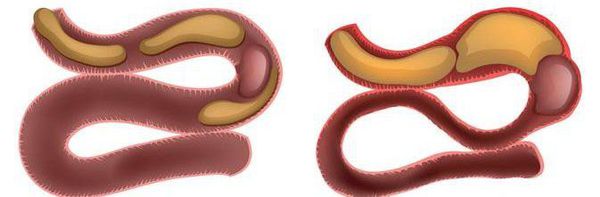

В первую очередь происходят расстройства, связанные с нарушением движения крови по сосудам. Приток артериальной крови сокращается, а отток венозной — снижается, так как сосуды сдавливаются брыжейкой кишки. В связи с этим происходит высвобождение особых белков, нарушающих проницаемость сосудистой стенки. Такой процесс приводит к возникновению интерстициального отёка, который усугубляется расстройством коллоидно-осмотических и ионно-электролитных взаимоотношений плазмы крови и интерстициальной жидкости. После такого угнетения нарушается пассаж кишечника с секвестрацией жидкости и волемическими нарушениями.

Возникшая ишемия при воздействии микробных и тканевых эндотоксинов приводит к патологическим изменениям стенки кишечника. [1] [19]

Классификация и стадии развития кишечной непроходимости

По происхождению ОКН бывает:

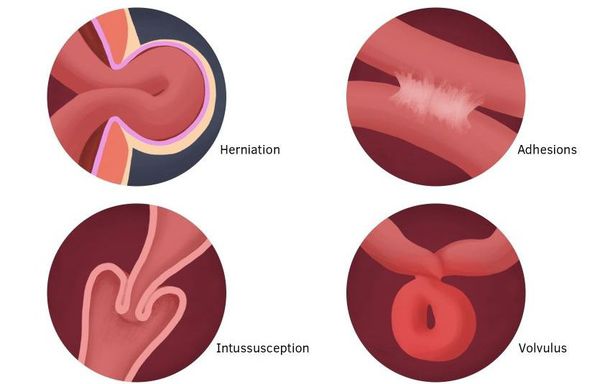

По механизму возникновения ОКН делится на динамическую, механическую и сосудистую.

Динамическая кишечная непроходимость

Динамическая кишечная непроходимость включает:

Механическая кишечная непроходимость

Механическая кишечная непроходимость включает:

Сосудистая кишечная непроходимость

Сосудистая кишечная непроходимость — это закупорка (эмболия, тромбоз) сосудов кишечника с развитием в течение нескольких часов гангрены части кишечника. Это особый вид кишечной непроходимости, который очень трудно диагностировать. Чаще всего заболевание возникает у тяжёлых пациентов c несколькими хроническими болезнями, больных с аритмиями, пороками и аневризмой сердца.

Если тромб внезапно отрывается от клапана сердца или стенки аневризмы и с током крови попадает в сосуды кишечника, то это приводи к их эмболии, или закупорке. К эмболу присоединяется увеличивающийся тромб, который ухудшает коллатеральное кровообращение в брыжейке, что приводит к тяжёлой ишемии и развитию некроза кишечника, а также к появлению острой боли в животе.

Данная патология очень быстро приводит тяжёлому состоянию: пациент стонет от невыносимых схваткообразных болей в животе, значительно повышается артериальное давление (симптом Блинова), кожные покровы покрываться холодным потом, лицо бледнеет («маска Гипократа»). При осмотре отмечается прогрессирующий метеоризм с непрерывными рвотами желудочным застойным содержимым, а впоследствии и кишечными зловонными массами. При сосудистой кишечной непроходимости развивается тахикардия, снижается суточная выработка мочи и возникает резкая боль, которая отличает этот вид непроходимости от остальных.

По уровню (локализации) обструкции выделяют два типа кишечной непроходимости:

По клиническому течению ОКН бывает:

В развитии патологического процесса выделяют три стадии синдрома:

Одной из редких форм КН является синдром Огилви — ложная толстокишечная непроходимость. Этот синдром проявляется клинической картиной толстокишечной непроходимости, но при проведении операции обнаруживается отсутствие какого-либо механического препятствия в толстой кишке.

Осложнения кишечной непроходимости

Самым жизнеопасным осложнением является некроз с последующей перфорацией кишечной стенки. В свою очередь, это приводит к перитониту — более грозному осложнению, нередко приводящему к летальному исходу. [17]

Большое значение имеет правильное послеоперационное ведение пациента (его нужно «вынянчить»). Это связано с риском несостоятельности кишечного анастомоза (места соединения двух частей кишечника). Как правило несостоятельность кишечного анастомоза чаще бывает в месте первого или последнего стежка. Поэтому необходимо проводить целый комплекс действий для его предотвращения и использовать современный шовный материал (викрил, ПДС и другие). В настоящее время одним из эталонов кишечного шва является однорядный или рецензионный кишечные швы.

Также после больших операций возникает спаечный процесс. Профилактика этого процесса предполагает :

Парез кишечника — одно из сложнейших осложнений в послеоперационном периоде. Он может произойти из-за пересечения нервных сплетений в забрюшинном пространстве. Для того, чтобы избежать его, необходимо как можно меньше наносить повреждений брыжейке кишечника и минимально резецировать её с целью сохранения адекватного кровоснабжения кишечника.

Для предупреждения развития инфекционных осложнений и ускорения процессов регенерации должна проводиться тщательная обработка послеоперационных ран антисептиками.

Диагностика кишечной непроходимости

Основные диагностические критерии ОКН:

Лабораторные исследования (анализ крови и мочи) в определённой степени свидетельствуют об обезвоживании организма и не являются точным критерием для диагностики непроходимости кишечника.

Лабораторные признаки ОКН:

Для более точной диагностики необходимо проведение МРТ и рентгенологического исследования с контрастированием (чаще используется барий). [4] Для проведения последнего пациент выпивает контраст с барием, который будет виден при рентгенологическом исследовании во время прохождения по желудочно-кишечному тракту. Его наибольшее скопление будет в месте закупорки кишечника. Данная методика позволяет определить уровень непроходимости кишечника и правильно подобрать тактику оперативного лечения.

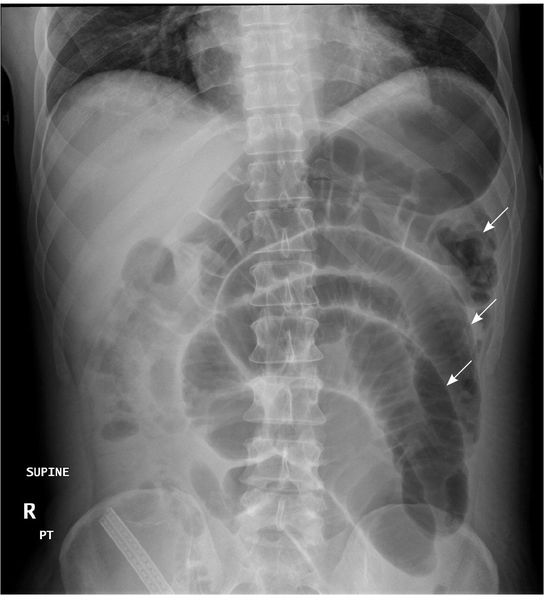

Рентгенологические признаки ОКН:

Новые технические возможности и накопленный опыт позволили широко использовать для диагностики ОКН ультразвуковую аппаратуру. Применение ультразвуковых методов расширяет спектр диагностических возможностей и позволяет поставить правильный диагноз до появления изменений на рентгенограммах.

Сонографические признаки ОКН: [1] [2] [5] [6]

○ при утолщении кишки более, чем на 6 мм выраженная неоднородность её структуры и появление ленточных анэхогенных структур свидетельствуют о деструктивных изменениях стенки;

○ утолщение, неоднородность и отсутствие перистальтики свидетельствуют о нарушении гемоциркуляции. [14]

В тех случаях, когда все диагностические возможности, имеющиеся в распоряжении врача, исчерпаны, а диагноз остаётся неясным, не исключается возможность непроходимости кишечника, поэтому оправдана диагностическая лапаротомия. Она тем более обоснована, когда есть очевидная картина острой хирургической патологии, а топическая диагностика (определение локализации) затруднена. [11]

Лечение кишечной непроходимости

Правильная диагностика и тактика врача играют большую роль в лечении кишечной непроходимости. Лечение предполагает:

Задачи и содержание оперативного вмешательства

Декомпрессия кишечника (оперативное устранение его сдавления) разделяется на закрытый и открытым методы.

Закрытый метод заключается во введение 80-100 см назогастрального зонда с множеством боковых отверстий диаметром 0,3-0,4 см — интубация кишечника. Продолжительность дренирования кишечника составляет 2-5 суток.

К открытым методам декомпрессии относятся энтеротомия, еюностомия и колоностомия.

Менее эффективными способами декомпрессии являются:

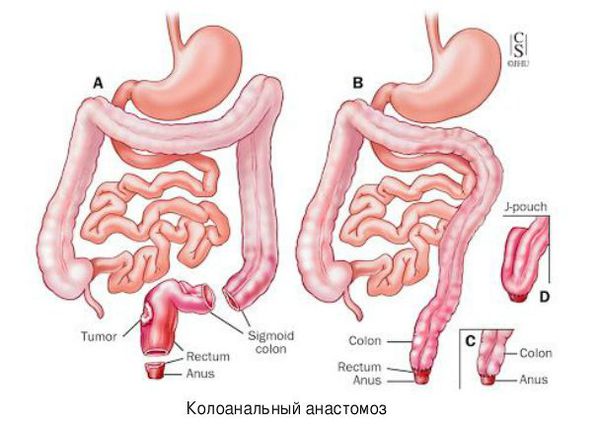

Если имеется толстокишечная непроходимость левых отделов кишечника, то чаще всего выполняют операцию Гартмана. Если же участок окклюзии расположен в прямой кишке, то тактика меняется: проводят экстирпацию прямой кишки и, если хватает длины кишечника, накладывают колоанальный анастомоз.

Выполнение оперативного вмешательства у больных с ОКН в поздний срок и в условиях развитого перитонита имеет свои особенности. Они связаны, прежде всего, с необходимостью тщательной санации брюшной полости во время операции. [16]

Большое значение имеет лечение и наблюдение больных в послеоперационном периоде. [3] [5] Для этого проводится:

Важным аспектом при лечение ОКН является инфузионная терапия. Пациенту с ОКН назначаются криталоиды, белковые, гликозированные и коллоидные препараты. Также должна проводится антибиотикотерапия.

При лечении ОКН используются антибиотики широкого спектра действия — цефалоспорины III поколения, фторхинолоны, карбапинемы и метронидазол. Продолжительность антибактериального лечения — 7-9 дней.

Вся тактика послеоперационного лечения должна быть направлена на устранение интоксикации, востановление водно-эликтролитного баланса и поддержание моторики желудочно-кишечного тракта. Пациентам назначаются:

При отсутствии сокращения стенок кишечника добавляются производные прозерина или нейромидин. В качестве обезбаливающих мероприятий проводится параумбиликальная блокада (если изначальной причиной была патология поджелудочной железы). [15]

В послеоперационный период обязательным мероприятием является промывание кишечника растворами антисептика через зонд, который остаётся до тех пор, пока не восстановится перистальтика кишечника, начнут отходить газы и уменьшится количество отделяемого по кишечной трубке.

Можно ли вылечить кишечную непроходимость без операции

Терапевтические методы лечения кишечной непроходимости, как правило, малоэффективны и не применяются, поскольку упущенное время может привести к осложнениям и летальному исходу.

Если пациент попал к врачу с только формирующейся кишечной непроходимостью, а её причина заключается в запоре или снижении тонуса кишечника, то применяют очистительные сифонные клизмы (раствор сульфата магния и сернокислой магнезии) и слабительные. Эти методы эффективны для лечения запоров и развивающейся кишечной непроходимости.

Важно понимать, что судить о том, сформировалась ли кишечная непроходимость, может только врач после проведения диагностики. Лечиться самостоятельно нельзя, так как больной может получить серьёзные осложнения, если кишечная непроходимость уже сформирована и вызвала стойкий блок просвета кишки.

Физические упражнения

При кишечной непроходимости физические упражнения категорически запрещены. Основное правило: «холод, голод и покой» и обращение к специалисту.

Можно ли использовать слабительное

Слабительные препараты можно использовать только при формирующейся кишечной непроходимости и под контролем врача, так как самостоятельно определить стадию заболевания невозможно.

Можно ли использовать клизму

Клизмы эффективны, если обратиться к врачу до того, как кишечная непроходимость сформировалась, и это подтверждено диагностическими методами. При развившемся заболевании применение клизм опасно и может привести к тяжёлым осложнениям.

Прогноз. Профилактика

Чем раньше диагностирована кишечная непроходимость и начато лечение, тем благоприятнее исход и прогноз. При неоперабельных опухолях длительность жизни зависит от массивности распространения метастазов и правильно подобранной схемы химиотерапии.

Профилактика кишечной непроходимости основана на удалении опухоли кишечника по всем современным принципам онкологии, профилактике спаечного процесса в брюшной полости после операции, соблюдении правил асептики и антисептики в послеоперационном уходе за больным.

Диета

Пациентам разрешается употреблять в пищу:

Запрещенные продукты:

Также в качестве профилактики нужно проводить диагностику гельминтозов и выявление аскарид. Гельминты снижают иммунитет и могут повлиять на заживление анастамоза, отток желчи и любые отделы желудочно-кишечного тракта. С целью профилактики гельминтозов пациентам назначается «Трихопол» или «Немозол» по 1 таблетке в день в течение двух недель.

За дополнение статьи благодарим Романа Васильева — врача-гастроэнтеролога, научного редактора портала «ПроБолезни».