что такое недуг расслабления

Что такое недуг расслабления

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ДУХОВНУЮ РАССЛАБЛЕННОСТЬ

Слово пастырей в 4-ю Неделю по Пасхе

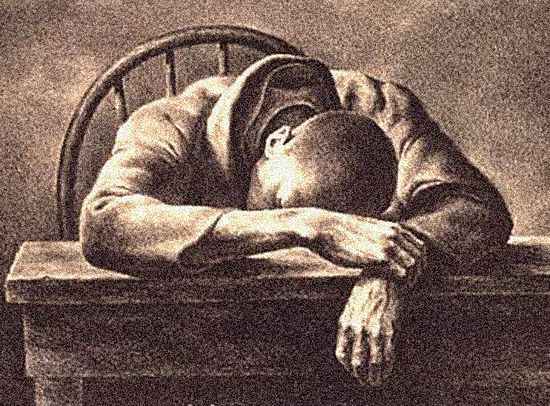

Четвертая неделя по Пасхе посвящена евангельскому расслабленному (см. Ин.5:1–15), который 38 лет провел у Силоамской купели в ожидании исцеления и был в итоге избавлен от тяжелого недуга Самим Спасителем. Тот несчастный был в течение долгих лет физически расслаблен и обездвижен, мы же зачастую бываем обездвижены духовно.

О том, как бороться с духовной расслабленностью и, в частности, с нежеланием молиться, ходить в церковь и участвовать в ее Таинствах, корреспонденту портала Православие.Ru рассказали священнослужители Русской Православной Церкви: игумен Нектарий (Морозов), священник Сергий Бегиян, священник Димитрий Фетисов и диакон Валерий Духанин.

***

«Надо не ожидать, пока в нас пробудится желание делать то, что должно христианину, а просто брать себя “за шкирку”»

Игумен Нектарий (Морозов). Фото: А.Поспелов Православие.Ru

Игумен Нектарий (Морозов), настоятель храма «Утоли моя печали» г. Саратова, главный редактор портала «Православие и современность»: — Та духовная расслабленность, о которой мы говорим, ни в коем случае не является состоянием нейтральным, с пребыванием в котором можно мириться. Это болезнь, и ее обязательно нужно лечить. Можно, конечно, сказать, что для современного человека подобная расслабленность характерна в принципе: его ум, нервная система буквально истощены потоком информации, которую он без устали поглощает из интернета, телевидения, радио, просто из окружающего его мира, наполненного яркими, въедающимися в память рекламными образами. Жизнь сейчас очень быстрая, наполненная суетой и неизбежными в условиях суеты стрессами, и она тоже это расслабление обуславливает. Много еще разных «расслабляющих» факторов действует — всех не перечесть.

Концентрироваться на главном, отодвигая в сторону второстепенное Как это состояние преодолеть? Необходим постоянный труд, работа над собой, направленная на приобретение крайне ценного навыка: концентрироваться на главном, отодвигая в сторону второстепенное. Необходимо понуждение себя: надо не ожидать, пока в нас пробудится желание делать то, что должно христианину, а просто брать себя «за шкирку» и тащить в нужном направлении. Это на самом деле практически всегда возможно, за очень-очень редким исключением. И так же практически всегда приносит рано или поздно свои плоды: мы очень зависим именно от навыков, и если навык преодолевать себя нами приобретается, то в дальнейшем он превращается в своего рода духовную палочку-выручалочку. А самое главное: Господь, видя, что мы не сидим сложа руки, а боремся, пытаемся хоть крошечными шажками, но двигаться вперед, Сам помогает нам, подает Свою благодать, и уже она наполняет нас такой нужной, такой необходимой нам силой. Ведь это лишь Он, как когда-то, так и сейчас восставляет расслабленных от одра.

И еще никогда не надо забывать о таком универсальном средстве для выхода из состояния расслабления, как молитва. Не обязательно храмовая, не обязательно даже в предстоянии перед иконой в молитвенном углу (хоть это и очень важно), пусть хоть самая краткая, но постоянная, искренняя, болью сердца наполненная: «Выведи меня, Господи, из этого состояния, помоги стать живым для Тебя, научи творить волю Твою, дай силу, цельность, крепость душевную и телесную. ». И она тоже не останется без плода.

Как преодолеть духовную расслабленность

Слово пастырей в 4-ю Неделю по Пасхе

Четвертая неделя по Пасхе посвящена евангельскому расслабленному (см. Ин.5:1–15), который 38 лет провел у Силоамской купели в ожидании исцеления и был в итоге избавлен от тяжелого недуга Самим Спасителем. Тот несчастный был в течение долгих лет физически расслаблен и обездвижен, мы же зачастую бываем обездвижены духовно. О том, как бороться с духовной расслабленностью и, в частности, с нежеланием молиться, ходить в церковь и участвовать в ее Таинствах, корреспонденту портала Православие.Ru рассказали священнослужители Русской Православной Церкви: игумен Нектарий (Морозов), священник Сергий Бегиян, священник Димитрий Фетисов и диакон Валерий Духанин.

«Надо не ожидать, пока в нас пробудится желание

делать то, что должно христианину,

а просто брать себя “за шкирку”»

— Та духовная расслабленность, о которой мы говорим, ни в коем случае не является состоянием нейтральным, с пребыванием в котором можно мириться. Это болезнь, и ее обязательно нужно лечить. Можно, конечно, сказать, что для современного человека подобная расслабленность характерна в принципе: его ум, нервная система буквально истощены потоком информации, которую он без устали поглощает из интернета, телевидения, радио, просто из окружающего его мира, наполненного яркими, въедающимися в память рекламными образами. Жизнь сейчас очень быстрая, наполненная суетой и неизбежными в условиях суеты стрессами, и она тоже это расслабление обуславливает. Много еще разных «расслабляющих» факторов действует — всех не перечесть.

Концентрироваться на главном, отодвигая в сторону второстепенное

Как это состояние преодолеть? Необходим постоянный труд, работа над собой, направленная на приобретение крайне ценного навыка: концентрироваться на главном, отодвигая в сторону второстепенное. Необходимо понуждение себя: надо не ожидать, пока в нас пробудится желание делать то, что должно христианину, а просто брать себя «за шкирку» и тащить в нужном направлении. Это на самом деле практически всегда возможно, за очень-очень редким исключением. И так же практически всегда приносит рано или поздно свои плоды: мы очень зависим именно от навыков, и если навык преодолевать себя нами приобретается, то в дальнейшем он превращается в своего рода духовную палочку-выручалочку. А самое главное: Господь, видя, что мы не сидим сложа руки, а боремся, пытаемся хоть крошечными шажками, но двигаться вперед, Сам помогает нам, подает Свою благодать, и уже она наполняет нас такой нужной, такой необходимой нам силой. Ведь это лишь Он, как когда-то, так и сейчас восставляет расслабленных от одра.

И еще никогда не надо забывать о таком универсальном средстве для выхода из состояния расслабления, как молитва. Не обязательно храмовая, не обязательно даже в предстоянии перед иконой в молитвенном углу (хоть это и очень важно), пусть хоть самая краткая, но постоянная, искренняя, болью сердца наполненная: «Выведи меня, Господи, из этого состояния, помоги стать живым для Тебя, научи творить волю Твою, дай силу, цельность, крепость душевную и телесную. ». И она тоже не останется без плода.

«Внимание и трезвение — основа духовной жизни»

— Как избежать духовного расслабления? Это сложный вопрос, потому что быть все время напряженным невозможно. Даже сердце — и то расслабляется, хотя бы частями. Если все время напрягать мышцу, то когда-нибудь ее надорвешь, и потом она будет долгое время не дееспособна. Да и церковный устав показывает, что у человека должны быть периоды обострения духовной брани — например, пост, и периоды расслабления — святки, Светлая неделя и т.д. Проблема в том, что мы часто не умеем расслабляться так, чтобы потом было легко снова войти в режим внимательной духовной жизни. Как же научиться этому: расслабляться в меру, не растягивать Светлую неделю до Вознесения? Здесь, с одной стороны, есть психологический нюанс. Мы так «изнемогаем» от духовного труда, что к Пасхе не приходим, а приползаем. Мы бываем истощены не столько от скудного питания, сколько от того, что привыкаем вне поста жить вольготно. Пост так резко сужает пространство для ума, что в светлые праздничные дни ум начинает «разговляться» напропалую: смотреть всякие передачи, фильмы, а тут еще замена обычного молитвенного правила краткими часами Пасхи, — все это в конечном итоге приводит к тому, что в среду после Радоницы многие спохватываются только к обеду, что ведь это собственно постный день — первый после Пасхи.

Внимание и трезвение — основа духовной жизни. Кто старается все время, а не только в пост, жить внимательно, у того нет проблем войти после праздника в духовную колею. Это можно сравнить со спортом. Любой спортсмен даже во время отпуска все равно будет стараться сохранять себя в нужной форме, — и не будет считать эти минимальные тренировки какой-то нагрузкой. Так и во время интенсивной тренировки, когда уже сердце готово выскочить, тренер говорит: «2 минуты на отдых». Вроде в изнеможении садишься на пол, но через две минуты, подгоняемый тренером, встаешь — и чувствуешь себя намного больше отдохнувшим, потому что тебе заранее дали установку: отдых длится всего две минуты, и больше тебе сидеть никто не даст. Поэтому подсознательно за это время мышцы расслабляются так, как у иного за полчаса. А если бы мы сами себя контролировали, то отдыхали бы гораздо дольше.

Чтобы не потерять тот самый огонь (Лк. 12:49), нужно постоянно раздувать угли

В христианстве эта внешняя дисциплина должна стать внутренней. Чтобы не потерять тот самый огонь (Лк. 12:49), нужно постоянно раздувать угли. Для христианина это — чтение свв. Отцов. Тут я хочу обратить внимание, что нашу литературу условно можно разделить на информационную и деятельную. Первая — это всевозможные рассказы и описания: жития святых, история Церкви, литургические и полемические сочинения. Вторая — это непосредственно аскетическое богословское наследие, которое учит, как бороться с конкретным грехом, с той или иной страстью, в общем — как вести духовную жизнь. Часто сталкиваешься на исповеди, что человек, начитанный в информационной литературе, не знает азов духовной жизни, правил молитвы, ведения духовной брани и прочего. Конечно, аскетическая литература не так легко читается, как жития — тут, бывает, по два раза перечитываешь одну страницу. Чтение аскетической литературы — такой же духовный труд, как, скажем, молитва. К этому тоже надо себя принуждать. Но и отдача будет непременно: хоть на 10-й странице, хоть на 100-й. Без знания аскетики христианин уподобляется солдату, который изучил кучу литературы про автомат Калашникова, про сражения и героев, которые им пользовались, а самого автомата никогда в руках не держал. И самая первая аскетическая книга — «Поучения аввы Дорофея». Самой собой, что воплощать написанное в жизнь нужно осмотрительно, по совету с духовником.

Самая первая аскетическая книга — «Поучения аввы Дорофея»

Второй момент — взор христианина должен быть больше обращен вовнутрь, а не вовне. Этому способствует правильная молитва и самоанализ. Да, мы должны быть внимательны — как в пост, так и без поста. И тут лучшее средство — внимательная молитва. А чтобы молиться внимательно, надо любить молитву. Вот это уже проблема великая. Для нас молитва — в основном, повинность, встать на молитву тяжело — словно кирпичи таскать. Отойдешь от икон — и сердце пустое: значит, неправильно молился. Плод правильной молитвы — тихая радость, мир, кротость, воздержание, любовь ко всем без различия. А как молиться правильно — читайте у Отцов. Самый близкий к нам по времени учитель молитвы — свт. Игнатий (Брянчанинов).

Ну, и последний совет: все должно быть в меру. Да, не грех и фильм когда-то посмотреть, и в гости сходить, и песни светские попеть. Нехорошо, когда за одним фильмом смотришь второй, потом третий и так далее. Когда развлечения начинают засасывать. Не говорю, что тогда нужно остановиться, скажу, что остановиться нужно было еще раньше. Поэтому, расслабляя свои духовные мышцы, не забудьте себе скомандовать, как опытный тренер: «Отдых — две минуты». И Бог в помощь.

«Главный духовный недуг каждого из нас — повреждённость воли»

— Несомненно, евангельское повествование об исцелении расслабленного является не только описанием одного из многих случаев милосердия Христа Спасителя по отношению к роду человеческому, но и аллегорией, описывающей и разрешающей проблему, которая остаётся актуальной на все времена. Мысли об этом содержатся в самом последовании службы Недели о расслабленном.

Образ расслабленного человека, который без посторонней помощи много лет не может сойти в целебную воду, находящуюся в двух шагах от него, показывает главный духовный недуг каждого из нас — повреждённость самой нашей воли, которая вследствие греха стала не вполне нам послушна.

Так или иначе, этим недугом одержим каждый. Даже великий апостол Павел смиренно говорит о себе: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7:19). Чем больше человек расколот грехом, тем более он теряет этот драгоценный и простой дар — распоряжаться самим собой, а не находиться в рабстве собственных страстей, немощей, а в век информационных технологий еще и глупых сказочных иллюзий, мнимого общения или прелестных грёз.

Наше нынешнее положение значительно проще, чем у того несчастного

Наше нынешнее положение значительно проще, чем у того несчастного, который годами безуспешно ждал чудесного схождения ангела, делавшего воду целебной. Ведь мы находимся гораздо ближе к чудесным средствам не просто телесного исцеления, а общения с Самим Богом — Таинствам церковным, которые в зависимости от нашей решимости могут мгновенно исцелить нас духовно, сделав новыми людьми. Но как часто мы самих себя в буквальном смысле не можем утром даже «приподнять» к литургии или подвигнуть к покаянию.

Ну и, конечно, история о расслабленном — это укор и предупреждение каждому из нас: мы каждый день проходим мимо десятков расслабленных, к которым нужно отнестись повнимательнее и помочь сделать лишь небольшой шаг ко Христу и Его Церкви, но у нас на это всегда не хватает времени…

Кроме того, если вдуматься, неспроста в Евангелии указана конкретная цифра — 38 лет, которые этот больной беспомощно лежал, не имея возможности исцелиться, войдя в купель Силоамскую.

С одной стороны, видно, как люди вокруг были жестокосердны, раз годами не замечали его и не пытались помочь. А с другой стороны, можно сделать печальный вывод, что до болезни он, возможно, эгоистично прожил жизнь ради себя и удовлетворения своих страстей. Судя по всему, и болезнь этого несчастного была послана по грехам, ведь Господь его потом строго предупреждает «Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже« (Ин. 5:14). И, скорее всего, потому-то и не имел этот несчастный ни родных, ни друзей, которые самоотверженно стали бы ему помогать.

«Разве в присутствии Господа ты будешь лениться?»

— Есть такой девиз. Если не можешь бежать к цели, иди к ней. Если не можешь идти, ползи. Если не можешь ползти, то, по крайней мере, ляг в ее направлению. Обозначь хотя бы сам вектор твоего стремления и проси Бога дать тебе силы. То есть, мера расслабленности у каждого своя, и у каждого свои способности к укреплению.

Если говорить серьезно, то, во-первых, нужно отличать духовную расслабленность от физического и душевного переутомления. Когда человек находится в нервном перенапряжении, долго работал в изматывающих условиях, то у него, конечно, не остается никаких внутренних сил для молитвенного правила. Даже если он себя заставит вычитывать правило, то его ум не сможет включиться в молитву — просто не будет душевных сил. Потому так важно всегда контролировать себя: оставляем ли мы в своей жизни место для общения с Богом или трудимся на износ для бесконечного заработка, после чего уже не до храма. Иными словами, человек погрешает не только бездельем, но и погружением с головой в мирскую суету и работу, не оставляя полноценного времени для вечного спасения души.

Человек погрешает не только бездельем, но и погружением с головой в мирскую суету и работу

Во-вторых, бывает индифферентность к вере, теплохладность. Такой человек оказывается духовно спящим, безразличным к своему спасению. Интересуется он только тем, что видит, удовлетворяется тем, что можно телесно почувствовать. Он вроде бы и признает, что Бог есть, но «где-то там далеко, а я сам по себе». Евангелие, молитва, богослужение, Таинства — всё это для него неактуально. Давайте подумаем: человек только тогда спешит к врачу, когда остро чувствует боль. Допустим, заболел зуб, хочешь — не хочешь, но станешь лечиться. Беда наша в том, что многие наши душевные недуги скрыты от взора, точнее, мы сами стремимся скрыть их от себя — у нас вроде бы всё в порядке, и значит, не так обязательно молиться, ходить в храм, участвовать в Таинствах. Только сильные жизненные скорби способны пробудить такого человека и привести его к духовно активной жизни.

В-третьих, у воцерковленного человека бывает особый вид искушения, то, что преподобный Иоанн Лествичник называл нечувствием души или омертвением чувства. Это наступает после понесенных уже трудов, когда человека охватывает лень, и он не чувствует в себе внутреннего горения веры. Кстати, в святоотеческих описаниях страстей «леность ко всякому доброму делу, в особенности к молитве» относится к страсти уныния. Уныние — это внутренняя апатия, безжизненность, нерадение. Оно происходит от потери надежды на Бога и от пассивности жизни. Унывающий человек никому не делает добро, в его поступках нет ничего жертвенного, никакой духовной активности, и потому он закисает. Еще духовная расслабленность происходит от саможаления. Человек акцентирует внимание на себе и на своих немощах и от этого лишь больше расслабляется.

Наше естество грехолюбиво, оно требует понуждения ко всему духовному

Святые отцы говорят о необходимости организовывать свое время. Скажем, если ты не выделяешь специально определенного времени суток для утренних и вечерних молитв, ждешь, когда душа сама захочет молиться, то можно с духовной жизнью распрощаться навсегда. Наше естество грехолюбиво, оно требует понуждения ко всему духовному. Это как в притче про Сократа, который однажды шел с учениками, а навстречу ему гетера, которая надменно сказала: «Сократ, ты слывешь мудрецом и пользуешься у своих учеников уважением, а хочешь, я скажу одно слово, и все они тут же побегут за мной?» Сократ ответил: «В этом нет ничего удивительного. Ты зовешь их вниз, а для этого не нужно никаких усилий. Я же призываю их к возвышенному, а это требует большого труда». Только при заключении себя в тесные рамки можно чего-то добиться.

Один лаврский старец послевоенного времени отец Иосиф как-то сказал, что грамоте его научили в 7 лет, и вот уже 70 лет он ежедневно читает Святое Евангелие, и ему это не только не надоело, но, читая знакомые строки, он находит в них все более и более глубокий смысл. Потому что для него Евангелие, как молитва и храмовое богослужение было непосредственным соприкосновением с Богом. А разве в присутствии Господа ты будешь лениться?

Представьте, что вы влюбились. Мы не говорим сейчас о том, что любовь и влюбленность — не одно и то же. Но какой появляется внутри источник вдохновения! Какая тут лень! Ты весь мыслью с любимым человеком и готов идти ради него на всё. Значит, лень — это субъективное ощущение, которое не носит безусловный характер. Ради любви к кому-либо человек способен изменить свою жизнь, преодолеть собственную лень. Так и в духовной жизни: оказывается, не трудно читать Евангелие, молиться, ходить в храм, если ты имеешь пусть и малое, но живое чувство по отношению к Богу, к близким людям, которых любишь и о которых молишься, к собственному вечному спасению.

Дыхательный невроз: симптомы и лечение

Дыхательный невроз — заболевание, которое характеризуется трудностью дыхания. В сфере медицины болезнь также называют «гипервентиляционный синдром» или «дисфункциональное дыхание». Такой диагноз не только опасен для здоровья, но и приносит неудобства в повседневную жизнь. Каковы же причины возникновения, симптомы и как лечить заболевание?

Дыхательный невроз: причины

Заболевание может быть вызвано целым рядом фактором. Кроме этого, оно существует как отдельный недуг или патология в другой болезни. Кроме этого, человеческий организм способен «запоминать» причину, которая привела к появлению проблем с дыханием. В случае повторения тех обстоятельств, недуг может снова дать о себе знать. Чаще всего гипервентиляционный синдром возникает из-за целого набора факторов:

Симптомы дыхательного невроза

Чтобы распознать недуг, необходимо знать основные его признаки. Симптомами дисфункционального дыхания являются:

Вышеперечисленные симптомы могут появляться в зависимости от ситуации. Наиболее распространенным и характерными признаками дыхательного невроза были и остаются психоэмоциональные нарушения, боли в грудной клетке, нехватка воздуха, одышка.

Как только вы заметили у себя несколько из этих симптомов, обратитесь за консультацией к своему лечащему врачу. Своевременная диагностика и лечение помогут быстрее справиться с недугом, а также избежать появления и развития различных патологий.

Как диагностировать?

Синдром гипервентиляции легких поставить очень трудно, к нему приходят методом исключений, так как симптоматика очень похожа и на другие болезни. Чаще всего пациенту необходимо провести целый ряд обследований.

Но наиболее эффективным методом постановления диагноза является капнография. Оборудование вычисляет концентрацию углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Если показатели в норме, возникновение проблем с дыханием приравниваются к случайным. В противном случае диагностируется дыхательный невроз.

Также, для более точного определения проявления симптомов, используют специальный вопросник. В таблице заданы все симптом дисфункционального дыхания, а пациент должен отметить по баллам степень проявления каждого показателя.

Методы лечения

Лечением такого заболевания должен заниматься специалист в области гипервентиляционного синдрома. Неправильно подобранный лечебный метод не только не излечит заболевание и ухудшит качество жизни, но и может спровоцировать появление новых патологий в психике.

Лечебные методы зависят от стадии болезни и общего состояния больного. На начальных стадиях используют сеансы психотерапии, для выяснения причины болезни, расслабления и успокоения нервной системы. Такую терапию соединяют с дыхательной гимнастикой, что дает наилучший эффект.

Цель дыхательной гимнастики — увеличение концентрации углекислого газа в выдыхаемом потоке воздуха. Методика помогает избавить от гипервентиляции легких, а также улучшает общее самочувствие. Кроме этого, желательно вести здоровый образ жизни, нормализовать распорядок дня, правильно питаться, а также заниматься физическими упражнениями.

В комплексе все действия излечат заболевание и дадут положительный эффект на организм. В особо тяжелых формах дисфункционального дыхания используют медикаментозные вещества:

Однако самолечением заниматься не стоит, лучше сразу обратиться к опытному врачу — Илье Григорьевичу Гернету — психотерапевту с 35-летним опытом работы.

Православная Жизнь

Размышления Андрея Музольфа в Неделю о Расслабленном.

Все, что было совершено Господом нашим Иисусом Христом во время Его земной жизни, мы можем осознать только в свете того события, которое особенным образом мы вспоминаем уже на протяжении трех последних недель. И событие это – Воскресение Христа.

Что такое Воскресение? По словам святого апостола Павла, вера в Воскресение Христово – это, прежде всего, выражение нашей надежды на то, что каждый из нас, будучи смертным, однажды воскреснет для вечной жизни в Боге. Главная истина христианства выражается в том, что Бог приходит в этот мир не для того, чтобы Ему служили, но чтобы Самому послужить человеку. Святые отцы неоднократно говорят о том, что Сын Божий становится Сыном Человеческим, чтобы спасти человека и возвратить ему утраченное грехопадением блаженство богообщения. Именно поэтому мы имеем полное право говорить о том, что Воскресение Христа коренным образом изменило ход всей человеческой истории. И именно поэтому воскресные евангельские чтения послепасхального периода говорят нам ни о чем ином, как о победе Христа над смертью.

Один из евангельских отрывков повествует нам о том, как однажды Христос исцелил некоего расслабленного у Овчей купели. Кто такой расслабленный? Расслабленный – это такой человек, у которого все тело или только некоторые его органы парализованы. В связи с этим расслабленный человек лишается возможности двигаться. Таким образом, в нем проявляется разрыв между волей и действиями: человек хочет что-то сделать, но не может, так как тело его не слушает.

Весьма характерно, что в Евангелии только Христос как истинный Бог совершает чудеса исцеления расслабленных людей. В этом проявляется некая связь: связь телесного, физического здоровья человека с его духовным, нравственным состоянием. Преподобный Ефрем Сирин говорит: большинство болезней человека происходят от неправильного направления воли – то есть от греха, и потому, чтобы исцелить ту или иную болезнь, сначала нужно победить в себе грех как причину болезни. Именно это и повелевает Христос расслабленному: иди и не греши более, чтобы не случилось с тобой чего худшего.

Всякая болезнь, постигающая человека, не возникает сама по себе, без всяких причин. От того, как мы живем, как соблюдаем евангельские заповеди и общечеловеческие нормы, зависит наше состояние. Если мы пренебрегаем заповедями Христа о духовном совершенстве, то обязательно будем больны душой. Болезнь же души влечет за собой болезнь тела. Грех, будучи нарушением воли Божией, разрушает взаимосвязь души и тела, расстраивает их единство и делает нас расслабленными – расслабленными прежде всего духовно.

Таким образом, физическая болезнь присутствует в мире как отображение болезни духовной. Следовательно, подлинное исцеление человека может быть только тогда, когда он освобождается от греха. Именно поэтому Христос, прежде чем исцелить человека от физической болезни, говорит ему: «Прощаются тебе грехи твои!» Только осознав эту внутреннюю связь духовного и физического в человеке, мы сможем понять, насколько важно внутреннее, духовное измерение нашей жизни для полноты человеческого бытия.

Однако появляется другая сложность: для того чтобы получить исцеление, недостаточно просто теоретически согласиться с той мыслью, что каждый из нас духовно болен, нужно при этом осознать бедственность подобного состояния и захотеть, взалкать этого исцеления. По словам преподобного Исаака Сирина, грех настолько поражает духовную природу человека, что человек уже даже не чувствует того вреда, который от него происходит. Грешник упояется грехом подобно тому, как пес, лижущий пилу, пьянеет от вкуса собственной крови. Именно поэтому прежде чем исцелить расслабленного, Господь спрашивает у него: хочешь ли быть здоров? По мысли святых отцов, Иисус делает это только потому, чтобы не навязывать Себя человеку. Никто никогда не может быть спасен Богом насильно. Все совершается Творцом только с учетом человеческой свободы. Кстати, именно поэтому и возможен вообще ад, который очень точно определен одним христианским писателем как памятник человеческой свободе. Спасение – это синергия, сотрудничество человека и Бога, причем в этом процессе Бог действует первым, Он первым выходит навстречу человеку, как мы помним об этом из евангельской притчи о блудном сыне.

«Хочешь ли быть здоров?» Этот вопрос дает нам полную свободу выбора, и потому мы уже не вправе обвинять Бога в своих проблемах. Никто никогда не поможет нам в деле нашего спасения, пока мы сами того не пожелаем. Даже Бог… Именно об этом, кстати, говорят слова расслабленного, прозвучавшие в ответ на вопрос Христа: «Хочешь ли быть здоров? – Хочу… но не имею человека».

Подобные слова в древности однажды прозвучали из уст одного философа, который ходил средь бела дня по городу с факелом и взывал: «Ищу человека». Точно такая же ситуация описана несколько прикровенно и в Евангелии: расслабленный лежал возле купели, расположенной недалеко от Иерусалимского храма. Следовательно, мимо должны были проходить многие верующие люди, в том числе и представители ветхозаветного священства. Но точно так же, как и в притче о милосердном самарянине, они не спешат помочь страждущему человеку и проходят мимо. И только Бог, ставший Человеком, спасает несчастного.

Слова расслабленного «Не имею человека» говорят еще и о другом. Так, святитель Игнатий Кавказский, толкуя данное место из Евангелия, пишет, что мы не должны надеяться на человеческие силы в деле своего исцеления. Ни врачи, ни ближние, ни мы сами не можем себе помочь в том, чтобы очиститься от греха. Только Господь по милосердию Своему очищает душу нашу от скверны и дает нам полное исцеление.

Таким образом, мы видим, насколько физическое здоровье человека зависит от духовного. И потому, если мы хотим обрести здоровье телесное, прежде всего нам следует обратить внимание на свою душу.