что такое нативный коллаген

Что такое нативный коллаген

Кафедра патофизиологии ФППО врачей Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова

ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, кафедра госпитальной хирургии №1

ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва, Россия

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия

Применение нативного коллагена в клинической практике для лечения хронических ран

Журнал: Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2017;(9): 78-84

Силина Е. В., Ступин В. А., Золотарева Л. С., Комаров А. Н. Применение нативного коллагена в клинической практике для лечения хронических ран. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2017;(9):78-84.

Silina E V, Stupin V A, Zolotareva L S, Komarov A N. Native collagen application in clinical practice for chronic wounds treatment. Khirurgiya. 2017;(9):78-84.

https://doi.org/10.17116/hirurgia2017978-84

Кафедра патофизиологии ФППО врачей Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова

Кафедра патофизиологии ФППО врачей Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова

ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, кафедра госпитальной хирургии №1

ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва, Россия

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия

Уже несколько десятилетий не остывает интерес врачей к применению препаратов и медицинских изделий, содержащих коллаген, как для коррекции возрастных изменений кожи, так и для стимуляции заживления хронических ран. Коллаген является самым распространенным белком в организме млекопитающих, основным строительным материалом внеклеточного матрикса. Составляя 25—35% от всей белковой массы, он обеспечивает эластичность и прочность кожи, сухожилий, хрящей, костей, сосудов и других тканей [1]. Не менее важной является функция образования стромы паренхиматозных органов — «органической сети», в которой клетки располагаются в правильные геометрические ряды, что помогает им нормально функционировать и выполнять те физиологические обязанности, благодаря которым поддерживается наша жизнь. Кроме того, коллаген выполняет важную восстановительную функцию, выступая в качестве провизорного матрикса при осуществлении процессов репаративной регенерации соединительных тканей.

Массовая доля коллагена в тканях, в зависимости от выполняемой ими функции, варьирует от 10 до 80%, при этом наибольшее количество его в коже, которая у взрослого человека в основном содержит коллаген I типа (75—85%), гораздо меньше приходится на коллаген III типа (5—10%) и до 10% на коллагены V, VI, VII, XII, XIV и других малоизученных типов [2—4].

Как и любой белок, тем более испытывающий постоянные механические нагрузки, коллаген постоянно синтезируется и катаболизируется. В абсолютном большинстве случаев появление ран служит сигналом к дополнительной выработке биологически активных веществ для скорейшего закрытия поврежденных тканей. Для синтеза любого вещества, а тем более столь сложно устроенного, как белок коллаген, требуется большое количество энергии, которая в виде молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) вырабатывается в митохондриях. Однако для эффективного синтеза АТФ в цикле трикарбоновых кислот требуется достаточное количество кислорода. Поэтому любое нарушение доставки кислорода к клеткам в результате поражения артериальной стенки (атеросклероз, сахарный диабет (СД)), нестабильное артериальное давление (нарушения ритма сердца, снижение сердечного выброса), газообмена (ХОБЛ, бронхиальная астма), гиперкапнии (варикозная болезнь, посттромбофлебитический синдром) неминуемо переключают гликолиз с аэробного на анаэробный, что ведет к снижению синтеза АТФ в несколько раз, и, соответственно, коллагена. Это и есть основной патофизиологический механизм образования трофических язв и хронических ран [5, 6]. Именно поэтому наряду с основными методами лечения к важным вспомогательным способам лечения по праву можно отнести применение коллагена у пациентов с различными хроническими ранами, затраты на лечение которых неуклонно растут и, согласно подсчетам, только в США они превышают 50 млрд долларов в год [7].

По степени сохранности морфологической структуры изделия коллагена дифференцируются на нативные и фракционные. При изготовлении препаратов/материалов нативного коллагена полностью сохраняется естественная структура укладки пучков его волокон, при этом удаляются клеточные элементы, а также участки кровеносных сосудов и волосяные фолликулы. Нативный коллаген является своеобразным «шаблоном» для миграции и дифференцировки клеток и, как следствие, для формирования собственной ткани, что является его исключительным преимуществом перед выпускаемыми в настоящее время изделиями на основе выделенного или фракционного (расщепленного) коллагена [8, 9]. Для производства современных раневых покрытий используют нативный коллаген в виде децеллюляризованного волокнистого матрикса соединительных тканей или же химически выделенный и очищенный различными способами белок.

Одним из таких средств является биоматериал коллост. Это нативный нереконструированный коллаген, полученный из дермы крупного рогатого скота, схожей по структуре с дермой человека. Уникальная технология обработки позволяет получить высокоочищенный коллагеновый матрикс с сохраненной структурой укладки фибриллярных волокон, предназначенный для репарации поврежденных или патологически измененных соединительных тканей [10, 11]. По данным российской электронной библиотеки elibrary.ru, за период 2003—2017 гг. опубликовано 98 научных работ, имеющих в названии или в аннотации слово «коллост», треть из них посвящены оценке результатов лечения ран различной этиологии с использованием медицинского изделия коллост. Настоящий обзор литературы посвящен этому биопрепарату, используемому при разных патологиях, в том числе при часто встречающихся в клинической практике хронических ранах/язвах (синдром диабетической стопы (СДС), пролежни, хроническая венозная недостаточность).

Применение нативного коллагена для лечения пролежней (декубитальных язв) и трофических язв при хронической венозной недостаточности

Первой опубликованной работой, показавшей перспективность применения коллагенового биоматериала коллост, стало исследование А.В. Ильина и соавт., в котором прослежен опыт применения коллоста при лечении 7 детей 10—14 лет с нейрогенными травмами и пролежнями разных зон [12]. Спустя 2 года авторы опубликовали результаты применения мембраны и геля коллост для лечения ран у 24 детей того же возраста с нарушенной центральной нейрорегуляцией различного генеза (пролежни и трофические язвы длительностью от 3 нед до 1,5 лет, площадью 6—64 см 2 и глубиной от 0,5 см) [13, 14]. У всех пациентов полное закрытие пролежней произошло через 28—62 дня, при этом осложнений или нежелательных явлений от применения коллагенового биоматериала зарегистрировано не было. Полученные данные легли в основу учебно-методического пособия для врачей [15].

Влияние коллоста на заживление пролежней IV степени изучали Д.В. Селиверстов и соавт. [16], 26 больным был назначен этот биоматериал, 27 пациентов составили группу сравнения. Окончательное закрытие раневого дефекта в обеих группах осуществлялось посредством наложения вторичных швов, полнослойного перемещения кожно-мышечного лоскута либо путем аутодермопластики. Результаты исследования показали, что применение биоматериала коллост в комплексном хирургическом лечении пациентов с пролежнями IV степени в 1,75 раза позволяет сократить сроки предоперационной подготовки раны для ее полного закрытия за счет активизации матрично-направленного образования грануляционной ткани, эпителизации и системных процессов активации регенеративных процессов. Кроме того, в группе «коллост» в течение 2 лет рецидивов пролежней не было, в то время как в группе сравнения рецидивы были зарегистрированы в 5 (31,3%) случаях в течение 1-го года и в 3 (18,8%) в течение 2-го года наблюдения.

Наиболее крупным сравнительным исследованием эффективности и безопасности применения биоматериала коллост стала работа А.Н. Комарова и соавт. [17], в которую были включены 100 пациентов с пролежнями в возрасте 46,0±12,1 года. Ранее перенесли травму позвоночника и спинного мозга 46 пациентов, 54 — инсульт, при этом в 42% случаев установлена II степень, у 56% — III и у 2% — IV степень пролежня. Длительность наблюдения составила 28 суток. Включение 37 пациентам нативного коллагена в комплексную терапию пролежней показало эффективность и безопасность коллоста (63 пациента составили группу сравнения). В основной группе установлены ускорение и улучшение качества заживления ран, сокращение сроков эпителизации, уменьшение площади и глубины тканевого дефекта. Динамика заживления пролежней II степени к 28-м суткам составила в среднем 81,7% в группе «коллост» и 69,5% в группе сравнения, пролежней III степени — 32,3 и 22,5% соответственно. Помимо этого, в группе нативного коллагена авторы отметили уменьшение интенсивности и длительности болевого синдрома, улучшение субъективной оценки качества лечения пролежней как со стороны лечащего врача, так и со стороны пациента.

Ряд исследователей применяли коллост для лечения не только пролежней, но и других хронических ран.

В.Н. Оболенский и Д.А. Ермолова [18] до 55 сут наблюдали 38 пациентов с хроническими ранами различной этиологии (пролежни, СДС, хронические венозные язвы), 24 из них дополнительно назначали разработанную авторами методику с использованием богатой тромбоцитами плазмы (БоТП) местно, 5 — коллост, 9 — комбинацию БоТП и коллост. Результаты исследования показали, что в период до 55 сут полное заживление раны в группе БоТП было у 66,7% (безуспешность — у 16,7%), коллост — 100% (однако на 10 сут дольше, чем в группе БоТП), в группе комбинированной терапии лечение оказалось успешным у 77,8%.

Таким образом, методика применения нативного коллагена при хронических ранах показала себя перспективным направлением.

Учитывая нарастающее количество больных с тяжелым течением СД, низкую эффективность у них стандартных методов лечения, многими хирургами и эндокринологами были сделаны попытки оценить эффективность коллоста у пациентов с СДС.

Применение нативного коллагена для лечения синдрома диабетической стопы

Впервые Б.С. Брискин и соавт. [8] доложили о перспективности применения биопластического материала коллост в комплексном лечении осложненных форм СДС в 2008 г. Из 15 пролеченных коллостом удалось добиться полного заживления ран в 12 (80%) случаях, в том числе у 2 больных с остеомиелитом фаланг пальцев. Биоматериал применяли в фазе репарации при обсемененности ран 10 6 —10 8 КОЕ.

В 2011 г. К.А. Корейба и соавт. [21] доложили на конференции о своих результатах внедрения в клиническую практику биопластического материала 36 больным с СДС. После кюретажа раны производилась аппликация коллостом (мембрана, порошок, жгут, шарики). Через 14—20 дней авторы выявляли гранулирующие раны без признаков воспаления или отторжения пластического материала. На основании этого были сделаны предварительные выводы о том, что применение коллоста позволяет ускорить процесс заживления ран, не прибегая к аутодермопластике, сократив при этом материальные расходы на лечение.

Через 3 года казанские исследователи К.А. Корейба и А.Р. Минабутдинов провели анализ результатов лечения 70 больных с СДС в возрасте 56,4±15,6 года (Wagner I—III, площадь дефекта 38,5±26,3 см 2 ) [22]. Было указано на такие преимущества применения коллоста, как возможность стимулирования регенерации ткани без дополнительной аутодермопластики. Препарат успешно применялся как в условиях стационара, так и амбулаторно, сократив при этом сроки лечения.

В дальнейшем количество пациентов увеличивалось и в 2016 г. был опубликован анализ результатов лечения 1195 пациентов с нейропатической формой СДС (в том числе Wagner II — 526, Wagner III — 116), в котором была показана целесообразность внедрения в клиническую практику разработанной и запатентованной методики лечения СДС [23]. Методика включает три основных этапа: 1) комплексная консервативная терапия (производные тиоктовой кислоты, витамины В1 и В6, габапентин, сулодексид; курс лечения до 2-х месяцев); 2) с 3—5-х суток от начала лечения присоединяется ультразвуковая гидрохирургическая обработка и, при необходимости, механическая некрэктомия с применением имплантации биоматериала коллост; 3) медикаментозная терапия с использованием интерактивных повязок, иммобилизации нижней конечности и, в дальнейшем, ортопедической обуви. При использовании вышеуказанной методики начало островковой эпителизации раневого дефекта было на 10,3±2,8 сутки. Авторы подчеркнули, что внедрение методики позволило уменьшить количество органоуносящих операций и осложнений на 15—33%, сроки пребывания пациентов в стационаре сократились на 20%, количество повторных обращений в специализированные хирургические стационары — на 13,4—18,5%.

С.Я. Ивануса и Б.В. Рисман в 2015 г. доложили о своем опыте применения коллоста в лечении гнойно-некротических осложнений СДС у 28 пациентов (Wagner I—IV) после операции во 2-й и 3-й фазах раневого процесса [24]. Такое лечение приводило к регрессу бактериальной обсемененности к 12-м суткам (менее 10 5 КОЕ/г) и смене дегенеративно-воспалительных процессов на регенераторные к 15—18-м суткам, что выражалось в уменьшении количества нейтрофилов, увеличении количества макрофагов и появлении фибробластов.

В пилотном исследовании А.Г. Сонис и соавт. (2015) проанализированы результаты применения геля и мембраны коллост при лечении трофических язв у 27 пациентов с нейропатической формой СДС (Wagner II—III) [25]. К 15-м суткам закрытие дефекта отмечалось у 55,5% пациентов с язвами до 2 см в диаметре. В 29,6% случаев при дефектах размером 3—5 см понадобилось повторное наложение мембраны и эпителизация отмечалась к 30-м суткам. В 14,8% случаев наблюдалась лишь слабая краевая эпителизация язвы или отсутствие положительного эффекта лечения. Исходя из полученных результатов, авторы сделали вывод о том, что коллост значительно улучшает результаты лечения язвенных поражений стоп у пациентов с СДС.

К сожалению, эти исследования не имели группу сравнения, однако тенденция к ускорению процессов заживления была отмечена всеми упомянутыми авторами.

Впервые сравнительная оценка эффективности применения стандартной комбинированной терапии и дополнительного использования биоматериала коллост при лечении СДС была представлена на I Международном конгрессе «Раны и раневые инфекции» в Москве в 2012 г. [26]. М.Д. Дибиров и соавт. доложили результаты исследования 32 пациентов с СД 2-го типа и СДС II—III степени по классификации Wagner. В исследование включались 15 пациентов основной группы, которым на 6—7-е сутки после хирургической обработки (со 2-й фазы заживления при бактериальной обсемененности ран не выше 10 7 КОЕ) раневой дефект закрывался материалом коллост в различных модификациях, и 17 пациентов контрольной группы, в которой использовались водорастворимые мази. Через 8 дней после назначения коллоста уровень обсемененности составил в среднем 10 2 КОЕ/г, в контрольной группе — 10 5 КОЕ/г. Скорость очищения ран от некроза в основной группе в сравнении с контрольной была выше и составляла 0,14±0,02 см 2 /сут и 0,07±0,03 см 2 /сут соответственно (р 5 КОЕ л/г (такой же результат в группе контроля был лишь на 14-е сутки), на 7-е сутки роста микрофлоры выявлено не было. В группе коллоста скорость появления грануляций была в 2 раза выше, причем молодая грануляционная ткань образовывалась уже на 7-е сутки лечения, а продолжительность курса антибактериальной терапии сократилась в 2 раза. Это сопровождалось уменьшением продолжительности госпитализации в 1,5—2 раза. По мнению авторов, данная методика способствует раннему созреванию и стратификации грануляционной ткани, поскольку применение коллоста привело к улучшению цитологической картины: снижению количества нейтрофилов на 3—4-е сутки лечения, увеличению площади молодой грануляционной ткани с множеством сосудов и активированных фибробластов уже на 7-е сутки лечения на фоне смены лейкоцитарной инфильтрации грануляционной ткани лимфогистиоцитарной. Следовательно, коллост способствует нормализации развития второй фазы раневого процесса и скорейшему заживлению.

Д.В. Селиверстов и соавт. [30] провели обследование и лечение 57 пациентов с гнойно-некротическими формами СДС, у 26 пациентов для временного закрытия раневых дефектов перед наложением вторичных швов или аутодермопластикой использовали фиксированные швы к ране повязки с коллостом, пропитанные жидкостью с подобранным по результатам бактериологического исследования антибиотиком (группу сравнения составил 31 человек). Показано, что в основной группе быстрее активизировались процессы образования грануляционной ткани и краевая эпителизация. Применение коллоста в 1,8 раза сократило сроки подготовки раны к наложению вторичных швов или аутодермопластике. Длительность подготовки раны к дерматопластике составила 32,0±4,6 сут в основной группе и 56,8±8,7 сут в группе сравнения.

В 2016 г. М.Д. Дибировым и соавт. было проведено сравнительное исследование применения мембраны коллост и препарата на основе эпидермального фактора роста эберпрот-п [31]. Исследование включало 44 пациента с СДС (Wagner II—V), комплексное лечение 28 из них дополнительно к стандартной терапии включало гель и мембраны коллост, 16 — эберпрот-п. Результаты показали преимущества нативного коллагенового биоматериала, в группе которого полная эпителизация или положительная динамика в течение 6 мес зарегистрирована в 89% случаев (в группе эберпрот-п — 19%), а также не было ампутаций (в группе эберпрот-п — 32%). Индивидуальная непереносимость препарата на основе эберпрот-п составила 19%, коллагена — 0%.

Следовательно, применение коллоста при СДС целесообразно не только с точки зрения клинической эффективности, но и с точки зрения экономии финансовых средств.

В таблице приведены основные исследования, посвященные сравнительной оценке эффективности биоматериала коллост для лечения хронических ран различного генеза.

Важно отметить, что все исследователи указывают на безопасность биоматериала коллост, побочных эффектов зарегистрировано не было.

Заключение

Увеличение числа больных с хроническими ранами, особенно с осложненным течением СД 2-го типа и неудовлетворительной эффективностью проводимой комбинированной терапии поставила перед практикующими хирургами задачу поиска более совершенных и эффективных методов лечения этих пациентов. Длительная и постоянная терапия, частый переход к ампутациям формируют «армию инвалидов», выключенных из продуктивной социальной жизни и накладывают дополнительные расходы на бюджеты всех уровней.

Анализ литературных источников в свободном доступе, посвященных результатам применения нативного коллагена (биоматериала коллост) у пациентов с хроническими ранами различной этиологии показал наибольшую эффективность этой методики не только в сравнении со стандартной терапией, но и с методиками лечения, включающими применение препарата эпидермального фактора роста, а также богатой тромбоцитами плазмы. Оценка клинико-экономической эффективности также подчеркивает преимущества данной методики.

Однако необходимо отметить, что не все опубликованные результаты исследований отвечают современным требованиям и принципам доказательной медицины. Для улучшения уже достигнутых результатов лечения было бы целесообразно провести развернутое исследование со сроками динамического наблюдения за больными не менее одного года. Это могло бы позволить уточнить вопросы тактики своевременного перехода на хирургические органосохраняющие методы лечения или склониться к ампутациям. Любая, основанная на объективных показателях тактика ведения этих больных, несомненно, даст ощутимый медико-экономический эффект и позволит оптимизировать финансовое обеспечение пациентов с хроническими ранами.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Что такое нативный коллаген

Доктор технических наук, профессор А.И. Сапожникова

Современную косметологическую, медицинскую и биотехнологическую индустрию едва ли можно представить без коллагена. Этот фибриллярный белок, пожалуй, наиболее известен сегодня как специалистам, так и простым потребителям. К сожалению, «известность» эта зачастую ложная, основанная не на подлинных научных фактах, а на недобросовестной рекламе и агрессивном маркетинге, весьма далеком не только от науки, но и от здравого смысла. Мне бы хотелось развеять мифы о коллагене и восстановить истину.

Более сорока лет я занимаюсь вопросами рециклинга отходов сырья животного происхождения, содержащих уникальные по своим свойствам фибриллярные белки: коллаген, эластин и кератин. Много лет я руководила исследованиями такой многокомпонентной и многофункциональной системы как сырье животного происхождения. При моем непосредственном участии разработаны, защищены 6 авторскими свидетельствами и 22 патентами, а также внедрены в практику способы извлечения из белоксодержащих отходов высокоочищенных монопродуктов в виде солюбилизированных до состояния макромолекул препаратов коллагена, эластина и кератина, сохраняющих свою биологическую активность вследствие ненарушенной третичной структуры.

Эта технология дала возможность использовать солюбилизированные фибриллярные белки в качестве основы или специальных добавок для косметологии, медицины, ветеринарии, биотехнологии, и других отраслей.

Итак, коллаген. «Страсти» вокруг этого биополимера то затихают, то разгораются с новой силой, начиная с 30-х годов прошлого столетия, что неудивительно, учитывая его огромный промышленный и коммерческий потенциал. Коллаген, пожалуй, самый древний в филогенетическом плане основной белок соединительной ткани. В организме он выполняет механическую, питательную, защитную и репаративную функции. Коллаген не токсичен, не канцерогенен, практически не антигенен, обладает хорошим регенерирующим, гидратантным действием, высокой биосовместимостью, способностью к структурообразованию, комплексообразованию с биологически активными и лекарственными веществами, биодеградации, а также рядом других полезных свойств.

Вот почему на протяжении многих десятилетий коллаген, как продукт, обладающий реальной биологической активностью, продолжает оставаться популярным ингредиентом в рецептурах косметики по уходу за кожей лица и тела, а также волос.

Замечу, что термин «коллаген» в известной мере является собирательным. Им обозначают как специфические мономерные белковые молекулы, так и продукты гидролиза коллагенсодержащих тканей.

Сегодня на рынке косметического сырья присутствует широкий ассортимент препаратов коллагена, выпускаемых отечественными и зарубежными фирмами. Источниками коллагена являются: ткани млекопитающих – крупного рогатого скота (КРС), отходы птицеперерабатывающей промышленности, а также отходы рыбоперерабатывающего производства.

Миф 1

С сырьем, из которого получают коллаген, связано наиболее устойчивое в массовом сознании, и в то же время нелепое заблуждение. А именно, что коллаген из тканей крупного рогатого скота (КРС) – якобы худший коллаген: грязный, дешевый, вызывающий аллергии. В отличие от рыбьего, который реклама представляет, как «высококачественный и дорогой».

Начало этому заблуждению положил в конце 90-х годов распространившийся в мире вирус губчатой энцефалопатии, более известный как вирус коровьего бешенства. «Горячую» тему подхватили и неимоверно раздули СМИ, превратив ее в очередную «страшилку» для масс, из-за чего в обществе сложилось настороженное отношение к препаратам животного происхождения, в том числе и к коллагену из тканей КРС. Однако интерес к этому биополимеру у специалистов был столь велик, что ученые разных стран попытались найти альтернативу животному белку. Поэтому в 2000 году в Европе стартовал крупный проект по изучению коллагена из отходов переработки морских рыб.

Несколько крупных производителей косметики вложили в изобретение этого «велосипеда» огромные средства, и теперь стремятся окупить затраты – бизнес есть бизнес.

В результате мы имеем массу примеров недобросовестной рекламы, обманывающей потребителей. В частности, повсеместно утверждается, что рыбий коллаген ближе к человеческому белку, чем животный и потому, дескать, он менее аллергенен. Глупость этого утверждения очевидна всякому, кто хотя бы поверхностно знаком с эволюционной теорией. Разве филогенетически человек и рыба ближе, чем, скажем, человек и свинья? Пересадка органов от свиньи тому пример. Кроме того, общеизвестно, что рыбий белок является вторым по значимости (после молочных продуктов) пищевым аллергеном.

В то же время важные факты о рыбьем коллагене потребителям неизвестны. Например, такой: рыбий коллаген не термоустойчив, его молекулярная структура распадается при 23-25°C, так как у рыбы ниже температура тела. Поскольку ни один рекламный гений не может объяснить, в чем прелесть денатурации молекулы белка при комнатной температуре – это обстоятельство просто замалчивают. Как и тот факт, что рыбий коллаген дорогой не потому, что он высокого качества, а потому, что, во-первых, сырья для него требуется значительно больше и обходится оно, соответственно, гораздо дороже. И во-вторых, из-за низкой термостабильности он весьма капризен в производстве и транспортировке. Именно поэтому к потребителям рыбий коллаген поступает обычно в виде денатурированного белка, несравнимого по эффективности с нативным.

Что касается коллагена из тканей КРС, то при беспристрастном сравнении он выигрывает у рыбьего белка по всем статьям. А именно: по затратности производства, по термостабильности белка, и по его аллергенности.

Производство животного коллагена эффективно с экономической точки зрения. Из 1 кг животного сырья можно получить до 15 литров коллагена, поскольку это очень влагоёмкий белок.

Термоустойчивость нативного коллагена из тканей КРС – 31-33ºС, т.е. разрушение при комнатной температуре ему не грозит. Кстати, так можно отличить денатурированный белок, выдаваемый иногда за нативный коллаген. Например, когда производитель для использования в косметологии предлагает сначала растопить «живой коллаген» из птицы (очень походящий внешне на холодец) на водяной бане.

И последний показатель – аллергенность. Если сравнить животный и рыбий коллаген – первый «победит» с большим отрывом.

Проблема заражения через коллаген вирусом коровьего бешенства является надуманной, поскольку сырье берут только от здоровых животных, выращенных в районах, где неизвестны случаи бешенства. Каждое животное проходит через строгий документированный ветеринарный контроль. Готовая продукция также всесторонне проверяется. Токсикологические исследования коллагена в тех концентрациях, в каких его обычно добавляют в косметику, показали, что этот белок безопасен, он не раздражает кожу, не повышает чувствительность организма к компонентам, могущим вызвать аллергию, не повреждает слизистые оболочки глаза и роговицу.

Миф 2

Ассортиментная линейка препаратов коллагена на рынке представлена как нативными формами, так и продуктами гидролиза. И следующий весьма распространенный миф гласит, что пептиды, в отличие от молекул нативного белка (слишком крупных, чтоб преодолеть эпидермальный барьер), якобы, проникают в дерму и стимулируют синтез собственного коллагена. Бездоказательные уверения в том, что гидролизованный коллаген проникает через 5 слоев эпидермиса вглубь дермы, вызывая иммунный ответ организма, и тем самым стимулируя синтез собственного белка, лишены научных оснований. Даже гипотетически пройдя через эпидермис, гидролизат не сможет стимулировать фибробласты к синтезу коллагена.

Тем, кто распространяет этот миф или попался на его удочку, хотелось бы напомнить, что живой организм всегда защищает свой гомеостаз, используя механизмы резистентности, во избежание нарушения жизнедеятельности. Поэтому организм может полноценно использовать только тот коллаген, который синтезировал сам.

И еще одно важное замечание: для косметических средств гораздо важнее, чтобы их ингредиенты не проникали в дерму, а оттуда в кровь через систему капилляров. Ведь попадание продукта через кожу в кровеносную систему переводит его из категории косметики в категорию лекарства.

Также нелепо звучат утверждения некоторых компаний о восстановлении внутренней структуры волос коллагеном «на молекулярном уровне» за счет проникновения низкомолекулярных коллагеновых пептидов внутрь волоса. Основным строительным материалом волоса является белок кератин, и заменить его «обрывки» молекул коллагена никак не могут.

Для производителей выбор между нативным трехспиральным биоактивным белком и гидролизованным коллагеном – зачастую вопрос экономический. Гидролизат стоит дешево, и технологам сравнительно легко его использовать. Для потребителя же разница в эффективности конечного продукта такая же, как между филе и дешевой колбасой.

Миф 3

Третий миф о коллагене, активно создается сегодня, прямо на наших глазах. Он гласит: коллаген – это то, что мы коллагеном назовем. Этот миф базируется на беспринципности лиц, которые спекулируют на бренде «коллаген» – с одной стороны, и неосведомленности потребителей – с другой. Яркий пример такой повсеместной спекуляции, так называемый «растительный коллаген из протеинов пшеницы». В растительных белках, возможно, имеются коллагеноподобные фрагменты, но считать их коллагеном – все равно, что называть сою мясом. Коллаген исключительно животный белок, растения его синтезировать не могут.

Другой пример, попытка выдать за коллаген «экстракт из коллагенсодержащего сырья птицы» – фактически многокомпонентный «суп» из низкомолекулярных и высокомолекулярных полипептидов, уроновых кислот, гексозаминов и минеральных веществ. И на этом основании заявлять, что такой «коллаген» обладает высокой эффективностью, что он во много раз лучше, «живее», результативнее других продуктов. Здесь дело даже не в том, лучше он или нет – это еще нужно доказать в ходе клинических испытаний, а в том, что этот природный комплекс коллагеном не является. Нужно быть честным в своих определениях. Если содержание коллагена, в продукте составляет более 90% по отношению к сухому остатку, тогда это коллаген. А если там «15 белков», как с гордостью заявляет производитель, то о какой степени очистки, о каком качестве, о какой биоактивности самого коллагена в данном случае вообще может идти речь?

Нативный трехспиральный коллаген имеет ряд показателей качества, приведенных в таблице ниже.

Краткое техническое досье на БИОАКТИВНЫЙ КОЛЛАГЕНТУ 10.11.60-001-64516066-2017

| Наименование показателя | Характеристика и норма |

| Внешний вид | Жидкость вязкая, слегка опалесцирующия |

| Цвет | Бесцветная |

| Запах | Специфический |

| Водородный показатель (рН) | 3,5-4,5 |

| Подлинность | Положительная реакция с 4М NaCl на нативный коллаген |

| Включение в рецептуры | Любые, кроме спиртосодержащих с учетом рН продукта |

| Термостабильность | До 33°С |

| Коллоидная стабильность | Стабилен |

| Срок хранения | 1 год |

Это стандарт того, что является коллагеном с точки зрения корректного определения. Именно эти данные о продукте технологам следует запрашивать у поставщиков, чтобы быть уверенными, что они приобретают именно коллаген, а не нечто под него замаскированное.

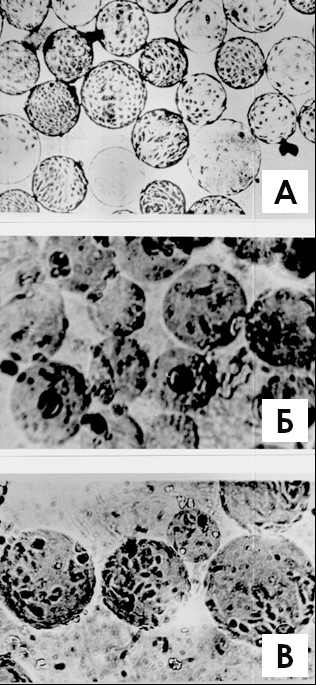

Показателем биоактивности является и тот факт, что на нативном коллагене растут клетки. Именно на таком белке делают лекарственные препараты, способствующие регенерации тканей (рис.1).

Рис.1. Динамика образования монослоя клеток на положительно заряженных гранулах микроносителя, покрытых биоактивным коллагеном, через 10 (а), 24 (б),72 (в) часа.

Применение коллагена в косметологии повышает эффективность средств для ухода за кожей, несмотря на то, что в силу своей большой массы молекула коллагена в глубокие слои дермы проникать не способна. Механизм действия нативного коллагена в составе косметических средств для кожи таков. Благодаря своей влагоудерживающей способности, он оказывает выраженное увлажняющее действие, повышает эластичность кожи, предупреждает появление морщин, обладает высоким защитным и антиоксидантным действием. В силу своей биологической активности нативный коллаген способствует эффективной регенерации клеток кожи. Также он служит основным структурообразующим компонентом косметической композиции, выполняя роль матрицы, на которой методом включения в гель иммобилизованы остальные активные ингредиенты, чьё действие, таким образом, усиливается и пролонгируется.

В последние годы данные свойства нативного коллагена стали востребованы и в средствах по уходу за волосами. При включении в состав шампуней он помогает сохранить липидный барьер на коже головы и волосах. В составе масок коллаген образует на волосах защитный слой и способствует разглаживанию кутикулы, снижению сухости волос. В ходе сравнительных испытаний нативного коллагена и гидролизованных форм было выявлено, что нативный коллаген дает более выраженный и продолжительный результат, а также устойчивый внешний косметический эффект в процедурах по уходу за волосами.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть важность получения потребителем достоверной, научно обоснованной информации о косметических ингредиентах. Ведь тот, кто предупрежден, тот вооружен, а значит, не будет тратить деньги, покупая косметические ингредиенты и средства, в рекламе которых желаемый эффект выдается за действительный.