что такое наружная мембрана

Научная электронная библиотека

§ 3.1.4. Строение клетки

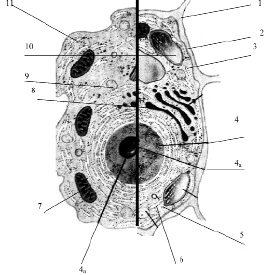

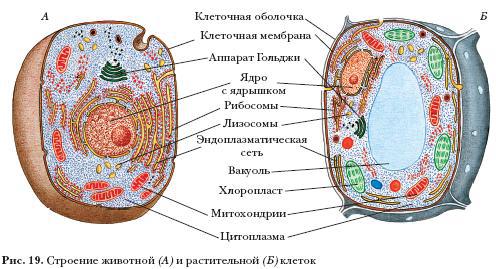

Размеры клетки широко варьируют от 0,1 мкм (некоторые бактерии) до 155 мм (яйцо страуса). У всех клеток, независимо от их формы, размеров, функциональной нагрузки обнаруживается сходное строение (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Схема строения живой клетки: 1 – оболочка; 2 – мембрана; 3 – цитоплазма; 4 – ядро; 4а – ядрышко; 5 – рибосомы; 6 – эндоплазматическая сеть (ЭПС); 7 – митохондрии; 8 – комплекс гольджи; 9 – лизосомы; 10 – пластиды; 11 – клеточные включения

Снаружи клетка одета мембраной. Внутренняя часть клетки содержит многочисленные органоиды – структурные образования клетки, выполняющие определенные функции жизнедеятельности клетки.

1. Оболочка. Присутствует только у растительных клеток. Состоит из волокон целлюлозы. Функции оболочки: защита клетки от внешних повреждений, придает стабильную форму клетки, эластичность растительным тканям.

Повреждение наружной оболочки приводит к гибели клетки (цитолиз).

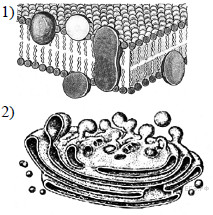

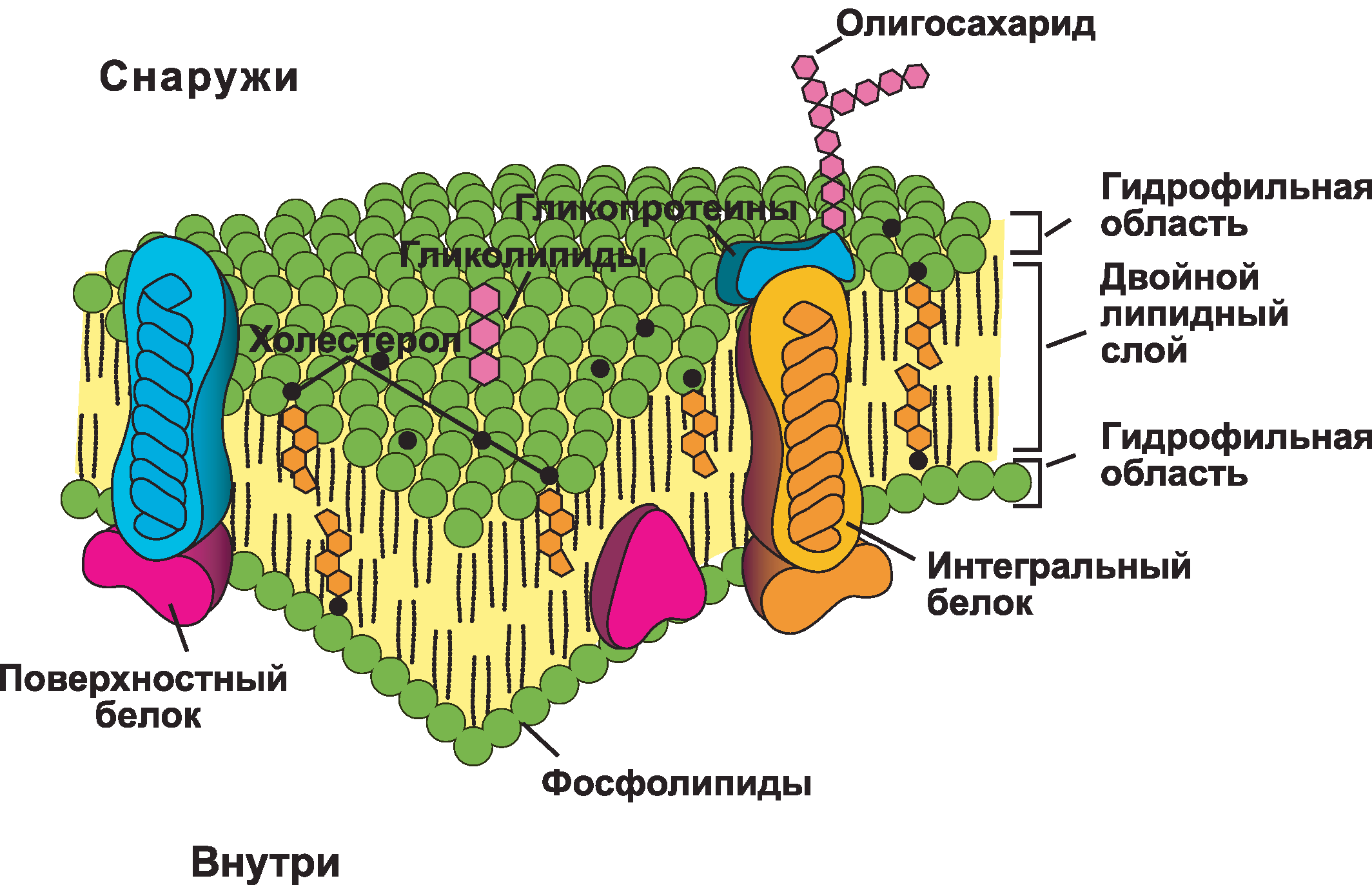

2. Мембрана. Тончайшая структура (75 Ǻ), состоит из двойного слоя молекул липидов и одного слоя белков. Такая структура обеспечивает уникальную эластичность и прочность мембране

Явление фагоцитоза – поглощение клеткой твердых частиц – впервые было описано русским врачом Мечниковым. Фагоцитарная особенность лежит в основе процесса иммунитета. Особенно развита у лейкоцитов, клеток костного мозга, лимфатических узлов, селезенки, надпочечников и гипофиза.

Пиноцитоз – поглощение клеткой растворов – состоит в том, что мельчайшие пузырьки жидкости втягиваются через образующуюся воронку, проникают через мембрану и усваиваются клеткой.

3. Цитоплазма – внутренняя среда клетки. Представляет собой гелеобразную жидкость (коллоидная система), состоит на 80 % из воды, в которой растворены белки, липиды, углеводы, неорганические вещества. Цитоплазма живой клетки находится в постоянном движении (циклоз).

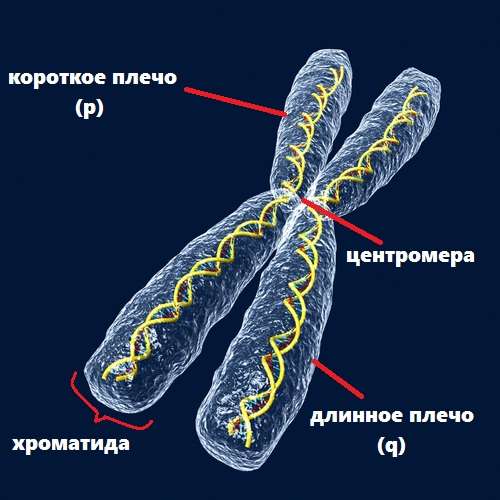

4. Ядро – обязательный органоид эукариотических клеток. Впервые было исследовано и описано Р. Броуном в 1831 г. В молодых клетках расположено в центре клетки, в старых – смещается в сторону. Снаружи ядро окружено мембраной с крупными порами, способными пропускать крупные макромолекулы. Внутри ядро заполнено клеточным соком – кариоплазмой, основная часть ядра заполнена хроматином – ядерным веществом, содержащим ДНК и белок. Перед делением хроматин образует палочковидные хромосомы. Причём, хромосомы одинакового строения (но содержащие разные ДНК!) образуют пары, зрительно воспринимаемые как одно целое (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Хромосомный набор человеческой клетки перед началом деления

Структурирование всех хромосом в пары свидетельствует о том, что число хромосом – чётное. Поэтому, его часто обозначают 2n, где n – количество хромосомных пар, а соответствующий набор хромосом называют диплоидным. Например, у голубей n = 40 (80 хромосом), у мухи n = 6 (12 хромосом), у собаки n = 39 (78 хромосом), у аскариды n = 1 (2 хромосомы). У человека n = 23 (46 хромосом). Однако, в половых клетках число хромосом в два раза меньше. Поэтому набор хромосом в половых клетках называется гаплоидным. Клетки, не являющиеся половыми называются соматическими. Иногда клетки с гаплоидным набором хромосом называют гаплоидными клетками, а с диплоидным набором хромосом – диплоидными клетками.

При слиянии двух родительских гаплоидных половых клеток образуется диплоидная клетка, дающая начало новому организму с набором генов отца и матери

Совокупность всех хромосом ядра (а значит и генов) клетки называется генотип. Именно генотип определяет все внешние и внутренние признаки конкретного организма.

В соматических клетках 44 Х-образные хромосомы (22 пары) у женщин и мужчин идентичны (сходны по строению), их называют аутосомами. А 23-я пара имеет конфигурацию ХХ – у женщин и ХY – у мужчин. Эти пары хромосом именуются половыми хромосомами.

В половых клетках 22 хромосомы также одинаковые у яйцеклеток и у сперматозоидов, а 23-я хромосома конфигурации Х – у яйцеклетки и Х или Y – у сперматозоидов. Поэтому при слиянии половых клеток и образовании пар хромосом, 23-я пара будет ( <ХY>или <ХХ>) определять пол будущего ребенка.

Необходимо помнить, что хотя в соматических клетках набор хромосом диплоидный (2n), однако, перед началом деления клеток происходит репликация ДНК, то есть, удвоение их количества, а, значит, и удвоение

количества хромосом. Поэтому перед началом деления соматической клетки в ней насчитывается 4n хромосом (рис. 16). Она становится тетраплоидной.

– хранение генетической информации;

– контроль за всеми процессами, происходящими в клетке: делением, дыханием, питанием и др.

4а. Ядрышко – структура, содержащаяся в ядре. Ядро может содержат 1, 2 или более ядрышек. Функция ядрышка – формирование рибосом.

Следует отметить, что не все клетки имеют оформленное ядро. Клетки, имеющие ядро называются эукариотическими или эукариотами. Клетки, не имеющие ядра, называются прокариотическими или прокариотами. Функции ядра у прокариот несёт одна нить ДНК (именуется хромосома), в которой хранится вся генетическая информация. К прокариотам относятся бактерии и сине-зеленые водоросли. Как правило, у прокариотов отсутствуют и некоторые другие органоиды. Размеры прокариотических клеток меньше, чем размеры эукариот.

5. Рибосомы – самые мелкие органоиды клетки. Были обнаружены в 1954 г. Французским ученым Паладом. Рибосомы были обнаружены в цитоплазме, а также на гранулярной ЭПС и в ядре.

Функция рибосом: обеспечение биосинтеза белка.

6. Эндоплазматическая сеть. Представляет собой каналы и полости, ограниченные мембраной. Различают две разновидности ЭПС: гранулярная ЭПС и агранулярная ЭПС. Гранулярная ЭПС морфологически отличается от агранулярной наличием на ее поверхности многочисленных рибосом (на агранулярной ЭПС рибосомы отсутствуют).

Функции эндоплазматической сети:

– участие в синтезе органических веществ: на гранулярной ЭПС синтезируются белки, на агранулярной – липиды и углеводы;

– транспортировка продуктов синтеза ко всем частям клетки.

Несложно уяснить, что гранулярная ЭПС характерна для клеток, синтезирующих белки (например клетки желез внутренней секреции), агранулярная ЭПС характерна для клеток-производителей углеводов и липидов (например клетки жировой ткани).

7. Митохондрии – крупные органоиды, состоящие из двойного слоя мембран: наружная – гладкая, внутренняя образует многочисленные гребнеобразные складки – кристы. Внутри митохондрии заполнены жидкостью (матрикс).

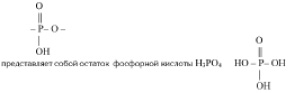

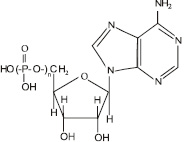

Функции митохондрий: основная функция митохондрий – обеспечение клетки энергией. Этот процесс происходит за счет синтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) (рис. 3.15), в которой фрагмент

Рис. 3.15. Структурная формула аденозинфосфорных кислот. Для аденозинтрифосфорной кислоты n = 3, для аденозиндифосфорной кислоты n = 2, для аденозинмонофосфорной кислоты n = 1

При взаимодействии молекулы аденозинтрифосфорной кислоты с водой отщепляется один остаток фосфорной кислоты, в результате чего образуется аденозиндифосфорная кислота – АДФ и выделяется огромное количество энергии:

АТФ + Н2О = АДФ + Н3РО4 + 10 000 калорий.

Впоследствии от АДФ может отщепляться еще один остаток фосфорной кислоты, образуя АМФ – аденозинмонофосфорную кислоту.

АДФ + Н2О = АМФ + Н3РО4 + 10 000 калорий[37].

Освободившаяся энергия используется для жизнедеятельности клетки (КПД процесса превышает 80 %!).

Наряду с распадом АТФ и выделением энергии в клетке постоянно происходит синтез АТФ и накопление энергии (обратные реакции).

Количество митохондрий в клетке зависит от потребности последней в энергии. Так, в клетках кожи человека находится в среднем 5–6 митохондрий, в клетках мышц – до 1000, в клетках печени – до 2500!

8. Комплекс Гольджи. Итальянский ученый Гольджи обнаружил и описал структуру клетки, напоминающую стопки мембран, цистерны, пузырьки и трубочки. Расположена эта система чаще всего возле ядра.

Функции комплекса Гольджи: в полостях комплекса накапливаются всевозможные продукты обмена клетки, которые по каким-либо причинам не вывелись наружу. В последствии эти продукты могут быть использованы клеткой для процессов жизнедеятельности. Из пузырьков и цистерночек комплекса Гольджи в растительных клетках образуются вакуоли, заполненные клеточным соком.

9. Лизосомы – мелкие органоиды. Представляют собой пузырьки, окруженные мембраной. Внутри лизосомы заполнены пищеварительными ферментами (обнаружено 12 ферментов), которые расщепляют и переваривают крупные макромолекулы (белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты).

Функции лизосом: растворение и переваривание макромолекул. Лизосомы участвуют в фагоцитозе. Понятно, что основная функция по перевариванию поступающих в клетку частиц принадлежит лизосомам.

10. Пластиды. Эти органоиды характерны только для растительных клеток. Форма напоминает двояковыпуклую линзу. Структура пластид напоминает таковую у митохондрий: двойной слой мембраны. Наружная – гладкая, внутренняя образует складки, называемые тилакоидами. На тилакоидах происходит основной жизненно важный для всех зеленых растений процесс – фотосинтез:

Пластиды бывают трех типов:

1) Хлоропласты – зеленые пластиды. Их цвет обусловлен наличием хлорофилла. Хлорофилл – основное вещество хлоропластов (имеет зеленый цвет). Только благодаря хлорофиллу возможен процесс фотосинтеза (см. раздел 4.2). Хлоропласты придают зеленый цвет растительным организмам.

2) Хромопласты – пластиды, имеющие различные окраски: от ярко-желтого до пурпурно-багряного. Наличие различных пигментов окрашивают плоды, цветки и осенние листья растений в соответствующие цвета. Этот факт особенно важен для привлечения насекомых к цветкам, как природный индикатор созревания плодов и др.

3) Лейкопласты – бесцветные пластиды, в которых происходит накопление запасных питательных веществ (например, крахмала).

Некоторые виды пластид могут переходить друг в друга: например, переход хлоропластов в хромопласты: созревание томатов, яблок, вишни, и т. д.; изменение окраски листьев в осенний период времени. Лейкопласты могут переходить в хлоропласты: позеленение картофеля на свету. Это доказывает общность происхождения пластид.

11. Клеточные включения. Вакуоли. Это непостоянные и необязательные составляющие клетки. Они могут появляться и исчезать в течение всей жизни клетки. К ним относятся капли жира, зерна крахмала и гликогена, кристаллы щавелево-кислого кальция и др. Жидкие продукты обмена называются клеточным соком и накапливаются они в вакуолях. В клеточном соке растворены сахара, минеральные соли, пигменты и т. д. Чем старше клетка, тем больше клеточного сока накапливает клетка. Молодые клетки практически не содержат вакуолей.

Помимо перечисленного некоторые специализированные клетки обладают специальными органоидами. К ним относятся:

– реснички и жгутики, представляющие собой выросты мембраны клетки, осуществляющие движения клетки. Они имеются у одноклеточных организмов и многоклеточных (кишечный эпителий, сперматозоиды, эпителий дыхательных путей);

– миофибриллы – тонкие нити мышечных клеток, участвующие в сокращении мышц;

– нейрофибриллы – органоиды, характерные для нервных клеток и участвующие в проведении нервных импульсов. Кроме того, в состав клеток входят центриоли – две (иногда более) цилиндрические структуры диаметром около 0,1 мкм и длиной 0,3 мкм. Место расположения центриолей в период между делениями клетки считается серединой клеточного центра. При делении клетки центриоли расходятся в противоположные стороны – к полюсам, определяя ориентацию веретена деления (рис. 16).

Следует иметь в виду, что, хотя животные и растительные клетки имеют много общего, но между ними существуют и серьёзные различия (табл. 3.1).

Более общая классификация клеток представлена на рис. 3.16.

Одно из основных отличий бактерий от архей, состоит в химическом составе мембраны. Бактерии отделены от внешней среды двойным слоем липидов (жиров и жироподобных веществ). Мембраны архей состоят из терпеновых спиртов.

Барьерные мембраны

Выполнение имплантации, самого успешного и эффективного метода возвращения натуральной улыбки, постоянно совершенствуется, как и стоматологическое лечение в целом. Пациентам предлагаются инновационные методики, которые дают лучший эффект или сокращают длительность и стоимость лечения. Одним из серьезных достижений последних лет стала барьерная мембрана, которая устанавливается в условиях дефицита костной ткани.

Атрофия альвеолярного отростка практически неизбежна у людей, которые нуждаются в имплантации. Некоторые длительно затягивают с терапией, из-за чего кость успевает рассасываться, а другие имеют врожденные особенности строения челюстного аппарата. В любом случае, выполнение дентальной имплантации при атрофических явлениях в костной ткани становится невозможным. Подобная ошибка грозит следующими неблагоприятными последствиями:

Более того, рассасывание костей челюсти настолько серьезно вредит пациенту, что даже без имплантации костная пластика остается необходимым хирургическим вмешательством.

Постепенно прогрессирующая атрофия приводит к тому, что лицо становится ассиметричным и некрасивым: усугубляются морщины, нарушается функционирование мимических мышц и так далее. Значительно страдает жевательная функция челюстей, из-за чего пациенты плохо едят и начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. В запущенных ситуациях ощутимо нарушаются речь и глотание, реже страдают дыхательные движения. Поэтому костная пластика с дополнительной установкой барьерной мембраны обязательно должна выполняться сразу же после обнаружения проблемы.

Костная пластика — решение проблемы атрофии

Уже достаточно давно костная пластика признана наиболее эффективным методом восстановления ширины и высоты альвеолярного отростка. Постоянно методика модифицируется и становится более безопасной и менее травматичной. Кроме того, стоматологи стараются достигнуть условий, при которых будет возможно выполнение одновременной имплантации.

Существует несколько основных методик костной пластики:

Пациенты склонны к страху перед костной пластикой, так как она является полноценным оперативным вмешательством на зубах. Однако все манипуляции проводятся в условиях местного или общего обезболивания, так что не приносят никакого дискомфорта. Риск осложнений при данной манипуляции минимален, а польза неоспорима. Даже если атрофии альвеолярного отростка не позволяет сразу провести имплантацию, а пациентам приходится ждать полгода, пока приживутся имплантаты, все равно лучше отдать предпочтение костной пластике, а не альтернативным методикам восстановления зубов. Тем более в современных условиях есть множество конструкций, повышающих пользу и результативность костной пластики, например, фиксация барьерной мембраны.

Что такое барьерные мембраны?

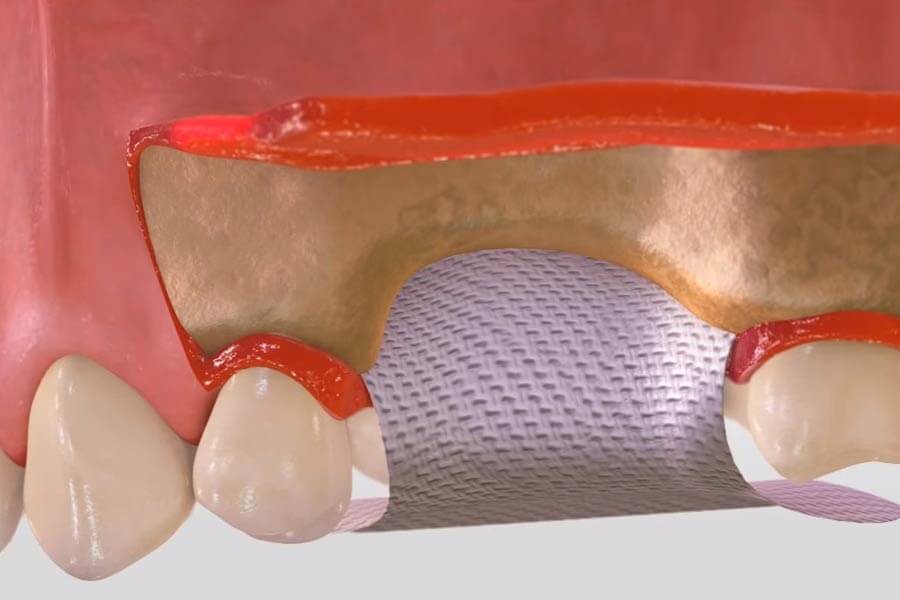

Барьерная мембрана — одно из самых современных и успешных изобретений в стоматологической практике. Такие конструкции активно используются практически во всех оперативных вмешательствах. Барьерные мембраны для костной пластики при имплантации позволяют предотвратить атрофические явления в альвеолярном отростке и способствуют одномоментной успешной фиксации искусственных корней. Мембрана влияет на регенераторные способности кости, увеличивая их, не пропускает внутрь опасные для костных клеток остеокласты и минимизирует риск проникновения патогенных агентов. Благодаря барьерной мембране приживление трансплантата ускоряется, как и общее лечение пациента.

Мембрана для костной пластики представляет собой очень тонкую и достаточно эластичную пластинку, которая крепится к кости титановыми штифтами. Таким образом происходит отделение десны от костного материала в процессе формирования натуральной ткани челюсти.

Виды мембран

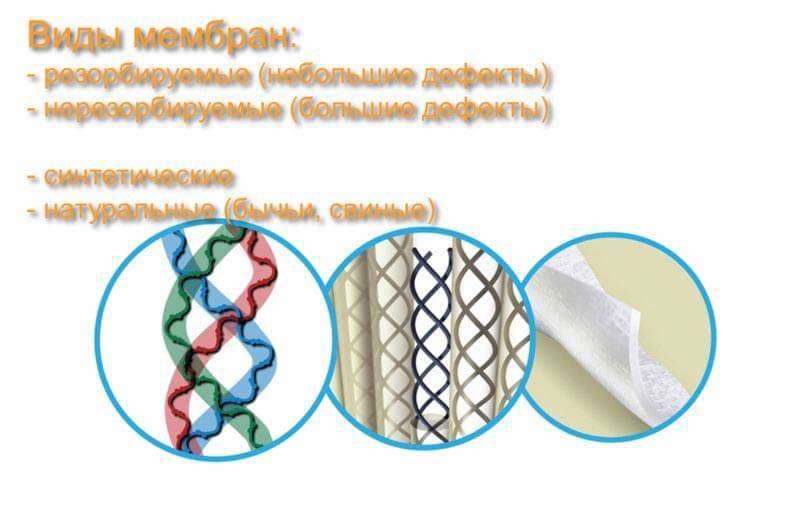

Существует два типа барьерных мембран, которые широко используются в стоматологии:

Стоматолог самостоятельно подбирает оптимальную мембрану для конкретного клинического случая. Он должен учитывать, что резорбируемые конструкции недостаточно хорошо фиксируют трансплантаты, поэтому их используют лишь при незначительных атрофиях.

Зачем и когда устанавливать мембрану?

Барьерная мембрана выполняет сразу несколько функций, способствующих выздоровлению пациента. Конструкция надежно фиксирует остеогенный материал в том месте и положении, куда его установил стоматолог. Также мембрана не пропускает разрушающие кость клетки — остеокласты, которые в норме отвечают за баланс обменных процессов в альвеолярном отростке. Дополнительной функцией мембраны является защита от инфекции. В случае проведения синус лифтинга мембрана устанавливается под дно гайморовой пазухи и снижает риск проникновения костнопластического материала в синус через перфоративные отверстия в слизистой оболочке.

Показания для использования барьерной мембраны:

Барьерные мембраны появились не так давно, а потому их стоимость остается высокой. Стоматологи принимают решение в зависимости от финансового состояния пациента и иногда могут отказываться от их применения. В целом, использование барьерной мембраны позволяет лучше контролировать результат костной пластики и уменьшить вероятность развития неблагоприятных исходов лечения.

Как устанавливать барьерную мембрану?

Инновационная методика использования барьерной мембраны требует определенного опыта от стоматолога, а также четких знаний о технике выполнения этапа. Фиксация конструкции проводится следующим образом:

При использовании мембраны, которая не рассасывается, через определенное время практически все этапы повторяются для снятия конструкции.

Обязательным условием для успешного выздоровления пациента является тщательный уход за ротовой полостью в послеоперационном периоде. Человек должен соблюдать личную гигиену во рту и следовать всем рекомендациям стоматолога. Важен также отказ от курения за несколько дней до операции и на весь период реабилитации.

Можно ли обойтись без барьерной мембраны?

Так как фиксация барьерной мембраны — недешевое удовольствие, то многих пациентов интересует вопрос об альтернативах данной конструкции. В целом, стоимость различных видов и марок такого материала для стоматологических манипуляций значительно варьируется. Но если хирургическое вмешательство требует применения серьезной и надежной конструкции, то не рекомендуется приобретать дешевый аналог, ведь ожидаемого результата он все равно не принесет.

Выполнение костной пластики с фиксацией барьерных мембран доступно не всем стоматологическим клиникам. Отказ от применения таких конструкций повысит вероятность каких-нибудь осложнений, но в целом не повлияет на течение операции и восстановительный этап. Но если есть возможность применения барьерной мембраны для костной пластики при имплантации, то лучше согласиться на ее установку.

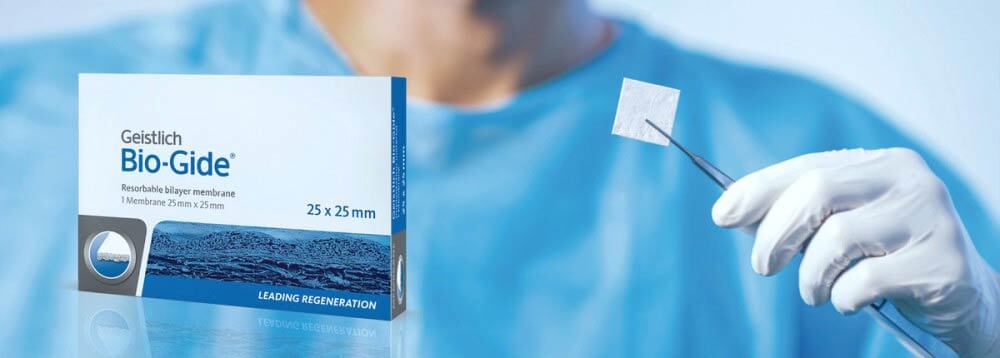

Модернизированные материалы Bio-Gide

Одной из самых широко используемых мембран в стоматологии является двухслойная конструкция Bio-Gide, которая рассасывается. Она производится из коллагеновых волокон, прошедших множество различных обработок, благодаря чему идеально совместима с антигенной структурой человека. Такие мембраны изготавливают из специально отобранных тканей крупного рогатого скота.

Особенности такой мембраны:

После фиксации мембраны данного типа лечение продолжают только через 5-6 месяцев. Следует дождаться не только рассасывания структуры конструкции, но и полного приживления костнопластического материала.

Установка барьерной мембраны Bio-Gide не дает каких-либо побочных эффектов, а осложнения не отличаются от таких же при костной пластике. Среди противопоказаний можно отметить активный воспалительный процесс и отсутствие применения при имплантации костнопластического материала, который является обязательным условием для крепления мембраны.

Клеточная мембрана и ядро

теория по биологии 🌿 цитология

Теория для подготовки к блоку «Цитология»

Клеточная мембрана

Мембрана клетки = цитоплазматическая мембрана = плазматическая мембрана = плазмалемма

Строение клеточной мембраны

Мембрана клеток частично проницаема. Это значит, что любое вещество не может в нее проникнуть, однако и закрытой ее назвать нельзя. Так как существуют константы гомеостаза ( гомеостаз – постоянство внутренней среды ), определяющие содержание веществ внутри клетки, то клетка выводит ненужные ей вещества и пропускает нужные. Для этого в клетках есть разные приспособления:

Белки, образующие «тоннели» в клеточной мембране для пассивного тока воды и некоторых неорганических ионов.

Мембрана клетки не представляет их себя непрерывную цепь липидов, она имеет включения в виде белков разных конфигураций. Они могут быть на поверхности мембраны, проходить сквозь нее, образовывать каналы, находиться в наружном или внутреннем слое липидов.

Мембрана ядра состоит из двух оболочек, пронизанных ядерными порами. Внешняя оболочка ядра шероховатая, она связана с эндоплазматической сетью клетки.

Строение двухроматидной хромосомы

Транспортная функция подразумевает под собой то, что через мембрану в клетку и из нее проходит некоторые вещества, молекулы, ионы.

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Для поступления веществ в клетку существуют следующие пути:

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB21495 Установите соответствие между функциями клеточных структур и структурами, изображёнными на рисунке: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ФУНКЦИИ | СТРУКТУРЫ |

А) осуществляет активный транспорт веществ Б) изолирует клетку от окружающей среды В) обеспечивает избирательную проницаемость веществ Г) образует секреторные пузырьки Д) распределяет вещества клетки по органеллам Е) участвует в образовании лизосом |  |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

На первой картинке изображена мембрана, которую легко узнать по билипидному слою, а на второй — комплекс Гольджи, состоящий из продолговатых цистерн.

Мембрана защищает и осуществляет транспорт.

Комплекс Гольджи отвечает как бы за пищеварение клетки, но не участвует в непосредственном расщеплении.

Перейдем к ответам:

Транспорт веществ — мембрана.

Изоляция клетки — мембрана.

Избирательная проницаемость – мембрана.

Секреторные пузырьки – комплекс Гольджи.

Распределение веществ- комплекс Гольджи.

Лизосомы – комплекс Гольджи.

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB0501 Установите соответствие между структурами клеток и их функциями.

Ответ: митохондрии

Ответ: митохондрии