что такое наблюдательный пост в армии

Тактика – Общевойсковая: Наблюдение. Действия разведчика-наблюдателя, наблюдательный пост

Наблюдение — наиболее распространенный способ разведки. Оно организуется во всех видах служебно-боевых (боевых) действий, в любое время года и суток.

Наблюдение является одним из распространенных способов ведения разведки противника и местности. Оно ведется на марше, при расположении на местности, а также во всех видах боевых действий, при несении службы и при выполнении служебно-боевых задач. Наблюдение ведется непрерывно днем и ночью. В подразделениях, выполняющих задачи разведки, наблюдение ведется назначенным личным составом. Для ведения разведки наблюдением в отделении, взводе, роте и батальоне назначаются наблюдатели, в батальоне, полку, соединении — наблюдательные посты. Глубина ведения разведки наблюдением зависит от характера местности, метеорологических условий, оптических и других средств разведки.

Разведывательные подразделения воинских частей могут выделить два-три наблюдательных поста; в батальоне назначается один — два наблюдательных поста; в роте, взводе, отделении — наблюдатели.

Наблюдателями называются военнослужащие, выполняющие служебно-боевую (боевую) задачу по ведению разведки наблюдением в заданном секторе или за конкретным указанным объектом (участком местности, местным предметом). Наблюдатель подчиняется командиру подразделения (старшему наблюдательного поста, дежурному офицеру на командно-наблюдательном пункте) и отвечает за своевременное обнаружение объектов (целей) в своем секторе (районе). Наблюдатель должен обладать хорошим зрением.

— знать приборы наблюдения и связи, готовить их к работе, содержать в исправности и уметь пользоваться ими;

— знать ориентиры, условные наименования местных предметов и уметь быстро находить их на местности;

— вести непрерывное наблюдение за незаконными вооруженными формированиями (противником), отыскивать объекты (цели), определять их местонахождение, своевременно докладывать о результатах наблюдения лицам, которым подчинен, и делать записи в журнале наблюдения;

— соблюдать на посту строжайшую дисциплину и выполнять все требования маскировки; знать сигналы управления и оповещения.

Наблюдатель не имеет права прекращать наблюдение без приказа командира (начальника), назначившего его, или до смены его очередным наблюдателем.

Наблюдательный пост (наблюдатель) размещается на месте, обеспечивающем хороший просмотр объекта наблюдения или местности на возможно большую глубину. Место для наблюдения оборудуется и маскируется личным составом наблюдательного поста (наблюдателем).

— детально изучает местность в секторе (полосе) наблюдения;

— определяет, где вероятнее всего противостоящая группировка может расположить огневые средства, боевые группы и боевую технику;

— при выявлении признаков подготовки нападения немедленно докладывает о них командиру подразделения;

— при обнаружении цели определяет ее положение на местности, наносит на схему, делает запись в журнале наблюдения и продолжает наблюдение;

— наблюдает за действиями своих подразделений (войсковых нарядов) и соседей, за сигналами своего командира;

— при смене сообщает новому наблюдателю результаты наблюдения.

При выборе места для наблюдения необходимо помнить, что наблюдатель должен все видеть и слышать, а сам оставаться незамеченным. Для этого нельзя выбирать место для наблюдения вблизи ярко выраженных ориентиров, не выдвигаться на вершины высот, холмов, курганов, барханов (не высовываться на горизонте). При расположении около местных предметов (дерево, столб, пень, куст, камень и т.п.) вести наблюдение лежа, находясь с теневой стороны. В лесу и кустарнике для наблюдения располагаться несколько в глубине от опушки, в тени от деревьев. В разрушенных населенных пунктах место для наблюдения выбирать в развалинах. Располагаясь на чердаках или за заборами, вести наблюдение через щели и отверстия. Место для наблюдения должно обеспечивать наблюдение за противостоящей группировкой и, при необходимости, за своими подразделениями (войсковыми нарядами) в указанном секторе (полосе) наблюдения, маскировку от наземного и воздушного наблюдения.

Выбор и занятие места для наблюдения производится скрытно. Степень его инженерного оборудования зависит от задачи, условий остановки, местности и удаления места для наблюдения от противника. При расположении на месте как днем, так и ночью для маскировки необходимо широко использовать лес, кустарник, неровности рельефа, (овраги, лощины, карьеры, обратные скаты высот), различные местные предметы, используя ложные предметы, разведчик может находится незамеченным на виду у противника. Для индивидуальной маскировки наблюдателя имеются табельные средства: маскировочные комбинезоны (для бесснежных периодов года) и маскировочный костюм (из белой ткани). Эффектность маскировки значительно повышается, когда к комбинезону с помощью имеющихся на нем нашивок из тесьмы крепятся трава, мелкие ветки и другие местные подручные средства.

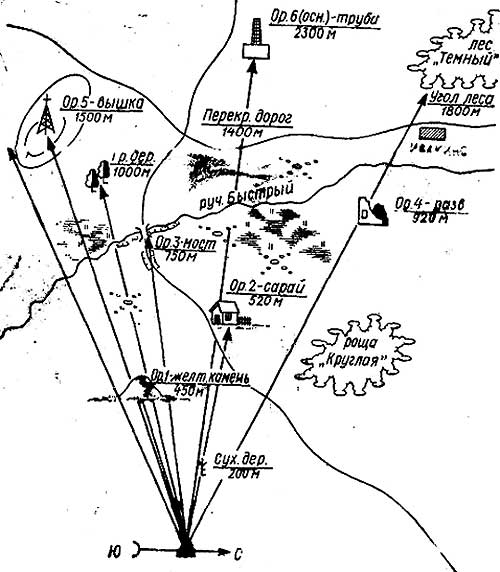

Задача наблюдателю ставится на местности и, как правило с того места, откуда должно вестись наблюдение. При постановке задачи наблюдателю указывается: — ориентиры и условное наименование местных предметов, — сведения о противостоящей группировке (где находится, что делает или откуда ожидается проявление активности), — расположение своих войсковых нарядов, — место для наблюдения и как его оборудовать, — сектор (полоса) наблюдения, что и к какому времени установить, на что обращать особое внимание, — порядок доклада о результатах наблюдения (что, каким способом и когда докладывать). Получив задачу, наблюдатель занимает указанное место и оборудует его. Работа наблюдателя по ведению разведки начинается с детального изучения местности в указанном ему секторе. Уточнив положение указанных ему ориентиров, наблюдатель определяет расстояние до них, а также до характерных местных предметов и составляет схему местности.

Схема местности представляет собой чертеж, на котором с приближенной точностью нанесены наиболее характерные местные предметы и формы рельефа. Схема местности составляется в следующем порядке: — на лист бумаги с предварительно проведенной стрелкой «север-юг» и сориентированной по компасу наносят точку стояния так, чтобы снимаемый участок поместился на этом месте; — не меняя положения листа прочерчивают на нем прямые линии в направлении на объекты местности, измеряют до них расстояния простейшими способами и откладывают эти рас-стояния на прочерченных линиях в масштабе схемы; — в местах точек на листе вычерчивают условные знаки объектов, относительно которых затем наносят остальные детали местности, находящиеся непосредственно у точки стояния, не-посредственно между нанесенными объектами или около них.

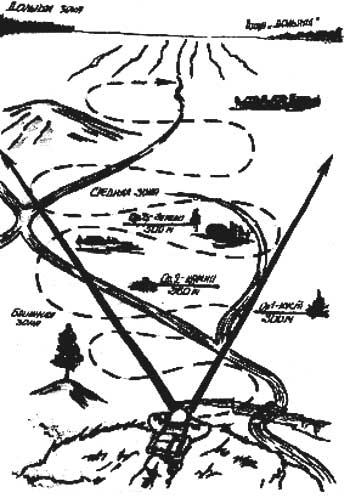

Для удобства наблюдения и последовательного осмотра местности назначенный наблюдателю сектор (полоса) разбиваются по глубине на зоны наблюдения. В зависимости от глубины наблюдения таких зон может быть две (ближняя и дальняя) или три (ближняя, средняя, дальняя). Ближняя зона (в пределах до 400 м) включает участок местности наиболее доступный для наблюдения невооруженным глазом. Средняя зона (обычно 400-800 м) намечается в пределах средней видимости местных предметов. Дальняя зона включает весь участок местности, от дальней границы средней зоны (при двух зонах — ближней) до пределов видимости. Границы зон намечаются на местности по ориентирам или местным предметам.

Наблюдатель обязан тщательно изучить местность в полосе наблюдения, запомнить количество, форму, размеры и места расположения всех местных предметов, с тем чтобы при малейшем изменении можно было обнаружить появление противника или изменения в его расположении и действиях. Наблюдение начинается обычно с ближней зоны и ведется справа налево путем последовательного осмотра местности и местных предметов. Наблюдатель, осмотрев справа налево ближнюю зону, взглядом возвращается по ней обратно, как бы проверяя себя, затем осматривает в таком же порядке среднюю и дальнюю зоны. В такой же последовательности ведется наблюдение от дальней зоны, к ближней.

При осмотре местности открытые участки осматриваются быстрее, закрытые — более детально. При обнаружении признаков наличия противника на каком-то из участков (местного предмета) наблюдатель изучает их особенно внимательно. Местность в полосе наблюдения рекомендуется сначала осматривать невооруженным глазом, затем детально изучать с помощью приборов наблюдения. Однако следует учитывать, что поле зрения приборов сравнительно невелико, а непрерывное наблюдение в оптический прибор утомляет зрение и снижает остроту восприятия невооруженным глазом. При наблюдении на небольших дальностях первоначальное отыскание объектов также выгоднее производить невооруженным глазом и только после того, как объект (цель) будет найден или обнаружены его признаки (передвижение, блеск, дым и т.д.), приступать к изучению с помощью прибора наблюдения.

Обнаружив цель, наблюдатель обязан определить ее положение на местности и расстояние до цели от своего места наблюдения. Наблюдатель обо всем замеченном, не прекращая наблюдения, немедленно докладывает командиру, наносит цель на карту или схему, и делает запись в журнале наблюдения. Доклад наблюдателя должен быть четким и кратким, однако стремление к краткости не должно идти за счет ясности целеуказания. В докладе указываются: ориентир или условное название местного предмета, положение цели относительно ориентира, обнаруженная цель или ее признаки, характерные признаки местных предметов у цели. Например: «Ориентир три, вправо двадцать, ближе 100, в кустах наблюдатель» Наблюдатель докладывает и записывает в журнал наблюдения только то, что видит. Свои выводы и предложения он докладывает только по требованию командира. Запись результатов наблюдения в журнал наблюдения производится по следующей форме:

Время наблюдения

Где и что замечено

Когда и кому доложено

Ор.2, влево 10, ближе 200, из развалин дома показался человек, вел наблюдение в нашу сторону

Старшему лейтенанту Иванову в 4.22

Тактические свойства местности — это свойства, оказывающие влияние на организацию и выполнение служебно-боевых задач. К основным из них относятся проходимость местности, защитные свойства местности, маскировочные свойства местности и условия наблюдения, условия ориентирования и ведения огня.

Проходимость местности — Это свойство местности, облегчающее или ограничивающее передвижение частей и подразделений. Проходимость любой местности определяется прежде всего наличием дорожной сети. Чем сильнее развита дорожная сеть, тем доступнее местность для действий подразделений. Особенно велико значение дорожной сети в лесисто-болотистой, горной и пустынной местности. Проходимость местности вне дорог зависит главным образом от характера рельефа, почвенно-растительного покрова, наличия и характера рек и озер, времени года и погодных условий.

Защитные свойства местности — это свойства местности, ослабляющие поражение от огневых средств и облегчающие организацию защиты подразделений. Они определяются главным образом характером рельефа и растительным покровом. Хорошими защитными свойствами обладает местность с глубокими оврагами, лощинами, балками с крутыми скатами и холмистым рельефом.

Маскировочные свойства местности и условия наблюдения — это свойства местности, способствующие скрытным от противника действиям подразделений и частей, а также получению необходимых сведений о нем путем наблюдения. Они определяются степенью просматриваемости окружающей местности, дальностью обзора и зависят от характера рельефа, растительного покрова, населенных пунктов и других объектов, препятствующих обзору местности.

Условия ориентирования — это свойства местности, способствующие определению своего местоположения и нужного направления движения относительно сторон горизонта, окружающих объектов местности, а также относительного расположения своих войск и противостоящей группировки. Они определяются наличием на местности характерных элементов рельефа и местных предметов, отчетливо выделяющихся среди других объектов по своему внешнему виду или положению и удобных для использования в качестве ориентиров.

НАБЛЮДЕНИЕ

Это один из основных способов ведения разведки, обеспечивающий получение наиболее достоверных сведений, о противнике.

Наблюдение позволяет получать наиболее достоверные сведения о противнике и местности. В боевых порядках войск во всех видах боя оно ведется непрерывно специально назначенными наблюдателями и наблюдательными постами. Их количество зависит от характера боя, условий обстановки и местности. В отделении обычно назначается наблюдатель, во взводе и в роте — один — два наблюдателя, в батальоне — наблюдатель на командно-наблюдательном пункте и один — два наблюдательных поста.

Наблюдение организуется так, чтобы обеспечивался наилучший просмотр местности перед фронтом и на флангах. Ночью и в других условиях ограниченной видимости наблюдение ведется с помощью радиолокационных станций наземной разведки, приборов ночного видения, средств освещения местности и дополняется подслушиванием.

Наблюдение ведется обычно в секторе. Ширина сектора наблюдения зависит от условий наблюдения (местности, видимости и т. п.) и количества имеющихся постов (наблюдателей). Иногда наблюдателю может указываться район (объект) для его детального изучения, уточнения положения на местности отдельных элементов, обнаружения или подтверждения наличия в нем целей. Кроме того, наблюдатели и наблюдательные посты могут вести наблюдение за действиями своих подразделений и соседей, авиации (вертолетов) и за результатами огня своей артиллерии.

Как показывает практика, в секторе наблюдения достаточно иметь пять — семь ориентиров. Ориентирами выбираются хорошо видимые и наиболее устойчивые от разрушения предметы — перекрестки дорог, камни, характерные точки рельефа, отдельные строения, деревья и т. п. Ориентиры нумеруются справа налево и по рубежам от себя в сторону противника. Один из ориентиров назначается основным. Все ориентиры, указанные старшим командиром, являются обязательными, за ними сохраняются номера и названия, присвоенные этим командиром. На местности, бедной ориентирами (пустыня, степь, снежная равнина), в качестве ориентиров могут выбираться инженерные сооружения и заграждения противника или создаваться искусственные ориентиры огнём артиллерии (места разрывов).

Место для наблюдения должно, обеспечивать хороший обзор в указанном секторе, маскировку и укрытие от огня противника, иметь открытые подходы со стороны своих подразделений.

Место для наблюдения, замаскированное под местный предмет

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ

Время

Где и что замечено

Кому и когда доложено

Ор. 5, влево 0-35, 3560 м, три бронетранспортера замаскированы на опушке рощи

Капитану Семивалову в 9.20

Ор. 2, ближе 100, у перекрестка дорог пулемет в окопе, произвел две очереди

Ор. 4, вправо 1-15, 2400 м, три миномета на огневой позиции

В 19.15 25.10 пост, радиостанцию Р-148 № 013921, ЛПР-1 №0214КС.

Сдал… (звание, подпись)

Принял. (звание, подпись)

Наблюдательный пост несет службу до установленного срока или до смены его другим наблюдательным постом, перейти на новое место пост может только с разрешения или по приказу командира, выставившего его. Перемещение осуществляется обычно всем составом поста одновременно с соблюдением мер маскировки и охранения. Порядок перемещения определяет старший наблюдательного поста. При длительном нахождении наблюдательного поста на местности, зараженной отравляющими, радиоактивными и биологическими (бактериальными) средствами, личный состав действует в средствах индивидуальной защиты, а смена наблюдателей производиться чаще. Если позволяет обстановка, старший поста организует частичную специальную обработку наблюдательного пункта, личного состава и вооружения. Наблюдение за противником и местностью при этом не прекращается.

Наблюдатель в подразделении подчиняется командиру подразделения и отвечает за своевременное обнаружение противника в своем секторе (районе). Он должен иметь приборы наблюдения, схему ориентиров, компас и часы, а при необходимости — средства связи и подачи сигналов.

Наблюдатель — это часовой на поле боя, он не имеет права прекращать наблюдение без приказа командира, назначившего его, или до смены его очередным наблюдателем.

Получив задачу и уточнив на местности указанные ему ориентиры, наблюдатель определяет расстояние до них, если оно не было ему указано, изучает тактические свойства местности, наиболее характерные местные предметы и составляет схему ориентиров.

Для составления схемы ориентиров нужно в нижней части листа посередине нанести условный знак наблюдательного поста и прочертить через него направление север — юг. Затем определить расстояние до основного ориентира, азимут магнитный на этот ориентир и, сориентировав лист бумаги по азимуту и расстоянию, в масштабе (например, 5 см — 1 км) нанести ориентир на схему. С помощью прибора наблюдения измерить углы от основного на остальные ориентиры, и после определения расстояний до них также в масштабе нанести на схему; затем на схему нанести характерные местные предметы и расстояния до них и особенности рельефа.

Все ориентиры наносятся в перспективном виде, подписывается их условное название, номер и расстояние до ориентира.

При ведении разведки наблюдением в ходе выполнения задач в Республике Афганистан опытные наблюдатели при подготовке схемы ориентиров обычно прочерчивали направления на каждый ориентир. Это помогало им быстрее отыскивать ориентиры на местности и докладывать местоположение целей.

Изучая характерные местные предметы, наблюдатель запоминает их взаимное расположение и внешний вид. Такие местные предметы, как отдельные кусты, пни, крупные камни, следует пересчитать. Зная количество, взаимное расположение и внешний вид местных предметов в своем секторе наблюдения, он быстрее обнаружит замаскированных наблюдателей, огневые средства, снайперов и другие цели.

Указанный сектор наблюдатель мысленно делит по глубине на зоны: ближняя — участок местности, доступный для наблюдения невооруженным глазом, обычно на глубину до 400 м; средняя — от 400 до 800 м; дальняя — от 800 м и до предела видимости.

Границы зон намечаются условно на местности по ориентирам, местным предметам и на схему не наносятся. Наблюдение начинается обычно с ближней зоны и ведется справа налево путем последовательного осмотра местности и местных предметов. Наблюдатель, осмотрев ближнюю зону, возвращается взглядом по ней обратно, как бы проверяя себя, затем осматривает в таком же порядке среднюю и дальнюю зоны.

При последовательном осмотре местности открытые участки осматриваются быстрее, а менее открытые — более тщательно. Участки, где обнаруживаются признаки целей, осматриваются особенно внимательно. Наблюдение в оптические приборы следует чередовать с наблюдением невооруженным глазом, так как постоянное наблюдение в оптический прибор утомляет зрение и, кроме того, поле зрения оптических приборов ограниченно. При наблюдении с помощью бинокля и других оптических средств им нужно придавать устойчивое положение. Для обнаружения цели может потребоваться длительное наблюдение за отдельными участками местности (объектами), а также проверка повторным наблюдением уже имеющихся результатов разведки.

Обнаружив цель, наблюдатель определяет ее положение на местности относительно ориентиров (местных предметов) и докладывает командиру (старшему наблюдательного поста).

При определении положения цели на местности наблюдатель определяет дальность до цели в метрах от своего наблюдательного пункта и угловое расстояние (вправо или влево) в тысячных от ближайшего ориентира до обнаруженной цели.

Доклад о результатах наблюдения должен быть кратким и ясным — что и где обнаружено. Например: «Ориентир 2, вправо 0-10, 1200 метров, бронетранспортер в окопе». При отсутствии ориентиров на местности наблюдатель дает целеуказание, указывая магнитный азимут на цель и расстояние до нее. Например: «Азимут 150°, 3800 метров — посадка двух вертолетов».

Наблюдатель докладывает только то, что он видит. Свои выводы он докладывает только по требованию командира.

Смена наблюдателей производится в сроки, установленные командиром (старшим наблюдательного поста). Время смены определяется в зависимости от обстановки и погоды: в нормальных условиях — обычно через 3—4 часа, в неблагоприятных — через 1—2 часа. При смене сменяемый сообщает сменяющему обо всем замеченном в расположении противника, обязательно показывая на местности обнаруженные цели; сообщает, какие ему были поставлены задачи и насколько они выполнены; передает приборы наблюдения, схему местности и журнал наблюдения (если он ведется наблюдателем). После передачи обязанностей сменившийся докладывает командиру (старшему) о произведенной смене. Во время смены наблюдение за противником не прекращается.

В подвижных видах боя наблюдатели подразделений находятся и передвигаются вместе со своими командирами и ведут наблюдение на ходу или с коротких остановок. При действиях в пешем порядке наблюдатель находится в пяти — восьми шагах от командира. Не прекращая наблюдения за противником, он должен слышать подаваемые командиром команды и видеть его сигналы. При остановке командира наблюдатель располагается в непосредственной близости от него и, укрываясь за местными предметами, наблюдает за противником.

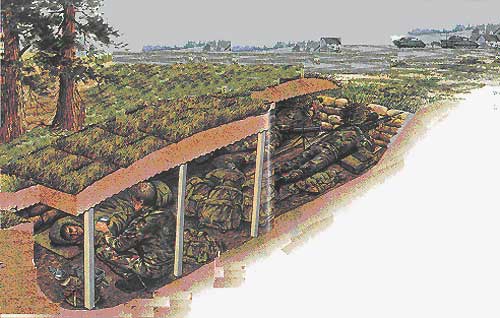

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ (ДНП)

Это заблаговременно подготовленные, тщательно замаскированные, как правило, заглубленные в грунт наблюдательный пост, расположенные на путях вероятного передвижения и расположения противника.

Долговременный НП является разновидностью забазирования РГ СпН в тылу противника и предназначены для длительного сбора разведывательных сведений путем наблюдения, подслушивания, использования аппаратуры Р и РТР, разведывательно-сигнализационной, фото и видео аппаратуры с последующей передачей этих сведений в Центр.

В дальнейшем, выйдя из ДНП, разведчики могут осуществлять специальные мероприятия на объектах противника.

Вариант долговременного наблюдательного поста.

ДНП часто используются снайперскими группами для ведения разведки наблюдением и отстрела командного состава противника.

ДНП могут использоваться в мирное время для ведения наблюдения за штабами, базами, явочными квартирами террористов, сепаратистов и др. не законных формирований. При этом широко используется фото и видеоаппаратура. В этом случае ДНП могут оборудоваться как в жилых, так и в не жилых зданиях, чердаках, сараях и пр.

Забазирование разведчиков на ДНП, пополнение их припасов, удаление продуктов жизнедеятельности и выход с него осуществляется под прикрытием обысков, облав и др. массовых мероприятий, проводимых полицейскими формированиями.

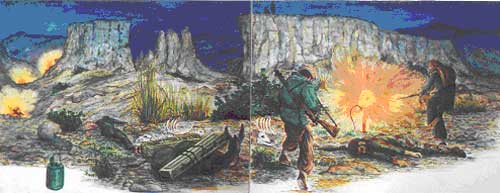

В качестве примера приведем «контролирование» разведчиками, вооруженными приборами ночного видения, караванной тропы. Осуществляя наблюдение с заглубленного ДНП, разведчики осуществляют выборочный подрыв фугасов (мин) с использованием радиолинии ПД-430.

Подготовка ДНП

Порядок оборудования ДНП

Вначале отрывается котлован. Часть грунта (желательно сухого) складывается в мешки, остальной грунт скрытно выносится и маскируется. Лучший вариант — сбросить излишки грунта в реку. Для забивки мешков возможно использование опилок, хвои, сена. Единственное требование — они не должны шелестеть. Стены и пол, как правило, выкладывают набитыми мешками, устанавливают опоры и перекрытия, вставляют вентиляционные трубы (коробы), устанавливают крышу, насыпают и утрамбовывают слой грунта не менее 50 см, маскируют крышу, входной люк, бойницы для наблюдения или стрельбы, непосредственно перед занятием ДНП личным составом, устанавливают аппаратуру (сейсмодатчики, СРПН-1 и т. д.) и минновзрывные заграждения.

Порядок организации боевого дежурства на ДНП

На ДНП расположился разведывательный патруль в составе четырех разведчиков.

Двое разведчиков — наблюдатели, причем, их обязанности могут отличаться. Например, первый — наблюдает за объектом, второй ведет разведку «на себя», т.е. следит за приборами технических средств охраны (разведки), шифрует и передает сообщения по радиостанции в Центр. Третий разведчик — находится в готовности подменить наблюдателя, готовит пищу, обслуживает вооружение и технику, отдыхает и т.д. Четвертый разведчик — отдыхает (спит в спальном мешке).

В четырехместном ДНП должно находиться только два спальных мешка для отдыхающей смены. Мешки должны иметь быстро расстегивающиеся замки для экстренной эвакуации в случае необходимости. Снаряжение всегда находится в собранном виде в рюкзаках. Для его размещения должно хватать четырех рюкзаков весом не более 40 кг. Все разведчики обязаны твердо знать содержимое всех рюкзаков.

Работая на ДНП, разведчики нуждаются в специальном снаряжении и обмундировании, позволяющем не заболеть от переохлаждения и сырости в условиях малоподвижной деятельности в ограниченном пространстве. Радиообмен с Центром должен быть сведен к минимуму, а используемая аппаратура радиосвязи должна максимально уменьшить вероятность пеленгования вашего передатчика. Наилучшие радиосредства — станции спутниковой связи; станции, использующие режим быстродействия и «прыгающей частоты».

Особое внимание следует обращать на соблюдение маскировки. Свет, дым, запах недопустимы. Особенно это касается приготовления пищи. Существуют целые комплекты для приготовления пищи, состоящие из изолированных контейнеров-термосов и химических патронов. Возможно, также, использование газовых примусов. Но даже при использовании этих контейнеров остерегайтесь распространения запахов.

Серьезное внимание следует обратить на упаковку отходов жизнедеятельности разведчиков (мусор, экскременты и т.д.). Отходы следует тщательно (герметично) упаковывать в двойные полиэтиленовые мешки повышенной прочности. При этом заполнять их стоит на две трети, так как выносить их приходится в рюкзаках по завершению наблюдения. До окончания наблюдения мешки с отходами, находящиеся на ДНП, не должны причинять разведчикам неудобства.

НАБЛЮДЕНИЕ НОЧЬЮ

Наблюдение ночью значительно осложняется. Оно ведется при искусственном освещении местности, а на неосвещенной местности — с применением приборов ночного видения. Отдельные цели и действия противника могут быть обнаружены без освещения и применения приборов ночного видения по световым и шумовым демаскирующим признакам: огонек сигареты заметен на расстоянии до 500 м, горящая спичка — 1—1,5 км; свет электрического карманного фонаря, вспышки выстрелов при стрельбе из пулемета или автомата видны на расстоянии до 2 км; костер, свет включенных автомобильных фар заметны до 8 км. Ночью значительно дальше, чем днем, слышны различные звуки. Например, шум ровно работающего танкового двигателя слышен днем с расстояния 300— 400 м, ночью — 1000 м и более.

Ночь требует от личного состава особого внимания, осторожности и дисциплины. Недисциплинированный разведчик может демаскировать себя и товарищей неосторожным обращением с осветительными приборами, шумом, курением и т. д.

В качестве ночных ориентиров засветло выбирают высокие деревья, строения, заводские трубы и другие местные предметы, которые могут наблюдаться по силуэтам на фоне неба. Кроме того, направления на ориентиры могут быть провешены белыми колышками, световыми створами, замечены по компасу или по угловым величинам на шкалах приборов наблюдения. Иногда при отсутствии ясно выраженных ориентиров выставляются световые ориентиры (не наблюдаемые со стороны противника) на расстоянии не ближе 50 м от места для наблюдения.

Перед наступлением темноты наблюдатели подгоняют по глазам установку окуляров оптических приборов и запоминают соответствующее деление. Это позволяет при наблюдении ночью быстро восстановить сбившуюся наводку прибора.

Для определения ночью направления на цель, кратковременно демаскирующую себя световыми признаками (вспышками выстрелов, светом фар и др.), наблюдатель заранее втыкает в землю на расстоянии нескольких метров от себя свежеоструганный (белый) колышек высотой 30—40 см и толщиной в палец. Затем он берет более короткий колышек (около 20 см) и, заметив вспышку выстрела, втыкает его в землю тут же перед собой так, чтобы он был в створе с ранее выставленным колышком и вспышкой (блеском). Правильность положения ближнего колышка уточняется при последующих наблюдениях вспышек (блеска). После этого определяется положение цели на местности.

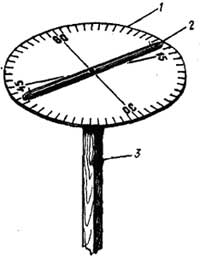

В ходе боевых действий в Республике Афганистан войсковыми разведчиками-наблюдателями на заставах в ночное время применялся весьма простой но эффективный способ засечки огневых позиций минометов (пусковых установок реактивных снарядов) противника. Для этого из плексигласа, оргстекла или даже из фанеры изготавливался круг с угломерной шкалой (по типу артиллерийского круга) с прикрепленным к нему подвижным визирным устройством. Это приспособление (пост, на котором оно устанавливалось) точно привязывалось по карте и ориентировалось по сторонам света.

Для ориентирования с помощью точных углоизмерительных приборов (артиллерийской буссоли, лазерного прибора разведки, радиолокационной станции и др.) измерялся угол на какой-либо удаленный ориентир, видимый с поста. Затем круг наводился на этот ориентир и жестко закреплялся в этом положении. Как только противник производил выстрел из миномета (пуск реактивного снаряда), один из наблюдателей быстро наводил визирную стрелку на вспышку выстрела и измерял угол места цели. Другой наблюдатель в это время с помощью секундомера засекал время, за которое звук от выстрела с момента вспышки достигнет наблюдательного поста, и определял расстояние до цели.

Точность определения местоположения цели на местности при этом у тренированных наблюдателей оказывалась достаточной для ее поражения огнем артиллерии. Повышение точности достигалось также за счет увеличения (до разумных пределов) диаметра угломерного круга и уменьшения цены деления угломерной шкалы.

Этим способом разведчики зачастую пользовались и в дневное время, засекая место цели по пыли и дыму, образующимся при выстреле, однако в этом случае точность определения расстояния снижается, так как эти признаки наблюдатель обнаруживает с некоторым запозданием от момента выстрела.

Человеческий глаз не способен при резком переходе от света к темноте сразу адаптироваться и четко различать предметы. Поэтому, прежде чем приступить к наблюдению ночью, нужно 20—30 минут побыть в темноте и не смотреть на источник света. При наблюдении следует постоянно помнить, что, стоит только в течение короткого времени посмотреть на свет, адаптация глаз будет снова утрачена и на ее восстановление вновь уйдет не менее 20 минут. Для того чтобы не нарушать адаптацию глаз, нужно при снятии отсчета с приборов, при работе с картой, схемой, которые освещаются, закрывать один глаз, а лучше всего пользоваться фонарем с красным светом. Пристально и долго всматриваться в темноту не следует, чтобы не утомлять зрение. Рекомендуется периодически закрывать глаза на 5—10 секунд. Такой короткий отдых позволяет избавиться от утомления. При искусственном освещении нельзя смотреть на источник света; рекомендуется козырьком или ладонью прикрыть глаза от освещения и наблюдать только за освещаемой местностью и противником.

При глазомерном определении расстояний на местности, освещенной искусственными источниками света, следует иметь в виду, что объекты, расположенные на освещенных участках, кажутся ближе, чем в действительности, а темные, неосвещенные объекты представляются меньшими по размерам и более удаленными.

Освещать местность ракетами наблюдатель (наблюдательный пост) может лишь по указанию командира.

В темноте важное значение имеет внимание наблюдателя, поэтому при разведке ночью нельзя отвлекаться никакими посторонними мыслями, разговорами, действиями, а необходимо направлять внимание исключительно на наблюдение — это повышает чувствительность зрения в 1,5 раза. Для повышения внимания и чувствительности зрения наблюдать рекомендуется в положении сидя.

Глубокое дыхание (полный вдох и выдох восемь — десять раз в минуту), обтирание лба, век, висков, шеи, затылка холодной водой вызывают существенное повышение чувствительности зрения и сокращают время полной адаптации к темноте с 30 — 40 до 10 минут. Временно повышают остроту зрения, снимают сонливость и усталость фармакологические средства: препараты кола, кофеин, глюкоза и др. Например, одна таблетка кофеина (0,1 г) повышает чувствительность зрения в среднем на 30%, его действие при этом достигает наибольшей эффективности обычно через полчаса после приема и длится 1,5— 2 часа. Эти способы повышения чувствительности зрения и внимания, снятия усталости и сонливости применимы разведчиками не только при действиях в качестве наблюдателей, но и при выполнении ими боевых задач другими способами.

Для наблюдения ночью широко применяются различные приборы ночного видения. Ночные бинокли и прицелы не требуют искусственной подсветки местности в инфракрасном спектре и поэтому не демаскируют наблюдателей. При этом наиболее эффективны приборы ночного видения в светлую звездную или лунную ночь Дождь, туман, пыль значительно снижают дальность обнаружения. Слабая искусственная подсветка местности с помощью обычных осветительных средств существенно увеличивает дальность действия приборов ночного видения. Яркие осветительные средства (прожектора, фары, костры, пожары, трассирующие снаряды), попадающие в поле зрения приборов, создают помехи и ухудшают эффективность наблюдения.

Обнаружение и распознавание целей в приборы ночного видения требуют определенных навыков, приобретаемых тренировкой. Это связано с тем, что при наблюдении в приборы ночного видения естественная окраска местности и местных предметов не различается. Различные объекты распознаются только по их форме (силуэту) и по степени контрастности.

Дальность видения увеличивается, если цель расположена на светлом фоне (песок, снег), и уменьшается, если цель расположена на темном фоне (пашня, стволы деревьев и т. д.).

Ночью наблюдение за противником ведется также с помощью радиолокационных станций, позволяющих обнаруживать движущиеся наземные цели, определять их характер (тип) и полярные координаты (дальность и направление).

Радиолокационные станции следует располагать на участках местности, имеющих превышение над районом разведки. Не рекомендуется размещать такой пост в непосредственной близости от больших металлических поверхностей (мосты, краны, стоянки техники), силовых и телефонных линий, больших строений; эти объекты искажают диаграмму направленности и увеличивают ошибки при определении координат цели.

Маскируя радиолокационные станции, не следует допускать, чтобы влажные предметы (ветви, трава, маскировочная сеть и т. п.) попадали в пределы диаграммы направленности.

ПОДСЛУШИВАНИЕ

Подслушивание как способ разведки ночью и в других условиях ограниченной видимости дополняет наблюдение и применяется, когда войска действуют в непосредственном соприкосновении с противником, а также при действиях разведывательных органов в тылу противника. С целью скрытия своих действий и намерений противник будет стремиться многие мероприятия проводить ночью: вывод на позиции средств ядерного нападения, артиллерии, перемещение командных пунктов и войск, занятие исходного положения для наступления и др. Эти действия при всей осторожности противника будут сопровождаться характерными звуками и шумом, прослушивая которые опытные разведчики определяют, где и что делает противник.

Разведку подслушиванием ведут наблюдатели и наблюдательные посты. При необходимости могут создаваться и специальные посты подслушивания. Пост подслушивания составляют два-три разведчика, один из них назначается старшим. Если условия позволяют слышать разговорную речь противника, то для подслушивания надо назначить разведчиков, знающих язык противника.

Посту подслушивания задача ставится, как правило, засветло на местности. При этом указываются: ориентиры, видимые ночью; сведения о противнике; место поста; что установить и на какие звуковые признаки обратить особое внимание; время ведения разведки и порядок доклада. Если пост подслушивания высылается за передний край (линию охранения) своих войск, то разведчикам указывается порядок выдвижения и возвращения, пропуск и отзыв. Для прикрытия их действий назначаются дежурные огневые средства.

При наличии времени наблюдатели, назначенные для ведения разведки подслушиванием, заблаговременно (до наступления темноты) изучают расположение противника, местность в указанном районе, пути выдвижения и возвращения. В указанное время, обычно с наступлением темноты, наблюдатели (разведчики) скрытно выдвигаются в указанное им место для подслушивания и приступают к выполнению задачи.

Наблюдательные посты, посты подслушивания, отдельные «слухачи» и разведчики, действующие в тылу противника, должны уметь разбираться в звуках, определять направление на источник звука и дальность до него.

Направление на источник звука можно определить наведением прибора (визира) или провешиванием направления Наблюдатель, услышав звук, замечает в этом направлении какой-либо предмет, наводит на него прибор наблюдения (визир) и ждет повторного проявления цели. Исправляя (уточняя) наведение прибора (визира) на источник звука, при каждом его проявлении определяется направление на цель.

Приближенно дальность до звучащей цели, а также ее характер можно определить по предельной слышимости звуков. При этом необходимо учитывать индивидуальные возможности каждого разведчика и погодные условия. В безветренную ночь, в туман, при высокой влажности воздуха, после дождя, зимой слышимость повышается.

Ориентировочные пределы слышимости звуков ночью

Действия противника

Максимальная дальность слышимости (м.)

Характерные звуковые признаки