что такое мутационный процесс

Факторы эволюции

Мутационный процесс

Большинство мутаций возникает спонтанно и вредит организму. Часть мутаций являются рецессивными, поэтому не проявляются и передаются многим поколениям, накапливаясь в генофонде популяции.

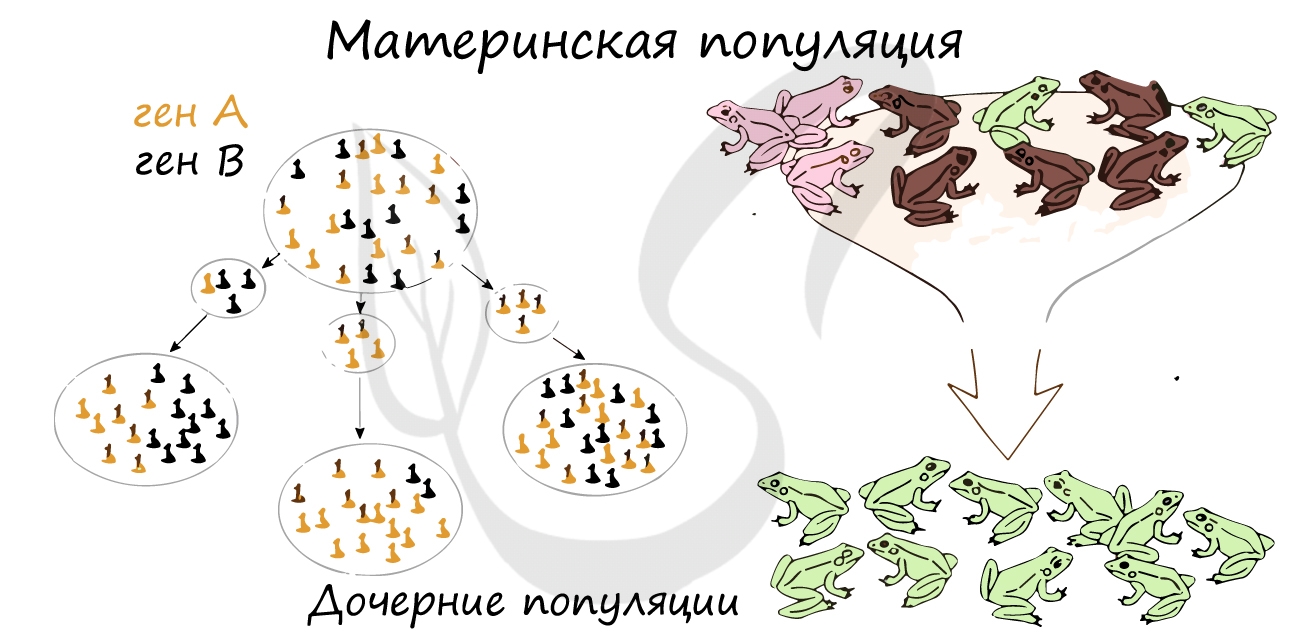

Популяционные волны

Особенно весомым фактором эволюции популяционные волны выступают в небольших популяциях. Их участие в эволюционном процессе основано на явлении дрейфа генов.

Такое повышение встречаемости аллелей возникает в результате близкородственных браков: проявляются редкие гены, которые часто приводят к заболеваниям.

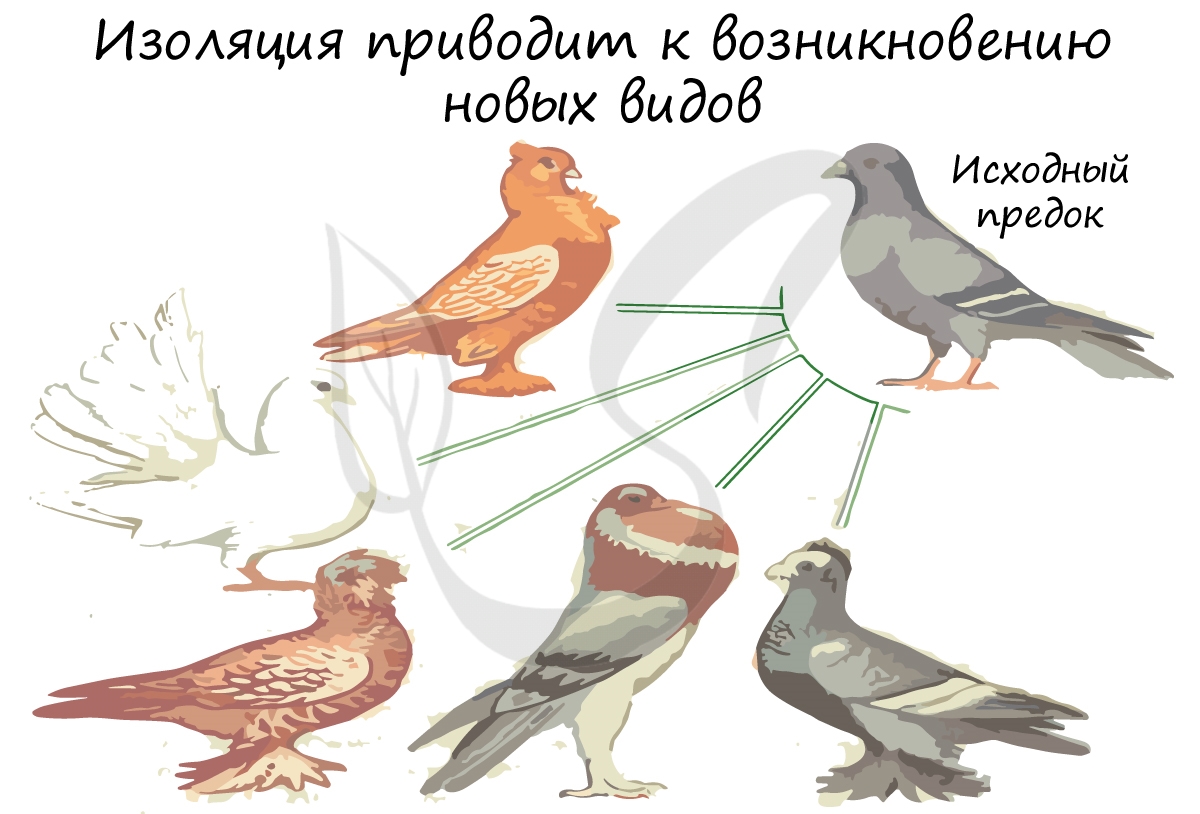

Изоляция

Изоляцией называют невозможность или затруднение свободного скрещивания между особями одного вида. Вследствие этого, генофонды двух популяций становятся независимыми друг от друга. Внутри каждой популяции происходит генотипическая дифференцировка из-за их разобщенности.

Естественный отбор

Иногда безобидные животные, в результате приспособления к внешней среде, приобретают окраску тела, напоминающую окраску опасных хищных животных. Примером может послужить внешнее сходство мухи из семейства журчалок с осой.

Многие хорошо защищенные, ядовитые виды в ходе естественного отбора получили яркую, так называемую предупреждающую окраску. Эта окраска предупреждает хищников об опасности. Если хищник съест такое ядовитое животное, то рискует получить тяжелую интоксикацию и погибнуть.

Необходимо осознавать относительность приспособленности к окружающей среде. Она помогает выживать лишь при определенных условиях, и, если условия меняются, то окраска может оказаться вовсе не полезной, но даже и вредной. К примеру, при таянии снега заяц-беляк становится еще более заметен на голой земле.

Самая ожесточенная борьба. Происходит между особями, принадлежащими к одному виду. Благодаря внутривидовой борьбе происходит половой отбор: к размножению редко допускаются неприспособленные особи, род продолжают лучшие из лучших.

В изменяющихся условиях внешней среды выживают наиболее приспособленные особи. Примером такой борьбы являются сезонные миграции птиц, зимняя спячка у животных.

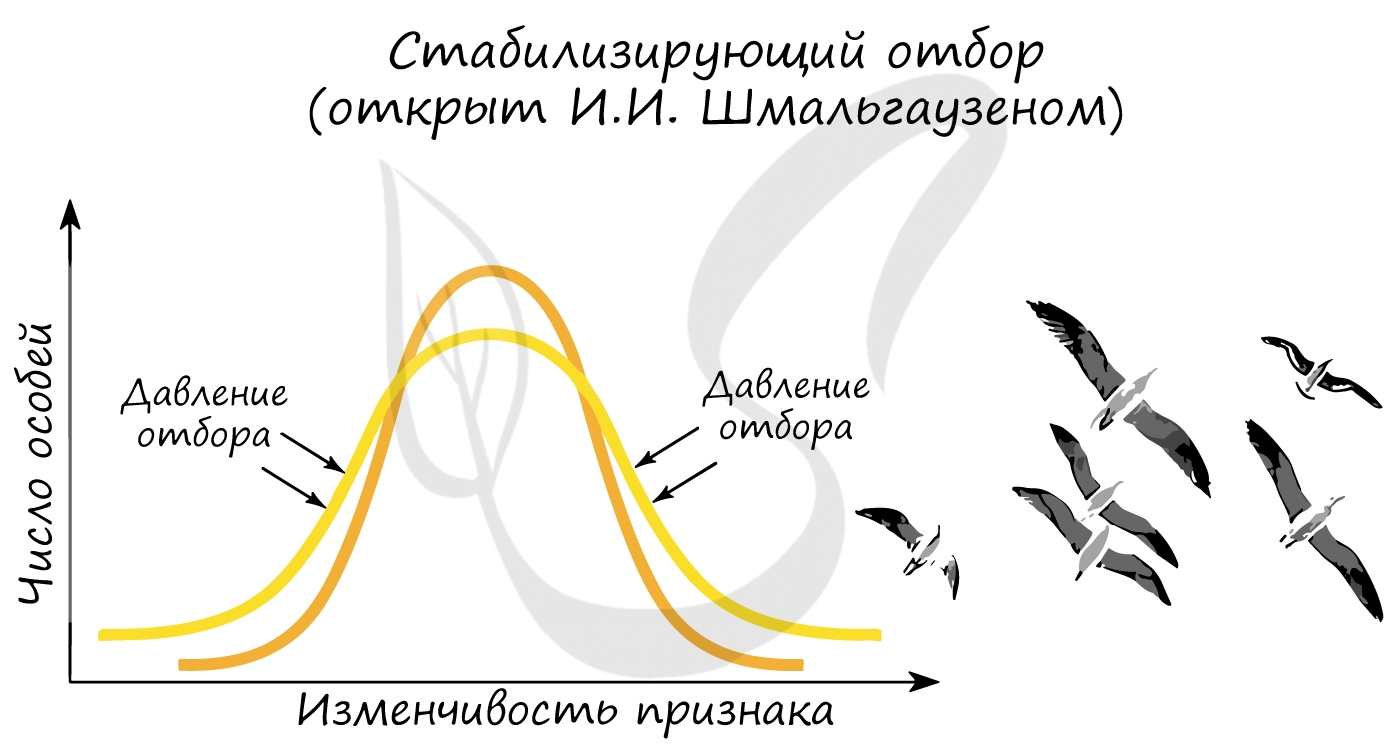

Формы естественного отбора

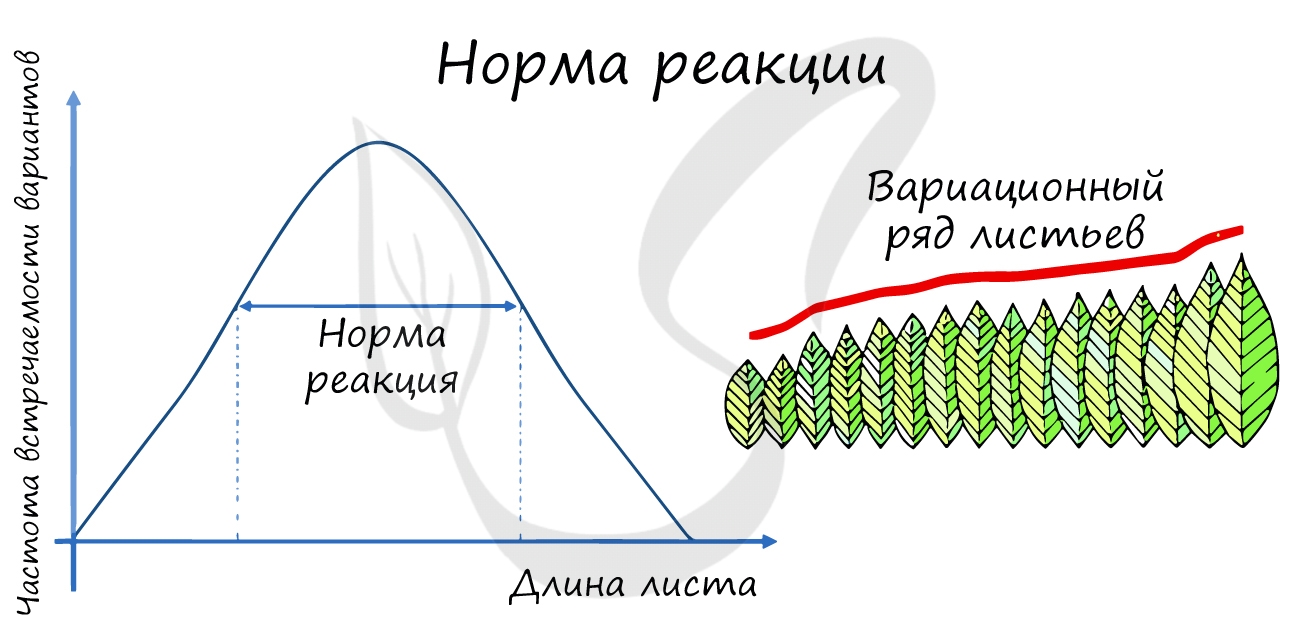

Открыт И.И. Шмальгаузеном. Стабилизирующий отбор приводит к сужению нормы реакции, устраняя отклонения от нее. В результате преимущество получают особи, обладающие средней степенью признака, который характерен для вида или популяции. Этот отбор действует при стабильных (неизменных) условиях среды.

Примером действия стабилизирующего отбора может послужить буря: во время бури чаще всего выживают птицы со средней длиной крыла, тогда как особи с слишком короткими, или слишком длинными крыльями погибают.

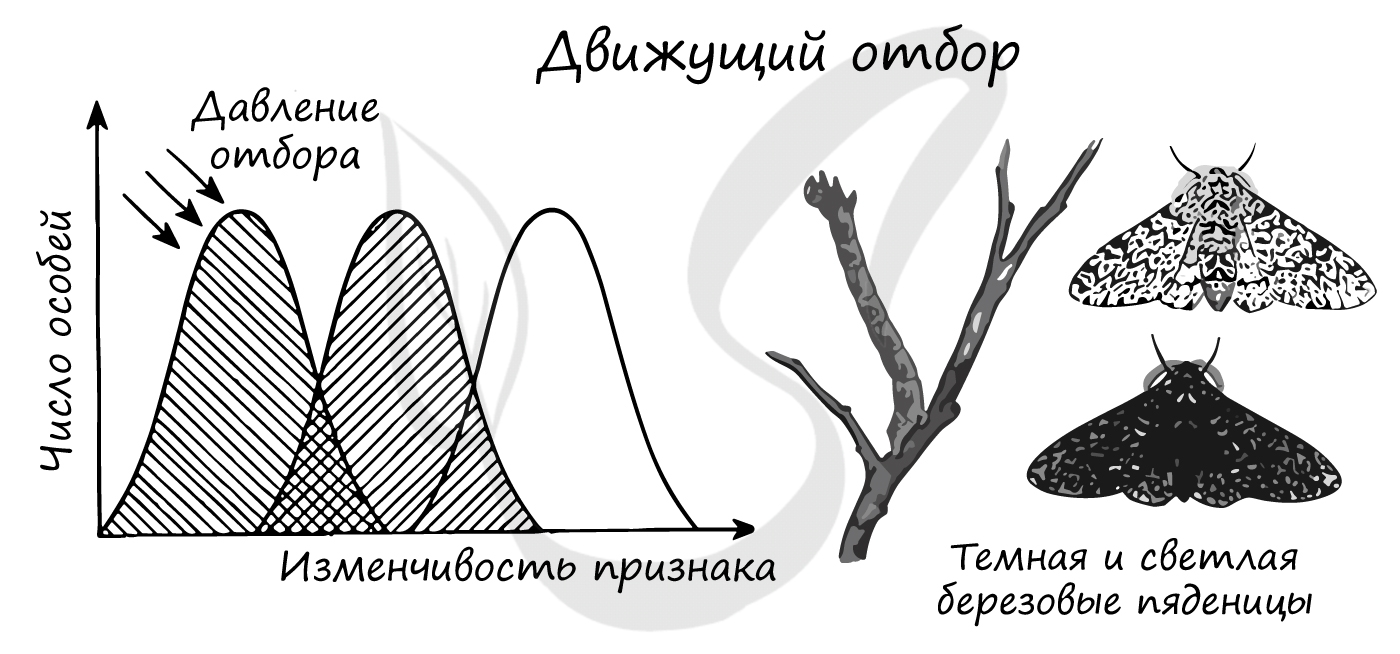

Движущий естественный отбор приводит к смещению нормы реакции, в результате чего изменяется среднее значение признака. Этот вид отбора действует при изменяющихся условиях среды.

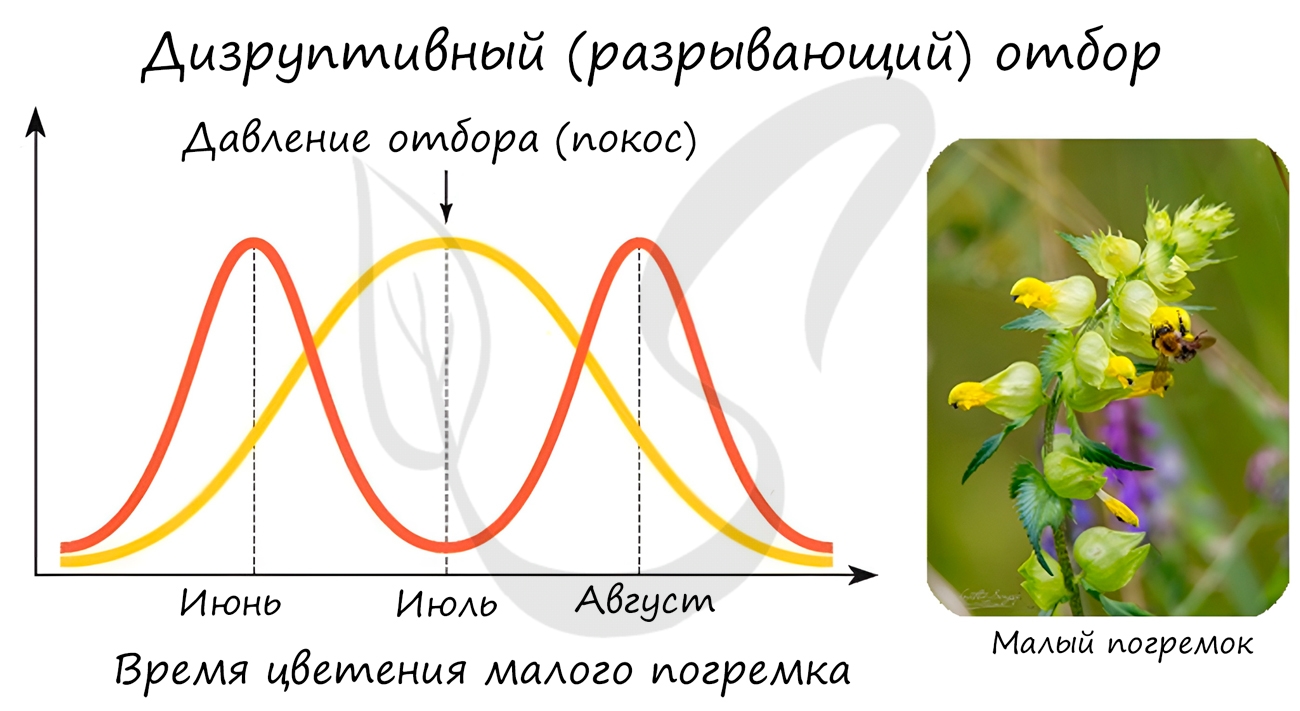

Направлен на сохранение в популяции крайних значений признаков, не благоприятствует среднему промежуточному значению признака. В результате в популяции сохраняется более чем одно значение признака.

Типичным примером является появление в луговых сообществах раноцветущих и поздноцветущих растений. В результате летних покосов, особи со средним значением признака, у которых цветение приходит на середину лета, постепенно исчезают из популяции растений. Выживают и размножаются только те растения, у которых цветение происходит до или после покосов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Мутации неизбежны: как в нашем организме изменяются гены и зачем

Мутация генов, как полагают ученые, это двигатель эволюции всего живого. К мутациям генов относятся любые изменения молекулярной структуры ДНК, независимо от их локализации и влияния на жизнеспособность. Рассказываем, как изменения генов влияют на человеческую жизнь.

Читайте «Хайтек» в

Основные характеристики гена

В настоящее время в молекулярной биологии установлено, что гены — это участки ДНК, несущие какую-либо целостную информацию — о строении одной молекулы белка или одной молекулы РНК. Эти и другие функциональные молекулы определяют развитие, рост и функционирование организма.

В то же время каждый ген характеризуется рядом специфических регуляторных последовательностей ДНК, таких как промоторы, которые принимают непосредственное участие в регулировании проявления гена.

Таким образом, понятие гена не ограничено только кодирующим участком ДНК, а представляет собой более широкую концепцию, включающую в себя и регуляторные последовательности.

Гены могут подвергаться мутациям — случайным или целенаправленным изменениям последовательности нуклеотидов в цепи ДНК. Мутации могут приводить к изменению последовательности, следовательно, изменению биологических характеристик белка или РНК, которые, в свою очередь, могут иметь результатом общее или локальное измененное или анормальное функционирование организма.

Такие мутации в ряде случаев являются патогенными, так как их результатом является заболевание, или летальными на эмбриональном уровне. Однако далеко не все изменения последовательности нуклеотидов приводят к изменению структуры белка (благодаря эффекту вырожденности генетического кода) или к существенному изменению последовательности и не являются патогенными.

Как работает молекулярная эволюция?

Небольшие мутации могут быть вызваны репликацией ДНК и последствиями повреждения ДНК и включают точечные мутации, в которых изменяется одно основание, и мутации со сдвигом рамки, в которых одно основание вставляется или удаляется.

Большие мутации могут быть вызваны ошибками в рекомбинации, чтобы вызвать хромосомные аномалии, включая дублирование, перегруппировку или инверсию больших участков хромосомы.

Кроме того, механизмы восстановления ДНК могут вносить мутационные ошибки при восстановлении физического повреждения молекулы. Восстановление, даже с мутацией, является более важным для выживания, чем восстановление точной копии, например, при восстановлении двухцепочечных разрывов.

Размер генома и количество генов, которые он содержит, значительно варьируют у таксономических групп. Наименьший геном встречаются у вирусов и вироидов (которые действуют как один некодирующий ген РНК).

И наоборот, растения могут иметь очень большие геномы, в рисе содержатся более 46 000 генов, кодирующих белок. Общее количество кодирующих белок генов (протеома Земли), которое оценивалось в 2007 году в 5 млн последовательностей, к 2017 году было снижено до 3,75 млн.

Причины мутаций

Спонтанные мутации возникают самопроизвольно на протяжении всей жизни организма в нормальных для него условиях окружающей среды с частотой на нуклеотид за клеточную генерацию организма около от 10 −9 до 10 −12.

Индуцированными мутациями называют наследуемые изменения генома, возникающие в результате тех или иных мутагенных воздействий в искусственных (экспериментальных) условиях или при неблагоприятных воздействиях окружающей среды.

Мутации появляются постоянно в ходе процессов, происходящих в живой клетке. Основные процессы, приводящие к возникновению мутаций, — репликация ДНК, нарушения репарации ДНК, транскрипции и генетическая рекомбинация.

Многие спонтанные химические изменения нуклеотидов приводят к мутациям, которые возникают при репликации. Например, из-за дезаминирования цитозина напротив гуанина в цепь ДНК может включаться урацил (образуется пара У-Г вместо канонической пары Ц-Г).

Из процессов, связанных с рекомбинацией, наиболее часто приводит к мутациям неравный кроссинговер. Он происходит обычно в тех случаях, когда в хромосоме имеется несколько дуплицированных копий исходного гена, сохранивших похожую последовательность нуклеотидов. В результате неравного кроссинговера в одной из рекомбинантных хромосом происходит дупликация, а в другой — делеция.

Спонтанные повреждения ДНК встречаются довольно часто, такие события имеют место в каждой клетке. Для устранения последствий подобных повреждений имеются специальные репарационные механизмы (например, ошибочный участок ДНК вырезается и на этом месте восстанавливается исходный). Мутации возникают лишь тогда, когда репарационный механизм по каким-то причинам не работает или не справляется с устранением повреждений.

Какие бывают мутации

Существует несколько классификаций мутаций по различным критериям. Мёллер предложил делить мутации по характеру изменения функционирования гена на гипоморфные (измененные аллели действуют в том же направлении, что и аллели дикого типа.

Синтезируется лишь меньше белкового продукта), аморфные (мутация выглядит, как полная потеря функции гена, например, мутация white у Drosophila), антиморфные (мутантный признак изменяется, например, окраска зерна кукурузы меняется с пурпурной на бурую) и неоморфные.

В современной учебной литературе используется и более формальная классификация, основанная на характере изменения структуры отдельных генов, хромосом и генома в целом.

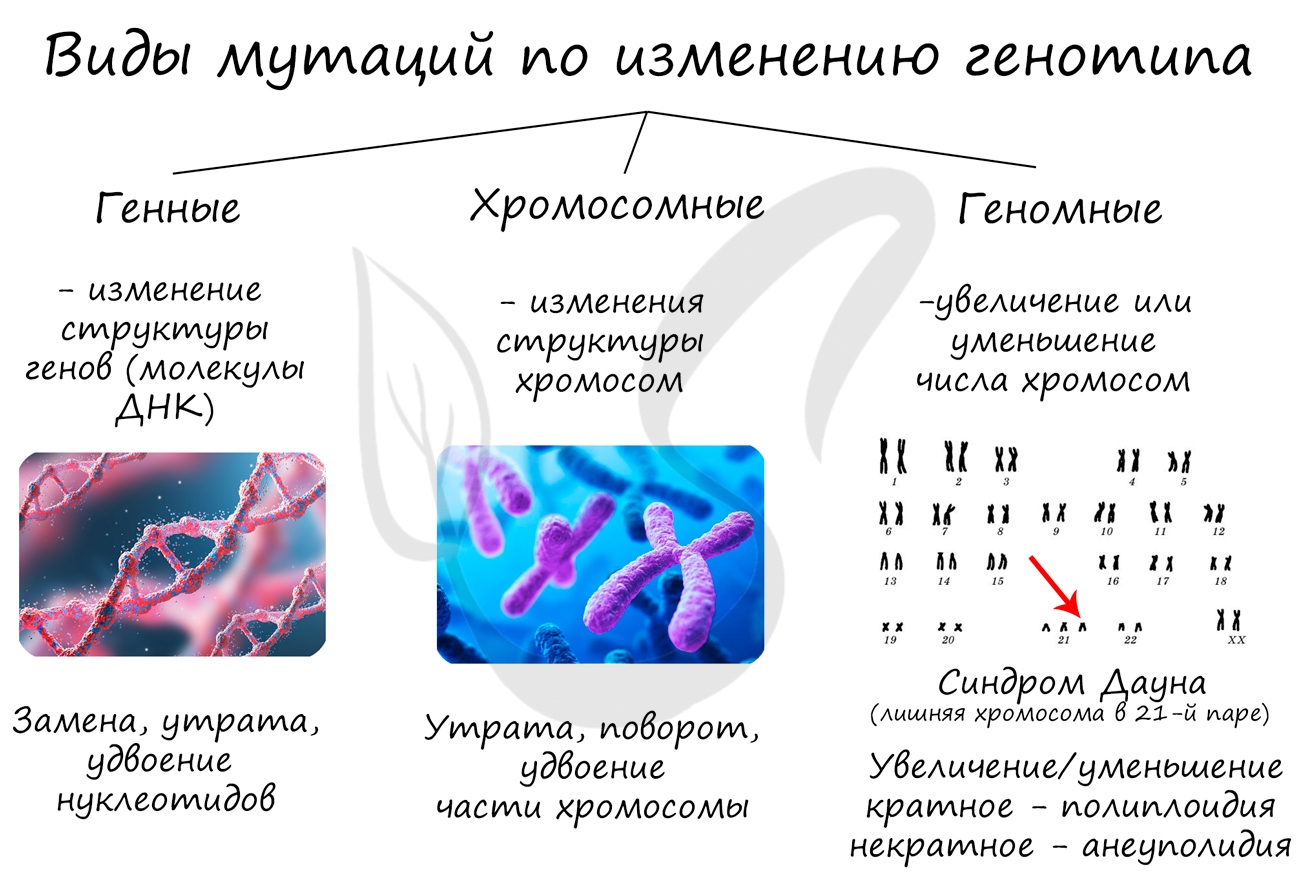

В рамках этой классификации различают следующие виды мутаций:

Последствия мутаций для клетки и организма

Мутации, которые ухудшают деятельность клетки в многоклеточном организме, часто приводят к уничтожению клетки (в частности, к программируемой смерти клетки, — апоптозу).

Если внутри- и внеклеточные защитные механизмы не распознали мутацию, и клетка прошла деление, то мутантный ген передастся всем потомкам клетки, и чаще всего приводит к тому, что все эти клетки начинают функционировать иначе.

Мутация в соматической клетке сложного многоклеточного организма может привести к злокачественным или доброкачественным новообразованиям, мутация в половой клетке — к изменению свойств всего организма-потомка.

В стабильных (неизменных или слабо изменяющихся) условиях существования большинство особей имеют близкий к оптимальному генотип, а мутации вызывают нарушение функций организма, снижают его приспособленность и могут привести к смерти особи.

Однако в очень редких случаях мутация может привести к появлению у организма новых полезных признаков, и тогда последствия мутации оказываются положительными; в этом случае они являются средством адаптации организма к окружающей среде и, соответственно, называются адаптационными.

Роль мутаций в эволюции

При существенном изменении условий существования те мутации, которые раньше были вредными, могут оказаться полезными. Таким образом, мутации являются материалом для естественного отбора.

Так, мутанты-меланисты (темноокрашенные особи) в популяциях березовой пяденицы в Англии впервые были обнаружены учеными среди типичных светлых особей в середине XIX века. Темная окраска возникает в результате мутации одного гена. Бабочки проводят день на стволах и ветвях деревьев, обычно покрытых лишайниками, на фоне которых светлая окраска является маскирующей.

В результате промышленной революции, сопровождающейся загрязнением атмосферы, лишайники погибли, а светлые стволы берез покрылись копотью. В результате к середине XX века (за 50-100 поколений) в промышленных районах темная морфа почти полностью вытеснила светлую.

Было показано, что главная причина преимущественного выживания черной формы — хищничество птиц, которые избирательно выедали светлых бабочек в загрязненных районах.

Проблема случайности мутаций

В 1940-е годы среди микробиологов была популярна точка зрения, согласно которой мутации вызываются воздействием фактора среды (например, антибиотика), к которому они позволяют адаптироваться. Для проверки этой гипотезы был разработан флуктуационный тест и метод реплик.

Флуктуационный тест Лурии — Дельбрюка заключается в том, что небольшие порции исходной культуры бактерий рассеивают в пробирки с жидкой средой, а после нескольких циклов делений добавляют в пробирки антибиотик. Затем (без последующих делений) на чашке Петри с твердой средой высевают выживших устойчивых к антибиотику бактерий.

Тест показал, что число устойчивых колоний из разных пробирок очень изменчиво — в большинстве случаев оно небольшое (или нулевое), а в некоторых случаях очень высокое. Это означает, что мутации, вызвавшие устойчивость к антибиотику, возникали в случайные моменты времени как до, так и после его воздействия.

Таким образом, обоими методами было доказано, что «адаптивные» мутации возникают независимо от воздействия того фактора, к которому они позволяют приспособиться, и в этом смысле мутации случайны. Однако несомненно, что возможность тех или иных мутаций зависит от генотипа и канализована предшествующим ходом эволюции.

Как выявляют мутации генов?

Сначала у пациента берется биологический материал (кровь, моча, биоптат мышц и др), из них с помощью специальных методик выделяется ДНК. Затем путем специфических методов полученный нами образец ДНК подготавливается к секвенированию гена.

Дальше выявляется, где конкретно у данного пациента произошла замена одного или нескольких нуклеотидов (или какие-либо другие изменения делеции, вставки и т. д).

Молекулярно-генетическое обследование (поиск мутаций в гене, отвечающем за развитие заболевания) позволяет точно установить диагноз наследственного заболевания.

Что такое мутационный процесс

Наследственная (генотипическая) изменчивость проявляется в изменении генотипа особи, поэтому передается при половом размножении потомкам.

Наследственная изменчивость обусловлена возникновением разных типов мутаций и их комбинаций в последующих скрещиваниях. В каждой достаточно длительно существующей совокупности особей спонтанно и ненаправленно возникают различные мутации, которые в дальнейшем комбинируются более или менее случайно с уже имеющимися вариантами генов.

Виды наследственной изменчивости:

Комбинативная изменчивость

Комбинативной называют изменчивость, в основе которой лежит образование рекомбинаций, т. е. таких комбинаций генов, которых не было у родителей.

В основе комбинативной изменчивости лежит половое размножение организмов, вследствие которого возникает огромное разнообразие генотипов. Практически неограниченными источниками генетической изменчивости в ходе полового размножения эукариот служат три процесса:

Эти источники комбинативной изменчивости действуют независимо и одновременно, обеспечивая при этом постоянную «перетасовку» генов, что приводит к появлению организмов с другими генотипом и фенотипом (сами гены при этом не изменяются). Однако новые комбинации генов довольно легко распадаются при передаче из поколения в поколение. Комбинативная изменчивость является важнейшим источником всего колоссального наследственного разнообразия, характерного для живых организмов. Однако она, как правило, не порождает стабильных изменений в генотипе, которые необходимы, согласно эволюционной теории, для возникновения новых видов. Стабильные, долгоживущие изменения возникают в результате мутаций.

Мутационная изменчивость

Мутация — это устойчивое и ненаправленное изменение в геноме.

Мутация сохраняется неограниченно долго в ряду поколений.

Значение мутаций в эволюции огромно — благодаря им возникают новые варианты генов. Говорят, что мутации — это сырой материал эволюции. Мутации носят индивидуальный (каждая мутация в отдельной молекуле ДНК возникает случайно) и ненаправленный характер.

Мутации могут как приводить, так и не приводить к изменению признаков и свойств организма.

Мутации возникают постоянно на протяжении всего онтогенеза человека. Чем на более раннем этапе развития организма возникнет конкретная мутация, тем большее влияние она может оказать на развитие организма (рис. 1).

Рис. 1. Влияние мутаций в разные периоды онтогенеза

Мутации делятся на:

Современные генетики считают, что большинство вновь возникающих мутаций нейтральны, то есть никак не отражаются на приспособленности организма. Нейтральные мутации происходят в межгенных участках — интронах (участках ДНК, не кодирующих белки); либо это синонимичные мутации в кодирующей части гена — мутации, которые приводят к возникновению кодона, обозначающего ту же аминокислоту (это возможно из-за вырожденности генетического кода).

Следующими по частоте являются вредные мутации. Вредоносное действие мутаций объясняется тем, что изменения касаются наследственных признаков, имеющих чаще всего адаптивное значение, т. е. признаков, полезных в данных условиях среды.

Лишь небольшая часть мутаций повышает приспособленность организма, то есть является полезной («ломать не строить»).

Однако вредность и полезность мутаций — понятия относительные, т. к. то, что полезно (вредно) в данных условиях, может оказать обратное действие при изменении условий среды. Именно поэтому мутации являются материалом для эволюции.

Мутагенез — процесс возникновения мутаций.

Мутации могут появиться как в соматических, так и в половых клетках (рис. 2).

Рис. 2. Результат мутаций

Передаются при вегетативном (бесполом размножении).

Передаются по наследству.

Не смотря на то, что мутации возникают постоянно, существует ряд факторов, так называемых мутагенов, увеличивающих вероятность появления мутаций.

Мутагены — факторы, увеличивающие вероятность появления мутаций.

Мутагенами могут быть:

Канцерогены — факторы, повышающие вероятность возникновения злокачественных новообразований (опухолей) в организме животных и человека.

По характеру изменения генома различают мутации:

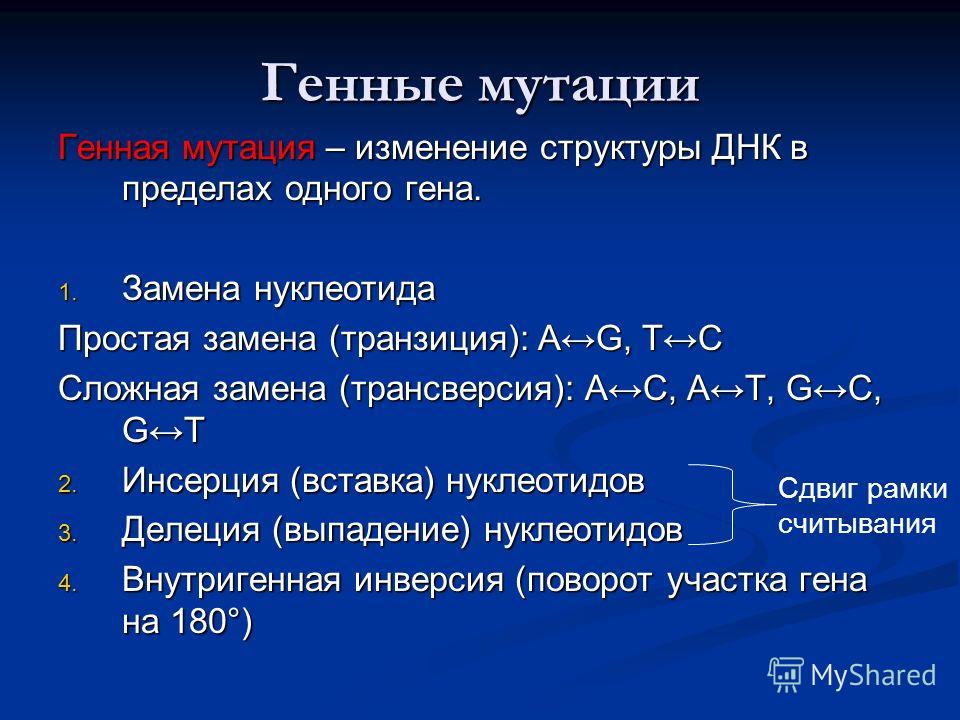

ГЕННЫЕ МУТАЦИИ

Это наиболее распространённый вид мутаций и важнейший источник наследственной изменчивости организмов.

Существуют разные типы генных мутаций, связанных с добавлением, выпадением или перестановкой нуклеотидов в гене:

Эффекты генных мутаций чрезвычайно разнообразны.

Большая часть из них — нейтральные мутации.

ХРОМОСОМНЫЕ МУТАЦИИ

Хромосомные мутации подразделяются на виды:

— делеция – выпадение участка хромосомы (рис. 6).

— дупликация – удвоение какого-то участка хромосом (рис. 7).

— транслокация – перемещение какого либо участка хромосомы в другое место (рис. 9).

Рис. 9. Транслокация

При делециях и дупликациях изменяется общее количество генетического материала, степень фенотипического проявления этих мутаций зависит от размеров изменяемых участков, а также от того, насколько важные гены попали в эти участки.

При инверсиях и транслокациях изменение количества генетического материала не происходит, изменяется лишь его расположение. Подобные мутации нужны эволюционно, так как мутанты часто уже не могут скрещиваться с исходными особями.

ГЕНОМНЫЕ МУТАЦИИ

К геномным мутациям относится изменение числа хромосом:

Анеуплоидия — увеличение или уменьшение числа хромосом в генотипе.

Она возникает при нерасхождении хромосом в мейозе или хроматид в митозе.

Анеуплоиды встречаются у растений и животных и характеризуются низкой жизнеспособностью.

Вследствие нерасхождения какой-либо пары гомологичных хромосом в мейозе одна из образовавшихся гамет содержит на одну хромосому меньше, а другая на одну хромосому больше, чем в нормальном гаплоидном наборе. При слиянии с другой гаметой возникает зигота с меньшим или большим числом хромосом по сравнению с диплоидным набором, характерным для вида. Пример — трисомия 21 (лишняя 21-я хромосома), приводящая к синдрому Дауна (рис. 3).

Рис. 3. Синдром Дауна

Полиплоидия — это кратное увеличение гаплоидного набора хромосом (Зn, 4n и т. д.).

Чаще всего появляется при нарушении расхождения хромосом к полюсам клетки в мейозе или митозе под действием мутагенных факторов.

Она широко распространена у растений и простейших и крайне редко встречается у животных.

С увеличением числа хромосомных наборов в кариотипе возрастает надёжность генетической системы, уменьшается вероятность снижения жизнеспособности в случае мутаций. Поэтому полиплоидия нередко влечёт за собой повышение жизнеспособности, плодовитости и других жизненных свойств (рис. 4).

Рис. 4. Обычное и полиплоидное растение энотеры

В растениеводстве это свойство используют, искусственно получая полиплоидные сорта культурных растений, отличающиеся высокой продуктивностью.

У высших животных полиплоидия, как правило, не встречается (известны исключения среди амфибий, у скальных ящериц).

В результате геномных мутаций происходит изменение числа хромосом внутри генома. Это связано с нарушением работы веретена деления, таким образом, гомологичные хромосомы не расходятся к разным полюсам клетки.

В результате одна клетка приобретает в два раза больше хромосом, чем положено (рис. 1):

Рис. 1. Геномная мутация

Гаплоидный набор хромосом остается прежним, изменяется только количество комплектов гомологичных хромосом(2n).

В природе такие мутации нередко закрепляются в потомстве, они встречаются чаще всего у растений, а также у грибов и водорослей (рис. 2).

Такие организмы называются полиплоидными, полиплоидные растения могут содержать от трех до ста гаплоидных наборов. В отличие от большинства мутаций полиплоидность чаще всего приносит пользу организму, полиплоидные особи крупнее обычных. Многие культурные сорта растений являются полиплоидными (рис. 3).

Рис. 3. Полиплоидные культурные растения

Человек может вызывать полиплоидность искусственно, воздействуя на растения колхицином (рис. 4).

Колхицин разрушает нити веретена деления и приводит к образованию полиплоидных геномов.

Рис. 5. Синдром Дауна

Разновидностью геномных мутаций является также разделение одной хромосомы на две и слияние двух хромосом в одну.

Наследственные заболевания

В диплоидном организме большинство новых мутаций фенотипически не проявляется, поскольку они рецессивны. Это очень важно для существования вида, так как в большинстве своём вновь возникающие мутации оказываются вредными. Однако их рецессивный характер позволяет им длительное время сохраняться у особей вида в гетерозиготном состоянии без вреда для организма и проявиться в будущем при переходе в гомозиготное состояние.

Синдром Клайнфельтера — патология, которая характеризуется наличием у мальчиков лишней X хромосомы (минимум одной), в результате чего нарушается их половое созревание. Заболевание в 1942 г. впервые было описано Клайнфельтером. У некоторых мальчиков может быть 3, 4 или 5 Х-хромосом с одной Y-хромосомой. При увеличении числа Х-хромосом также возрастает тяжесть пороков развития и умственной отсталости. Например, вариант набора хромосом 43 ХХХХV имеет столько характерных особенностей, что диагностировать его возможно в детском возрасте (рис. 5).

Рис. 5. Синдром Клайнфельтера

Многие аутосомно-рецессивные заболевания связаны с нарушение обмена веществ.

Например, фенилкетонурия — 1 на 1000 случаев. Отсутствует фермент, превращающий аминокислоту фенилаланин в тирозин → накопление фенилаланина → поражение нервной системы → слабоумие (рис. 6).

Рис. 6. Больной фенилкетонурией

Лейциноз — тяжелое наследственное заболевание, которое связанно с нарушением аминокислотного обмена, имеет аутосомно-рецессивный тип наследования. Заболевание более известно как болезнь кленового сиропа. Заболевание получило такое название из-за специфического запаха мочи, который имеет схожесть с запахом сиропа из клёна. При данной патологии организм ребёнка неспособен усваивать аминокислоты: лейцин, изолейцин, валин. Специфический запах моча приобретает из-за наличия вещества, образующегося из лейцина.

Вместе с тем известен ряд случаев, когда изменение лишь одного основания в определённом гене оказывает заметное влияние на фенотип (генная мутация).

Одним из примеров генной мутации служит серповидноклеточная анемия. Рецессивный аллель, вызывающий в гомозиготном состоянии это наследственное заболевание, выражается в замене всего одного аминокислотного остатка в β-цепи молекулы гемоглобина (глутаминовая кислота → валин). Это приводит к тому, что в крови эритроциты с таким гемоглобином деформируются (из округлых становятся серповидными) и быстро разрушаются (рис. 7). При этом развивается острая анемия и наблюдается снижение количества кислорода, переносимого кровью. Анемия вызывает физическую слабость, нарушения деятельности сердца и почек и может привести к ранней смерти людей, гомозиготных по мутантному аллелю.

Рис. 7. Нормальный эритроцит и эритроцит при серповидноклеточной анемии

Цитоплазматическая изменчивость

Цитоплазматические мутации — связанные с мутациями, генов находящихся в митохондриальной ДНК и ДНК пластид.

У высших растений пестролистные мутанты в ряде случаев являются примером возникновения пластидных мутаций. Например: пестролистность ночной красавицы (рис. 8) и львиного зева (рис. 9) связана с мутациями в хлоропластах.

Рис. 8. Пестролистность у ночной красавицы Рис. 9. Пестролистность у львиного зева

Спонтанные цитоплазматические мутации выявляются реже, чем мутации хромосомных генов. Это можно объяснить рядом причин. Очевидно, одна из причин лежит во множественности цитоплазматических структур и органоидов. Всякая цитоплазматическая мутация, возникшая в одном из многих идентичных органоидов, не может проявиться до тех пор, пока она не размножится в цитоплазме клетки.

Цитоплазматическая мутация может проявиться в двух случаях: если данный органоид в клетке является единичным или представлен малым и постоянным числом, либо если мутаген имеет специфическое действие на органоиды клетки, вызывая массовое изменение их.

Для изучения цитоплазматических мутаций очень удобным объектом оказалась хламидомонада. Стрептомицин вызывает у неё большое количество мутаций нехромосомных генов. При обработке раствором стрептомицина штаммов, чувствительных к этому антибиотику, были выделены мутанты, устойчивые к стрептомицину.

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова

Этот закон можно проиллюстрировать на примере семейства Мятликовые, к которому относятся пшеница, рожь, ячмень, овес, просо и т.д. Так, черная окраска зерновки обнаружена у ржи, пшеницы, ячменя, кукурузы и других растений, удлиненная форма зерновки — у всех изученных видов семейства. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости позволил самому Н.И. Вавилову найти ряд форм ржи, ранее не известных, опираясь на наличие этих признаков у пшеницы. К ним относятся: остистые и безостые колосья, зерновки красной, белой, черной и фиолетовой окраски, мучнистое и стекловидное зерно и т.д.

| Наследственное варьирование признаков * | Рожь | Пшеница | Ячмень | Овес | Просо | Сорго | Кукуруза | Рис | Пырей | ||

| Зерно | Окраска | Черная | + | + | + | — | — | + | + | + | + |

| Фиолетовая | + | + | + | — | — | + | + | + | — | ||

| Форма | Округлая | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |

| Удлиненная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||

| Биол. признаки | Образ жизни | Озимые | + | + | + | + | + | ||||

| Яровые | + | + | + | + | + | + | + | + | |||

* Примечание. Знак «+» означает наличие наследственных форм, обладающих указанным признаком.

Открытый Н.И. Вавиловым закон справедлив не только для растений, но и для животных. Так, альбинизм встречается не только в разных группах млекопитающих, но и птиц, и других животных. Короткопалость наблюдается у человека, крупного рогатого скота, овец, собак, птиц, отсутствие перьев — у птиц, чешуи — у рыб, шерсти — у млекопитающих и т.д.

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости имеет большое значение для селекции, поскольку позволяет предугадать наличие форм, не обнаруженных у данного вида, но характерного для близкородственных видов. Причем искомая форма может быть обнаружена в дикой природе или получена путем искусственного мутагенеза