что такое модальность в музыке

Модальность (музыка)

Модальность (от лат. modus — мера; этимологически modus, возможно, перевод др.-греч. τρόπος — способ, образ, манера) в музыке — принцип лада, центральной категорией которого является звукоряд.

Содержание

Общая характеристика

Под модальными ладами чаще всего подразумевают октавные «старинные лады» греков (ионийский, дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский, эолийский и локрийский) и/или церковные тоны богослужебной монодии католиков. Словосочетание «модальная гармония» относят к многоголосной модальной музыке. В отношении любой модальной музыки ранее было принято говорить, что она написана «в ладах» (подразумевается — в старинных ладах), или (особенно в трудах вульгарно-социологического толка) «в ладах народной музыки» (также называвшихся натуральными).

Как принцип лада модальность (опора на звукоряд) не противоречит тональности (опора на центр=тонику и понятие периферии, соотнесённой с этим центром). Модальность и тональность — два некоррелятивных принципа музыкального лада. Теоретически модальная музыка может содержать сколько угодно «тяготений», а тональная музыка сколько угодно модализмов. Например, в итальянской музыке позднего Возрождения и раннего барокко находятся одновременно и модальные и тональные черты, вплоть до полного равновесия обоих фундаментальных ладовых векторов.

Модальность господствует во всей музыке монодийного склада — исторических (напр., в музыке Древней Греции, в знаменном распеве православных и в плавном распеве католиков) и ныне существующих (индийская рага, арабский макам и т. п.) стилевых традиций. В многоголосной музыке модальной (по преимуществу) является вся гармония западноевропейского средневековья и Возрождения. При всем невероятном многообразии музыки Перотина и Машо, Дюфаи и Жоскена, Лассо и Палестрины их звуковысотные системы представляют собой типичные примеры старомодальной гармонии. Гармонию в XX веке, частично возродившую старинную модальность на новой звукорядной основе (А.Н. Черепнин, О. Мессиан, Б. Барток и др.), называют новомодальной или неомодальной.

Категории и функции модальных ладов

В исторически и локально многообразных модальных системах состав ладовых категорий и функций, их значимость для конкретной системы, наконец, термины для них могут быть разными. Основные категории модальных ладов (на примере григорианских церковных тонов):

Основные функции модальных ладов (в григорианике):

Модальность и тональность

Урок по теории музыки посвящен обзору 2 основных систем организации звуков.

Краткий конспект урока.

Основу современной музыки составляют две больших системы организации звуков — тональная и модальная. Конечно существуют и другие системы, однако эти две являются основополагающими.

Первая из них — тональная. Отвечает за все что связанно с мажорными и минорными гаммами и их разновидностями, а также за сами тональности, смену тональностей и т.д.

Тональная система очень централизована и построена на доминировании одного центрального тона (который собственно и называется тоникой) и соподчинении других тонов. Также тональная организация проявляется на уровне гармонии( основные функции TSD). Все тональности связаны между собой и могут переходит одна в другую. Кроме того тональная организация действует не только в рамках выбранного лада,но и в рамках одного произведения.

Это значит, что по отношении к основной тональности все другие имеют такую же подчиненную роль, как ступени гаммы по отношению к тонике.

Модальная система организует различного рода лады (например, натуральные: дорийский, фригийский ).

В модальной системы также есть один главный тон.

Это тон, от которого строится лад, но в отличии от тональности в модальной системе звуки не тяготеют к основному тону и, при определённых условиях например,ритмическая остановка,опевание), каждый тон лада может стать основным.

Тем самым внутри одного набора звуков можно получить множество разных ладов.

Также важным отличием тональных ладов от модальных является, то что в тональности лад всегда замкнут в рамках октавы. В модальной системе лад может иметь диапазон ноны, терцдецимы или даже двух октав.

МОДАЛЬНОСТЬ

Центральной категорией модального лада является звукоряд. Под модальными чаще всего подразумевают октавные древнегреческие лады и церковные лады (в григорианском хорале).

Определение «модальная гармония» с начала 1960-х годов применяется к многоголосным формам модальности. Ранее в отношении любой модальной музыки использовались словосочетания «старинные лады», а также «лады народной музыки» (в трудах вульгарно-социологического толка; см. в статье Натуральные лады).

Модальный лад (как развёрнутая во времени целостная звуковысотная структура) в чистой форме статичен (например, в стихирах Фёдора Крестьянина). В отличие от тонального лада его невозможно экспонировать в пределах первых 3-4 звуков или созвучий; он развёртывается постепенно через обход ступеней (в многоголосной музыке ярко выраженных в схеме расположения каденций, или в так называемом каденционном плане) и осмысливается ретроспективно в пределах целой пьесы или одного сколько-нибудь законченного отдела формы.

Модальность господствует в любой музыке монодийного склада: древнегреческой, традиционной индийской (рага), арабской (макам), в знаменном распеве, григорианском хорале и другие (см. также Монодия). В многоголосной музыке по преимуществу модальной является вся гармония западно-европейского Средневековья и Возрождения (так называемая старомодальная гармония). Тип гармонии XX века, частично возродивший старинную модальность на новой звукорядной основе (О. Мессиан, Б. Барток и другие), называют новомодальным (или неомодальным). В модальной гармонии джаза широко используются как традиционные диатонические звукоряды, так и искусственные.

В исторически и локально многообразных проявлениях модальности состав ладовых категорий и функций, их значимость для конкретной системы, термины могут быть разными. Основные категории модальных ладов на примере григорианской монодии: звукоряд (центральный элемент системы); амбитус (объём, диапазон напева); мелодия-модель (мелодическая формула); мутация (частный случай метаболы). Основные функции (в той же стилевой традиции): вокс (значение ступени в гвидоновом гексахорде; интервальная функция); финалис (заключительный тон); тенор, или реперкусса (господствующий тон); иниций (принципий, начальный тон, зачин).

Урок по теории музыки «Модальная система»

Европейская профессиональная музыка примерно с VII по XVI век опиралась на созданную средневековыми теоретиками систему церковных ладов. Это так называемая модальная система. Она сохранила своё значение в многоголосной полифонической музыке позднего Средневековья ( Ars nova ) и Возрождения, достигла зрелости в XVI веке в творчестве Дж.Палестрины и О.Лассо. Влияние её ощущалось до XVIII века, когда происходило постепенное вытеснение модального начала классическим.

Возрождение и новый расцвет особых натуральных ладов происходит у зарубежных романтиков, в русской классической музыке преимущественно у композиторов Могучей кучки. Это связано с углублением, обогащением национальной характерности музыки, дальнейшим развитием творческого интереса к народной песне, стремлением к её претворению в профессиональном искусстве, поисками новых выразительных ладово-гармонических приёмов, тяготением к красочности музыкального языка. Не угасал интерес к натуральным ладам и в XX веке. Он проявился в творчестве французских импрессионистов (К.Дебюсси, М.Равель), в произведениях советских композиторов (Н.Мясковский, Д.Шостакович), интенсивно используется в казахской музыке (К.Кужамьяров, Е.Рахмадиев, С.Мухамеджанов, С.Абдинуров).

Старинные лады или лады народной музыки входят в понятие модальности. Модальность – это способ звуковысотной организации, в основе которой лежит звуковысотный принцип, резко отличающийся от тонального принципа. Некоторые закономерности народно-песенного искусства канонизировало теоретическое учение церковной музыки, сформировавшееся в VIII веке на Западе. За каждым ладом было закреплено определённое название с высотным положением: дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский лады (автентические) и гиполады (плагальные). Центральным элементом модальной системы был григорианский хорал ( cantus firmus ).

По определению Т.Барановой, – «Григорианский модус – совокупность главных ступеней и вспомогательных, или иначе: сильных и украшающих. Каждый модус имеет свою историю» (3, с.124)

Современная наука о григорианском хорале характеризует модус через совокупность четырёх критериев, которые выделяет французский музыковед Д.Сольнье. Каждый модус имеет:

определённый звукоряд со своей структурой,

определённую иерархию ступеней звукоряда,

характерные мелодические формулы,

Каждый модус базируется на определённом звукоряде индивидуальной структуры. Звукорядной основой всех модусов является диатоническая семиступенная система. Диатоническому звукоряду предшествовала пентатоника, которая сохранилась в некоторых образцах григорианского хорала. Она строилась на звукоряде сол –ля–до–ре–ми или до–ре–фа–соль–ля. Впоследствии малая терция была заполнена полутоном ми–фа, затем появились полутоны ля–си-бемоль и си–до. Эти полутоны выполняли функцию украшений. В звукоряде важна не абсолютная высота звуков, а интервальные отношения между ступенями.

В григорианской монодии каждая ступень имеет определённую весомость, а потому очень важно, где преимущественно расположены звуки напева по отношению к финалису и в каком звуковом объёме напев разворачивается. В связи с этим важной категорией григорианской модальности становится амбитус произведения.

Ступени звукоряда выстраиваются в определённую иерархию. Различаются ступени модально сильные, представляющие собой конструктивную опору, и слабые, примыкающие к сильным ступеням. Доминанта и финалис являются главными полюсами притяжения слабых ступеней. Модальные притяжения слабых (лёгких, неопорных) ступеней к сильным (тяжёлым, опорным) несопоставимы с тяготениями в тональной музыке, однако вполне ощутимы в григорианских напевах. Функция слабых ступеней – орнаментальная, эти ступени служат украшением сильных, выполняя роль вспомогательных и проходящих между ними. При этом само присутствие слабых, орнаментальных, ступеней является обязательным: именно по контрасту выявляется сила одних и слабость других.

Модусы характеризуются своим набором мелодических оборотов, называемых формулами. Совокупность формул образует интонационный комплекс данного модуса. Отношение формул к модусам может быть различным. В процессе становления модусов формулы относились только к какому-либо одному модусу, впоследствии мелодические формулы уже не указывали только на один из них, а относились сразу к нескольким. Мелодические формулы более позднего происхождения скорее всего характеризуют некий один модус. Формулы являются важным формообразующим средством, поскольку различаются в зависимости от местоположения в музыкальном целом. Так, выделяются формулы начальные, завершающие и развивающие. Для образования лада мелодические формулы не менее важны, чем звукоряд и иерархия ступеней звукоряда.

Под модальным этосом понимается способность модуса к выражению определённых состояний души. Учение об этосе было унаследовано Средневековьем от античности, но христианское миропонимание вдохнуло в это понятие совершенно иное содержание. Музыка, вдохновлённая Словом Божьим, призвана отражать и создавать особые свойства души. Этос – первопричина образования модусов, он формирует и их материальную структуру. Каждый модус располагает своими средствами выражения.

Модальность первых веков христианства, модальность зрелого периода григорианского хорала ( VIII – IX века) и модальность позднего Средневековья ( XIII – XIV века) – это не одна и та же модальность. Модальность существенно различается в зависимости от жанра, в котором она находит своё выражение. Каждый жанр предполагает своё место и функцию в богослужении, особый способ исполнения (хоровой, сольный, сольно-хоровой), форму целого, мелодический склад (силлабический, невматический, мелизматический и их сочетания), источник текста (прозаический или поэтический), преимущественную технику сочинения, особые типы мелодического движения (внутри каждого модуса по жанрам). Разные жанры складывались в разное время, что также отражается в специфике их модальной организации.

В репертуаре григорианского хорала представлены песнопения разного времени, модусы которых находятся на разных стадиях своего развития. Поэтому модусы с одними и теми же названиями в конкретных песнопениях проявляются по-разному: они обладают различной звукорядной структурой и фундаментальной системой.

Ю.Москва выделяет две традиционные характеристики модусов – по диапазону и по функциональному составу ступеней (11). Так, по диапазону различают модусы простые и расширенные, по функциональному составу – полные и неполные.

Полнота или не полнота модуса определяется составом модально сильных ступеней. Если в модусе использованы все сильные ступени, модус считается полным. Если не все – модус неполный. Неполнота модуса свидетельствует о ранней стадии его развития. В зрелом модусе задействованы все структурные опоры.

Мелодии, будучи совершенно узнаваемыми, предстают в разных источниках в разных модусах, это явление называется трансмодализацией, то есть представляет собой модальное переоформление одного и того же напева. Перенесение модуса на другую высоту при сохранении внутренних интервальных соотношений называется модальной транспозицией.

Гармоническое движение в модальной системе зависело от интервалики темы, поэтому нормой было секундово-терцовое соотношение созвучий. Опора в основном на консонирующие трезвучия, выражающие «покой и стабильность». Последования созвучий отличались ладовой многозначностью, вне кадансов аккорды сопрягаются свободно на основании мелодических связей. Постепенно в модальности устанавливается гармоническая концепция каденции и классификация каденции в зависимости от движения баса. Вальтер в «Наставлениях по музыкальной композиции» называет следующие « Clausulae finalis » (заключительные каденции):

Perfectissimam ( с ходом баса на квинту вниз или кварту вверх);

Perfectam (на кварту вниз или квинту вверх)

Cantizantem ( в басу : I – VII – I);

Итак, при изучении модальности, постигаются особенности средневекового мышления и мировоззрения западноевропейской культуры.

В современной музыке возрождаются принципы модальности, которые называются неомодальностью. Неомодальность определяет очень разные художественные стили, качественно несходные творческие явления и обогащается в XX веке новыми чертами. Дьячкова характеризует модальность целым рядом признаков:

1. Опора на использование и чередование ладов.

2. Многоладовость, включающая диатонические, симметричные и хроматические ладовые формы.

3. Особая конструктивная и выразительная роль ладового звукоряда.

4. Слабо выраженная централизация. Неопределенность тональных тяготений связана:

— с потенциальной равнозначностью нескольких центров и «обратимостью тяготений» (Л. Мазель) в условиях отсутствия вводнотоновых отношений в натуральных ладах, что обусловливает варьирование ладовых центров и ладовых структур на основе единого ладового звукоряда;

— с потенциальной равнозначностью нескольких центров в симметричных ладах (показательны в этом плане малотерцовые цепи трезвучий в уменьшенном ладу).

5. Наличие двух видов тоники: по типу «финалиса», конечного тона.

6. Принцип переменности, специфика проявления которого связана с колористическим эффектом мерцания, переливов, игры красок и бликов. Виды переменности обусловлены варьированием:

а) позиции ладового центра,

7. Преобладание линеарных принципов организации, выраженных в полимелодической фактуре, в ладовой автономии голосов, в мелодических связях аккордов.

Таким образом, Модальная система лежит в основе развития ладов. В модальной системе были зафиксированы некоторые закономерности народно-песенного искусства, центральный элемент модальной гармонии – григорианский хорал – находится у истоков европейской профессиональной музыки. Проявления модальности в современной художественной практике крайне многообразны и связаны непосредственно с использованием симметричных ладов и различных форм диатоники. Модальность может выступать в качестве универсального принципа в стиле композитора, охватывая все структурные уровни композиции, как у Мессиана, что вызвано опорой на специфическую систему симметричных ладов. Модальность может доминировать в рамках другого типа звуковысотной организации, обогащая последнюю.

Таким образом, работа может вызвать интерес у музыкантов профессионалов и использоваться в широких кругах музыковедов.

Адам Л. О некоторых ладообразованиях в современной музыке / Теоретические проблемы музыки XX века. – М.,

Баранова Т. Переход от средневековой ладовой системы к мажору и минору в музыкальной теории XVI – XVII веков / Из истории зарубежной музыки. – М.,

Баранова Т. Старинная музыка в контексте современной культуры. – М.,1989.

Берков В. Система особых диатонических ладов / Гармония. – М., 1962.

Бершадская Т. Лекции по курсу гармонии. – Л., 1978.

Бершадская Т. Недоразумение, становящееся традицией / Музыкальная Академия №1, 2008.

Горковенко А. Об одной системе ладов с увеличенной секундой / Проблемы лада. – М.,1972.

Дьячкова Т. Гармония в музыке XX века. – М., 2000.

Кон Ю. Вопросы анализа современной музыки / Статьи и исследования. – Л.,1982.

Коптев С. О явлениях полиладовости и политоникальности в народном творчестве / Проблемы лада. – М.,1972.

Москва Ю. Основные категории модальности григорианского хорала / Музыкальная Академия №2, 2007.

Музыкальная энциклопедия. Т.3. – М.,1991.

Способин И. Лекции по курсу гармонии. – М., 1969.

Тюлин Ю. Общая проблема лада / Учение о гармонии. Т.4. – М., 1966.

Холопов Ю. Гармония / Теоретический курс. – М., 2003.

1 амбитус – диапазон звукоряда, риперкусса – главный тон речитации и основная конструктивная ступень, к которой устремлено мелодическое движение, финалис – ступень, на которой строится заключительная каденция.

Российский музыкант 2.0

Эмансипация диссонанса и новая модальность XX века // Ю. Холопов

1. К определению понятий. Немного истории

«Эмансипация диссонанса» (выражение А. Шёнберга) означает освобождение его от необходимости обязательного разрешения в консонанс; отсюда его новый статус в композиции и новая слуховая ситуация современной музыки. Из непременного фактора движения диссонанс превратился в оптимальное созвучие. Вспомним знаковые произведения — «Весну священную» И. Стравинского, кантату А. Веберна «Свет глаз», «Контакты» К. Штокхаузена. Современный слух считает такие диссонансы нормой гармонического сочетания нашего времени.

Модальность есть тип звуковой структуры с опорой на определенный звукоряд (а, например, не на функции основных тонов аккордов). Термин «модальность» распространился в ХХ веке (авторы модальных теорий Б. Л. Яворский, О. Мессиан, Л. Бардош, А. Виеру), происходя, в конце концов, от латинского modus — лад (как modus dorius, modus phrygius), от которого идет французское и английское слово mode (как у Рамо mode majeur — мажорный лад).

Веками существовавший контраст мелодики-горизонтали и аккордики-вертикали мыслился как различие двух измерений в музыке. Их несовместимость выражалась интервально:

— звукоряд как движение по диссонанс-секундам,

— аккорд как созвучание консонанс-терций.

Из новаторов ХХ века одним из первых это осознал А. Н. Скрябин, сказавший (о своих поздних сочинениях), что у него теперь «мелодия и гармония — две стороны одного принципа» (передано Л. Л. Сабанеевым). Полное и принципиальное отождествление вертикали и горизонтали произошло в серийной музыке (додекафонии Веберна и Шёнберга). «Вертикальная мелодия» стала одним из принципов Новой музыки.

2. Диссонантная модальность

Слышание мелодии в вертикальном созвучии сделало актуальной — на новом витке эволюции прежнюю практику звукоряда-основы. Эмансипация диссонанса секунды сомкнулась с возобновлением старых ладов и сочинением новых (симметричных, «ладов Шостаковича», ладов ИМ — индивидуального модуса, то есть сочиняемых только для данного произведения).

Назовем несколько образцов различного типа.

— Стравинский, «Петрушка», начало балета: лад d-e-g-a (тетратоника, неполная пентатоника), в вертикальном и горизонтальном измерении.

— Дебюсси, прелюдия «Паруса»: симметричный целотонный лад (для контраста на несколько тактов сменяемый черноклавишной пентатоникой).

— Мессиан, прелюдии для фортепиано «Неосязаемые звуки грез», «Спокойная жалоба» (разные симметричные лады).

Рассмотрим образец более сложный:

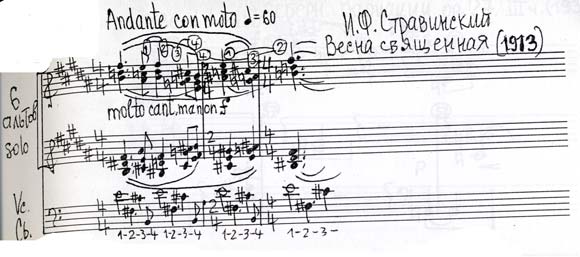

Пример 1

Пентатонная мелодия в русско-народном духе помещена в контекст остро изысканный, даже пикантно звучащей гармонии, сплошь диссонантной (см. хор альтов).

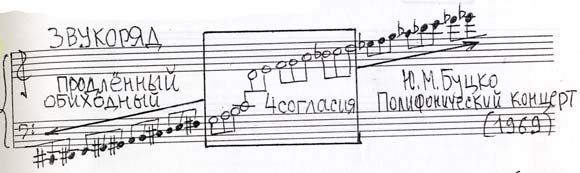

Новейшая музыка предоставляет возможности широкого применения квартаккордов, аккордо-фукнциональные свойства которых точно соответствуют функциям квартового же, не октавного, обиходного звукоряда. Это открывает новые гармонические возможности для древних ладов, а также для продления канонического 12-ступенного ряда XVII-XVIII веков в обе стороны, вплоть до замыкания энгармоническим унисоном через 4 октавы (Пример 2).

Пример 2

3. Модальный лад и серия

Серия как звукоряд и модальный лад-звукоряд отличаются друг от друга принципиально. Звуки серии свободно берутся во всех октавах, ладовый звукоряд имеет вид гаммы (по секундам) в определенном ограниченном амбитусе. Серия использует все высоты, ее интонационный облик определяет подбор интервалов и их последование (ее «гамма» же — всегда безликий ряд полутонов). Облик модального лада — соотношение звучащих и незвучащих высот в порядке восходящего ряда.

Но всё же есть и сходство. Серия есть определенный ряд звуков (по нем. die Reihe — ряд), который беспрерывно проводится с сохранением той же самой структуры. Это как бы лад ИМ (индивидуального модуса). К тому де есть и неполные серии — из 5, 6, 4, 3-х звуков. Тогда их структура может быть уподоблена модальному звукоряду. А то, что звуки серии свободно берутся в любой октаве, — так ведь и современный модальный звукоряд обладает этим свойством (см. упомянутое начало «Петрушки» или «Паруса» Дебюсси).

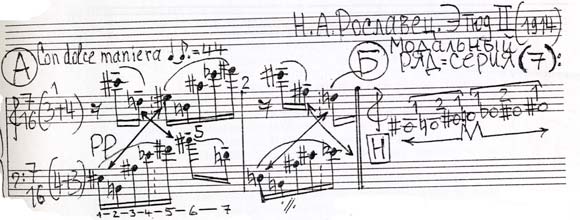

К явлениям между модальностью и серийностью можно относить композиционную технику «синтетаккордов» 3 Н. А. Рославца. Вопреки общепринятому и авторскому наименованию, «синтетаккорды» — не аккорды, а модальные звукоряды, применение которых сходно, однако, с серией. В частности тем, что звуки синтетаккордов можно собирать в вертикали. Как и в серийной музыке, из синтетаккордов выводится вся ткань сочинения.

В следующем далее Примере 3 синтетаккорд-звукоряд перекликается с серией (избегаются повторения), а трактовка серии даже имеет сходство с сериализмом — распространение семиричности на структуры других параметров (Пример 3 А Б).

Пример 3 А, Б

В своей музыке автор уверенно находил тональность. Конечно, это типичная новая тональность ХХ века, то есть система всякий раз с новыми элементами. Здесь индивидуальный модус новый тональности определяется структурой модального звукоряда. И в его интервалике заметно центральное положение трезвучия h∙d∙fis (см. в Примере 3 Б опевающие его вводные полутоны), и в самой пьесе эти свойства определенным образом служат построению формы (см. басовое положение центрального тона H, даже опору гармонии на терцовые структуры).

4. Между семью и двенадцатью

Модальность Рославца как раз и заключается в выдерживании избранного звукоряда. См. в приведенном примере: в ткани нет ни одной звукоступени сверх восьми, составляющих ряд. Но гармонии ХХ века стремится к полной гемитонике, 12-ступенности. Модальность успешно действует и в этих, казалось бы, нивелирующих ее условиях.

Здесь есть разные варианты:

— Избранный ряд имеет больше основных ступеней, чем семи, тем самым продвигаясь от традиционной модальной 7-ступенности к гемитонике. Это заметно в приведенном образчике синтетаккорда Рославца. Это типично также для «ладов Шостаковича» (в них 8-9-10 ступеней; начало Седьмого квартета — 8 ступеней). При транспозиции ряда, прибавлении чужих внесистемных тонов, контрапунктов легко появляются комплементарные (то есть дополняющие) тоны, использующие прочие ступени как фактор гармонического развития.

— Симметричные лады (например, у Мессиана), возникающие как деление 12 полутонов на одинаково составленные ячейки, также преодолевают свою модальную застылость устремлением к комллементарным тонам. (Например, уменьшенный лад c-des-es-e-fis-g-a-b при транспозиции на полутон вверх получает отсутствующие в нем 4 ступени, заодно и тональную функцию, сходную с доминантовой.)

— Полиладовость, реализующая модальную комплементарность в одновременности, легко приближается к гемитонике (например, зычный мотив четырех валторн из «Весны священной», ц. 57, суммирует две диатоники в диапазоне h-a 1 в неполную гемитонику, 11 ступеней).

Видом комплементарной модальности можно считать ладовую структуру 148-го псалма Волконского, где вокальное трио строго выдержано в 8-звуковом ладе (наподобие «ладов Шостаковича»), а отсутствующие в ладу звуки остинатно повторяются у инструментов, словно «сбивая» певцов с тона (Пример 4 А Б).

Пример 4 А, Б

5. Диссонантная модальность и задачи XXI века

Consummatum est — свершилось, можем мы теперь сказать об установлении новых законов в музыке после работы их первооткрывателей ХХ века — Стравинского, Веберна, Кейджа, Штокхаузена, Булеза. Задачи нашего века уже исходят от свершившегося перехода к новому мышлению (вопрос, принимать или не принимать это новое, теперь уже отпал). Задача композиторского творчества — исходить из новой ситуации как из традиции (она теперь — не творчество Бетховена, или Чайковского, а нормативы мышления ХХ века). Соответственно и много других задач исходят из той же позиции музыки сегодня.

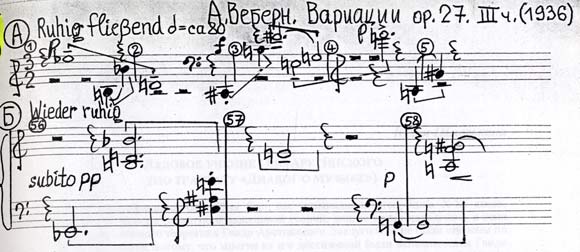

Высветим свою задачу для нашего слуха в связи с эмансипацией диссонанса и эквализацией (отождествлением) мелодического ряда и гармонического созвучия. Новая задача, с которой теперь должен легко справляться слух, — это слышание вертикальной мелодии (равно и горизонтально развернутого созвучия). Проверим свой слух на примере серийно-додекафонной музыки, где значимы не просто модально-звукорядные, но еще и звукорядно-тематические связи как отношения музыкального смысла (Пример 5 А Б). —

Пример А: начало темы вариаций, —

Пример Б: начало последней, 5-й вариации (репризы-коды).

Пример 5 А, Б

В начале темы серия превращена в имитационную полифонию 2-хзвуковых мотивов (в трех темпах: очень медленном, подвижном и среднем). Трижды мотивы «наплывают» один на другой, в т. 1, 3 и 4, образуя крестообразные сочетания с двузвучными утолщениями посередине.

Эти требования воспринимаются теперь как нормы нашего времени.

Модальные звукоряды облегчают задачу своим легким охватом звукового ряда как гармонического целого, своего рода единства.